试论外耳门与内耳门是否相通.docx

《试论外耳门与内耳门是否相通.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《试论外耳门与内耳门是否相通.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

试论外耳门与内耳门是否相通

外耳门与内耳门之间通路的探究

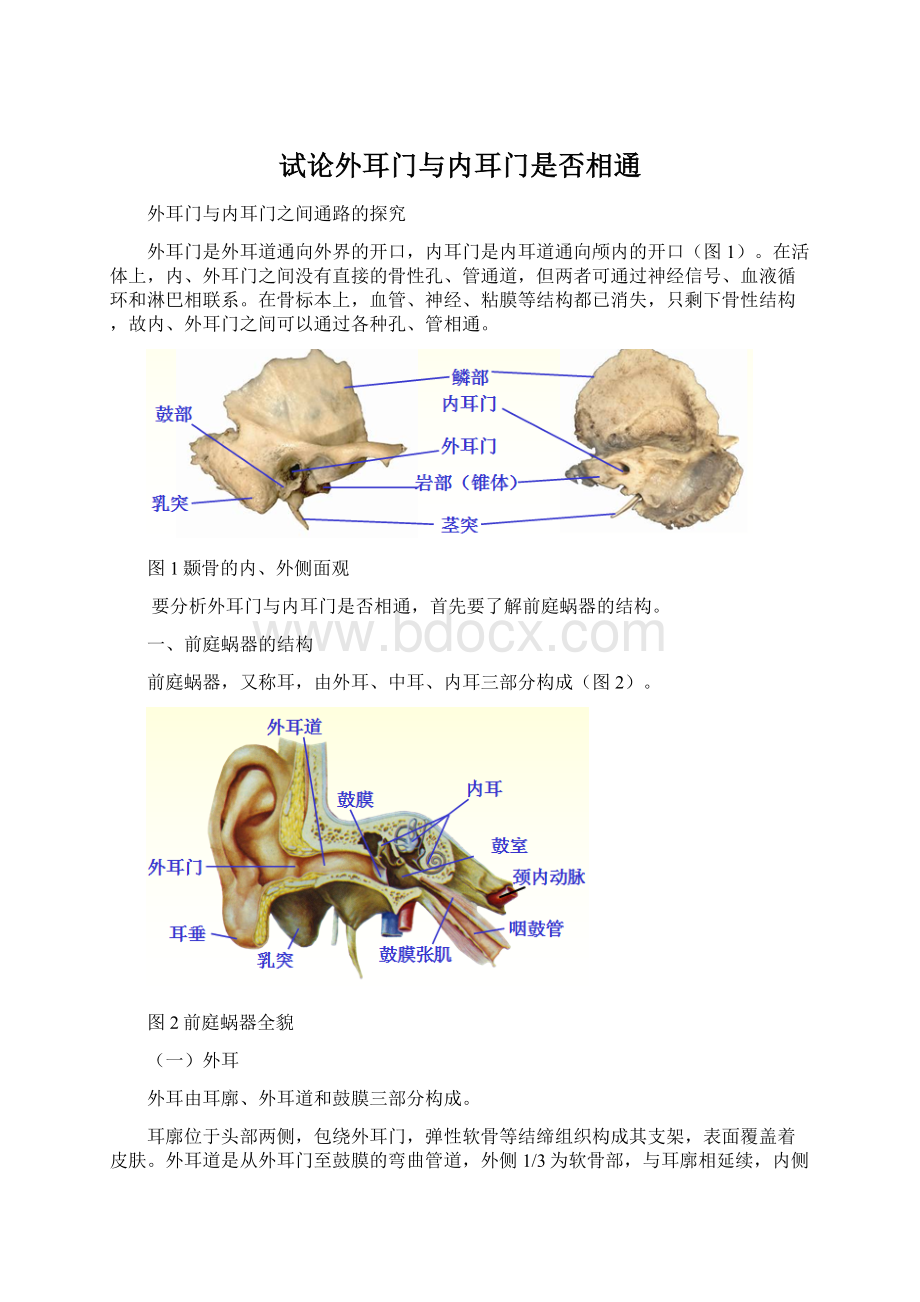

外耳门是外耳道通向外界的开口,内耳门是内耳道通向颅内的开口(图1)。

在活体上,内、外耳门之间没有直接的骨性孔、管通道,但两者可通过神经信号、血液循环和淋巴相联系。

在骨标本上,血管、神经、粘膜等结构都已消失,只剩下骨性结构,故内、外耳门之间可以通过各种孔、管相通。

图1颞骨的内、外侧面观

要分析外耳门与内耳门是否相通,首先要了解前庭蜗器的结构。

一、前庭蜗器的结构

前庭蜗器,又称耳,由外耳、中耳、内耳三部分构成(图2)。

图2前庭蜗器全貌

(一)外耳

外耳由耳廓、外耳道和鼓膜三部分构成。

耳廓位于头部两侧,包绕外耳门,弹性软骨等结缔组织构成其支架,表面覆盖着皮肤。

外耳道是从外耳门至鼓膜的弯曲管道,外侧1/3为软骨部,与耳廓相延续,内侧2/3为骨性部。

鼓膜是椭圆形的半透明薄膜,直径约1cm,向前外下方倾斜约45°角,分隔外耳道与鼓室(图2)。

耳廓外侧面的肌肉由面神经的颞支支配,耳廓内侧面的肌肉由面神经的分支耳后神经支配。

下颌神经的耳颞支有分支分布于外耳道的前壁和上壁,迷走神经的耳廓支分布于外耳道的后壁和下壁。

下颌神经的耳颞支、迷走神经的耳廓支、舌咽神经的鼓室支分布于鼓膜。

外耳由颈外动脉的分支供血。

上颌动脉的分支耳深动脉分布于外耳道皮肤及部分鼓膜,颞浅动脉的耳前支分布于外耳道和耳廓,枕动脉的茎乳支分布于鼓膜内表面。

此外,耳后动脉亦有分支分布于外耳门及耳廓皮肤。

外耳的静脉汇流至颞浅静脉、上颌静脉和耳后静脉,再汇入颈外静脉。

(二)中耳

中耳由鼓室、乳突窦、乳突小房、咽鼓管四部分构成(图3)。

图3中耳结构

1.鼓室

鼓室是位于颞骨岩部内的含气不规则小腔,有六个壁。

外侧壁又称鼓膜壁,大部分由鼓膜构成。

鼓膜所附着的骨环也属于外侧壁,在该环上方的切迹附近有鼓索后小管,鼓索神经和茎乳动脉在此管中走行。

图4鼓室外侧壁

内侧壁又称迷路壁,邻接内耳的外侧壁。

鼓室内侧壁的中部有一骨性隆起,称岬,由耳蜗第一圈隆凸形成。

岬的后上方有一卵圆形的小孔,称前庭窗,通向前庭,由镫骨底及其周缘韧带封闭。

岬的后下方有一圆形的小孔,称蜗窗,通向耳蜗,由第二鼓膜封闭。

在前庭窗的后上方有一面神经管形成的隆凸,称面神经管凸,内藏面神经(图4)。

图5鼓室内侧壁

上壁又称盖壁,由鼓室盖构成,分隔鼓室与颅中窝。

下壁又称颈静脉壁,仅为一层薄骨板,分隔鼓室与颈静脉窝。

该壁的近内侧壁处有一小孔,舌咽神经的分支鼓室神经从此通过。

前壁又称颈动脉壁,即为颈动脉管的后壁。

此壁的上部有两个小口。

上方的是鼓膜张肌半管口,有鼓膜张肌的肌腱通过;下方的是咽鼓管鼓室口。

后壁又称乳突壁,其上部有乳突窦的入口,乳突窦入口的下方有一骨性隆起,称锥隆起,内藏镫骨肌(图4)。

鼓室内有锤骨、砧骨和镫骨三块听小骨,锤骨借柄连于鼓膜,镫骨底封闭前庭窗,三块听小骨以关节和韧带连接成听小骨链。

2.乳突窦和乳突小房

乳突窦位于鼓室上隐窝的后方,向前开口于鼓室后壁的上部,向后下与乳突小房相通连。

乳突小房为颞骨乳突部内的许多含气小腔,大小不等,形态各异,相互连通。

3.咽鼓管

咽鼓管为连通鼻咽部与鼓室的通道,自鼓室的前壁向前内下走行,在活体上开口于鼻咽外侧壁,在骨标本上开口于颅底外侧面。

4.与中耳相关的神经

(1)面神经从内耳门进入内耳道,于内耳道底的上部穿出内耳道,走行在面神经管中。

面神经在面神经管内发出三个分支:

岩大神经、镫骨肌神经和鼓索。

岩大神经从膝神经节发出,穿经颞骨岩部前部的岩大神经管后,穿破裂孔至颅底。

镫骨肌神经从面神经的垂直段发出,出面神经管后,穿锥隆起分布于镫骨肌。

鼓索在面神经出茎乳孔前约6mm处发出,穿鼓索后小管进入鼓室。

(2)舌咽神经发出鼓室神经,经颅底外面鼓小管下口进入鼓室,分布于鼓室等结构。

(3)鼓室丛分布在岬的表面,由舌咽神经的鼓室支和交感性的颈鼓神经构成。

鼓室丛有至鼓室、咽鼓管、乳突小房粘膜的分支,有一分支参加岩大神经。

岩小神经也可看做舌咽神经穿过鼓室丛的延续。

3.中耳的血供

(1)颈外动脉在中耳的分支有鼓室前动脉、鼓室上动脉、鼓室下动脉和茎乳动脉。

1)鼓室前动脉是上颌动脉的分支,分布于鼓膜内面。

2)鼓室上动脉是脑膜中动脉的分支,行走在鼓膜张肌半管中,供应管内的肌肉和粘膜。

3)鼓室下动脉是咽升动脉的分支,穿鼓室小管,与鼓室神经伴行,分布于鼓室内侧壁。

4)茎乳动脉是枕动脉或耳后动脉的分支,穿茎乳孔后进入面神经管,供应面神经、鼓室、乳突窦、乳突小房和骨半规管。

(2)颈内动脉发出颈鼓动脉,经颈动脉管内的小孔进入鼓室。

4.中耳的静脉及淋巴

鼓室及咽鼓管的静脉汇入翼静脉丛和岩上窦,乳突窦及乳突小房的静脉汇入岩上窦。

中耳淋巴回流至颈深淋巴结。

(三)内耳

内耳又称迷路,由骨迷路和膜迷路两部分构成。

1.骨迷路

骨迷路是由骨密质围成的腔与管,由前内向后外沿颞骨岩部的长轴排列依次可分为耳蜗、前庭和骨半规管(图6)。

图6骨迷路

(1)前庭是骨迷路的中间部分,位于鼓室内侧壁与内耳道底之间,是一个不规则的腔隙,前部有一孔连通耳蜗,后上部有若干小孔与半规管相通。

前庭的外侧壁邻接鼓室的内侧壁,上有前庭窗。

前庭内侧壁参与构成内耳道底。

前庭的内侧壁上有球囊隐窝、椭圆囊隐窝和蜗管隐窝,分别布有中、上、下筛斑区,筛斑区上的小孔为前庭神经纤维的通道。

前庭内侧壁的后部,有前庭水管的开口,前庭水管向后走行,开口于内耳门外下方的前庭水管外口。

前庭水管内有内淋巴管和部分的内淋巴囊。

(2)耳蜗位于前庭的前方,形如蜗牛壳,由蜗轴和蜗螺旋管构成,内含膜迷路。

蜗顶朝向前外方,蜗底在后内方,为内耳道底的一部分。

蜗轴是耳蜗中央骨性的的圆锥形支柱。

蜗螺旋管是由骨密质围成的骨管,围绕蜗轴盘曲约两圈半,在其与蜗轴相接处有许多小管,为蜗神经的通道。

蜗螺旋管管腔的底部较大,通向前庭,行向蜗顶的管腔逐渐细小,以盲端终于蜗顶。

骨螺旋板由蜗轴凸向蜗螺旋管内,但未到达蜗螺旋管的外侧壁,其空缺处由膜迷路的蜗管填补封闭。

膜蜗管的一边附着于蜗轴,另一边附着于骨蜗管的外壁。

这样骨螺旋管内形成了三个通道,即前庭阶、蜗管和鼓阶。

(3)骨半规管为三个半环形的骨管,分别位于三个相互垂直的面内,彼此几乎成直角排列。

2.膜迷路

图7膜迷路

膜迷路是套在骨迷路内封闭的膜性管和囊,由椭圆囊和球囊、膜蜗管、膜半规管三部分组成(图7)。

它们之间相互通连,其内充满内淋巴。

椭圆囊和球囊位于骨迷路的前庭部,椭圆囊的前壁借椭圆球囊管连接球囊和内淋巴管,球囊向下借连合管与膜蜗管相连。

内淋巴管自椭圆囊管的中段发出,穿前庭水管至颞骨岩部硬脑膜内的内淋巴囊。

内淋巴囊位于颞骨岩部后面的前庭水管外口处。

3.内耳道底

图8内耳道底

内耳道底邻接前庭的内侧壁,其上有一横位的骨嵴称横嵴,将内耳道底分为上、下两部分。

上部的前份为面神经区,有一圆孔,面神经从此通过。

下部的前份为蜗区,可见螺旋孔,蜗神经从此通过,分布于内耳螺旋器。

上部的后份有前庭上区,下部的后份有前庭下区和单孔,前庭神经的三个分支椭圆囊壶腹神经、球囊神经、后壶腹神经分别从这三个区通过(图8)。

4.内耳的神经

内耳的神经即前庭蜗神经,由前庭神经和蜗神经组成。

前庭神经由三支组成,上支称椭圆囊壶腹神经,穿前庭上区分布于椭圆囊斑等结构;下支称球囊神经,穿前庭下区的小孔分布于球囊斑;后支称后壶腹神经,穿单孔分布于后膜半规管的壶腹嵴。

蜗神经由蜗螺旋神经节内的神经细胞的中枢突组成,经蜗轴纵管,穿内耳道底蜗区的螺旋孔,经内耳门入颅。

节细胞的周围突穿骨螺旋板和基底膜,分布于螺旋管。

5.内耳的血供

图9内耳的动、静脉分布

内耳的血供主要来自于迷路动脉。

迷路动脉是基底动脉或小脑前下动脉的分支,进入内耳门后分为蜗支和前庭支,蜗支分为若干细支,经蜗轴内的小管分布于蜗螺旋管等耳蜗结构,前庭支分布于椭圆囊、球囊和半规管(图9)。

另外,枕动脉或耳后动脉的茎乳支供应半规管。

6.内耳的静脉

内耳的静脉与同名动脉伴行,它们形成迷路静脉汇入岩上、下窦或横窦。

7.内耳的淋巴

内耳的淋巴分为外淋巴和内淋巴两种。

内淋巴充满膜迷路。

内淋巴经内淋巴管引流至内淋巴囊,再经内淋巴囊进入周围的静脉从内。

内淋巴管和部分内淋巴囊位于前庭水管内,前庭水管起自前庭的内侧壁,向后下走行,开口于前庭水管外口。

该口位于颞骨岩部的后面,呈裂缝状。

前庭阶和鼓阶均含有外淋巴。

前庭的外淋巴向后与半规管的外淋巴相通连,向前与耳蜗前庭阶内的外淋巴相通连,经蜗孔进入鼓阶。

前庭内的外淋巴通过蜗水管向蛛网膜下隙引流。

蜗水管位于颞骨岩部内,向外开口于内耳道下方,向内开口于第二鼓膜内侧。

在了解了前庭蜗器的结构后,我们再来分析外耳门与内耳门到底相通与否。

二、外耳门与内耳门是否相通

(一)在骨标本上

骨标本上,鼓膜、血管、神经等软组织都已消失。

外耳门向内进入鼓室,再经过孔、管等结构与内耳门相通;外耳门向外亦可通过颅底外面的孔、管等结构与颅后窝相通,进而通内耳门。

1.外耳门经外耳道通鼓室,由鼓室向内、向后、向前又可分别借若干结构与内耳门相通。

(1)由鼓室向内

1)通过前庭窗、蜗窗分别与前庭、耳蜗相通,耳蜗又与前庭相通。

前庭的内侧壁借内耳道底上部面神经区的圆孔、下部前份的螺旋孔,上、下部后份的前庭上区、下区和单孔或迷路动脉的穿行处与内耳道相通,进而与内耳门相通。

2)借蜗窗与耳蜗相通,在蜗窗内侧,经蜗水管通至内耳门下方,进而与内耳门相通。

3)借前庭窗与前庭相通,在前庭内侧壁,经前庭水管通至内耳门后外方,进而与内耳门相通。

(2)由鼓室向后

经过面神经管上镫骨肌神经的穿行处或经鼓索后小管进入面神经管,继而

①从面神经区的圆孔穿出内耳道底,进而连通内耳门。

②通过岩大神经管通颅中窝,进而通颅后窝,而通内耳门。

(3)由鼓室向前

经咽鼓管或鼓膜张肌半管至颅底外面。

1)借枕骨大孔、舌下神经管或颈静脉孔通颅后窝,进而通内耳门。

2)借棘孔、卵圆孔、圆孔、破裂孔、颈动脉管通颅中窝,进而通颅后窝,而通内耳门。

3)借翼管通翼腭窝,或先通颞下窝,再经翼上颌裂通翼腭窝

①翼腭窝向前借眶下裂通眶,再经眶上裂或视神经管通颅中窝,进而通颅后窝,而通内耳门。

②翼腭窝借蝶腭孔通鼻腔,a鼻腔向上借筛板上的筛孔通颅前窝,进而通颅中窝、颅后窝,而通内耳门。

b鼻腔借鼻泪管通眶腔,见上文。

③翼腭窝向后借圆孔通颅中窝,进而通颅后窝,而通内耳门。

4)向前内通骨性口腔,再

①经腭大孔入翼腭窝,见上文。

②借切牙管通鼻腔,见上文。

5)向前经鼻后孔通鼻腔,或越过颧弓经梨状孔通鼻腔,见上文。

6)向前越过颧弓,到达眶腔,见上文。

7)向后外经茎乳孔进入面神经管,见上文。

2.从外耳门向外的通路

从外耳门向外到达颅底外面,见上文。

图10颅底内、外面观

(二)在活体上

内外耳门之间没有直接的骨性孔、管通道,但两者可通过神经、血管和淋巴联系。

1.神经通路

一个神经冲动沿面神经传递,面神经从内耳门进入内耳道,在内耳道底的上部穿出,走行在面神经管中,出茎乳孔后发出耳后神经分布于外耳道肌肉。

故面神经能将内耳门与外耳门连通起来。

2.血管通路

(1)颈总动脉通路

上颌动脉和颞浅动脉都有分支分布于外耳门及外耳道,上颌动脉、枕动脉和耳后动脉有分支分布于中耳,这些动脉都属于颈外动脉。

颈内动脉有分支分布于鼓室。

而颈内动脉和颈外动脉都由颈总动脉发出,所以外耳门和内耳门也可通过血液由颈总动脉相联系。

(2)血液循环通路

耳后动脉有耳支分布于外耳门,内耳半规管内有迷路静脉。

一个迷路静脉毛细血管的血细胞,顺迷路静脉血流方向,途径内耳门,汇入岩上窦、岩下窦或横窦,进而依次汇入颈内静脉、头臂干、上腔静脉,行至心脏,然后由左心室泵出,再依次经主动脉、左颈总动脉(或头臂干、右颈总动脉)、颈外动脉、耳后动脉行至外耳门。

(3)锁骨下静脉通路

分布于外耳道的上颌静脉和分布于鼓室的翼静脉丛都注入颈外静脉,分布于鼓室的小静脉汇入岩上窦,分布于内耳及内耳道的迷路静脉也注入岩上窦,然后岩上窦汇入颈内静脉。

颈内静脉与颈外静脉都汇入锁骨下静脉,这样,外耳门与内耳门经静脉血也可以相互联系。

3.淋巴通路

图12内耳模式图

内耳前庭内的外淋巴通过蜗水管向蛛网膜下隙引流,经脑脊液循环最终回流至硬脑膜窦而至颈内静脉,外耳道和中耳的淋巴最终都回流至颈深淋巴结,通过胸导管或右淋巴导管汇入颈内静脉和锁骨下静脉相汇形成的静脉角。

通过这些结构,外耳门与内耳门的淋巴也有了联系。