企业会计准则第18号所得税.docx

《企业会计准则第18号所得税.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《企业会计准则第18号所得税.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

企业会计准则第18号所得税

企业会计准则第18号──所得税

一、概述

1.新会计准则解决什么问题?

有哪些思路?

应纳税额------所得税费用

两种方法:

(1)将应纳所得税全部作为所得税费用,计入当期利润表。

此即为应付税款法。

评价:

比较简单,易于理解和应用。

但不符合权责发生制原则。

【例】某公司每年税前利润总额为1000万元,2004年预计了200万元的产品保修费用,实际支付发生于2005年,适用的所得税税率为33%

会计处理:

2004年计入损益

税收处理:

实际发生时允许税前扣除

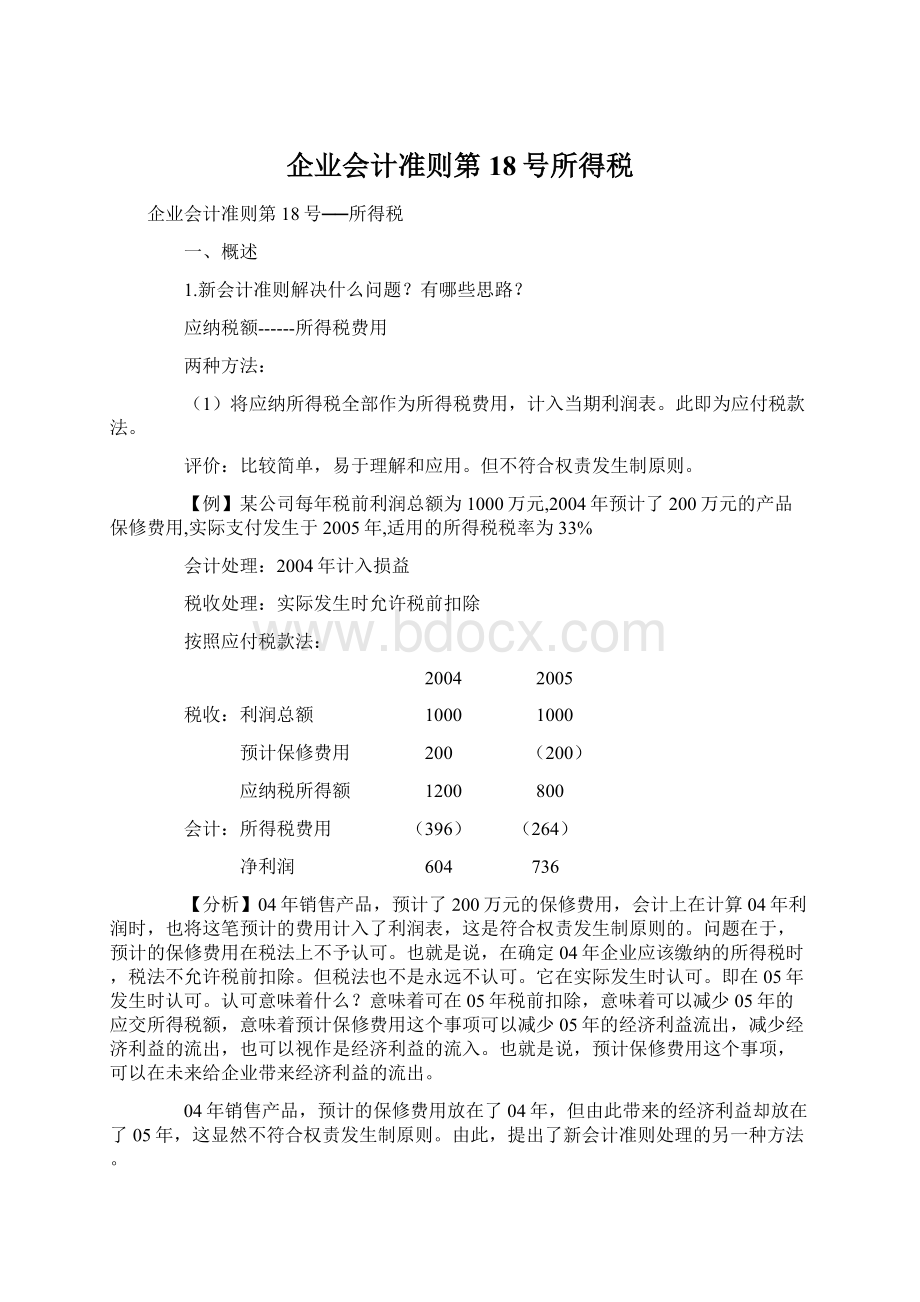

按照应付税款法:

2004 2005

税收:

利润总额 1000 1000

预计保修费用 200 (200)

应纳税所得额 1200 800

会计:

所得税费用 (396) (264)

净利润 604 736

【分析】04年销售产品,预计了200万元的保修费用,会计上在计算04年利润时,也将这笔预计的费用计入了利润表,这是符合权责发生制原则的。

问题在于,预计的保修费用在税法上不予认可。

也就是说,在确定04年企业应该缴纳的所得税时,税法不允许税前扣除。

但税法也不是永远不认可。

它在实际发生时认可。

即在05年发生时认可。

认可意味着什么?

意味着可在05年税前扣除,意味着可以减少05年的应交所得税额,意味着预计保修费用这个事项可以减少05年的经济利益流出,减少经济利益的流出,也可以视作是经济利益的流入。

也就是说,预计保修费用这个事项,可以在未来给企业带来经济利益的流出。

04年销售产品,预计的保修费用放在了04年,但由此带来的经济利益却放在了05年,这显然不符合权责发生制原则。

由此,提出了新会计准则处理的另一种方法。

(2)对于应纳税额进行调整,然后得出所得税费用

比如,上例中,04年将应纳税额396万元作为所得税费用计入利润表,不符合权责发生制原则,表现在预计保修费用带来的所得税影响,影响金额为200×33%=66万元,合理的做法,就是将66万元的未来利益从应纳税额中扣除,将396-66=330万元作为04年的所得税费用。

这里我们把66万元称作递延所得税。

引入递延所得税概念之后,税法上的应纳所得税额就不等于会计上的所得税费用了,用公式表示二者的关系就是:

所得税费用=应纳所得税额-递延所得税。

当然,我们这里举的例子是从应纳所得税额中减去递延所得税得出所得税费用。

在实际工作中,还会出现相反的情况,当相反的情况出现时,就要从应纳所得税额中加上递延所得税了。

这样,上面的公式就变成了:

所得税费用=应纳所得税额±递延所得税

关于以上两种方法,图示如下:

在上图中,第一种方法就是应纳税款法,第二种方法就是所得税影响会计法。

关于第二种方法又有递延法和债务之分,其中,债务法又有利润表债务法和资产负债表债务之分。

图示如下:

2.IAS关于新会计准则准则的制定、修订情况

1979年7月发布的《IAS12:

AccountingforTaxesonIncome》,要求企业可以在递延法和债务法中进行选择。

1994年10月,对IAS12(1979)进行修订,取消递延法,要求企业采用利润表债务法核算所得税。

1996年10月,再次发布《IAS12:

IncomeTaxes》,要求企业在利润表债务法和资产负债表负债法中进行选择。

2000年10月,对IAS-12进行有限的修订,要求企业采用资产负债表债务法核算所得税;自此以后,国际会计准则理事会(IASB)也多次召开会议(如March2004,June2004,September2004,October2004,January2005,February2005,March2005),对所得税相关问题进行讨论,但企业新会计准则处理方法仍然定位在资产负债表债务法上。

3.我国对新会计准则的规范

1994年6月,财政部颁布了《企业新会计准则处理的暂行规定》,2000年12月的《企业会计制度》规定:

在核算所得税时,允许企业在应付税款法和纳税影响会计法两种方法中任意选择,纳税影响会计法又进一步划分为递延法和债务法,而债务法主要是指利润表债务法。

在2005年8月,财政部发布了《企业会计准则---所得税(征求意见稿)》,在文中借鉴了《国际会计准则》的部分内容,规定企业采用债务法中的资产负债表债务法对所得税进行会计处理。

2006年2月15日财政部颁布《企业会计准则18所得税》,实现与《国际会计准则12:

所得税》的趋同。

二、准则内容讲解

把握一条主线:

账面价值计税基础----暂时性差异----递延所得税资产(负债)----递延所得税费用

(一)暂时性差异

1.暂时性差异的定义及其分类

第七条暂时性差异,是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额

【例1】库存商品的账面余额为100万元,已计提存货跌价准备10万元,则存货的账面价值为90万元;出售存货时,可以抵税的金额为100万元,则存货的计税基础是100万元。

所以,存货的账面价值90万元与其计税基础100万元的差额10万元,称为暂时性差异10万元。

按照暂时性差异对未来期间应税金额的影响,分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

第八条应纳税暂时性差异,是指在确定未来收回资产或清偿债期间的应纳税所得额时,将导致产生应税金额的暂时性差异。

第九条可抵扣暂时性差异,是指在确定未来收回资产或清偿负债期间的应纳税所得额时,将导致产生可抵扣金额的暂时性差异。

【注意】这里的“应税”是指未来应纳税。

这里的“可抵扣”是指未来可抵扣。

【思考】在上例中,暂时性差异属于哪一种?

(可抵扣)

2.资产的计税基础和暂时性差异

资产的计税基础,是指企业收回资产账面价值过程中,计算应纳税所得额时按照税法规定可以自应税经济利益中抵扣的金额。

也就是说,按照税法规定,该项资产在未来使用或最终处置时,允许作为成本或费用于税前列支的金额。

资产的计税基础=未来可税前列支的金额

【思考】企业购置一项固定资产,价款100万元,在购置时,计税基础为多少?

如果使用寿命10年,无残值,直线法折旧,则一年后的计税基础为多少?

某一资产负债表日的计税基础=成本-以前期间已税前列支的金额

如果该资产所产生的未来经济利益不需要纳税,那么该资产的计税基础即为其账面价值;(不需要纳税,即意味着未来全部可以在税前扣除)

如果资产的计税基础不等于资产的账面价值,就会产生暂时性差异。

【交易性金融资产】

初始计量金额:

会计与税法规定相同

后续计量:

会计--按公允价值,公允价值变动进损益

税法--不认可持有利得或损失

【例】企业持有的一项交易性金融资产,取得成本为100万元,该时点的计税基础为100万元,即可作为成本费用自未来流入企业的经济利益中扣除的金额为100万元

会计期末,公允价值变为90万元,会计确认账面价值为90万元,税法规定的计税基础保持不变,仍为100万元

账面价值与计税基础之间的差异10万元,即为暂时性差异(可抵扣暂时性差异)

【固定资产】

会计:

实际成本-累计折旧-减值准备

税法:

实际成本-累计折旧

【例】某项环保设备,原价为1000万元,使用年限为10年,会计处理时按照直线法计提折旧,税收处理允许加速折旧,企业在计税时对该项资产按双倍余额递减法计列折旧,净残值为0。

计提了2年的折旧后,会计期末,企业对该项固定资产计提了80万元的固定资产减值准备。

账面价值=1000-100-100-80=720万元

计税基础=1000-200-160=640万元

账面价值大于计税基础80万元,形成暂时性差异(应纳税)

【无形资产】

会计:

账面价值=实际成本-累计摊销-减值准备

但对于使用寿命不确定的无形资产,账面价值=实际成本-减值准备

税法:

计税基础=实际成本-累计摊销

【例】某项无形资产取得成本为160万元,因其使用寿命无法合理估计,会计上视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销,但税法规定按不短于10年的期限摊销。

取得该项无形资产1年后。

账面价值=160万元

计税基础=144万元

账面价值大于计税基础,形成暂时性差异16万元(应纳税)

【内部研发形成的无形资产】

会计处理:

符合资本化条件后发生的支出构成无形资产成本

税法:

盈利企业的研发支出可加计扣除

归纳

当资产账面价值小于计税基础时,形成可抵扣暂时性差异;

当资产账面价值大于计税基础时,形成应纳税暂时性差异。

资产账面价值与计税基础可能存在差异的情况

固定资产

无形资产

交易性金融资产

可供出售金融资产

长期股权投资

其他计提减值准备的资产

3.负债的计税基础和暂时性差异

第六条负债的计税基础,是指负债的账面价值减去未来期间计算应纳税所得额时按照税法规定可予抵扣的金额。

负债的计税基础=账面价值-未来可税前列支的金额

主要是因自费用中提取的负债

一般负债的确认和清偿不影响所得税的计算差异。

一般而言,短期借款、应付票据、应付账款、其他应交款等负债的确认和偿还,不会对当期损益和应纳税所得额产生影响,其计税基础即为账面价值。

【预计负债之一】

会计:

按照或有事项准则,确认预计负债

税收:

与该预计负债相关的费用,允许在实际发生时扣除。

【例】企业因销售商品提供售后服务等原因于当期确认了100万元的预计负债。

税法规定,有关产品售后服务等与取得经营收入直接相关的费用于实际发生时允许税前列支。

假定企业在确认预计负债的当期未发生售后服务费用。

预计负债账面价值=100万元

预计负债计税基础=账面价值100万-可从未来经济利益中扣除的金额100万=0

负债账面价值大于计税基础,形成暂时性差异100万元(可抵减)

【预计负债之二】

会计:

按照或有事项准则规定,确认预计负债

税收:

与该预计负债相关的费用不允许税前扣除

【例】假如企业因债务担保确认了预计负债1000万元,但担保发生在关联方之间,担保方并未就该项担保收取与相应责任相关的费用。

账面价值=1000万元

计税基础=账面价值1000万元-可从未来经济利益中扣除的金额0=1000万元

账面价值等于计税基础,尽管会计与税法规定不一致,但不形成暂时性差异

【应付职工薪酬】

会计:

所有与取得职工服务相关的支出均计入成本费用,同时确认负债

税收:

现行内资企业所得税法仍规定可以税前扣除的计税工资标准、福利费标准等

【例】某企业当期确认应支付的职工工资及其他薪金性质支出计2000万元,尚未支付。

按照税法规定的计税工资标准可以于当期扣除的部分为1700万元。

应付职工薪酬账面价值=2000万元

计税基础=账面价值2000万元-可从未来应税利益中扣除的金额0=2000万元

【归纳】

与资产相反,当负债账面价值大于计税基础时,形成可抵扣暂时性差异;当负债账面价值小于计税基础时,形成应纳税暂时性差异。

(二)递延所得税资产(负债)和递延所得税费用(收益)的确认和计量

【应纳税暂时性差异】

资产的账面价值>其计税基础

例:

一项资产的账面价值为200万元

计税基础为150万元

未来纳税义务增加——负债

【可抵扣暂时性差异】

资产的账面价值<其计税基础

例:

一项资产的账面价值为150万元

计税基础为200万元

未来纳税义务减少——资产

1.递延所得税资产的确认和计量

企业对于可抵扣暂时性差异可能产生的未来经济利益,应以很可能获得用来抵扣该可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

递延所得税资产=可抵扣暂时差异×当期所得税税率

【例】某企业因某事项在当期确认了100万元负债,计入当期损益。

假定按照税法规定,与确认该负债相关的费用,在实际发生时准予税前扣除,该负债的计税基础为零,其账面价值与计税基础之间形成可抵扣暂时性差异100万元。

假定该企业适用的所得税税率为33%,递延所得税资产和递延所得税负债不存在期初余额,对于负债产生的100万元可抵扣暂时性差异,应确认33万元递延所得税资产。

【思考】在资产负债表中确认一项资产,对于利润表有何影响?

利润=收入-费用

(不考虑利得和损失)

利润=期末净资产-期初净资产=(期末资产-期末负债)-期初净资产

(不考虑股东投入和对股东的利润分配)

【结论】确认所得税资产,减少当期所得税费用,增加企业利润。

被减少的所得税费用,称为“递延所得税收益”

2.递延所得税负债的确认和计量

除明确规定不应确认递延所得税负债的情况以外,企业应当确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债,并计入所得税费用。

递延所得税负债=应纳税差异×当期所得税税率

【例】沿用上述举例,假定某企业持有一项交易性金融资产,成本为1000万元,期末公允价值为1500万元,如计税基础仍维持1000万元不变,该计税基础与其账面价值之间的差额500万元即为应纳税暂时性差异。

假定该企业适用的所得税税率为33%,递延所得税资产和递延所得税负债不存在期初余额,对于交易性金融资产产生的500万元应纳税暂时性差异,应确认165万元递延所得税负债

【分析】根据前面的分析,确认所得税负债,相应增加当期的所得税费用

增加的所得税费用,称为“递延所得税费用”

3.所得税费用的确认和计量

企业在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上,应将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益),但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

即:

所得税费用(或收益)=当期所得税+递延所得税费用(-递延所得税收益)

(三)资产负债表债务法

1.会计科目

(1)“所得税费用”:

反映当期应当计入利润表的所得税费用。

该科目分“当期所得税费用”和“递延所得税费用”两个明细科目。

(2)“应交税费——应交所得税”:

反映按照税法规定计算的应交所得税。

(3)“递延所得税资产”:

借方登记“递延所得税资产”增加额,贷方登记“递延所得税资产”减少额。

“递延所得税资产”借方余额为资产,表示将来可以少交的所得税金额。

有关计算公式:

递延所得税资产期末余额=可抵扣暂时性差异期末余额×所得税税率

(4)“递延所得税负债”:

贷方登记“递延所得税负债”增加额,借方登记“递延所得税负债”减少额。

“递延所得税负债”贷方余额为负债,表示将来应交所得税金额。

有关计算公式:

递延所得税负债期末余额=应纳税暂时性差异期末余额×所得税税率

2.核算时点

一般在资产负债表日

特殊交易和事项——在资产和负债确认时(如企业合并)

3.资产负债表债务法的核算程序

(1)计算当期应缴纳的所得税

会计分录:

借:

所得税费用——当期所得税费用

贷:

应交税费——应交所得税

(2)确定资产、负债的账面价值和计税基础

(3)比较资产、负债的账面价值和计税基础,确定暂时性差异

(4)根据暂时性差异的情况,确定本期递延所得税资产和递延所得税负债的期末余额,并根据期初余额情况作出相应的会计处理

【例】某企业因某事项在当期确认了100万元负债,计入当期损益。

假定按照税法规定,与确认该负债相关的费用,在实际发生时准予税前扣除,该负债的计税基础为零,其账面价值与计税基础之间形成可抵扣暂时性差异100万元。

假定该企业适用的所得税税率为33%,递延所得税资产和递延所得税负债不存在期初余额,对于负债产生的100万元可抵扣暂时性差异,应确认33万元递延所得税资产。

会计分录为:

借:

递延所得税资产 33

贷:

所得税费用——递延所得税费用 33

假设资产负债表日企业根据可抵扣暂时性差异计算的递延所得税资产应为33万元,期初递延所得税资产科目借方余额为10万元,

借:

递延所得税资产 23

贷:

所得税费用——递延所得税费用 23

假设递延所得税资产科目期初借方余额为43万元

借:

所得税费用——递延所得税费用 10

贷:

递延所得税资产 10

【例】假定某企业持有一项交易性金融资产,成本为1000万元,期末公允价值为1500万元

账面价值=1500万元

计税基础=1000万元

暂时性差异=500万元(应纳税暂时性差异)

假定该企业适用的所得税税率为33%,递延所得税资产和递延所得税负债不存在期初余额,对于交易性金融资产产生的500万元应纳税暂时性差异,应确认165万元递延所得税负债

借:

所得税费用——递延所得税费用 165

贷:

递延所得税负债 165

假设资产负债表日根据应纳税暂时性差异计算的递延所得税负债应为165万元,期初递延所得税科目贷方与100万元

借:

所得税费用——递延所得税费用 65

贷:

递延所得税负债 65

假设期初递延所得税负债科目余额为185万元

借:

递延所得税负债 20

贷:

所得税费用——递延所得税费用 20

4.资产负债表债务法核算举例

(1)可抵扣暂时性差异与递延所得税资产

【例1】固定资产减值产生的可抵扣暂时性差异

甲公司2004年12月购入一台设备,原值120万元,预计使用年限三年,预计净残值为零,按直线法计提折旧。

2005年12月31日,计提固定资产减值准备20万元。

计提减值后,原预计使用年限和预计净残值不变。

假设所得税率为33%,则各年末固定资产账面价值和计税基础等列表如下:

年份

2004年末

2005年末

2006年末

2007年末(已清理)

固定资产原值

120

120

120

0

减:

累计折旧

0

40

70

0

固定资产净值

120

80

50

0

减:

减值准备

0

20

20

0

固定资产净额(账面价值)

120

60

30

0

税法计算的累计折旧

0

40

80

0

计税基础

120

80(120-40)

40

0

可抵扣暂时性差异

0

20(80-60)

10(40-30)

0

递延所得税资产余额

0

6.6(20×33%)

3.3(10×33%)

0

(注:

会计每年计提折旧额:

2005年:

(120-0)/3=40万元;

2006年:

(60-0)/2=30万元;

2007年:

(30-0)/1=30。

税法折旧额:

每年都是40万元。

所得税账务处理:

上述甲公司每年末所得税账务处理如下:

2005年:

借:

递延所得税资产 6.6

贷:

所得税费用——递延所得税费用 6.6

2006年:

借:

所得税费用——递延所得税费用 3.3

贷:

递延所得税资产 3.3

2007年:

借:

所得税费用——递延所得税费用 3.3

贷:

递延所得税资产 3.3

【例2】弥补亏损产生的可抵扣暂时性差异

按照税法规定,发生亏损后允许企业向后递延弥补五年;新准则规定:

“企业对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,应当以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产”。

【例】乙公司所得税率为33%,2004——2007年应纳税所得额为-100万元,40万元、40万元、50万元。

假设没有其他纳税调整事项。

2004

2005

2006

2007

可抵扣差异

100

60

20

0

递延所得税资产余额

33

19.8

6.6

0

递延所得税资产变化

+33

-13.2

-13.2

-6.6

则乙公司新会计准则处理如下:

(1)2004年末

借:

递延所得税资产 (100×33%)33

贷:

所得税-递延所得税费用 33

(2)2005年末

借:

所得税——递延所得税费用 13.2

贷:

递延所得税资产 (40×33%)13.2

(3)2006年末

借:

所得税——递延所得税费用 13.2

贷:

递延所得税资产 (40×33%)13.2

(4)2007年末

借:

所得税费用——当期所得税费用 9.9

贷:

应交税费——应交所得税 9.9

借:

所得税——递延所得税费用 6.6

贷:

递延所得税资产 (20×33%)6.6

(2)应纳税暂时性差异与递延所得税负债

(固定资产折旧产生的应纳税暂时性差异+税率变动)

【例3】甲公司2005年所得税率为33%,2006年1月1日起所得税为30%。

2004年末购入一台设备,原值300万元,预计使用年限3年,预计净残值为0,会计上采用直线法计提折旧,税法规定按年数总和法计提折旧。

则各年末固定资产账面价值和计税基础等列表如下:

年份

2004年末

2005年末

2006年末

2007年末(已清理)

固定资产原值

300

300

300

0

减:

累计折旧

0

100

200

0

固定资产净值

300

200

100

0

减:

减值准备

0

0

0

0

固定资产净额(账面价值)

300

200

100

0

税法计算的累计折旧

0

150

250

0

计税基础

300

150(300-150)

50(300-250)

0

应纳税暂时性差异

0

50(200-150)

50(100-50)

0

递延所得税负债额

0

16.5(50×33%)

15(50×30%)

0

(注:

会计折旧额:

每年都是100万元。

税法每年计提折旧额:

2005年:

300×(3/6)=150万元;2006年:

300×(2/6)=100万元;2007年:

300×(1/6)=50万元。

)

上述甲公司每年末所得税账务处理如下:

2005年:

借:

所得税费用——递延所得税费用 16.5

贷:

递延所得税负债 16.5

2006年:

借:

递延所得税负债 1.5

贷:

所得税费用——递延所得税费用 1.5

2007年:

借:

递延所得税负债 15

贷:

所得税费用——递延所得税费用 15

【综合举例】

假定甲企业适用的所得税税率为33%,20×6年利润总额为750万元。

该企业当年会计与税收之间差异包括以下事项:

(1)国债利息收