马克思主义基本原理教学大纲.docx

《马克思主义基本原理教学大纲.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《马克思主义基本原理教学大纲.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

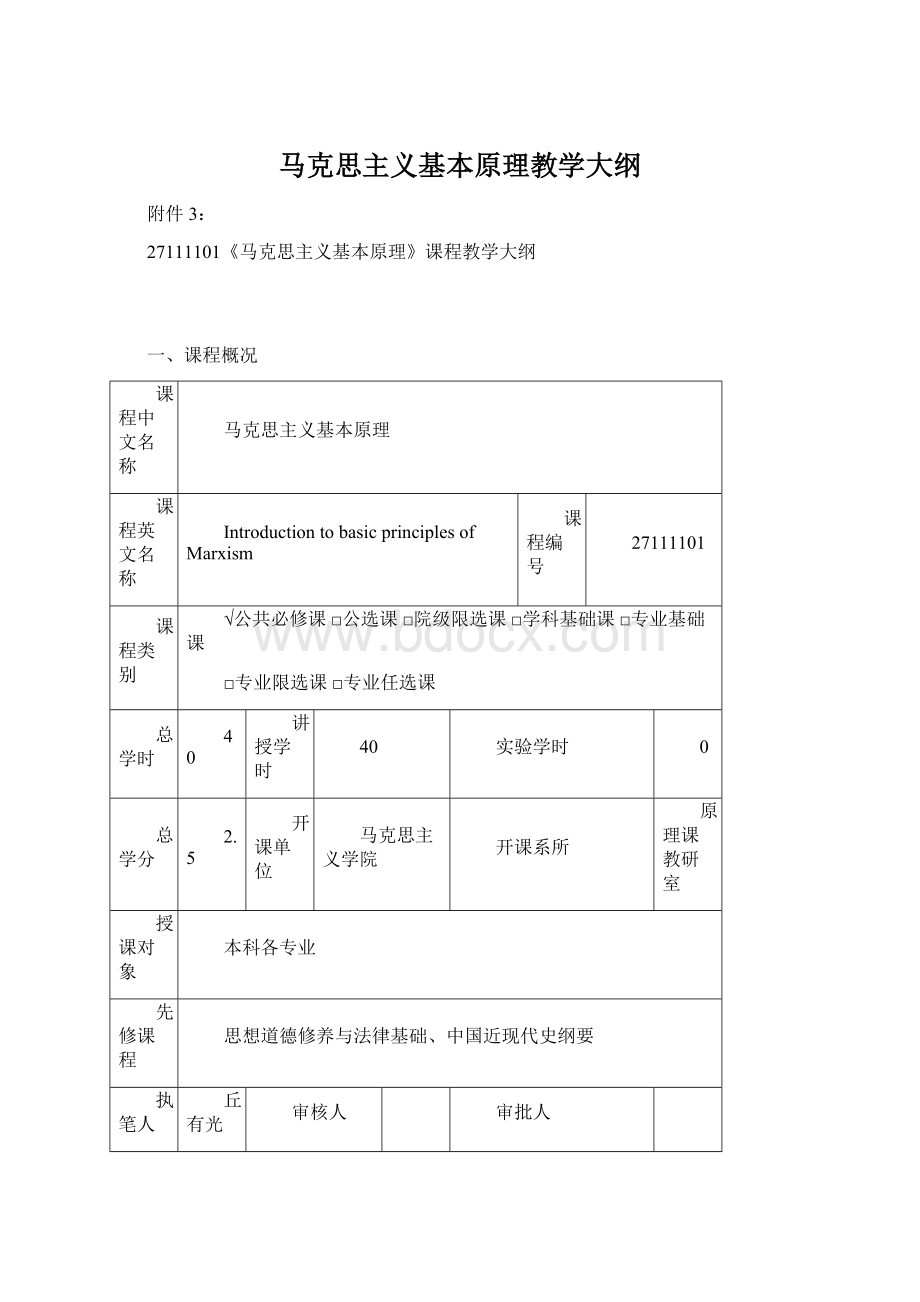

马克思主义基本原理教学大纲

附件3:

27111101《马克思主义基本原理》课程教学大纲

一、课程概况

课程中文名称

马克思主义基本原理

课程英文名称

IntroductiontobasicprinciplesofMarxism

课程编号

27111101

课程类别

√公共必修课□公选课□院级限选课□学科基础课□专业基础课

□专业限选课□专业任选课

总学时

40

讲授学时

40

实验学时

0

总学分

2.5

开课单位

马克思主义学院

开课系所

原理课教研室

授课对象

本科各专业

先修课程

思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要

执笔人

丘有光

审核人

审批人

修订时间

2015-12-10

二、课程简介

《马克思主义基本原理》是一门系统讲授马克思主义基本理论的课程,旨在对学生进行系统的马克思主义理论、马克思主义世界观和方法论的教育,帮助学生从整体上把握马克思主义,帮助学生树立马克思主义的人生观和价值观,培养和提高学生运用马克思主义理论分析和解决实际问题的能力。

三、课程性质

《马克思主义基本原理》是全国普通高校思想政治理论课的重要课程,是全校本科各专业学生的公共必修课。

四、课程教学目标

使学生全面掌握马克思主义的基本观点,帮助学生树立科学的世界观、人生观和价值观,培养和提高学生运用马克思主义理论去分析和解决实际问题的能力。

为学生确立建设有中国特色社会主义的理想信念,增强马克思主义的理论自信,自觉地坚持党的基本路线,方针和政策打下扎实的理论基础。

五、理论教学内容及要求

绪论

【教学目标】

(1)了解:

什么是马克思主义,马克思主义的重要组成部分;

(2)理解:

21世纪马克思主义仍然充满生机和活力;马克思主义的中国化;

(3)掌握:

马克思主义的科学性与革命性的统一。

【学时分配】4学时。

【授课方式】讲授3.5学时,播放视频资料或讨论0.5学时。

【授课内容】

一、马克思主义和马克思主义基本原理

二、马克思主义的创立和发展

(一)马克思主义是时代的产物

(二)马克思恩格斯的革命实践和对人类文明成果的继承与创新

(三)马克思主义在实践中不断发展

三、马克思主义的鲜明特征:

实践基础上的科学性与革命性统一

(一)马克思主义最根本的世界观和方法论

(二)马克思主义最鲜明的政治立场

(三)马克思主义最重要的理论品质

(四)马克思主义最崇高的社会理想

【教学重点和难点】

(1)重点:

什么是马克思主义;21世纪的马克思主义仍然充满生机和活力

(2)难点:

马克思主义的科学性及其当代意义和价值

【授课方法与手段】

(1)教学方法:

采用讲授式教学方法,兼有课堂讨论及课堂提问。

(2)教学手段:

采用多媒体的方式使学生对抽象的内容有一定感性认识,运用网络教学,指导学生了解与本门课程教学相关的主要网站内容。

【课外学习指导的要求】

1、课外阅读资料(教师在教学中可根据所授课班级的具体情况作出相应调整)

论著类:

(1)马克思和恩格斯:

《共产党宣言》,《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版。

(2)恩格斯:

《在马克思墓前的讲话》,《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1995年版。

(3)列宁:

《马克思主义的三个来源和三个组成部分》,《列宁选集》第2卷,人民出版社1995年版。

(4)陈先达等著:

《世纪转换中的马克思主义》,高等教育出版社,1998年版。

(5)陈先达:

《走向历史的深处》(马克思历史观研究),中国人民大学出版社2006年。

(6)俞可平主编:

《全球化时代的“马克思主义”》,中央编译出版社,2001年版。

(7)庄福龄主编:

《马克思主义史》(第一卷),人民出版社1996年版。

(8)俞吾金:

《被遮蔽的马克思》,人民出版社,2012年版。

论文类:

(1)陈先达:

《论马克思主义的生命力》,《思想理论教育导刊》2003年第2期。

(2)高放:

《马克思主义面临当代发达资本主义的挑战》,《马克思主义与现实》2003年第3期。

(3)高放:

《历史的丰碑》,《从马克思主义到邓小平理论》,《文史哲》1999年第1期。

(4)赵家祥:

《马克思主义哲学的科学性与意识形态性》,《北京大学学报》(哲学社会科学版)2003年第3期。

(5)邢贲思:

《与时俱进的马克思主义》,《求是》2002年第15期。

(6)荆学民:

《关于马克思主义和共产主义信仰的理论思考》,《马克思主义研究》1999年第5期。

2、讨论与思考题

仅供参考,教师在教学中可进行调整。

(1)有人认为,马克思主义是19世纪的产物,现在是21世纪了,马克思主义已经过时了,谈谈你的看法。

(2)马克思主义在当代面临着哪些挑战?

(3)如何看待马克思主义理论的发展?

(4)马克思主义是科学的世界观和方法论,学好它我们就能永不犯错误吗?

(5)当代西方社会思潮,在思想的深度和广度上已经超越了马克思主义及其哲学。

(6)教材绪论后面所附的其他思考题。

第一章世界的物质性及其发展规律

【教学目标】

(1)了解:

哲学的基本问题;世界的物质统一性;意识的起源和本质;意识能动性的表现;实践涵义、特点及基本形式;联系及其特点;发展及其实质;矛盾的同一性和斗争性;矛盾的普遍性和特殊性;质;量;度;量变、质变及其相互关系;辩证否定观及其基本内容;规律及其特点等。

(2)理解:

社会生活本质上是实践的;人类社会的物质性;新事物必然战胜旧事物;客观规律性与主观能动性的关系。

(3)掌握:

列宁的物质定义及其现代意义;物质和运动的关系;社会生活在本质上是实践的;矛盾是事物发展的动力;矛盾的普遍性和特殊性的关系;质变和量变的关系;辩证的否定观。

【学时分配】8学时。

【授课方式】讲授7学时,播放视频资料或讨论1学时。

(教师可根据学生兴趣灵活掌握讨论的内容和时段。

)

【授课内容】

第一节世界的物质性

一、物质及其存在形态

二、物质与意识的辩证关系

三、世界统一于物质

第二节事物的普遍联系与永恒发展

一、联系和发展的普遍性

二、对立统一规律是事物发展的根本规律

三、唯物辩证法是认识世界和改造世界的根本方法

【教学重点和难点】

(1)重点:

世界的物质统一性及其意义;矛盾在事物发展过程中的作用;矛盾的普遍性和特殊性的关系;质变和量变的关系;辩证否定观;客观规律与主观能动性的关系。

(2)难点:

社会生活本质上是实践的;矛盾的普遍性和特殊性的关系;事物发展的前进性与曲折性;客观规律性与主观能动性的关系。

【授课方法与手段】

(1)教学方法:

采用讲授兼讨论式教学方法,讲授基本概念、基本原理。

指导学生查阅有关资料。

(2)教学手段:

采用多媒体教学方式使学生对抽象的内容有一定感性认识,运用网络教学,指导学生了解与本门课程教学相关的主要网站内容。

【课外学习指导的要求】

1、课外阅读资料(教师在教学中可根据所授课班级的具体情况作出相应调整)

论著类:

(1)马克思:

《1844年经济学哲学手稿》(节选),《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版。

(2)马克思:

《关于费尔巴哈的提纲》,《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版。

(3)恩格斯:

《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》,《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版。

(4)恩格斯:

《反杜林论》第一编哲学,《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1995年版。

(5)列宁:

《谈谈辩证法问题》、《辩证法的要素》,《列宁选集》第2卷,人民出版社1995年版。

(6)毛泽东:

《实践论》、《矛盾论》,《毛泽东选集》第1卷,人民出版社1991年版。

(7)肖前、李淮春、杨耕:

《实践唯物主义研究》,中国人民大学出版社1996年版。

(8)夏甄陶:

《人是什么》,商务印书馆2000年版。

论文类:

(1)陈志良、杨耕:

《实践唯物主义是唯物主义的现代形态》,《哲学动态》1989年第3期。

(2)陈先达:

《论马克思哲学本体论及其当代价值》,《江海学刊》2002年第3期。

(3)陈先达:

《主体和主体性问题》,《求是》1991年第15期。

(4)陈先达:

《社会规律的特点和主体的选择》,《高校理论战线》1996年第5期。

(5)张勤德:

《树立和落实科学发展观的“四个必须”》,《马克思主义研究》2004年第1期。

2、讨论与思考题

仅供参考,教师在教学中可进行调整。

(1)哲学是不是科学?

马克思主义哲学又是不是科学?

(2)哲学的目的在于认识世界,还是改造世界?

(3)如何看待当今社会存在着的重视物质追求,而轻精神素养的社会现象?

(4)唯物主义认为世界是物质的,因此物质评价标准就是评价人类一切活动的唯一标准。

(5)你对当今社会物质评价标准的单一性及其片面性有何看法?

这是坚持唯物主义的必然产物吗?

(6)有人认为,唯物辩证法就是不左不右、不偏不倚的折中的方法?

你的看法如何?

(7)有人认为,辩证法就是“变戏法”?

你怎么看?

(8)马克思主义哲学的主要特征在于它坚持辩证法的思想吗?

(9)在激烈竞争的今天,大学生面临诸多的竞争对手,是把对手扶起来善待他,还是一味的压制对手,消灭他。

(10)用唯物辩证法的相关原理,谈谈大学生应该如何面对人生的挫折?

(11)肯定就是肯定,否定就是否定,所谓既肯定又否定实质上是自相矛盾的说法。

(12)你认为社会生活的本质应该是什么?

如何看待和理解社会生活在本质上是实践的?

(13)怎样看待人们在实践中夸大或忽视主观能动性的片面性错误?

如何才能把握好主体选择的自由度?

(14)教材第一章后面所附的其他思考题。

第二章认识的本质及其发展规律

【教学目标】

(1)了解:

两条根本对立的认识路线;认识的主体、客体、中介;认识的本质;认识过程的两次飞跃;感性认识、理性认识及其相互关系;真理及其特点;真理与谬误的关系;实践是检验真理的唯一标准;人类活动的真理尺度与价值尺度。

(2)理解:

能动的反映是摹写与创造的统一;认识的反复性和无限性;主观和客观、认识和实践的具体的历史的统一;真理的绝对性和相对性及其关系;实践标准的确定性和不确定性;真理与价值在实践中的辩证统一。

(3)掌握:

实践和认识的关系;感性认识与理性认识的辩证关系;真理的客观性;实践是检验真理的唯一标准;

【学时分配】6学时。

【授课方式】讲授5学时,播放视频资料或讨论1学时。

(教师可根据学生兴趣灵活掌握讨论的内容和时段。

)

【授课内容】

第一节认识与实践

一、实践是认识的基础

二、认识是主体对客体的能动反映

三、认识运动的基本规律

第二节真理与价值

一、真理的客观性、绝对性和相对性

二、真理的检验标准

三、真理与价值的辩证统一

第三节认识世界和改造世界

一、认识世界和改造世界相结合

二、从必然走向自由

三、一切从实际出发,实事求是

【教学重点和难点】

(1)重点:

实践对认识的决定作用;认识的本质;感性认识和理性认识的辩证关系;真理的客观性;真理的绝对性和相对性及其辩证关系;实践是检验认识真理性的根本标准;真理与价值在实践中的辩证统一关系;理论创新和实践创新。

(2)难点:

认识运动的辩证过程;真理的绝对性和相对性及其辩证关系;人的思维是至上的,又是非至上的;实践标准的确定性与不确定性;真理与价值在实践中的辩证统一关系。

【授课方法与手段】

(1)教学方法:

采用讲授式兼讨论方式组织教学方法。

(2)教学手段:

采用多媒体方式使学生对抽象的内容有一定感性认识,运用网络教学,指导学生了解与本门课程教学相关的主要网站内容。

【课外学习指导的要求】

1、课外阅读资料(教师在教学中可根据所授课班级的具体情况作出相应调整)

论著类:

(1)马克思:

《1844年经济学哲学手稿》,《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版。

(2)毛泽东:

《实践论》,《毛泽东选集》第1卷,人民出版社1991年版。

(3)毛泽东:

《改造我们的学习》,《毛泽东选集》第3卷,人民出版社1991年版。

论文类:

(1)李士坤、严宗泽:

《认识的本质是反映和创新的统一》,《思想理论教育导刊》2003年第1期。

(2)魏小萍:

《理性因素、非理性因素与人们的社会存在》,《哲学动态》1995年第7期。

(3)陈晓荣:

《虚拟世界的哲学意义》,《自然辩证法研究》2003年第4期。

(4)陶德麟:

《逻辑证明与真理标准》,《哲学研究》1981年第1期。

(5)陈新汉:

《当代中国价值论研究和哲学的价值论转向》,《复旦大学学报》(社会科学版)2003年第5期。

2、讨论与思考题

仅供参考,教师在教学中可进行调整。

(1)意识(认识)是人所特有的,还是是所有高级动物都具有的普遍生理、心理现象?

(2)如何理解认识及其本质?

(3)人的认识是源于实践,还是源于学习?

(4)如何看待“仁者见仁,智者见智”这一观点?

(5)实践是马克思主义认识论的首要的基本的观点,还是整个马克思主义哲学理论体系的首要的基本的观点?

(6)如何看待虚拟实践?

虚拟世界与现实世界是什么关系?

(7)影响价值评价结果的因素有哪些?

如何确保价值评价的客观性、公正性和科学性?

(8)真理原则要求正确反映客观事物的本质和规律,有一说一,实事求是;而价值原则又要求以满足人们的需要为内容的目标,以人为本,因人而异。

因此,二者是相矛盾的,你如何看待真理与价值之间的关系?

(9)教材第二章后面所附的其他思考题。

第三章人类社会及其发展规律

【教学目标】

(1)了解:

历史观的基本问题;社会存在、社会意识及其相互关系;社会形态;社会基本矛盾;社会的基本结构;人民群众;历史人物等范畴。

(2)理解:

物质资料的生产方式是社会发展的决定性力量;社会意识的相对独立性;生产力与生产关系的辩证关系;经济基础与上层建筑的辩证关系;社会形态更替的必然性与人们的历史选择性;社会形态更替的前进性与曲折性;马克思主义的阶级分析方法;英雄史观产生的认识根源、社会历史根源和阶级根源;党的群众观点和群众路线。

(3)掌握:

生产力与生产关系之间的矛盾运动规律;经济基础与上层建筑之间的矛盾运动规律;社会形态更替的统一性和多样性;科学技术的社会作用的两重性;人民群众创造历史的作用的表现;正确认识和评价历史人物的科学方法。

【学时分配】6学时。

【授课方式】讲授5学时,播放视频资料或讨论1学时。

(教师可根据学生兴趣灵活掌握讨论的内容和时段。

)

【授课内容】

第一节社会基本矛盾及其运动规律

一、社会存在与社会意识

二、生产力与生产关系矛盾运动及其规律

三、经济基础与上层建筑矛盾运动及其规律

四、社会形态更替的一般规律及特殊形式

第二节社会历史发展的动力

一、社会基本矛盾是社会发展的根本动力

二、阶级斗争和社会革命在阶级社会发展中的作用

三、改革在社会发展中的作用

四、科学技术在社会发展中的作用

第三节人民群众在历史发展中的作用

一、人民群众是历史的创造者

二、个人在社会历史中的作用

【教学重点和难点】

(1)重点:

物质资料的生产方式是社会发展的决定力量;社会基本矛盾及其运动规律;社会形态更替的一般规律;推动和影响社会发展的主要动力因素;科学技术在社会发展中的作用;人民群众是历史的创造者。

(2)难点:

对推动社会发展的决定性力量的理解;社会基本矛盾及其运动规律;社会形态更替的一般规律;社会发展的动力系统;人民群众是历史的创造者;评价历史人物的科学原则。

【授课方法与手段】

(1)教学方法:

采用讲授式教学方法,兼有课堂讨论及课堂提问。

(2)教学手段:

采用多媒体的方式使学生对抽象的内容有一定感性认识,运用网络教学,指导学生了解与本门课程教学相关的主要网站内容。

【课外学习指导的要求】

1、课外阅读资料(教师在教学中可根据所授课班级的具体情况作出相应调整)

论著类:

(1)马克思和恩格斯:

《德意志意识形态》(节选)第一卷第一章,《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版。

(2)马克思:

《〈政治经济学批判〉序言》,《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1995年版。

(3)毛泽东:

《为人民服务》,《毛泽东选集》第3卷,人民出版社1991年版。

(4)陈先达:

《走向历史的深处》(马克思历史观研究),中国人民大学出版社2006年。

(5)冯景源:

《人类境遇与历史时空》,中国人民大学出版社2004年版。

(6)张一兵:

《马克思历史辩证法的主体向度》,河南人民出版社1995年版。

(7)孙伯鍨(kui):

《探索者道路的探索》,江苏人民出版社,2010年版。

论文类:

(1)孙伯鍨(kui)等:

《马克思历史理论中的主体和客体》,《马克思主义研究》1998年第1期。

(2)赵家祥:

《马克思关于人的本质的三个界定》,《思想理论教育导刊》2005年第7期。

(3)俞吾金:

《从“道德评价优先”到“历史评价优先”——马克思异化理论发展中的视角转换》,《中国社会科学》2003年第2期。

(4)刘建民:

《生产力决定生产关系的主体性辩证》,《生产力研究》2003年第3期。

(5)董德刚:

《历史决定论与主体选择论》,《探索》1996年第1期。

2、讨论与思考题

仅供参考,教师在教学中可进行调整。

(1)既然社会存在决定社会意识,那么,为什么同一时代条件下人们的思想、观念却差异很大甚至产生对立,而且具有先进与落后之分呢?

(2)人们常说“一方水土养育一方人”,可见,地理环境对人的性格特征起着决定性的作用。

(3)如何理解物质资料的生产方式是社会存在和发展的决定力量?

(4)有些人认为,相应的经济政策只要得到有效的实施,就会产生同样的效果,而不论文化价值观如何。

而另一些人则认为,文化价值观对人的经济行为和效果起着决定性的影响,在一些国家在存在着多种文化价值观,其中各民族群体都是按照同样的经济政策(信号)行为,可是有些民族群体却比另一些做得更好。

例如,泰国、马来西亚、印度尼西亚和美国的华人,巴西和美国的日本裔人,以及移居世界各地的犹太人,都是如此。

你如何看待文化价值观与人类进步之间的关系?

(5)有学者认为儒家文化和价值观是亚洲经济危机的主要原因,例如“任人唯亲”阻碍了企业的民主化,并且“关系网”和“先苦后甜”、“长远处着眼”的文化特性使他们不注重短期内企业是否盈利,而是力争扩大市场份额,以期日后的巨大回报,“但这种预期报偿也许是最大的灾难”。

你怎么看这一问题?

(6)如何理解科学技术在生产力中的地位和作用?

(7)如何看待科学技术所带来的异化?

(8)如何理解历史决定论与主体选择性的关系?

(9)任何个人在历史发展过程中都是起到一定的作用吗?

(10)社会有机体是由多种因素构成的,因而决定社会发展的动力是多元的。

(11)你认为评价人的价值的标准是社会地位的高低、拥有金钱及物质利益的多少还是别的什么?

如何才能做到对人的价值进行客观的评价?

(12)近年来,有人打着“史学改革”或“学术讨论”的旗号,按照他们的逻辑在“回顾二十世纪”。

这些人对中国近现代历史上的革命大加指责、肆意挞伐。

在他们的眼里,近现代中国的革命不过是“百年的疯狂和幼稚”;“革命只是一种破坏性的力量”,“革命‘破坏一切’”;如果不是“革命”,中国的现代化进程也不会如此缓慢。

由此,他们咒骂“革命的残忍、黑暗、肮脏”,认为革命归结起来不过是一个“糟”字。

他们在大骂“革命”的同时,大力鼓吹“改良”,认为革命是—种能量的消耗,改良是一种能量的积累”,并因此得出“改良可能成功,革命一定失败”,“革命不如改良”等等结论。

他们宣布:

“21世纪不能再革命了”,要“告别革命”。

你如何看待“告别革命论”的这一系列观点?

(13)经济是社会的基础,所以人与人之间的关系是金钱关系。

(14)教材第三章后面所附的其他思考题。

第四章资本主义的本质及规律

【教学目标】

(1)了解:

资本原始积累;商品的二因素与劳动二重性的关系;价值规律及其基本内容;私有制商品经济的基本矛盾;劳动力成为商品是货币转化为资本的前提;资本及其划分为;剩余价值及其生产;资本积累及资本主义扩大再生产;资本的有机构成;资本循环与周转;社会总产品及其实现;资本主义经济危机的实质及其产生的根本原因;资本主义政治制度的主要内容;资本主义意识形态。

(2)理解:

马克思劳动价值理论;私有制商品经济的基本矛盾;价值规律的基本内容及其意义;资本主义生产的直接目的和决定性动机;剩余价值的真正来源;资本家获取尽可能多的剩余价值的主要方法;资本主义政治制度及其本质。

(3)掌握:

商品的二因素与劳动二重性的关系;价值规律的内容及其意义;剩余价值生产的基本方法;资本积累的影响及其意义;资本主义经济危机的实质及其产生的根本原因;资本主义政治制度及其本质。

【学时分配】6学时。

【授课方式】讲授5学时,播放视频资料或讨论1学时。

(教师可根据学生兴趣灵活掌握讨论的内容和时段。

)

【授课内容】

第一节商品经济和价值规律

一、商品经济的形成和发展

二、价值规律及其作用

三、以私有制为基础的商品经济的基本矛盾

四、科学认识马克思劳动价值论

第二节资本主义经济制度的本质

一、资本主义经济制度的产生

二、劳动力成为商品与货币转化为资本

三、资本主义所有制

四、生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律

五、资本主义的基本矛盾和经济危机

第三节资本主义政治制度和意识形态

一、资本主义政治制度及其本质

二、资本主义意识形态及其本质

【教学重点和难点】

(1)重点:

商品的二因素与劳动二重性;价值规律及其作用;马克思主义劳动价值论的意义;资本主义生产的目的和直接动机;剩余价值的真正来源;资本家获取尽可能多的剩余价值的主要方法;资本主义社会资本再生产的核心问题;资本主义经济危机的实质及其产生的根本原因;资本主义政治制度及其本质。

(2)难点:

商品的二因素与劳动二重性的关系;价值规律发生作用的主要体现(商品价格围绕价值上下波动是否违背价值规律);资本主义生产的目的和直接动机;剩余价值与利润之间的关系及其实质;资本主义工资及其实质(工资作为劳动力的价值常常表现为劳动的价值或价格);社会资本再生产的核心问题及其实现条件;资本主义政治制度及其本质。

【授课方法与手段】

(1)教学方法:

采用讲授式教学方法,兼有课堂讨论及课堂提问。

(2)教学手段:

采用多媒体的方式使学生对抽象的内容有一定感性认识,运用网络教学,指导学生了解与本门课程教学相关的主要网站内容。

【课外学习指导的要求】

1、课外阅读资料(教师在教学中可根据所授课班级的具体情况作出相应调整)

论著类:

(1)马克思:

《资本论》第1卷,第一章《商品》1、2、3、4,第二章《交换过程》,第三章《货币或商品流通》1,第四章《货币转化为资本》3,第五章《劳动过程和价值增殖过程》,第六章《不变资本和可变资本》,第七章《剩余价值率》1,第十四章《绝对剩余价值和相对剩余价值》,第十七章《劳动力的价值或价格转化为工资》,第二十二章《剩余价值转化为资本》1、4,第二十三章《资本主义积累的一般规律》1、2、3、4。

(2)马克思:

《资本论》第2卷,第一章《货币资本的循环》,第四章《循环过程的三个公式》,第九章《预付资本的总周转。

周转周期》,第二十章《简单再生产》I、II、III。

论文类:

(1)林岗:

《关于社会必要劳动时间以及劳动生产率与价值量关系问题的探讨》,《教学与研究》2005年第7期。

(2)吴宣恭:

《关于“生产近要素贡献分配”的理论》,《当代经济研究》2003年第2期。

(3)张雷声:

《论价值创造的意义》,《中国人民大学学报》2003年第1期。

(4)顾海良:

《马克思劳动价值论的历史地位及其