学年高一生物上学期课时综合测试17.docx

《学年高一生物上学期课时综合测试17.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《学年高一生物上学期课时综合测试17.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

学年高一生物上学期课时综合测试17

第七章 第1节

一、选择题

1.下列能用拉马克进化学说解释的是( )

A.同一物种的成员在许多特性上存在差异

B.细菌种群内部存在抗药性强和抗药性弱两种不同类型

C.鹿和狼相互选择,发展了各自的特征

D.种内的变异是由环境的作用引起的

[答案] D

[解析] 考查拉马克学说的内容及对变异的看法。

拉马克学说认为变异是由环境的改变引起的,是定向的。

A、B体现不定向变异,C涉及选择,A、B、C都不是拉马克的观点。

2.根据达尔文的进化学说,长颈鹿的颈和腿之所以特别长,是由于( )

A.为了摄食树叶,颈和腿不断伸长,代代相传,愈伸愈长

B.长颈、长腿者比短颈、短腿者有较佳的生存机会

C.长颈、长腿者影响了遗传基因

D.基因控制的性状在表达时受到环境的影响

[答案] B

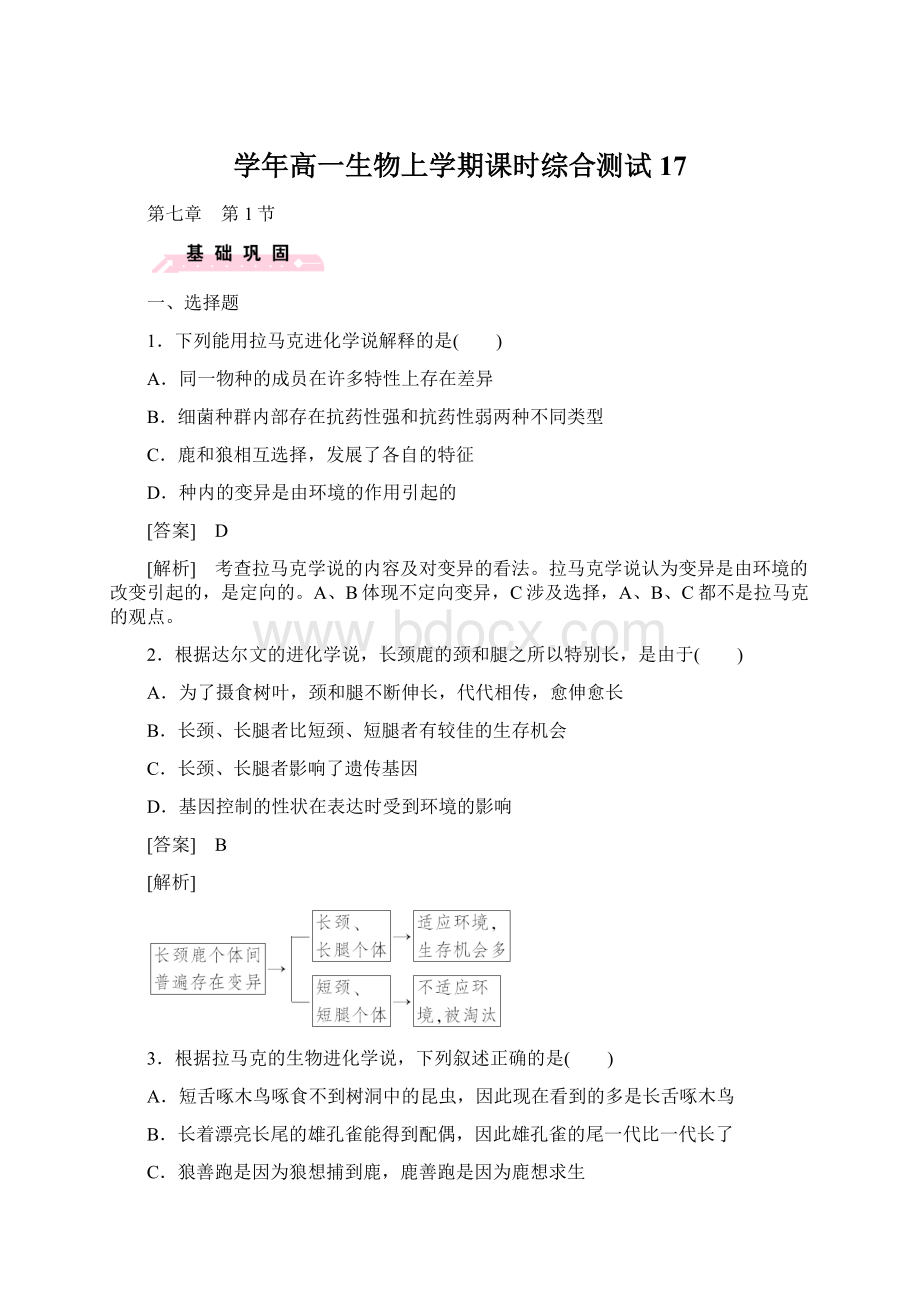

[解析]

3.根据拉马克的生物进化学说,下列叙述正确的是( )

A.短舌啄木鸟啄食不到树洞中的昆虫,因此现在看到的多是长舌啄木鸟

B.长着漂亮长尾的雄孔雀能得到配偶,因此雄孔雀的尾一代比一代长了

C.狼善跑是因为狼想捕到鹿,鹿善跑是因为鹿想求生

D.长期喷洒农药,农田中的害虫抗药性逐代增强

[答案] C

[解析] C认为变异是由意愿决定的,是拉马克学说的观点。

A、B、D都是达尔文的观点。

4.达尔文自然选择学说的缺陷主要是( )

①能科学地解释生物进化的原因及生物适应性、多样性的形成 ②认为生物个体是生物进化的基本单位 ③对遗传、变异的本质未作出科学的解释 ④不能解释物种大爆发等现象

A.①②③ B.①③④

C.①②④D.②③④

[答案] D

[解析] 达尔文自然选择学说认为生物进化的基本单位是个体;认为物种的形成都是渐变的过程,不能解释物种大爆发现象,也不能解释遗传和变异的本质。

5.按照达尔文进化学说,下列叙述哪项是正确的( )

A.生活在地下水井中的盲螈,因长期不用眼睛而失去视觉

B.食蚁兽的长舌是因为长期舔食树缝中的蚂蚁反复不断伸长所致

C.鹿和狼在长期的生存斗争中相互选择,结果发展了自己的特征

D.春小麦连年冬种可以变成冬小麦,这是环境影响的结果

[答案] C

[解析] 在理解和解释生物进化过程中,很容易注重环境的影响,过分强调环境的作用,即用拉马克的用进废退学说去解释和理解生物进化问题,如认为盲螈失明是黑暗中不用眼睛所致,食蚁兽的长舌是反复使用的结果,春小麦冬种变成冬小麦是因低温所致等等,这是许多同学的一致看法,即环境改变→生物性状(蛋白质)改变→改变的性状可以遗传(导致遗传物质——核酸的改变)→代代影响逐渐积累形成新性状。

这种获得性状得不到现代遗传学“中心法则”的证实,因为遗传信息不可能由蛋白质(改变)→核酸(改变),至今尚未发现这条传递途径。

因此A、B、D三项叙述是错误的。

只有遗传物质发生变异(内在因素),并在环境的定向选择(外在因素)条件下,使适应环境的变异性状积累,从而形成盲觉、长舌、抗低温性状。

达尔文自然选择学说得到现代遗传学的支持。

用达尔文自然选择学说解释鹿和狼的关系是:

鹿在狼选择(捕食)条件下,使得体壮、敏捷、奔跑迅速等变异(特征)得到积累和发展,另一方面,狼在鹿的选择(是否能捕获食物,获得生存)条件下,使狡猾灵活、奔跑迅速、善于捕食等变异(特征)得到积累发展。

结果狼和鹿在长期的生存斗争中发展了各自的特征。

6.(2018·济宁调研)下列各种现象中的哪一种不属于自然选择作用的例子( )

A.纯种长毛垂耳狗的形成

B.因工业污染而使某种蛾子发生黑(色素)化

C.某些细菌对抗生素的抗性

D.头发里的虱子经DDT处理后仍有突变种存活下来

[答案] A

[解析] 纯种长毛垂耳狗是通过基因突变形成的一种变异现象。

B、C、D均是外界环境条件对性状的选择,其结果是适者生存。

二、非选择题

7.青霉素是一种抗菌素。

几十年来,由于反复使用,致使某些细菌对青霉素的抗性越来越强。

请回答:

(1)青霉素使用之前,细菌对青霉素的抗性存在着________。

患者使用青霉素后,体内绝大多数细菌被杀死,这叫做________;极少数抗药性强的细菌活了下来并繁殖后代,这叫做________。

青霉素的使用对细菌起了________,这种作用是通过细菌与青霉素之间的________实现的。

由于青霉素的反复使用,就会使抗药性状逐代________并加强。

从这个过程可以看出,虽然生物的________是不定向的,但________在很大程度上是定向的。

(2)自然选择是把自然界中早已存在的________变异选择出来,并使之逐代积累、加强,最终形成生物新品种。

(3)上述过程表明自然选择是一个____________________的过程。

[答案]

(1)差异 不适者被淘汰 适者生存 选择作用 生存斗争 积累 变异 自然选择

(2)有利 (3)适者生存、不适者被淘汰

一、选择题

1.从达尔文进化学说的观点来看,下列叙述中正确的是( )

A.长颈鹿经常努力伸长颈和前肢去吃树上的叶子,因此,颈和前肢都变得很长

B.北极熊生活在冰天雪地的环境里,它们的身体就产生了定向的白色变异

C.野兔的保护色和鹰锐利的目光,是它们长期相互选择的结果

D.在长期有农药的作用下,农田害虫产生了抗药性

[答案] C

[解析] 野兔的保护色和鹰锐利的目光,是它们长期相互选择的结果。

2.关于达尔文学说和拉马克学说的区别,正确的说法是( )

A.达尔文学说认为环境的作用可引起不定向的变异

B.拉马克学说认为不定向的变异由动物的意愿决定的

C.达尔文学说认为变异后就能适应环境

D.拉马克学说认为生物通过变异适应环境

[答案] D

[解析] 达尔文学说认为变异是自然界始终存在的,故A不正确,也认为变异是不定向的,只有有利变异适应环境,故C不正确。

拉马克学说认为生物可根据自己的意愿产生适应环境的变异,变异是定向的,故B不正确。

3.下列叙述中,属于“获得性遗传”观点的是( )

A.后天形成的性状可以遗传给后代

B.后代可以获得亲代的全部性状

C.后代可以得到亲代的遗传物质

D.生物所有性状的获得都是遗传的结果

[答案] A

[解析] 后天形成的性状可以遗传给后代是拉马克的“获得性遗传”的观点。

4.达尔文的进化理论不能解释的问题是( )

①生物的多样性;②保护色;③生物遗传和变异的本质;④定向的自然选择;⑤自然选择对遗传和变异如何起作用;⑥生物的生存斗争

A.①② B.④⑥

C.③⑤ D.④⑤

[答案] C

[解析] 达尔文的进化理论能解释生物的多样性、适应性,它认为过度繁殖和有限的资源引起了生存斗争,通过自然选择,只有有利变异能生存,因此自然选择能解释①②④⑥。

5.(2018·广州检测)西班牙《趣味》月刊发表了文章——《昆虫抗菌肽给细菌性疾病的防治带来了希望》。

文章称随着全球范围内抗生素的广泛、大量应用,抗药细菌不断出现,它可以通过多种途径对抗生素产生抗性,抗生素在不久的将来有可能成为一堆废物。

请分析抗生素对细菌抗性的产生所起的作用是( )

A.抗生素的不断使用,使细菌逐渐适应而产生抗药性

B.细菌的变异是不定向的,抗生素对细菌进行了定向选择

C.细菌的变异是定向的,抗生素对细菌进行了定向选择

D.抗生素使细菌产生了定向变异

[答案] B

[解析] 抗生素是一类广谱杀菌药物,对细菌具有杀灭作用,同时具有选择作用,抗生素没有杀灭所有的细菌,原因是细菌中有经过变异而具有对抗生素有抗性的个体,抗生素杀灭不具有抗性的个体,即对不定向变异进行了定向选择。

6.由于蟹类的捕食,某种海洋蜗牛种群中具有较厚外壳的个体的比例遂渐增加。

对这个现象的解释,正确的是( )

A.人工选择B.适者生存

C.用进废退D.定向变异

[答案] B

[解析] 蟹类的捕食是在某种海洋蜗牛种群的生存环境中进行的,两者生存斗争的过程中实现自然选择,适者生存,不适者被淘汰。

7.(2018·青岛检测)茎叶保水功能好、根系发达的植物,能在沙漠中生活,而茎叶保水功能差、根系不发达的植物,则不能在沙漠中生活,达尔文对这一现象的确切解释是( )

A.生物个体之间存在着或多或少的差异,都具有遗传和变异的特性

B.生物具有遗传和变异的特性

C.生物的变异对生物的生存都是不利的

D.适应环境的变异个体容易保存

[答案] D

[解析] 由题意知环境对茎叶的保水功能起选择作用即适者生存,不适者被淘汰。

8.1937年,有人把原产于丹麦和德国的三叶草移到瑞典栽培,这里的气候比较寒冷,最初三叶草茎叶的单位面积产量很低,但经过若干年后,产量显著提高。

人们对这一事实做出以下几点解释,其中不符合达尔文自然选择学说的是( )

A.耐寒的个体得以生存并繁衍

B.不耐寒的个体被自然淘汰

C.三叶草在生活过程中逐渐适应了新的环境

D.这是一个自然选择的过程

[答案] C

[解析] 三叶草中本来就存在耐寒性的差异,通过寒冷环境的自然选择作用,使不耐寒的个体被淘汰,耐寒的个体得以生存并繁衍,因此产量显著提高,这是一个自然选择的过程。

二、非选择题

9.用水蚤进行水温变化的实验,实验过程和现象如图所示。

请回答:

(1)在25℃条件下,多数水蚤都能正常生活,说明______________________________

________________________________________________________________________。

(2)当第一次改变实验温度时,在20℃和28℃条件下,有水蚤能够生活,说明________。

(3)当第二次改变实验温度时,在20℃和28℃条件下,水蚤个体全部死亡,说明________。

(4)如果第二次改变实验温度,还有少部分水蚤个体生存下来,再重复几次同样的实验过程,将会筛选出的水蚤个体是______________________________________________。

[答案]

(1)25℃是水蚤生活的适宜温度条件

(2)水蚤对温度具有一定的适应能力

(3)适应是相对的

(4)对20℃、25℃、28℃均能适应的水蚤个体

10.甲虫幼虫期以农作物叶为食,破坏力极强,后来使用某杀虫剂进行防治,开始使用时,对甲虫防治效果显著,但随着继续使用,甲虫表现出越来越强的抗药性。

分析说明:

(1)甲虫种群中个体抗药性的________,体现了生物的变异一般是________的;杀虫剂的使用对甲虫起了________作用。

(2)甲虫与杀虫剂之间的关系叫________。

在害虫进化过程中,属于有利变异的是________个体。

(3)下图中能反映甲虫的变化曲线的是________。

(纵坐标表示个体数目,横坐标表示抗药性由弱到强,①表示最初状态)

(4)下图是甲虫在使用杀虫剂之后的种群数量的变化曲线。

据图分析,害虫具有抗药性应在使用杀虫剂过程

________(填“前”“中”或“后”)。

(5)现代研究表明,________必将代替化学杀虫剂。

[答案]

(1)差异 不定向 选择

(2)生存斗争 具有抗药性的

(3)c (4)前 (5)生物杀虫剂