全国版高考历史总复习板块二近代世界与中国专题6资本主义世界市场形成与中国经济结构的变动学案.docx

《全国版高考历史总复习板块二近代世界与中国专题6资本主义世界市场形成与中国经济结构的变动学案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《全国版高考历史总复习板块二近代世界与中国专题6资本主义世界市场形成与中国经济结构的变动学案.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

全国版高考历史总复习板块二近代世界与中国专题6资本主义世界市场形成与中国经济结构的变动学案

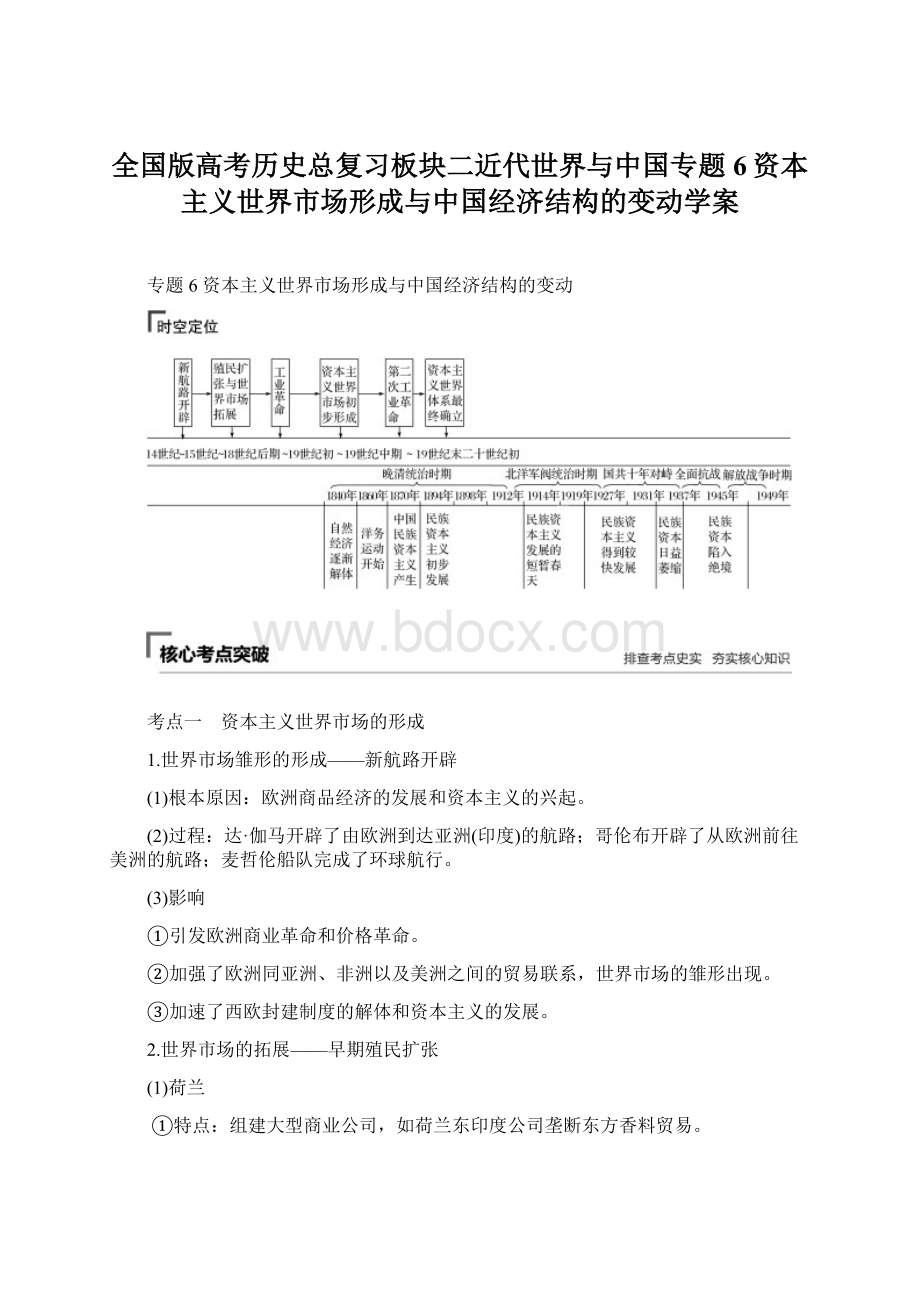

专题6资本主义世界市场形成与中国经济结构的变动

考点一 资本主义世界市场的形成

1.世界市场雏形的形成——新航路开辟

(1)根本原因:

欧洲商品经济的发展和资本主义的兴起。

(2)过程:

达·伽马开辟了由欧洲到达亚洲(印度)的航路;哥伦布开辟了从欧洲前往美洲的航路;麦哲伦船队完成了环球航行。

(3)影响

①引发欧洲商业革命和价格革命。

②加强了欧洲同亚洲、非洲以及美洲之间的贸易联系,世界市场的雏形出现。

③加速了西欧封建制度的解体和资本主义的发展。

2.世界市场的拓展——早期殖民扩张

(1)荷兰

①特点:

组建大型商业公司,如荷兰东印度公司垄断东方香料贸易。

②结果:

17世纪上半叶成为世界头号贸易强国,号称“海上马车夫”;17世纪,阿姆斯特丹成为国际金融中心。

(2)英国

①过程:

17世纪,进行商业战争,打败对手;18世纪中叶,确立海上霸主地位,成为最大的殖民帝国。

②方式:

殖民战争、海外贸易、政府鼓励海盗劫掠;以“三角贸易”形式进行黑奴贸易。

3.世界市场的初步形成——第一次工业革命

(1)首先发生在英国的原因

①政治前提:

资本主义制度在英国确立。

②资金:

殖民掠夺等资本原始积累。

③技术:

工场手工业的发展提供了技术基础。

④市场:

拥有广阔的殖民地。

(2)成就

①纺织机器:

18世纪60年代,哈格里夫斯发明珍妮纺纱机。

②动力机器:

瓦特制成改良蒸汽机。

③交通工具:

英国人史蒂芬孙制造出蒸汽机车。

(3)影响

①生产力与生产方式:

人类历史进入“蒸汽时代”;确立了工厂制。

②阶级结构:

资本主义社会逐渐形成工业资产阶级和工业无产阶级两大直接对立的阶级。

③世界市场:

世界市场初步形成,欧美列强成为机器工业生产中心,亚、非、拉地区成为原料产地和工业品销售地。

4.世界市场的最终形成——第二次工业革命

(1)条件:

科学理论的重大突破。

(2)成就

①电力的应用:

德国人西门子发明发电机,同时,电动机也被制造出来。

②新交通工具:

内燃机问世,随后汽车和飞机相继问世。

③石油化工:

提炼多种化学合成材料。

(3)影响

①生产力与生产方式:

人类历史进入“电气时代”;出现垄断组织,自由资本主义过渡到了垄断资本主义。

②世界市场:

资本主义世界市场进一步发展,并最终形成。

近代资本主义世界市场的评价

(1)奴役性:

殖民地半殖民地国家和地区成为西方资本主义国家的原料产地、商品市场和资本输出地,西方资本主义国家控制着这些国家、地区的政治和经济命脉。

(2)改造性:

殖民地半殖民地国家和地区的自然经济不断解体,旧思想、旧制度不断受到冲击,整个世界进一步资本主义化。

(3)全球化:

彻底打破了世界各地相对封闭孤立的状态,使世界形成一个有机整体,有利于世界经济文化的交流,促进了世界经济的发展。

1.(2018·全国课标文综Ⅰ卷)传统观点认为,英国成为工业革命发源地,是因为英国最早具备了技术、市场等经济条件;后来有研究者认为,其主要原因是英国建立了君主立宪制度;又有学者提出,煤铁资源丰富、易于开采等自然条件是其重要因素。

据此可知,关于工业革命首先在英国发生的认识( )

A.只能有一种正确合理的观点

B.随着研究视角拓展而趋于全面

C.缺少对欧洲其他国家的观察

D.后期学者研究比传统观点可信

答案 B

解析 B对:

材料中对英国成为工业革命发源地的认识,从强调经济条件,到后来强调制度因素,再到强调自然条件,体现了随着研究视角的不断拓展,认识逐渐趋于全面。

A错:

材料中的几种观点都有合理性。

C错:

材料中的经济条件、制度因素等都是相对于欧洲其他国家而言的。

D错:

后期学者研究与传统观点只是研究视角不同,无法判断哪一观点更可信。

2.(2018·榆林二模)16世纪中期,英国大部分的呢绒、德国的金属制品和织物、德法两国的酒、西班牙的羊毛、葡萄牙和意大利来自东方的香料以及波罗的海地区的小麦,都运到尼德兰(荷兰)的安特卫普(港口城市)成交。

这反映出( )

A.西欧国家商业繁荣

B.新航路开辟推高了欧洲的物价

C.荷兰贸易出现顺差

D.世界贸易中心移至大西洋东岸

答案 D

解析 从题干信息中可知,材料只是说这些国家的商品集中到尼德兰(荷兰)的安特卫普(港口城市),根据时间16世纪中期,可知新航路开辟后欧洲贸易中心从地中海区域转移到了大西洋沿岸,西欧国家商业繁荣不合题意,故A项错误;新航路开辟后,欧洲出现“价格革命”,但不合题意,故B项错误;材料说这些商品都运到尼德兰(荷兰)的安特卫普(港口城市)成交,没有涉及荷兰贸易出现顺差的信息,故C项错误;世界贸易中心移至大西洋东岸符合题意,故D项正确。

3.以下是斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》一书中所配的一幅图——新兴的西方世界(1763年)。

对此图分析正确的是( )

A.欧洲主导世界贸易

B.促进世界市场最终形成

C.不利于欧洲资本的原始积累

D.促使英国成为“世界工厂”

答案 A

解析 结合上图,随着新航路的开辟、殖民扩张和掠夺、世界贸易中心的转移,欧洲在世界贸易中处于主导地位,故A项正确;世界市场最终形成是在19世纪末20世纪初,故B项错误;由上图可知,新兴的西方世界随着殖民扩张和掠夺,促进了欧洲资本的原始积累,故C项错误;促使英国成为“世界工厂”的是工业革命,故D项错误。

考点二 晚清经济结构的变动

1.自然经济开始解体(19世纪中期)

(1)背景:

自给自足的自然经济占统治地位;鸦片战争拉开了列强侵华的序幕,大批洋纱开始涌入中国东南沿海的市场。

(2)内容:

个体农业与家庭手工业分离;大批农民和手工业者破产。

(3)影响:

自然经济开始解体,中国商品经济进一步发展,为中国近代民族资本主义的产生提供了条件;中国被卷入资本主义世界市场。

2.洋务运动和民族资本主义的兴起(19世纪60~90年代)

(1)洋务运动

①背景:

第二次鸦片战争以后,清政府面临内忧外患的局面;向西方学习的新思潮萌发。

②内容:

兴办军事工业、民用工业,筹划海防,创建三支海军,创办新式学堂,选派留学生。

③影响:

推动了中国早期近代化。

(2)中国民族资本主义兴起(19世纪70年代前后)

①背景:

中国自然经济逐步解体;外商企业的刺激;洋务运动的诱导。

②内容:

官僚、地主、商人开始投资创办近代企业,出现上海发昌机器厂、广东南海继昌隆缫丝厂、天津贻来牟机器磨坊等。

③影响:

中国产生了早期的资产阶级和早期的维新思想;促使自然经济进一步解体;有力地推动了中国的近代化。

3.中国民族资本主义初步发展(19世纪末)

(1)背景:

自然经济进一步解体;清政府放宽对民间设厂的限制;实业救国思潮的兴起。

(2)内容:

民间出现办厂热潮,由沿海向内地扩展。

(3)影响:

中国民族资产阶级力量壮大,开始登上政治舞台,推动了戊戌变法与辛亥革命的发生。

近代中国社会经济结构变动的特点

(1)由单一的经济形式(自然经济)变为多种经济形式并存(自然经济、外国资本主义经济、官僚资本主义经济、民族资本主义经济等)。

(2)由以手工生产为主变为多种生产方式并存,近代机器大生产方式产生。

(3)生产组织形式发生了变化,由工场发展为工厂。

(4)生产部门和流通方式发生变化;轻工业发展,重工业起步;商品流通方式多样化。

(5)官僚资产阶级、民族资产阶级、产业工人等新兴社会阶层出现。

4.(2017·全国课标文综Ⅰ卷)开平煤矿正式投产时,土煤在国内从一个通商口岸装船到另一个通商口岸卸货,须缴纳出口税和复进口税,每吨税金达1两以上,比洋煤进口税多20余倍。

李鸿章奏准开平所产之煤出口税每吨减1钱。

这一举措( )

A.增强了洋务派兴办矿业的信心

B.加强了对开平煤矿的管理

C.摆脱了列强对煤矿业的控制

D.保证了煤矿业稳健发展

答案 A

解析 李鸿章奏准清政府为开平煤矿减税,这有利于洋务企业与外国企业的竞争,从而有利于增加洋务派兴办矿业的信心,A项正确;减税并不是加强管理,故B项错误;材料中是为开平煤矿而非所有中国煤矿业减税,不足以产生C、D两项中那么大的作用和影响,故C、D两项错误。

5.有人考察了32个传统手工行业,鸦片战争后衰落的有7个,继续维持的有10个,发展并向机器工业过渡的有15个,另外还有新兴的手工行业1个。

由此说明( )

A.传统手工业是近代工业产生途径之一

B.列强侵略促使资本主义萌芽夭折

C.鸦片战争以后自然经济加快向前发展

D.政府扶持促使资本主义工业发展

答案 A

解析 材料中“发展并向机器工业过渡的有15个”表明比重约占一半,故A项正确;材料中“32个传统手工行业”,没有涉及是否是资本主义萌芽,故B项错误;自然经济不是材料中的“传统手工行业”,故C项错误;政府扶持与材料中“鸦片战争后”不符,故D项错误。

6.近代某学人在揭示民族资本主义发展困境时曾说:

“工艺不兴,制造不讲,土货销场,寥寥无几,能争利乎?

”而洋人则可以利用条约特权,“投我所好,制造百物,畅销内地”,如是则通商不如不通。

该学人( )

A.反对开辟通商口岸发展国际贸易

B.反思近代民族企业缺乏市场意识

C.批判清政府限制民间办厂的政策

D.认为条约制度束缚民族资本发展

答案 D

解析 材料该学人并不反对开辟通商口岸,故A项错误;材料“工艺不兴,制造不讲”,近代民族企业缺乏的是技术,与缺乏市场意识无关,故B项错误;材料没有反映出清政府对民间办厂的态度,故C项错误;“洋人则可以利用条约特权”,导致近代民族企业发展受到阻碍,故D项正确。

考点三 民国时期民族工业的曲折发展

1.民族资本主义出现“短暂春天”(民国初年)

(1)原因:

辛亥革命的鼓舞;反帝爱国运动的推动;实业救国思潮的影响;欧洲列强忙于一战,暂时放松了对中国的经济侵略。

(2)概况:

一战期间民族工业得到迅速发展,以面粉业和纺织业发展最快纪录;但欧洲列强在一战后卷土重来,整个中国民族工业又遭受沉重打击,很快萧条下去。

2.民族资本主义较快发展(国民政府前期)

(1)原因:

1927年,南京国民政府成立,不久开展“国民经济建设运动”,鼓励发展工业、农业和交通运输业。

(2)概况:

传统工业和新兴工业部门增加;工商业产值增长速度创历史最高;各行业出现较好的发展局面。

3.民族资本主义日益萎缩(抗日战争时期)

(1)原因:

日本在沦陷区的殖民统治;战争的破坏;官僚资本的掠夺。

(2)影响:

内迁的民族工业为抗战胜利提供了物质保障。

4.民族资本主义陷入绝境(解放战争时期)

(1)原因:

国民政府的恶性通货膨胀政策和繁重的捐税;官僚资本的压迫;美国独占中国市场。

(2)影响:

使民族资产阶级认清国民党政权的反动面目,开始与其决裂。

中国民族工业艰难发展的原因

(1)根源:

民族工业在夹缝中求生存的根本原因是中国半殖民地半封建社会的性质。

(2)外国资本主义和封建主义的压迫。

一方面外国列强利用雄厚的资金、强大的技术优势和在华特权,压制民族工业的发展;另一方面,清政府征收高昂厘金,各级官吏敲诈勒索,增加了企业的产品成本,使民族工业在竞争中处于不利的地位。

(3)民族工业自身不足,资金少、规模小、技术力量薄弱,在不同程度上不得不依赖外国资本主义或者寻求本国官府的庇护。

7.下表是1913~1920年中国国内工业品和原料价格指数表(以1913年为100),表中的数据变化反映出( )

年份

批发物价

上海粉麦价

天津布花价

汉口纱花价

工业品

农产品

绿兵

船粉

汉口货小麦

14磅粗布

西河

棉花

棉纱

棉花

1913

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

1915

131.8

100.3

120.6

120.3

108.3

79.0

1917

130.0

103.0

116.3

102.1

116.9

118.6

1919

137.7

112.5

105.3

83.9

171.0

130.8

159.2

115.4

1920

168.0

125.8

131.6

92.1

169.0

139.9

159.9

109.9

A.传统自然经济顽强抵抗着外来经济侵略

B.中国被进一步卷入到资本主义世界市场

C.西方国家暂时放松了对中国的经济侵略

D.中国近代民族工业此时得到了较快发展

答案 D

解析 根据表格信息可知,农产品(原料)的价格指数的上涨幅度要小于工业品的价格指数上涨幅度,说明国内民族工业得以迅速发展,从而使工业品的价格指数上涨,故D项正确。

8.1928年,某报刊登了啤酒公司的广告:

“国货啤酒,商标马棋,中西医士,迭经化验,众口一词,卫生妙剂,功能杀菌,开胃健脾。

”材料现象出现的主要原因是( )

A.国民经济建设运动的开展

B.法币改革的实施

C.群众性反帝爱国运动的推动

D.经济危机的影响

答案 C

解析 材料“1928年”,与1935年国民经济建设运动时间不符,故A项错误;同理,与1935年法币改革时间不符,故B项错误;根据材料“国货啤酒”,以国货作为卖点,利用了国内群众性的反帝爱国运动,故C项正确;根据材料“1928年”,与1929~1933年经济危机时间不符,故D项错误。

9.(2018·菏泽一模单科)从1937年8月到11月,上海一地共迁出民营工厂148家、机器设备12400多吨、工人2100多名。

中国著名的平民教育家晏阳初将这一时期中国工矿企业的大举内迁形象地比喻为“中国实业界的敦刻尔克”。

这说明( )

A.工业不平衡格局得到改变

B.国民政府干预经济发展

C.战争改变了民族工业布局

D.近代民族工业大量倒闭

答案 C

解析 近代中国的工业不平衡格局得到改变是在新中国建立后实行的“一五”计划后,故A项错误;材料提供的时间是1937年8月到11月,这一时间日本在进攻上海,上海民营工厂内迁的主要原因是日本的侵略,故B项错误;据材料“中国著名的平民教育家晏阳初将这一时期中国工矿企业的大举内迁形象地比喻为‘中国实业界的敦刻尔克’”可以得出战争改变了民族工业布局,故C项正确;材料说的是民营工厂的迁移,而不是近代民族工业大量倒闭,故D项错误。

考点四 近代社会生活的变迁

变迁原因

“欧风美雨”的影响;维新变法、辛亥革命的推动;先进中国人主动学习;新中国成立后党和政府的政策;经济发展是生活变迁的根本原因

变迁表现

物质生活

鸦片战争后西装传入;民国时期中山装流行;新中国成立初期服饰受政治的影响较大;鸦片战争后,西餐和西式住宅出现

社会习俗

婚俗从包办婚姻到自由恋爱,丧俗从土葬到火葬;民国时期开展剪辫、放足运动

交通工具

19世纪60年代轮船出现;19世纪末铁路运输发展;20世纪20年代民航事业起步

通讯工具

1877年有线电报传入中国;1882年电话传入中国;1906年无线电报出现;21世纪手机用户激增

大众传媒

1873年中国人开始自办报刊;20世纪20年代广播开始出现;1905年中国第一部电影《定军山》诞生;1958年中国第一家电视台诞生;1993年互联网接通

变迁启示

随近现代政治、经济和思想文化的发展而变化;中西文化激烈碰撞并逐渐融合,但始终保持民族特色;地域间发展不平衡

中国近现代社会生活变化的一般规律

(1)经历了一个由被动接受到主动向西方学习的过程。

(2)变化程度随着中国近现代社会经济、政治、思想的变化而不断加深。

(3)在不同的地域之间存在着严重的不平衡。

(4)实质是东西方文化的激烈碰撞,结果是中西文化逐渐融合,且保留了中华民族的文化特色。

(5)有利于封建因素的消弭和中国社会的向前发展。

10.(2017·全国课标文综Ⅲ卷)20世纪30年代,上海市政府组织举办集体婚礼。

仪式上,喜字纱灯引导,乐队演奏钢琴曲,新郎着蓝袍黑褂,新娘穿粉色旗袍,头披白纱,手持鲜花,婚礼场面整齐宏大,这反映了当时上海( )

A.民众实现了婚姻自主

B.中西习俗融合成为时尚

C.门当户对观念已颠覆

D.政府主导社会习俗演变

答案 B

解析 婚礼上既有中国传统的“喜字纱灯”“旗袍”等,又有西方的“钢琴曲”“白纱”,这体现了中西融合的特点,故B项正确;材料反映的是婚礼仪式,并未涉及婚姻自主、门户出身等信息,排除A、C两项;社会习俗的变迁受政治、经济、思想等多方面影响,不是由政府主导的,材料中上海市政府只是起到“引导”的作用,D项说法错误。

11.1904年,上海天足会发行了书目30多种,其中包括《张尚书(之洞)劝戒缠足章程叙》《袁宫保(世凯)劝戒缠足示》《劝戒缠足示谕》等。

对此理解正确的是( )

A.民国政府颁布废止缠足法令

B.移风易俗借助了官方的权威

C.上海率先出现社会习俗的嬗变

D.废止缠足已为社会各阶层接受

答案 B

解析 中华民国成立于1912年元旦,与题目中的1904年信息不符,故A项错误;材料中上海天足会发行的书目中包括了张之洞、袁世凯等朝廷大员的文章,说明当时废止缠足的移风易俗借助了官方的权威,故B项正确;废止缠足在19世纪末资产阶级维新派曾经加以提倡,材料不能说明上海率先出现社会习俗的嬗变,故C项错误;废止缠足在大城市得以推行,但不代表已为社会各阶层接受,在农村和边远地区传统习俗依然根深蒂固,故D项错误。

12.轮船进入中国是与近代中国不平等条约的签订、通商口岸的开放相联系的;铁路的开通是与晚清政府大量举借外债、丧失路权相始终的;近代最早的公路又是在被称为“国中之国”的租界出现的。

材料现象表明( )

A.西方控制了中国近代运输

B.外国侵略阻碍了近代交通发展

C.近代中国的交通发展缓慢

D.晚清中国交通发展丧失独立性

答案 D

解析 材料未体现西方国家控制了中国近代运输,故A项错误;材料体现在外国侵略的过程中中国近代交通得到发展,B项与题意不符,故B项错误;材料未体现近代中国交通的发展速度,故C项错误;材料体现晚清中国交通是在外国侵略的过程中发展的,说明受到了西方列强的影响,因而发展丧失其完全独立性,故D项正确。

两次工业革命对中国的影响

第一次工业革命

第二次工业革命

政治

侵略:

两次鸦片战争,中国开始沦为半殖民地半封建社会

侵略:

甲午中日战争、八国联军侵华战争,掀起瓜分中国的狂潮,中国完全沦为半殖民地半封建社会

反抗:

爱国官兵反抗、太平天国运动

反抗:

义和团运动、戊戌变法、辛亥革命

经济

自然经济开始解体,洋务运动兴起,中国民族资本主义产生

自然经济进一步解体,民族资本主义初步发展

阶级

无产阶级和民族资产阶级先后产生

无产阶级和民族资产阶级力量壮大

思想

“师夷长技”“中体西用”,学习西方停留在器物层面

“君主立宪”“民主共和”“实业救国”,学习西方发展到制度层面

社会

生活

衣、食、住、行、风俗观念的近代化

13.阅读下面材料:

材料 19世纪中国与欧洲对比

中国

欧洲

经济领域

1845年,英商约翰·柯拜在广州创办柯拜船坞。

1863年英国人赫德出任清政府海关总税务司。

1872年,李鸿章在上海创办轮船招商局,同年华侨陈启源在广东创办继昌隆缫丝厂。

1899年,张謇创办大生纱厂。

1814年,史蒂芬孙发明蒸汽机车。

1840年前后,英国完成工业革命,成为“世界工厂”。

19世纪70年代后,电力工业开始出现,电灯、电报等相继问世。

政治领域

1840年中英鸦片战争爆发;1842年《南京条约》签订。

1851年太平天国运动爆发。

1856年英法联合发动第二次鸦片战争。

1895年康有为等人发起“公车上书”。

1832年英国议会改革。

1861年俄国废除农奴制。

1871年巴黎公社成立。

1871年德意志统一。

思想文化领域

1842年《海国图志》成书。

1861年京师同文馆开办。

1894年郑观应编成《盛世危言》。

1897年严复在天津创办《国闻报》。

1823年英国浪漫主义诗人拜伦完成组诗《唐璜》。

1848年《共产党宣言》发表。

1859年达尔文发表《物种起源》,同年,英国自由主义大师约翰·密尔发表《论自由》。

——据人民版高中历史教材等资料整理

上表为19世纪中国和欧洲在政治、经济、思想文化领域发生的部分历史事件。

从表中提取两项或两项以上相互关联的历史信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。

(要求:

写明论题、史论结合,历史术语准确。

)

试答:

________________________________________________________________________

答案 示例一:

论题:

工业革命引起了中西方历史发生转折性变化。

阐述:

19世纪前期英国率先完成工业革命,法国等其他欧洲国家的工业革命继之而起。

工业革命在经济上推动西方国家社会生产力迅猛发展,工业资本主义崛起;政治上以英国议会改革和俄国农奴制改革为代表的资产阶级革命和改革运动掀起高潮,资产阶级代议制(民主政治)不断扩展;思想文化领域出现自由主义、社会主义和浪漫主义思潮,自然科学突飞猛进。

这一切预示资本主义将建立起对整个世界的统治。

另一方面,为了开展工业革命,开辟世界市场,以英国为首的欧洲国家加紧对中国进行殖民侵略,通过鸦片战争等用武力迫使中国打开国门,中国逐渐沦为半殖民地半封建国家,进而造成东方从属于西方的局面。

同时,在工业文明冲击下,中国也开始了艰难的近代化历程。

但如何实现近代化,是传统且落后的中国面对的重大课题。

总之,工业革命促进西方资本主义迅速崛起;而封建落后的中国则成为西方侵略的对象,落后于世界潮流,中西方差距逐渐拉大。

示例二:

论题:

西方列强侵略对近代中国社会带来了双重影响。

阐述:

一方面,鸦片战争等侵略战争后,列强通过签订不平等条约,使中国国门洞开,列强侵略给中国带来了巨大的民族伤害,造成政治经济主权丧失,逐渐沦为半殖民地半封建社会。

另一方面,列强侵略在客观上传播了先进的资本主义生产方式和思想观念,推动了中国的近代化。

经济上,外商企业、洋务企业、民族资本主义企业相继出现,在一定程度上推动了中国近代的工业化进程;政治上,以维新派为代表的新的阶级力量崛起,提出建立民主政治的要求并付诸实践,很大程度上冲击了旧有的封建制度和统治秩序;思想文化上,伴随西方思想涌入,向西方学习成为时代主题。

抵抗派“师夷长技以制夷”、洋务派“中体西用”和维新派维新变法的思想在中国近代掀起思想解放的潮流。

尽管如此,西方列强入侵中国的主观目的,是为了自身的殖民利益,而决不是为了传播近代文明、帮助中国成为独立富强的现代化国家。

因此,只有推翻帝国主义和封建主义,中国才能真正走上富强的道路。

总结:

列强侵略给中国带来了巨大的灾难,中国人民反帝反封建斗争推动了中国社会的转型。

考向一 主干知识迁移

命题点1 新航路开辟与第二次工业革命

以英国史学家巴勒克拉夫为代表的全球历史观的开创者,将1500年和1900年定为世界近现代史的分界点,这反映了( )

A.资本主义世界市场形成的历程

B.欧洲由兴盛走向衰落的漫长过程

C.资本主义制度产生、发展的历程

D.近代史上野蛮和文明进程的交织

答案 A

解析 根据题干和所学知识英国史学家从全球史观的角度,将1500年和1900年定为世界近现代史的分界点反映了资本主义世界市场开始形成、最终形成,故A项正确。

命题点2 民国初期和国民政府前十年民族工业的发展

读下表《中国进出口贸易商品结构表》(单位:

百分比)这表明( )

轻工业(纤维、食品等)

重工业(机器、金属等)

进口

出口

进口