化学会考总结.docx

《化学会考总结.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《化学会考总结.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

化学会考总结

高温

高温

从自然界中获取铁和铜

高温

高炉炼铁

(1)制取CO:

C+O2===CO2,CO2+C===CO

高温

高温

(2)还原(炼铁原理):

Fe2O3+3CO===2Fe+3CO2

(1)除SiO2:

CaCO3===CaO+CO2↑,CaO+SiO2===CaSiO3

炼铜:

1.高温冶炼黄铜矿→电解精制;2.湿法炼铜:

Fe+CuSO4=FeSO4+Cu;3.生物炼铜

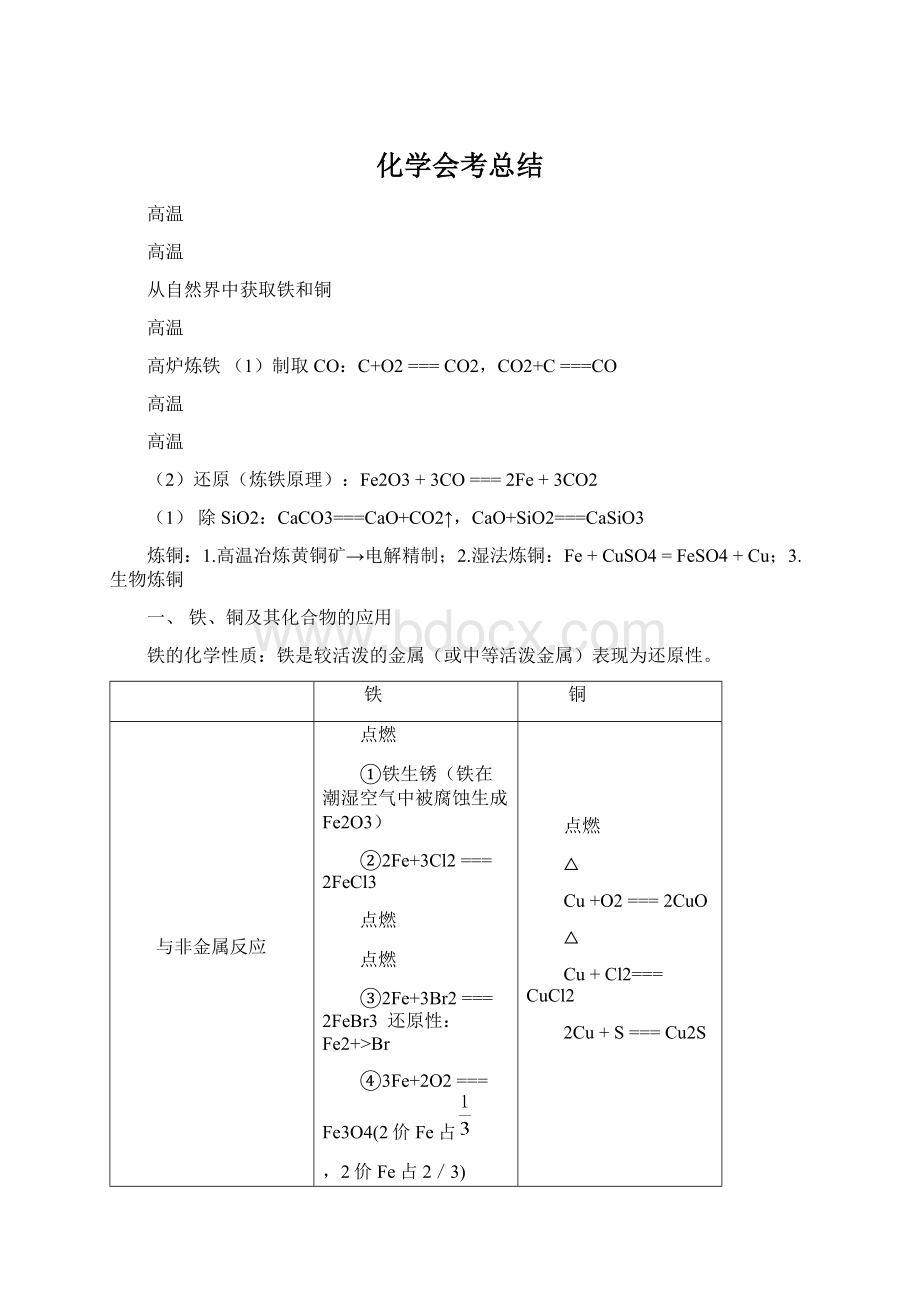

一、铁、铜及其化合物的应用

铁的化学性质:

铁是较活泼的金属(或中等活泼金属)表现为还原性。

铁

铜

与非金属反应

点燃

①铁生锈(铁在潮湿空气中被腐蚀生成Fe2O3)

②2Fe+3Cl2===2FeCl3

点燃

点燃

③2Fe+3Br2===2FeBr3还原性:

Fe2+>Br

④3Fe+2O2===Fe3O4(2价Fe占

,2价Fe占2/3)

点燃

△

Cu+O2===2CuO

△

Cu+Cl2===CuCl2

2Cu+S===Cu2S

与酸反应

①非强氧性的酸:

Fe+2H+==Fe2++H2↑

②强氧性的酸(浓H2SO4、HNO3):

a.常温下钝化(浓H2SO4、浓HNO3用铁制容器盛装)

b.一定条件下反应生成Fe(Ⅲ)

①非强氧性的酸:

不反应

②强氧性的酸(浓H2SO4、HNO3):

在一定条件下生成Cu(Ⅱ)

与盐溶液反应

(1)Fe+Cu2+==Fe2++Cu

(2)Fe+2Fe3+==3Fe2+

Cu+2Ag+=2Ag+Cu2+

Cu+2Fe3+=2Fe2++Cu2+(实验现象:

铜粉溶解,溶液颜色发生变化。

)

Fe2+与Fe3+的相互转化:

Fe3+的检验:

(黄棕色)

实验①:

向FeCl3溶液中加入几滴KSCN溶液,溶液显血红色,

Fe3++3SCN-

Fe(SCN)3

实验②:

向FeCl3溶液加入NaOH溶液,有红褐色沉淀。

Fe3++3OH-

Fe(OH)3↓

Fe2+的检验:

(浅绿色)

实验①:

向FeCl2溶液加入NaOH溶液。

Fe2++2OH-

Fe(OH)2↓(白色/浅绿色)4Fe(OH)2+O2+2H2O

4Fe(OH)3(红褐色)

实验②:

加入KSCN溶液,无现象,再加入适量氯水,溶液显血红色

硅酸盐矿物、硅酸盐产品(传统材料)和信息材料的介绍

1.硅在自然界的存在:

地壳中含量仅次于氧,居第二位。

(约占地壳质量的四分之一);无游离态,化合态主要存在形式是硅酸盐和二氧化硅,

2.硅酸盐的结构:

(1)硅酸盐的结构复杂,常用氧化物的形式表示比较方便。

硅酸盐结构稳定,在自然界中稳定存在。

(2)氧化物形式书写的规律:

①各元素写成相应的氧化物,元素的价态保持不变。

②顺序按先金属后非金属,金属元素中按金属活动顺序表依次排列,中间用“•”间隔。

③注意改写后应与原来化学式中的原子个数比不变。

3.Na2SiO3的性质:

Na2SiO3易溶于水,水溶液俗称“水玻璃”,是建筑行业的黏合剂,也用于木材的防腐和防火。

化学性质主要表现如下:

(1)水溶液呈碱性(用PH试纸测),通CO2有白色沉淀:

Na2SiO3+CO2+H2O==Na2CO3+H2SiO3↓(白色胶状沉淀),离子方程式:

SiO32-+CO2+H2O==CO32-+H2SiO3↓。

硅酸受热分解:

H2SiO3

H2O+SiO2,

原硅酸和硅酸都是难溶于水的弱酸,酸性:

H2CO3强于H4SiO4或H2SiO3。

(2)硅酸钠溶液中滴加稀盐酸有白色沉淀:

Na2SiO3+2HCl==2NaCl+H2SiO3↓,离子方程式:

SiO32-+2H+==H2SiO3↓.

(3)硅酸和氢氧化钠反应:

H2SiO3+2NaOH==Na2SiO3+2H2O.

离子方程式:

H2SiO3+2OH-==SiO32-+2H2O。

4.硅酸盐产品(传统材料)

主要原料

产品主要成分

普通玻璃

石英、纯碱、石灰石

Na2SiO3、CaSiO3、SiO2(物质的量比为1:

1:

4)

普通水泥

黏土、石灰石、少量石膏

2CaO·SiO2、3CaO·SiO2、3CaO·Al2O3

陶瓷

黏土、石英沙

成分复杂主要是硅酸盐

制玻璃的主要反应:

SiO2+Na2CO3

Na2SiO3+CO2↑

SiO2+CaCO3

CaSiO3+CO2↑.

硅单质

1.性质:

(1)物理性质:

晶体硅是灰黑色有金属光泽,硬而脆的固体;导电性介于导体和绝缘体之间,是良好的半导体材料,熔沸点高,硬度大,难溶于溶剂。

(2)化学性质:

①常温只与单质氟、氢氟酸和强碱溶液反应。

性质稳定。

Si+2F2==SiF4(气态),Si+4HF==SiF4+2H2,

Si+2NaOH+H2O==Na2SiO3+2H2↑

②高温下Si+O2

SiO2Si+2H2

SiH4Si+2Cl2

SiCl4

3.硅的用途:

(1)用于制造硅芯片、集成电路、晶体管、硅整流器等半导体器件;

(2)制造太阳能;(3)制造合金,如含硅4%(质量分数)的钢导磁性好制造变压器的铁芯;含硅15%(质量分数)的钢有良好的耐酸性等。

4.工业生产硅:

制粗硅:

SiO2+2C

Si+2CO↑

制纯硅:

Si+2Cl2

SiCl4(液态)

SiCl4+2H2

Si+4HCl

二氧化硅的结构和性质:

1.SiO2在自然界中有较纯的水晶、含有少量杂质的石英和普遍存在的沙。

自然界的二氧化硅又称硅石。

2.SiO2物理性质:

硬度大,熔点高,难溶于溶剂(水)的固体。

3.SiO2化学性质:

常温下,性质稳定,只与单质氟、氢氟酸和强碱溶液反应。

SiO2+4HF==SiF4+2H2O(雕刻玻璃的反应——实验室氢氟酸应保存在塑料瓶中)

SiO2+2NaOH==Na2SiO3+H2O(实验室装碱试剂瓶不能用玻璃塞的原因).

加热高温:

SiO2+2C

Si+2CO,SiO2+Na2CO3

Na2SiO3+CO2↑

SiO2+CaCO3

CaSiO3+CO2↑,SiO2+CaO

CaSiO3.

4.SiO2的用途:

制石英玻璃,是光导纤维的主要原料;制钟表部件;可制耐磨材料;用于玻璃的生产;在光学仪器、电子工业等方面广泛应用。

硫酸型酸雨的成因和防治:

1.含硫燃料(化石燃料)的大量燃烧

涉及到的反应有:

①2SO2+O22SO3SO3+H2O=H2SO4

②SO2+H2O

H2SO32H2SO3+O2=2H2SO4

2.防治措施:

①从根本上防治酸雨—开发、使用能代替化石燃料的绿色能源(氢能、核能、太阳能)

②对含硫燃料进行脱硫处理(如煤的液化和煤的气化)

③提高环保意识,加强国际合作

SO2的性质及其应用

1.物理性质:

无色、有刺激性气味、有毒的气体,易溶于水

*大气污染物通常包括:

SO2、CO、氮的氧化物、烃、固体颗粒物(飘尘)等

2.SO2的化学性质及其应用

⑴SO2是酸性氧化物

SO2+H2O

H2SO3

SO2+Ca(OH)2=CaSO3↓+H2O;CaSO3+SO2+H2O=Ca(HSO3)2

SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O(实验室用NaOH溶液来吸收SO2尾气)

SO2(少量)+2NaHCO3=Na2SO3+CO2+H2O(常用饱和NaHCO3除去CO2中的SO2)

*减少燃煤过程中SO2的排放(钙基固硫法)

钙基固硫CaCO3CaO+CO2↑;CaO+SO2=CaSO3

SO2+Ca(OH)2=CaSO3+H2O2CaSO3+O2=2CaSO4

氨水脱硫:

SO2+2NH3=(NH4)2SO32(NH4)2SO3+O2=2(NH4)2SO4

⑵SO2具有漂白性:

常用于实验室对SO2气体的检验

漂白原理类型

①吸附型:

活性炭漂白——活性炭吸附色素(包括胶体)

②强氧化型:

HClO、O3、H2、Na2O2等强氧化剂漂白——将有色物质氧化,不可逆

③化合型:

SO2漂白——与有色物质化合,可逆

⑶SO2具有还原性

2SO2+O22SO3

SO2+X2+2H2O=2HX+H2SO4

接触法制硫酸

流程设备反应

生成二氧化硫沸腾炉S+O2SO2或4FeS2+11O22Fe2O3+8SO2

SO2接触氧化接触室2SO2+O22SO3

SO3的吸收吸收塔SO3+H2O=H2SO4

*为了防止形成酸雾,提高SO3的吸收率,常用浓硫酸来吸收SO3得到发烟硫酸

硫酸的性质及其应用

1.硫酸的酸性:

硫酸是二元强酸H2SO4=2H++SO42-(具有酸的5点通性)

如:

Fe2O3+3H2SO4=Fe2(SO4)3+3H2O硫酸用于酸洗除锈

2.浓硫酸的吸水性:

浓硫酸具有吸水性,通常可用作干燥剂(不可干燥碱性和还原性气体)

3.浓硫酸的脱水性:

浓硫酸将H、O按照2∶1的比例从物质中夺取出来,浓硫酸用作许多有机反应的脱水剂和催化剂。

4.浓硫酸的强氧化性:

Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O

浓硫酸可以将许多金属氧化:

金属+浓硫酸→硫酸盐+SO2↑+H2O

浓硫酸的氧化性比稀硫酸强:

浓硫酸的强氧化性由+6价的S引起,而稀硫酸的氧化性由H+引起(只能氧化金属活动顺序表中H前面的金属)。

C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O

硫及其化合物的相互转化

1.不同价态的硫的化合物

-2价:

H2S、Na2S、FeS;+4价:

SO2、H2SO3、Na2SO3

+6价:

SO3、H2SO4、Na2SO4、BaSO4、CaSO4、FeSO4

2.通过氧化还原反应实现含不同价态硫元素的物质之间的转化

-20+4+6

SSSS

SO42-离子的检验:

SO42-+Ba2+=BaSO4↓

取少量待测液无明显现象产生白色沉淀

氮氧化物的产生及转化

放电

途径一:

雷雨发庄稼

N2+O2===2NO

2NO+O2===2NO2

3NO2+H2O===2HNO3+NO

高温高压

途径二:

生物固氮

催化剂

途径三:

合成氨N2+3H2=======2NH3

氮氧化物的性质:

NO;无色无味的有毒气体(中毒原理与CO相同),密度略小于空气,微溶于水

2NO+O2===2NO2

NO2:

红棕色的具有刺激性气味的有毒气体,密度比空气大,能溶于水

3NO2+H2O===2HNO3+NO

4NO+3O2+2H2O=4HNO34NO2+O2+2H2O=4HNO3

高温高压

氮肥的生产和使用

催化剂

1.工业上合成氨N2+3H2=======2NH3

2.实验室制取氨气

①2NH4Cl+Ca(OH)2====CaCl2+2NH3↑+2H2O

②加热浓氨水

③浓氨水和碱石灰

3.氨气的性质

:

氨气易溶于水,溶于水显碱性,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。

氨水易挥发,不易运输,但成本低。

氨水应在阴凉处保存。

雨天、烈日下不宜施用氨态氮肥。

喷泉实验:

(1).实验装置的工作原理?

(2).溶液变红色原因?

(3).喷泉发生应具备什么条件?

催化剂

△

与酸的反应NH3+HCl===NH4Cl(产生白烟)2NH3+H2SO4===(NH4)2SO4

催化氧化:

4NH3+5O2=======4NO+6H2O(制备硝酸)

▲

盐:

固态,易分解,易溶于水,与碱反应,产生

而挥发。

比

易于保存和运输,但成本更高。

Cl-

不被植物吸收,在土壤中积累,影响植物生长。

不能在碱性土壤中使用,不能雨天使用。

NH4Cl===NH3↑+HCl↑(加热分解NH4Cl晶体)

硝酸的性质

1.物理性质:

无色,具有挥发性的液体

2.化学性质:

光

(1)不稳定性

见光或加热会分解释放出

气体

4HNO3==4NO2↑+O2↑+2H2O

(2)强氧化性

是一种强氧化性的酸,绝大多数金属及许多非金属单质能与硝酸反应.。

▲

浓

:

C+4HNO3==CO2↑+4NO2↑+2H2O一般生成

气体。

稀

:

一般生成

气体。

硝酸的制备:

设备反应原理

催化剂

△

转化器4NH3+5O2=======4NO+6H2O

热交换器2NO+O2===2NO2

吸收塔3NO2+H2O===2HNO3+NO

苏教版化学必修2专题知识点

一、元素周期表

★熟记等式:

原子序数=核电荷数=质子数=核外电子数

1、元素周期表的编排原则:

①按照原子序数递增的顺序从左到右排列;

②将电子层数相同的元素排成一个横行——周期;

③把最外层电子数相同的元素按电子层数递增的顺序从上到下排成纵行——族

2、如何精确表示元素在周期表中的位置:

周期序数=电子层数;主族序数=最外层电子数

口诀:

三短三长一不全;七主七副零八族

熟记:

三个短周期,第一和第七主族和零族的元素符号和名称

3、元素金属性和非金属性判断依据:

①元素金属性强弱的判断依据:

单质跟水或酸起反应置换出氢的难易;

元素最高价氧化物的水化物——氢氧化物的碱性强弱;置换反应。

②元素非金属性强弱的判断依据:

单质与氢气生成气态氢化物的难易及气态氢化物的稳定性;

最高价氧化物对应的水化物的酸性强弱;置换反应。

4、核素:

具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原子。

①质量数==质子数+中子数:

A==Z+N

②同位素:

质子数相同而中子数不同的同一元素的不同原子,互称同位素。

(同一元素的各种同位素物理性质不同,化学性质相同)

二、元素周期律

1、影响原子半径大小的因素:

①电子层数:

电子层数越多,原子半径越大(最主要因素)

②核电荷数:

核电荷数增多,吸引力增大,使原子半径有减小的趋向(次要因素)

③核外电子数:

电子数增多,增加了相互排斥,使原子半径有增大的倾向

2、元素的化合价与最外层电子数的关系:

最高正价等于最外层电子数(氟氧元素无正价)

负化合价数=8—最外层电子数(金属元素无负化合价)

3、同主族、同周期元素的结构、性质递变规律:

同主族:

从上到下,随电子层数的递增,原子半径增大,核对外层电子吸引能力减弱,失电子能力增强,还原性(金属性)逐渐增强,其离子的氧化性减弱。

同周期:

左→右,核电荷数——→逐渐增多,最外层电子数——→逐渐增多

原子半径——→逐渐减小,得电子能力——→逐渐增强,失电子能力——→逐渐减弱

氧化性——→逐渐增强,还原性——→逐渐减弱,气态氢化物稳定性——→逐渐增强

最高价氧化物对应水化物酸性——→逐渐增强,碱性——→逐渐减弱

三、化学键

含有离子键的化合物就是离子化合物;只含有共价键的化合物才是共价化合物。

NaOH中含极性共价键与离子键,NH4Cl中含极性共价键与离子键,Na2O2中含非极性共价键与离子键,H2O2中含极性和非极性共价键

一、化学能与热能

1、在任何的化学反应中总伴有能量的变化。

原因:

当物质发生化学反应时,断开反应物中的化学键要吸收能量,而形成生成物中的化学键要放出能量。

化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要原因。

一个确定的化学反应在发生过程中是吸收能量还是放出能量,决定于反应物的总能量与生成物的总能量的相对大小。

E反应物总能量>E生成物总能量,为放热反应。

E反应物总能量<E生成物总能量,为吸热反应。

2、常见的放热反应和吸热反应

常见的放热反应:

①所有的燃烧与缓慢氧化。

②酸碱中和反应。

③金属与酸、水反应制氢气。

④大多数化合反应(特殊:

C+CO22CO是吸热反应)。

常见的吸热反应:

①以C、H2、CO为还原剂的氧化还原反应如:

C(s)+H2O(g)=CO(g)+H2(g)。

②铵盐和碱的反应如Ba(OH)2•8H2O+NH4Cl=BaCl2+2NH3↑+10H2O

③大多数分解反应如KClO3、KMnO4、CaCO3的分解等。

[练习]1、下列反应中,即属于氧化还原反应同时又是吸热反应的是(B)

A.Ba(OH)2.8H2O与NH4Cl反应B.灼热的炭与CO2反应

C.铝与稀盐酸D.H2与O2的燃烧反应

2、已知反应X+Y=M+N为放热反应,对该反应的下列说法中正确的是(C)

A.X的能量一定高于MB.Y的能量一定高于N

C.X和Y的总能量一定高于M和N的总能量

D.因该反应为放热反应,故不必加热就可发生

二、化学能与电能

1、化学能转化为电能的方式:

电能(电力)火电(火力发电)

化学能→热能→机械能→电能缺点:

环境污染、低效

原电池将化学能直接转化为电能优点:

清洁、高效

2、原电池原理

(1)概念:

把化学能直接转化为电能的装置叫做原电池。

(2)原电池的工作原理:

通过氧化还原反应(有电子的转移)把化学能转变为电能。

(3)构成原电池的条件:

(1)有活泼性不同的两个电极;

(2)电解质溶液(3)闭合回路(4)自发的氧化还原反应

(4)电极名称及发生的反应:

负极:

较活泼的金属作负极,负极发生氧化反应,

电极反应式:

较活泼金属-ne-=金属阳离子

负极现象:

负极溶解,负极质量减少。

正极:

较不活泼的金属或石墨作正极,正极发生还原反应,

电极反应式:

溶液中阳离子+ne-=单质

正极的现象:

一般有气体放出或正极质量增加。

(5)原电池正负极的判断方法:

①依据原电池两极的材料:

较活泼的金属作负极(K、Ca、Na太活泼,不能作电极);

较不活泼金属或可导电非金属(石墨)、氧化物(MnO2)等作正极。

②根据电流方向或电子流向:

(外电路)的电流由正极流向负极;电子则由负极经外电路流向原电池的正极。

③根据内电路离子的迁移方向:

阳离子流向原电池正极,阴离子流向原电池负极。

④根据原电池中的反应类型:

负极:

失电子,发生氧化反应,现象通常是电极本身消耗,质量减小。

正极:

得电子,发生还原反应,现象是常伴随金属的析出或H2的放出。

(6)原电池电极反应的书写方法:

(i)原电池反应所依托的化学反应原理是氧化还原反应,负极反应是氧化反应,正极反应是还原反应。

因此书写电极反应的方法归纳如下:

①写出总反应方程式。

②把总反应根据电子得失情况,分成氧化反应、还原反应。

③氧化反应在负极发生,还原反应在正极发生,反应物和生成物对号入座,注意酸碱介质和水等参与反应。

(ii)原电池的总反应式一般把正极和负极反应式相加而得。

(7)原电池的应用:

①加快化学反应速率,如粗锌制氢气速率比纯锌制氢气快。

②比较金属活动性强弱。

③设计原电池。

④金属的防腐。

三、化学反应的速率和限度

1、化学反应的速率

(1)概念:

化学反应速率通常用单位时间内反应物浓度的减少量或生成物浓度的增加量(均取正值)来表示。

计算公式:

v(B)==

①单位:

mol/(L•s)或mol/(L•min)

②B为溶液或气体,若B为固体或纯液体不计算速率。

③重要规律:

速率比=方程式系数比

(2)影响化学反应速率的因素:

内因:

由参加反应的物质的结构和性质决定的(主要因素)。

外因:

①温度:

升高温度,增大速率

②催化剂:

一般加快反应速率(正催化剂)

③浓度:

增加C反应物的浓度,增大速率(溶液或气体才有浓度可言)

④压强:

增大压强,增大速率(适用于有气体参加的反应)

⑤其它因素:

如光(射线)、固体的表面积(颗粒大小)、反应物的状态(溶剂)、原电池等也会改变化学反应速率。

2、化学反应的限度——化学平衡

(1)化学平衡状态的特征:

逆、动、等、定、变。

①逆:

化学平衡研究的对象是可逆反应。

②动:

动态平衡,达到平衡状态时,正逆反应仍在不断进行。

③等:

达到平衡状态时,正方应速率和逆反应速率相等,但不等于0。

即v正=v逆≠0。

④定:

达到平衡状态时,各组分的浓度保持不变,各组成成分的含量保持一定。

⑤变:

当条件变化时,原平衡被破坏,在新的条件下会重新建立新的平衡。

(3)判断化学平衡状态的标志:

①VA(正方向)=VA(逆方向)或nA(消耗)=nA(生成)(不同方向同一物质比较)

②各组分浓度保持不变或百分含量不变

③借助颜色不变判断(有一种物质是有颜色的)

④总物质的量或总体积或总压强或平均相对分子质量不变(前提:

反应前后气体的总物质的量不相等的反应适用,即如对于反应xA+yBzC,x+y≠z)

[练习]1、用铁片与稀硫酸反应制取氢气时,下列措施不能使反应速率加快的是(A)

A.不用稀硫酸,改用98%浓硫酸B.加热

C.滴加少量CuSO4溶液D.不用铁片,改用铁粉

2、下列四种X溶液,均能跟盐酸反应,其中反应最快的是(C)

A.10℃20mL3mol/L的X溶液B.20℃30mL2molL的X溶液

C.20℃10mL4mol/L的X溶液D.10℃10mL2mol/L的X溶液

3、对于可逆反应2SO2+O22SO3,在混合气体中充入一定量的18O2,足够长的时间后,18O原子(D)

A.只存在于O2中B.只存在于O2和SO3中

C.只存在于O2和SO2中D.存在于O2、SO2和SO3中

4、对化学反应限度的叙述,错误的是(D)

A.任何可逆反应都有一定的限度B.化学反应达到限度时,正逆反应速率相等

C.化学反应的限度与时间的长短无关D.化学反应的限度是不可改变的

5、在一定温度下,可逆反应A(气)+3B(气)2C(气)达到平衡的标志是(A)

A.C生成的速率与C分解的速率相等B.A、B、C的浓度相等

C.A、B、C的分子数比为1:

3:

2D.单位时间生成nmolA,同时生成3nmolB

一、有机物的概念

1、定义:

含有碳元素的化合物为有机物(碳的氧化物、碳酸、碳酸盐、碳的金属化合物等除外)

2、特性:

①种类多②大多难溶于水,易溶于有机溶剂③易分解,易燃烧④熔点低,难导电、大多是非电解质⑤反应慢,有副反应(故反应方程式中用“→”代替“=”)

二、甲烷

烃—碳氢化合物:

仅有碳和氢两种元素组成(甲烷是分子组成最简单的烃)

1、物理性质:

无色、无味的气体,极难溶于水,密度小于空气,俗名:

沼气、坑气

2、分子结构:

CH4:

以碳原子为中心,四个氢原子为顶点的正四面体(键角:

109度28分)

3、化学性质:

①氧化反应:

(产物气体如何检验?

)

甲烷与KMnO4不发生反应,所以不能使紫色KMnO4溶液褪色

②取代反应:

(三氯甲烷又叫氯仿,四氯甲烷又叫四氯化碳,二氯甲烷只有一种结构,说明甲烷是正四面体结构)

4、同系物:

结构相似,在