人教版历史七年级下册第一单元教案.docx

《人教版历史七年级下册第一单元教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版历史七年级下册第一单元教案.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

人教版历史七年级下册第一单元教案

人教版历史七年级下册第一单元教案

隋唐时期:

繁荣与开放的时代

第1课 隋朝的统一与灭亡

1 教学分析

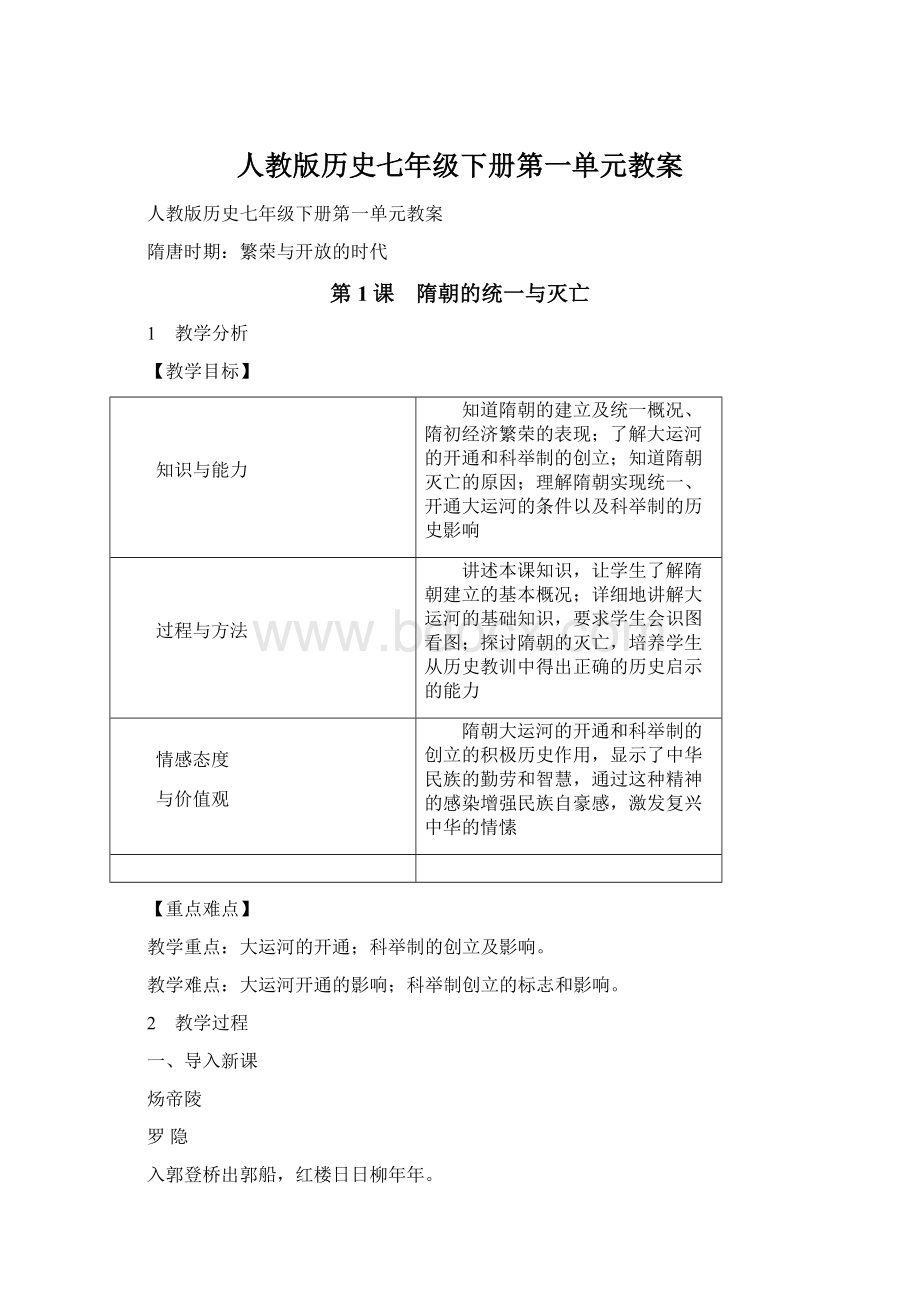

【教学目标】

知识与能力

知道隋朝的建立及统一概况、隋初经济繁荣的表现;了解大运河的开通和科举制的创立;知道隋朝灭亡的原因;理解隋朝实现统一、开通大运河的条件以及科举制的历史影响

过程与方法

讲述本课知识,让学生了解隋朝建立的基本概况;详细地讲解大运河的基础知识,要求学生会识图看图;探讨隋朝的灭亡,培养学生从历史教训中得出正确的历史启示的能力

情感态度

与价值观

隋朝大运河的开通和科举制的创立的积极历史作用,显示了中华民族的勤劳和智慧,通过这种精神的感染增强民族自豪感,激发复兴中华的情愫

【重点难点】

教学重点:

大运河的开通;科举制的创立及影响。

教学难点:

大运河开通的影响;科举制创立的标志和影响。

2 教学过程

一、导入新课

炀帝陵

罗隐

入郭登桥出郭船,红楼日日柳年年。

君王忍把平陈业,只换雷塘数亩田。

炀帝陵

当年在城池般的豪华龙舟上进进出出,沉迷于红楼温柔,日复一日,年复一年。

隋炀帝居然忍心把先王夺取的江山大业,只换取了几亩埋葬尸身的雷塘荒田。

正所谓天下大势,分久必合,合久必分矣,但隋炀帝居然在数十年间便把先帝创下的基业消耗殆尽,繁荣却又短暂的大隋王朝在这几十年间究竟经历了哪些事情呢?

二、新课讲授

目标导学一:

隋朝的建立和统一

1.学生阅读教材“隋的统一”一目,找出隋朝建立的时间,开国皇帝的姓名,都城的位置,了解隋朝统一全国的时间,统一的标志及统一的意义。

2.学生自主学习,小组交流,教师巡视,最后再次强调并归纳学生的回答。

3.教师讲述:

隋朝建立后,国家统一,社会相对安定,那在此基础上隋朝的国力发展如何呢?

4.图文展示

含嘉仓,一个在文献里被屡屡提到,却给墨甚少的名字,直到20世纪70年代,含嘉仓才在洛阳市老城区北部被发掘。

据统计,含嘉仓内已勘探出粮窖287座,其中160号仓窖保存有约50万斤炭化谷物。

50万斤粮食在当时的生产条件和生活水平下,约合近千农民一年辛勤劳动的果实、数千农民一年的口粮,可见含嘉仓规模之大,储粮之丰富。

含嘉仓160号窖内炭化的粮食

5.请同学们回答:

隋朝的经济为何如此繁荣?

6.学生阅读教材,自主学习与交流,教师总结归纳。

提示:

(1)发展经济;

(2)编订户籍;(3)统一南北币制和度量衡制度;(4)加强中央集权,提高行政效率。

7.教师设疑:

这些措施的实施给隋朝带来怎样的结果?

师生共同总结:

隋朝实施这些措施,促进了社会经济迅速恢复和发展,人口数量和垦田面积大幅度增长,隋朝成为一个疆域辽阔、国力强盛的王朝。

目标导学二:

大运河的开通

1.请同学们结合材料与教材“开通大运河”一目,指出隋炀帝开凿大运河的目的是什么。

从公元604年11月发诏,第二年2月正式启动……“开凿大运河”……旨在加强南北的经济文化联系。

——袁刚《君王的比较和隋炀帝的事功与暴政》

2.反馈指导:

为加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,605年,隋炀帝一声令下,仅用了六年的时间,大运河就开通了。

3.PPT呈现“大运河图”,学生根据教材完成填空,并勾画出大运河简单示意图。

4.反馈指导:

学生自主填空、画示意图,教师展示部分同学的成果,进行点评。

5.教师讲述:

大运河全长2700多千米,三点四段五河流,即以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭;自北向南依次为永济渠、通济渠、邗沟和江南河四段;连接了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系。

6.教师设疑:

有人说大运河“功在千秋,罪在当时”,你觉得这种说法有道理吗?

7.学生小组内交流,自由发言。

师生共同总结:

从地图上看,中国江河大都是东西走向,造成南北交通不便,大运河的开通沟通南北,加强了南北的政治、经济和文化交流,为祖国的长远发展立下汗马功劳。

古人语“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉”“天下转漕,仰此一渠”所以说大运河“功在千秋”。

不过,隋朝为开通大运河征发了几百万人,占当时全国人口的将近十分之一,男丁不够,妇女也被征调去。

百姓对此不满,隋炀帝便用高压手段镇压,规定凡是反抗者,不管罪行轻重,一律处斩,且无须上报。

古人语:

“千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。

”所以说大运河“罪在当时”。

(提示总结,评价历史事件必须“一分为二、全面客观”。

)

过渡:

俗话说,打江山难,守江山更难。

隋朝取得如此大的发展,是因隋文帝“治国有方”,有一批优秀人才为国“出谋划策”,那“优秀人才”如何选拔呢?

目标导学三:

科举制的创立

1.同学们看提示,猜古代的一种选官制度。

提示一:

金榜题名;提示二:

名落孙山;提示三:

十年寒窗;提示四:

连中三元;提示五:

一举成名。

提示:

科举制。

2.材料展示

隋王朝废除了九品中正制,取消了官吏任用门第限制。

开皇七年(587年),隋文帝命诸州每年送三人到中央参加秀才、明经两科考试,正式设立了每年举行的常贡之科。

隋炀帝时又添设了进士科。

——翦伯赞《中国史纲要》

3.依据材料并结合教材思考问题。

九品中正制选官的标准是什么?

科举制的选官标准又是什么?

提示:

选官制度

选官依据

用官方法

影响

九品中正制

门第高低

按门第高

低授官

权贵垄断

官吏选拔权

科举制

学识高低

按才学高

低授官

扩大了官吏

选拔范围

4.教师设疑:

这种新的选拔官员的制度——科举取士最受哪些人欢迎?

有什么积极作用?

5.学生结合史料与教材知识,小组交流,回答问题。

提示:

与此前的用人制度相比较,科举制结束了魏晋以来凭家世高低取士任官的制度,它所体现的在考试面前人人平等的原则,一定程度上扼制了世族官僚在人才荐举和考察时的营私舞弊行为,士人经由考试而入仕,为庶族知识分子开辟了广阔的入仕道路。

科举制间接扩大了教育范围,打破了豪门贵族垄断教育的状况,刺激了官学和私学的发展,促进了学校数量的增加,也扩大了学习的内容,除“四书”“五经”外,有诗赋杂文,也有经史典籍,还有策论。

师生共同总结:

科举制的创立,最受门第不高的读书人欢迎。

这是中国选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官吏选拔的范围,使门第不高而有才学的人可以参政,有利于巩固统治,同时也推动了教育的发展。

此后科举制不断完善,成为历朝选拔官吏的主要制度,持续了约1300年。

目标导学四:

隋朝的灭亡

1.学生阅读教材“隋朝的灭亡”一目,回答隋朝速亡的主要原因是什么。

主要体现在哪些方面?

2.反馈指导:

学生自主学习,在教材上适当标注,归纳回答。

提示:

隋朝速亡的主要原因是隋炀帝的残暴统治,滥用民力。

他每年都征发大量的劳动力,去营建东都洛阳,开凿大运河,修筑长城和驰道;多次巡游,耗费了大量的人力和财力;三次征辽东,兵役劳役繁重,破坏了生产。

人民忍无可忍,发动起义。

618年,隋炀帝在江都被叛军杀害,身死国灭。

教师小结:

隋炀帝因实行“暴政”,成为历史上有名的暴君,但是,我们要全面地看待这些历史事件,客观评价隋炀帝。

3.材料展示

征吐谷,讨高丽,用兵力既劳民力,固才冠诸王,然祸及百姓。

若雄才兼安宇内,后世论名,可与汉武齐功;建东都,修运河,享独乐不与众乐,虽罪在当代,但利延千秋。

如恩泽能至斯民,今朝评绩,当和禹王同辉。

4.结合材料与所学知识,你如何客观看待隋炀帝?

5.反馈指导:

隋炀帝虽说是公认的暴君,可他通音律,善诗赋,治军旅,绝非一般昏君可比,而且他开运河,修驰道,建东都也都有一定的积极意义,如运河就“功在千秋”,而且他还创立进士科,使科举制正式确立,影响深远。

所以我们在看待历史事件、历史人物时一定要全面客观公正。

教师小结:

隋朝,因隋文帝而勃兴,因隋炀帝而速亡,为后人留下了宝贵的“遗产”。

三、课堂总结

“隋朝就像流星一样,瞬间摧残,瞬间毁灭,勃兴速亡,魅力十足!

”历时37年,二世而亡。

隋朝的短暂历史让我们知道一个道理:

民众是国家的根本,治国必须考虑社会的承受能力,文武之道,有张有弛。

只有人民丰衣足食,生活安定,国家才能强大,社会才能和谐发展。

3 板书设计

4 教学反思

通过课堂归纳总结,从隋朝的兴亡中得出作为统治者应该如何施政和做人的教训;引导学生了解科举制的创立过程,体会科举制的积极影响与消极影响,体会科举制对古代、对今天的现实意义,对中国、对世界产生的深远影响,引导学生认识到不管是古代的科举制,还是今天的高考、公务员考试等,都是为了更好地选拔人才,引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。

第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

1 教学分析

【教学目标】

知识与能力

知道唐太宗和“贞观之治”、女皇武则天、唐玄宗治国的主要策略及“开元盛世”;结合史实,评价武则天

过程与方法

利用表格归纳唐太宗、武则天、唐玄宗治国的具体措施,比较三者治国方略的相似之处

情感态度

与价值观

在评价历史人物的过程中,体会杰出人物对历史发展所起的推动作用和历史人物活动的丰富性

【重点难点】

教学重点:

“贞观之治”与“开元盛世”局面形成的原因。

教学难点:

“贞观之治”与“开元盛世”局面形成的原因;评价唐太宗、武则天和唐玄宗。

2 教学过程

一、导入新课

(多媒体播放《武媚娘传奇》主题曲——无字碑)

一生飘泊摆渡临岸却孤独

问天地向谁倾诉

千载历史我回顾

恩怨情仇怎堪数

帝王家终究是不归路

玄武兵变沧桑马蹄声声乱

……

无字碑,为武则天所立。

位于陕西省咸阳市区西北方五十公里处的乾陵。

完整巨石,通高7.53米,宽2.1米,厚1.649米,重达百吨。

对于武则天为什么在自己的墓碑上一字不镌,众说纷纭,莫衷一是。

今天就让我们一起走进唐朝,了解这段历史。

二、新课讲授

目标导学一:

唐朝的建立和“贞观之治”出现的原因

1.学生阅读教材“唐朝的建立与‘贞观之治’”一目,说出唐朝建立的时间,开国皇帝是谁,都城在什么地方。

2.学生自主学习,小组交流,教师巡视,最后再次强调并归纳学生的回答。

3.课前指导学生查阅相关史料,了解“玄武门之变”的故事,并在课上分享交流。

“玄武门之变”是唐高祖武德九年六月初四(公元626年7月2日)由当时的天策上将、唐高祖李渊的次子秦王李世民,在唐王朝的首都长安城(今陕西省西安市)大内皇宫的北宫门——玄武门附近发动的一次流血政变。

最终李世民设计在玄武门杀死了自己的长兄皇太子李建成和三弟齐王李元吉,据传李世民逼迫其父唐高祖李渊立自己为新任皇太子,并继承皇帝位,是为唐太宗,年号“贞观”。

4.材料展示

唐贞观十七年(公元643年),直言敢谏的魏征病死了。

唐太宗很难过,他流着眼泪说:

“夫以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。

魏征没,朕亡一镜矣!

”

5.教师讲述:

唐太宗说这段话既是用来提醒自己与当朝为政的官员,也是为了警示后人。

唐太宗时刻提醒自己以古为镜、以人为镜,开创了唐朝的盛世局面。

那么,他是怎样以古为镜、以人为镜的呢?

6.指导学生阅读教材,分析归纳有关唐太宗的治国策略的基本史实。

(比较学习“贞观之治”“贞观遗风”与“开元盛世”)

唐太宗

武则天

唐玄宗

政治

完善三省六部制;减省刑罚

经济

减轻人民劳役负担,鼓励发展农业生产

用人

增加科举考试科目;严格考察各级官吏的政绩

形成局面

“贞观之治”

7.读教材,合作探究,在唐太宗时期,出现“贞观之治”的原因。

提示:

(1)主观原因:

吸取隋朝速亡的历史教训,勤于政事,虚心纳谏,从善如流。

(2)客观措施:

采取了正确的符合实际情况的治国政策。

8.史料解读

材料一:

(贞观)初期,茫茫千里,人烟断绝,鸡犬不闻,道路萧条。

材料二:

昔者唐之太宗,以神武之略起定祸乱,以王天下,威加四海矣。

然所谓固天下之势,以遗诸子孙者,盖未立也。

于是乎藉兵于府,置将于卫,据关而临制之。

处兵于府,则将无内专之权;处将于卫,则兵无外擅之患。

然犹以为未也,乃大诛四夷之侵侮者:

破突厥,夷吐浑,平高昌,灭焉耆,皆俘其王,亲驾辽左而残其国。

凡此者,非以黩武也,皆所以立权而固天下之势者也。

9.根据材料讨论唐太宗采取这些措施的结果如何。

提示:

政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强,文教昌盛,历史上称之为“贞观之治”。

目标导学二:

女皇帝武则天

1.图文展示

武则天死后,她的陵墓所立的石碑,未刻一个字,被称为“无字碑”。

对此有几种说法:

第一种说法认为,武则天立“无字碑”是用以夸耀自己,表示功高德大非文字所能表达;第二种说法认为武则天立“无字碑”是因为自知罪孽重大,感到还是不写碑文为好;第三种说法认为,武则天是一个有自知之明的人,立“无字碑”是聪明之举,功过是非让后人去评说,这是最好的办法。

2.教师提问:

你赞成哪一种说法?

请说明你的理由。

提示:

学生自由回答,教师点评。

3.指导学生阅读教材,分析归纳武则天在位时的治国策略。

(比较学习“贞观之治”“贞观遗风”与“开元盛世”)

唐太宗

武则天

唐玄宗

政治

完善三省六部制;减省刑罚

抑制旧士族,打击敌对官僚贵族

经济

减轻人民劳役负担,鼓励发展农业生产

继续推行减轻人民负担的政策和措施

用人

增加科举考试科目;严格考察各级官吏的政绩

大力发展科举制,创立殿试制度,不拘一格选拔人才

形成

局面

“贞观之治”

“贞观遗风”

4.阅读教材并结合相关史实,从历史发展角度,我们应该怎样正确评价女帝皇武则天?

提示:

学生自由回答,教师点评,并出示材料总结。

毛泽东的评价:

武则天确实是个治国之才,她既有容人之量,又有识人之智,还有用人之术。

郭沫若的评价:

政启开元治宏贞观,芳流剑阁光被利州。

宋庆龄的评价:

武则天是封建时代杰出的女政治家。

武则天在位时期,打击了旧士族势力,促进了经济发展,巩固了边疆;大力发展科举制,重用人才,推动了文化的发展。

因此,整体而言,武则天对历史发展作出了巨大贡献。

这也为后来“开元盛世”局面的出现奠定了基础。

目标导学三:

“开元盛世”的开创

1.史料解读

材料一:

“至(开元)十三年封泰山,米斗至十三文,青齐谷斗至五文。

自后天下无贵物,两京米斗不至二十文,面三十二文,绢一匹二百一十文。

东至宋(今河南商丘南)汴(今河南开封),西至岐州(今陕西凤翔),夹路列店肆待客,酒馔丰溢。

每店皆有驴赁客乘,倏忽数十里,谓之驿驴。

南诣荆襄(今湖北江陵﹑襄阳),北至太原﹑范阳(今北京),西至蜀川(今四川成都)﹑凉府(即凉州,今甘肃武威),皆有店肆,以供商旅,远适数千里,不持寸刃。

”可见当时粮食布帛产量丰富,物价低廉,商业繁茂,道路畅通,行旅安全。

到开元二十年,全国有民户七百八十六万一千二百三十六(最多时逾千万),人口四千五百四十三万一千二百六十五,比之唐初户口增加一倍半以上。

材料二:

唐玄宗时期全国耕地面积6.6亿亩。

唐朝的版图,比之于汉代,有新的拓展;大运河把黄河流域与长江流域更密切地联系在一起,促进了全国经济的增长。

史载:

“开元、天宝之际,耕者益力,高山绝壑,耒耜亦满。

”根据现有史料推算,当时全国实际耕地面积约八百五十万顷,折合今亩达6.6亿亩(当下的中国为18亿亩),人均占有达9亩多。

远远超过中国今日的平均数(1.4亩)。

2.根据材料讨论“开元盛世”的表现。

提示:

物美价廉;商业繁盛;人口增长;耕地面积扩大等。

3.指导学生阅读教材,分析归纳有关唐玄宗的治国策略的基本史实。

(比较学习“贞观之治”“贞观遗风”与“开元盛世”)

唐太宗

武则天

唐玄宗

政治

完善三省六部制;减省刑罚

抑制旧士族,打击敌对官僚贵族

整顿吏治,裁减冗员

经济

减轻人民劳役负担,鼓励发展农业生产

继续推行减轻人民负担的政策和措施

发展经济,改革税制

用人

增加科举考试科目;严格考察各级官吏的政绩

大力发展科举制,创立殿试制度,不拘一格选拔人才

重用贤能;重视官吏考核

形成

局面

“贞观之治”

“贞观遗风”

“开元盛世”

4.问题思考:

三位皇帝的治国策略有哪些相似之处?

你认为要使国家繁盛,其中哪些做法值得借鉴?

提示:

如用人上:

唐太宗和唐玄宗重用贤能,注重对官吏的考核;武则天则表现为不拘一格选拔人才。

其中体现出来的治国之道是要注重人才的选拔、任用与考核。

如经济上:

三位皇帝都注意减轻人民负担,着力发展经济。

其中体现出来的治国之道是要以民为本,改善民生,使民富足。

三、课堂总结

唐太宗是中国封建社会伟大的军事家、卓越的政治家。

他在位时居安思危,知人善任,虚心纳谏,以人为本,减轻徭役,形成了历史上有名的治世局面——“贞观之治”。

在这一课中我们还学习了唐玄宗前期的政治经济发展状况,由于唐玄宗励精图治,唐朝出现了繁荣局面,封建王朝出现了前所未有的盛世局面,而在这其中,劳动人民发挥了聪明才智,成为社会发展的主动力。

3 板书设计

4 教学反思

这节课我们了解了唐朝的建立,学习了唐太宗时期所形成的“贞观之治”的局面,以及唐太宗之后武则天对唐朝的治理和发展,还学习了唐玄宗在位前期出现的盛世局面——“开元盛世”。

要让学生认识到唐朝的经济生产水平超过了以往的任何一个朝代,在当时的世界上也居于先进地位,从而增强学生的国家自豪感。

第3课 盛唐气象

1 教学分析

【教学目标】

知识与能力

了解唐朝前期的经济繁荣情况,了解唐代的民族交往、交融情况和社会风气,以及多彩的文学艺术,理解文成公主对汉藏团结的历史贡献

过程与方法

通过历史故事,以及对相关历史图片和文献资料的阅读、鉴赏,了解、感受盛唐气象,分析相关现象出现的原因

情感态度

与价值观

了解盛唐气象,增强学生对中华文明的认同感;在学习唐代民族交往与交融的历史过程中,感受民族之间的友好团结,了解各族人民共同谱写了中华文明发展的光辉篇章

【重点难点】

教学重点:

唐朝经济繁荣的表现;民族交往与交融。

教学难点:

民族交往与交融;从艺术角度、历史角度去理解、欣赏李白、杜甫、白居易的诗歌。

2 教学过程

一、导入新课

(多媒体播放视频——《中国诗词大会》节选)

唐朝作为我国诗歌创作的黄金时代,诗歌内容丰富,风格多样,《将进酒》《望岳》《琵琶行》朗朗上口;诗人才华横溢,风流倜傥,李白、杜甫、白居易之名如雷贯耳。

盛唐造就了诗歌盛世,而迄今为止流传下来的近五万首唐诗,也足以带我们领略那气势恢宏的盛唐气象。

二、新课讲授

目标导学一:

经济的繁荣

1.图文展示

曲辕犁 唐朝长安城平面图

材料一:

凡织纴之作有十(一曰布,二曰绢,三曰衪,四曰纱,五曰绫,六曰罗,七曰锦,八曰绮,九曰裥,十曰褐),组绶之作有五,线之作有四,练染之作有六。

——《唐六典》

材料二:

江湖语云:

“水不载万。

”言大船不过八九千石。

然则大历、贞元间,有俞大娘航船最大,居者养生、送死、嫁娶悉在其间;开巷为圃,操驾之工数百,南至江西,北至淮南,岁一往来,其利甚博,此则不啻载万也。

——《唐国史补》

材料三:

始回纥至中国,常参以九姓胡,往往留京师,至千人,居赀殖产甚厚。

——《新唐书》

2.学生阅读教材并结合材料,从农业、手工业和商业三个方面概括唐朝经济发展的表现。

提示:

(1)农业:

垦田面积逐渐扩大,农业生产技术不断改进;修建了很多水利工程。

(2)手工业:

纺织业品种繁多,蜀锦冠于全国;陶瓷器生产水平也很高,其中代表:

越窑、邢窑、唐三彩。

(3)商业:

商业十分繁荣,水陆交通发达,贸易往来频繁;长安城规模宏伟,布局严整对称,街道宽敞整齐,商业繁荣,既是当时中国政治、经济和文化交往的中心,也是一座国际性的大都会。

目标导学二:

民族交往与交融

1.材料展示

夏四月丁酉,御顺天门,军吏执颉利以献捷。

自是西北诸藩咸请上尊号为“天可汗”,于是降玺书册命其君长,则兼称之。

——《旧唐书》

2.阅读教材“民族交往与交融”一目,说说唐太宗被尊为“天可汗”的原因。

提示:

原因在于他实行开明的民族政策,深得西北各族的拥护与爱戴。

3.教师追问:

唐朝实行哪些开明的民族政策?

结合教材试举例说明。

4.图片展示

在西藏地区,流传着一首赞美文成公主的诗歌:

从汉族地区来的文成公主,带来了各种粮食三千八百种,给吐蕃粮库打下坚实的基础;从汉族地区来的文成公主,带来各种手艺的工匠五千五百人,给吐蕃工艺打开了发展的大门;从汉族地区来的文成公主,带来了各种牲畜共有五千五百种,使西藏的乳酪酥油从此年年丰收。

——乌廷玉《隋唐史话》

5.阅读教材和上述材料,引导学生说出文成公主远嫁的概况及其影响。

提示:

(1)概况:

唐太宗时期,将文成公主嫁给吐蕃赞普松赞干布。

文成公主入藏时,带去了蔬菜种子、茶叶、丝绸、工艺品以及佛经、医药、历法、科学技术等方面的书籍。

(2)影响:

唐蕃和亲促进了吐蕃经济和社会的发展。

师生共同总结:

唐朝民族政策和民族交融的表现

(1)政策:

开明的民族政策。

(2)表现:

①汉族和一些北方少数民族杂居、通婚,民族之间的交融进一步发展。

②在朝廷中,有很多重要的官职由少数民族人士担任。

③东北、西北、西南等地区一些少数民族建立的政权与唐王朝关系密切。

④唐太宗得到周边各族的拥戴,被尊奉为各族的“天可汗”。

过渡:

经济繁荣、民族关系友好、对外交流广泛,国力强盛的唐代会出现怎样的社会生活风貌?

目标导学三:

开放的社会风气

1.图片展示

2.提出问题:

结合图片和课本知识,说说唐朝社会风气的特点。

提示:

当时社会风气比较开放,充满活力,人们多显示出一种昂扬进取、积极向上的精神风貌。

当时的社会风气兼容并包,人们多受西北少数民族习俗的影响,刚健豪迈的尚武风气盛行一时。

目标导学四:

多彩的文学艺术

1.展示李白、杜甫、白居易的画像

2.分组讨论李白、杜甫、白居易的诗主要描写哪些方面的内容。

提示:

(1)李白的诗歌颂祖国山河的壮美,抒发了昂扬的进取精神,表现出蔑视权贵、超凡脱俗的风骨。

(2)杜甫的很多诗作反映了战争和政治腐败给人民带来的痛苦,抒发悲愤凄婉之情。

(3)白居易的诗直面社会现实,揭示了统治者的腐化和人民的疾苦。

3.史料解读

材料一:

孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

——李白《黄鹤楼送孟浩然之广陵》

材料二:

忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。

——杜甫《忆昔》

材料三:

离离原上草,一岁一枯荣。

——白居易《赋得古原草送别》

4.学生分组朗诵材料中的诗句并讨论李白、杜甫、白居易的诗有哪些特点。

提示:

(1)李白的诗飘逸洒脱,充满想象力和感染力,具有浓郁的浪漫情怀,李白因此享有“诗仙”的美誉。

(2)杜甫的诗反映了历史的真情实况,故有“诗史”之称,他被誉为“诗圣”。

(3)白居易的诗歌平易近人,通俗易懂,妇孺都会吟诵,深受大众欢迎。

5.填写唐朝书法和绘画大家的基本概况简表。

艺术家

代表作

作品特点

颜真卿

《颜氏家庙碑》

端正劲美,雄浑敦厚

柳公权

《金刚经碑》

方折峻丽,笔力劲健

阎立本

《历代帝王图》

形态各异,神形兼备

吴道子

《送子天王图》

落笔雄劲,风格奔放

三、课堂总结

我们今天了解了唐朝前期社会经济的发展情况,学习了唐朝与边疆各族的关系,尤其是与吐蕃的关系,认识到各民族共同缔造了中华民族的历史,民族友好交流有利于各民族的共同发展和繁荣。

还了解了唐朝开放的社会风气和多彩的文学艺术。

唐朝时期,我国取得了辉煌的成就,充分体现了我国古代劳动人民的聪明才智,说明中华民族是一个伟大的民族,我们应该发扬中华民族的勤劳刻苦和认真钻研的精神,为实现中华民族的伟大复兴而努力。

3 板书设计

4 教学反思

通过质疑释疑,培养学生自主发现问题的探索精神。

可以激发学生的求知欲望,丰富学生的知识面,培养学生自主发现问题的探索精