真题重庆市中考语文试题A卷解析版.docx

《真题重庆市中考语文试题A卷解析版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《真题重庆市中考语文试题A卷解析版.docx(26页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

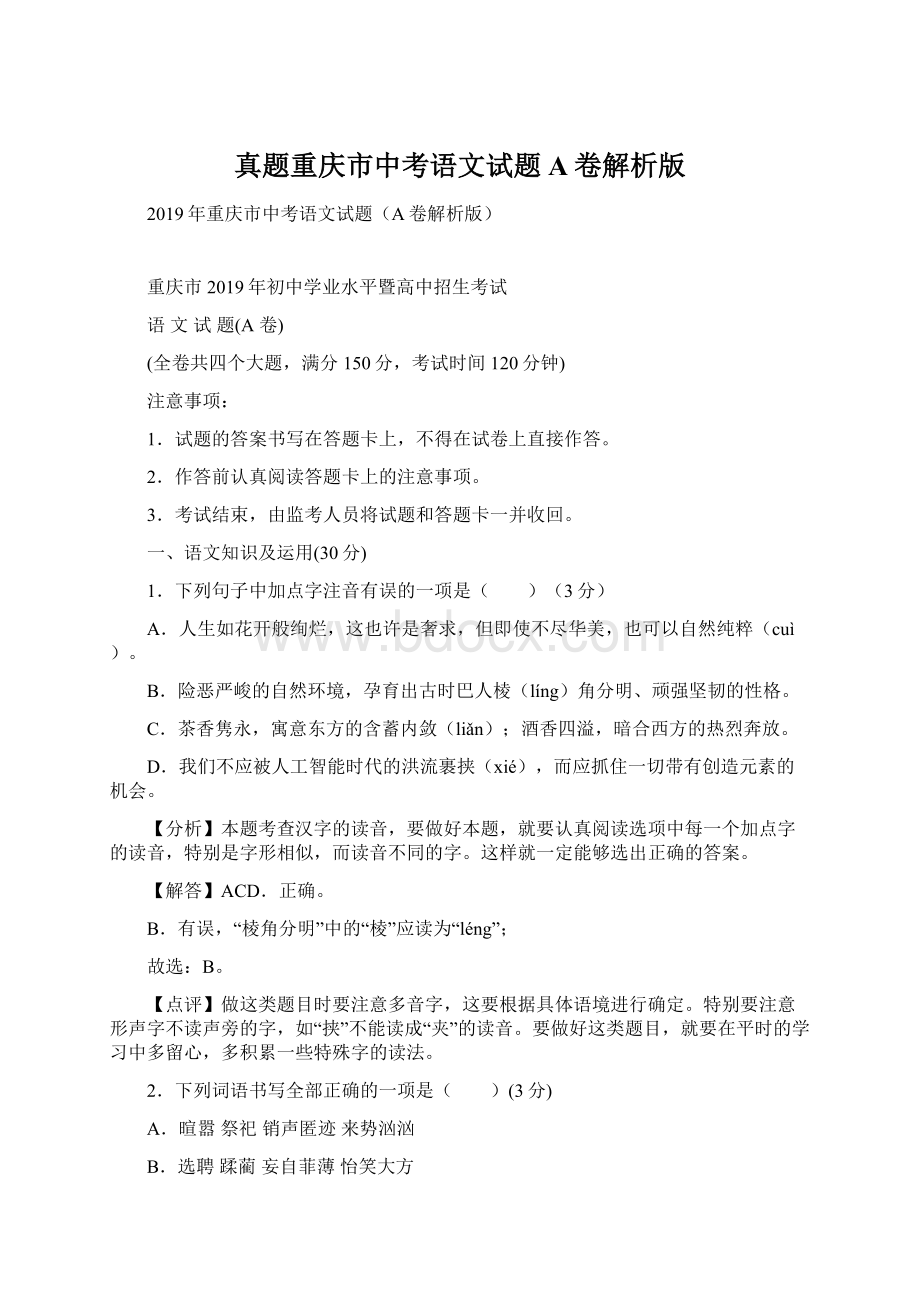

真题重庆市中考语文试题A卷解析版

2019年重庆市中考语文试题(A卷解析版)

重庆市2019年初中学业水平暨高中招生考试

语文试题(A卷)

(全卷共四个大题,满分150分,考试时间120分钟)

注意事项:

1.试题的答案书写在答题卡上,不得在试卷上直接作答。

2.作答前认真阅读答题卡上的注意事项。

3.考试结束,由监考人员将试题和答题卡一并收回。

一、语文知识及运用(30分)

1.下列句子中加点字注音有误的一项是( )(3分)

A.人生如花开般绚烂,这也许是奢求,但即使不尽华美,也可以自然纯粹(cuì)。

B.险恶严峻的自然环境,孕育出古时巴人棱(líng)角分明、顽强坚韧的性格。

C.茶香隽永,寓意东方的含蓄内敛(liǎn);酒香四溢,暗合西方的热烈奔放。

D.我们不应被人工智能时代的洪流裹挟(xié),而应抓住一切带有创造元素的机会。

【分析】本题考查汉字的读音,要做好本题,就要认真阅读选项中每一个加点字的读音,特别是字形相似,而读音不同的字。

这样就一定能够选出正确的答案。

【解答】ACD.正确。

B.有误,“棱角分明”中的“棱”应读为“léng”;

故选:

B。

【点评】做这类题目时要注意多音字,这要根据具体语境进行确定。

特别要注意形声字不读声旁的字,如“挟”不能读成“夹”的读音。

要做好这类题目,就要在平时的学习中多留心,多积累一些特殊字的读法。

2.下列词语书写全部正确的一项是( )(3分)

A.暄嚣祭祀销声匿迹来势汹汹

B.选聘蹂蔺妄自菲薄怡笑大方

C.震撼谬论玲珑剔透沧海桑田

D.强悍徘徊骇人听闻娇揉造作

【分析】此题考查学生对字形的辨识能力。

所选词语均属于生活中常用的而又极易出错的词语,这些有的是同音错别字,有的是形近错别字。

解答此题,要注意平时正确练写,尤其注意同音字、形似字的区别与书写。

【解答】A.有误,“暄嚣”的“暄”应为“喧”;

B.有误,“蹂蔺”的“蔺”应为“躏”;“怡笑大方”的“怡”应为“贻”;

C.正确;

D.有误,“娇揉造作”的“娇”应为“矫”;

故选:

C。

【点评】解答此题,要注意在平时的学习中对字形的识记和积累,特别是同音字和形近字;同时还要联系整个词语的意思区别字的用法。

3.下列句子中加点词语使用有误的一项是( )(3分)

A.两千多年前,《蒹葭》以爱的主题入诗,那片伫立千年的芦苇,见证了远古的人们对美好生活的憧憬与追求。

B.纷扬的白雪里,依稀看到她穿着蓝色羽绒衣,在结冰的湖面掷下一串雪团般四处进溅的清脆笑声。

C.博物馆是一个城市的历史见证。

在博物馆里,处处是珍品,步步皆文化,那些流淌着历史智慧的文物,让人惊叹不已。

D.家风是一个家族代代沿袭,能够体现家族成员精神风貌、道德品质、审美格调的家族文化。

美好家风的形成是漫长的,不可能一气呵成。

【分析】本题考查的是根据句意正确运用词语的能力。

易错点是句意理解不到位,词语理解不正确。

【解答】ABC.正确;

D.有误,一气呵成:

一口气做成。

形容文章结构紧凑,文气连贯。

也比喻做一件事安排紧凑,迅速不间断地完成。

不符合语境,应用“一蹴而就”。

故选:

D。

【点评】正确使用词语的基础是能够根据语境辨析词语的意义。

汉语词语有许多是多义的,但是到了具体语境中,每个词就只能有一个确定的意义。

4.将下面的句子组成一段连贯的话,排序合理的一项是( )(3分)

①实际上,猪是很聪明的动物,“智商”远高于牛、羊等家畜。

②然而,事实并非如此。

③例如,英国曾有一头小猪,在六个月大的时候,就具备了与人握手、从1数到8等技能。

④人们常用笨得像猪形容某人很愚笨。

⑤科学家还认为,猪与狗、黑猩猩、人类等高智商物种一样,具有认知能力。

A.④②①⑤③B.①②③⑤④C.④①②③⑤D.①②⑤③④

【分析】此题考查句子的排序。

解答此题需要细读文段,仔细回答。

【解答】阅读文段可知,此题有关“猪有智慧”的文段。

④句首先指出人们对“猪”错误的认识,引出下文,故置于首位。

②①句具有明显的衔接关系,“事实并非如此”“实际上”是信息点,指出猪的聪明。

⑤句指出猪的“认知能力”,③句对“认知能力”进行举例说明。

所以正确顺序应为:

④②①⑤③。

故选:

A。

【点评】解排序型试题,首先要认真阅读每一个语句,把握语句特点,明确体裁。

其次,明确材料的中心。

思考语句是围绕什么中心展开的。

然后我们可以根据“中心句”或“总领句”来确定首句或尾句。

5.参照示例,请从下列备选词语中任选一词,写一句话。

要求:

表意清楚,用上修辞,句式不限。

(4分)

示例:

讲台

讲台是一道独特的风景线,洁白的粉笔,在一片肥沃的黑土地上,耕耘着智慧和希望。

备选词语:

窗台操场林荫小道

【分析】此题考查学生的仿写能力,解答好此题,首先要审视好被仿写句的特点,如句式,修辞等方面,再就是注意语意通顺连贯。

【解答】此题仿写,可根据以上例句的特点思考,如表达特点,可采用比喻与拟人的手法;再是要注意本题的一些具体要求。

示例一:

小小的窗台盛放着我们的梦和远方,那里有晨辉夕照的温柔,那里有凭窗沉思的身影,那里有远望青山的怀想。

示例二;操场如一方激情飞扬的舞台,跑道上矫健的身影,如美妙的音符,奔腾跳跃里放飞着青春的梦想。

示例三:

林荫小道如一首温柔的曲子,斑驳的阳光缓缓弹奏在石板路的琴键上,给人以宁静和安慰。

【点评】此题仿写,可重在句子的表达方式上,同时要紧密结合具体要求。

6.名著阅读(6分)

(1)以下文字是对鲁迅《朝花夕拾》相关内容的概述,请据此填空。

(2分)

这是一场让人渴盼的盛事,“我”伸长了颈子,遥望,久候,却总是匆匆一眼;这是一场让人痴念的盛事,“我”宁愿生一场重病,也想满足“扮犯人”的心愿……

这场充满地方民俗风情的“盛事”是指,这些情境出现在鲁迅《朝花夕拾》中的《》里。

(2)《父亲的病》和《琐记》都写到衍太太。

请任选一篇,写一件与衍太太相关的事,并说说她是一个什么样的人。

(4分)

【分析】本题考查学生对于文学常识的识记和名著的阅读。

文学常识正误的判断点是:

作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。

名著阅读需要回顾所读小说的相关情节,根据问题作答即可。

【解答】

(1)本题主要考查学生对名著内容的理解能力。

从“伸长了颈子,遥望,久候”“宁愿生一场重病,也想满足‘扮犯人’的心愿”等词语中可看出“我”对“盛事”的期盼,可以知道“盛事”就是迎神赛会,出自《五猖会》。

(2)本题主要考查学生对名著情节和人物的理解能力。

《琐记》中的衍太太是位专爱拨弄是非,教唆小孩子作恶,然后散步流言蜚语的两面派人物。

衍太太经常这样教唆孩子们做坏事,并且把自己的责任推卸得干干净净。

所以,衍太太的形象主要在表里不一、用心阴险、狡猾奸诈等。

作者对衍太太这样的小人是十分憎恶的。

随着岁月的流逝,对于衍太太之流的流言家,作者已经找到斗争的办法,那就是揭穿流言,抓住流言家的证据,给予无情的反击。

答案:

(1)迎神赛会;《五猖会》

(2)《父亲的病》中,衍太太让我在父亲临终之际大声呼唤父亲,表现出她的迷信与愚味。

或《琐记》中,衍太太怂恿我们在冬天吃冰、打旋子以及总怂恿我私拿母亲的钱并散播流言,表现出她的虚伪阴险(或:

狡诈、心术不正)

【点评】做这种题,熟读原作品,记住重点情节及人物的特征。

相似人名注意不要记乱,必要时死记硬背。

7.综合性学习(8分)

近视是中学生绕不开的话题,为此,初三·1班将开展“未来之光——护眼行动”的主题活动,请你完成以下任务。

【请你调查】

(1)围绕本次活动主题,我们准备对初三部分学生进行问卷调查,请你为问卷设计两个问题。

(4分)

【请你转述】

(2)班主任王老师对金晶同学说:

“我们班想举办一次‘眼健康科普讲座’,听说你的邻居李叔叔是眼科专家,我想邀请他后天下午两点半到班上来做这次讲座,你问问他能来吗?

”

第二天,金晶应该怎样向李叔叔转述王老师的话?

(4分)

【分析】

(1)本题考查问卷调查问题的设计。

设计的问题要围绕着调查的主题进行,比如:

你通过哪些方式了解护眼,你一天玩电脑或看电视的时间是多少等,了解同学的护眼意识,以及造成近视的原因即可。

答案不唯一。

(2)本题考查语言的表达。

根据题干内容可知,是向李叔叔发出参加班级活动的邀请,所以开并头应有合适的称呼,然后表述清邀请的原因,以及具体的活动时间,最后以征询式结尾结束即可。

【解答】答案:

(1)要求:

①围绕“未来之光——护眼行动”这一主题;②以问题形式呈现;③两个问题指向不同。

示例一:

你认为导致近视的原因有哪些?

示例二:

你知道预防近视的措施有哪些?

示例三:

为保护视力,你会做些什么?

(2)李叔叔,您好!

我们班明天下午两点半将举办一次“眼健康科普讲座”,我们班主任王老师想邀请您来做这次讲座,不知您能否在百忙中抽出时间来?

【点评】语言表达应注意:

①文明得体。

应根据特定的情景采用文明得体的用语。

②有内容。

要摒除不合实际的空话、套话或含糊不清的语言,力求清楚、明白。

③说话有合理的顺序。

要注意事物内在的联系及因果关系,力求意明句畅。

④语言简明。

要满足试题的要求,简明作答,字数适中,标点恰当。

二、古诗文积累与阅读(25分)

(一)古诗文积累

8.默写填空(10分,毎空1分)

(1)不义而富且贵,。

(《论语·述而》)

(2),长河落日圆。

(王维《使至塞上》)

(3),却话巴山夜雨时。

(李商隐《夜雨寄北》)

(4),到乡翻似烂柯人。

(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

(5)商女不知亡国恨,。

(杜牧《泊秦准》)

(6)我报路长嗟日暮,。

(李清照《渔家傲》)

(7)陆游《游山西村》“,”一句暗含人生哲理,同时也表明了诗人虽遇挫折,却心存希望的积极人生态度。

(8)经过三个多小时的攀登,我们终于到达山巅。

极目远眺,千山万壑尽收眼底,我顿生“,”之感。

(请在《登飞来峰》《望岳》《黄鹤楼》中选取最恰当的一句作答)

【分析】本题考查学生对古诗文名句的识记能力。

解答此类题目,我们需要在平时的学习中,做好积累,根据提示语句写成相应的句子,尤其要注意不能出现错别字。

理解性识记,注意结合语境填充。

【解答】答案:

(1)于我如浮云

(2)大漠孤烟直

(3)何当共剪西窗烛(注意“剪”的书写)

(4)怀旧空吟闻笛赋(注意“赋”的书写)

(5)隔江犹唱后庭花

(6)学诗谩有惊人句(注意“谩”的书写)

(7)山重水复疑无路,柳暗花明又一村

(8)会当凌绝顶,一览众山小

【点评】本题考查课文填空,根据课文内容做题,这要求我们对课文内容非常熟悉,能准确再现,或者稍加分析就能作答。

(二)阅读《小石潭记》,完成9-12题。

(15分)

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。

青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。

佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者:

吴武陵,龚古,余弟宗玄。

隶而从者,崔氏二小生,曰恕己,曰奉壹。

9.解释下列加点的词语。

(4分)

(1)潭中鱼可百许头()

(2)佁然不动()

(3)俶尔远逝()(4)以其境过清()

10.用现代汉语翻译下面的句子。

(4分)

(1)日光下澈,影布石上。

(2)其岸势犬牙差互,不可知其源。

11.下列对文章内容和写法分析不当的一项是()(3分)

A.这篇短小精美的山水游记,按“发现小石潭一一潭中景物——小潭溪流——潭上感受——交代同游者”的顺序,记录了作者游览的经历。

B.文章开篇以环佩相击之音来写水声,表现出水声的清脆,令人愉悦;同时也借水声烘托出环境的幽静。

C.第②段写游鱼,先总体写鱼的大体数量和“空游无所依”的状态,接着采用特写镜头写日光鱼影,勾画出一幅生动活泼的游鱼图。

D.作者善用正面和侧面的描写方法来写景物,如“斗折蛇行”,就是采用侧面描写的方法写出了溪流的曲折蜿蜒。

12.作者感到“凄神寒骨,悄怆幽邃”,这不仅仅是自然环境的冷清所致,还有更为深层的原因。

请结合选文和链接材料(作者同时期在永州写给友人的信),探究其深层原因。

(4分)

【链接材料】

仆[1]闷即出游,时到幽树好石,暂得一笑,已[2]复不乐。

何者?

譬如囚拘圆土[3],一遇和景[4],伸展支体,亦以为适,然终不得出,岂复能久为舒畅哉?

(选自柳宗元《与李翰林建书》,有删节)

【注】[1]仆:

对自己的谦称。

[2]已:

过一会儿。

[3]譬如囚拘圆土:

好像被囚禁在圆形围墙之中。

[4]和景:

温暖的日光。

【分析】译文:

从小丘向西走一百二十多步,隔着竹林,可以听到水声,就像人身上佩带的佩环相碰击发出的声音,(我)心里感到高兴。

砍倒竹子,开辟出一条道路(走过去),沿路走下去看见一个小潭,潭水格外清凉。

小潭以整块石头为底,靠近岸边,石底有些部分翻卷过来露出水面。

成为了水中高地、小岛、不平的岩石和石岩等各种不同的形状。

青翠的树木,翠绿的藤蔓,遮掩缠绕,摇动下垂,参差不齐,随风飘拂。

潭中的鱼大约有一百来条,都好像在空中游动,什么依靠都没有。

阳光直照(到水底),(鱼的)影子映在石上,呆呆地(停在那里)一动不动,忽然间(又)向远处游去了,来来往往,轻快敏捷,好像和游玩的人互相取乐。

向小石潭的西南方望去,看到溪水像北斗星那样曲折,水流像蛇那样蜿蜒前行,时而看得见,时而看不见。

两岸的地势像狗的牙齿那样相互交错,不能知道溪水的源头。

我坐在潭边,四面环绕合抱着竹林和树林,寂静寥落,空无一人。

使人感到心情凄凉,寒气入骨,幽静深远,弥漫着忧伤的气息。

因为这里的环境太凄清,不可长久停留,于是记下了这里的情景就离开了。

一起去游玩的人有吴武陵、龚古、我的弟弟宗玄。

跟着同去的有姓崔的两个年轻人。

一个叫做恕己,一个叫做奉壹。

【解答】第9题考查文言实词含义的理解。

解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语意思。

①句意为:

潭中的鱼大约有一百来条。

可:

大约。

②句意为:

呆呆地(停在那里)一动不动。

佁然:

静止不动的样子。

③句意为:

忽然间(又)向远处游去了。

俶尔:

忽然。

④句意为:

因为这里的环境太凄清。

清:

凄清。

第10题主要考查点是对句子翻译。

翻译的要求是做到“信、达、雅”,翻译的方法是“增、删、调、换”,具体到某一句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。

①重点字词:

澈,照;影,影子;布,映。

句意:

阳光照到水底,鱼的影子映在水底的石头上。

②重点字词:

势,地势;犬牙,像狗的牙齿那样;差互,参差不齐。

句意:

两岸的形状像狗的牙齿交错不齐,看不出溪水的源头在哪里。

第11题考查文章内容的把握,通读全文,把握文意,揣摩选项正误。

ABC.正确;

D.有误,“斗折蛇行”,就是采用正面描写,用比喻的修辞表现溪水的曲折蜿蜒,不是侧面描写。

故选:

D

第12题考查作者思想感情的把握。

解答此题的关键是在理解文意,了解内容的基础上,抓住关键语句来分析原因即可。

阅读两文,了解内容,从“坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人”“以其境过清”等语句中可知,作者感到“凄神寒骨”的原因是:

被贬之地荒远;小石潭周围环境凄清。

“仆闷即出游,时到幽树妤石,暂得一笑,已复不乐”“譬如因构圆土”表明作者虽然寄情山水,但作者触景生情,想到自己的参与王叔文政治改革失败后被贬还是感到“凄神寒骨,悄怆幽邃”。

答案:

9.①大约;②静止不动的样子;③忽然;④凄清。

10.①阳光照到水底,鱼的影子映在水底的石头上。

②两岸的形状像狗的牙齿交错不齐,看不出溪水的源头在哪里。

11.D

12.被贬谪的境遇,让柳宗元时时感到如同被囚禁在“圆土”中无法解脱。

面对小石潭的美景,作者也只能有片刻的欢娱,最终还是会泛起“凄神寒骨”的伤感。

【点评】“之”的用法:

①如鸣珮环,心乐之(之:

代词)

②吾欲之南海,何如?

(之:

往,到……去)

③水陆草木之花(之:

的)

④予独爱莲之出淤泥而不染(之:

用于主语和谓语之间,取消句子的独立性)

⑤久之,目似瞑,意暇甚(之:

补充音节)

⑥何陋之有(之:

宾语前置的标志)

三、现代文阅读(40分)

(一)阅读下面的文学类文本,完成13-17题。

(22分)

一把老钥匙

王举芳

回到家时,母亲正翻箱倒柜。

杂乱的地面让我无处落脚。

我说:

“妈呀,您这是在翻传家宝吗?

”

母亲停住手看着我说:

“见我的钥匙没?

”

“喏,在这儿。

”我从玄关柜上拿起属于母亲的那串钥匙。

“我说的不是这个,是老宅的,老宅的那个。

”母亲的语气和神情有些焦急。

我和母亲几乎把家里翻了个底朝天,也没找到母亲要找的钥匙。

母亲坐下来,情绪有些低落。

我说:

“妈,您就别总想着老宅了,咱又不回去住了,有没有钥匙都一样。

”母亲叹了一口气,开始收拾地上的凌乱。

其实,我没有告诉母亲,弟弟正四处托人,要把老宅卖掉。

弟弟说老宅总空着,时间久了,房屋会倒塌的,到时候想出手都不好意思谈价钱。

一周后,弟弟告诉我,老宅卖掉了,卖了两万元。

看着那些钱,不知怎么,我的心里像坠了一块石头。

那天下班,在小区外碰到三婶。

三婶是我家邻居,和我们家没有亲属关系,按村里辈分我这么喊她。

我让三婶家里坐坐,她直摆手,说没啥大事,就不去家里了,说着掏出一把钥匙交给我,说这钥匙是你们家老宅的,啥时候想回家就回。

原来是她家买了我们家的老宅。

母亲没再提钥匙的事儿。

我想着老宅现在已经是别人家的了,也就再不能回去,就没跟母亲提钥匙的事儿,把它包裹好,放在了柜子顶上的一个盒子里。

农历六月六,我们老家有传统庙会。

母亲执意要回去看看。

无奈,我和弟弟只好依着母亲。

一路上母亲说着故乡风俗和旧年往事,精神从未有过地爽朗,她没有看到我和弟弟偶尔交汇的眼神里都藏着忐忑。

三婶听说我们回来了,招呼我们去她家里。

做邻居的那些年,三婶和母亲一直处得很好,亲姐妹一样。

吃过晚饭,三婶拿了几床铺盖说:

“你们别嫌,都是干净的。

走,到你们家去,你们还睡你们各自的屋。

”三婶掏出钥匙打开老宅的锁,我们怔怔地望着那干净整洁的院子,有些恍惚,仿佛我们从未离开过。

⑪我送三婶到大门口,对她说谢谢。

三婶说,咱不说远亲近邻,我懂你妈的心思。

我知道她舍不下老家。

庄稼人走到哪里,其实根都牢牢扎在老家的土里。

另外,我给你们钥匙,还有一个原因。

还记得你在家的时候,经常问我为什么总带着一把老钥匙吗?

我的老家在遥远的山里,是土房子,因为一场突来的泥石流,房子没有了,但母亲一直让我们自个儿保存着属于自己的那把老钥匙。

想家的时候,我就看看老钥匙,摸摸老钥匙,想象着转动钥匙打开门锁,爹娘兄妹啊,那些熟悉的物件啊,一下子呼啦啦在眼前演电影,心里就热乎乎的,就连当初的一些懊恼、吵闹都成了好。

你们想回来看看的时候就回来,这里啥时候都是你们的家。

⑫三婶眼里有亮光闪烁,我也感觉似乎有水滴落进了眼里。

⑬回城后,我把三婶送来的钥匙给了母亲。

母亲摩挲着钥匙说:

“家门的钥匙在手里,不论何种身份何种境遇,你还是个有家可归的人。

”

⑭从那以后,不知为什么,有时候我也会摩挲那把老宅的钥匙。

那一个个齿痕,似一个个密码,打开岁月的珍藏。

⑮三婶来电话说村里要建社区了,老房子要拆迁了,用不了多久,老家的人也都要住进楼房里了。

停了停,她说:

“也好,咱们有钥匙。

”

⑯几年过去了,母亲一直保存着那把老钥匙,再也未丢过。

⑰老钥匙陪着母亲风来雨往,不经意间常生斑斑锈迹,但都会被母亲那厚重、灵巧的双手反反复复摩挲着擦亮。

(选自《时代文学》2018年第7期,有删改)

13.请参照下面表述,将主要事件补充完整。

(3分)

②

①

母亲寻找钥匙

③

陪母亲回老宅

14.阅读第

段画线语句,联系上下文,分析“我”和弟弟“忐忑”的原因。

(4分)

15.理解文中第⑭段画线语句的含义。

(4分)

那一个个齿痕,似一个个密码,打开岁月的珍藏。

16.结合文本,简要分析三婶这人物形象。

(5分)

17.文中的“老钥匙”承载着哪些情感?

请简要分析。

(6分)

【分析】这篇文章以“钥匙”为主线,分别写了母亲找钥匙,弟弟和我瞒着母亲卖了老屋,而买下老屋的三婶又送来了钥匙。

在一次陪同母亲回乡时,三婶邀请我们再回老屋居住,并道出送回钥匙的原因。

最后母亲保管着老屋的钥匙,直到老屋拆迁后一直保存。

文章借此表现钥匙对离家远行者的作用,表现人们对“家”的依恋,有“根”的追寻。

【解答】13.本题考查写作情节的梳理与概括。

解答此题在整体感知文意的基础上,按题干中所给的情节提示找到相对应的段落内容,然后从剩余的段落中找出事件,再分别概括。

注意各情节事件表述的形式力求与示例一致。

文章开篇先写母亲寻找钥匙,然后写了弟弟卖好老屋,而后来家乡的三婶又送来一把老屋的钥匙。

再后来陪母亲回乡看了老宅,回来后虽然一直住在城里,甚至后来老屋因为要建社区而拆迁,但母亲一直保管着那把钥匙。

据此填写情节内容即可。

14.本题考查人物情感的分析。

根据第⑨段之前的内容,可知我和弟弟是瞒着母亲卖了老宅的,而母亲找钥匙,此时又“说着故乡风俗和旧年往事,精神从未有过地爽朗”,可见她对老宅的眷恋与热爱。

所以我与弟弟会“忐忑”,害怕母亲知道了真相后无比的失望。

根据第七段中三婶送来钥匙这一情节,我与弟弟又认为三婶是欢迎我们回到老宅的,但是已易主的老宅会是什么样子,会不会勾起母亲的伤心处,这当然又是我们心里不安的原因。

15.本题考查句子含义的理解。

阅读这个句子,可以看出其运用了比喻的修辞,将钥匙上的一个个齿痕比作打开岁月珍藏的密码。

结合文章叙述的母亲寻找钥匙,三婶解说钥匙对一个离家者意味着什么,以及母亲所说的“家门的钥匙在手里,不论何种身份何种境遇,你还是个有家可归的人”一句话,可以看出这句话意思是说老屋的钥匙能唤醒以往的回忆,能让离开家乡的人想起家乡的一切,心里有着落,有依靠。

16.本题考查人物形象的分析。

解答此题要注意人物在文中的行为,文中写三婶买下了我家的老屋,但她却送给我们一把老屋的钥匙,并说“这钥匙是你们家老宅的,啥时候想回家就回”,而且我们回到老屋时,“望着那干净整洁的院子,有些恍惚,仿佛我们从未离开过”,可见三婶收拾的干净,而且与原来的布局一样,只为我们再次回来看着舒心。

这表现了三婶的善良,为他人着想。

再从文中三婶叙述自己明白母亲心思,并留着以往家中老屋钥匙的原因,“你们想回来看看的时候就回来,这里啥时候都是你们的家”等句子,都可以看出她为人的真诚与淳朴。

17.本题考查文章主旨的理解与分析。

从表面来看,“老钥匙”寄托的是拥有者对老屋的一种眷恋。

根据文中记述的事件来看,这把母亲一直保存着,“有时候我也会摩挲那把老宅的钥匙”,还包含着我与弟弟偷偷卖掉老屋,面对母亲的愧疚。

当然这其中也有对送来老钥匙,并一再称只要想回随时可回的三婶的感激之情。

最后从文章要表现的主旨来看,结合三婶及母亲所说的话“家门的钥匙在手里,不论何种身份何种境遇,你还是个有家可归的人”,“有家可归”表现了这把“老钥匙”寄托着人们对“根”的追寻。

解答此题一定要注意分析全面,不能只停留在事件的表面。

答案:

13.

弟弟卖掉老宅;

三婶送回钥匙;

我们珍藏(保存)钥