原教案.docx

《原教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《原教案.docx(47页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

原教案

1 负数

【教学目标】:

1、使学生在现实情境中了解负数产生的背景,初步认识负数,知道正数和负数的读写方法。

2、知道0既不是正数,也不是负数,负数都小于0。

3、使学生初步体验数学与日常生活的密切联系,进一步激发学习数学的兴趣。

【教学重点】:

知道正数、负数和0之间的关系。

【教学难点】:

在现实情境中了解负数的产生与应用。

【课时安排】:

3课时

第一课时

负数的认识

【教学内容】:

第2~3页例1、例2。

及相应的“做一做”,练习一1题

总第课时上课时间:

年月日(第周星期)

【教学准备】实物投影和尺子

【教学过程】:

一、创设情境,初步认识负数。

1.情境引入:

你们每天都和数打交道吧,请大家听一组信息:

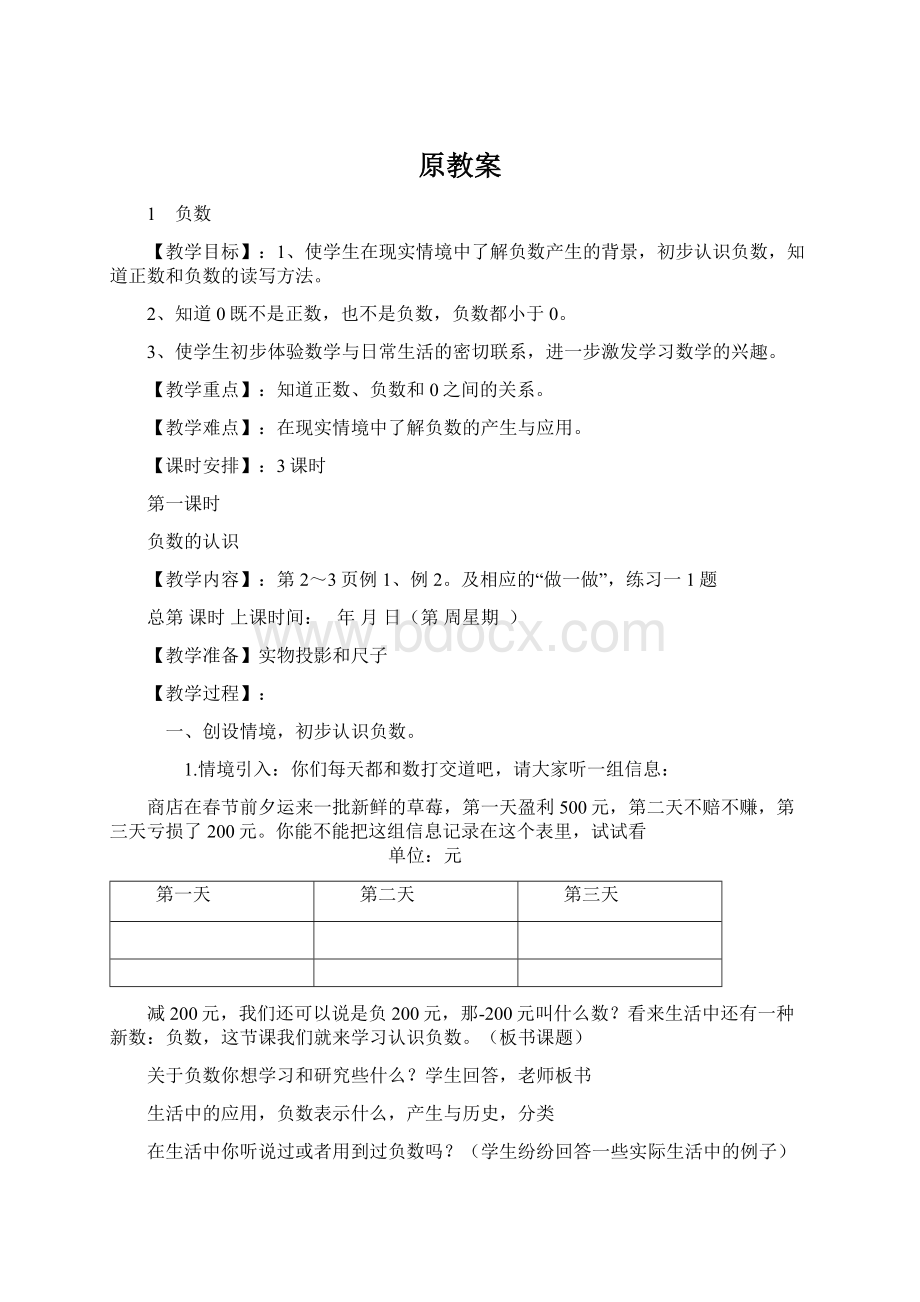

商店在春节前夕运来一批新鲜的草莓,第一天盈利500元,第二天不赔不赚,第三天亏损了200元。

你能不能把这组信息记录在这个表里,试试看 单位:

元

第一天

第二天

第三天

减200元,我们还可以说是负200元,那-200元叫什么数?

看来生活中还有一种新数:

负数,这节课我们就来学习认识负数。

(板书课题)

关于负数你想学习和研究些什么?

学生回答,老师板书

生活中的应用,负数表示什么,产生与历史,分类

在生活中你听说过或者用到过负数吗?

(学生纷纷回答一些实际生活中的例子)

出示例1:

师抓住温度的表示法进行讲解

重点讲解+5 -2的含义

小结并板书:

“+5”这个数读作正五,书写这个数时,只要在以前学过的数5的前面加一个正号,“+5”也可以写成“5”;“-2”这个数读作负二,书写时,可以写成“-2”。

练习:

1、2007年3月7日北京最高气温是6c,北京历史的最低温度为-20c,中国的最低温度的记录是-55c。

你能解释一下这些温度的含义吗?

2、在本子上用温度计表示下面几个温度:

6c -6c -20c -55c

二、进一步体验负数,了解正、负数与0的关系

1.同学们展示各自找到的一些负数例子。

(各自发言)

师:

你能用今天所学的知识表示取款预存款吗?

学生尝试表达,并说含义。

小结:

存入2000元用+2000表示取出500元用—500表示,两个量正好相反,正数表示存入,负数表示取出。

你会读这写数吗?

齐读各种正数、负数。

小结读法和写法

你还能再说出一些正数和负数吗?

生说出各种正负数

那么正负数有多少个?

能说完吗?

你能把这些数分分类吗?

你能比较它们的大小吗?

2.归纳正数和负数。

【设计理念】银行取款与存款,存入2000元用+2000表示,取出500元用—500表示则为负数。

这对于学生更好地理解正数、负数与0三者间的关系很有益处。

师引导:

观察这些数,你能把它们分类吗?

请学生移动贴纸独立分类,汇报。

师问:

你为什么这样分?

小结:

像+15、19、+2000这样的数都是正数,像-1、-11、-7、-500这样的数都是负数。

正数都大于0,负数都小于0。

0既不是正数也不是负数。

(完成板书)

3.知识应用。

(1)完成第4页第2题。

提问:

读一读下面的海拔高度,你知道些什么?

(都是负数,低于海平面或比0小)

(2)完成第8页“练习一”第1题。

6c,最先读一读,指出下列各数中的正数、负数,并把它们填入相应的圈内。

提问:

①0为什么不写?

(0既不是正数,也不是负数) ②观察这些正数,你发现了什么?

(正数可以是整数、小数或分数。

我们以前学过的除0以外的数都是正数) ③你是怎样理解负数的?

(负数要小于0,可以是整数、小数或分数)

【设计理念】本节课是学生初次认识负数,为了让学生对负数的内涵与外延有完整的认识,教师在习题中增加了小数和分数,通过练习让学生体会过去已学过的数(除0外)都是正数,沟通新旧知识的内在联系。

三、在生活中应用负数,初步体会正负数是相反意义的量。

提问:

在生活中你见过用负数表示的例子吗?

(收入与支出、盈利与亏损、方向相反……)

师:

下面是张明家今年六月份收入8050元和支出520元。

收入用正数表示、支出用负数表示,怎样表示?

3.推想一下,生活中还有哪些情况也可以用正数或负数来表示。

【作业布置】:

P8/1-3

【板书设计】:

【设计理念】世界是由许多相互矛盾的事物组成的。

要想认识这个世界,改造这个世界,就要从这些矛盾的事物入手。

数学研究亦是如此。

奇与偶,正与负,左与右,直与曲,动与静等,是一组组对立概念,其中蕴含了对立统一、联系发展这些最朴素的哲学思想,要通过我们的数学课堂向学生渗透这些思想。

第二课时 数轴上表示数

教学内容:

例3以及相关的习题

教学目标:

初步体会数轴上正负数的排列规律

教学重难点:

不管表示什么数,都要从0点开始。

教学过程:

一、游戏引入

三人为一组,中间人不动。

左右两边的人听老师的指令,其他同学在本子上记录游戏产生的结果,看谁的记录结果最能说明问题。

1、甲向右走1步,乙向左走1步。

低气温是-【预设】一部分学生不假思索地用汉字表示。

另一部分在思考能不能用上+-这些符号。

应该有少部分学生一下子就能明白向右的记做+1,向左的记做-1。

问题一:

有相当一部分人不知道怎么操作。

这时,老师可以做相应的暗示。

用正负数来表示。

问题二:

哪边为正呢?

(结合平时的在直线上表示数,一般在右边。

那么向左的就是负数了。

)

2、甲向右走2步,乙向左走2步

【预计】此刻应该有大部分很快地用正负数表示了。

二、深化

老师提问:

能不能将刚才同学们的游戏和你们写的数联系在一起呢?

数和形结合在一起呢?

【预设】可能有学生提出“在直线上表示数”。

但可能是知其一不知其二。

所以,这是这节课的重难点。

1、在直线上表示0、1、2、3,

首先找到找到了分界点(分界数)。

然后定好单位长度。

这些数有什么特点?

除0以外都是正数,越往右边的数越大

【预设】学生可能发现不了,越往右边数越大。

这是一个重点,引出“数轴的三要素”之一的方向。

有必要的话需要老师做适当的提示。

引出“数轴”这个概念。

(为下一节课的比较大小做准备)

2、在同一条直线上表示出-1、-2、-3.

——有什么发现?

3、小结:

正数在0的右边,负数在0的左边;越往右边的数越大;……

4、追击:

你能表示出-2.5吗?

①、从0开始往左边数2格,再数半格也就是在2与3的中间。

②、你有什么发现?

三、独立操作

1、做一做第7页第一题

2、做一做第7页第二题

四、完成作业练习一3(比北京时间早就用正数表示,晚就用负数表示)

第三课时 比较大小

教学内容:

例4.及相关练习

教学目标:

能充分利用数轴进行负数的大小比较;

教学重难点:

负数之间的比较。

教学过程:

一、生活常识引入

思考一个问题:

零下1摄氏度要冷一些还是零下10摄氏度要冷一些?

说明了零下1摄氏度要冷一些还是零下10摄氏度这两个温度哪一个温度要低一些?

你可以得出什么结论?

(也就是比较-1和-10的大小,我们可以想什么办法来比较它们的大小呢?

?

【预设】-1、-10这两个数相对于学生来说,才认识不久,估计有一部分学生可以得出-1的温度高于-10(-10的温度低于-1).

二、利用数轴比大小

【说明】有温度计的可以带上

将一周的最低气温在数轴上表示出来。

出示例4.

【说明】这个例题只应用表示一周的温度。

自己画数轴和在数轴上表示数。

提问:

哪些温度最冷?

将这些温度按自己认为冷热程度从冷到热排列起来。

你发现了什么?

【预设】

1、学生可能的语言:

越往右边越热。

在此基础上,要求学生比较大小0()2,-2()-3,-1()0,-1()-8,

在理解的基础上,两人合作一人说数,一人比大小。

再交换。

小结:

正数与0比,负数与0比,负数之间的比,正数之间的比(已有知识)。

2、学生可能还会说:

-1与1到0的距离一样,只是方向(符号)相反。

同样-2和2。

可以适当地激发学生学习的欲望,提示“相反数”,但同时告知在初中要系统学习。

3、同桌同学写两个数,另一个同学比大小。

交换。

三、练习练习一的第6、7题。

(2)指导看书:

摸到的上下两个面叫什么?

它们的形状大小如何?

摸到的圆柱周围的曲面叫什么?

(上下两个面叫做底面,它们是完全相同的两个圆。

圆柱的曲面叫侧面。

)

3.圆柱的高

(1)一根竖放的大针管中的药水由高到低的变化过程,引导学生思考:

药水水柱的高低和水柱的什么有关?

(2)引导小结:

水柱的高低和水柱的高有关.

(3)结合课本回答什么叫圆柱的高。

(板书:

圆柱两个底面之间的距离叫做高。

)

(4)讨论交流:

圆柱的高的特点。

①装满牙签的塑料盒,问:

这些牙签是圆柱的高吗?

假如牙签细一些,再细一些,能装多少根?

②初步感知:

面对圆柱的高,你想说些什么?

归纳小结并板书:

圆柱的高有无数条,高的长度都相等。

③深化感知:

面对这数不清的高,测量哪一条最为简便?

老师引导学生操作分析,得出测量圆柱边上的这条高最为简便,同时课件上的圆柱体闪烁边上的一条高.

4.圆柱的侧面展开(例2)

(1)动手操作:

请同学分小组拿出橡皮、蜡笔、水彩笔、固体胶水等有商标纸的圆柱形实物,分别把商标纸剪开,再打开,观察商标纸的形状.

(2)寻求发现.展开的长方形的长和宽与圆柱的关系.

①师生一起把展开的长方形还原成圆柱的侧面,再展开,在重复操作中观察。

②学生再观察上述过程.(用彩色线条突出圆柱底面周长和高转化成长方形长和宽的过程。

)

③同学交流后说出自己的发现:

这个长方形的长就是圆柱底面的周长,宽就是圆柱的高。

(3)延伸发现.展开的平行四边形的底和高及正方形的边长与圆柱的关系

第二单元圆柱与圆锥

1、圆柱

(1)圆柱的认识

教学内容:

教科书第10—12页圆柱的认识,练习二的第1—4题.

教学目标:

1、借助日常生活中的圆柱体,认识圆柱的特征和圆柱各部分的名称,能看懂圆柱的平面图;认识圆柱侧面的展开图。

2、培养学生细致的观察能力和一定的空间想像能力。

3、激发学生学习的兴趣。

教学重点:

认识圆柱的特征。

教学难点:

看懂圆柱的平面图。

教学过程:

一、复习

1.已知圆的半径或直径,怎样计算圆的周长?

(指名学生回答,使学生熟悉圆的周长公式:

C=2πr或C=πd)

2.求下面各圆的周长(教师依次出示题目,然后指名学生回答,其他学生评判答案是否正确)

(1)半径是1米

(2)直径是3厘米

(3)半径是2分米 (4)直径是5分米

二、认识圆柱特征

1.整体感知圆柱

(1)谈谈圆柱.你喜欢圆柱吗?

请同学说说喜欢圆柱的理由。

(美观、实用、安全、可滚动……)

(2)找找圆柱,请同学找出生活中圆柱形的物体。

2.圆柱的表面

(1)摸摸圆柱。

请同学摸摸自己手中圆柱的表面,说说发现了什么?

①讨论:

平行四边形能否通过什么方法转化成长方形?

②想一想:

当圆柱底面周长与高相等时,侧面展开图是什么形?

③引导小结:

不管侧面怎样剪,得到各种图形,都能通过割补的方法转化成长方形.其中正方形是特殊的长方形.

三、巩固练习

1.做第11页“做一做”的第2题。

2.做第15页练习二的第3题。

教师行间巡视,对有困难的学生及时辅导。

3.做第15页练习二的第4题。

四、布置作业

完成一课三练P15的1、2题。

第二课时 圆柱的表面积

教学目标

1.理解圆柱的侧面积和表面积的含义.

2.掌握圆柱侧面积和表面积的计算方法.

3.会正确计算圆柱的侧面积和表面积.

教学重点

理解求表面积、侧面积的计算方法,并能正确进行计算.

教学难点

能灵活运用表面积、侧面积的有关知识解决实际问题.

教学过程

一、复习准备

(一)口答下列各题(只列式不计算).

1.圆的半径是5厘米,周长是多少?

面积是多少?

2.圆的直径是3分米,周长是多少?

面积是多少?

(二)长方形的面积计算公式是什么?

(三)回忆圆柱体的特征.

二、探究新知

(一)圆柱的侧面积.

1.学生讨论:

圆柱的侧面展开图(是长方形)的长、宽和圆柱底面周长、高的关系.

2.小结:

因为长方形的面积等于长乘宽,而这个长方形的长等于圆柱的底面周长,宽等于圆柱的高,长方形的面积就是圆柱的侧面积,所以圆柱的侧面积等于底面周长乘高.

(二)教学例1.

1.出示例1

例1.一个圆柱,底面的直径是0.5米,高是1.8米,求它的侧面积.(得数保留两位小数)

2.学生独立解答

教师板书:

3.14×0.5×1.8

=1.75×l.8

≈2.83(平方米)

答:

它的侧面积约是2.83平方米.

3.反馈练习:

一个圆柱,底面周长是94.2厘米,高是25厘米,求它的侧面积.

(三)圆柱的表面积.

1.教师说明:

圆柱的侧面积加上两个底面积就是圆柱的表面积.

2.比较圆柱体的表面积和侧面积的区别.

圆柱的表面积是指圆柱表面的面积,是侧面积加上两个底面积,而侧面积是指圆柱侧面的面积;表面积包含着侧面积.

(四)教学例2.

1.出示例2

例2.一个圆柱的高是15厘米,底面半径是5厘米,它的表面积是多少?

2.学生独立解答

侧面积:

2×3.14×5×15=471(平方厘米)

底面积:

3.14×=78.5(平方厘米)

表面积:

471+78.5×2=628(平方厘米)

答:

它的表面积是628平方厘米.

3.反馈练习:

一个圆柱,底面直径是2分米,高是45分米,求它的表面积.

(五)教学例3.

1.出示例3

例3.一个没有盖的圆柱形铁皮水桶,高是24厘米,底面直径是20厘米,做这个水桶要用铁皮多少平方厘米?

(得数保留整百平方厘米)

2.教师提问:

解答这道题应注意什么?

这道题是求做这个水桶要用铁皮多少平方厘米.实际上是求这个圆柱形水桶的表面积.题里告诉我们的“一个没有盖的圆柱形铁皮水桶”,计算时就是用侧面积加上一个底面积.

3.学生解答,教师板书.

水桶的侧面积:

3.14×20×24=1507.2(平方厘米)

水桶的底面积:

3.14×

=3.14×

=3.14×100

=314(平方厘米)

需要铁皮:

1507.2+314=1821.2≈1900(平方厘米)

答:

做这个水桶要用1900平方厘米.

4.教师说明:

这里不能用“四舍五入”法取近似值.在实际中,使用的材料都要比计算得到的结果多一些.因此,要保留整百平方厘米,省略的十位上即使是4或比4小,都要向前一位进1.这种取近似值的方法叫做进一法.

5.“四舍五入”法与“进一法”有什么不同.

(1)“四舍五入”法在取近似值时,看要保留位数的后一位,是5或比5大的舍去尾数后向前一位进一,是4或比4小的舍去.

(2)“进一法”看要保留位数的后一位,是4或比4小的舍去尾数后都向前一位进一.

三、课堂小结

这节课我们所研究的例1、例2、例3都是有关圆柱表面积的计算问题.圆柱的表面积在实际应用时要注意什么呢?

归纳:

圆柱的表面积,在实际应用时,要根据实际需要计算各部分的面积,必须灵活掌握.如油桶的表面积是侧面积加上两个底面积;无盖的水桶的表面积是侧面积加上一个底面积;烟筒的表面积只求侧面积.另外,在生产中备料多少,一般采用进一法,就是为了保证原材料够用.

四、巩固练习

(一)求出下面各圆柱的侧面积.

1.底面周长是1.6米,高是0.7米

2.底面半径是3.2分米,高是5分米

(二)计算下面各圆柱的表面积.(单位:

厘米)

(三)拿一个茶叶桶,实际量一下底面直径和高,算出它的表面积.(有盖和无盖两种)

五、课后作业

(一)砌一个圆柱形的沼气池,底面直径是3米,深是2米.在池的周围与底面抹上水泥,抹水泥部分的面积是多少平方米?

(二)一个圆柱的侧面积是188.4平方分米,底面半径是2分米,它的高是多少分米?

六、板书设计

圆柱的体积

教学内容:

P19-20页例5、例6及补充例题,完成“做一做”及练习三第1~4题。

教学目标:

1、通过用切割拼合的方法借助长方体的体积公式推导出圆柱的体积公式,能够运用公式正确地计算圆柱的体积和容积。

2、初步学会用转化的数学思想和方法,解决实际问题的能力

3、渗透转化思想,培养学生的自主探索意识。

教学重点:

掌握圆柱体积的计算公式。

教学难点:

圆柱体积的计算公式的推导。

教学过程:

一、复习

1、长方体的体积公式是什么?

(长方体的体积=长×宽×高,长方体和正方体体积的统一公式“底面积×高”,即长方体的体积=底面积×高)

2、拿出一个圆柱形物体,指名学生指出圆柱的底面、高、侧面、表面各是什么,怎么求。

3、复习圆面积计算公式的推导过程:

把圆等分切割,拼成一个近似的长方形,找出圆和所拼成的长方形之间的关系,再利用求长方形面积的计算公式导出求圆面积的计算公式。

二、新课

1、圆柱体积计算公式的推导。

(1)用将圆转化成长方形来求出圆的面积的方法来推导圆柱的体积。

(沿着圆柱底面的扇形和圆柱的高把圆柱切开,可以得到大小相等的16块,把它们拼成一个近似长方体的立体图形——课件演示)

(2)由于我们分的不够细,所以看起来还不太像长方体;如果分成的扇形越多,拼成的立体图形就越接近于长方体了。

(课件演示将圆柱细分,拼成一个长方体)

(3)通过观察,使学生明确:

长方体的底面积等于圆柱的底面积,长方体的高就是圆柱的高。

(长方体的体积=底面积×高,所以圆柱的体积=底面积×高,V=Sh)

2、教学补充例题

(1)出示补充例题:

一根圆柱形钢材,底面积是50平方厘米,高是2.1米。

它的体积是多少?

(2)指名学生分别回答下面的问题:

①这道题已知什么?

求什么?

②能不能根据公式直接计算?

③计算之前要注意什么?

(计算时既要分析已知条件和问题,还要注意要先统一计量单位)

(3)出示下面几种解答方案,让学生判断哪个是正确的.

①V=Sh

50×2.1=105(立方厘米)

答:

它的体积是105立方厘米。

②2.1米=210厘米

V=Sh

50×210=10500(立方厘米)

答:

它的体积是10500立方厘米。

③50平方厘米=0.5平方米

V=Sh

0.5×2.1=1.05(立方米)

答:

它的体积是1.05立方米。

④50平方厘米=0.005平方米

V=Sh

0.005×2.1=0.0105(立方米)

答:

它的体积是0.0105立方米。

先让学生思考,然后指名学生回答哪个是正确的解答,并比较一下哪一种解答更简单.对不正确的第①、③种解答要说说错在什么地方.

(4)做第20页的“做一做”。

学生独立做在练习本上,做完后集体订正.

3、引导思考:

如果已知圆柱底面半径r和高h,圆柱体积的计算公式是怎样的?

(V=πr2h)

4、教学例6

(1)出示例5,并让学生思考:

要知道杯子能不能装下这袋牛奶,得先知道什么?

(应先知道杯子的容积)

(2)学生尝试完成例6。

①杯子的底面积:

3.14×(8÷2)2=3.14×42=3.14×16=50.24(cm2)

②杯子的容积:

50.24×10=502.4(cm3)=502.4(ml)

5、比较一下补充例题、例6有哪些相同的地方和不同的地方?

(相同的是都要用圆柱的体积计算公式进行计算;不同的是补充例题已给出底面积,可直接应用公式计算;例6只知道底面直径,要先求底面积,再求体积.)

三、巩固练习

1、做第21页练习三的第1题.

2、练习三的第2题.

这两道题分别是已知底面半径(或直径)和高,求圆柱体积的习题.要求学生审题后,知道要先求出底面积,再求圆柱的体积。

四、布置作业:

练习三第3、4题。

板书:

圆柱的体积=底面积×高 V=Sh或V=πr2h

例6:

①杯子的底面积:

3.14×(8÷2)2=3.14×42=3.14×16=50.24(cm2)

②杯子的容积:

50.24×10=502.4(cm3)=502.4(ml)

圆锥的认识

教学内容:

教科书P23-26的内容,P24“做一做”,完成练习四的第1、2题。

教学目标:

1、认识圆锥,圆锥的高和侧面,掌握圆锥的特征,会看圆锥的平面图,会正确测量圆锥的高,能根据实验材料正确制作圆锥。

2、通过动手制作圆锥和测量圆锥的高,培养学生的动手操作能力和一定的空间想象能力。

3、培养学生的自主探索意识,激发学生强烈的求知欲望。

教学重点:

掌握圆锥的特征。

教学难点:

正确理解圆锥的组成。

教学过程:

一、复习

1、圆柱体积的计算公式是什么?

2、圆柱的特征是什么?

二、新课

1、圆锥的认识

(1)让学生拿着圆锥模型观察和摆弄后,指定几名学生说出自己观察的结果,从而使学生认识到圆锥有一个曲面,一个顶点和一个面是圆的,等等。

(2)圆锥有一个顶点,它的底面是一个圆、(在图上标出顶点,底面及其圆心O)

(3)圆锥有一个曲面,圆锥的这个曲面叫做侧面。

(在图上标出侧面)

(4)让学生看着教具,指出:

从圆锥的顶点到底面圆心的距离叫做高。

(沿着曲面上的线都不是圆锥的高,由于圆锥只有一个顶点,所以圆锥只有一条高)

2、小结

圆锥的特征(可以启发学生总结),强调底面和高的特点,使学生弄清圆锥的特征是:

底面是圆,侧面是一个曲面,有一个顶点和一条高.

3、测量圆锥的高

由于圆锥的高在它的内部,我们不能直接量出它的长度,这就需要借助一块平板来测量。

(1)先把圆锥的底面放平;

(2)用一块平板水平地放在圆锥的顶点上面;

(3)竖直地量出平板和底面之间的距离。

4、教学圆锥侧面的展开图

(1)学生猜想圆锥的侧面展开后会是什么图形呢?

(2)实验来得出圆锥的侧面展开后是一个扇形。

三、课堂练习

1、做第24页“做一做”的题目。

让学生拿出课前准备好的模型纸样,先做成圆锥,然后让学生试着独立量出它的底面直径.教师行间巡视,对有困难的学生及时辅导。

2、练习四的第1题。

(1)让学生自由地观察,只要是接近于圆柱、圆锥的都可以指出。

(2)让学生说说自己周围还有哪些物体是由圆柱、圆锥组成的。

3.完成练习四的第2题。

四、总结

关于圆锥你知道了些什么?

你能向同学介绍你手中的圆锥吗?

圆锥的体积

教学内容:

第25~26页,例2、例3及练习四的第3~8题。

教学目的:

1、通过分小组倒水实验,使学生自主探索出圆锥体积和圆柱体积之间的关系,初步掌握圆锥体积的计算公式,并能运用公式正确地计算圆锥的体积,解决实际生活中有关圆锥体积计算的简单问题。

2、借助已有的生活和学习经验,在小组活动过程中,培养学生的动手操作能力和自主探索能力。

3、通过小组活动,实验操作,巧妙设置探索障碍,激发学生的自主探索意识,发展学生的空间观念。

教学重点:

掌握圆锥体积的计算公式。

教学难点:

正确探索出圆锥体积和圆柱体积之间的关系。

教学过程:

一、复习

1、圆锥有什么特征?

(使学生进一步熟悉圆锥的特征:

底面、侧面、高和顶点)

2、圆柱体积的计算公式是什么?

指名学生回答,并板书公式:

“圆柱的体积=底面积×高”。

二、新课

1、教学圆锥体积的计算公式。

(1)回忆圆柱体积计算公式的推导过程,使学生明确求圆柱的体积是通过切拼成长方体来求得的.

(2)圆锥的体积