八年级物理实验教案全本共20个1.docx

《八年级物理实验教案全本共20个1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《八年级物理实验教案全本共20个1.docx(44页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

八年级物理实验教案全本共20个1

实验一探究同种物质的质量和体积的关系

一、学习目标:

1、学会使用天平测量物体的质量。

2、学习处理实验数据,进而得出实验结论的方式方法

二、教学重点:

天平的使用。

三、教学难点:

处理实验数据

四、教学方法。

导学法

五、教具:

天平、砝码、铝块、铁块、木块、刻度尺。

六、教学过程设计:

【实验目的】

1.学会使用天平测量物体的质量。

2.学习处理实验数据,进而得出实验结论的方式方法。

【实验预习】

1.在物理学中,叫做质量,通常用字母表示。

2.质量的基本单位是,用符号表示。

表示质量的单位还有(符号:

、(符号)、(符号)等。

3.1kg=g,1mg=g=kg,1t=kg

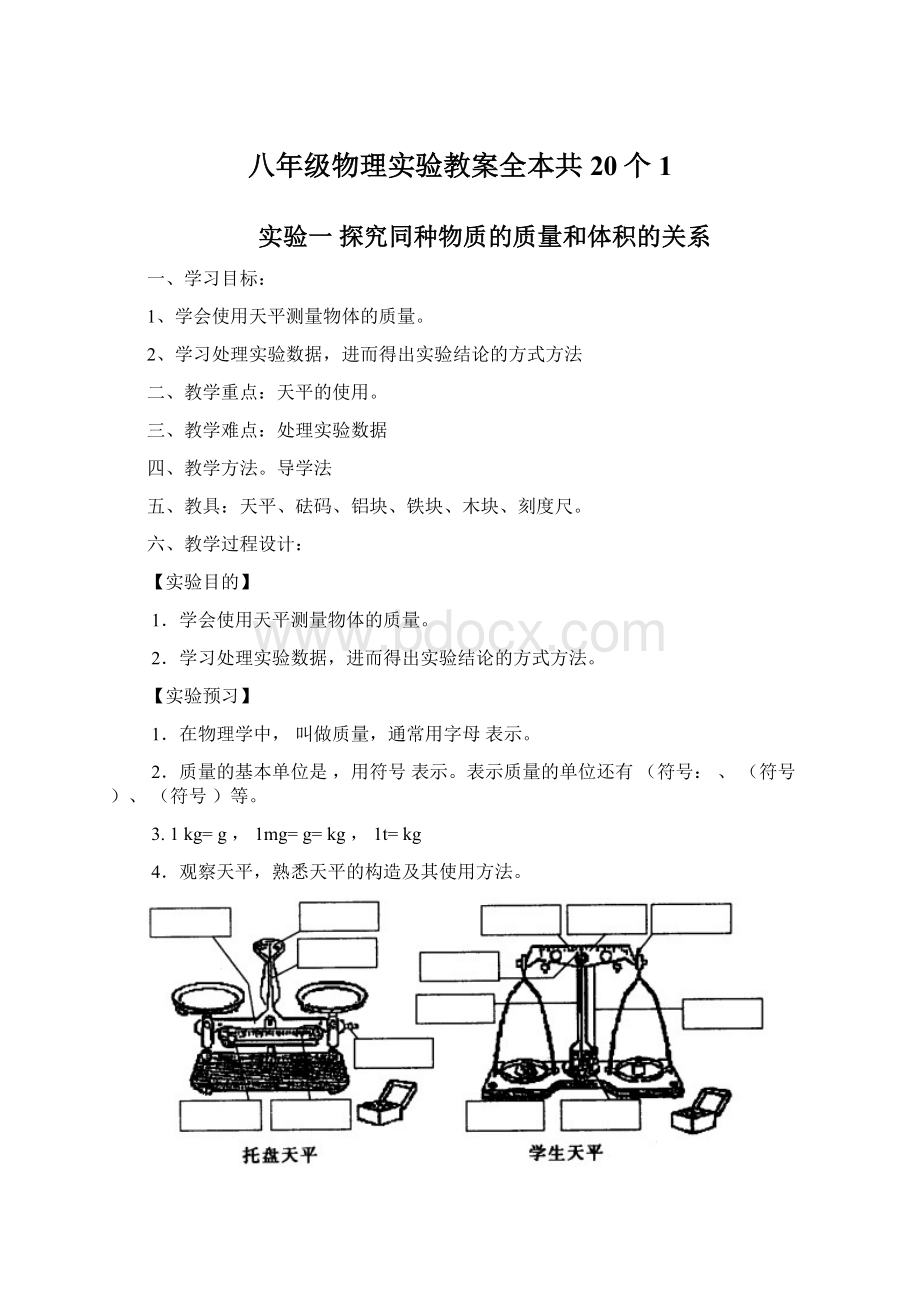

4.观察天平,熟悉天平的构造及其使用方法。

(1)观察你所使用的天平:

最大称量值是g,最小砝码的质量是

g,可称准至g

(2)天平的构造:

在下面的图框里填写天平的结构名称。

(3)天平的使用方法:

【实验用品】天平、砝码、铝块、铁块、木块、刻度尺。

(共14组)

【提出问题】

同一种物质,体积越大,质量越大,它们之间是怎样的关系呢?

【作出假设】

同一种物质,质量与体积成正比。

【实验方案】

用形状规则(长方体)的铝块、铁块、木块做实验,分别用天平测出它们的质量,再用直尺测出它们的边长后计算出它们的体积。

【实验结果】

[数据处理]

以体积为横坐标,以质量为纵坐标,在方格纸上描

点,再把这些点连接起来。

【实验结论】同一种物质,质量与体积成正比。

【实验作业】

如何测出一个大头针的质量?

说出你的测量方法,并实际测量一下。

【教学反思】:

实验二测量液体和固体的密度

一、学习目标:

1、通过实验进一步巩固物质密度的概念。

2、学会用量筒测量液体体积和不规则固体体积的方法

二、教学重点:

测物质密度。

三、教学难点:

密度的单位换算。

四、教学方法。

导学法

五、教具:

天平、砝码、石块、量筒、细线、烧杯。

六、教学过程设计:

【实验目的】

1.通过实验进一步巩固物质密度的概念。

2.学会用量筒测量液体体积和不规则固体体积的方法。

【实验预习】

1.对于同一种物质,其质量跟体积成(正/反)比,其比值是

(一定/不一定)的。

在物理学中,叫做这种物质的密度,用符号表示。

用公式写出来就是:

ρ=m/v密度的单位是:

,符号是:

2.怎样正确使用量筒?

3.怎样用量筒测量不规则物体的体积?

4.怎样测量物质的密度?

【实验用品】天平、砝码、石块、量筒、细线、烧杯。

【实验方案】

1.测量浓盐水的密度

(1)操作步骤:

①用天平测量出洁净的烧杯的质量ml;

②用量筒测量浓盐水的体积V;

③把已知准确体积的浓盐水倒人已知准确质量的洁净的烧杯里,用天平测量“烧杯+浓盐水”的质量m2;

④计算出浓盐水的质量m;

⑤计算出浓盐水的密度ρ

(2)设计表格,记录并处理实验数据(重复操作3次,取平均值)。

2.测量不规则形状塑料块的密度(可以小组讨论测量方法)

(1)操作步骤:

(2)设计表格,记录并处理实验数据(重复操作3次,取平均值):

【实验作业】

1.某同学用托盘天平测定某液体的质量,其步骤如下:

先测容器的质量,使用了以下祛码:

20g,10g,5g再将被测液体倒人容器中,测量它们的总质量,使用了以下祛码:

50g,10g,5g两次测量过程中均未移动游码,则被测液体的质量是:

2.写出用实验方法判断一铁球是否空心的方法和步骤,并说明这样做的道理。

3.测量不规则形状固块的密度,除了在本实验中采用的方法外,还有其他的方法吗?

请写出你的设想或实验方案来;

【教学反思】:

实验三力的作用效果和相互性

一、学习目标:

1、知道力的概念和力的单位。

2、知道力的三要素,能用示意图表示力。

二、教学重点:

力的三要素。

三、教学难点:

画力的示意图。

四、教学方法。

导学法

五、教具:

弹簧、弹簧测力计、海绵、重物。

六、教学过程设计:

【实验目的】

1.知道力的概念和力的单位。

2.知道力的三要素,能用示意图表示力。

3.通过感受力的作用效果,了解物体间力的作用是相互的。

【实验预习】

1.举例说明力的作用效果。

2.在物理学中,我们把力的、和叫做力的三要素。

【实验用品】弹簧、弹簧测力计、海绵、重物。

【实验步骤】

1.探究力的作用效果

2.探究力的作用的相互性

【实验作业]

1.当我们讨论某一个力时,一定涉及个物体,一个是物体,一个是物体。

人踢球时,是与之间发生了力的作用,若以球为研究对象,施力物体是,受力物体是,力的作用效果主要是

2.力一般用字母表示。

在国际单位制中,力的单位是,,简称,用符号表示。

3.在力的图示法中,表示力的大小,表示力的方向,表示力的作用点。

4.在下面的方框里画出下列力的图示:

(1)用100N的力提起一袋粮食;

(2)机车用3×105N的力牵引列车前进;

(3)用与地面向上成300角,大小为150N的力在车的左上角处拉小车前进。

【教学反思】:

实验四探究摩擦力对物体运动的影响

一、学习目标:

1、了解牛顿第一定律,知道惯性的概念。

2、学习探究摩擦力影响物体运动的方法

二、教学重点:

了解摩擦力及控制变量法。

三、教学难点:

理解惯性的概念。

四、教学方法。

导学法

五、教具:

斜面、小车、毛巾、棉布。

六、教学过程设计:

【实验目的】

1.了解牛顿第一定律,知道惯性的概念。

2.学习探究摩擦力影响物体运动的方法。

【实验预习】

1.什么叫做惯性?

2.既然运动的物体具有保持原来运动状态的性质,那么,为什么沿水平地面匀速运动的汽车还需要动力呢?

【实验用品】斜面、小车、毛巾、棉布。

【实验方案】

取一辆小车,使它三次(每次水平面的表面不同)都在斜面上的同一高度处从静止开始沿斜面运动到水平面上。

比较小车每次在水平面上的运动情况有什么不同?

记录实验结果:

【实验结论】

1.分析:

2.结论:

【实验作业】

1.什么是牛顿第一定律?

2、日常生活和生产中,有时人们需要利用物体的惯性,有时又要克服由于惯性带来的一些问题,请你对这两种情况分别举例说明一下。

3.说明一下,如果没有摩擦,那我们的生活将会发生哪些变化?

【教学反思】:

实验五探究二力平衡的条件

一、学习目标:

1、学习探究二力平衡条件的方法。

2、理解二力平衡的条件。

二、教学重点:

探究二力平衡条件。

三、教学难点:

理解二力平衡的概念。

四、教学方法。

导学法

五、教具:

两端带滑轮的长木板、小车、砝码盘、砝码、细线。

六、教学过程设计:

【实验目的】

1.学习探究二力平衡条件的方法。

2.理解二力平衡的条件。

【实验预习】

物体在受到两个力(或多个力)的作用时,如果能保持静止或匀速直线运动状态,我们就说物体处于状态。

使物体处于平衡状态的两个力(或多个力)叫做如果物体只受到两个力而处于平衡的情况叫做

【实验用品】两端带滑轮的长木板、小车、砝码盘、砝码、细线。

【方法步骤】

1.如右图,探究小车的平衡条件。

2.在右图装置的基础上,使小车转动一小角度,探究小车的平衡条件。

【实验结论】

当一个物体受到两个力的作用时,二力平衡的条件是:

【实验作业]

请大家做一做,议一议,用弹簧测力计吊50g钩码,使钩码匀速上升或下降,观察弹簧测力计的示数是否变化,为什么?

若钩码急速上升或下降,观察弹簧测力计的示数是否变化,为什么?

【教学反思】:

实验六重力的大小跟什么因素有关

一、学习目标:

1、练习弹簧测力计的使用方法。

2、进一步练习记录实验数据和进行简单的数据处理,进而得出实验结论。

二、教学重点:

弹簧测力计的使用。

三、教学难点:

总结重力与质量的关系。

四、教学方法。

导学法

五、教具:

弹簧测力计、钩码。

六、教学过程设计:

【实验目的】

1.练习弹簧测力计的使用方法。

2.进一步练习记录实验数据和进行简单的数据处理,进而得出实验结论。

【实验预习】

1.重力是,它是由于对的吸引而产生的。

重力的施力物体是

2.物重,也叫重量,是

【实验用品】弹簧测力计、钩码。

【提出问题】

物体所受的重力跟物体的质量有什么关系?

【实验方案】

用弹簧测力计依次测出不同数量的钩码所受的重力。

注意:

弹簧测力计处于垂直方向时,其指针是否零位:

;弹簧测力计的最大称量值:

;弹簧测力计的分度值:

【实验记录】

[数据处理]

1.计算出钩码重力与质量的比值(N.kg-1),填人上面的表格中。

2.以钩码的质量为横坐标,重力为纵坐标,连接这些点,画出重力与质量关系的图象。

【实验结论】

【实验作业】

1.你认为重力和质量之间有什么关系?

用事实说明重力的方向总是向下的。

2、人体的质量和人的体重是同一个概念吗?

人们习惯上所说的体重指的是什么?

测一测,你的质量是多少千克?

你的体重是多少牛?

3、一辆载重汽车及所载的货物共重4.9×104N,能否安全通过标有“最大限量6t的桥梁?

为什么?

【教学反思】:

实验七弹簧测力计的制作和使用

一、学习目标:

1、练习弹簧测力计的使用方法。

2、学习制作弹簧测力计。

二、教学重点:

弹簧测力计的使用。

三、教学难点:

制作弹簧测力计。

四、教学方法。

导学法

五、教具:

弹簧、钩码。

重物、塑料片、纸板、弹簧测力计

六、教学过程设计:

【实验目的】

1.了解弹簧测力计的制作原理。

2.学习制作弹簧测力计。

3.掌握弹簧测力计的使用方法。

【实验预习】

1.弹力是

2.在弹性限度内,弹簧所受的压力越(大/小),它的伸长就越(长/短)。

【实验用品】弹簧、钩码。

重物、塑料片、纸板、弹簧测力计

【实验步骤】

1.观察物体形变大小与外力大小的关系

(1)塑料板上压的重物越重,塑料板弯曲得越(大/小);

(2)拉弹簧的力越大,弹簧伸长的越(长/短)。

2.观察弹簧测力计

(1)认识弹簧测力计的构造:

对照上页下图,在方框里填写弹簧测力计的结构名称。

(2)看一看你所使用的弹簧测力计,它的最大称量值是N,分度值是

N

(3)弹簧测力计的使用方法:

①不能测量超过的力。

②使用前要校正弹簧测力计的零点。

将弹簧测力计按的位置放好,检查指针是否在处,若不在,应在教师指导下调零。

③测量时,要使弹簧测力计内弹簧的轴线与所测力的方向,观察时,视线必须与刻度值

④读数时,要弄清弹簧测力计的分度值和刻度值。

3.制作弹簧测力计

【实验作业】

1.举例说明人们是怎样利用物体的弹力的?

2.设计实验方案,用橡皮筋等材料自制一个测力计,用橡皮筋制作的测力计与弹簧测力计比较,有什么不同?

3.用你自制的弹簧测力计测量一根头发所能承受的最大拉力是多少?

【教学反思】:

实验八探究摩擦力的大小与什么因素有关

一、学习目标:

1、通过探究和实验,感知摩擦力的存在。

2、通过实验,摩擦力跟物体表面受到的压力以及接触面的粗糙程度的关系。

二、教学重点:

摩擦力的大小与压力和接触面粗糙程度关系。

三、教学难点:

测量摩擦力。

四、教学方法。

导学法

五、教具:

长方体木块、毛巾、棉布、桌子、钩码弹簧测力计

六、教学过程设计:

【实验目的】

1.通过探究和实验,感知摩擦力的存在。

2.通过实验,摩擦力跟物体表面受到的压力以及接触面的粗糙程度的关系。

【实验预习]

1。

什么叫做摩擦力?

2.根据你的生活经验,猜测一下,摩擦力的大小可能与哪些因素有关?

【实验用品】长方体木块、毛巾、棉布、桌子、钩码弹簧测力计

【实验步骤】

1.观察你所使用的弹簧测力计指针是否零位:

;测量范围:

;分度值:

2.如图所示,在下列情况下用弹簧测力计水平匀速拉动物块,测量滑动摩擦力。

(1)改变接触面的粗糙程度:

①在水平桌面上:

N;

②在垫有毛巾的水平桌面上:

N;

③在垫有棉布的水平桌面上:

N

(2)改变物体对接触面的压力

①在水平桌面上水平、匀速拉动一个物块时的拉力:

N;

②在水平桌面上水平、匀速拉动一个物块和一个钩码时的拉力:

N

【实验记录】

【实验结论]

1.滑动摩擦力的大小跟有关,越,其滑动摩擦力就越大。

2.滑动摩擦力的大小还跟有关,越,其滑动摩擦力就越大。

【实验作业】

1.除了滑动摩擦外,还有静摩擦和滚动摩擦。

请你举出一些滑动摩擦、静摩擦和滚动摩擦的例子来。

2.有时人们需要增大摩擦力,有时人们需要减小摩擦力,请你举出一些事例予以说明。

3.除了本实验验证的改变摩擦力大小的方法以外,你还知道哪些方法可以改变摩擦力的大小。

如:

方法1:

使接触面变(粗糙/光滑),摩擦力就(变大/变小/不变)。

方法2:

使物体的接触面积变(大/小),摩擦力就(变大/变小/不变)。

方法3:

使物体对接触面的压力变(大/小),摩擦力就(变大/变小/不变)。

方法4:

把滑动变为滚动,摩擦力就(变大/变小/不变)。

方法5:

4.研究自行车上的摩擦。

【教学反思】:

实验九研究杠杆的平衡条件

一、学习目标:

1、学习探究杠杆平衡条件的方法

2、能自己总结出杠杆的平衡条件。

二、教学重点:

挂钩码使杠杆在水平位置平衡。

三、教学难点:

总结出杠杆的平衡条件。

四、教学方法。

导学法

五、教具:

杠杆、支架、钩码、弹簧测力计、细线。

六、教学过程设计:

【实验目的】

学习探究杠杆平衡条件的方法。

【实验预习】

1.什么叫做杠杆?

什么叫做杠杆平衡?

在生活和生产劳动中,你能举出哪些杠杆的实例?

2.用图示的方法,说明支点、动力、阻力、动力臂、阻力臂等的含义。

’【实验用品】杠杆、支架、钩码、弹簧测力计、细线。

【实验步骤】

1.按下图的实验装置,改变钩码的数目和移动钩码的位置,使杠杆平衡,将实验数据填人下表。

2.处理数据,分析论证,得出结论。

F1L1=F2L2

【实验作业】

1.画出下列图中各力的力臂。

2.根据实验中的记录,你想一下,杠杆在什么情况下动力比阻力小(省力)?

在什么情况下动力比阻力大(费力)?

3.如图所示,说明用杆秤称东西的原理。

如果要扩大这杆秤的的称量范围,提纽0应向哪个方向移动?

为什么?

3.有一长5m的杠杆,左端挂重98N的物体,右端挂质量为5kg的物体,要使杠杆平衡,支点应取在什一么位置?

平衡后,如果两端各增加重1N的物体,杠杆还能平衡吗?

为什么?

【教学反思】:

实验十比较动滑轮和定滑轮的特点

一、学习目标:

1、探究使用定滑轮是否省力,使用定滑轮能否改变力的方向。

2、探究使用动滑轮是否省力,省多少力,使用动滑轮能否改变力的方向。

二、教学重点:

组成定滑轮和动滑轮。

三、教学难点:

总结定滑轮和动滑轮的特点。

四、教学方法。

导学法

五、教具:

滑轮、支架、钩码、弹簧测力计、细线。

六、教学过程设计:

【实验目的】

1.探究使用定滑轮是否省力,使用定滑轮能否改变力的方向。

2.探究使用动滑轮是否省力,省多少力,使用动滑轮能否改变力的方向。

【实验预习]

使用滑轮时,滑轮的轴固定不动的叫做,轴随物体一起运动的滑轮叫做,叫做滑轮组。

【注意事项】

1.安装滑轮组时,要先挂好定滑轮,再在动滑轮下面挂好重物,然后按照一定的顺序穿

绕绳子。

穿绕绳子的过程中,要注意拉好已经绕好的绳子。

2.要匀速拉动弹簧测力计,切不要太快,以便看清读数。

重物上升的距离和弹簧测力

计移动的距离要测量准确。

3.向上匀速拉动弹簧测力计是比较困难的,应在测量前练习熟练。

实验时,可以边拉边读数,也可以先记下运动中弹簧测力计指针的位置,停下后再仔细读数。

【实验用品】滑轮、支架、钩码、弹簧测力计、细线。

【实验步骤】

1.分别安装定滑轮和动滑轮。

2.按照下图的方法进行操作,把实验中测得的数据填写在下面的表格里。

【实验结论】

1.使用定滑轮(省力/不省力),使用动滑轮(省力/不省力)。

2.使用定滑轮(移动距离减小/移动距离不变/移动距离增大),使用动滑轮(移动距离减小/移动距离不变/移动距离增大)。

3.情况下使用定滑轮,情况下使用动滑轮。

【实验作业】

1.请你应用杠杆的平衡条件,并参照右图进行分析,说说使用定滑轮不省力的道理。

2.物重1000N,若用本实验图示的定滑轮提起,需用多大的力?

若用本实验图示的动滑轮提起,需用多大的力?

试一试用右图所示的方法提起,需用多大的力?

(不计摩擦及滑轮重)

3.既然使用动滑轮提起重物能够省力,如果使用足够多的动滑轮,能否最终不用力提起重物?

【教学反思】:

实验十一探究压强与压力、受力面积的关系

一、学习目标:

1、知道什么是压力,了解压力的作用效果及其影响因素。

2、能用压强知识解释生活中的一些现象。

二、教学重点:

总结影响压力作用效果的因素。

三、教学难点:

用压强知识解释生活中的一些现象。

四、教学方法。

导学法

五、教具:

铅笔、小桌、钩码、海绵、。

六、教学过程设计:

【实验目的】

知道什么是压力,了解压力的作用效果及其影响因素。

【实验预习]

1.什么是压力?

举例说明压力的作用效果。

2.什么叫做压强?

写出压强的计算公式及各物理量的单位。

【实验用品】铅笔、小桌、钩码、海绵、。

【实验步骤】

1.按照右图进行实验,体验铅笔两端对手指的作用效果。

2.把长、宽、高相同的铁块和木块先后以同样大的接触面积放在同一块较大的泡沫塑料或海绵上。

3.按照右图进行实验,把同一个小桌按照右图的

方式先后放在同一块较大的泡沫塑料或海绵上。

【实验记录】

【实验结论】

1.当受力面积相同时,压力越,压力的作用效果就越显著;当压力大小相同时,受力面积越,压力的作用效果就显著。

2.当压力和受力面积都不相同时,我们可以用压强来比较压力的作用效果。

压强是,用符号表示。

压强(P)与压力(F)、受力面积(S)之间的关系的数学表达式是:

【实验作业]

估测你站立时对地面的压强。

(1)先根据你身体的质量计算出你的体重。

(2)测量你站立时鞋底与地面的接触面积(给出的图示供你参考)。

(3)计算:

(4)汇总本组同学的估测数据,填入下表。

思考:

体重越大,对地面的压强越大吗?

【教学反思】:

实验十二探究液体内部的压强

一、学习目标:

1、学习探究液体内部不同深度、不同方向压强的方法。

2、探究液体内部压强所遵循的规律。

二、教学重点:

液体压强规律的总结。

三、教学难点:

压强计的使用方法。

四、教学方法。

导学法

五、教具:

压强计、水、烧杯、盐水、。

六、教学过程设计:

【实验目的】

1.学习探究液体内部不同深度、不同方向压强的方法。

2.探究液体内部压强所遵循的规律。

【实验预习】

1.用怎样的方法能证明液体对容器底部和侧壁都有压强?

2.观察微小压强计的结构,思考以下几个问题:

(1)微小压强计测量的是液体中哪一部分受到的压强?

(2)微小压强计是怎样显示液体压强大小的?

【实验用品】压强计、水、烧杯、盐水、。

【实验步骤】

1.将微小压强计的探头放人水中较浅处(如图),记录玻璃管两侧的高度差。

2.保持探头在水中的深度不变,改变探头的方向,重新记录玻璃管两侧的高度差。

3.改变探头在水中的深度,重复以上实验。

4.将烧杯里的水换成浓食盐水,重复以上实验。

【实验记录】

【实验结论】:

通过以上的实验探究,对于液体内部的压强,我们可以得出如下结论:

1.液体内部各个方向(都有/都没有)压强。

2.在液体内部同一深度处,液体向各个方向的压强

3.液体内部的压强,随液体深度的增加而

4.液体内部的压强,跟液体的密度(有关/无关),在液体内部同一深度处,液体的密度越,压强越

【实验作业]

1.拦河坝和水库大坝通常都筑成下宽上窄的形状,请从液体压强的角度,说明这样做的理由。

2.如右图所示,容器中装有一定量的液体。

A点向上的压强是P1向下的压强是P2,B点向右的压强是P3,则P1P2P3(填<、>或=)

【教学反思】:

实验十三探究影响浮力大小的因素

一、学习目标:

1、通过实验的方法,探究浮力大小的影响因素

2、通过实验的方法,概括出阿基米德定律。

二、教学重点:

阿基米德定律的理解。

三、教学难点:

探索影响浮力大小的因素。

四、教学方法。

导学法

五、教具:

玻璃圆筒、水、烧杯、盐水、。

弹簧测力计、细线、石块、小桶。

牙膏皮

六、教学过程设计:

【实验目的】

通过实验的方法,探究浮力大小的影响因素,概括出阿基米德定律。

【实验用品】玻璃圆筒、水、烧杯、盐水、。

弹簧测力计、细线、石块、小桶。

牙膏皮

【实验步骤】

1.浮力的产生

(1)操作方法:

按照右图所示的方法,将两端蒙上绷紧程度相同橡皮膜的玻璃圆筒浸没在水中。

(2)观察记录:

当玻璃圆筒沿水平方向放置时,水对玻璃圆筒两侧的橡皮膜的压力P左和P右的大小关系是:

,其合力P水平=。

当玻璃圆筒沿竖直

方向放置时,水对玻璃圆筒两侧的橡皮膜的压力F上和F下的大小关系是:

,其合力

F竖直=,方向

(3)实验结论:

2.浮力的存在

按照右图进行操作:

(1)先用弹簧测力计测出物块的重G:

N

(2)再用同一弹簧测力计测出物块在水中的重G水:

N

(3)实验结论:

3.浮力的大小等于什么

(1)下图中,物块浸人水中之后,从烧杯中溢出的水叫做物块所“排开”的水。

先测出物块在水中所受的浮力(方法同步骤2),再测出物块排开的水所受的重力。

(2)换用其他物块重复上述实验。

(3)记录实验数据:

(4)实验结论:

4.探究物体的沉浮条件

(1)操作方法:

取一只完好无损的空牙膏袋,一次将它挤瘪,另一次将它撑开,两次都拧严盖后放入水中。

(2)记录现象:

(3)得出结论:

两次牙膏袋所受的重力G甲和G乙的大小关系是:

,两次排开水的体积V甲和V乙的大小关系是:

,两次所受浮力F甲和F乙的大小关系是:

。

【实验作业】

1.浸在液体中的物体为什么会受到向上的浮力?

2.浮力的大小与哪些因素有关?

3.谈谈物体沉浮的条件。

4.一艘轮船从长江驶人东海,它受到的浮力将如何变化?

为什么?

’

【教学反思】:

实验十四探究动能的大小与什么因素有关

一、学习目标:

1、通过实验理解动能的概念。

2、了解动能的大小与什么因素有关并能解释有关现象。

二、教学重点:

控制小球的速度。