高中生物第二章动物生命活动的调节微专题重点突破二浙科版必修3.docx

《高中生物第二章动物生命活动的调节微专题重点突破二浙科版必修3.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高中生物第二章动物生命活动的调节微专题重点突破二浙科版必修3.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高中生物第二章动物生命活动的调节微专题重点突破二浙科版必修3

高中生物第二章动物生命活动的调节微专题重点突破

(二)浙科版必修3

微专题重点突破

(二)

一、判断传入神经元和传出神经元的方法

例1

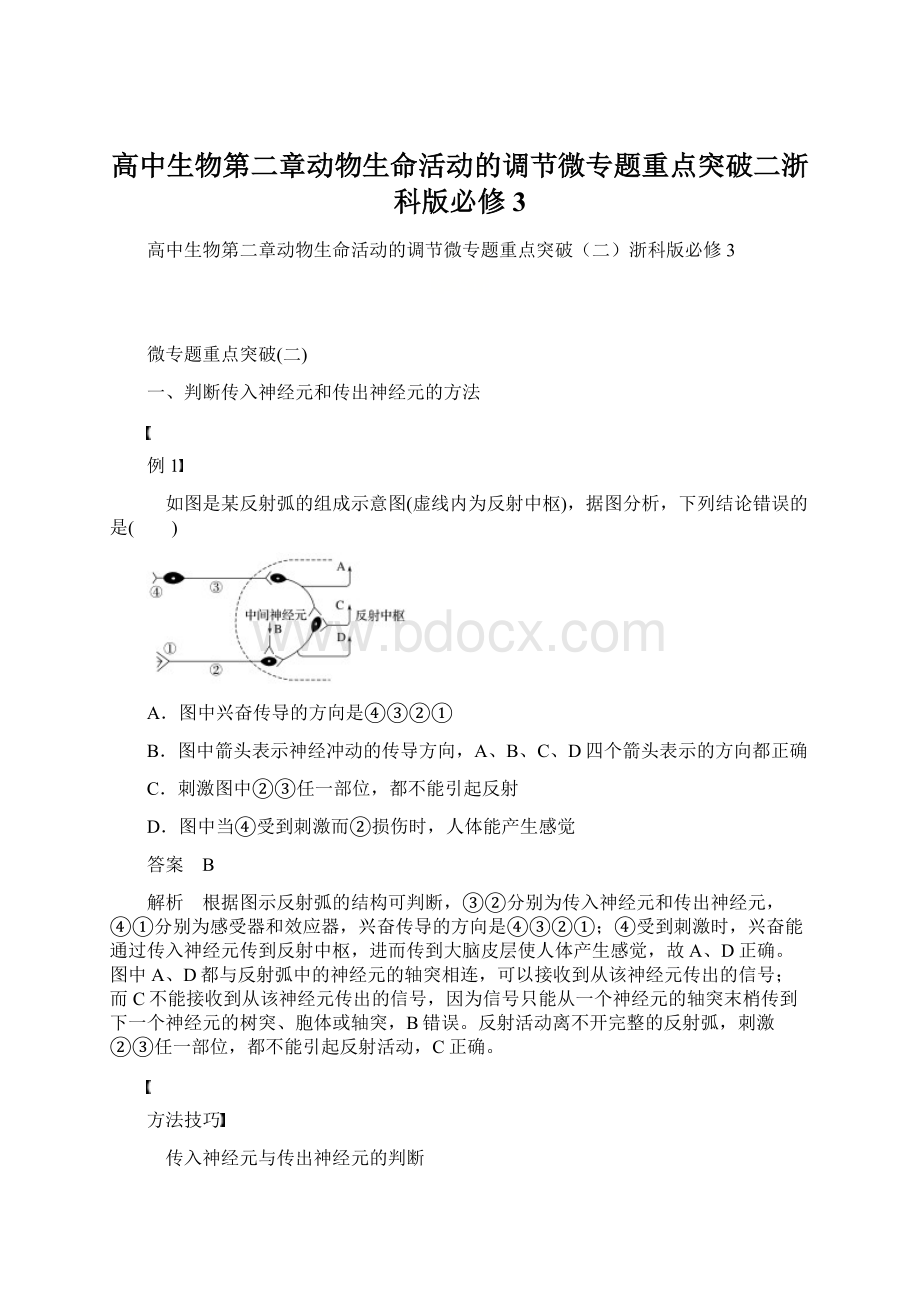

如图是某反射弧的组成示意图(虚线内为反射中枢),据图分析,下列结论错误的是( )

A.图中兴奋传导的方向是④③②①

B.图中箭头表示神经冲动的传导方向,A、B、C、D四个箭头表示的方向都正确

C.刺激图中②③任一部位,都不能引起反射

D.图中当④受到刺激而②损伤时,人体能产生感觉

答案 B

解析 根据图示反射弧的结构可判断,③②分别为传入神经元和传出神经元,④①分别为感受器和效应器,兴奋传导的方向是④③②①;④受到刺激时,兴奋能通过传入神经元传到反射中枢,进而传到大脑皮层使人体产生感觉,故A、D正确。

图中A、D都与反射弧中的神经元的轴突相连,可以接收到从该神经元传出的信号;而C不能接收到从该神经元传出的信号,因为信号只能从一个神经元的轴突末梢传到下一个神经元的树突、胞体或轴突,B错误。

反射活动离不开完整的反射弧,刺激②③任一部位,都不能引起反射活动,C正确。

方法技巧

传入神经元与传出神经元的判断

(1)根据是否有神经节判断:

有神经节的为传入神经元。

(2)根据脊髓灰质的结构判断:

与前角(粗大端)相连的为传出神经元,与后角(狭长端)相连的为传入神经元。

(3)根据脊髓灰质内突触结构判断:

图中与“

”相连的为传入神经元,与“

”相连的为传出神经元。

(4)切断实验法判断:

若切断某一神经,刺激外周段(远离中枢的位置),肌肉不收缩,而刺激向中段(近中枢的位置),肌肉收缩,则切断的为传入神经元,反之则为传出神经元。

变式1

下图为某神经网络结构示意图。

据图分析,叙述正确的是( )

A.F的存在,导致兴奋在此反射弧中双向传导

B.当兴奋传到C的突触后膜时,发生的信号转变是电信号→化学信号

C.刺激A不一定能引起D处膜外电位由正电位变为负电位

D.图中能接受化学递质的细胞共有3个

答案 C

解析 F的存在,只是导致该反射弧参与的调节中有反馈调节,而不是兴奋可以在此反射弧中双向传导,A错误;当兴奋传到C的突触后膜时,发生的信号转变是化学信号→电信号,B错误;由于刺激需要达到一定的强度才能产生兴奋,所以刺激A不一定能引起D处兴奋,即膜外电位不一定会改变,C正确;图中能接受化学递质的细胞共有4个,三个神经元分别是C、D、F,一个效应器细胞E,D错误。

二、解读膜电位变化曲线(选考)

例2

如图表示枪乌贼离体神经纤维在Na+浓度不同的两种海水(正常海水与低Na+海水)中受到刺激后的膜电位变化情况。

下列描述中错误的是( )

A.曲线a代表正常海水中膜电位的变化

B.两种海水中神经纤维的静息电位相同

C.在低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外

D.在正常海水中神经纤维受到刺激后,膜外Na+浓度高于膜内

答案 C

解析 在低Na+海水中,神经纤维兴奋时,Na+向细胞内的扩散量少于正常海水中的,动作电位的峰值要小,故曲线a代表正常海水中膜电位的变化,A正确;由图可知,未受到刺激时,两种海水中神经纤维上的静息电位相同,B正确;在两种海水中,神经纤维无论是静息时还是受到刺激后,膜外的Na+浓度均高于膜内,C错误,D正确。

方法技巧

1.图示

离体神经纤维某一部位受到适当刺激时,受刺激部位细胞膜两侧会出现暂时性的电位变化,产生神经冲动。

如图为该部位受刺激前后,膜两侧电位差的变化。

2.曲线解读

(1)a线段:

静息电位,外正内负,K+外流。

(2)b点:

0电位,动作电位形成过程中,Na+内流。

(3)bc段:

动作电位、外负内正,Na+继续内流;

(4)cd段:

静息电位恢复,K+外流。

变式2

利用不同的处理方式使神经纤维上膜电位产生不同的变化,处理方式及作用机理如下:

①利用药物Ⅰ阻断Na+通道;②利用药物Ⅱ阻断K+通道;③利用药物Ⅲ打开Cl-通道,导致Cl-内流;④将神经纤维置于Na+浓度低的溶液中。

上述处理方式与下列可能出现的结果对应正确的是( )

A.图甲—①,图乙—②,图丙—③,图丁—④

B.图甲—④,图乙—①,图丙—②,图丁—③

C.图甲—③,图乙—①,图丙—④,图丁—②

D.图甲—④,图乙—②,图丙—③,图丁—①

答案 B

解析 ①利用药物Ⅰ阻断Na+通道,膜外Na+不能内流,导致不能形成动作电位,对应图乙;②利用药物Ⅱ阻断K+通道,膜内K+不能外流,兴奋过后的动作电位不能恢复为静息电位,对应图丙;③利用药物Ⅲ打开Cl-通道,导致Cl-内流,加固了外正内负静息电位,更难形成动作电位,对应图丁;④将神经纤维置于Na+浓度低的溶液中,则受刺激后膜外Na+内流减少,形成的动作电位降低,对应图甲。

综上所述,B项正确。

三、分析兴奋传导和传递时电流计指针偏转问题(选考)

例3

神经纤维上有依次排列的四个点A、B、C、D,且AB=BC=CD,现将一个电流表依次连接到神经纤维细胞膜的表面1.AB、2.BD、3.AD两点之间,若在C处给一强刺激,其中电流表指针能够发生两次方向相反的偏转的有( )

A.1、2B.1、3C.2、3D.1、2、3

答案 B

解析 若将一个电流表连接到神经纤维膜表面的A、B两点,若在C处给一强刺激,兴奋先传至B点,然后传至A点,电流表指针能够发生两次方向相反的偏转;若将一个电流表连接到神经纤维膜表面的B、D两点,若在C处给一强刺激,因为BC=CD,B、D两点同时兴奋,故电流表指针不发生偏转;若将一个电流表连接到神经纤维膜表面的A、D两点,若在C处给一强刺激,电流表指针能够发生两次相反方向的偏转,故B项正确。

方法技巧

1.在神经纤维上

(1)刺激a点,b点先兴奋,d点后兴奋,电流计指针发生两次方向相反的偏转。

(2)刺激c点(bc=cd),b点和d点同时兴奋,电流计指针不发生偏转。

2.在神经元之间

(1)刺激b点,由于兴奋在突触部位的传递速度小于在神经纤维上的传导速度,a点先兴奋,d点后兴奋,电流计指针发生两次方向相反的偏转。

(2)刺激c点,兴奋不能传至a点,a点不兴奋,d点可兴奋,电流计指针只发生一次偏转。

变式3

如图表示具有生物活性的蛙坐骨神经腓肠肌标本,神经末梢与肌细胞的接触部位类似于突触,称神经肌肉接点。

下列叙述错误的是( )

A.神经肌肉接点处可发生电信号与化学信号的转变

B.电刺激①处,肌肉会收缩,灵敏电流计指针也会发生偏转

C.电刺激②处,神经纤维上的电流计会记录到电位变化

D.神经纤维上兴奋的传导方向与膜内的电流方向相同

答案 C

解析 神经末梢与肌细胞的接触部位类似于突触,所以神经肌肉接点处可发生电信号与化学信号的转变,A正确;兴奋在神经纤维上双向传导,电刺激①处,兴奋可以传到肌肉和电流计,肌肉会收缩,灵敏电流计会偏转两次,B正确;神经末梢与肌细胞的接触部位类似于突触,肌肉可看做突触后膜,电刺激②处,兴奋不能传到神经纤维,神经纤维上的电流计不会记录到电位变化,C错误;兴奋在神经纤维上的传导方向是双向的,且膜内电流方向与兴奋传导方向一致,D正确。

四、实验探究反射弧中兴奋传导和传递特点(选考)

例4

如图为某反射弧的模式图。

为了验证某药物只能阻断兴奋在神经元之间的传递,而不能阻断兴奋在神经纤维上的传导。

下列实验操作中不需要做的是( )

A.不放药物时,刺激B处,观察现象

B.药物放在A处,刺激B处,观察现象

C.药物放在B处,刺激C处,观察现象

D.药物放在C处,刺激B处,观察现象

答案 C

解析 由图可知,1为感受器,2为效应器,A为突触,B为传入神经元,C为传出神经元。

药物放在B处或不放药物,刺激C处,产生的兴奋都可沿传出神经元到达效应器,使效应器作出反应,并不能证明药物的作用。

实验中首先要证明该反射弧能进行正常的兴奋传递过程,即若不放药物时,刺激B处,效应器有反应。

药物放在A处,刺激B处和药物放在C处、刺激B处这两组实验与不放药物的实验作对照。

若不放药物时,刺激B处,效应器有反应,而将药物放在C处时,刺激B处,效应器有反应,则说明药物不能阻断兴奋在神经纤维上的传导;若不放药物时,刺激B处,效应器有反应,而将药物放在A处时,刺激B处,效应器没有反应,则说明药物能阻断兴奋在神经元间的传递,所以这两组实验都需要做。

综上分析,C符合题意。

方法技巧

1.探究神经冲动在神经纤维上的双向传导

方法设计:

电刺激图中①处,观察A的反应,同时测量②处的电位有无变化。

结果分析:

若A有反应,且②处电位改变,则说明神经冲动在神经纤维上的传导是双向的;若A有反应,而②处无电位变化,则说明神经冲动在神经纤维上的传导是单向的。

2.探究神经冲动在神经元之间的单向传递

方法设计:

先电刺激图中①处,测量③处电位变化;再电刺激图中③处,测量①处的电位变化。

结果分析:

若两次实验的检测部位均发生电位变化,则说明神经冲动在神经元之间的传递是双向的;若只有一处电位改变,则说明神经冲动在神经元之间的传递是单向的。

变式4

将蛙脑破坏,保留脊髓,做蛙心静脉灌注,以维持蛙的基本生命活动。

暴露蛙左后肢屈反射的传入神经元和传出神经元,分别连接电位计ⓐ和ⓑ。

将蛙左后肢趾尖浸入0.5%硫酸溶液后,电位计ⓐ和ⓑ有电位波动,出现屈反射。

如图为该反射弧结构示意图。

(1)用简便的实验验证兴奋能在神经纤维上双向传导,而在反射弧中只能单向传递。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

(2)若在灌注液中添加某种药物,将蛙左后肢趾尖浸入0.5%的硫酸溶液后,电位计ⓐ有波动,电位计ⓑ未出现波动,左后肢未出现屈反射,其原因可能有:

①________________________;②___________________________________。

答案

(1)方法和现象:

刺激电位计ⓑ与骨骼肌之间的传出神经元。

观察到电位计ⓑ有电位波动和左后肢屈腿,电位计ⓐ未出现电位波动

(2)①突触前膜释放的化学递质不能与突触后膜上的特异性受体结合 ②突触前膜不能释放化学递质

解析 图示反射弧为皮肤→传入神经元→反射中枢→传出神经元→骨骼肌。

(1)验证兴奋能在神经纤维上双向传导的实验,设计思路:

刺激神经纤维上的某一点,从该点两侧观察反应。

结合图示信息,刺激电位计ⓑ与骨骼肌之间的传出神经元,观察到图示刺激点左侧电位计ⓑ有电位波动,刺激点右侧的左后肢屈腿,可验证兴奋能在神经纤维上双向传导。

验证兴奋在反射弧中只能单向传递,需跨突触检测,在上述实验基础上,电位计ⓐ未出现电位波动,左后肢屈腿,可验证兴奋只能在反射弧中进行单向传递。

(2)兴奋在神经元间的传递通过化学递质完成,易受药物影响。

若在灌注液中添加某种药物,用0.5%的硫酸溶液刺激蛙左后肢趾尖,电位计ⓐ有波动,电位计ⓑ未出现波动,推测其原因是化学递质传递受阻。

结合化学递质的作用过程,其传递受阻有两种可能:

一是突触前膜不能释放化学递质,二是突触前膜释放的化学递质不能与突触后膜上特异性受体结合。

1.(选考)如图表示人体缩手反射的相关结构(虚线内表示脊髓的部分结构),下列相关叙述正确的是( )

A.刺激X处,可引起a发生反射并使大脑皮层产生痛觉

B.刺激Y处,电流表指针将发