历史岳麓版一轮教案第18讲 苏联俄社会主义经济体制的建立和改革 Word版含答案.docx

《历史岳麓版一轮教案第18讲 苏联俄社会主义经济体制的建立和改革 Word版含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《历史岳麓版一轮教案第18讲 苏联俄社会主义经济体制的建立和改革 Word版含答案.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

历史岳麓版一轮教案第18讲苏联俄社会主义经济体制的建立和改革Word版含答案

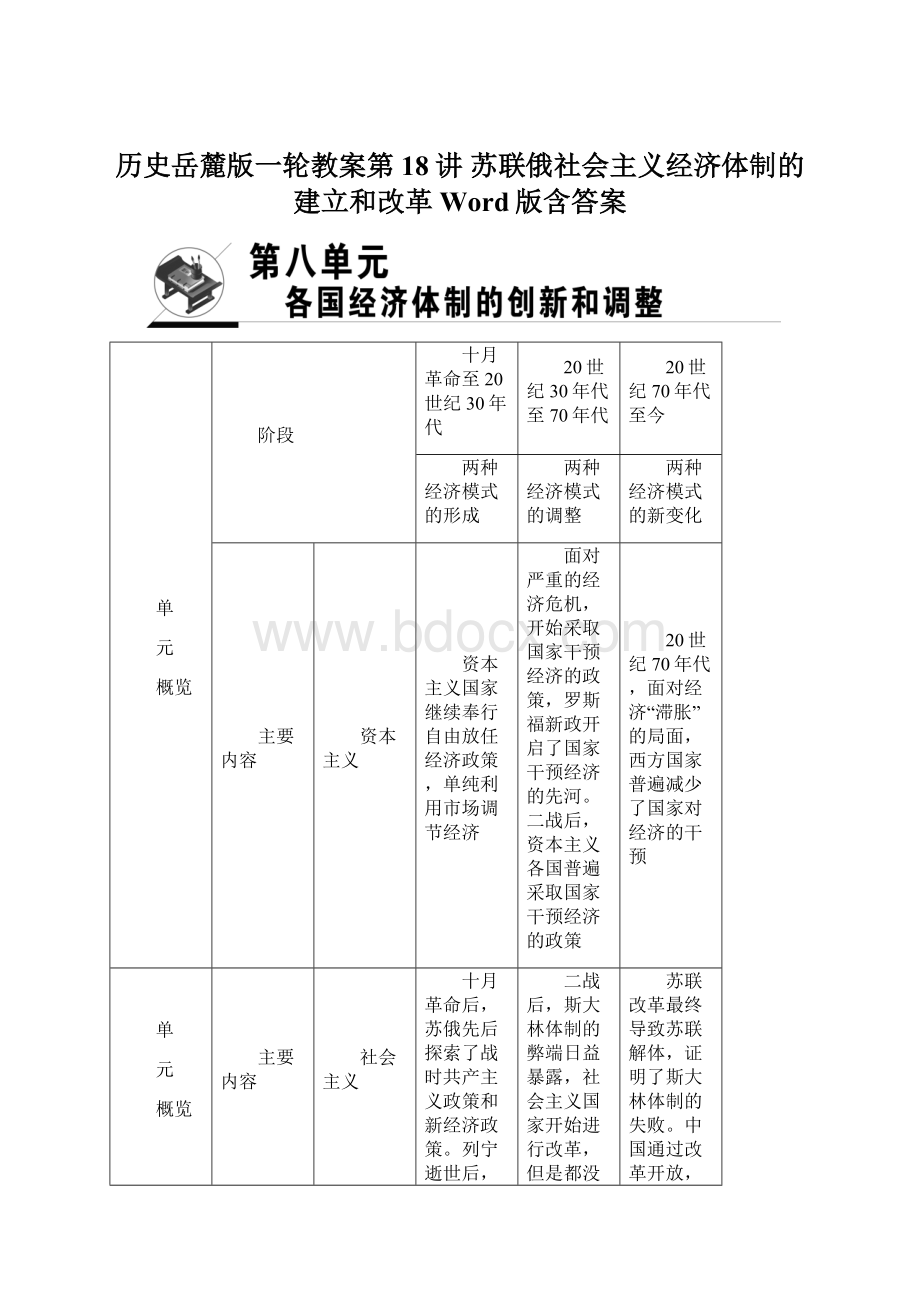

单

元

概览

阶段

十月革命至20世纪30年代

20世纪30年代至70年代

20世纪70年代至今

两种经济模式的形成

两种经济模式的调整

两种经济模式的新变化

主要内容

资本主义

资本主义国家继续奉行自由放任经济政策,单纯利用市场调节经济

面对严重的经济危机,开始采取国家干预经济的政策,罗斯福新政开启了国家干预经济的先河。

二战后,资本主义各国普遍采取国家干预经济的政策

20世纪70年代,面对经济“滞胀”的局面,西方国家普遍减少了国家对经济的干预

单

元

概览

主要内容

社会主义

十月革命后,苏俄先后探索了战时共产主义政策和新经济政策。

列宁逝世后,斯大林逐渐废除新经济政策,形成了高度集中的计划经济体制

二战后,斯大林体制的弊端日益暴露,社会主义国家开始进行改革,但是都没有突破斯大林体制的束缚,最后以失败告终

苏联改革最终导致苏联解体,证明了斯大林体制的失败。

中国通过改革开放,走上了有中国特色的社会主义建设道路,开辟了现代化的新道路

单元主旨

20世纪形成了两种社会制度并存的格局,社会主义经济体制和资本主义经济模式互相影响,都发生了很大变化,给世界各国探索现代化道路提供了有益借鉴

第18讲 苏联(俄)社会主义经济体制的建立和改革

考点1|社会主义经济体制的建立

1.战时共产主义政策

(1)背景

①外患:

十月革命后,英、法、美、日等国对苏俄进行武装干涉。

②内忧:

国内战争爆发,苏俄面临严峻的政治、经济形势。

(2)内容

农业

实行余粮征集制,余粮低价交售国家

工业

普遍实行工业国有化,大中企业收归国有,对小企业实行监督

商业

取消商品贸易,生活必需品都由国家集中分配

分配

强制劳动,实行“不劳动者不得食”的原则

(3)评价

①作用:

最大限度地集中了全国的人力、物力、财力,保证了军事斗争的胜利。

②局限:

许多措施超出了战时需要的限度,引起了农民的不满。

2.新经济政策

(1)背景

①经济困难:

战争严重破坏了经济,国家无力直接领导和组织所有企业的生产。

②政治危机:

农民对战时共产主义政策日益不满,频繁发生暴动。

(2)目的:

解决国内的经济困难和政治危机。

(3)内容

农业

以固定的粮食税代替余粮征集制

工业

关系国家经济命脉的企业仍归国家所有,由国家经营;中小企业和国家暂时无力经营的企业,允许本国和外国资本家经营;恢复私人小企业

流通

由产品交换转为允许自由贸易

(4)意义

①理论上:

列宁找到了一条使落后的俄国过渡到社会主义的途径。

②实践上:

受到广大工人和农民的支持,使国民经济得到恢复和发展,苏维埃政权得到巩固。

列宁对社会主义道路的探索

3.斯大林时期的经济

(1)时间:

20世纪30年代中期

(2)表现

①实行单一的公有制,包括全民所有制和集体所有制。

②实行高度集中的经济管理体制。

③实行排斥市场的指令性计划经济。

④主要以行政手段管理经济。

(3)影响

①积极:

形成了比较齐全的工业体系,基本上实现了工业化;1937年,工业生产总值跃居欧洲第一位、世界第二位;为日后战胜德国法西斯奠定了重要的物质基础。

②消极:

超越了苏联生产力发展的水平,阻碍了苏联经济的进一步发展;模式僵化,第二次世界大战后诞生的社会主义国家大都照搬这一体制,产生了消极影响。

苏联的计划经济体制

(一)新经济政策

史料一 注重实际的列宁认识到让步是不可避免的——因而于1921年采取了“新经济政策”,这一政策①允许局部地恢复资本主义,尤其是在农业和贸易方面。

②农民在向国家缴纳约占其产量的12%的实物税之后,被准许在公开市场上出售他们的农产品。

私人可以经营小商店和小工厂。

农民和新商人即当时所称的“耐泼曼”,都能雇佣劳力,并能保留他们在经营中获得的利润。

不

过,列宁设法使国家控制了土地所有权,③控制了他所称的“制高点”(银行业、对外贸易、重工业和运输业)。

对列宁来说,④新经济政策并不意味着社会主义在俄国的结束,而是暂时的退却,“后退一步为的是前进两步”。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

史料二 列宁指出:

“1921年开春以来,我们提出完全不同的、⑤改良主义的办法来代替原先的行动的办法、方案、方法、制度。

所谓改良主义的办法,就是……活跃商业、小企业、资本主义,审慎地逐渐地掌握它们,或者说,做到有可能只在使它们活跃起来的范围内对它们实行⑥国家调节”。

[学会读史]

史料一反映了新经济政策的特点和列宁对向社会主义过渡的认识。

由①表明列宁认为利用市场和商品货币关系发展生产力是资本主义,说明他未摆脱传统社会主义思想观念的束缚。

由②可以得出利用市场和商品货币关系恢复、发展生产。

由③可以得出国家控制经济命脉。

由④可以得出这是向社会主义过渡的手段。

史料二反映了新经济政策的特点。

关键信息有⑤⑥等。

具体分析思路如下:

改良主义的办法→指新经济政策→“新”在利用商品市场和货币关系发展生产力。

[学会用史]

(1)根据史料一,归纳新经济政策有哪些特点。

从史料一来看,你认为列宁的思想存在什么局限?

【提示】 特点:

利用市场和商品货币关系来恢复、发展生产;在无产阶级国家控制经济命脉的前提下实施;是实现向社会主义过渡的途径。

思想局限:

没有摆脱无私有制、无市场经济的传统社会主义思想观念的束缚。

(2)如何理解史料二中的“改良主义”的办法?

【提示】 合理利用市场和商品关系发展生产。

(3)在向社会主义过渡问题上,列宁的指导思想有何变化?

【提示】 由直接过渡到利用商品货币关系发展生产,向社会主义逐步过渡。

思维拓展

新经济政策的特点和作用

(1)特点

①利用商品货币关系进行社会主义建设。

②在以公有制为主导的前提下,允许多种所有制形式存在。

③是对社会主义经济传统观念的一次重大突破,是列宁对马克思主义的丰富和发展。

(2)作用

①新经济政策的实施使1921年春天的危机迅速消失,生产稳步恢复,巩固了工农联盟,使苏维埃政权日益巩固。

②探索了在小农国家里建设社会主义的途径和方法,推动了生产力的发展,为在苏联实现社会主义工业化和农业集体化,为实现向社会主义过渡创造了条件。

③从实践上说明采用什么方式过渡到社会主义和建立什么样的社会主义模式,必须和本国的具体实际相适应。

(二)“斯大林模式”

史料一 ①政府为发展冶金、采矿和电力工业而建立了大量的工厂,使俄国成了独立于西方控制的世界银行和贸易模式之外的工业国家。

……②和以前一样工业化的核心是依靠俄国强大的自然资源和为与希特勒的反共产主义德国进行战争做准备的重工业。

斯大林不相信价格竞争,而是依靠正规的集中的资源配置来分配设备和物资。

这导致了瓶颈现象和浪费,因为给各个工厂的配额是在莫斯科制定的。

不过毫无疑问,迅速的工业增长正在发生。

③在前两个五年计划期间,也就是到1937年之前,同一时期的西方正陷于经济萧条,苏维埃的机器产量和金属制造业增长了14倍。

苏联已在德国和美国之后成为世界第三大工业强国。

——摘编自皮特·N·斯特恩斯等著《全球文明史》

史料二 ④20世纪二三十年代,在苏联农业集体化运动中,绝大多数农户加入集体农庄,形成了集体农庄经济制度。

⑤农庄是国家直接支配的经济单位,其播种结构、播种面积、单产量、总产量、牲畜种类数量、牲畜产品率、作业方法、农艺措施以及农畜产品的分配等各项指标,都由国家决定。

⑥为保证工业化所需资金,国家实行义务交售制,以远低于生产成本的价格收购农庄的产品。

1953年斯大林逝世时,农庄义务交售的产品价格与成本之比为:

粮食13.2%,土豆7.5%,牛肉5%。

与此相对应的是严峻的农业形势:

1953年的人均粮食和肉类的产量只有432千克和30千克,比革命前1913年的540千克和31.4千克还要低。

——《中学历史教学》

[研读史料]

史料一反映了斯大林时期工业化建设采取的措施和遇到的瓶颈。

由①可知,建立了独立于资本主义世界之外的经济体系;由②可知,依靠强大的自然资源优先发展重工业;由③可知,制定完备的五年计划。

史料二表明“斯大林模式”的特点。

由④可知,集体农庄实行单一的公有制;由⑤可知,集体农庄实行高度集中的计划经济管理模式;由⑥可知,高度集中的计划经济体制严重挫伤了农民的生产积极性,导致了农业生产的停滞不前。

据此归纳苏联社会主义经济体制与“问题”的关系。

[史料运用]

(1)根据史料一并结合所学知识,概括斯大林时期工业化建设采取的措施和遇到“瓶颈”的原因及其启示。

【提示】 措施:

制定完备的五年计划;建立独立于资本主义世界之外的经济体系;依靠强大的自然资源优先发展重工业。

原因:

排除市场体制,倚重计划体制;国际形势的变动,如西方经济危机的恢复等。

启示:

适时调整经济政策与模式;积极利用国际机遇,与世界经济密切联系。

(2)根据史料二归纳斯大林模式的特点及影响。

【提示】 特点:

依靠行政手段干预经济发展;影响:

长期执行指令性计划,压制了地方和企业的积极性。

思维拓展

“斯大林模式”的经验及教训

(1)经验

①促进了苏联经济的迅速增长,为后来反法西斯战争的胜利奠定了物质基础,使苏联成为强大的社会主义国家。

②“斯大林模式”的创立是取决于当时苏联极为落后的社会生产力的发展水平,是落后国家实现工业化的可行方式,在苏联迅速赶上和超过西方发达国家的过程中起到了极为重要的作用,对第二次世界大战后社会主义国家产生过积极的影响。

(2)教训

①一定要坚持生产关系适应生产力发展的原则,遵循经济发展的客观规律。

②实事求是,一切从实际出发,从本国国情出发。

③坚持可持续发展战略,农、轻、重按适当比例平衡发展。

④制定政策必须考虑人民的利益,注意提高人民的生活水平。

1.关于实行新经济政策,列宁曾说,“退一步是为了前进两步”。

对列宁这句话的解读,不确切的是( )

A.“退一步”指允许资本主义现象的存在

B.“前进两步”是为了实现社会主义

C.列宁认为新经济政策只是一种权宜之计

D.新经济政策并不适合苏俄当时的国情

【解析】 新经济政策中实行国家资本主义就是允许资本主义现象的存在,故A项正确;新经济政策主要目的是过渡到社会主义,故B项正确;发展资本主义是为了向社会主义过渡,是权宜之计,故C项正确;新经济政策代替“战时共产主义”政策,符合当时俄国实际,故D项错误,符合题意。

【答案】 D

2.“只有农村居民流入城市,只有农业人口和非农业人口混合和融合起来,才能使农村居民摆脱孤立无援的地位”。

苏俄的下列措施中最有助于实现这一点的是( )

A.余粮征集制 B.建立集体农庄

C.固定粮食税D.允许自由贸易

【解析】 实行余粮征集制,农民没有粮食的处置权,不会出现题干现象,故A项错误;集体农庄限制了农民的自由流动,故B项错误;只有废除余粮征集制,实行固定粮食税,农民才有更多的富余时间,才有权利处理税后的农产品,才会出现题干现象,故C项正确;允许自由贸易有利于城乡交流,但更需要有农村与城市交易的商品,因此不是最有助于实现这一点的措施,故D项错误。

【答案】 C

3.有历史学家在研究苏联(俄)历史时,把20世纪二三十年代苏联(俄)迈向社会主义道路时的努力看作三个实验。

即“追随理想的实验、面对现实的实验、回归理想的实验”。

以下各项与三个实验分别对应正确的是( )

A.战时共产主义政策、新经济政策、斯大林模式

B.新经济政策、农业集体化、斯大林模式

C.战时共产主义政策、斯大林模式、社会主义工业化

D.战时共产主义政策、新经济政策、农业集体化

【解析】 “理想”是实现社会主义公有制经济,“战时共产主义”政策实行工商业单一国有化,战后列宁希望借此政策直接过渡到社会主义,故被称为追随理想的实验;新经济政策是在“战时共产主义”政策引发社会危机的背景下实行的,依据国情局部恢复了私有经济,故是面对现实的实验;斯大林模式在生产力水平较低的苏联采用单一公有制和计划经济体制建立起社会主义制度,故是回归理想的实验,A项符合题意。

【答案】 A

考点2|苏联的经济改革

1.赫鲁晓夫改革

(1)背景

(2)内容

领域

措施

农业

①采用收购制

②允许集体农庄庄员拥有一定数量的自留地和饲养一定数量的牲畜

③开垦荒地,扩大谷物生产

④开展大规模种植玉米运动

⑤将拖拉机等农机卖给集体农庄

工业

①将部分企业管理权下放到加盟共和国

②给予企业调整部分工资的权力

③尝试推行“物质利益原则”

(3)评价

①积极:

一定程度上冲破了传统观念的束缚,取得一定成效。

②消极:

改革在理论上没有突破;目标脱离实际;盲目性大;个人作风急躁,反复无常,阻碍改革的进行。

2.勃列日涅夫改革

(1)目的:

纠正赫鲁晓夫时期的混乱。

(2)内容

领域

措施

农业

①扩大农场和农庄的自主权降低农产品收购计划指标

②提高农产品价格、放松对个人副业的限制等

工业

①推行新经济体制

②注意运用价值规律,扩大企业经营自主权

(3)评价

①积极:

前期收到一定效果,经济有所发展。

②消极:

没有突破原有经济体制的框架;后期陷于停滞;与美国军备竞赛,使经济发展迅速放缓。

3.戈尔巴乔夫改革

(1)背景:

经济全面滑坡,社会陷入危机边缘。

(2)内容

①打破单一的公有制形式,提出“加速发展战略”。

②重点放在工业上;后转向政治体制改革。

(3)评价

①缺乏具体可行的配套措施;政治改革偏离了社会主义方向。

②国内局势失控,导致苏联解体。

1.全面认识苏联的经济改革

(1)改革的程度不同:

赫鲁晓夫改革和勃列日涅夫改革是对“斯大林模式”的局部改革;而戈尔巴乔夫改革则是对“斯大林模式”的彻底否定,放弃了社会主义制度。

(2)改革的侧重点不同:

赫鲁晓夫改革侧重于农业;勃列日涅夫改革侧重于工业;戈尔巴乔夫改革则侧重于政治体制改革。

2.戈尔巴乔夫改革不是导致苏联解体的根本原因

苏联解体的根本原因是“斯大林模式”的弊端长期得不到纠正,从而积累了大量的矛盾和问题,戈尔巴乔夫改革激化了这些矛盾,从而加速了苏联解体。

苏联的经济改革

史料一 赫鲁晓夫上台时苏联的农业问题十分尖锐。

赫鲁晓夫执政后首先改革农业计划制度。

①赫鲁晓夫指出绝不需要中央给集体农庄布置播种面积,规定牲畜的头数。

为了调动农民的积极性,②赫鲁晓夫还在农产品采购制度方面进行了调整。

……在1953年的九月全会上,③赫鲁晓夫提出要种植玉米。

——《苏联真相》

史料二 “他摆弄这个国家,就像家庭主妇摆弄卷心菜一样。

他以为④只要把外面的烂叶子剥掉,就会有里边的好心子,他不停地剥下去,一直到剥光为止。

”

——一位苏联杂志主编讽刺戈尔巴乔夫

有人曾形象地说:

“⑤戈尔巴乔夫改革的手术刀不是挥向党身上的肿瘤,而是挥向了党的脖子。

”

[研读史料]

史料一阐述了赫鲁晓夫执政后进行的农业改革。

由①可知,其措施为扩大集体农庄的自主权;由②可知,其措施为调整农产品采购制度;由③可知,其措施为提倡种植玉米。

史料二据“讽刺戈尔巴乔夫”可知是对戈尔巴乔夫改革的否定。

④和⑤都形象地说明了戈尔巴乔夫改革的失败。

[史料运用]

(1)根据史料一,概括赫鲁晓夫执政后是如何进行农业改革的?

【提示】 扩大集体农庄的自主权;调整农产品采购制度;种植玉米。

(2)史料二是如何看待戈尔巴乔夫改革的?

【提示】 戈尔巴乔夫剥卷心菜的过程就是其改革的过程,先改革经济,未取得成效后转向政治改革。

在政治上,倡导“民主化”“公开性”,实行多党制,最后把问题全都暴露,导致苏联集体。

戈尔巴乔夫的改革并没有指向“肿瘤”,“肿瘤”指高度集中的政治经济体制的弊端;而是“挥向了党的脖子”,体现了戈尔巴乔夫否定了党的领导,否定了社会主义方向,从而造成苏联解体。

思维拓展

苏联改革的不足之处及经验教训

(1)不足之处:

赫鲁晓夫对斯大林的全盘否定,有利于推动对斯大林僵化模式的改革,但也造成人们思想混乱,增添改革的阻力;勃列日涅夫宣布苏联已经建成“发达社会主义”社会的做法,忽视了对经济困难的充分认识,阻碍了改革的进程;戈尔巴乔夫转向政治体制改革太快,导致国内局势逐渐失控;经济改革的宏观决策缺乏具体可行的配套措施;改革中阻力重重。

(2)经验教训:

社会主义国家的改革要处理好政策、发展、稳定三者之间的关系;社会主义改革必须走改革开放和适合本国国情的道路;社会主义改革必须以发展社会主义生产力为宗旨。

4.1957年5月10日苏联最高苏维埃发布法令,将25个中央部和113个加盟共和国部撤销,中央仅保留航空、无线电、造船、化学、重型机械、交通运输建筑等部;全国划分为105个经济行政区,各区设国民经济委员会,管理各地的企业。

此举的影响在于( )

A.使苏联逐渐走上市场经济道路

B.为后来苏联的解体埋下伏笔

C.激发了地方工业建设的积极性

D.大大削弱了国家对经济的控制

【解析】 根据材料“将25个中央部和113个加盟共和国部撤销”和“全国划分为105个经济行政区,各区设国民经济委员会,管理各地的企业”可知,激发了地方工业建设的积极性,故选C项。

A、B、D三项的表述均与题意无关,排除。

【答案】 C

5.1973年3月,苏共中央和部长会议通过了《关于进一步完善工业管理的若干规定》的决议,决定通过合并企业,建立生产联合公司和工业联合公司并减少管理层次来改进工业管理体制。

此后,联合公司在苏联普遍建立起来。

到1979年,联合公司达3947个,参加的企业共有17516个。

这一措施( )

A.仍未能摆脱“斯大林模式”的框架

B.使苏联一跃成为超级大国的重要因素

C.是戈尔巴乔夫改革的重要内容

D.拉开了苏联工业管理体制改革的序幕

【解析】 由时间“1973年”可知,这时是勃列日涅夫改革时期,故C项不正确;苏联成为超级大国是在二战后,故B项不正确;拉开了苏联工业管理体制改革序幕的是赫鲁晓夫下放企业管理权的改革,故D项不正确;只有A项符合题意,因为勃列日涅夫改革没有改变“斯大林模式”。

【答案】 A

6.中国1978年底以后的经济改革取得了成功,苏联赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫进行的经济改革都没有成功,主要原因是( )

A.缺乏正确的理论和政策指导

B.把改革的重点放在工业方面

C.没有进行政治体制改革

D.把改革的重点放在农业方面

【解析】 1978年中共十一届三中全会召开后,中国制定了适合本国经济发展的政策。

赫鲁晓夫时期的改革没有从苏联的实际出发,勃列日涅夫的改革过分追求稳定,戈尔巴乔夫的改革面临重重困难,三者的改革都缺乏正确的理论和政策指导,故A项正确。

其他三项说法不全面。

【答案】 A

近年新课标全国卷命题考查情况分析

考纲

近年全国卷已考试题

情境创设

相关考点

战时共产主义政策和新经济政策;“斯大林模式”;从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革

2015·新课标全国卷Ⅱ·34

苏联粮食产量、出口变化

“斯大林模式”

2014·新课标全国卷Ⅰ·34

苏联引进外资进行工业化

新经济政策

战时共产主义政策和新经济政策;“斯大林模式”;从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革

2013·新课标全国卷Ⅰ·33

马林科夫的报告

“斯大林模式”

2013·新课标全国卷Ⅱ·35

斯大林的言论

“斯大林模式”

2010·新课标全国卷·32

苏维埃政权面临困境

战时共产主义政策

主题一 从“理想”到“现实”的“实验”——列宁时代对社会主义建设的探索

[主题立意]

十月革命后,严峻的内外局势促使苏维埃政权推行战时共产主义政策,以集中全国有限的人力、物力和财力保障军事上的胜利。

国内战争结束后,苏维埃政权曾试图通过战时共产主义政策直接实现向社会主义的过渡,结果并未成功。

新经济政策取代战时共产主义政策是历史的必然,新经济政策的实质是利用市场和商品货币关系来扩大生产,巩固工农联盟,并逐步过渡到社会主义。

新经济政策在苏俄(联)社会主义经济体制的确立过程中起到了承上启下的作用,对中国20世纪70年代末的经济体制改革产生了较大的影响。

利用新材料、创设新情境考查新经济政策的内容及特点在高考中经常出现,因此在复习备考时要牢记这一知识点,特别是与战时共产主义政策对比而显现出的特点。

新经济政策是计划与市场相结合的典范,与罗斯福新政同属现代经济体制的创新和调整,对于中国的经济体制改革有很大的启示,因此高考中往往把它与罗斯福新政、中国的经济体制改革进行对比考查。

[知识交汇]

新经济政策的实施表明,以列宁为首的布尔什维克党放弃了从战时共产主义政策直接过渡到社会主义的设想和实践。

那么,战时共产主义政策和新经济政策有哪些异同点?

【提示】

(1)不同点

比较项

战时共产主义政策

新经济政策

背景

国外协约国武装干涉,国内武装叛乱

国内政治经济危机

方式

直接过渡到社会主义

逐步过渡

生产资料所有制

绝对的、彻底的公有制

多种所有制并存

分配原则

平均主义分配

多种分配形式

经济运行机制

绝对计划调节

计划调节和市场调节相结合

作用和实践效果

战胜了国内外敌人,但不是向社会主义过渡的正确途径

向社会主义过渡的正确途径,使国民经济迅速恢复,并建立了社会主义的经济基础

(2)相同点

①前提:

国家掌握主要经济命脉。

②目的:

巩固政权,探索向社会主义过渡的正确途径。

③内容:

涉及农业、工业、商业和分配等。

④作用:

巩固了政权。

[跟踪训练]

1.1921年春,农村和城市的饥荒表明国民经济已面临崩溃的边缘,经济危机引起的社会动荡积聚着对苏维埃政权的不满情绪,最终导致了反苏维埃政权的骚乱和暴动。

这一状况产生的主要原因是( )

A.自然灾害导致农业歉收

B.农业集体化运动的开展

C.苏俄政策严重脱离现实

D.同盟国对苏俄武装干涉

【解析】 苏俄严重的自然灾害是反苏维埃政权骚乱和暴动的原因之一,但不是主要原因,故A项错误;苏俄农业集体化运动的开展是在1927年联共(布)十五大之后,晚于题干时间,故B项错误;战时共产主义政策实施后期苏俄政权没有及时调整,忽略工农群众的切身利益,导致苏俄政权面临严重的政治经济危机,是导致反苏维埃政权骚乱和暴动发生的主要原因,故C项正确;1920年底,同盟国对苏俄政权的武装斗争基本结束,早于题干时间,故D项错误。

【答案】 C

2.下面是俄国(苏联)1913—1926年工业生产情况表,以下有关这一时期工业发展的结论,错误的是( )

年份

项目

1913

1921

1923

1925

1926

工业产量比重

生产资料生产

40.7%

43.7%

48.1%

43.4%

43.9%

消费资料生产

59.3%

56.3%

51.9%

56.6%

56.1%

A.这一时期经济稳定增长

B.轻工业发展超过重工业

C.国民经济结构尚未失衡

D.注重了经济的恢复发展

【解析】 材料只提供了工业生产中轻工业与重工业比重的变化,没有涉及其他经济部门,也没有纵向绝对值的变化参数,无法判断国民经济整体是否增长,故A项错误,符合题意;题干表格中轻工业的比重高于重工业,故B项正确,不符合题意;重工业比重在45%左右波动,轻工业比重稍大,在55%左右波动,相对平稳合理,故C项正确,不符合题意;1921年开始的新经济政策针对“战时共产主义”政策留下的消极影响和之前战争的破坏,立足于生产力落后的现实,注重对经济的恢复,故D项正确,不符合题意。

【答案】 A

主题二 高度集中的计划经济体制——“斯大林模式”及苏联的经济改革

[