陕西省学年七年级上学期期中语文试题I卷练习.docx

《陕西省学年七年级上学期期中语文试题I卷练习.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《陕西省学年七年级上学期期中语文试题I卷练习.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

陕西省学年七年级上学期期中语文试题I卷练习

陕西省2019-2020学年七年级上学期期中语文试题(I)卷

姓名:

________班级:

________成绩:

________

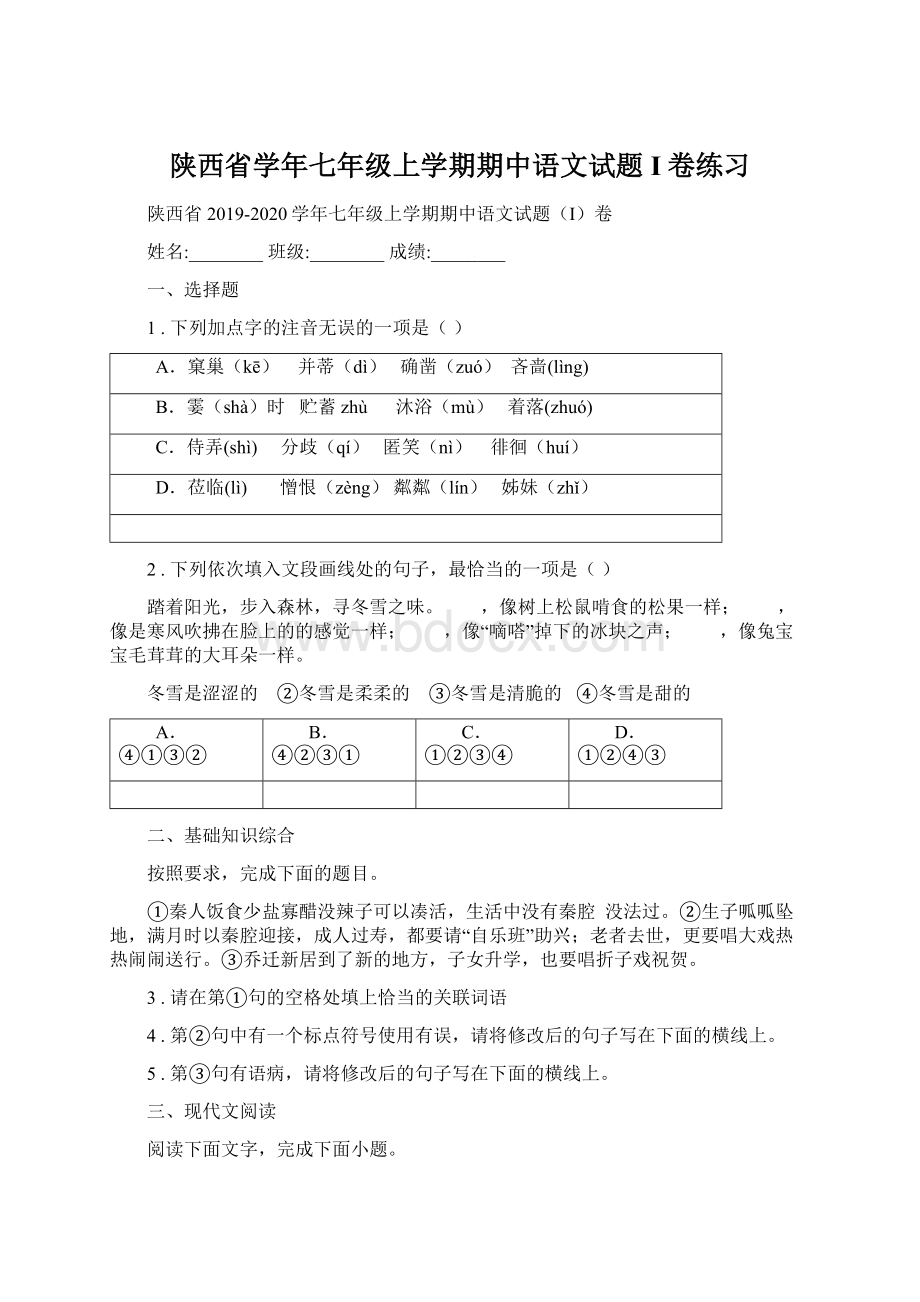

一、选择题

1.下列加点字的注音无误的一项是()

A.窠巢(kē) 并蒂(dì) 确凿(zuó) 吝啬(lìng)

B.霎(shà)时 贮蓄zhù 沐浴(mù) 着落(zhuó)

C.侍弄(shì) 分歧(qí) 匿笑(nì) 徘徊(huí)

D.莅临(lì) 憎恨(zèng) 粼粼(lín) 姊妹(zhǐ)

2.下列依次填入文段画线处的句子,最恰当的一项是()

踏着阳光,步入森林,寻冬雪之味。

,像树上松鼠啃食的松果一样; ,像是寒风吹拂在脸上的的感觉一样; ,像“嘀嗒”掉下的冰块之声; ,像兔宝宝毛茸茸的大耳朵一样。

冬雪是涩涩的 ②冬雪是柔柔的 ③冬雪是清脆的 ④冬雪是甜的

A.④①③②

B.④②③①

C.①②③④

D.①②④③

二、基础知识综合

按照要求,完成下面的题目。

①秦人饭食少盐寡醋没辣子可以凑活,生活中没有秦腔 没法过。

②生子呱呱坠地,满月时以秦腔迎接,成人过寿,都要请“自乐班”助兴;老者去世,更要唱大戏热热闹闹送行。

③乔迁新居到了新的地方,子女升学,也要唱折子戏祝贺。

3.请在第①句的空格处填上恰当的关联词语

4.第②句中有一个标点符号使用有误,请将修改后的句子写在下面的横线上。

5.第③句有语病,请将修改后的句子写在下面的横线上。

三、现代文阅读

阅读下面文字,完成下面小题。

植物在早晨冒汗

①春末、夏日、秋初的计晨,正是气候潮湿、天气凉爽、空气清新的时刻,如果你仔细观察森林,就会发现一个奇妙的现象:

许多植物,如栎树、苦楝树、黄果树等高大乔木,水稻、高梁、玉米等系本农作物,西红柿、抹机等蔬菜,夏士莲、滴水观音等观赏性植物,它们均“怕热”,从叶尖或叶缘淌下一滴滴“汗珠”。

这些“汗珠”在阳光下一闪一闪,犹如夏夜里的群星。

植物们“都汗如雨”,第一滴“汗珠”从叶子上掉下后,叶尖马上又形成第二滴,体积再逐渐增大、掉落,然后第三滴、第四滴,滴满答答掉个不停。

②许多人会问:

“这难道不是露珠吗?

”其实不然,露珠是凝集在地面观地上物体表面的水珠,通常在晴朗少风的夜晚出现。

而那些植物叶子上留出来的“汗珠”,掉落后马上又会冒出新的“汗珠”,如此反复,显然不是露珠。

况且,露珠的水滴很小,一般覆益子整张叶片的表面,也不会从叶尖滴落。

很明显,我们见到的水滴就是从植物体内流出来的“汗珠”。

③科学家为此做了实验,发现这些汗水里含有少量的无机盐和其他物质,就跟人类的汗水一样。

那么;植物为什么会在凉爽的清晨反其道而行之,如此“怕热”而“汗如雨下”呢?

④原来,植物通过根部吸收的水,是需要排出体外的。

白天,它们在阳光下进行光合作用,叶面上的气孔张开,大量水分就通过气孔蒸发掉,所以人们的肉眼看不到它的“汗珠”。

可到了晚上,气孔“打烊”,全部关闭,而根仍在源源不断地吸水。

这样,植物体内的水分就会过剩,需要寻找出口。

于是,叶尖、叶缘上的“水孔”就成了它们的“闸口”。

⑤植物生理学上,科学家们把植物“出汗”称为“吐水”。

植物“吐水”越多,吸收的水分和养分就越多,根系也就越发达。

这说明,吐水是植物健壮的标志;是农作物高产和树木繁茂的基础。

据观测,芋头的一片幼叶在适合的条件下,一夜可“吐”出一百五十滴左右的水。

对于被移栽不久的农作物,如果开始“吐水”了,就说叨它们已经成活了。

⑥此外,植物的“汗水”还有利于自身繁衍。

有些植物的“香汗”芳香袭人,常引诱某些昆虫前来传粉。

植物的“汗水”有相生或相克的特性,如小麦的“汗水”对马铃薯晚疫病就有预防作用,所以马铃薯可以种在刚收割完小麦的土地上;而在向日葵旁种豌豆,则会两败俱伤……

⑦另外,人们还利用植物的“汗水”为病人服务。

如松树的挥发性分泌物可治疗肺结核;五味子对减轻人的疲劳、增强视力、养脾安神等有一定功效;云杉、白桦、椴树的叶片有杀伤白色葡萄球菌的作用。

(选自《知识窗》有删改)

6.用简洁的语言,说说植物为什么会在凉爽的清晨“怕热”而“汗如雨下”?

7.选文第④段中加着重号的词语“打烊”有什么表达效果?

8.选文④⑤两段的位置能否调换?

请说说现由。

9.第⑥段划横线的句子运用了什么说明方法,有什么作用?

阅读下面文章,完成下列小题。

云端上的村庄

秦岭

①天,拎着村庄;村,踩着云端;云,罩着崖顶。

②站在大渡河畔,我东张西望,唯见白云悠悠,不见一脊一瓦。

我在想:

那高高的云端之上,真的会是胜利村人的故乡吗?

③当地文友问我:

“你在找什么?

”

④“云端上的村庄。

”

⑤“其实,所谓‘云端上的村庄’,听着充满诗情画意,说穿了那是典型的‘悬崖村’,咱这一带有很多。

至于胜利村旧址,如果不是特别好的天气,肉眼是看不到的。

”

⑥初闻“云端上的村庄”,应该与早先媒体曾经报道过的凉山彝族自治州昭觉县阿土勒尔村有关,记得当时我正在家中看电视,荧屏上惊现这样的画面:

村子在云端若隐若现,峭壁上凌空垂挂着长长的藤梯,崖畔上镂刻着窄窄的石阶,几十名放学回家的小学生,像一长串贴在悬崖上的壁虎,手脚并用,一寸寸、一点点往上蹭,蹭,蹭……可这次到了大渡河金口大峡谷,我才知道当年的胜利村比阿土勒尔村有过之而无不及。

云端里的胜利村,海拔高达一千六百米。

当地人说:

“人掉下去,就像从天上掉下去一样,不沾一根草。

”

⑦“蜀道难,难于上青天。

”那一刻,我真正懂了李白。

⑧“老鹰茶,茶老鹰,香飘万里留客人……”

⑨风中,隐隐约约传来山歌声,如丝似缕,优美婉转,这应是从胜利村新址传来的吧。

靠近村口,迎面矗立着一块高大

的石碑,上刻“道林子峡谷第一村”八个大字。

朋友曾提醒我,他二十年前和朋友不远千里下川西,曾攀爬过好几个“云端上的村庄”,从谷底到村庄,来回平均至少三天时间。

很多乡民与世隔绝,见到他们这些不速之客,目光里充满了戒备和疑惑。

⑩绕过大石碑,一条开阔整洁、弧度如虹的主街道扑面而来,两旁是几十幢鳞次栉比、错落有致的川西

特色风貌建筑群:

民居、超市、宾馆、文体活动中心……白墙青瓦,

廊檐飞翘,阁楼竞秀,古朴中洋溢着时尚,雄浑中饱含着风

情。

小巷时见小桥流水,门口多有桂树浓荫,院内常常鸡犬相闻。

各种石砌、木搭的花圃、围墙,玲珑雅致,风格迥异。

三三两两的村民有的在聊天,有的在下棋,有的主动和我打招呼,表情善良友好。

⑪街道中央的文化广场上,三位美丽的彝家姑娘,身穿崭新、漂亮的彝家服饰,正在介绍这里的老鹰茶:

“先生,喝杯老鹰茶吧。

”

⑫我问:

“一杯多少钱?

”

⑬“咱自产的,不要钱,只要你们外边人常来做客就行。

”

⑭其中一个姑娘告诉我,她们几位并非云端上下来的移民,而是政府的组织宣传让她们所在的公司认准了胜利村得天独厚的旅游前景和发展商机,专门在这里开发老鹰茶。

云端上的环境适宜种植老鹰茶。

如今人下了云端,茶却上了云端,种植面积扩大,行销省内外。

三位姑娘手拉手,唱起了《远方的客人请你留下来》:

“路旁的花儿正在开,树上果儿等人摘,远方的客人请你留下来……”

⑮不用问,进村之前听到的山歌,一定是这三位姑娘唱的了。

我尝了一口老鹰茶,果然别有风味。

⑯蓦然回首,这才发现身后矗立着一个巨大的石雕,内容展示的是当年胜利村人背着背篼在云端上艰难攀登的画面。

正面题有四个大字:

云端移民。

石雕背面,镂刻一行小字:

这里的人们来自悬崖绝壁的云端之上。

⑰一位七十多岁的老大爷正在给游客讲云端上的故事:

“我们来自云端,来云端之前,湖广是我们的家乡……”

⑱我再次把目光投向云端。

10.对课文内容理解与分析不正确的一项是()

A.本文通过写胜利村新址景象,表达了作者对胜利村人生活状态的思考与感悟。

B.本文写作者来到云端之上的胜利村,见到村庄换新颜,感叹胜利村人生活越过越好。

C.“云端上的村庄”就是典型的“悬崖村”,村民走向外面的世界常要借助藤梯,攀爬悬崖。

D.本文语言朴实清新,有一种自然流动的节奏,同时还运用多种修辞方法,富有表现力。

11.胜利村人有怎样的特点?

请结合文章内容简要分析。

12.根据提示,赏析文中画线的句子。

(1)天,拎着村庄;村,踩着云端;云,罩着崖顶。

(从修辞角度)

(2)几十名放学回家的小学生,像一长串贴在悬崖上的壁虎,手脚并用,一寸寸、一点点往上蹭,蹭,蹭……(从描写角度)

13.文末“我再次把目光投向云端”语意丰富,结合文本谈谈你的理解。

四、对比阅读

阅读《咏雪》,完成各题。

咏雪

谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。

俄而雪骤,公欣然曰:

“白雪纷纷何所似?

”兄子胡儿曰:

“撒盐空中差可拟。

”兄女曰:

“未若柳絮因风起。

”公大笑乐。

即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

14.下列选项每组词语中加点字的意思相同的一项是

A.俄而雪骤/暴风骤雨

B.公欣然曰/不以为然

C.差可拟/阴差阳错

D.因风起/因材施教

15.翻译文中三处画线语句,并依据上下文对其作出进一步理解,全都正确的一项是

A.谢太傅寒雪日内集

翻译:

谢安在一个冬雪纷飞的日子里,把家里人聚集在一起。

理解:

短短八个字,交代了时间、地点、故事的社会背景和主人公、事件的起因等,体现了文言文语言的精练。

B.与儿女讲论文义

翻译:

跟他的子女一起谈论诗文。

理解:

谢氏家族是世代诗礼之家,谢安遇到雪天无法外出,有时间和子女“讲论文义”,体现了对他教育的重视。

C.公大笑乐

翻译:

谢安听了开心的大笑起来。

理解:

从“公欣然”和“大笑乐”可以看出谢安一家人亲密无间的感情,能够感受到古代人美好的家庭生活情趣。

16.把下雪的情景分别比作“撒盐空中”和“柳絮因风起”,你认为哪个比喻更生动形象?

请说明理由。

17.中国古代有很多“少年早慧”的故事。

请你根据上文和下面两则链接材料,概括说明“少年早慧”在谢道韫、夏侯荣、戴震身上分别有怎样的体现。

(链接材料一)

荣①,字幼权。

幼聪惠,文帝闻而请焉。

宾客百馀人,人一奏刺②,悉书其乡邑名氏。

客示之,一寓目③,使之遍谈,不谬一人。

帝深奇之。

(链接材料二)

授《大学章句》④,至“右经一章”以下,震⑤问塾师:

“此何以知为孔子之言而曾子述之?

又何以知为曾子之意而门人记之?

”师应之曰:

“此朱文公⑥所说。

”即问:

“朱文公何时人?

”曰:

“宋朝人。

”“孔子、曾子何时人?

”曰:

“周朝人。

”“周朝、宋朝相去几何时矣?

”曰:

“几二千年矣。

”“然则朱文公何以知然?

”师无以应,曰:

“此非常儿也。

”

注:

①荣:

夏侯荣,三国魏将。

②刺:

名帖,相当于现在的名片。

③寓目:

观看,过目。

④《大学章句》:

出自《四书集注》,是朱熹对《大学》的注释和补充。

⑤震:

即戴震,清代著名语言文字学家、哲学家、思想家。

⑥朱文公:

即朱熹,宋朝儒学集大成者,世尊称为朱子。

五、句子默写

18.默写。

(1)回乐烽前沙似雪,____________。

(李益《夜上受降城闻笛》)

(2)_______________,应傍战场开。

(岑参《行军九日思长安故园》)

(3)_____________,落花时节又逢君。

(杜甫《江南逢李龟年》)

(4)____________,随君直到夜郎西。

(李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》)

(5)乡书何处达,_______________________。

(王湾《次北固山下》)

(6)_____________________,思君不见下渝州。

(李白《峨眉山月歌》)

(7)《观沧海》中,最能反映作者博大胸襟的句子是:

日月之行,若出其中;__,___。

(8)求学应谦虚,正如《论语》中所说的____________,___________。

19.古诗词名句默写(每题1分共10分)

1.山光悦鸟性,___________________。

(常建《题破山寺后禅院》)

2.水何澹澹, 。

(曹操《观沧海》)

3.争渡,争渡, 。

(李清照《如梦令》)

4. ,却话巴山夜雨时。

(李商隐《夜雨寄北》)

5.马致远在《天净沙·秋思》中直抒胸臆,道出天涯游子之悲的词句是:

,

。

6.杜牧的《泊秦淮》中作者讽刺当朝统治者不顾国家艰难,只顾自己享乐的句子是:

, 。

7.《次北固山下》以“小景写大景”的诗句是 , 。

8.生活中表示既善于从正面学习,也善于从反面借鉴的意思时,我们常引用《论语》中的话:

, 。

(2分)

9.朱熹的《观书有感》:

借景喻理,说明只有思想永远活跃,接受种种不同新思想、新知识,方能才思不断,新水长流的哲理的句子:

, 。

10. ,吹面不寒杨柳风。

20.(题文)古诗词默写。

(1)______,影入平羌江水流。

(李白《峨眉山月歌》)

(2)______,落花时节又逢君。

(杜甫《江南逢李龟年》)

(3)遥怜故园菊,______。

(岑参《行军九日思长安故园》)

(4)不知何处吹芦管,______。

(李益《夜上受降城闻笛》)

(5)《夜上受降城闻笛》一诗中运用比喻的修辞手法来描写景色的句子是______。

六、诗歌鉴赏

阅读下面这首诗,完成下列小题。

渡荆门送别

李白

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

21.“山随平野尽,江入大荒流”历来被人们称道。

请对“随”和“入”字进行赏析。

22.这首诗融情于景,抒发了诗人怎样的情感?

七、名著阅读

23.依据相关名著知识填空。

“师者,传道授业解惑也”。

________(人名)教会孙悟空筋斗云与七十二变,________(人名)拯救了一个野人,给他起名“星期五”,并教会他穿衣、说英语等生活技能;________(人名)以公正之心对待鲁迅,添改讲义,认真负责,纠正解剖图,严格要求。

24.鲁迅先生笔锋犀利冷峻,他的散文集《朝花夕拾》中除了理性的批判却也着温情的一面,请举出其作品《藤野先生》中的一个具体事例进行分析。

八、作文

25.阅读下面的文字,按要求作文。

范仲淹未及洞庭湖却“思接”岳阳楼,可见游览未必要亲临;苏东坡一生“历典八州”却拥有惊艳古今的有趣灵魂,可见艰难未必只有苦涩......其实,有时候,真实未必美丽,美丽未必真实;逆境未必是坏事,顺境未必是好事。

“未必”是一种质疑的眼光,也是一种思考的方式......

上面这段文字引发了你怎样的联想和思考?

请以“未必”为题目,自选角度,确定立意,写一篇600-800字的文章。

要求:

①除诗歌外,文体自选;②不要套作,不得抄袭,不出现真实校名和师生姓名;③用规范汉字书写。

参考答案

一、选择题

1、

2、

二、基础知识综合

1、

三、现代文阅读

1、

2、

四、对比阅读

1、

五、句子默写

1、

2、

3、

六、诗歌鉴赏

1、

七、名著阅读

1、

2、

八、作文

1、