中国结核病病理学诊断专家共识.docx

《中国结核病病理学诊断专家共识.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国结核病病理学诊断专家共识.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

中国结核病病理学诊断专家共识

【诊疗方案】中国结核病病理学诊断专家共识

结核病是严重威胁人类健康的重要传染性疾病之一,世界卫生组织最新统计数据显示,2021年全球有超过1000万新发结核病患者,死亡人数达180万[1]。

病理学诊断是微生物学之外最重要的结核病确诊途径,在痰菌阴性的肺结核及肺外结核的诊断中发挥着非常重要的作用。

近年来,随着分子病理学技术的快速开展,结核病的病理学检查可为临床提供更明确的诊断,如结核病与非结核分枝杆菌病的鉴别诊断及耐药结核病的诊断等。

为了促进我国结核病病理学诊断水平的提高,增进临床医生对结核病病理诊断的认识,中华医学会结核病学分会组织病理学及临床领域专家共同探讨了结核病病理学诊断的相关问题,并最终形成'结核病病理学诊断专家共识'。

一、结核病的分类及其病理变化

(一)结核病的分类结核病是由结核分枝杆菌复合群(Mycobacteriumtuberculosiscomplex,MTBC)引起的传染性疾病[2],可发生在全身多种脏器,其中以肺部最为常见。

结核病按照发病部位可分为肺结核与肺外结核。

肺结核指发生在肺实质的结核病。

肺外结核指发生在肺脏以外器官的结核病,常见发病部位有胸膜、淋巴结、骨与关节、脑膜与脑、皮肤、肠道及泌尿生殖系统等[3]。

(二)结核病的病理变化结核病的病理变化主要包括渗出性病变、增生性病变和坏死性病变。

在结核病的开展过程中,受结核分枝杆菌(Mycobacteriumtuberculosis,MTB)毒力、感染菌量及机体自身免疫力不同等因素的影响,上述3种病理变化常混杂存在,在不同阶段,多以某种病理改变为主并相互转化[4]。

1.渗出性病变:

渗出性病变主要出现在结核性炎症的早期或机体免疫力低下、MTB量多、毒力强或变态反响较强时,表现为浆液性或浆液纤维素性炎。

病理改变主要为局部组织小血管扩张、充血,浆液、中性粒细胞及淋巴细胞向血管外渗出,渗出液中主要为浆液和纤维蛋白,之后出现中性粒细胞减少,代之以淋巴细胞和巨噬细胞为主要细胞成分,巨噬细胞可吞噬MTB。

在渗出性病变中可查到MTB。

当机体抵抗力强或治疗及时,渗出性病变可完全吸收而不留痕迹,但亦可转化为增生性病变或坏死性病变。

2.增生性病变:

当感染的MTB量少、毒力低或免疫反响较强时,出现以增生反响为主的病变。

增生性病变是结核病病理特征性的病变,主要表现为肉芽肿形成,包括坏死性和非坏死性肉芽肿,有时形成结核结节。

肉芽肿病变的主要成分为类上皮细胞(亦称上皮样细胞)及多核巨细胞。

肉芽肿病变并非结核病所特有,亦可出现在其他病变中,如真菌病和结节病等。

结核性肉芽肿病变中可见类上皮细胞、朗格汉斯巨细胞及干酪样坏死等。

结核结节是结核性肉芽肿病变中较特异的形态结构,结节中心常为干酪样坏死,坏死周边围绕类上皮细胞及散在的朗格汉斯巨细胞,结节的外侧为淋巴细胞及少量反响性增生的纤维母细胞。

单个结节一般较小,肉眼不易区别,当3~5个结核结节融合在一起时那么为粟粒大小,呈灰白色或灰黄色。

类上皮细胞是增生性病变的主要成分,是由巨噬细胞在MTB菌体脂质的作用下转化而成。

朗格汉斯巨细胞是由类上皮细胞相互融合而成[5],体积较大,大小不一,直径为100~500μm,细胞核为数个至上百个不等,呈花环状或马蹄形排列在细胞质一侧,这与其他多核巨细胞的形态有所不同。

3.坏死性病变:

当MTB量多、毒力强、机体抵抗力低下或变态反响强烈时,渗出性和增生性病变可出现以坏死为主的病理变化。

结核性坏死属凝固性坏死的一种,因坏死组织中含有MTB脂质和巨噬细胞在变性坏死过程中产生的细胞内脂质等,这种坏死组织不液化,呈淡黄色,均匀细腻,呈细颗粒状,形态似奶酪,故称干酪样坏死。

干酪样坏死中含有数量不等的MTB,可长期以休眠的形式生存。

干酪样坏死灶可出现钙化或骨化,周围纤维组织增生,继而形成纤维包裹,病变可长期稳定。

在某些因素作用下,干酪样坏死灶亦可出现液化,液化的物质可成为MTB的培养基,使其大量繁殖,导致病变渗出、扩大。

当病灶与外界相通(如位于肺脏、肾脏等)时,液化坏死物质可经肺支气管及肾输尿管排出,形成空洞性结核,并成为结核病的重要传染源。

二、病理学诊断结核病的主要方法

(一)常规病理学诊断常规病理标本的诊断包括大体检查和显微镜下检查。

1.大体检查:

标本的大体观察非常重要,应详细记述标本大小、形状、外表和切面颜色、质地、病变部位、大小、形状、有无干酪样坏死和钙化,有无空洞、空洞大小和数量、洞壁厚度、内壁是否光滑等。

典型的大体标本呈灰黄色,质地细腻且形似奶酪的坏死组织(干酪样坏死),对结核病的诊断具有提示作用。

随着微创技术在临床的广泛应用,目前病理标本大多为内镜活检、穿刺活检和细针吸取的小标本,缺少手术切除标本的大体观察,病理科医生在诊断中要谨慎,防止漏诊或误诊。

2.镜下检查:

显微镜下结核病病变通常为坏死性肉芽肿性炎,但亦可为非坏死性肉芽肿性炎。

典型的病变是肉芽肿伴干酪样坏死,外周有纤维结缔组织和慢性炎症细胞浸润,病变周边可见朗格汉斯巨细胞[6]。

结核病的根本病理变化主要为渗出性病变、增生性病变和坏死性病变,这3种病变可以共存,随机体抵抗力、对MTB的变态反响强度、MTB的菌量及毒力强度而相互转化[4]。

需要注意的是,结核病的大体观察、组织学表现及细胞学表现虽然具有一定的特异性,但所有上述表现亦可出现在其他感染性和非感染性肉芽肿性病变中。

所以常规的病理学诊断手段并非结核病诊断的金标准,必须通过其他辅助检查找到结核病病原学依据方可确诊。

(二)特殊染色

1.抗酸染色:

抗酸染色是诊断结核病最常用的特殊染色方法。

由于MTB的细胞壁内含有大量脂质,包围在肽聚糖的外面,所以分枝杆菌一般不易着色,要经过加热和延长染色时间来促使其着色。

但分枝杆菌中的分枝菌酸与染料结合后很难被酸性脱色剂脱色,故名抗酸染色。

最经典的抗酸染色方法是萋尼(Ziehl-Neelsen)染色法,现多用改进法。

油镜下MTB一般呈红染的两端钝圆稍弯曲的杆状,有时呈串珠状。

抗酸杆菌多见于坏死的中心区或坏死区与上皮样肉芽肿的交界处。

抗酸染色需要注意以下几点:

(1)除MTB外,麻风分枝杆菌(Mycobacteriumleprae)和非结核分枝杆菌(non-tuberculousmycobacteria,NTM)也是抗酸阳性杆菌,肉眼很难分辨,需要进一步进行分子病理检测或分枝杆菌培养加以鉴别。

(2)除分枝杆菌外,诺卡菌属(Nocardia)及军团菌属(Legionella)局部细菌也可呈抗酸染色阳性,应注意鉴别[7,8]。

(3)抗酸阳性率一般较低,抗酸阴性不能否认MTB的存在。

对于临床高度疑心结核病的组织标本可适当制成厚切片(如10μm)进行抗酸染色,以提高阳性检出率。

(4)NTM是一类环境分枝杆菌,主要源于污水、土壤及气溶胶等,是造成抗酸染色假阳性的重要污染源。

如抗酸杆菌出现在非结核病病变区、组织外的玻片空白区或与组织不在同一个水平面时,需排除污染造成的假阳性。

(5)每次进行抗酸染色时需设阳性对照。

阅片需使用高倍镜和油镜,当高倍镜未发现阳性菌时,须使用油镜检查,以防假阴性。

2.网状纤维染色:

该染色显示组织结构是否完整、坏死的范围和程度。

凝固性坏死中网状纤维明显减少,在干酪样坏死中可完全消失。

由于干酪样坏死对于结核病具有一定的诊断价值,而仅通过HE染色对于坏死性质的判定可能出现一定的偏差,所以网状纤维染色对结核病的诊断和鉴别诊断有一定的帮助。

3.六胺银(GMS)及过碘酸盐希夫(PAS)染色:

真菌病是除结核病外最为常见的感染性肉芽肿疾病。

真菌病和结核病有时很难通过HE染色鉴别。

诊断真菌病需要在病变区找到真菌病原体。

GMS染色和PAS染色是最常用的识别真菌的染色方法。

这2种特殊染色虽然对于直接诊断结核病没有太大的价值,但却可起到与真菌病进行鉴别诊断的作用,有效防止误诊。

4.金安罗丹明染色:

与传统的抗酸染色法相比,金安罗丹明染色后抗酸杆菌会发出黄绿色荧光,在暗视野下更醒目,且可以在高倍镜下观察,不需要用油镜。

该方法与抗酸染色法相比操作和检测更方便,检出率更高。

但该方法需要紫外光源,较难对抗酸杆菌进行定位,同时荧光染色片无法长期保存。

(三)免疫组织化学染色免疫组织化学法(IHC)是利用抗原-抗体的特异性结合反响原理,以抗原或抗体检测和定位组织中目标蛋白质的一种技术方法。

结核病IHC染色主要使用两种类型的抗体,第一种类型是针对不同细胞类型的抗体,如抗CD68抗体可帮助区分类上皮细胞与上皮来源细胞,有助于确认肉芽肿结构,但对于结核病的诊断价值有限。

第二种类型是针对MTB特异抗原的抗体,这类抗体可在组织切片中显示MTB蛋白的表达,对结核病的诊断有帮助。

目前报道的抗体主要识别BCG成分、MPT64、PstS1及Ag85B等抗原[9,10,11,12]。

免疫组织化学检查操作简便,阳性信号易于观察,不需要使用油镜,可以有效提高敏感度和工作效率,但尚无可应用于临床诊断的第二种类型IHC抗体及结核病IHC的判读标准,需要开展更多的临床转化及评估研究。

(四)分子病理学检测近年来,分子病理学检测技术开展迅速。

基于基因检测的分子病理新技术具有简单、快捷、特异、敏感及快速等优点,可有效提高组织标本中MTB的检出率,可帮助鉴别结核病与非结核分枝杆菌病,还可以帮助诊断耐药结核病,为结核病病理学精准诊断提供了更多的辅助手段。

目前常用的技术如下。

1.实时荧光定量PCR技术:

实时荧光定量PCR(realtimefluorescencequantitativePCR)主要原理是通过荧光染料或荧光标记的特异性探针,对PCR产物进行标记跟踪,实时在线监控反响过程,结合相应软件对产物进行分析。

该技术是目前临床应用最为广泛的分子病理检测技术,其主要优势在于操作简便、本钱低廉、快速及敏感等。

MTB特异序列IS6110是目前最常用的检测靶点,该序列只存在于MTB复合群,且是多拷贝,对于结核病诊断的敏感度和特异度较高,可用于鉴别诊断结核病与非结核分枝杆菌病[13,14]。

2.核酸杂交技术:

核酸杂交(nucleicacidhybridization)技术主要原理是与探针(probe)具有一定同源性和互补性的待测核酸分子在一定的条件下,可与探针通过氢键形成双链分子。

这种双链分子经过同位素、荧光物质或生物素标记后,可通过放射自显影或显色反响检测出来。

该技术比PCR技术具有更高的检测通量,一次实验可以检测多个基因位点。

由于NTM种类繁多,而不同非结核分枝杆菌病治疗方案不尽相同,因此该技术在分枝杆菌菌种鉴定中具有独特优势。

另外,该技术可以实现一次检测多种抗结核药物的耐药相关基因突变,如通过检测rpoB基因突变筛选利福平耐药的MTB,通过检测katG、inhA、ahpC等基因突变可筛选异烟肼耐药的MTB等[15,16]。

3.高分辨熔解曲线技术:

高分辨熔解曲线(highresolutionmelting,HRM)技术主要原理是双链核酸分子热稳定性受其长度及碱基组成的影响,序列变化会导致升温过程中双链核酸分子解链行为的改变。

由于所用的荧光染料只能结合双链核酸分子,因此通过实时检测双链核酸分子熔解过程中荧光信号值的变化,再借助专业性的分析软件,可以检测待测核酸分子的序列多态性。

其特点是敏感度高、可检测单碱基差异、本钱低且闭管操作等。

该技术也可应用于分枝杆菌菌种鉴定及耐药结核病的诊断[17,18]。

PCR的分子病理检测技术敏感度很高,外源DNA的污染容易造成假阳性,需要注意以下几点:

(1)分子病理检测需在符合国家标准的临床基因扩增实验室中,由受过专门培训的专业人员按照标准化操作规程进行,以保证检测结果的准确性。

(2)每次实验需设置阳性与阴性对照。

(3)当检测结果出现阴性时,不能排除由于病原菌数量低于检测限值而引起的假阴性结果。

(4)实验耗材尽量使用无核酸、无核酸酶、无菌的一次性用品,尽量使用带滤芯吸头,防止气溶胶对加样器的污染。

(5)建议分子病理检测使用专属切片机,不与其他常规切片机混用。

每个标本应使用独立刀片进行切片,以防交叉污染。

(6)准备用于分子病理检测的白片应参照(5),同时注意捞片机中使用洁净水。

三、结核病与其他肉芽肿疾病的病理学鉴别诊断

(一)结核病与其他感染性肉芽肿疾病的鉴别诊断

1.非结核分枝杆菌病:

NTM是分枝杆菌属除结核分枝杆菌复合群和麻风分枝杆菌以外的其他分枝杆菌的统称。

NTM是一类环境分枝杆菌,其中局部为致病菌或条件致病菌[19]。

NTM可以侵犯人体多种器官引发非结核分枝杆菌病,也可引起全身播散性疾病。

非结核分枝杆菌病见于免疫功能低下的宿主和(或)之前有肺疾病的患者,包括慢阻病、肺结核、尘肺、支气管扩张和肺癌等。

此外,由于因消毒不严而引起的院内感染亦有发生。

非结核分枝杆菌病病理变化与结核病非常类似,常为坏死性肉芽肿性炎[20]。

NTM与MTB均为抗酸阳性菌,形态非常相似,大多数情况下很难鉴别。

目前有明确报道的与MTB具有不同形态特征的NTM为堪萨斯分枝杆菌(Mycobacteriumkansasii),该菌与MTB相比菌体粗而长,末端易弯曲成钩状或S状[21]。

但要明确分枝杆菌的类型,需要进行分子病理检测或新鲜组织培养。

2.真菌病:

真菌病(fungaldiseases)是由真菌感染引起的疾病,是除了分枝杆菌病以外最为常见的感染性肉芽肿疾病。

诊断真菌病需要在病灶中找到真菌病原体,常见者为组织胞浆菌(histoplasma)、隐球菌(cryptococcus)、芽生菌(blastomyces)、球孢子菌(coccidioides)、曲霉(aspergillus)、毛霉(mucor)等。

很多真菌在HE常规切片可以识别,进一步识别需要结合特殊染色。

常用的染色方法为六胺银和PAS染色,前者真菌染色为棕黑色,后者为红色。

3.寄生虫感染:

寄生虫(parasite)感染也可引起肉芽肿病变。

常见寄生虫有肺血吸虫(pulmonaryschistosomiasis)和肺吸虫(pulmonaryparagonimiasis)等,可引起动脉阻塞及坏死性肉芽肿病变,有时还可见到大量嗜酸粒细胞浸润。

在坏死区或肺血管腔内可见少量病原虫,病原虫体积大,不需要特殊染色,在HE切片中就可以清楚识别[6]。

4.麻风病:

麻风病(leprosy)是由麻风分枝杆菌引起的一种慢性传染病,病变主要累及皮肤和周围神经,可形成肉芽肿,亦可形成结核样结节,结节中心可见坏死。

主要特点是病变对神经组织的侵犯。

抗酸染色可在瘤型和界线型麻风病变找到大量麻风杆菌,但在结核型和未定型麻风病变中麻风杆菌非常少。

明确诊断需通过基因检测进行菌种鉴定[6,22]。

(二)结核病与非感染性肉芽肿疾病的鉴别诊断

1.结节病(sarcoidosis):

是一种尚未明确病因的肉芽肿性疾病,全身多个系统均可受累,但以肺和肺门淋巴结受累最为常见。

临床一般多无发热,可出现咳嗽等。

影像学常见双肺门对称性增大,患者血清中血管紧张素转换酶(angiotensinconvertingenzyme,ACE)多增高,这些与分枝杆菌病有所不同。

结节病具有比拟显著的遗传性,研究结果说明结节病相关基因多态性的检测可能对结节病的诊断有所帮助[23]。

病理所见常为非坏死性肉芽肿,与增殖性结核病肉芽肿相似。

但以下改变是其特点:

结节体积一般比拟小,大小相近,各自界限清楚且规那么;病变主要在肺间质,不在肺气腔内;病变沿支气管血管和淋巴道分布;在多核巨细胞内有时可见到包涵体(星形体、schaumann小体)。

抗酸染色及MTBDNA检测均阴性[20]。

2.肉芽肿性多血管炎(granulomatosiswithpolyangiitis,GPA):

既往称为韦格纳肉芽肿病(Wegener′sgranulomatosis,WG),是一种全身系统性疾病,常累及肺、上呼吸道和肾脏。

临床多表现为发热、体重下降、咳嗽、胸痛及咯血等。

一般双肺可见多发结节,界限较清。

患者血清抗中性粒细胞胞质抗体(anti-neutrophilcytoplasmicantibodies,ANCA),特别是胞质型ANCA(cytoplasmicANCA,C-ANCA)常阳性。

支气管镜活检和细针肺穿刺活检常因组织少而不能明确诊断,多采用开胸或胸腔镜取较大组织活检。

GPA组织学特点是坏死性肉芽肿性炎伴血管炎,病变部位有大片坏死区,坏死区呈嗜碱性不规那么地图样(geographic),病变区的小动脉和静脉出现血管炎改变。

血管有灶性坏死及肉芽肿形成,急性及慢性炎细胞浸润伴纤维素样坏死[21,24]。

抗酸染色、PAS染色可与分枝杆菌病及真菌病鉴别。

3.嗜酸性肉芽肿多血管炎(eosinophilicgranulomatosiswithpolyangiitis,EGPA):

又称为Churg-Strauss综合征(Churg-Strausssyndrome,CSS)或过敏性肉芽肿病(allergicgranulomatosis,AG),是一类涉及中、小动脉的系统性血管炎。

常见受累器官包括肺、心脏、肝脏、脾、皮肤及周围神经等。

主要的临床特点有合并支气管哮喘,外周血嗜酸粒细胞达1500/μl或外周血白细胞分类中嗜酸粒细胞比例>10%,累及2个或更多肺外器官的系统性血管炎等。

患者血清核周型ANCA(perinuclearANCA,P-ANCA)常阳性。

诊断常常通过肺外活检组织进行,主要包括皮肤、神经组织及肌肉组织等。

主要的病理特点是嗜酸粒细胞浸润、坏死性血管炎及血管外肉芽肿性炎[6,20,24]。

4.克罗恩病(Chron′sdisease):

是一种原因未明的多发于胃肠道的疾病。

发病年龄有2个顶峰期,即20~40岁和60~70岁。

本病以回肠末端和结肠多见,为反复发作的慢性进行性炎症。

镜下可见不连续性肠炎、裂隙状溃疡、淋巴细胞增生及结节病样肉芽肿形成。

肉芽肿中心一般无坏死,抗酸染色阴性。

肠结核常见干酪样坏死及肠系膜淋巴结结核。

5.异物性肉芽肿(foreignbodies):

肉芽肿是由异物引起的肉芽肿,常见的异物如手术缝线、石棉、滑石粉、木刺及其他异物等。

典型异物反响为巨噬细胞及异物巨细胞包围异物,细胞质内有时可见吞噬的异物。

异物巨细胞的核多在细胞质中心排列,成簇状,与结核肉芽肿中的朗格汉斯巨细胞不同。

6.坏死性淋巴结炎:

1972年由Kikuchi[25]首先报道,因此又称菊池病。

病因不明,年轻人多见,常伴高热。

一般为单个淋巴结肿大,以颈部多见,触之有痛感。

白细胞正常或偏低。

组织学表现为淋巴结结构消失,可见坏死和大量核碎屑,增生细胞为浆样树突状细胞,但无中性粒细胞,应与结核病早期坏死而又无肉芽肿病变形成时鉴别,抗酸染色及MTBDNA检测是预防病理误诊的重要方法之一。

7.猫抓病性淋巴结炎:

猫抓病性淋巴结炎又名猫抓病(catscratchdisease,CSD),一般多因猫抓伤引起的淋巴结炎,病因尚不太清楚,多考虑由细菌感染引起,主要累及滑车、腋下及颈部淋巴结。

淋巴结肿大,并可见多灶状小脓肿形成,周边围以上皮样细胞,但无干酪样坏死,这与结核不同。

抗酸染色及MTBDNA检测阴性[7,23]。

此外,一些肿瘤的引流淋巴结内也可能出现肉芽肿性病变,如霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤的淋巴结可出现肉芽肿,应与结核病进行鉴别诊断,以免误诊[26,27]。

四、结核病诊断的病理学标准根据中华医学会出版的?

临床技术操作标准:

病理学分册?

所规定的病理学诊断根本类型[28],将结核病病理学诊断分为4个根本类型:

Ⅰ类:

明确结核病诊断,病变组织及细胞病理变化符合结核病病理变化特征,且具有结核病病原学证据,可作明确诊断。

Ⅱ类:

提示性诊断,病变组织及细胞病理变化具备结核病病理变化特征,但没有明确结核病病原学证据,不能排除结核病可能性的可作提示性诊断;如'符合结核'、'考虑为结核'、'提示为结核'、'疑诊为结核'、'不能排除(除外)结核'等。

Ⅲ类:

描述性诊断,指检材切片或涂片所显示的病变组织或细胞缺乏以提示诊断为结核病,只能进行病变的形态描述。

Ⅳ类:

无法诊断,送检标本过小、破碎、固定不当、自溶、严重变形等无法做出病理学诊断。

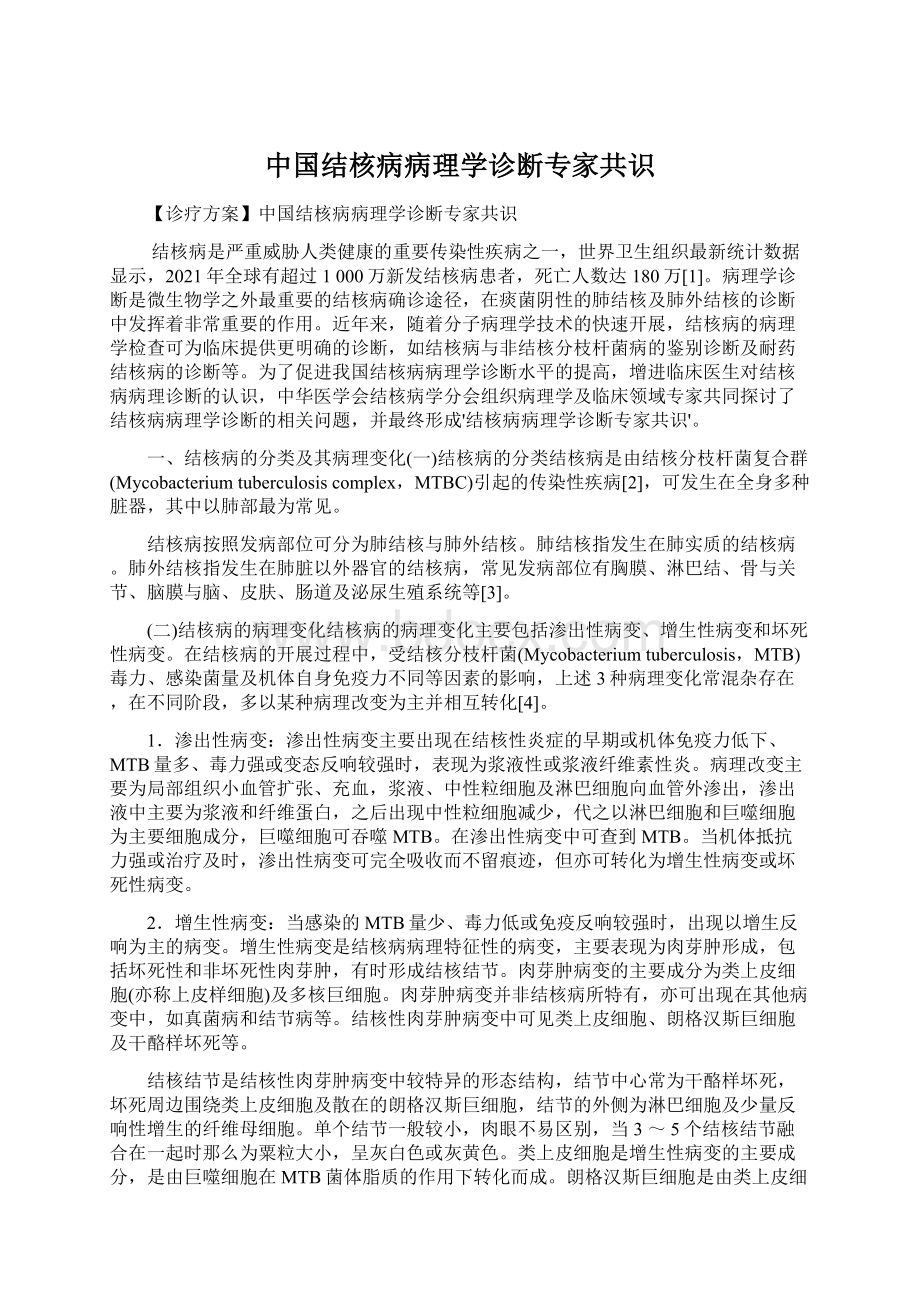

五、病理学诊断结核病的推荐流程目前可应用于临床的结核病病理学诊断方法主要包括形态学诊断(HE染色)、特殊染色(抗酸染色及真菌染色等)及分子病理基因检测等。

抗酸染色及MTB基因检测是查找结核病病原学证据的主要手段。

真菌染色主要用于结核病与真菌病的鉴别诊断。

不同科室可以根据自身情况确定适合的流程。

诊断结果可参考结核病病理学诊断推荐流程(图1),其中未开展的工程可按照阴性结果进行诊断分类,如未开展MTB基因检测时可按照MTB基因检测阴性结果进行解读。

图1病理学诊断结核病推荐流程及结果解读

六、耐药结核病的分子病理学诊断目前耐药结核病形势非常严峻,2021年全世界只有1/5的耐多药结核病患者被发现并接受治疗,全球耐多药患者治愈率仅为52%[1]。

及时、准确地诊断结核病患者是否耐药是结核病防控工作的重要环节。

MTB大局部的耐药属性是通过耐药相关基因突变获得[29],因此,通过分子生物学技术检测病灶中的MTB耐药相关基因位点是否发生突变,可快速诊断耐药结核病。

(一)常见的MTB耐药相关基因

1.利福平耐药相关基因:

与利福平耐药相关的主要基因是rpoB,约90%~95%的利福平耐药菌株rpoB基因81bp耐药决定区(rifampicinresistancedeterminingregion,RRDR)出现突变,最常见的突变位点是531、526及516位密码子,有些密码子如513、526及531还会同时引起高水平利福平与利福布汀交叉耐药。

由于85%~90%的利福平耐药MTB同时出现异烟肼耐药,故rpoB耐药基因突变检测对于耐多药结核病患者的筛查具有重要的意义[30]。

2.异烟肼耐药相关基因:

与异烟肼耐药相关的基因有katG、inhA、kasA及ahpC等,其中以katG基因编码区及inhA基因调控区突变为主。

katG基因315、138及328位密码子是最常见的突变位点。

inhA基因大局部突变出现在-15~-8启动子区。

katG及inhA突变频率在不同地区不同人群中差异较大,如katG突变率为50%~95%,inhA突变率为6%~30%[30,31]。

3.乙胺丁醇耐药相关基因:

MTB的乙胺丁醇耐药主要与embABC操纵子基因突变相关。

98%的MTB乙胺丁醇耐药别离株含有embABC操纵子基因突变,其中以embB306、embB406及embB497突变最为常见。

embB306突变率在不同地区人群中变化较大,为20%~70%[30,31]。

4.吡嗪酰胺耐药相关基因:

pncA是目前报道的与吡嗪酰胺耐药相关的主要基因,相对热点突变区域是3~17、61~85和132~142位密码子,但有20%~30%的吡嗪酰胺耐药MTB菌株具有野生型pncA基因[30,31]。

5.链霉素耐药相关基因:

rpsL和rrs基因突变是导致MTB对链霉素耐药的主要原因,70%~95%的耐药突变发生在这2个基因中。

rpsL43密码子和rrs基因905及513密码子是最为常见的突变位点[30,31]。

6.氟喹诺酮类药物耐药相关基因:

氟喹诺酮类药物作为重要的二线抗结核药物在耐药结核病的治疗中起着重要作用。

目前与氟喹诺酮类药物耐药相关的主要基因有gyrA和gyrB,其中gyrA基因67~106位密码子区域被称为喹诺酮耐药决定区(quinoloneresistancedeterminingregion,QRDR),报道最多的突变位点有gyrA的90、91和94位密码子以及gyrB的464和495位密码子[30,31]。

(二)耐药基因突变常用的检测方法分子生物学耐药检测方法由于快速、敏感而被越来越多地应用于临床,世界卫生组织也已推荐使用一些基因检测技术用于耐药结核病的诊断,如XpertMTB/RIF及线性探针技术等[32]。

国内目前也有基于探针杂交以及高分辨溶解曲线技术