天津九年级中考寒假复习教案第三讲写景状物阅读Ⅰ.docx

《天津九年级中考寒假复习教案第三讲写景状物阅读Ⅰ.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《天津九年级中考寒假复习教案第三讲写景状物阅读Ⅰ.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

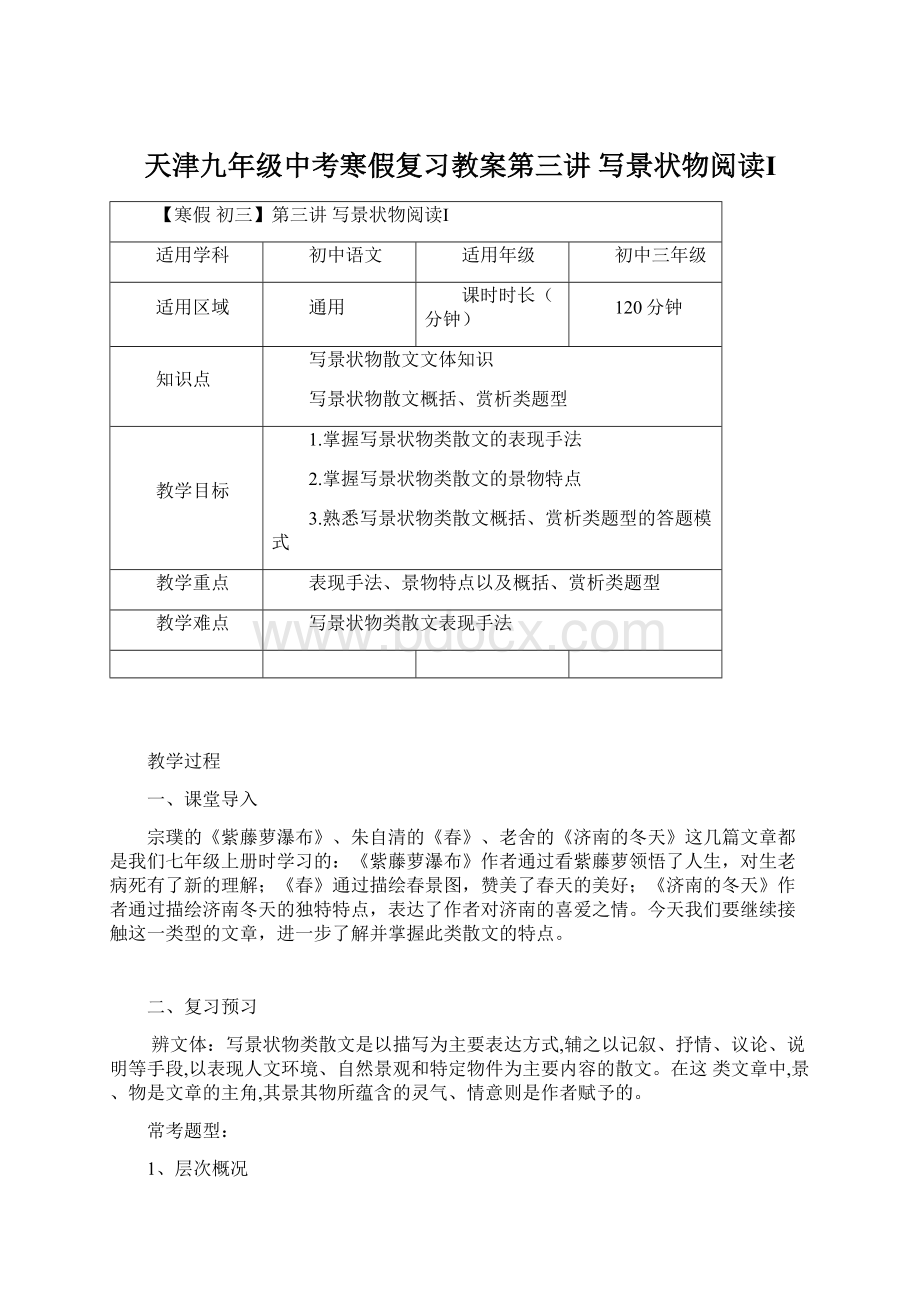

天津九年级中考寒假复习教案第三讲写景状物阅读Ⅰ

【寒假初三】第三讲写景状物阅读Ⅰ

适用学科

初中语文

适用年级

初中三年级

适用区域

通用

课时时长(分钟)

120分钟

知识点

写景状物散文文体知识

写景状物散文概括、赏析类题型

教学目标

1.掌握写景状物类散文的表现手法

2.掌握写景状物类散文的景物特点

3.熟悉写景状物类散文概括、赏析类题型的答题模式

教学重点

表现手法、景物特点以及概括、赏析类题型

教学难点

写景状物类散文表现手法

教学过程

一、课堂导入

宗璞的《紫藤萝瀑布》、朱自清的《春》、老舍的《济南的冬天》这几篇文章都是我们七年级上册时学习的:

《紫藤萝瀑布》作者通过看紫藤萝领悟了人生,对生老病死有了新的理解;《春》通过描绘春景图,赞美了春天的美好;《济南的冬天》作者通过描绘济南冬天的独特特点,表达了作者对济南的喜爱之情。

今天我们要继续接触这一类型的文章,进一步了解并掌握此类散文的特点。

二、复习预习

辨文体:

写景状物类散文是以描写为主要表达方式,辅之以记叙、抒情、议论、说明等手段,以表现人文环境、自然景观和特定物件为主要内容的散文。

在这类文章中,景、物是文章的主角,其景其物所蕴含的灵气、情意则是作者赋予的。

常考题型:

1、层次概况

2、赏析语句

3、理解词语、句子、题目的含义

4、某句话或者某段话的作用

5、表现手法

6、主题、情感把握

三、知识讲解

知识点1

理清文章脉络,整体把握

1、文章主要描写对象是什么?

2、写了对象的哪些特点?

(外形、特殊经历、品质或者精神)

3、文章

线索是什么?

4、文章的表现手法?

5、表达了怎样的情感?

考点/易错点

1、文章出现多个对象,主要对象混淆不清

2、对象特点遗漏

4、表现手法理解不够精准

5、情感主旨理解较为肤浅

知识点2

层次概括

1、概括对象的主要特点

对象的特点:

外形、经历、品质或者精神

2、文章的线索是什么?

围绕着文章线索写了哪些事情?

考点/易错点

A、概括类题型的语言标志:

“哪些”“哪里”“怎样”“为什么”(原因)“分条概括”“具体说明”

B、答题的方法与步骤

①根据题干确定答题范围

②分层概括每段主要内容,相同内容段落合并

③依据分值确定答题点

④尽量用原文回答问题

知识点3

赏析语句

赏析语句:

表现力丰富的语句、情感丰富的句子

①修辞(比喻、拟人、排比、夸张、设问)+修辞的作用+写出……+表现/表达了……

②描写(语言、动作、心理、神态、外貌、细节描写……)+写出了……+表现/表达了……

答题模式:

运用了某某修辞/描写+生动形象/细腻+写出了……+表现/表达了……

考点/易错点

1、修辞、描写寻找不够精准

2、答题时遗漏语句的具体内容

3、表达或者表现的情感,表述不够细化

知识点4

表现手法

写景状物类散文的主要表现手法:

借景/物喻人、借景/物喻理、借景/物抒情、托物言志、象征、对比烘托、欲扬先抑等。

表现手法常考题型:

⑴结合文章分析文章的情感主旨?

⑵文章运用了什么表现手法?

考点/易错点

1、景/物的特点把握不准,表现手法分析不到位

2、揣摩作者对人物的情感不够细化

4、例题精析

【例题1】

向一棵树鞠躬

我突然被一棵榆树惊呆了。

说突然,是因为我在这条小巷的尽头住了十年,天天从它跟前走过,竞没有注意到它的存在。

那天早晨,我无意识地朝路边的砖垛上扫了一眼,一下子就看到了这棵树。

这是一棵不同寻常的树。

它长在一堆码起来的砖垛上。

周围是林林总总的大树小树。

砖垛有两米多高,我不知道它在那里堆了多少年,表层的砖被一层青苔覆盖着。

砖们不规则地排列在一起,好像训练累了的老兵,歪歪斜斜地站在那里,勉强保持着一种队形。

它其实只有一米来高。

稀稀疏疏的枝杈恣意地伸展着,形不成高大伟岸的姿态,却展示了固执顽强的生命。

它站在高高的砖垛上作俯视状,鸟瞰着这个喧闹的世界。

它小心地经营着自己。

它当然喜欢玉树临风般的躯体,哪怕是小家碧玉的亭亭玉立也可以呀!

但命运却把它交付给一堆砖。

当初,它选择了砖垛前面的那一片阳光地带,准备唱着歌儿向老榆树告别。

可是就在瞬间,一阵微微的风,把它飘到砖垛上,它的命运因此而改变。

它知道:

躲避现实只能毁灭自己,安于命运,顺势而长,才是生命的根本。

它只能压抑着蓬勃向上的内驱力,让饱满的激情化作一段朴实——它长成了灌木丛。

即便如此,它也肯定受过不尽的苦痛。

雷电轰击过它,狂风摧残过它,风雪侵蚀过它。

最难耐的还是干旱和贫瘠。

它有时想拦住匆匆而过的雨水,雨水却不屑一顾;也曾经挽留过晶莹的露珠,露珠只轻轻吻了它一下,就再也寻觅不着。

脚下那座高原似的砖垛,却贫瘠得难以供应它起码的养料。

它只得打自己的主意。

让主干变粗变矮,让枝叶变小变多,尽量节衣缩食,减少消耗。

尽可能挽留住雨露,拼命把根往下扎,这是它生存的策略。

厄运使得它青筋突暴,浑身疤痂,身体佝偻,它没有屈服。

无论生活怎样艰难,总得面对,总得应付,总得一步一步走过。

我久久地站在那里,为一棵榆树而感动。

一天傍晚,我下班回来,发现那砖垛已经不见了。

一个老人默默地站在那棵树旁。

老人告诉我,这垛砖堆了十八年。

当初准备盖房子用,儿子突然得病死了。

媳妇改嫁,他领着孙子孙女度日,房子就耽搁了。

现在孙子孙女已长大成人,会挣钱了,政府又补贴了一部分钱,房子终于可以翻修了。

在老人平静的叙述中,丝毫不见其悲凉,仿佛生活就是如此。

我怔在那里。

十八年,我不知老人是如何艰辛度过的。

老人走了,他边走边自言自语道:

“你看这棵树,咋就恁耐活呢?

缺水少土的,竞活了十八年,真要活成精了!

”蓦地,我仿佛觉得眼前的这棵榆树,就是老人的翻版。

蓬蓬松松的枝叶,是老人稀疏的乱发;褶褶皱皱的干,是老人饱经风霜的脸;还有那地下柔柔细细的根,是老人冉冉飘飞的胡须。

望着老人步履艰辛地走了,走在那条弯弯曲曲的小路上。

于是,那条被晚霞映红了的小巷,行走着一个永恒的雕塑。

眼泪模糊了我的双眼。

我默默地伫立,向老人、向那棵榆树深深地鞠了一躬。

【题干】1.第二段说:

“这是一棵不同寻常的树。

”这棵树的“不同寻常”表现在哪些方面?

请根据文意简要回答。

【答案】生长环境极其恶劣;外形矮小、纤弱、朴实;忍受苦痛,顽强生长。

【解析】榆树的外形特点、特殊经历、品质或者精神。

根据文段,确定答题范围3、4、5段

,依据分值确定答题点,在文段中进行提炼。

【题干】2.下列句子形象生动,富有表现力,请

加以赏析。

(4分)

①它有时想拦住匆匆而过的雨水,雨水却不屑一顾;也曾经挽留过晶莹的露珠,露珠只轻轻吻了它一下,就再也寻觅不着。

②于是,那条被晚霞映红了的小巷,行走着一个永恒的雕塑。

【答案】①运用拟人手法,写榆树“拦”不住雨水,“挽留”不住露珠,表现了它忍受着干旱和贫瘠的苦痛。

②将老人远去的形象比喻成行走着的“永恒的雕塑”,赞美了那种不畏艰辛、乐观生活的精神品质。

【解析】结合题干分析,题目涉及句子赏析,抓住修辞、结合句

子及上下文内容。

答题时涉及修辞、内容及情感三方面。

【题干】3.第四段中说:

“躲避现实只能毁灭自己,安于命运,顺势而长,才是生命的根本。

”对这种观点,你是否认同?

请简述理由。

【答案】认同,因为命运并非能随意改变的,生活要讲究实际,像那棵树一样在恶劣环境中顽强生长,也不失为人生的智慧。

不认同,因为人需要有更高的追求,命运是可以通过自己的抗争改变的,安于命运是一种消极的人生态度。

【解析】结合题干分析,题目涉及到文章主要情感、主旨的揣摩,文章借物喻理,通过描写“榆树”这一顺应环境顽强生长的形象,告诉人们面对困难与挫折要百折不屈。

【例题2】

像蒲公英一样生存

李智红

在我的印象中,蒲公英永远属于那种十分普通的小草。

许多地方的田野山坡、路边墙角,都能见到它们的踪迹。

蒲公英的花朵和果实,富有浪漫的诗意。

它的花朵呈现出一种纯粹的金黄,花形与菊花一般大小,风韵也不在菊花之下。

等到果实完全成熟之后,它便会绽开成一柄柄洁白如雪、轻盈如羽的小伞儿,伞托上坠一颗圆锥形的、饱满而丰润的籽粒。

微风一吹,它们便像一朵朵降落伞似的,飘飘悠悠随风而去。

我曾对生长在不同环境中的蒲公英作过仔细观察。

我发现那些长在丰腴土地上的蒲公英,虽得以放任地

滋长,自由地繁衍,快意地沐浴着酣畅的春风和雨露,但竟然全长得一副没精打采的

模样。

它们要么猥琐而呆板,要么苍老而枯黄,不能给人以更多值得咀嚼和品味的东西。

也曾见识过被园艺师栽培驯化的蒲公英,开紫色的花,枝叶和花朵都远比野生的肥硕壮实,但又觉得在那绚丽雍容的

表象背后,总透着一股掩饰不住的俗气和肤浅,空有华表而缺乏内在的质感。

我先前工作的单位小院,也是随处可见蒲公英的生长,而且越是路边墙角,越是石阶缝隙,生长得就越加旺盛。

即使是那些已经浇灌了厚厚的混凝土面的院坝和走道之间,只要有哪怕是一丝丝龟裂的缝隙,它们都能扎根繁衍。

单位曾组织我们将院里的蒲公英一次次地当作杂草垃圾铲除,但只要雨水一浇,过不了几天,它们又会滋长出鲜活的嫩芽。

纵然把它们连根拔了,到第二年的春天,和风一吹,雨露一润,它们又重新萌发出新枝嫩叶,而且比上一年长得更茁壮,更旺盛。

那些生长在路道和台阶之间的蒲公英,为了避开行人的践踏和伤害,全都卧石而生,伏地而长。

为了生存,它们刚一破土,就懂得向大地匍匐,懂得以一种隐忍和有度的伸曲来保护自己。

这些生存在极其艰辛困苦甚至几近绝境的不毛之地的蒲公英,首要的课题就是想方设法地存活下来,然后长叶开花,繁衍后代。

在万物芸芸的自然界,蒲

公英永远处于一种可有可无的配角地位。

它没有牡丹“若教解语应倾国,任是

无情亦动人”的美艳,没有桃花“紫陌红尘拂面来,无人不道看花回”的喧闹,也没有海棠“朝醉暮吟看不足,羡他蝴蝶宿深枝”的得宠。

但它总是默默而又尽情地开出黄色的小花,结出褐色的瘦果,为自己、为后代绵延生命的血脉。

每当看到这些卑微的蒲公英,我都为它们的生命内涵而产生一种莫名的感动。

同时,我又惊异于同一类型的生命,处在不同的生存境遇中,它们所呈现的生命状态竞有如此的区别和差异。

草木无性亦有性,世人有知亦无知。

蒲公英在自己阴翳的心坎上引进阳光,在灰白的生命里添上亮色,而人却制造

出桎梏,把自己牢牢地禁锢在狭小的世界里。

面对充满诱惑而又浮躁的社会现实,倘若我们在羡慕那花天酒地、一掷千金的富贵生活,沉湎于碌碌无为、得过且过的平庸日子,哀叹社会不公、自己又怀才不遇时,想想那蒲公英,它会是一帖清热降火的良药,使我们领悟到生命的本质,将心态变得平和一些,心灵变得洁净一点。

(本文有删改)

【题干】1.“卑微的蒲公英”具有哪些“生命内涵”?

请分点简要分析。

(6分)

【答案】写蒲公英不择地势,历经磨难仍旺盛生长,显示出顽强的生命力,;写蒲公英为避开践踏和伤害,卧石而生,伏地而长,表现出隐忍和有度伸曲的生存智慧;通过与牡丹、桃花、海棠的美艳得宠对比,再现出朴实无华,甘于寂寞的品质。

【解析】结合题干分析,本题需要考生把握对象的蛀牙特点,在确定对象后,结合上下文在文章中找出物的特点(外形、经历、品质或者精神)。

【题干】2.下列句子富有表现力.请加以赏析。

(4分)

①等到果实

完全成熟之后,它便会绽开成一柄柄洁白如雪、轻盈如羽的小伞儿,伞托上坠一颗圆锥形的、饱满而丰润的籽粒。

②蒲公英在自己阴翳的心坎上引进阳光,在灰白的生命里添上亮色,而人却制造出桎梏,把自己牢牢地禁锢在狭小的世界里。

【答案】①通过“洁白如雪”轻盈如羽“”小伞儿“等比喻,从颜色、形态、形状等方面写出了蒲公英果实的特征,表现其富有诗意般的可爱。

②将蒲公英积极向上的生活态度与人的自我束缚、胸襟狭窄的心态对比,引发读者对生命和人生的思考。

【解析】结合题干分析,本题考查学生对句子的赏析能力,抓住主要的修辞后,结合上下文的具体内容,做到答题时涵盖句子的内容及表达的情感。

【题干】3.请简要指出本文所表达的思想意义。

【答案】做人要像蒲公英一样,面对充满诱惑和浮躁的社会,平和而积极地实现自己的人生价值,体现生命的意义。

【解析】结合题干分析,本题考查学生对文章情感主旨的掌握。

学生在结合具体物特点的前提下,依据文章的最后几段,揣摩作者所要表达的情感主旨。

五、课堂运用

【基础】

一棵小桃树

早晨起来,雨下得大了,一直下了一整天。

我临窗坐下,看我的小桃树儿在风雨里哆嗦。

纤纤的生灵儿,枝条已经慌乱,桃花一片一片地落了,大半陷在泥里,在黄水里打着旋儿。

哦,我可怜的小桃树儿!

好多年前的秋天,我们还是孩子。

奶奶从集市回来,带给我们一人一颗桃子,她说:

“都吃下去吧,这是一颗‘仙桃’;含着桃核儿做一个梦,谁梦见桃花开了,就会幸福一生呢。

”我们全都含了桃核爬上床去。

我却无论如何不能安睡,就爬起来,将桃核儿埋在院子角落的土里,想让它在那里蓄着我的梦。

第二年春天的一个早晨,奶奶打扫院子,突然发现角落的地方,拱出一个嫩绿儿,便叫道:

“这是什么呀?

”我才恍然记起了是它:

它竞从土里长出来了!

它长得很委屈,是弯了头,紧抱了身子的。

第二天才舒开身来,瘦瘦儿的,黄黄儿的,似乎一碰,便立即会断了去。

它长得很慢,一个春天,才长上二尺来高,样子也极委琐。

但我却十分地高兴:

它是我的,它是我的梦种儿长的。

也就在这年里,我到城里上学去了。

学习呀,奋斗呀,一毕业就走上社会,要轰轰烈烈地干一番我的事业了。

但是,我慢慢发现我的幼稚,我的天真了,人世原来有人世的大书,我却连第一行文字还读不懂呢。

我渐渐地大了,脾性儿也一天一天地坏了,常常一个人坐着发呆,心境似乎是垂垂暮老了。

这时候,真是祸不单行,奶奶也去世了。

我连夜从城里回到老家去,看着满屋的混乱,想着奶奶往日的容颜,不觉眼泪流了下来,对着灵堂哭了一场。

天黑的时候,在窗下坐着,一抬头,却看见我的小桃树了:

它竟然还在长着,弯弯的身子,努力撑着的枝条,已经有院墙高了。

弟弟说:

那桃树被猪拱折过一次,要不早就开了花了。

大家曾嫌它长的不是地方,又不好看,想砍掉它,奶奶却不同意,常常护着给它浇水。

看着桃树,想起没能再见一面的奶奶,我深深懊丧对不起我的奶奶,对不起我的小桃树了。

如今,它虽然长得弱小,骨朵儿也不见繁,但一夜之间,花竞

全开了呢。

可开得太白了、太淡了,那瓣片儿单薄得似纸做的,没有肉的感觉,没有粉的感觉,像是患了重病的少女,苍白白的脸儿,又偏苦涩涩地笑着。

我每每看着它,却发现从未有一只蜜蜂去恋过它,一只蝴蝶去飞过它。

可怜的小桃树儿!

雨还在下着,花瓣儿纷纷零落去,片片付给风了,雨了!

我心里喊着我奶奶。

我的小桃树千百次地俯下身去,又千百次地挣扎起来,一树的桃花,一片,一片,湿得深重,像一只天鹅,眼睁睁地羽毛剥脱。

然而,就在那俯地的刹那,我突然看见那树儿的顶端,高高的一枝儿上,竟然还保留着一个欲绽的花苞,嫩黄的,嫩红的,在风中摇着,抖着满身的雨水,几次要掉下来了,但它却没有掉下去,像风浪里航道上

的指示灯,闪着时隐时现的嫩黄的光,嫩红的光。

我心里稍稍有了些安慰。

啊,小桃树啊!

我该怎么感激你,你到底还有一朵花呢,明日一早,你会开吗?

你开得是灼灼的吗?

我亲

爱的,你那花是会开得美的,而且会孕出一个桃儿来的;我还叫你是我的梦的精灵儿,对吗?

1、第1段中说:

“哦,我可怜的小桃树儿!

”作者认为小桃树的“可怜”表现在哪几方面?

请结合全文简要分析。

2、下列句子形象生动,富有表现力,请加以赏析。

①人世原来有人世的大书,我却连第一行文字还读不懂呢。

②但它却没有掉下去,像风浪里航道上的指示灯,闪着时隐时现的嫩黄的光,嫩红的光。

3、.作者对人生有着怎样的深切感悟?

请结合文意简要回答。

【答案】1、写小桃树长得很委屈,样子很委琐,花儿单薄等来表现它的可怜;写小桃树被人鄙视,孤独寂寞来表现它的可怜;写小桃树遭受风雨等的摧残来表现它的可怜。

(6分,各2分。

意思符合即可,有欠缺酌扣)

2、①将人世比作大书,自己对人世的认识比作连第一行文字还读不懂,表现了社会的错综复杂,自己的幼稚天真。

②将花苞比作风浪里航道上的指示灯,闪着光,

表现了小桃树顽强的生命力,同时也给予作者希望和信念。

(4分,各2分。

意思基本符合即可,有欠缺酌扣)

3、面对挫折和磨难,只要不屈不挠,定能创造出美好的未来。

(2分。

意思基本符合即可,有欠缺酌扣)

【解析】层次概括、语句赏析、情感主旨。

【巩固】

马缨丹翻身

林清玄

⑴台北市区的安全岛上,行人道旁,开满了一大片紫的、黄的、白的、红的小花,繁华美丽。

⑵走近一看,才发现是马缨丹花,不知道什么时候开始,马缨丹竟已弥漫了整个城市。

⑶马缨丹攻略了城市,使我感到惊奇,那是因为马缨丹原是乡间极为粗贱的花,蔓生于田野、坡地与林间,虽然它的花朵很美,有如散落的小星星;它的花期很长,从春天可以一直开到冬天。

但是,它一向不为人喜欢。

⑷马缨丹不受欢迎,有很大部分来自它的名字。

在乡下,我们叫它“死人花”,那是因为马缨丹的花会发出一种怪味,似香非香,又经常盖满

了坟地。

其次,是它的生命力太强了,稍不留意,就会抢去作物的生机,对于这种除之不尽的花,乡人都会感叹地说:

“有够臭贱!

”

⑸像马缨丹这种花,在台湾乡下是不登大雅之堂的,既不会被植于花园,也不会被种于庭院。

⑹与马缨丹一字之差的金合欢,又叫做“马缨花”,待遇是大有差别的。

乡下人认为,有如烟火盛放的金合欢,充满了喜气;而同样盛放如烟火的马缨丹,则充满了秽气。

⑺马缨丹不管别人的眼光,自兴自谢,犹枯犹荣。

⑻小的时候,我对这些被人离弃的花,有着难言的同情,常常剪下满满的小花,丢入庭前的水缸,水缸霎时热闹,映着天光云影,使我不禁为那不凡的美而痴了。

⑼美丽的马缨丹只有天地,没有是非。

俗人俗眼看这种花,只是泄露了自己的粗鄙,于马缨丹又有何损失呢?

⑽在城市里,我经常漫步于马缨丹盛开的街头,这使我感到喜悦,也感到澄明。

喜悦的是,马缨丹终于翻身了,曾有更多更多的人欣赏到马缨丹的美,趋近一闻,它有独具的味道,非香是香,在强调风格与自我的城市,马缨丹的确是风格独具、自我强烈的花。

⑾使我感到澄明的是,时间与空间的对待并不是单一而绝对的。

三十年前的乡间看见的,是粗贱丑怪;三十年后的城市,却是繁华美丽的。

我们的人生不也是这样吗?

在某一个时间点上,我们的美与价值被忽略了;但只要我们坚持着美与价值,在另一个时间点上,我们的光辉就会确立。

在某一个空间上,被视之为怪的,像竹林七贤、扬州八怪,历经千年之后,人们才大梦初醒,看见他们的先知。

⑿内心澄明的人,不会为一时一地的评价,或一时一地的曲解,而改变自己美好的初衷。

千山飞越,万里孤鸿,在旅途上,人们往往要从缥缈的鸿影、雪泥的鸿爪去意见鸿,但能意见者众,能意会者寡;能一瞥者多,能惊鸿者少。

⒀有人欣赏,我能站在都城最热闹的街头,与人心心相印;无人欣赏,我也能站在最孤寂的荒地,与天地精神相照。

⒁我是一枝非凡的马缨丹,有的人认为我不宜供养佛堂,我知道那是他们的鼠目蛙见;我不在佛堂供养,我在山间供养,佛无所不在,无分别见。

⒂我是一枝美丽的马缨丹,有的人认为我不能作为情人爱的信物,我知道那是他们的意韵不足;我不成为花束做信物,我立于永恒之河边见证。

⒃我是一枝清雅的马缨丹,有的人认为我不宜作为茶道的瓶花,我知道那是他们的道未会通;我不只在花瓶、不只在茶堂,在天地的任何地方,都是一样的清雅。

⒄或者叫我马缨丹,或者不是。

⒅我是散落的点点繁星,你走过的风中,一直都有我的消息!

【题干】1、文中的马缨丹有着美好的精神品质,请你结合原文谈谈马缨丹给了你哪些人生的启示。

2、文章⒁⒂⒃自然段写法上有独特的妙处,表情达意起到了很好的作用,请你任选两个角度进行赏析。

【答案】1、①人生是多变的:

它的时间与空间的存在,并不是单一而绝对的。

②对待人生的态度:

我们应坚持自我,不改变自己美好的初衷。

【解析:

概括原文作答,层次清楚,一点3分,意思相近即可】

2、答:

(1)作者进行了人称的转换,使用第一人称,将“我”写为了马缨丹,让读者觉得亲切、真实,抒发了内心对马缨丹无限喜爱和赞美的真挚情感。

(2)运用了比拟的修辞手法,作者把我和马缨丹联系起来,赋予了马缨丹“非凡”、“美丽”、“清雅”的品格,“供养”、“见证”等词语写出了马缨丹美好的精神品质。

(3)运用了排比的修辞手法,从空间的无所不在和时间的永恒的角度,写出了马缨丹美好清雅的精神品质,同时增强了文章的音韵美。

【解析】情感主旨揣摩、赏析语句。

答对一点得3分。

“比拟”和“排比”分别从两方面来答,指出手法1分,答出好处2分;第一人称的好处要扣住亲切、真实两方面来给分。

【拔高】

美景,总在半梦半醒

①在故乡的夜晚,一本书,一杯自制的五味子果汁,就会给我带来踏实的睡眠。

可是到了月圆的日子,情况就大不一样。

穿窗而过的月光,会拿出主子的做派,进了屋后,招呼也不打,赤条条的,仰面躺在我身旁空下来的那个位置。

它躺得并不安分,跳动着,闪烁着,一会儿伸出手抚抚我的睫毛,将几缕月光送人我的眼底;一会儿又揉揉我的鼻子,将月华的芳菲再送进来。

被月光这样撩拨着,我只能睡睡醒醒了。

②月光和月光是不一样的。

春天的月光,似乎也带着股绿意,有一种说不出的嫩,夏日的月光呢,饱满,丰腴,好像你抓上一把,它就能在指尖凝结成膏脂;秋天的月光,一派洗尽铅华的气质,安详恬淡,如古琴的琴音,悠远,清寂;冬天的月光,虽然薄而白,但它落到雪地后,新鲜明媚得像刚印刷出来的年画。

所以冬日赏月,要立在窗前。

看着月光停泊在雪地后焕发出的奇异光芒,你会想,原来雪和月光,是这世上最好的神仙眷侣啊。

相比较,冬春之交的月光,就没有什么特别动人之处了。

雪将化未化,草将出未出,此时的月光,也给人犹豫之惑,瑟瑟缩缩的。

③满月的日子,故乡的亲人们聚在一起,大家快活地喝酒聊天。

晚饭后,熄灯睡了。

④大约凌晨三点来钟的样子吧,我被渴醒了,床畔的小书桌上,通常放着一杯白开水。

室内似明非明,我起身取水杯的时候,发现杯壁上晃动着迎春枝条般的鹅黄光影。

心想月光大约太喜欢玻璃杯了,在它身上做起了画。

喝过那杯被月光点化过的水,无比畅快。

回床的一瞬,我有意无意地望了一下窗外,立时被眼前的情景震住了:

天哪,月亮怎么掉到树丛中了?

我见过的明月,不是东升时蓬勃跳跃在山顶上的,就是夜半时高高吊在中天的,我还从没见过栖息在林中的月亮。

那团月亮也许因为走了一夜,被磨蚀得不那么明亮了,看上去毛茸茸的,更像一盏挂在树梢的灯,那些还未发芽的树,原本一派萧瑟之气,可是掖在林间的月亮,把它们映照得流光溢彩,好像树木一夜之间回春了。

⑤看过了这样的月亮,我再回到床上时,又怎能不被美给惊着呢!

只要睁开眼,朦胧中会望一眼窗外——啊,月亮还在林间,只不过更低了些,再睡,再醒来,再望,也不知循环往复了多少次,月亮终于沉在林地上,由灯的形态,变幻成篝火了。

这是那一夜的月亮,留给我的最后印象。

⑥第二天彻底醒过来时,天已大亮。

窗外的山,哪还有满月时的盛景?

消尽了白雪而又没有返青的树,看上去是那么的单调。

虽然寻不见月亮的踪迹,但我知道它因为昨夜那一场热烈的燃烧,留下了缺口,不知去哪儿疗伤去了。

因为它燃烧得太忘我了,动了元气,所以不管怎么调理,此后的半个月,它将一点点地亏下去。

待它枯槁成弯弯的月牙儿,才会真正复苏,把亏的地方,再一点点地盈满。

它圆满后,不会因为一次次地亏过,而就不燃烧了,因为月亮懂得,没有燃烧,就不会有灰烬,而灰烬,是生命必不可少的养料。

⑦我怎么能想到,在印象中最不好的赏月时节,却看见了上天把月亮拋在凡尘的情景呢。

在那个时刻,那团月亮无疑成了千家万户共同拥有的一盏灯。

假使我彻头彻尾醒着,这样的风景即使入了眼,也不会慑人心魄。

正因为我所看到的一切在黎明与黑夜之间,在