风箱制作省级申报书DOC.docx

《风箱制作省级申报书DOC.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《风箱制作省级申报书DOC.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

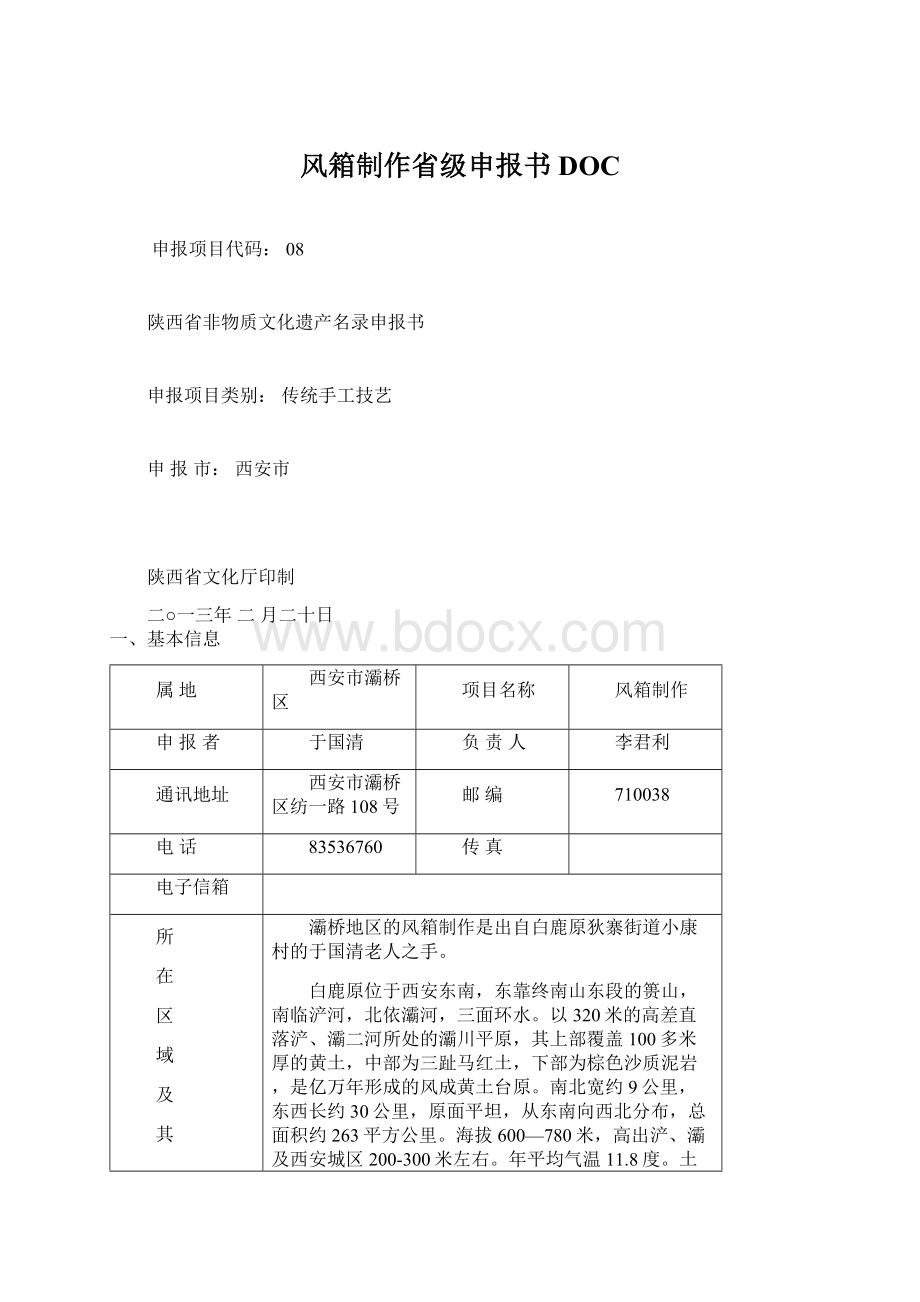

风箱制作省级申报书DOC

申报项目代码:

08

陕西省非物质文化遗产名录申报书

申报项目类别:

传统手工技艺

申报市:

西安市

陕西省文化厅印制

二○一三年二月二十日

一、基本信息

属地

西安市灞桥区

项目名称

风箱制作

申报者

于国清

负责人

李君利

通讯地址

西安市灞桥区纺一路108号

邮编

710038

电话

83536760

传真

电子信箱

所

在

区

域

及

其

地

理

环

境

灞桥地区的风箱制作是出自白鹿原狄寨街道小康村的于国清老人之手。

白鹿原位于西安东南,东靠终南山东段的篑山,南临浐河,北依灞河,三面环水。

以320米的高差直落浐、灞二河所处的灞川平原,其上部覆盖100多米厚的黄土,中部为三趾马红土,下部为棕色沙质泥岩,是亿万年形成的风成黄土台原。

南北宽约9公里,东西长约30公里,原面平坦,从东南向西北分布,总面积约263平方公里。

海拔600—780米,高出浐、灞及西安城区200-300米左右。

年平均气温11.8度。

土壤肥沃,农业发达;地下水蕴藏丰富,水质甘冽甜润;这里各种树木繁盛,品种繁多,给风箱制作提供了优良的、丰富的原材料。

二、项目说明

类别

传统手工艺

代码

08

分

布

区

域

百年前,风箱产地主要分布在西安城西一带。

那里当时是一些大户的聚集地和茶铺的场地。

清末以后,风箱作坊总数不断增加。

抗日战争期间,逐渐萎缩。

新中国成立后,风箱在白鹿原上最先恢复生产,风箱作为当时人们烧火做饭的吹风助燃用具,风靡城乡,家家户户普遍使用,即在20世纪80年代以后,地处偏远的白鹿原地区,家家户户还都在使用古朴简便的风箱。

随着社会科技的发展,中国经济体制的变革和现代生产方式的引入,传统的风箱制作逐渐被各种先进的鼓风机所替代。

风箱开始走向衰败,但是在偏远的山区,至今为止还在使用风箱。

历

史

渊

源

我国从春秋后期开始,就用皮囊鼓风冶铁。

这种皮囊两端细、中间鼓起。

其外形和当时的一种称为“橐”的盛物容器相似,因此又称为“橐”。

装有此种鼓风工具的冶铁炉又称为“炉橐”。

鼓风用的橐富于弹性,在空虚的时候是鼓起来的,橐上装有一个陶制的拉杆,使用时手握拉杆不断将橐前后推拉,使之压缩和鼓起。

皮橐在挂起与压缩的过程中将风吹到冶铁炉中,这样的操作过程就称为“鼓风”。

随着冶铁业的发展,冶铁炉的容积不断增大,所需的风橐也相应增加。

因多个橐排在一起鼓风,所以又称为排橐。

西汉《淮南子·齐俗篇》说:

“炉橐埵坊设,非巧冶不能冶金。

”也就是说西汉时的冶铁业的设备有炉(溶铁炉)、橐(用人力推拉的排橐)、埵(音duò意为吹火筒)、坊(土型范)。

东汉《论衡·量知篇》说:

“铜锡未采,在众石之间,工师凿掘,炉橐铸烁乃成器。

未更铸橐,名曰积石”。

可见,东汉时仍用橐鼓风。

范文澜著的《中国通史》第二卷214页在讲解水排时说:

“东汉初年,杜诗任南阳太守,创造水排,用水力鼓动排橐(风箱),铸造农器。

”

风箱一词最早见于明崇祯十年(1637年)宋应星著的《天工开物》中,在该书第8卷冶铸图谱上,已经普遍地出现了活塞式风箱,宋应星的解说中就称它为“风箱”。

关于风箱,辞典中注释为:

“压缩空气而产生气流的装置。

最常见的一种由木箱、活塞、活门构成,用来使炉火旺盛。

”据此解释,常见的风箱是活塞式双向连续鼓风的风箱,这种风箱发明于明代。

这种木风箱一般是长方形的,箱内装有一个大活塞,叫做“鞴”,鞴上装有露在箱外可以推拉的拉手。

不论把鞴推或拉,通过活门的调节都可以把空气不断压送到冶铁炉中去,起连续鼓风的作用。

由于活塞的推拉都能向炉内送风,所以它是能用活塞双向连续鼓风的先进鼓风机。

较早的简单的风箱是北宋时期发明的木风扇,北宋年间成书的《武经总要》记载了这项发明。

木风扇由木箱和木扇组成,较皮囊好得多,操作方便、风量大、漏风少。

稍后,又出现了长方形的木风扇。

这两种木风扇都是利用箱盖板的开闭来鼓风,在宋元时期得到广泛使用。

在元初王帧所著《农书》的水排图中,也绘有这种长方形木扇的图形,叫做“木扇”。

关于水排的演变,王帧指出:

“此排古用韦(经过加工的皮)囊,今用木扇”。

清朝时期,西北地区的风箱产地主要分布在西安城西一带。

那里当时是一些大户的聚集地和茶铺所在地。

白鹿原南寨村的张师傅曾在那里为一茶楼做工,偷学了风箱制作技艺。

当时,一些文人墨客经常聚集到茶楼品茶,茶楼生意红红火火,茶楼烧水用的风箱是最大号的,二尺五寸以上。

那时,风箱的大小也是地位和身份的象征,风箱越大,地位越高。

普通人一般用二尺左右,穷人用二尺以下。

清末以后,风箱作坊总数不断增加。

张师傅从茶楼出来,经营风箱作坊,开始专心制作风箱。

抗日战争期间,逐渐萎缩,至1949年几乎全面停产。

新中国成立后,风箱在白鹿原上最先恢复生产,白鹿原上张师傅的第三代传人于国清老人继续发展风箱制作技艺,他的做工原理十分科学,风箱内壁是个密闭的长方体腔子,腔内仅有一块方形活塞和两根上下平行的拉杆。

活塞俗称“毛头”,厚约两三公分,四边绑扎了碎麻或鸡毛。

这些碎麻或鸡毛紧紧贴着腔子四壁,(拉杆,一端连接把手,一端连接毛头。

)当靠拉杆前后移动,人手握拉杆向外拉时,空气便被毛头从后进风口吸入空箱;当再向里推时,毛头又从前进风口把空气吸进来,而后边箱内的空气因被活动挡风板挡住去路,只好进入底部的三角形夹层,继而冲出风嘴。

前边底部,同样有一三角形夹层,又因前进风口也有一活动挡风板,故其进风出风的方式前后一样。

出风嘴里还有一个左右摆动的小活舌,俗称“签舌”。

风从左边来时,它被逼向右边;风从右边来时它又被逼向左边,使风集中而顺畅地喷出风嘴。

烧火者不停地将拉杆拉出、推进,风便不停地被毛头吸进、挤出,出风嘴里的风便不断地冲向灶膛里的柴火或煤炭。

风箱的制作多选用桐木与楸木。

现在多为桐木,因桐木长得快,不变形,耐磨。

楸木生长慢,产量低,后来一般制作风箱大多选用桐木。

白鹿原位于西安东南,东靠终南山东段的篑山,依偎在终南山的怀抱,土壤肥沃,农业发达;地下水蕴藏丰富,水质甘冽甜润;这里各种树木繁盛,品种繁多,给风箱制作提供了丰富的原材料。

风箱在我国悠久的历史长河中,曾经辉煌过。

在我国广大地区,它曾经是人们日常生活中离不开的生活用具。

为中国古代的重要发明之一,它工艺独特,取材方便,做工简洁,富有深奥的科学内涵。

这些生产技艺是我国劳动人民智慧的结晶,它蕴涵着丰富的科学技术因素,为后来工业化的鼓风机的诞生起到借鉴的作用,是一份极其宝贵的历史遗产。

长期以来,风箱在全国各地都有使用,是人民生活、生产中不可缺少的用具,特别是在现在的偏远山区,人民生活至今一直沿用。

风箱制作2009年被灞桥区文化体育局推荐为第一批区级非物质文化遗产项目。

2009年12月于国清老人被西安市群艺馆评为“西安市非物质文化遗产保护中心民间艺术家”称号,2010年4月7日参加的西部非物质文化遗产项目展演系列活动中,评为优秀奖。

他的作品被高等学校收为教学研究模具。

2010年5月在白鹿原首届非物质文化遗产展示会上被众多的媒体关注。

2011年被西安市列入非物质文化遗产代表作名录。

基

本

内

容

风箱制作历史悠久,是传统手工艺典型代表。

关于风箱,辞典中注释为:

“压缩空气而产生气流的装置。

最常见的一种由木箱、活塞、活门构成,用来使炉火旺盛。

”据此解释,常见的风箱是活塞式双向连续鼓风的风箱。

这种木风箱一般是长方形的,箱内装有一个大活塞,叫做“鞴”,鞴上装有露在箱外可以推拉的拉手。

不论把鞴推或拉,通过活门的调节都可以把空气不断压送到冶炼炉中去,起连续鼓风的作用。

由于活塞的推拉都能向炉内送风,所以它是能用活塞双向连续鼓风的先进鼓风机。

风箱制作是以桐木和楸木为原料,整个生产过程有10多道工序,主要包括:

第一、选料、选用没有巴结的,粗细均匀的桐木和楸木为原料。

第二、粘板、把选好的木料用胶粘合起来。

第三、画样、根据尺寸在粘合好的木料上画出图样。

第四、下料、根据画好的图样用锯下料。

第五、组装、根据下好的木料开始拼合组装。

第六、上蜡、在箱体内部两侧打上蜡,减少摩擦。

第七、成品、外部打磨、涂漆成活。

制品及作品等

相关器具、

1、制作风箱的主要工具和材料:

制作风箱的工具:

锯、刨子、锉刀、砂布等;

制作风箱的材料:

桐木、楸木、胶、黄蜡、鸡毛等。

2、风箱作品:

风箱按尺寸大小可分为:

1号为大号(2尺5寸长);

2号为普通用品一般2尺左右;

3号为小号是贫穷的百姓用的,一般在2尺以下。

按种类分:

有单杆和双杆两种。

传

承

谱

系

第一代传承人:

张师傅,已故,南寨村人,其它情况不详;

第二代传承人:

于德明,已故,1919—2001年,

第三代传承人:

于国清,1953年出生,狄寨街办小康村人

三、项目论证

基

本

特

征

1、原料特征:

桐木与楸木。

现在多为桐木,因桐木长得快,不变形,耐磨。

后人们多选用桐木。

2、工艺特征:

它的内壁是个密闭的长方体腔子,腔内仅有一块方形活塞和两根上下平行的拉杆。

活塞俗称“毛头”,厚约两三公分,四边绑扎了碎麻或鸡毛。

这些碎麻或鸡毛挨着腔子四壁,靠拉杆前后拉动。

(两根拉杆,一端连接把手,一端连接毛头。

)当人手握把手向外拉时,空气便被毛头从后进风口吸入空箱;当再向里推时,毛头又从前进风口把空气吸进来,而后边箱内的空气因被活动挡风板挡住去路,只好进入底部的三角形夹层,继而冲出出风嘴。

前边底部,同样有一三角形夹层,又因前进风口也有一活动挡风板,故其进风出风的方式前后一样。

出风嘴里还有一个左右摆动的小活舌,俗称“签舌”。

风从左边来时,它被逼向右边;风从右边来时它又被逼向左边,使风集中而顺畅地喷出出风嘴。

烧火者不停地将拉杆拉出、推进,风便不停地被毛头吸进、挤出,出风嘴里的风便不断地冲向灶膛里的燃料。

主

要

价

值

1、具有研究价值:

风箱为中国古代的重要发明之一,它的演变,承载着我国劳动人民在长期生活实践中创造发明的历史轨迹;

2、材料的普遍性:

它选用的材料--桐树,适应在关中地区普遍生长;

3、工艺具有科学价值:

工艺独特,取材方便,做工简单,富有深奥的科学内涵;

4、生产具有经济价值:

长期以来,风箱在全国各地都有使用,是古代人民生活、生产中不可缺少的东西,特别是在现在的偏远山区,人民生活不可分割的一部分,在当地的经济发展中发挥了十分重要的作用。

5、具有弘扬价值:

这些生产技艺是中国劳动人民长期的智慧结晶,蕴涵着丰富的科学技术基因,是一份极其宝贵的历史遗产。

濒

危

状

况

随着社会科学技术的发展,在发达地区做饭的燃料劈柴、煤炭被天然气、电器所代替,个别工业需要加氧助燃的设备被电动鼓风机替代,当年备受人们青睐的“风箱”闲置起来了,它的适用性被其他物品替代,产生不了巨大的经济效益,后继无人沿袭。

所以风箱制作工艺濒临失传,如不进行抢救性保护,风箱作为一种历史的活化石将被后人彻底遗忘,成为一种历史的缺憾。

四、项目管理

管

理

组

织

组织名称

灞桥区文化馆

责任人

李君利

通讯地址

西安市灞桥区纺一路108号

邮编

710038

电话

83536760

传真

电子信箱

资

金

投

入

情

况

长期以来,灞桥区、狄寨街办两级政府对该项目都投入一定资金,西安市政府逐年给代表性传承人下拨传承经费,使该项目得以传承和延续。

已

采

取

的

保

护

措

施

首先,通过走访调查,将其技艺形式、特点、艺术情况等进行登记、整理出较完整的档案资料;其次,对作品情况及制作技艺进行拍摄,留下音像资料;三是和众多媒体积极联络,开展对外宣传,及时上报保护工作情况及民间艺人情况;四是加强民间文化艺术交流,让更多的人了解民族非物质文化遗产,培养热爱此技艺的传承人,使其传承继续发展壮大。

五、保护计划

保护内容

1、建立信息档案;

2、建立传承人制度,打破家族式传承模式,以风箱制作进校园等形式,扩大传承人规模,继续培养后续传承人。

十年保护目标

完善该工艺程序,建立健全工艺档案资料;建立长期的传习场所,培养更多热爱该技艺的群体,使其步入发展的轨迹;使更多的人传承该项手工技艺;让风箱制作技艺得到真正的开发与利用;使其产生广阔的经济效益。

五年保护工作计划

时间

保护措施

预期目标

2013年

全面调查,进一步深入挖掘。

完善该工艺程序,建立健全工艺档案资料。

2014年

整理调查资料,通过媒体加大对外宣传力度,给予一定投资。

培养更多热爱该技艺的群体,使其步入发展的轨迹。

2015年

选择合适的年轻人拜师学艺。

使更多的人传承该项手工技艺

2016年

加强作品的宣传,让广大民间艺术爱好者收藏。

让风箱制作技艺得到真正的开发与利用。

2017年

打出民间艺术品牌。

使其产生广阔的经济效益。

五年主要

保护措施

全面调查,建立保护机构;整理资料,进行投资;建立制作作坊,选择合适的年轻人拜师学艺;加强作品的宣传,使民间艺术爱好者更好的收藏。

开展展示活动,弘扬中华民族的优秀遗产。

建立机制

建立区级保护机构及项目所在地传习所

依据说明

及其

经费预算

经费预算10万元用于作品收集、展厅布置、媒体投资、招收徒弟,建立作坊。

注备

六、市专家组论证意见

专家论证组组长(签字)

二○一一年月日

市级论证专家名单

姓名

性别

年龄

单位

职称

专业

签字

注:

参与论证的专家人数不少于10人。

签章:

二○一一年月日

七、市文化行政部门审批意见