七年级语文下册第二单元教案.docx

《七年级语文下册第二单元教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《七年级语文下册第二单元教案.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

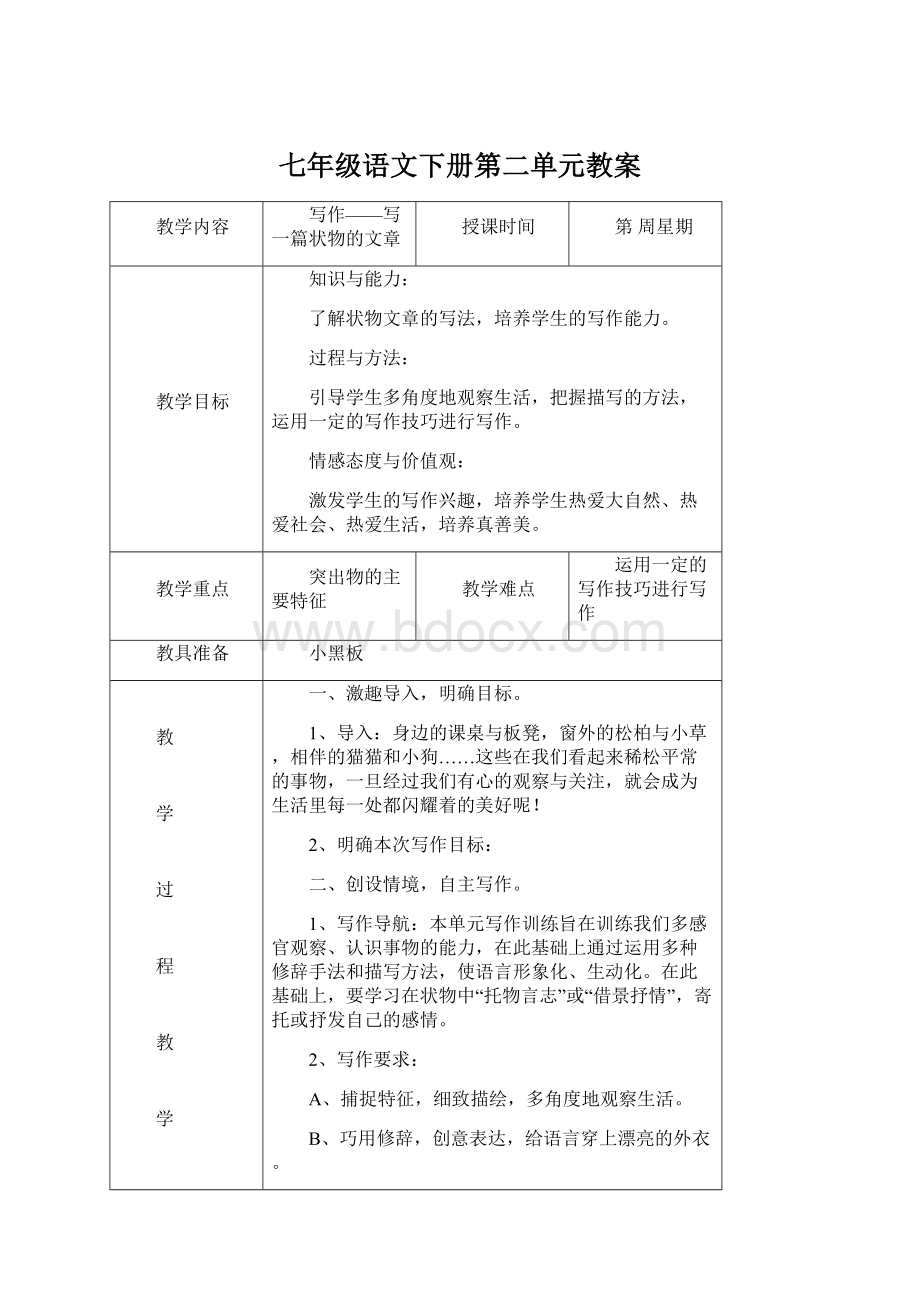

七年级语文下册第二单元教案

教学内容

写作——写一篇状物的文章

授课时间

第周星期

教学目标

知识与能力:

了解状物文章的写法,培养学生的写作能力。

过程与方法:

引导学生多角度地观察生活,把握描写的方法,运用一定的写作技巧进行写作。

情感态度与价值观:

激发学生的写作兴趣,培养学生热爱大自然、热爱社会、热爱生活,培养真善美。

教学重点

突出物的主要特征

教学难点

运用一定的写作技巧进行写作

教具准备

小黑板

教

学

过

程

教

学

过

程

一、激趣导入,明确目标。

1、导入:

身边的课桌与板凳,窗外的松柏与小草,相伴的猫猫和小狗……这些在我们看起来稀松平常的事物,一旦经过我们有心的观察与关注,就会成为生活里每一处都闪耀着的美好呢!

2、明确本次写作目标:

二、创设情境,自主写作。

1、写作导航:

本单元写作训练旨在训练我们多感官观察、认识事物的能力,在此基础上通过运用多种修辞手法和描写方法,使语言形象化、生动化。

在此基础上,要学习在状物中“托物言志”或“借景抒情”,寄托或抒发自己的感情。

2、写作要求:

A、捕捉特征,细致描绘,多角度地观察生活。

B、巧用修辞,创意表达,给语言穿上漂亮的外衣。

C、咏物抒情,写意人生,突出事物的价值。

3、写作技巧:

动态描写与表态描写正面描写与侧面描写

实写:

形状、颜色、声音、味道、质地等。

虚写:

由事物而引起的联想。

修辞手法:

比喻、拟人、排比、引用、夸张、对偶、反问、顶针、反复等。

4、片断练习:

景物描写

5、范文赏析:

《萤火虫》(见《同步作文教与学》)

6、学生独立完成作文草稿。

三、互相评议,完善作文。

1、学生独立修改。

从字、词、句、篇及立意等方面进行修改。

看是否突出了所写物的特征,

描写是否具体,层次是否清晰,

语言是否流畅,

抒情是否真切。

2、同桌相互讨论、修改。

3、代表作品赏析。

4、个人完善。

四、作文誊正,课后练笔。

教学反思

教学内容

5、《鲁迅自传》

授课时间

第周星期

教学目标

知识与能力:

了解鲁迅的生平经历和主要创作成果;掌握人物自传的一般写法。

过程与方法:

合作、讨论、交流,学会根据课文内容概括主要信息。

情感态度与价值观:

学习鲁迅先生严肃的人生态度和爱国思想。

教学重点

深入理解鲁迅所学专业几经变化与思想发展过程的内在联系

教学难点

理解鲁迅为国为民,积极正直的人生态度和思想品格

教具准备

小黑板

教

学

过

程

教

学

过

程

第一课时

一、激趣导入、明确目标

有一个人被公认为是我国近现代最深刻、最复杂、最矛盾、最具怀疑精神和批判精神的文化巨人,同学们猜猜他是谁?

鲁迅,我国现代伟大的文学家、思想家。

今天我们就来学习鲁迅先生写的一篇文章《鲁迅自传》。

二(三)、创设情境、讲解释疑

1、题解

传记是写人物生平经历的体裁。

传记文要求写真人真事,可以写他人.也可以写本人,写本人的叫“自传”。

自传的篇幅可长可短;篇幅短小,扼要地记敕人物生平事迹的叫“小传”。

小传平常在千字上下。

《鲁迅自传》便是写本人的小传。

2、熟悉课文

请同学速读课文,完成下面两个任务:

(1)识记文章中自己难以掌握的字词。

(2)结合注释的阅读,了解文中牵涉的一些历史事件。

(3)根据课文所提供的材料,列表梳理鲁迅在1881年到1930年的主要活动。

3、落实字词

筹办:

筹划办理。

衰落:

(事物)由兴盛转向没落。

学籍:

登记学生姓名的册子,转指作为某校学生的资格。

学力:

指在学习上达到的程度。

乞食者:

要饭的人。

乞:

乞讨。

生计:

生活;维持生活的办法。

呐喊:

大声喊叫助威。

彷徨:

走来走去,犹疑不决,不知往哪个方向去。

1、全班讨论、交流

概述鲁迅在1881年到1930年的主要经历。

可按时间顺序制成表格。

1881年(1岁) 生于浙江省绍兴府城里一家姓周的家里。

1893年(13岁) 家遭大变故,寄住在亲戚家。

1896年(17岁) 父亲去世。

离开绍兴,前往南京求学。

1898年(18岁)考取南京水师堂,后又改进矿路学堂;

1902年(23岁)到日本留学,两年后进仙台医学专门学校。

1906年,弃医从文,觉得在中国医好几个人则无用,于是提倡文学运动了;

1909年,29岁,从日本回国,因为母亲和别的人很有希望能有经济上得帮助。

回国后在浙江两级师范学堂做化学和生理学教员。

1910年,到绍兴师范学校做教务长;

1911年,当上师范学校校长;

1912年,革命政府成立后,到北京教育部当教员,兼做北京大学、师范大学、女子师范大学国文系讲师;

1918年,开始发表发表小说;

1926年,被北洋军阀政府通缉,做厦门大学教授,同年12月,到广东做了中山大学教授;

1927年9月,出广东,定居上海。

(2)鲁迅在人生道路上有几次重大转折?

其中最重要的是哪一次?

反映了鲁迅怎样的思想?

鲁迅在人生道路上得三次转折:

(一)从考入南京水师学堂到“改进矿路学堂”,这是作者思想发展的第一个阶段;

(二)到东京留学决意学医,为了祖国的强盛,民族的振兴,走上医学救国的道路,这是作者思想发展的第二格阶段;(三)弃医从文,学文学,走文学救国的道路,这是作者思想发展的第三格阶段。

这三次大得转折,隐含了鲁迅先生思想发展变化的轨迹,特别是第三次重大转折,直接表露出鲁迅先生一心为了救国救民的积极的人生态度和强烈的爱国主义思想。

(3)鲁迅先生走上文学救国的道路后,在文学创作方面有哪些重大成果?

学生快速阅读课文第4段,明确:

主要创作成果:

两本短篇小说集即《呐喊》《彷徨》,一本论文,一本回忆记,一本散文诗,四本短评,《中国小说史略》,《唐宋传奇集》,还有译著。

点拨:

“初做小说”即指《狂人日记》,这是一篇讨伐封建制度,声讨封建文化的战斗檄文,是鲁迅文学创作中战斗性、革命性很突出的作品。

四、归纳总结、达标检测

1、课堂小结

本文的写作特点有三点:

(一)言简意赅,内容丰富。

作者仅用千字左右,便将自己近50年生平,包括家庭、求学、工作与创作的情况尽收笔下,语言高度概括。

(二)线索分明,层次清晰。

本文从整体上看,用的是顺叙写法,即以时间为序自述生平,重点叙述了个人经历中的主要内容,线索非常清楚。

(三)衔接紧密,过度自然

2、布置作业

(1)将今天所学的词语抄在词浯积累本上。

(2)查找一些关于鲁迅的资料,进一步了解鲁迅一生的生活经历和思想状况,并作一些摘录,准备参加班级交流。

教学反思

教

学

过

程

教

学

过

程

第二课时

一、激趣导入、明确目标

复习上堂课所学内容

1.检查字词掌握情况。

2.在不看书的情况下复述一八八一到一九三○年间鲁迅的经历。

二、创设情境、讲解释疑

1、引导、组织学生根据自己所查到的资料充实课文中一些语焉不详的地方。

(1)鲁迅的家世是怎样的?

鲁迅本姓周,名樟寿,后改为树人;号豫山,后改为豫才。

一八八一年九月二五日,鲁迅出生于浙江绍兴城内周氏望族。

祖父周介孚出身翰林,在京城担任内阁中书,家里有四五十亩水田,不愁生计。

其父虽没做官,但也是读书人。

周家是-个典型的书香门第。

(2)鲁迅的母亲。

鲁迅的母亲姓鲁名瑞。

她出生于咸丰年间。

受封建社会影响,她没有上过学,凭着自己的毅力,自修到能够读书的程度。

她读过不少书,有弹词、演义、章回小说等。

她是个很有胆识的女子,对鲁迅三兄弟充满了温柔的母爱。

她每年回娘家,总把鲁迅带去。

鲁迅的父亲去世后,她挑起了生活的重担。

当鲁迅18岁那年决定离家到南京求学时,家里虽然十分贫困,她还是想尽办法筹措了八块银元给鲁迅做路费。

(3)鲁迅家遭遇了怎样的一场变故?

家庭景况沦落到怎样的境地?

参考:

鲁迅的祖父涉嫌科场舞弊,被罢官下狱。

狱中的打点需要钱,父亲一病三年也需要钱,家道急剧衰落,以至于学费都无法筹措。

且家庭败落后,亲戚族人也都一个个换了嘴脸。

这种急剧的变化,使鲁迅深刻地感受到了世态的炎凉,人生的阴暗面。

从而形成了鲁迅强烈的怀疑精神和批判精神。

(4)如果说出国前鲁迅多次的人生选择多是被迫的、无奈的,那么留学日本后,鲁迅也经历了数次人生道路的选择,它们之间有什么不同?

(鲁迅为什么要选择学医?

又是出于什么考虑决定弃医从文的?

从这里可以看出鲁迅是怎样的人?

)

参考:

鲁迅选择学医,是确知新的医学对于日本维新有很大助力,想通过学医,改变中国人"东亚病夫"的状况,来达到强国的目的。

但后来认识到体质弱并不是导致国弱受人欺凌的根本原因,愚昧、麻木才是病根,因此想通过提倡新文艺,对国民进行思想启蒙,来达到富国强民,改变落后面貌。

从中可以看出鲁迅具有强烈的爱国主义精神。

如果出国前的鲁迅更多的是为自己个人的前途和命运奔波的话,出国后接受了新思想的鲁迅,则成长为一位拥有救国救民理想、积极探索救国道路的志土。

2、比较阅读(重点了解和掌握人物传记的基本写法。

)

①指导学生自读附文二《老舍自传》。

边读边正音:

怙hu奠dian券quan

②了解老舍四十岁以前的生平经历。

③思考讨论:

《老舍自传》与《鲁迅自传》有哪些异同点?

(提示:

可以从语言.写法上作比较。

)

语言方面:

前文文言味较浓,后文是流畅的白话文;前文基本采用短句,且句式整伤,后文则完全是散文句式,前文语言幽默诙谙,后文语言平实庄重。

写作方面:

都采用了传记写法,都以时间顺序组织材料,并突出重点。

④引导阅读“单元说明”,了解什么是传记,传记的分类。

什么是“自传”,传记的一般写法,怎样阅读人物传记?

(同桌讨论后班级交流)

点拨:

传记是用来记叙人物生平事迹的文章,也简称“传”。

传记可分两类:

一类是自述生平的,叫“自传”,一类是由别人撰写的,称‘传”或“评传”。

自传是叙述自己生平经历的文章。

一般先写明自己的出生年代、籍贯、家庭情况。

然后或按年代,或按年龄,写自己读书工作的情况,一直写到写自传的时候为止。

可把自己的经历分成几个阶段,每一个阶段突出一个方面,几个阶段又有内在的联系。

传记常用“点”“面”结合的写法。

“点“是具体叙述,选取典型事例,突出要点;“面”是概括叙述,使“点”环环相连。

表述力求言简意赅,点到为止,不必铺陈。

好的自传,在陈述中饱含感情。

3、阅读欣赏

(1)过渡:

课文是鲁迅先生用“自传”的形式介绍自己,可理解为“鲁迅眼中的鲁迅”,鲁迅先生也曾用诗表达了他的人生宣言,这首诗就是《自题小像》。

自题小像鲁迅

灵台①无计逃神矢②风雨如磐③暗故园④寄意寒星荃不察⑤我以我血荐轩辕⑥注:

①灵台,指心灵。

②神矢:

古罗马神话中爱神丘比特的神箭,传说被丘比特的神箭射中,就会发生爱情。

这里借以表示对祖国的眷念之惰。

③风雨如馨:

喻指灾难深重④故园:

泛指当时正在风雨飘摇中的祖国。

⑤荃不察:

语出屈原《离骚》中“荃不察余之衷情兮”,表明对祖国的深切之爱。

⑥荐轩辕:

荐,贡献;玄远,即黄帝,我国传说中的上古帝王,中华民族的始祖。

这里借指祖国。

(2)借助注释了解诗歌大意。

点拨:

这首诗写在鲁迅去日本求学,剪去象征着满清奴隶身份的辫子之后为自己所照相后题写的一首小诗。

年仅二十一岁的鲁迅,痛感祖国沦亡危饥和一代青年所肩负的历史责任,忧国忧民,于是立下了以自己的鲜血为国报效的救国救民之志。

“诗言志”。

《自题小像》这首诗表现了诗人上下求索,艰难奋进的精神。

表达了作者誉念祖国、立志报效人民的思想感情。

诗的意思是:

尽管祖国在黑暗中,我没有办法不爱她,虽然满腔热忱不被理解,我只管奉献我青春的热血。

这首诗的内容和感情可与《鲁迅自传》一文相印证。

(3)当堂背诵《自题小像》一诗。

四、归纳总结、达标检测

1、请学生模仿课文写一篇400字左右的自传。

2、采访一位长辈,代他(她)写一篇自传(选做

教学反思

教学内容

6《毛泽东的少年时代》

授课时间

第周星期

教学目标

知识与能力:

1.系统感知全文,新旧知识结合,理解传记特点;了解少年毛泽东的主要经历。

2.准确把握文意,体会读书对少年毛泽东成长的影响,深刻理解“知识改变命运”的含义。

3.积累文中重点词语,了解《精忠传》、《水浒传》等篇目。

过程与方法:

通过有趣、高效的知识性游戏,培养学生活跃、自主、合作的学习方法,共同探究文章精髓。

情感态度与价值观:

培养学生的远大志向,并为之努力,养成爱读书的好习惯。

教学重点

体会读书对少年毛泽东成长的影

响,理解“知识改变命运”的道理。

教学难点

少年毛泽东的主要经历所表现出的人物性格

教具准备

教

学

过

程

教

学

过

程

第一课时

一、激趣导入、明确目标

玩游戏:

“我说你猜”(通过游戏,揭晓本节课内容)

①他出生于一个农民家庭。

②从小就表现出对书的渴望,但不喜欢四书五经。

③他曾为刘胡兰、雷锋题词。

④他就是我们的伟大领袖毛主席。

二、创设情境、讲解释疑

1、听老师朗读

听读要求:

整体感知课文内容,准确读出词语并理解词义。

2、检查听读效果。

(学生的理解可能不够全面,教师要及时予以补充或更正)

慷慨:

接济施舍指摘恫吓晓谕耸听沮丧国家兴亡,匹夫有责

青黄不接:

指庄稼还没有成熟,陈粮已吃完。

比喻暂时的困难。

克勤克俭:

既能勤劳,又能节俭。

引经据典:

引用经典中的语句或故事。

怒不可遏:

怒气冲冲,难以抑制。

遏:

阻止。

3、分析文章(学生快速浏览课文,小组讨论问题,派代表回答,其他小组给予帮助、补充。

)

1、回忆《鲁迅自传》并与本课对比,归纳两篇文章的取材范围的不同点。

引导学生理解传记的取材范围:

可能是人物一生的主要经历,也可以是一段时

间内(比如少年时代)的主要经历。

①《鲁迅自传》:

1881年到1930年鲁迅大约50年的主要经历。

②《毛泽东的少年时代》:

1893年到1909年毛泽东1至16岁少年时代的主要经历。

2.分析鲁迅和毛泽东的革命思想基础。

提问:

你认为影响鲁迅和毛泽东成长的关键各是什么?

3.毛泽东思想与书。

提问(讨论分析:

把握住书对少年毛泽东的影响。

):

①毛泽东小时候,老师和家人要他读什么书?

他自己偷偷读了哪些书?

明确:

老师和家人要他读《论语》和《四书》等经书。

毛泽东自己读《精忠说岳》、《水浒传》、《隋唐》、《三国演义》和《西游记》。

②这些书是坏书吗?

它们对毛泽东的成长有什么影响?

明确:

这些书不是坏书,讲了一些关于造反的故事,毛泽东很喜欢,为他心里种下了反抗的种子,为他将来走上革命道路进行了启蒙教育。

四、归纳总结、达标检测

1、阅读拓展

少年毛泽东读的这些书,你听说过吗?

你想读吗?

简介《岳飞简历》、《三国演义》、《水浒传》。

2、本课小结

本课时结合《鲁迅自传》进一步学习传记特点。

了解少年毛泽东对书的渴望及他所喜爱的书对他成长的影响。

通过辐射阅读材料,熟悉《三国演义》、《水浒传》等书并积累课外知识。

教

学

过

程

教

学

过

程

第二课时

一、旧知新学导入、明确目标

运用以下词语造句:

慷慨接济把柄耸听青黄不接怒不可遏

(造句。

学生的造句语言通顺即可,有创意的造句要适时提出表扬。

)

二(三)、创设情境、讲解释疑

1、阅读课文,回答问题。

①少年毛泽东从小生活在什么样的环境中?

②课文中,提到了哪些影响毛泽东成长的人物?

由这些人物写到了毛泽东的哪些经历?

学生搜索阅读有关内容,思考回答,也可以小组讨论,相互补充。

①课文1.3段是对他家庭情况的概述。

②人物:

父亲、老师、母亲、表兄。

经历:

少年毛泽东十岁的时候,反对老师打学生的抗议行动取得了效果;十三岁的时候,公开反抗父亲的专制,保卫自己的权利取得了胜利;在学堂里和家里如饥似渴地读书;不喜欢读经书,同情造反的饥民,钦佩激进派教师;十六岁时去新式学堂读书,学到自然科学和西学的新学科。

2.分析人物性格,提问:

(学生的答案不求统一,分析得有道理,能够符合毛泽东的特点即可)

(1)父亲的粮食被扣,“我”为什么不同情他?

(2)“我”为什么钦佩那个“激进派”教师,赞成他的主张?

(3)“我”为什么不愿到米店去当学徒,而不顾父亲反对到湘乡县的一‘所新学堂去读书?

表现了“我”的什么思想?

读句子细体会,联系背景,聚焦人物性格。

(1)表现出毛泽东的正直及父亲的为富不仁。

(2)体现了少年毛泽东同“激进派”教师相同的先进思想:

中国人应多读书,用知识改变命运。

(3)由米店与新学堂的差别,体现了少年毛泽东的激进思想,反映了“我”追求新思想,追求光明的强烈愿望。

3、分组讨论自读分析,理解关键语句体会这些句子的语言特色和表达效果:

①我的抗议行动的效果,给了我深刻的印象,这次“罢课”胜利了。

如:

第一句的关键词“抗议”、“罢课”,这里借用此词形象而幽默地写出了少年毛泽东对旧势力的反抗。

在当时那个封建思想充斥的时代,敢于对长辈的错。

误提出抗议,是很不简单的了。

②我家分成两“党”。

一党是我父亲,是执政党。

反对党由我、母亲、弟弟组成,有时连雇工也包括在内。

4、请你评论。

提问(通过这篇文章的学习,你认为少年毛泽东是一个什么样的人?

鼓励学生发表自己的见解。

):

自由讨论归纳总结:

少年毛泽东是一个志向远大,刻苦修身,喜欢读书,擅长思考,有独立见解的人。

四、归纳总结、达标检测

1、片断练习:

联系自己的现实生活,谈谈你从少年毛泽东身上学到了什么。

2、本课小结:

《毛泽东的少年时代》集中叙述了毛泽东1~16岁的成长历程。

反映了他对读书的渴望及读书对他的影响,表现了他独特的人物性格。

课文按照时间顺序,重点选取了几个影响他成长并由此引出的几个典型故事,集中鲜明地反映了他的性格。

能从少年毛泽东身上看到知识的可贵,从而培养自己爱读书的习惯。

教学反思

教学内容

7《第一千个球》

授课时间

第周星期

教学目标

知识与能力:

积累字词,了解文章的主要内容;学习通过描写心理活动表现人物个性的写法。

过程与方法:

引导学生感知内容,学会分析人物的方法。

情感态度与价值观:

学习贝利良好的心理素质,树立正确的人生观、价值观。

教学重点

体会心理描写在人物自传中的重要作用

教学难点

揣摩人物心理,描写人物心理片段

教具准备

小黑板

教

学

过

程

教

学

过

程

一、激趣导入、明确目标

由播放《世界杯》歌曲,引入足球之王—贝利,激发学生兴趣,导入新课。

二(三)、创设情境、讲解释疑

1、自读课文,积累知识。

①生字注音

卸下(xiè)膝(xī)盖堕(duò)落滂沱(pāng tuó)名誉(yù)

②词语积累

天分:

天资。

:

形容雨下得很大。

生涯:

指从事某种活动或职业的生活。

相提并论:

把不同的事物不加区别地混起来谈论或对待。

无地自容:

没有地方可以让自己藏起来,形容十分羞愧。

轻举妄动:

不经慎重考虑,盲目行动。

③作者简介

球王贝利被国际足球界视为20世纪最佳运动员。

他以卓越的球艺、上乘的球德,赢得了“黑色珍珠”的美誉,被推上“足球之王”的宝座。

这位世界足球奇才在1956年至1977年的21年足球生涯中,共参加了1366场比赛,射入1282球,曾在一场比赛中单枪匹马8次攻陷对方城池。

直到现在,他创造的连续3年每年进球超过100这一纪录还没有人打破过。

2、朗读课文,理解思想内容

(1)概括《第一千球》的主要内容,理清文章脉络。

提示:

第一部分:

介绍自己踢进第一千个球时的情形。

①“我”踢进第一千个球时的情形。

②“我”踢进第一千个球时观众的反应。

③踢进第一千个球时“我”的感受。

(2)概括《慈父与恩师》的主要内容,理清文章结构。

提示:

第二部分:

记述了父亲对“我”的教育。

1写“我”抽烟被父亲发现。

②写父亲对“我”进行教育。

③写父亲的教育对“我”的影响。

(3)文章的两部分有什么联系?

本文把这两个片段放在一起,是很有深意的:

贝利不仅有出众的球技,而且有很好的心理素质,这与他从小就受良好的家庭教育是分不开的。

直到许多年以后,贝利向人反省说,当时父亲要是狠狠地大骂他,可能会激起他的反抗。

由此可见,贝利的父亲虽然对儿女要求严格,但十分尊重儿女(晓之以理,动之以情)。

这对贝利后来在事业上得成功起到了很大的作用。

3、深入课文,理解人物形象

贝利:

(1)贝利虽然也为创造了千球记录而感到愉快,但他却“为这件事终于过去而高兴”。

试从课文中找出他高兴的理由,并就此谈谈你的感想。

提示:

课文思考与练习一

(2)贝利是怎样看待巴西报纸把他与美国登月的新闻并列刊登这件事的?

提示:

贝利在赞誉声中保持理智与冷静,他认为不能相提并论,两次把人送上月球,比发生在足球场上的任何事当然重要得多。

(3)文章的两个片段,你可以看出贝利是一个怎么样的人?

提示:

贝利不愧是一名优秀的足球运动员,不但有出众的球技,而且有良好的心理素质,具有清理的理智与淡泊名利的谦虚。

这一切与从小受到父亲良好的家庭教育分不开。

(4)提出一个探索贝利成功因素的等式疑问。

一千个球=?

+?

+……

一千个球=汗水+勤奋+智慧……

父亲:

(1)父亲为什么不赞成贝利抽烟?

提示:

原文“你踢球有几分天分,以后也许会成为一个高手。

要是你抽烟喝酒,就踢不好球了。

到时候就没有足够的体力在九十分钟之内一直踢出理想的水平。

”(从是球事业的角度教育贝利是最有效的,因为贝利把足球视为自己的生命。

)

(2)贝利的父亲劝贝利不要抽烟,他采取了怎样的方式?

为什么那么奏效?

提示:

贝利的父亲发现少年贝利吸烟时,并没有打骂孩子,而是把他拉了过去,好像朋友之间的谈话似的向儿子解释,如果抽烟喝酒的话就踢不好球的道理,然后让他自己决定今后怎么办;因为贝利的父亲虽然对儿女要求严格,但十分尊重儿女(晓之以理,动之以情),教子有方。

4、写法特点:

心理描写

结合课后思考与练习三,分析文中人物心理活动,并分析作用。

四、归纳总结、检测达标

总结:

通过对本篇传记的学习,我们不仅体会到了心理描写对表现人物个性所起的作用,而且知道了在个人成长中良好家庭教育是不可忽视的,希望同学们能够学以致用。

作业:

①运用本文学习的心理描写刻画人物性格的方法,写一篇400字左右的自传。

②设想以后你作为父母会怎样教育你的孩子,写一则心语字数不限。

教学反思

教学内容

8少年爱因斯坦

授课时间

第周星期

教学目标

知识与能力:

了解爱因斯坦的成长过程;学习本文丰富、生动的语言及其表达作用。

过程与方法:

通过讨论、合作、探究的方式了解内容,把握人物形象。

情感态度与价值观:

学习爱因斯坦爱科学、爱学习、勤于发问、思考、钻研的精神。

教学重点

抓住人物积极主动学习的特点分析人物

教学难点

章细节描写的分析

教具准备

小黑板

教

学

过

程

教

学

过

程

一、激趣导入、明确目标

同学们,我们对于爱因斯坦这个名字是很熟悉的,多少年来,这个名字作为一种力量,一种象征,已经融入了我们的生活。

井田我们来学习《少年爱因斯坦》,哪位同学能向同学介绍一下你所了解的爱因斯坦?

二