黑龙江省高一月考语文试题D卷.docx

《黑龙江省高一月考语文试题D卷.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《黑龙江省高一月考语文试题D卷.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

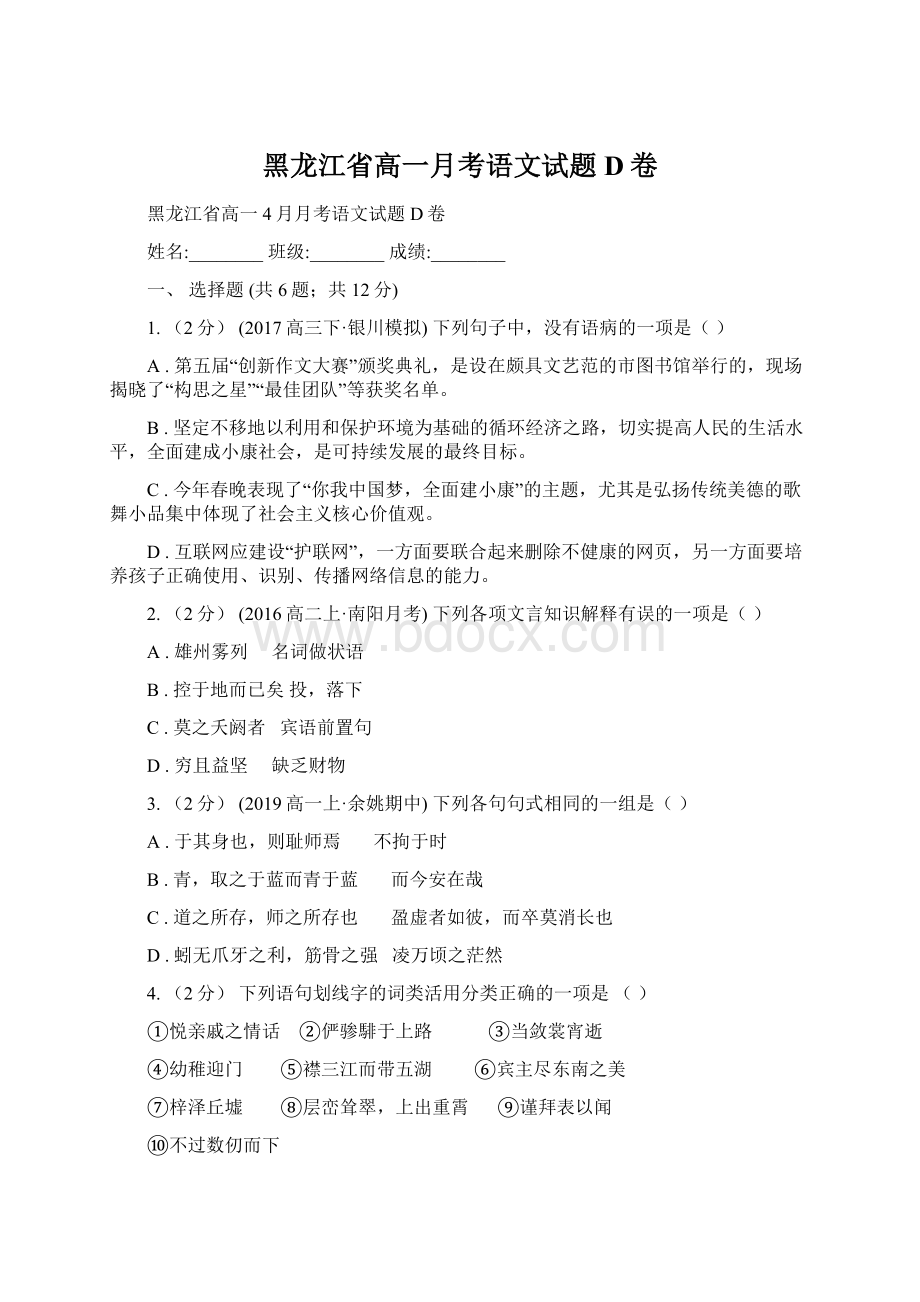

黑龙江省高一月考语文试题D卷

黑龙江省高一4月月考语文试题D卷

姓名:

________班级:

________成绩:

________

一、选择题(共6题;共12分)

1.(2分)(2017高三下·银川模拟)下列句子中,没有语病的一项是()

A.第五届“创新作文大赛”颁奖典礼,是设在颇具文艺范的市图书馆举行的,现场揭晓了“构思之星”“最佳团队”等获奖名单。

B.坚定不移地以利用和保护环境为基础的循环经济之路,切实提高人民的生活水平,全面建成小康社会,是可持续发展的最终目标。

C.今年春晚表现了“你我中国梦,全面建小康”的主题,尤其是弘扬传统美德的歌舞小品集中体现了社会主义核心价值观。

D.互联网应建设“护联网”,一方面要联合起来删除不健康的网页,另一方面要培养孩子正确使用、识别、传播网络信息的能力。

2.(2分)(2016高二上·南阳月考)下列各项文言知识解释有误的一项是()

A.雄州雾列 名词做状语

B.控于地而已矣 投,落下

C.莫之夭阏者 宾语前置句

D.穷且益坚 缺乏财物

3.(2分)(2019高一上·余姚期中)下列各句句式相同的一组是()

A.于其身也,则耻师焉 不拘于时

B.青,取之于蓝而青于蓝 而今安在哉

C.道之所存,师之所存也 盈虚者如彼,而卒莫消长也

D.蚓无爪牙之利,筋骨之强 凌万顷之茫然

4.(2分)下列语句划线字的词类活用分类正确的一项是()

①悦亲戚之情话 ②俨骖騑于上路 ③当敛裳宵逝

④幼稚迎门 ⑤襟三江而带五湖 ⑥宾主尽东南之美

⑦梓泽丘墟 ⑧层峦耸翠,上出重霄 ⑨谨拜表以闻

⑩不过数仞而下

A.①②/④⑥/⑤⑨/③⑧/⑦⑩

B.①/②④⑥⑨/③⑤⑧/⑦⑩

C.①⑤/②⑨/④⑥/③⑧⑩/⑦

D.①⑤/②⑨/③⑧/④⑥/⑦⑩

5.(2分)下列各句中,划线的成语使用恰当的一项是()

A.想当初,慈禧太后的陵寝造得多么坚固,曾几何时,还是禁不住军阀孙殿英的火药爆破,落了个一片狼藉。

B.导演冯小刚把《集结号》中最重要的角色给了谷智鑫,其他演员几乎成了举重若轻的人物。

C.上届冠军挪威队以全胜战绩出线,表现十分出色,其卫冕雄心及雄厚实力令人刮目相看。

D.露卡在美国算是穷人,经常得到政府机构的接济和帮助,但她并不总是拾人牙慧,而是主动为社会做些好事。

6.(2分)(2020高二上·牡丹江期末)依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是()

中国封建社会的核心价值是“仁、义、礼、智、信”,其本质核心是“仁”。

, 。

, 。

, ,形成了至今仍然具有重要现实意义的价值标准和行为规范。

①使中国封建社会得以维系、变革与发展

②以“仁”来塑造社会、教化人生

③正是这样一种核心价值观及其所形成的种种具体价值规范

④在中国封建社会中,“仁”是一种道德规范

⑤是中国儒家文化的核心价值追求

⑥更是一种社会理想,同时还是一种政治纲领

A.④⑥⑤②①③

B.②④⑥③①⑤

C.④⑤②①⑥③

D.②⑤④⑥③①

二、文言文阅读(共2题;共27分)

7.(11分)(2016高一下·沙市期中)阅读下面的文言文,完成小题。

及至始皇,奋六世之余烈,振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下,威振四海。

南取百越之地,以为桂林、象郡;百越之君,俯首系颈,委命下吏。

乃使蒙恬北筑长城而守藩篱,却匈奴七百余里,胡人不敢南下而牧马,士不敢弯弓而报怨。

于是废先王之道,焚百家之言,以愚黔首;隳名城,杀豪杰,收天下之兵,聚之咸阳,销锋镝,铸以为金人十二,以弱天下之民。

然后践华为城,因河为池,据亿丈之高,临不测之渊以为固。

良将劲弩,而守要害之处,信臣精卒,陈利兵而谁何。

天下已定,始皇之心,自以为关中之固,金城千里,子孙帝王万世之业也。

始皇既没,余威震于殊俗。

然而陈涉,瓮牖绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之徒也。

才能不及中人,非有仲尼、墨翟之贤,陶朱、猗顿之富。

蹑足行伍之间,而崛起阡陌之中,率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦。

斩木为兵,揭竿为旗,天下云合而响应,赢粮而景从,山东豪俊遂并起而亡秦族矣。

且夫天下非小弱也,雍州之地,崤函之固,自若也。

陈涉之位,非尊于齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山之君也;锄耰棘矜,非铦于钩戟长铩也;谪戍之众,非亢于九国之师也;深谋远虑,行军用兵之道,非及向时之士也。

然而成败异变,功业相反也,何也?

试使山东之国与陈涉度长絜大,比权量力,则不可同年而语矣。

然秦以区区之地,致万乘之势,序八州而朝同列,百有余年矣。

然后以六合为家,崤函为宫。

一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?

仁义不施,攻守之势异也。

(选自贾谊《过秦论》)

(1)

对下列句子中划线词语的解释,不正确的一项是()

A.奋六世之余烈 烈:

功业

B.士不敢弯弓而报怨 报怨:

报仇

C.金城千里 金城:

像钢铁般坚固的城池

D.天下云合而响应,赢粮而景从 应:

响应

(2)

下列对文中相关内容的解说,不正确的一项是()

A.贾谊是汉赋的早期作家,《过秦论》不是赋却带有赋的特点,讲究铺排渲染,行文多用骈偶,它的骈偶不同于后来的骈体文以“四六句”为基本句式,而是灵活多样,有时字数不完全相等。

B.贾谊生活在西汉初期,由于此前经历了五百多年的战争破坏,社会经济凋敝,人口减少,他主张施行仁政以安民,《过秦论》就是为了宣传这种主张写的。

C.“殊俗”指风俗不同的边远地区;“黔首”是秦代对百姓的称谓。

秦始皇自以为得水德,衣服旄旌节旗皆尚黑。

平民以黑巾裹头,故名。

“山东”是指函谷关以东的地区。

D.“奋六世之余烈”的“六世”是指:

秦孝公、惠文、武、昭襄王、孝文王和庄襄王。

(3)

下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是()

A.选文第一段主要写秦始皇统一天下。

作者写到了秦始皇从政治、军事、文化、刑法等方面巩固政权的措施。

B.选文第二段写陈涉起义和秦王朝的覆灭。

极力写了陈涉的地位低下、才智不足,缺乏作战能力,这其实是在为最终结论做铺垫。

C.选文第三段阐述渚侯国和秦王朝灭亡的原因。

通过秦王朝、陈涉与九国之师三者的对比,对统治者不施仁政进行了讽刺和批判。

D.选文在写秦的强盛和陈涉的地位身份时,都使用了排比的修辞手法,语言气势磅礴,语意酣畅淋漓,读起来有一泻千里之感。

(4)

把文中画横线的句子翻译称现代汉语。

①收天下之兵,聚之咸阳,销锋镝,铸以为金人十二,以弱天下之民。

②一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?

8.(16分)(2018高三上·建平开学考)阅读下文,完成小题。

余问养生于吴子。

得二言 ∶曰和,曰安。

何谓和?

曰∶子不见天地之为寒暑乎?

寒暑之极,至为折胶流金而物不以为病。

其变者微也,寒暑之变。

昼与日俱逝,夜与月并驰。

俯仰之间屡变,而人不知者。

微之至,和之极也。

使此二极者相寻而狎至,则人之死久矣。

何谓安?

曰∶吾尝自牢山,浮赫达于淮,遇大风焉,舟中之人,如附于桔槔。

而与之上下,如蹈车轮而行。

反逆眩乱不可止,而吾饮食起居如他日,吾非有异术也。

惟莫与之争,而听其所为。

顾凡病我者举非物也。

食中有蛆,人之见者必呕也。

其不见而食者,未尝呕也。

请察其所从生。

论八珍者必咽言粪秽者必唾,二者未尝与我接也。

唾与咽何从生哉?

果生于我乎?

知其生于我也。

则虽与之接而不变安之至也。

安则物之感我者轻,和则我之应物者顺。

外轻内顺,而生理备矣。

吴子,古之静者也,其观于物也审矣,是以私识其言,而时省观焉!

(1)可填入第一段横线处的虚词是()

A.矣

B.焉

C.也

D.哉

(2)对第三段所论“安”的含义理解不当的一项是()

A.不与外物相争,顺其自然,淡然自安

B.不受外物影响,听从内心的主观感受

C.不畏人生艰险,安于贫贱,超然物外

D.不因外物变化而改变自我,处变不惊。

(3)对第④段画线句理解最准确的一项是()

A.对外物的感受轻微,内心和顺,因而养生的道理就具备了。

B.在外事物变化轻微,在内心情顺畅,进而养生的道理就完备了。

C.在外对事物的感受细微,在内心情顺畅,进而养生的道理就完备了。

D.外物带来的感受细微,内心对外物的感应顺遂,因而养生的道理就具备了。

(4)吴子深得养生之道的根本原因在于

(5)本文在说理上颇具特色,试从形式和内容两方面加以赏析。

三、诗歌鉴赏(共3题;共30分)

9.(10分)阅读下面这首词,完成各小题。

南乡子登京口北固亭有怀

辛弃疾

何处望神州?

满眼风光北固楼。

千古兴亡多少事?

悠悠,不尽长江滚滚流!

年少万兜鍪[注],坐断东南战未休。

天下英雄谁敌手?

曹刘。

生子当如孙仲谋!

【注】兜鍪:

俗语叫头盔,词中借指兵士。

(1)本词刻画了孙权怎样的形象?

(2)整首词采用了借古喻今的表现手法,表达了词人怎样的思想感情?

10.(10分)(2017高三上·滕州月考)阅读下面两首唐诗,完成文后各题。

晚归山居

刘沧

寥落霜空木叶稀,初行郊野思依依。

深秋频忆故乡事,日暮独寻荒径归。

山影暗随云水动,钟声潜入远烟微。

娟娟唯有西林月,不惜清光照竹扉。

(1)

刘沧诗歌的尾联与王维《山居秋暝》中的“明月松间照,清泉石上流”在意境上有何不同,各表达了诗人什么样的思想感情?

请简要分析。

(2)

赏析刘沧《晚归山居》的写景艺术,请结合诗句简要分析。

11.(10分)(2015高二上·吉林期中)阅读下面的宋诗和元曲,完成后面的小题目。

梅

[宋]王淇

不受尘埃半点侵,竹篱茅舍自甘心。

只因误识林和靖,惹得诗人说到今。

清江引·咏梅

[元]贯云石

南枝夜来先破蕊,泄漏春消息。

偏宜雪月交,不惹蜂蝶戏。

有时节暗香来梦里。

【注】林和靖:

北宋诗人,字和靖。

他的《山园小梅》诗脍炙人口,成为千古佳唱。

(1)

请简要分析上面的宋诗和元曲写出了梅花怎样的共同特点。

(2)

请分析说明上面的宋诗和元曲在表现手法上有何异同。

四、现代文阅读(共3题;共31分)

12.(6分)阅读下面的文字,完成下列各题。

两千多年前神州大地上一对师徒的对话,揭开了人类这条河流之所以生生不息的秘密。

徒弟子路在河边问道:

“老师,我想听听您的志向。

”老师孔丘想了想,说了十二个字:

“老者安之,朋友信之,少者怀之。

”孔子的这三句话,也可以用三个简单的字概括:

老者安之,是孝;朋友信之,是信;少者怀之,是慈。

请注意,为什么孔子把孝而不是信、慈排在了首位?

同样,为什么此后世世代代的中国人,也同样把孝称为百善之首呢?

也许有人会说,老人是智慧的化身,后辈需要向老人学习,以传承各种知识和技能,所以当然要孝敬老者。

然而此情非中国独有,世界上各个文明都是如此,这一点不足以说明孝在中国具有至高地位,而且考古资料也表明“孝为首”的情况未必自远古就如此。

在已经发现的我国最早文字——甲骨文中并没有“孝”字,孝字出现于更晚些时候的商周金文中。

我们不妨先看看荀子对人类生存处境的一段论述。

荀子认为,“人生不能无群”,“人能群,彼不能群也”。

人类相对于其他物种,在力量、速度上都没有什么优势,却能在严酷的生存环境中胜过其他动物,是因为人懂得群体合作。

人为什么能做到群体合作,就在于每个人都知其本分,各行其正,各安其所。

所以,人不能无群,既在群体中,就不能不讲本分,否则,就不免会陷于纷争、动乱和瓦解。

无疑,为了群体的共存,人还需要把自己天性中那些合作、利他的因素利用起来。

孟子曾把人的天性中固有的四种合作、利他的因素,称为“四端”:

恻隐之心,羞恶之心,辞让之心,是非之心。

“端”,是起点的意思。

仅仅有一个起点,当然是不够的,关键在于这些合作、利他的因素,通过怎样的道路,渗透到人们点点滴滴的生活实践中去。

似乎正是在这一点上,中国文明和世界上的其他文明,渐渐走上了不同的道路。

在基督教文明等神教文明和佛教文明等相信轮回的文明中,合作性的因素在一定意义上是以来世许诺的形式向信众颁布的。

人们安守本分,很大程度上是因为他们相信,只有诚实善良,“不杀人”,“不偷盗”,才能在死后获得拯救去往天堂,或修得善果减除后世轮回之苦。

然而在中国,在热衷鬼神祭祀的商代被周代取代之后,人们似乎渐渐形成了关注现实世界、慎言死后世界的传统。

孔子的“不知生,焉知死”,便是对这一传统的精练表达。

相应地,中国人摸索到了一条立足于现实世界、发扬合作利他天性的道路。

这条道路,自然要从一个人出生时最先相遇的两个人——父母开始,从自己和这两个人无法割舍的关系开始。

如此设想,我们似乎就容易理解,孝为什么被无数中国人作为修身的起点,成为百善之首。

在人类社会中,代际关系具有不可选择性。

人能够选择职业、住所、生活方式,却不能选择自己的父母。

这一不可选择的事实从消极的一方面理解,是无法逃避的深深的无奈。

不过,从积极的一面来理解,代际关系的不可选择性,恰恰使“孝”在中国文化中成为修身的起点,成为百善之首。

每个人都无可回避地处于与父母的实际关系中,正因为如此,“孝”是每个人都不能不终生面对的事情,同时也就为每个人的合作利他品德的修养提供了牢固的依靠。

你想修养你的德行,成为一个仁慈、有合作精神的人吗?

请从那个你一出生起就必须与之合作的人开始,请从孝开始。

现在,我们再来看看“孝”字的结构:

上面是一个老人,下面是一个孩子。

老在上,子在下。

孝的含义,就这样清晰地呈现着。

(摘自《国学·说“孝”》,有删改)

(1)下列对“孝”的表述,不正确的一项是()

A.孔子说的“老者安之,朋友信之,少者怀之”,可以用“孝、信、慈”三个字来概括,以“孝”为先的思想影响了世世代代的中国人。

B.甲骨文中并没有“孝”字,孝字出现于更晚些时候的商周金文中,“孝为百善首”也未必自远古即有,但这并不能说明孝在中国不具有至高地位。

C.一个人从一出生,最先遇到和自己无法割舍的两个人——父母,这样看来,“孝”成为百善之首,是因为无数中国人把它作为修身的起点。

D.“孝”是每个人都不能不终生面对的事情,因为每个人都无可回避地处于与父母的实际关系中。

(2)下列理解和分析,不符合原文意思的一项是()

A.“人生不能无群”,“人能群,彼不能群也”,这是荀子对于人类能胜过其他动物以适应严酷生存环境的原因的论述,群体的合作让人类能够在生存劣势中获得发展。

B.孟子把人的天性中固有的四种合作、利他的因素,称为“四端”,但仅有“恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心”是不够的,还需要在实践中表现出来。

C.基督教、佛教是以来世许诺的形式向信众颁布合作、利他因素,这似乎让中国文明和西方文明逐渐有了差距,从而走上了不同的道路。

D.商代热衷鬼神祭祀,周取代商以后,传统发生了变化。

孔子的“不知生,焉知死”的说法就是对人们关注现实世界、慎言死后世界的传统的精练表达。

(3)根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是()

A.有人说,老人是智慧的化身,后辈需要向老人学习,来传承各种知识和技能,但这不能成为孝敬老者的根本原因。

B.孔子以孝为先的说法、孟子的四端说、荀子的合作说,他们关于孝的内涵的理解和认识,对我们今人有非常好的启示作用。

C.人需要把自己天性中那些合作、利他的因素利用起来,对这些因素的利用就是群体合作,是为了群体的共存。

D.“孝”字的结构本身就很好地诠释了孝的含义。

“孝”有助于培养我们的合作精神,让人变得仁慈、有爱心。

13.(13分)(2016高一上·龙江期中)阅读下面的一篇文章,完成下题

善口技者牛玉亮

魏薇

牛玉亮住在北京市西城区煤市街湿井胡同的一个大杂院内,21平方米的小屋,朴素的摆设,身上穿的仍是24年前在前门商厦买的裤子。

屋檐下玉鸟婉转低吟,牛玉亮时不时与其“对鸣”,令人感觉一派美好。

牛玉亮每天早上6点起床,起床后,雷打不动地骑自行车到民族文化宫东门外的小山丘上练功。

78岁的他仍然“禽鸟百兽一身带,真假难辨惊满堂”,一口气承受60秒的气量。

《百鸟争鸣》《纺棉花》等传统节目,每每获得满堂彩。

牛玉亮的老家在北京东郊朝阳区的高碑店村,父亲是卖小金鱼儿的。

那时的高碑店村,通惠河河水清亮,池塘边蛙鸣鸟叫,他小时候就爱学这些叫声。

1956年,牛玉亮拜上海杂技团口技表演艺术家周志成为师,并深得师叔孙泰培养。

“师父看我长得精神,牙齿也好,特别满意。

为什么要看牙齿呢?

牙齿是口技的挡风墙,学鸟鸣,牙齿漏风不行。

”牛玉亮至今仍有一口健康的牙齿,为了保护牙齿,他养成了良好的生活习惯,不吸烟不喝酒,作息十分有规律。

在他看来,口技演员要热爱生活、热爱自然。

1958年,牛玉亮在芜湖演出,在出早功时发现山上有座庙,庙顶上有只黄莺的叫声特别好听。

牛玉亮就跟着这只黄莺学鸟鸣,刚开始时黄莺因为害怕而不发声。

随着牛玉亮模仿的声音越来越像,黄莺也和他对鸣起来。

“这只黄莺是我的‘鸟老师’,整整教了我8天,每天早上它都会准时落在庙前的树上等我。

第9天我离开时,看见它还在那里等我,心里特别难受。

”

在牛玉亮看来,口技表演讲究“声有韵,韵传神,神化艺,艺有情”,绝不仅仅是模仿声音。

“60多年的从艺经验告诉我,学口技第一要真,就是要有真实的生活、真实的基本功、真实的知识;第二要准,就是声音要到位;最后要美,用声音把生活的美好展现在舞台上。

”

谈到口技的历史,牛玉亮如数家珍。

近代的口技代表人物是“百鸟张”张昆山,在老北京天桥上,张昆山的《百鸟争鸣》曾是一绝。

“百鸟张”之后,就是牛玉亮的师爷尹士林。

20世纪30年代,尹士林把口技变成了视听艺术,打破了以往“围设青绫好隐身,象声一一妙于真”的表演方式,走出了八尺屏障,走上了舞台。

新中国成立初期,牛玉亮的师父和师叔通过巧妙运用麦克风,实现了用口技模仿汽车、火车、飞机、大炮等的声音,扩大了口技的模仿范围。

2011年,口技被列入国家级非物质文化遗产。

2012年,牛玉亮担起了传承人的担子,也开创了口技“循环运气法”和“循环发声法”,为口技表演开发出了大量气源和声域。

牛玉亮介绍说,口技之难一在先天,二在后天。

口技发声要用到口、齿、唇、舌、喉、前腭、后腭、软腭、小舌,这些缺一不可,一般人不用来发音的器官都要用来发音,这需要一定的天赋。

除了天赋还要靠刻苦的训练。

随着年龄越来越大,病痛也时常找上身来,半年里经受了两次手术的他心里唯一惦念的就是不能让口技失传。

牛玉亮招收了13位徒弟,“练口技辛苦,家庭条件好的孩子都不愿学这个,他们大都没有固定工作,收入全凭不定期的表演,而演出一多就保障不了学习时间。

”

现实让牛玉亮有强烈的紧迫感。

“还有太多东西没有教给他们,我着急啊!

有生之年我一定要把所有的技艺教给徒弟,让口技永远传承下去!

”2014年3月份,他陆续写了32年的《中国口技》一书终于出版,为徒弟们,也为社会留下了一部权威的口技教学材料。

为引起更多关注,也为将这门技艺发扬光大,牛玉亮全身心投入到“国家级非遗口技展演”中,展演于2015年7月6日、7日在天桥剧场进行。

一个月的准备时间,13位来自不同省市的徒弟被召唤回来,师徒吃住都在一起,相处得像亲兄弟一样。

牛玉亮精心指导徒弟们排练,在创新上“大做文章”。

他创作了不少新节目,像口技情景剧、口技民俗舞蹈、口技小乐队、口技沙画表演等。

在一个名为“草原情”的口技节目中,牛玉亮的徒弟们同时模仿苍鹰、百灵、牛、羊、马等动物的几十种叫声,并与马头琴和呼麦结合起来,听罢让人感动落泪。

“让更多的人热爱口技,让这门延续两千多年的艺术传承下去,这是我永远的心愿。

对我来说,口技比生命还重要。

”牛玉亮说。

(摘编自《人民日报》,有改动)

(1)

下列对材料有关内容的分析和概括,最恰当的两项是()

A.牛玉亮每天早上6点钟起床,起床后,雷打不动地骑自行车到小山丘上练功,他不吸烟不喝酒,作息十分有规律,表现了他良好的生活习惯。

B.牛玉亮在芜湖演出,在出早功时听到一只黄莺的叫声特别好听,就跟着这只黄莺学鸟鸣,表现了热爱生活,认真向大自然学习的精神。

C.牛玉亮经受了两次手术后,心里唯一惦念的就是让口技艺术代代相传,于是出版了《中国口技》这部权威的口技教学材料。

D.牛玉亮和师父、师叔通过巧妙运用麦克风,模仿汽车、火车、飞机、大炮等的声音,表现了师徒们在口技艺术传承中不断创新的精神。

E.徒弟们在《草原情》中将苍鹰、百灵、牛、羊、马等动物的叫声与马头琴和呼麦结合起来,让听众感动落泪,表现了牛玉亮艺术创新的成功。

(2)

牛玉亮有哪些特点?

请结合材料简要分析。

(3)

本文是怎样介绍口技大师牛玉亮的事迹的?

请简要回答。

14.(12分)(2020高三下·汉中月考)阅读下面的文字,完成下面小题。

双琴祭

梁晓声

①那两棵树,是生长极慢的树,其材最适合做琴。

那位老制琴师呢,他的经验是,一棵那样的树,只能锯取一段,做成一把音质优良的小提琴。

所以他打算用那两棵树同时做两把小提琴,使它们在音质上不分轩轾。

②琴取于材,材取于树。

老制琴师当年亲手栽下的两株小树苗,在十余载里,不但增加着年轮,也像少年和少女渐渐长成健壮的青年和标致的女郎一样,深深地相爱了。

它们彼此欣賞,彼此赞美,永不厌倦地诉说着缠绵的情话。

③但是,琴还没做,老制琴师却病倒了。

他临终前对儿子说:

“我一直想要制成两把音质同样优良的小提琴。

我想做的事是做不到了,你一定要替我做到……”

④后来,他的儿子伐倒那两棵树,锯取了它们各自最好的一段,制成了两把音质同样一流的小提琴。

他把琴送到了琴店,郑重地交代:

“如果有谁在这两把琴中反复比较、挑选那么无论他最终选择了哪一把,都不卖给他。

如果有人说它们是同样好的琴,那么可以将两把琴都送给他。

如果是两个人,那么一人一把。

”

⑤有一天,琴店来了两位父亲,带着两名少年。

两位父亲是好友,他们是陪儿子来选琴的。

两名少年不约而同地看上了那两把小提琴,于是店主取出琴让他们试一试。

⑥他们各拉一曲后,都说以他们的耳听来,两把琴的音质同样优良。

为了使大人们相信他们所选的不后悔,他们还毫不犹豫地交换了琴,于是他们幸运地接受了赠予。

⑦后来,他们果然都成了“家”,声名鹊起。

无论何时何地,他们一直合奏着。

⑧世人欣赏并赞美他们的合奏,但世人的心理是古怪的。

不久,就有了他们之间孰高孰低的说法。

而寂寞的传媒则一口咬住那纷纭众说,推波助澜。

⑨最后,他们不能再合奏下去了,只能迫不得已地分开,各自独奏。

但他们都是那么眷恋合奏,因为他们觉得只有合奏才能发挥出他们的演奏天赋。

⑩比他们更眷恋合奏的是那两把小提琴。

只有合奏的时候,它们才有机会相见

11但自从分开后,它们再没“见到”过对方。

它们被思念折磨着,它们的琴音里开始注入了缕缕忧伤,正如苦苦相思着的情人的信上有泪痕一样。

12然而两位由合奏而独奏的演奏家,心里竟渐渐地栩互生出嫉恨来。

他们不知不觉就入了别人的“阴谋”。

他们曾经的珠联璧合引起了别人的嫉恨。

别人想要离