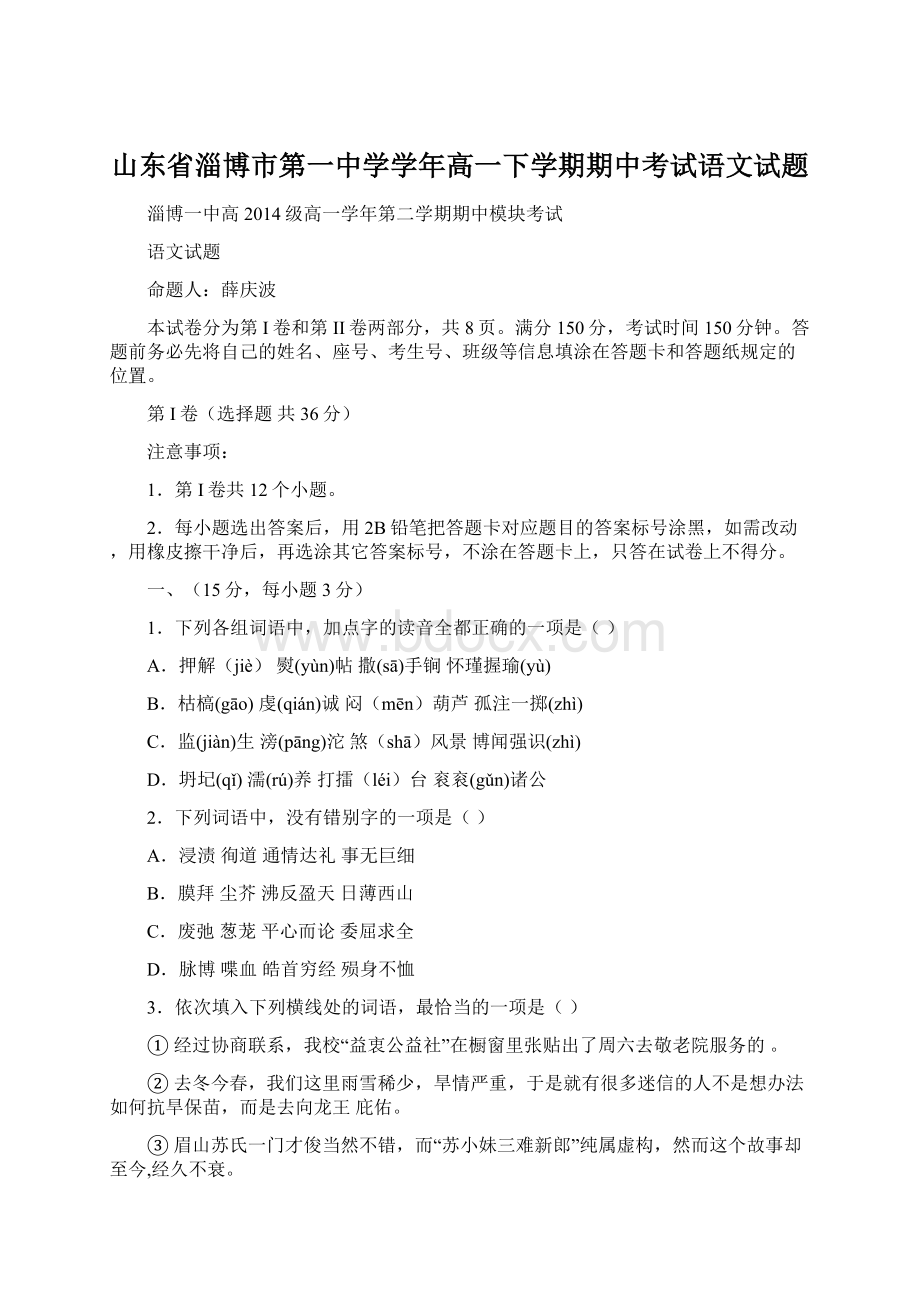

山东省淄博市第一中学学年高一下学期期中考试语文试题.docx

《山东省淄博市第一中学学年高一下学期期中考试语文试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《山东省淄博市第一中学学年高一下学期期中考试语文试题.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

山东省淄博市第一中学学年高一下学期期中考试语文试题

淄博一中高2014级高一学年第二学期期中模块考试

语文试题

命题人:

薛庆波

本试卷分为第I卷和第II卷两部分,共8页。

满分150分,考试时间150分钟。

答题前务必先将自己的姓名、座号、考生号、班级等信息填涂在答题卡和答题纸规定的位置。

第I卷(选择题共36分)

注意事项:

1.第I卷共12个小题。

2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号,不涂在答题卡上,只答在试卷上不得分。

一、(15分,每小题3分)

1.下列各组词语中,加点字的读音全都正确的一项是()

A.押解(jiè)熨(yùn)帖撒(sā)手锏怀瑾握瑜(yù)

B.枯槁(gāo)虔(qián)诚闷(mēn)葫芦孤注一掷(zhì)

C.监(jiàn)生滂(pāng)沱煞(shā)风景博闻强识(zhì)

D.坍圮(qǐ)濡(rú)养打擂(léi)台衮衮(gǔn)诸公

2.下列词语中,没有错别字的一项是()

A.浸渍徇道通情达礼事无巨细

B.膜拜尘芥沸反盈天日薄西山

C.废弛葱茏平心而论委屈求全

D.脉博喋血皓首穷经殒身不恤

3.依次填入下列横线处的词语,最恰当的一项是()

①经过协商联系,我校“益衷公益社”在橱窗里张贴出了周六去敬老院服务的。

②去冬今春,我们这里雨雪稀少,旱情严重,于是就有很多迷信的人不是想办法如何抗旱保苗,而是去向龙王庇佑。

③眉山苏氏一门才俊当然不错,而“苏小妹三难新郎”纯属虚构,然而这个故事却至今,经久不衰。

A.启示祈求流传B.启事企求留传

C.启示企求留传D.启事祈求流传

4.下列各句中,加点的成语使用不恰当的一项是()

A.柳妈对祥林嫂的再嫁不以为意,认为祥林嫂“索性撞一个死,就好了”。

B.想起乡下的母亲,就会寄一笔钱到乡下,寄走了钱,心安理得地又投入到我的工作中了。

C.一个远涉重洋、寄身美国、茕茕孑立的中国弱女子,要控告有钱有势的美国地头蛇是何等艰难!

D.《舌尖上的中国》已经让吃货们垂涎三尺,最近举行的“博山美食文化节”,更是让“美食家”们闻风而动,争先恐后地赶来博山大快朵颐。

5.下列各句,没有语病,句意明确是一句是()

A.环保部和国土资源部日前表示,将加强监督检查,规范各地工矿企业废渣的排放、转移、收集和集中处置行为,以减少对土壤的污染。

B.家风是一种无言的教育,家长只有严于律己,树立正面形象,为孩子营造健康成长的家庭环境,才能避免孩子今后不会走上违法犯罪的道路。

C.如今,使用微信聊天已经成为手机族进行交流的又一便捷方式,微信交流人群范围不断扩大,已由最初的青年人逐渐扩大至中老年人。

D.被称为“中国第一编剧”的邹静之认为,韩剧能够在亚洲地区走红,主要原因是韩国的编剧和导演对传统文化的高度重视与深度发掘功不可没。

二、(9分,每小题3分)

阅读下面文段,完成6~8题。

马与龙的文化缘庞进

龙是中国古人对自然界中的诸多动物和天象经过多元融合而创造的一种神物,其实质是先民对自然力的神化和升华。

龙已成为中华民族的广义图腾、精神象征、文化标志、信仰载体和情感纽带。

在龙的诸多“模特儿”中,就有马的身影。

从形象上看,马头给龙头以取材参照。

甲骨文中的某些龙字,头部窄长,就比较像马的头。

汉代王充《论衡·龙虚》篇,言“世俗画龙之像,马首蛇尾”。

并由此推断,龙乃“马、蛇之类”。

宋代罗愿《尔雅翼·释龙》称龙“头似驼”——驼头近似于马头。

还有龙形似马形的说法。

如《太平广记》四二五引《录异记·王宗郎》:

“有群龙出水上,行入汉江,大者数丈,小者丈余,如五方之色,有如马、驴之形。

”

在古人心目中,马是具有龙性的,龙和马是可以相互变化的。

反映在古籍中,如:

《周礼·夏官·司马》:

“马八尺以上为龙。

”《吴承恩诗文集·送我入门来》:

“马有三分龙性。

”柳宗元《龙马图赞》:

“明皇时,灵昌郡得异马于河,其状龙鳞、虺尾……后帝西幸,马至咸阳西入渭水化为龙,泳游去,不知所终。

”

看来,形象上,马是把高扬的头颅、飘逸的身姿等贡献给了龙;内涵上,马是把刚毅、坚强、友好、善良、奔放、洒脱等品质贡献给了龙。

上世纪七十年代,在内蒙古赛沁塔拉村,新石器时代红山文化“玉龙”被意外发现。

有专家据玉龙“口闭吻长,鼻端前突,上翘起棱,端面截平,有并排鼻孔二”的造型,判断其取材于猪。

另有专家则将其推断为“马龙”,或“马型原龙”。

一是该龙头不是近似猪头的三角形,而是近似马头的长方形;二是该龙头上无猪耳那样的大耳朵;三是该龙脖后颈与脊梁上有几乎占到全身三分之一的飞掠而起的饰物,这饰物近似马鬃而不是猪鬃。

但“马龙”说因缺乏考古发现的支持而遭到质疑,因为,原始居民饲养马是比较晚的事情,中国北方新石器遗址中普遍不见家马骨骼出土。

红山文化遗址中经常发现牛、羊、猪等家畜的骨骼和鹿、獐等兽骨,但一直未发现家马或野马的骨骼。

在青海省都兰县诺木洪塔里他里哈遗址,发现的年代最早先民养马的痕迹,推断在公元前两千二百年左右。

鉴于赤峰地区史前文化遗存发现的野生动物种群最多的是野猪和马鹿的情况,有学者认为赛沁塔拉玉龙的头部主要取材马鹿。

马鹿因体形似骏马而得名。

《尔雅翼·释兽》:

“……荆楚之地,其鹿绝似马,当解角时,望之无辨。

”马鹿还像马一样体格强健,性情机警,奔跑迅速。

马与龙的文化缘,也表现在成语“龙马精神”上。

辞典把“龙马”解释为“骏马”。

说“龙马精神”,就是像骏马一样的精神。

“龙马”还可有一解,就是龙和马。

“龙马精神”,就是喻指人身体好、体质强、魂魄健——精神得像龙和马一样。

龙的精神是融合、福生、谐天、奋进的精神,而其中的“奋进”和“福生”,就很适合马。

这样,龙马精神就可以理解为龙与马精神的结合,是以强健的姿态奋发进取,造福众生的精神。

(《中国文化报》2014年02月07日,有删改)

6.下列关于马是龙的“模特儿”依据的表述,正确的一项是

A.在甲骨文,龙字的头部窄长,和马头的形状相似,说明在最初创造“龙”字时就参考了马的形象特征。

B.《论衡·龙虚》《尔雅翼·释龙》《录异记·王宗郎》三则材料中的文字都说明马头给龙头以取材参照。

C.由于龙也和马一样具有头颅高扬、身姿飘逸、刚毅坚强、友好善良等特征,所以说创造龙这一神物时模仿了马。

D.《周礼》《吴承恩诗文集》《龙马图赞》中关于龙和马的描述,都表明“马有龙性”“龙马可以相互变化”。

7.关于赛沁塔拉玉龙取材对象的争议,下列表述不正确的一项是

A.“马龙”说遭到质疑,原因是目前发现的年代最早的先民养马的痕迹,在公元前两千二百年左右,即距今四千二百年左右。

B.玉龙的造型,龙头不是近似于猪头的三角形,而是近似于马头的长方形,专家则将其推断为“马龙”,或“马型原龙”。

C.赛沁塔拉玉龙取材于猪,因红山文化遗址中经常发现牛、羊、猪等家畜的骨骼和鹿、獐等兽骨,而一直未发现家马或野马的骨骼。

D.赛沁塔拉玉龙的头部应是主要取材于马鹿,因赤峰地区史前文化遗存发现的野生动物种群最多的是野猪和马鹿。

8.下列理解和分析,符合原文内容的一项是

A.中国古人融合自然界的诸多动物和天象创造出的龙,是古代各民族共同的图腾,是先民对自然力的神化和升华。

B.辞典上对“龙马精神”有另一解释就是,“龙马”就是龙和马,“龙马精神”就是喻指人的精神得像龙和马一样。

C.在对红山文化“玉龙”研究的三种观点中,显然,前两者都是据外形而得出的结论,而后者更重考古发现和史料。

D.“龙马精神”是像骏马一样的精神,是融合、福生、谐天、奋进的精神,是以强健的姿态奋发进取,从而造福众生的精神。

三、(12分,每小题3分)

阅读下面的文言文,完成9~12题

张复斋传

复斋先生,姓张氏,华容人也。

先生幼即善属文。

入学后,值吴逆之乱,崎岖兵革,与弟召修负母循环来岩谷间,喘不得息。

康熙乙丑,成进士,知福建之晋江,多善政。

上官将疏荐之,而先生以母老乞终养。

百姓攀留不得,相率供其食用,泣送至洛阳桥者数万人。

侍养既二十年,乃起为江西之金溪。

值岁歉,先生请谷得七千余石,多方赈贷,全活甚众。

会有上官倚朝贵为势,其所属郡县皆胁使出门下,而责以厚贽(质)。

先生不忍从,遂解组归。

金溪之百姓攀留泣送如晋江也。

当在晋江时,有贾人怨其继母之诛求,而不养其父。

其父诣县诉。

贾人行贿于先生,乞以贫为解。

众皆争往视之,天方寒,贾人衣其父以新衣,而自著敝衣,为冻饥可怜之状,且曰:

“有衣皆以奉父矣。

”先生故怒视其父,曰:

“子寒如此,而不恤之邪?

”呼吏持大杖来。

先生睥视贾人,颜色如平常,猝指叱之曰:

“若见若父之将受大杖也,而安忍视之,不孝何辞?

”即以大杖扑贾人,而其父乃从旁泣。

先生出贿付其父曰:

“以养尔余年。

”众皆快之。

民逋赋,久不能输,及输逋则赋甚多。

先生诘知其鬻子也,乃捐俸入赎而归之。

有守瓜圃而毙者,暮夜莫知其为谁。

先生集乡民于社庙,闭门使袒裼观之,一人肤体伤败,先生叱之曰:

“若往而盗若瓜,值若之警,相殴相持,以至于此。

”其人即屈服。

先生之听讼仁明多此类。

晋江人文比他邑为盛。

先生至,则益劝勉其父兄,使训诲其子弟,其稍属俊秀者,亲加宾礼焉。

由此晋江之童子试至万人。

先生之免金溪而归,足不履户外。

而华容在洞庭旁,土卑而赋重。

当明之季世,百姓多流亡。

国初定赋准原额每十亩损为六亩余,其后稍稍增垦,而清丈令下,县官指为欺隐,将以全额上。

先生曰:

“我无中人之产,顾里人不胜病矣。

”因诣县官白其事,谓此皆湖岸荒余,十常八九浸于水,百姓愚昧,不知援例请平。

宜准湖乡下地例,一亩粮止一升。

县官信先生素长者,察知愚民情实无他,卒如先生言。

华容人蒙其利至今。

先生名召华,字君实。

赞曰:

先生在官前后仅四年,然其为利于民者多矣。

(清•刘大櫆《张复斋传》)

9.下列句子中,加点的词的解释不正确的一项是()

A.有贾人怨其继母之诛求 诛:

索取

B.子寒如此,而不恤之邪 恤:

怜悯

C.民逋赋,久不能输 逋:

怠慢

D.华容人蒙其利至今蒙:

受

10.下列各组词语中,加点的词意义和用法都相同的一组是()

A.上官将疏荐之,而先生以母老乞终养举世混浊而我独清

B.侍养既二十年,乃起为江西之金溪乃不知有汉,无论魏晋

C.其所属郡县皆胁使出门下,而责以厚贽以一仪而当汉中地,臣请往如楚

D.金溪之百姓攀留泣送如晋江也屈平疾王听之不聪也

11.以下句子中,全都表明张复斋“为利于民”的一组是()

①先生请谷得七千余石,多方赈贷,全活甚众②先生不忍从,遂解组归

③先生诘知其鬻子也,乃捐俸入赎而归之④先生出贿付其父

⑤先生之免金溪而归,足不履户外⑥宜准湖乡下地例,一亩粮止一升

A.②③④B.①③⑤C.②⑤⑥D.①④⑥

12.下面的理解和分析,不符合文意的一项是()

A.张复斋在战乱中与弟弟召修一道背着老母辗转奔波,还为终养老母弃官归家,称得上是以孝为先。

B.张复斋在晋江和金溪虽为官时间不长,但他清正廉明,刚正不阿,为民着想,深受当地百姓爱戴。

C.张复斋坦荡无私,办案机智,曾巧断贾人不养其父案,让不孝子受到惩罚,贾人父得养天年,令人称快。

D.张复斋在金溪被罢免后,又回到福建晋江隐居,他替华容百姓申诉,解释了当地土地贫瘠的实情,并为百姓请求减免赋税。

淄博一中高2014级高一学年第二学期期中模块考试

语文试题

第II卷(非选择题共114分)

注意事项:

1.第II卷共10个小题。

2.第II卷所有题目的答案,考生须用0.5mm黑色签字笔答在答题纸规定的区域内,在试卷上作答、超出规定区域的答案不得分。

四、(28分)

13.把下列出自课本的文言句子翻译成现代汉语。

(10分)

⑴信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?

(3分)

⑵屈平属草稿未定,上官大夫见而欲夺之,屈平不与。

(3分)

⑶臣少多疾病,九岁不行,零丁孤苦,至于成立。

(4分)

14.阅读下面一首宋词,然后回答问题。

采桑子

欧阳修

轻舟短棹西湖好,绿水逶迤,芳草长堤,隐隐笙歌处处随。

无风水面琉璃滑,不觉船移,微动涟漪,惊起沙禽掠岸飞。

(1)上阙描绘了一幅怎样的景色?

表达了诗人怎样的感情?

(2)下阕静中有动,动静结合,充满生机,请从动静的角度对之进行简要赏析。

15.补出下列名篇名句中的空缺部分。

(10分)

⑴外无期功强近之亲,。

⑵总角之宴,言笑晏晏。

,不思其反。

⑶,于我如浮云。

⑷固知一死生为虚诞,。

⑸臣欲,则刘病日笃。

⑹,举类迩而见义远。

⑺三岁为妇,靡室劳矣;,靡有朝矣。

⑻仰观宇宙之大,。

⑼,愿乞终养。

⑽此地有崇山峻岭,。

五、(8分)

16.填写下面的表格。

(4分)

语言环境

礼貌用语

语言环境

礼貌用语

①

包涵

请人勿送

③

②

赐教

求人帮忙

劳驾

等候别人

恭候

中途退席

④

①②③④

17.阅读下列材料,将材料所蕴含的道理补充在题后。

(不得超过20个字,4分)

美国著名短跑运动员乔伊娜,每次参加比赛时,都是披散着飘逸的长发,穿着自己设计的色彩斑斓的运动服。

她仿佛是站在T型台上的模特,耀眼得连她的对手都止不住多看她几眼。

退役之后她才透露:

“其实我这样做只是想吸引对手的注意,因为对于短跑运动员来说,每秒钟都弥足珍贵,只要对手分我一个0.1秒的眼神,我就有可能领先0.1秒,获得最后胜利。

”

在第28届奥运会上,刘翔在男子110米栏决赛中,以12秒91的成绩夺得了金牌,但可惜的是,他这一成绩刚好平了世界纪录。

也就是说,刘翔只要快0.01秒,就可以打破世界纪录,但是他与这一荣耀擦肩而过。

后来专家的分析却让人惊讶——其实刘翔完全可以打破世界纪录,只不过他在冲刺的最后阶段,侧头瞄了对手一眼。

这一眼也许只是一个下意识的行为,却令他错失了0.01秒的先机。

乔伊娜的胜利和刘翔的遗憾,这一切,其实都只发生在一个眼神之间。

人生也是如此,。

六、(18分)

阅读下面一篇散文,回答18~21题。

书窗上的那轮明月

王清铭

假如能透过书窗窥见古人窗前的那轮明月,精明的现代人才算拥有完整意义上的聪明。

物质日益丰富的今天,有什么比滋养心智更需要的?

现代城市里的楼房越高,离月亮的距离越远。

都市的灯光早已把明月挤压为昏黄的一片,明月照样从海上升起,但共此时的都市蜗居里,投射过来的只是高楼斑驳的影子。

如果有几片月光挤进霓虹灯光、白炽灯光留出的缝隙,也如受污染的水;汽车笛声、影视音响、电话铃声,将月光搅得更加浑浊,不留下一小片安静,来安放一张书桌。

偌大的城市,月光和书很难找到安身立命的地方。

门是生活的进出口,窗可以说是天的进出口,都市的天空被高楼割裂了,明月也难以进出喧嚣都市人动荡的心灵。

即使是在闭门索居的日子,有几个人能端坐书窗前,让月光布满内心空间?

何况天上的那轮明月,只徘徊在都市边缘,在城里办理不到一份“暂住证”。

钱钟书先生说:

门许我们追求,表示欲望;窗子许我们占领,表示享受。

现代都市人进出更多的是各种各样的门,却极少去拥有一框用以心灵眺望的窗子,更无闲人闲读书的闲情去掬一把透过书窗的月光,洗涤心灵的尘垢。

偶然记下宋代刘子军的两句诗:

明月不知君已去,夜深还照读书窗。

明月不知读书人已去,淹没在都市的红尘中;明月夜深来照的,也不是书声朗朗的书窗了,有的只是装潢和功利。

都市也有读书人,但读书时想的是文凭、职称、职位,急功近利的他们懂得用描谱仪鉴定金钱的金黄色的纯度,却无暇顾及书窗上的那轮明月的皎洁银白。

临月漫披卷,凭栏且数星,看不见月和星的都市人咀嚼书中文字为腹内经纶,想到的只是经世致用,读书蜕变为苦事。

月窗搀烛影,风叶乱琴声,聒耳的大概是名利裹挟着的喧嚣吧。

月是该镶嵌在窗子里看的,好比画配了框子。

开了窗邀约清风明月进来占领,其实是拥有一轮属于自己的明月。

钱钟书先生还说,窗比门代表更高的人类进化阶段。

我以为书窗是人类文明的标志,书窗的退化乃至消失是现代人沦落的一种方式,让高楼大厦侵占了心灵的家园。

读书本是一件赏心乐事。

归有光在《项脊轩志》中写到书窗玩月的情景:

三五之夜,明月半墙,桂影斑驳,风移影动,珊珊可爱。

我想,还有半墙的明月大概都筛落于他飘逸的心头吧。

闲读书、读闲书、读书闲,注重的是读书时的闲逸、闲散,把读书当休闲,忘却虚名浮利,获得一种周国平先生所说的“丰富的安静”。

并不是休闲时才读书,而是读书时读出闲情逸致,把知识化为脑中的智慧,滋养心灵。

淡去功名之心,以休闲的心态去读书,让书窗上的那轮明月将思绪漂白、沉淀。

书窗上的那轮明月,照古人,亦照今人。

灯红酒绿的繁华并不完全拒绝栖居的诗意,倚南窗以寄傲,也寄托闲情。

明月多情,随人处处行。

18.下列对文章内容的理解,正确的两项是(4分)

A.文章首段“物质日益丰富的今天,有什么比滋养心智更需要的?

”以反问开篇,引人深思,该句在结构上起到了统领全文的作用。

B.作者将挤进霓虹灯光、白炽灯光缝隙中的月光比作受污染的水,是为了表现月光的昏黄及对城市月光的厌恶之情。

C.明月只徘徊在都市边缘,在城里办理不到一份“暂住证”,意思是月光很难在城市里找到安身立命的地方,因为城市拒绝月光。

D.作者认为精明的现代人之所以将读书视为苦事,因为他们的工作压力过大,文凭、职称、职位压得他们喘不气来,因而无法找到读书的乐趣。

E.本文多处运用比喻、引用等修辞手法,全文语言委婉含蓄,耐人寻味,行文上富于变化,这些特点都有助于增强文章的艺术感染力。

19.结合上下文,解释“现代城市里的楼房越高,离月亮的距离越远”这句话的意思。

(4分)

20.文章第六段引用钱钟书先生的话“窗比门代表更高的人类进化阶段”,联系全文,回答下面问题。

(6分)

①指出“窗”和“门”在文中各有什么含义?

(4分)

②作者把这二者对举有什么用意?

(2分)

21.文章结尾说:

“灯红酒绿的繁华并不完全拒绝栖居的诗意。

”结合上下文,说说作者认为要怎样才能在“繁华”中“诗意栖居”?

(4分)

七、作文(60分)

22.请以“读书,让我遇见另一个世界”为题写一篇议论文。

要求:

自定立意,不得抄袭和套作,不少于800字。

高一语文期中答案

1、C(A熨(yù)瑜(yú)B槁(gǎo)闷(mèn)D圮(pǐ)擂(lèi))

2、B(徇道—殉道通情达礼—通情达理委屈求全—委曲求全脉博—脉搏)

3、D(“启事”,为公开声明某事而登在报刊上或墙上的文字,名词;“启示”是指启发指示,开导思考,使人有所领悟,常用为动词。

“祈求”是指恳切的希望或请求,多用于向神灵祈祷;

“企求”是指希望得到,重在“企图”如何。

“流传”意为传下来或传播开,对象是传说、信息、故事等;“留传”就是遗留下来传给后代,对象往往是具体的物品,如田地、房屋等。

4、A(“不以为意”:

不把它放在心上。

此处应用“不以为然”。

心安理得:

自以为做的事情合乎情理,心里很坦然。

茕茕孑立:

形容无依无靠,非常孤单。

大快朵颐:

指大饱口福,痛快淋漓地大吃一通)

5、C(A语序不当,将“收集”移到“转移”前。

B不合逻辑,删去“不会”。

D句式杂糅,删去“主要原因是”或“功不可没”。

)

6.C(A只是甲骨文中的“某些”龙字,“某些”二字不能漏掉。

B引《录异记》的文字是用来证明“龙形似马形”这一说法的。

D这三则引文只是“古人心目中”的看法和想法,不能以此断定“马有龙性”“龙马可以相互变化”)

7.C(强加因果,后一句是质疑“马龙说”的原因)

8.C(A文中说龙现已成为中华民族“广义图腾”,龙是“古代各民族共同的图腾”不确切。

B.这并不是辞典上的解释,文中说“‘龙马’还可有一解”,这是作者的推论。

D.项中“融合、福生、谐天、奋进的精神”是“龙的精神”。

)

9.C(逋:

拖欠。

《陈情表》“责臣逋慢”中的“逋”是“怠慢”的意思。

)

10.C(以,介词,用,拿。

A.而,可是,表示转折关系;转折关系。

B.乃,副词,才;副词,反而,竟然。

D.之,助词,的;助词,取独。

)

11.D(②表现了张复斋的正直;⑤说的是张复斋不做官后的隐居生活。

)

12.D(原文张复斋从金溪“解组归”,并未说明是“被罢免”;且此次归乡还家,家在华容,而非“又回到福建晋江”。

)

13、⑴诚信却被怀疑,忠诚却被毁谤,(他)能没有怨恨吗?

(“见”,“而”,句意各1分)

⑵屈原写草稿还没有写完,上官大夫看到后想改变(修改)它,屈原不同意(或“不给他”。

(“属”“夺”,,句意各1分)

⑶我小时常生病,九岁还不会走路,孤苦伶仃,直到成人自立。

(“不行”“零丁”“成立”,句意各1分)

(答案也可根据教学情况自拟)

14、

(1)描绘了一幅绿水蜿蜒、芳草长堤,处处笙歌暗送的美丽的西湖春景。

表达了诗人游湖时的愉悦心情。

(2)“无风水面琉璃滑,不觉船移,微动涟漪”静中有动,写风平浪静时水面晶莹澄澈,游人不觉船移,只是看到涟漪才有船身滑动之感;“微动涟漪,惊起沙禽掠岸飞”以动衬静,写涟漪微动惊起沙滩的水鸟,愈加衬托出西湖之幽静。

15、⑴内无应门五尺之僮,⑵信誓旦旦⑶不义而富且贵

⑷齐彭殇为妄作⑸奉诏奔驰⑹其称文小而其指极大

⑺夙兴夜寐⑻俯察品类之盛⑼乌鸟私情

⑽茂林修竹

16.①请人谅解②请人指点③留步④失陪(每空1分)

17.只有专注(心无旁骛)的人,才能在竞争中取得胜利。

(意思对即可)

18.AE(B无厌恶之情C“城市拒绝月光”太绝对D因为现代人只重名利)

19.此处“楼房”、“月亮”用的是比喻(或象征)手法。

“楼房”代表物质文明,“月亮”代表精神文明。

画线句的意思是现代社会物质日益丰富,但人们的心智无法得到滋养(精神生活越贫乏)。

20.①“窗”在文中是人心灵世界的写照,是人类精神生活的象征,是人类文明的标志;而“门”是指世俗生活,象征人对物质的追求。

(4分,一点2分。

若答“‘窗’是人类心灵的空间,人类文明的标志”,可得2分;若答“‘窗’是天的进出口”,“许我们占领,表示享受”,得1分;若答“‘门’是生活的进出口,表示欲望”,得1分)

②二者形成一种对比(反衬)关系,旨在突出现代人注重物质生活而忽视了精神追求的现状。

(2分。

“对比”或“反衬”1分,作用1分)

21.①忘却虚名浮利(或“淡去功名之心”);

②拥有闲情逸致,通过读书把知识化为智慧,滋养心灵,获得一种“丰富的安静”。

22、按照高考标准执行。

【参考译文】:

复斋先生,姓张,华容县人。

他的先祖从江南和州迁居到华容县游桥,先后传承九代,而生先生。

先生年幼就善于写文章。

入官学后,遇上吴三桂叛乱,颠簸往来于战阵中,和他的弟弟召修背着母亲跋涉于危岩深谷之间,几乎连喘息的机会都没有。

康熙乙丑年间中进士,主政福建晋江,多行善政。

上司准备上述推荐他,但先生因母亲年迈要养老送终(而推辞)。

当地百姓挽留他而不能,都一起供给他食用之需,哭着送到洛阳桥的有数万人。

张复斋先生侍养母亲二十年后,才起用为江西金溪县令。

正值荒年,先生请求获得七千多石粮食,多方赈济、借贷,救活了很多人。

恰逢有上级官员倚靠朝廷权贵,他所隶属的郡县官员都被胁迫而归依其门下,并向他索求厚礼。

张先生不愿屈从,就被解除了官职。

金溪的百姓挽留哭送他到晋江。

在晋江时,有商人埋怨他的继母的苛求,而不奉养他的父亲。

他到县衙申诉。

商人向先生送礼,以家里贫困为由请求宽解。

大家都争相去看,天正冷,商人拿新衣服给他父亲穿,而自己穿着破衣服,装出又冻又饿的可怜相,并说:

“有衣服都用来孝敬父亲了。

”张先生特意怒视他的父亲,说:

“孩子冷成这样,你不体恤他吗?

”喊下吏拿大棒来。

张先生斜眼看商人脸色