高考语文一轮复习第37课时诗歌的手法教学设计.docx

《高考语文一轮复习第37课时诗歌的手法教学设计.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考语文一轮复习第37课时诗歌的手法教学设计.docx(59页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高考语文一轮复习第37课时诗歌的手法教学设计

第四章诗歌鉴赏

第37课时诗歌的手法

一、教学目标

1.知识目标

了解鉴赏诗歌手法类试题基本题型及命题规律,学习鉴赏诗歌手法的基本方法。

2.能力目标

掌握鉴赏诗歌手法的基本方法,准确鉴赏诗歌中的手法。

3.情感目标

培养热爱诗歌、热爱传统文学、热爱传统文化的情感。

二、教学要点

了解鉴赏诗歌手法类试题考点要求、基本题型及命题规律,学习鉴赏诗歌手法的基本方法。

三、教学难点

掌握并熟练运用鉴赏诗歌手法的基本方法,准确鉴赏诗歌中的手法。

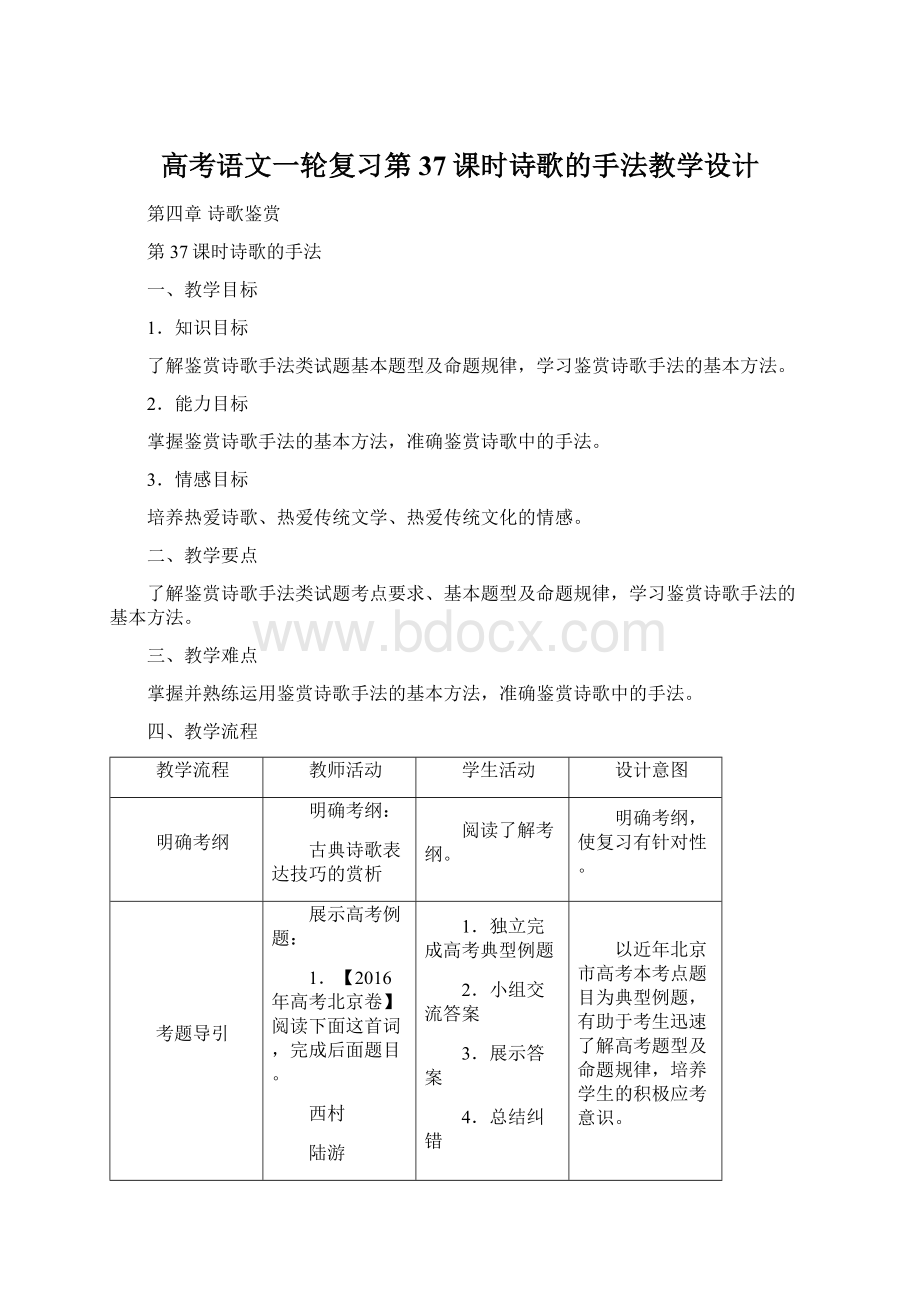

四、教学流程

教学流程

教师活动

学生活动

设计意图

明确考纲

明确考纲:

古典诗歌表达技巧的赏析

阅读了解考纲。

明确考纲,使复习有针对性。

考题导引

展示高考例题:

1.【2016年高考北京卷】阅读下面这首词,完成后面题目。

西村

陆游

乱山深处小桃源,往岁求浆忆叩门。

高柳簇桥初转马,数家临水自成村。

茂林风送幽禽语,坏壁苔侵醉墨痕。

一首清诗记今夕,细云新月耿【1】黄昏。

注释:

【1】耿:

微明的样子。

(2)“茂林风送幽禽语,坏壁苔侵醉墨痕”两句,以“声”“色”调动人的听觉和视觉感受,下列诗句“声色兼备”的一项是(3分)

A.梁台歌管三更罢,犹自风摇九子铃。

(李商隐《齐宫词》)

B.横笛闻声不见人,红旗直上天山雪。

(陈羽《从军行》)

C.春来茗叶还争白,腊尽梅梢尽放红。

(韩元吉《送陆务观福建提仓》)

D.梅子留酸软齿牙,芭蕉分绿与窗纱。

(杨万里《闲居初夏午睡起二绝句》其一)

【答案】B

【解析】此题考查鉴赏诗歌表现手法的能力。

可根据常见的诗歌赏析运用的表现手法,结合着具体诗句分析作答。

B项,“横笛”“闻声”属于听觉;“红旗”“雪”属于视觉描写,故符合题干要求,所以选B。

古代诗歌在艺术表现手法上是复杂多样的。

在抒情方式上,有直抒胸臆、间接抒情;间接抒情多为借景抒情、托物言志、借用典故、借古喻今等;在表现手法上,多用比兴、对比、象征、虚实结合、动静相衬等;此外,还有修辞手法的运用,如比喻、衬托(以乐衬哀、以哀衬乐、以静写动、以动写静、欲扬先抑、欲扬先抑。

)例如本题就是考查写景的角度,即视觉和听觉。

思考时,应从选项诗句是从哪些写景角度来写的,是否体现出这两个角度来判断。

【考点定位】鉴赏文学作品的表达技巧。

能力层级为鉴赏评价D

2.(2015年高考北京卷)阅读下面这首词,完成16-19题。

醉翁操【1】

苏轼

琅然,清圆,谁弹?

响空山。

无言,惟翁醉中知其天。

月明风露娟娟,人未眠。

荷蒉过山前,曰有心也哉此贤【2】。

醉翁啸咏,声和流泉。

醉翁去后,空有朝吟夜怨。

山有时而童巅【3】,水有时而回川。

思翁无岁年,翁今为飞仙。

此意在人间,试听徽外三两弦【4】。

注释:

【1】据本词序,欧阳修喜爱琅琊幽谷的山川奇丽、泉鸣空涧,常把酒临听,欣然忘归。

后沈遵作琴曲《醉翁操》,崔闲记谱,请苏轼填词。

【2】蒉:

草筐。

《论语·宪问》:

“子击磬于卫,有荷蒉而过孔氏之门者,曰:

‘有心哉,击磬乎!

’”【3】童巅:

山顶光秃,山无草木曰童。

【4】徽:

琴徽,系弦之绳。

此处代指琴。

词作开篇几句运用了以声写声的手法,用玉声形容泉声的清亮圆润。

按照要求,完成下列各题。

(5分)

①下列诗句,没有运用这种手法的一项是()(3分)

A.龙吟虎啸一时发,万籁百泉相与秋。

(李颀《听安万善吹觱篥歌》)

B.商声寥亮羽声苦,江天寂历江枫秋。

(刘长卿《听笛声留别郑协律》)

C.蜂簇野花吟细韵,蝉移高柳迸残声。

(韦庄《听赵秀才弹琴》)

D.寒敲白玉声偏婉,暖逼黄莺语自娇。

(王仁裕《荆南席上咏胡琴妓》)

②在横线处填写作品原句。

(2分)

白居易《琵琶行》同样运用了这种手法来写琵琶声:

“_______________,___________________。

间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。

”

【答案】①C②B

【解析】①B项没有写声音。

②嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

此题考查诗歌的表达技巧。

回答此题第一问,要抓住题干中“以声写声”一语,准确体会其含义,再据之分析各选项表述,答案不难得到。

要答好第二问名句默写类试题,平时就要注意积累。

只有弄懂意思才有利于记住句子和记准字形,尤其是对那些容易被写错的同音字和形近字以及生僻字,要加倍注意。

【考点定位】鉴赏文学作品的表达技巧。

能力层级为鉴赏评价D

1.独立完成高考典型例题

2.小组交流答案

3.展示答案

4.总结纠错

以近年北京市高考本考点题目为典型例题,有助于考生迅速了解高考题型及命题规律,培养学生的积极应考意识。

规律解密

展示命题规律:

鉴赏诗歌的手法是指准确判断诗词中所运用的修辞手法、表达方式、表现手法,并赏析其表达效果。

一般要求结合具体内容作相应的具体分析,而不能泛泛而谈。

高考对修辞手法的考查一般分两个层面,一是辨认修辞格,二是说明其表达效果。

此类试题常涉及的修辞手法有比喻、比拟、夸张、借代、双关、顶真、设问、反问等;常考查的表达方式有抒情、描写。

题型以主观题为主,偶有客观题,近年高考多以综合题的形式出现,这也体现出表达技巧类试题命题的综合性趋势。

2017年高考仍会沿袭上述高考命题特点,突出综合性命题特点。

1.根据高考典型例题,自主分析总结命题规律。

2.对照教师总结规律,自主回顾历年高考“鉴赏诗歌手法”类考题。

考生通过这一环节了解本考点命题规律及基本题型,可以使复习更全面,更具体,更有针对性。

方法指导

展示方法技巧:

1.熟悉高考,把握规律。

历年高考诗歌手法类试题仍是复习的重点。

通过对高考题目(尤其是近三年的高考题)的研究,一方面可以了解高考诗歌手法类试题题型及选材范围,另一方面,通过分析近几年高考试题,可以发现一些考查热点、考查频率,有效提高复习的效率。

2.立足课本,积累术语。

高考诗歌鉴赏命题不直接取材于课内,但其解题的依据、方法,乃至于技巧都存在于课内,所以课本古诗词的复习很重要,一方面通过对课内诗词的复习,积累相关的术语,注意区别容易混淆的表达方式。

如借景抒情和托物言志的区别。

(借景抒情是指诗人对某种景象或客观事物有所感触时,把自己所要抒发的情感、表达的思想寄寓景物之中,并通过景物描写表现出来。

托物言志是指诗人通过描写景物来表明心迹、人生态度和人生感悟。

借景抒情的“情”指热爱、愤怒、赞美、快乐、悲伤等感情,托物言志的“志”指情操、爱好、愿望、要求等人生态度。

借景抒情一般要借众多景物来抒情,托物言志一般是聚焦于一个主体事物之中。

)另一方面, 这也是一种文化的积累,是对文明的吸纳。

惟有“得法于课内”才能“得益于课外”。

3.多读勤练,拓宽知识面。

中国古典诗歌量多面广,而学生在整个高习阶段所接触到的诗歌数量却是有限的,因此在要平时复习中多读勤练,一方面增加对古典诗歌知识的储备,一方面提升应试能力。

4.注意认真审题,读懂暗示,选取具体技巧作答,找准典型特色,突出分析重点。

5.注意必须和具体的诗歌形象、语言和内容主旨等结合起来分析。

6.回答时要具体、完善,特别是要结合诗词的具体诗句来分析,不要仅罗列术语,搞“空对空”式的分析。

7.注意区别容易混淆的手法。

如借喻和借代的区别。

(借喻的本质是“喻”,往往“喻”中有“代”。

借代的本质是“代”,即直接把借体作为主体的替代,不存在“喻”的成分。

借喻可以转换成明喻,借代则不能。

) 要洞悉各种修辞手法的表达效果,在解答时适当加入,从而增强语言表述的准确性和严密性。

8.掌握常用修手法及表达效果

(1)比喻 :

比喻就是把一事物比成另一本质不同的事物的修辞手法。

表达效果:

突出事物特征,描摹事物形象生动的作用,还可体现出意象的情态特征。

(化深奥为浅显,化平淡为生动,化抽象为具体)如“遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺。

”(刘禹锡《望洞庭》)诗歌巧妙地以“螺”作比,将皓月银辉下的山比作银盘里的青螺,色调淡雅,山水浑然一体。

(2)比拟 :

把物当做人来描写叫拟人,把人当作物来描写或者把甲物当作乙物来写叫拟物。

表达效果:

使事物人格化,使无生命的东西活跃起来,使抽象的事物具体化,能启发人联想,使人倍感生动有趣,描写的物更形象、生动。

(3)借代 :

不直接说出要说的人或事物的本来名称,而借用和该人和该事物密切相关的人或事物的名称去代替。

表达效果:

突现描写对象的特征,可使语言含蓄、简练,引发读者联想。

(4)夸张 :

故意地对事物进行夸大或缩小的描写,借以表达诗人异乎寻常的情感。

表达效果:

更鲜明地突出事物特征、更强烈地表达诗人的情感。

(5)对偶 :

用结构相同、字数相同的一对句子或短语来表达两个相对或相近的意思。

表达效果:

从形式看,语言简练,整齐对称;从内容看,意义集中含蓄。

表达效果:

节奏鲜明,音节和谐;高度概括,富有表现力。

(6)排比 :

把内容紧密关联、结构相同或相似、语气一致的几个句子或短语接连说出来。

表达效果:

增强语势,强化感情。

如:

“清夜无尘,月色如银。

酒斟时、须满十分。

浮名浮利,虚苦劳神。

(7)设问 :

先提出问题,接着自己把看法说出。

表达效果:

问题引入,带动全篇,中间设问,承上启下,结尾设问,深化主题,令人回味

(8)反问 :

用疑问的形式表达确定的意思。

表达效果:

用来加强语气,表达强烈感情。

(9)反复 :

反复就是为了强调某种意思、突出某种情感,特意重复使用某些词语或句子等。

表达效果:

突出内容,强化感情,增强感染力。

有强烈的节奏感和旋律美。

(10)顶真:

用上一句的结尾部分做下一句的开头部分,使前后两句首尾蝉联,上递下接,这种修辞手法叫做顶真。

表达效果:

回环跌宕,有旋律美。

(11)互文 :

“互文”即古代诗文的相邻句子中所用的词语互相补充,结合起来表示一个完整的意思,是古汉语中一种特殊的修辞手法。

表达效果:

语简而意丰,有强调作用。

(12)通感 :

利用诸种感觉(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉)相互交通的心理现象,以一种感觉来描述表现另一种感觉的修辞方式。

表达效果:

感觉互换,化抽象为具体,让读者更好地理解;能由此及彼,勾起人们丰富的联想;能充实诗文的意境,构成特殊的艺术美。

9.掌握常用表达方式及表达效果:

Ⅰ抒情方式。

诗歌最大的特点就是抒情性,抒情是古代诗歌创作中运用最多、也是最重要的表达方式。

(1)直接抒情。

又称直抒胸臆,就是直接表达作者思想感情的写作手法。

例:

登幽州台歌陈子昂

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

【分析】诗句开门见山,直叙登上高台后“前不见古人,后不见来者”的怆凉意境,这意境引发了诗人感时伤事的情怀,想着天地悠悠之大,而人之渺小,不禁“独怆然而涕下”。

(2)间接抒情。

多数情况下,诗人的思想情感不是直接表达而是借助于其他事物来表达的。

①借景抒情

就是作者通过对某种景物的描写来抒发感情的抒情方式。

例:

绝句二首杜甫

江碧鸟逾白,山青花欲燃。

今春看又过,何日是归年。

【析】全诗抒发了羁旅异乡的感慨,诗人借清新美好的春光景色的描写,透露出了思归的感伤,以乐景写哀情,别具韵致。

注:

景与情的关系可分为:

即景抒情——-先写景后抒情

寓情于景——只写景,通过情感语言来抒情

融情入景——通过特定意象来抒情

情景交融——景语即情语,“杨柳岸,晓风残月”再如《琵琶行》中的“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。

”

以景结情——诗歌在议论或抒情的过程中,戛然而止,转为写景,以景代情作结,使得诗歌“此时无情胜有情”,言尽而意犹未尽。

例:

从军行王昌龄

琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。

缭乱边愁听不尽,高高秋月照长城。

【析】诗歌的前三句均是就乐声抒情,说到“边愁”用了“听不尽”三字,那末结句如何以有限的七字尽此“不尽”之情呢?

诗人这时轻轻宕开一笔,以景结情。

仿佛在军中置酒饮乐之后,忽然出现一个月照长城的莽莽苍苍的景象;古老雄伟的长城绵亘起伏,秋月高照,景象壮阔而悲凉,更加深了诗人的思想感情,给读者留下了无限的想像空间。

②借物抒情(托物言志)

就是作者通过对事物的描写和叙述来抒发感情、表达志向和意愿的一种抒情方式。

例:

蝉虞世南

垂绥饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是藉秋风。

【析】诗中三四句借蝉声远传的独特感受,道出了蕴含的真理,也就是立身品格高洁的人,不需要某种外在的凭借,自能声名远播,从而表达出对人的内在品格的热情赞颂和高度自信。

③叙事抒情。

就是指诗人将自己的感情熔化于对具体事件的叙述中,借叙述来抒发自己难以遏止的感情。

例:

李白〈〈早发白帝城〉〉“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。

两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。

”在叙事中,寓含着作者急于回家与家人团聚的迫切心情。

④用典抒情

即在诗歌中援引史实,使用典故来抒情。

用典是指在文章中引用、截取前人的语句或使用前人的事迹故事,借以表达某种特定的含义,以抒发某种思想与情感 。

用典可以拓展意境,使诗词情意显得含蓄,达到字少意丰的效果。

例:

王勃《滕王阁序》:

冯唐易老、李广难封,贾谊、梁鸿,

杜牧《泊秦淮》:

“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”

李商隐《锦瑟》:

“庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。

”

注:

古今人们用典的方式多种多样,一般采用明用、暗用、正用和反用四种方式。

A.明用典故

如苏轼《江城子•密州出猎》:

“持节云中,何日遣冯唐?

”这是明用《史记•冯唐列传》中的故事,东坡居士在这里明用这个典故,意在以魏尚自况,希望有一个象冯唐那样识才敢谏之人,为自己在宋神宗面前保荐,派人将自己召回,委以重任。

这是古人忧国忧民的忧患意识的反映。

B.暗用典故

例如《江城子•密州出猎》的末句是:

“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

”表面看来好象是写“出猎”,描写猎人弯弓射狼的情况。

其实这是暗用了《楚辞•东君》“举长矢兮射天狼”的典故。

天狼,是星名,古代用以代表贪残掠夺,作者在此代指辽和西夏统治者;“射天狼”则表明自己御敌保国的决心。

C.正用典故

李白的《宣州谢眺楼饯别校书叔云》中有“蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发。

”以典代人,通过文章既以赞李云,也以自赞。

“蓬莱”,为海中神山名,传说仙府中难得的典籍,均藏于此。

《后汉书•窦章传》言:

“是时学者称东观(后汉政府的藏书机构)为老氏藏室,道家蓬莱山。

”

这首诗中的“蓬莱”,是借指校书郎李云。

“建安骨”为建安风骨之简称。

东汉末建安时期,以曹操父子和建安七子为代表的诗歌,风格清新刚健,被后人称为建安风骨。

“小谢”,指谢眺;区别于“大谢”(谢灵运)。

李白非常推崇谢眺,这里有自比的意思。

这两句,上句称赞李云文章得建安风骨,清新刚健;下句谓自己的诗歌应像谢眺那样清新隽永。

D.反用典故

有的词人取典故所述之人事而反其意用之,如辛弃疾的《满江红•送李正之提刑入蜀》,极力鼓励李入蜀做一番事业,首句化用李白《蜀道难》中的“蜀道之难,难于上青天”,将其概括为“蜀道登天”。

本来,李白在《蜀道难》中要突出的是蜀道的高危艰险,辛弃疾在《满江红》中却强调通过艰苦的攀登可以上达青天,这就是典型的反用典故了。

⑤借古讽今。

即诗人往往以历史事件、历史人物、历史陈迹为题材,借咏叹史实,凭吊古迹来达到感慨盛衰、托古讽今的目的。

这在咏史诗中很常见。

例:

绝句李清照

生当作人杰,死亦为鬼雄。

至今思项羽,不肯过江东。

【析】这是一首借古讽今的怀古诗。

作者通过赞颂楚霸王项羽的英雄气概,谴责了宋王朝仓皇南逃、不思北上的行为;简洁而有意味,颇显豪气。

Ⅱ描写方式:

(1)正面描写和侧面描写。

正面描写与侧面描写多用于人物的刻画。

正面描写如:

如乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。

正面描写指通过对人物的肖像、语言、动作、神态、心理等方面的描写直接表现人物;侧面描写又叫间接描写,即通过对周围人物或环境的描绘来表现所要描写的对象。

例如形容女子容貌美,“明眸皓齿,貌若天仙”即为正面描写,“沉鱼落雁,闭月羞花”则为侧面描写。

例:

夜雪

白居易

已讶衾枕冷,复见窗户明。

夜深知雪重,时闻折竹声。

分析:

作者从三个侧面来表现夜雪之大这一主题:

一、从“衾枕冷”写,写被子、枕头的冷,衬托雪之大,这是从触觉的角度来写。

二、从“窗户明”来写,这是视觉所见,雪越大,就越明亮,看到的越明亮,反映雪也就越大。

三、从“折竹声”来写,是听到的,雪大,积压在竹上的雪就多,竹子自然就会被压折,“折竹声”自然烘托雪大。

(2)细节描写。

细节描写看似无关紧要,可有可无,但都是诗人精心的设置和安排,不能随意取代。

一首诗歌,恰到好处地运用细节描写,能起到烘托环境气氛、刻画人物性格和心理、揭示主题思想等作用。

(3)白描。

白描主要用简练的文字描摹对象,不重词藻修饰与渲染烘托,如实地勾勒出描写对象的情态面貌,具有传神和突出主体的作用。

例:

商山早行温庭筠

晨起动征铎,客行悲故乡。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

槲叶落山路,枳花明驿墙。

因思杜陵梦,凫雁满回塘。

”

【析】“鸡声茅店月,人迹板桥霜”六个名词(即六种景物)组合,纯用名词组合,没有(动词)形容词修饰点缀。

即所谓白描手法。

它集中地表现了早行的辛苦。

在鸡鸣声起,残目未落之时,冒着寒霜上路,可见早行辛苦。

(4)虚实结合。

是指现实的景、事与想象的景、事互相映衬,交织一起表达同一样的情感。

【解答思路】

首先指出实写什么景或事,虚写什么景或事,

然后指出它们如何相互映衬、交织一起表达怎样的情感。

具体说来,诗歌中的“虚”包括以下三类:

神仙鬼怪世界和梦景:

诗人往往借助这类虚无的境界来反衬现实。

这就叫以虚象显实境。

已逝之景:

这类虚景是作者曾经经历过或历史上曾经发生过的景象,但是现时却不在眼前。

想象之景:

这类虚境是还没有发生的,它表现的情将得到延伸而不断绝。

故写愁,将倍增其愁;写乐将倍增其乐。

例:

乌衣巷刘禹锡

朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

哪些是实景,哪些是虚景?

这首诗表达了作者怎样的感慨?

分析:

诗中的“野草”、“夕阳”、“燕”等是实景,而六朝古都的繁华是虚景。

我们从中不难想象出当年桥头车水马龙、宫殿歌舞之盛、美人之多、珍宝之富,可如今野草遍地,荒凉无比,于是昔盛今衰、物是人非的历史沧桑感便油然而生。

(5)动静结合。

对事物、景物作动态、静态的描写,两者相互映衬,或以动衬静,或以静衬动,以求得动中显静,静中有动构成一种情趣。

【解答思路】

①寻找诗歌中所写的景物,按“动”与“静”标准分两类;

②把握整首诗歌的意境,明确以“动”“静”中何者为主;若以“静”为主,则判断为“以动衬静”,若以“动”为主,则判断为“以静衬动”,若二者兼有,不分主次,则判断为“动静互衬”;

③结合诗句内容,分“静景、动景、动静关系及效果”三个层次组织答案。

例:

山居秋暝王维

空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留。

分析:

首联、颔联写自然美景:

一阵新雨过后,青山翠谷越发显得静幽,夜幕降临,凉风习习,更令人感到秋意浓厚。

明亮的月光照映着松林,泉水从石上潺潺流过。

颈联进一步写动景:

竹林中传来阵阵欢声笑语,原来是洗衣少女们归来,莲叶浮动,那是顺流而下的渔舟。

(6)点面结合。

点面结合是“以个别表现一般”艺术规律在文学描写中的具体表现,是个别和一般的辩证统一。

什么是点面结合呢?

所谓“点”,指的是最能显示人事景物的形象状态特征的详细描写;所谓“面”,指的是对人事景物的叙述或概括性描写。

点面结合就是“点”的详细描写和“面”的叙述或概括性描写的有机结合。

“点”,可以突出重点,体现深度;“面”,可以顾及全局,体现广度。

点面结合,可以既有深度又有广度地反映人事景物的形象状态,最充分地表现思想,抒发感情。

10.掌握常用表现手法及其表达效果:

(1)赋比兴 :

“赋者,敷陈其事而直言之者也”(铺陈直叙,对事物作直接的陈述或描写);“兴者,先言他物以引起所咏之词也。

”(兴起,先用别的事物发端,引出所要歌咏的事物)。

运用比兴手法,能引起读者的联想想象,有助于对诗歌的理解。

(2)象征:

通过特定的容易引起联想的具体形象,表现某种概念、思想和感情的艺术手法。

象征手法的作用,形象(化抽象为具体形象)而含蓄(运用眼前之物,寄托深远之意),耐人寻味。

例:

石灰吟

千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。

【析】本诗运用了象征的手法,借物喻人,咏物言志。

表面上写石灰,实际上写人、写自己。

将物性与人格巧妙地融为一体,形象地表达了自己以石灰为榜样的高尚情操。

(3)抑扬:

指不从正面平铺直陈,先从反面着笔,加以贬抑否定或褒扬肯定,而后透露出自己的真实意图。

有先扬后抑(欲抑先扬)和先抑后扬(欲扬先抑)之分。

其作用是在变化的反差中突出事物,两相对照,形成起伏之势,给读者强烈印象,增强作品的艺术效果。

如王昌龄《闺怨》闺中少妇不知愁,春日凝装上翠楼。

忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。

这首诗先扬后抑,通过对少妇情绪微妙变化的刻画,深刻表现了少妇因触景而产生的感伤和哀怨的情绪,突出了“闺怨”的主题。

(4)联想 :

是由一事物联系到与之有关的另一事物,或把事物中类似的特点联系起来造成一个典型。

例如“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。

不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

”诗人由柳枝的纷纷下垂婀娜多姿联想到翠绿的丝带,运用巧妙的比喻,塑造出别具浪漫色彩的新颖形象。

(5)想象 :

是人们在已有材料和观念基础上,经过联想、推断、分析、综合,创造出新的观念的思维过程。

如<<望洞庭>>“湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨.遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺。

”诗歌选择了月夜遥忘的角度,通过极富想象力的描写,将洞庭的湖光山色别出心裁地再现于纸上。

(6)渲染 :

是一种国画技法,一般是在需要强调的地方浓墨重彩,使画面形象的某一方面更为突出。

用于艺术创作,就是从正面着意描写。

如:

白居易《问刘十九》绿蚁新醅酒,红泥小火炉。

晚来天欲雪,能饮一杯无?

诗的前三句,诗人尽情渲染:

自己新酿造出的米酒,微呈黄绿色,面上还有一些悬浮物细小如蚁;那酒正放在红泥抹的小火炉上温着;这时天快黑了,看来要下雪了。

经过这一番渲染,最后一句发问也就水到渠成:

我想饮酒取暖,你能陪我喝一杯吗?

(7)烘托:

从侧面着意描写,作为陪衬,使所需要的事物鲜明突出。

也就是不说本意,只说与此有关的其他事物,达到突出本意的目的。

如王维的《鸟鸣涧》:

“人闲桂花落,夜静春山空。

月出惊山鸟,时鸣春涧中。

”诗中写到了花落、月出、鸟鸣这些动的景物,(烘托)出画面的富有生机而不枯寂,同时又反衬了春涧的寂静。

(8)对比 :

比就是把不同的两个事物或一个事物的两个不同方面进行对照,使好的显得更好,坏的显得更坏。

用对比的方法,揭示了矛盾,对比鲜明,反差强烈,具有震撼人的力量。

如李白《越中览古》“越王勾践破吴归,战士还家尽锦衣。

宫女如花满春殿,只今惟有鹧鸪飞。

”前三句描写昔日繁荣和最后一句描写今日冷落凄凉形成强烈的对比,使读者感受特别深切,其中蕴含着诗人深沉的历史思考。

(9)衬托 :

是利用事物间的近似或对立的条件,用一些事物为陪衬来突出所要表现的事物。

它可以使被陪衬的事物显得更加突出、形象。

分正衬和反衬。

正衬就是利用事物的相似的条件来突出主体。

反衬就是主体与衬体相反,衬体从反面作背景,衬托主体。

这种手法在借景抒情诗中运用十分广泛而典型,一般分为:

以乐景写哀情和以哀景写乐情。

如李白《赠汪伦》桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情;王籍《入若耶溪》蝉噪林欲静,鸟鸣山更幽。

11.诗歌常见篇章结构手法:

(1)先景后情:

诗歌多先写景造境,而后再在此基础上抒怀。

例:

村行宋王禹偁

马穿山径菊初黄,信马悠悠野兴长。

万壑有声含晚籁,数峰无语立斜阳。

棠梨叶落胭脂色,荞麦花开白雪香。

何事吟余忽惆怅?

村桥原树似吾乡。

【析】