绿道规划设计.docx

《绿道规划设计.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《绿道规划设计.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

绿道规划设计

目次

1总则

1.0.1本导则适用于我省绿道的规划设计工作。

1.0.2本导则为我省绿道规划设计提供基本技术指导,各地可根据实际需要予以深化。

1.0.3本导则由省住房和城乡建设厅负责解释,自发布之日起生效。

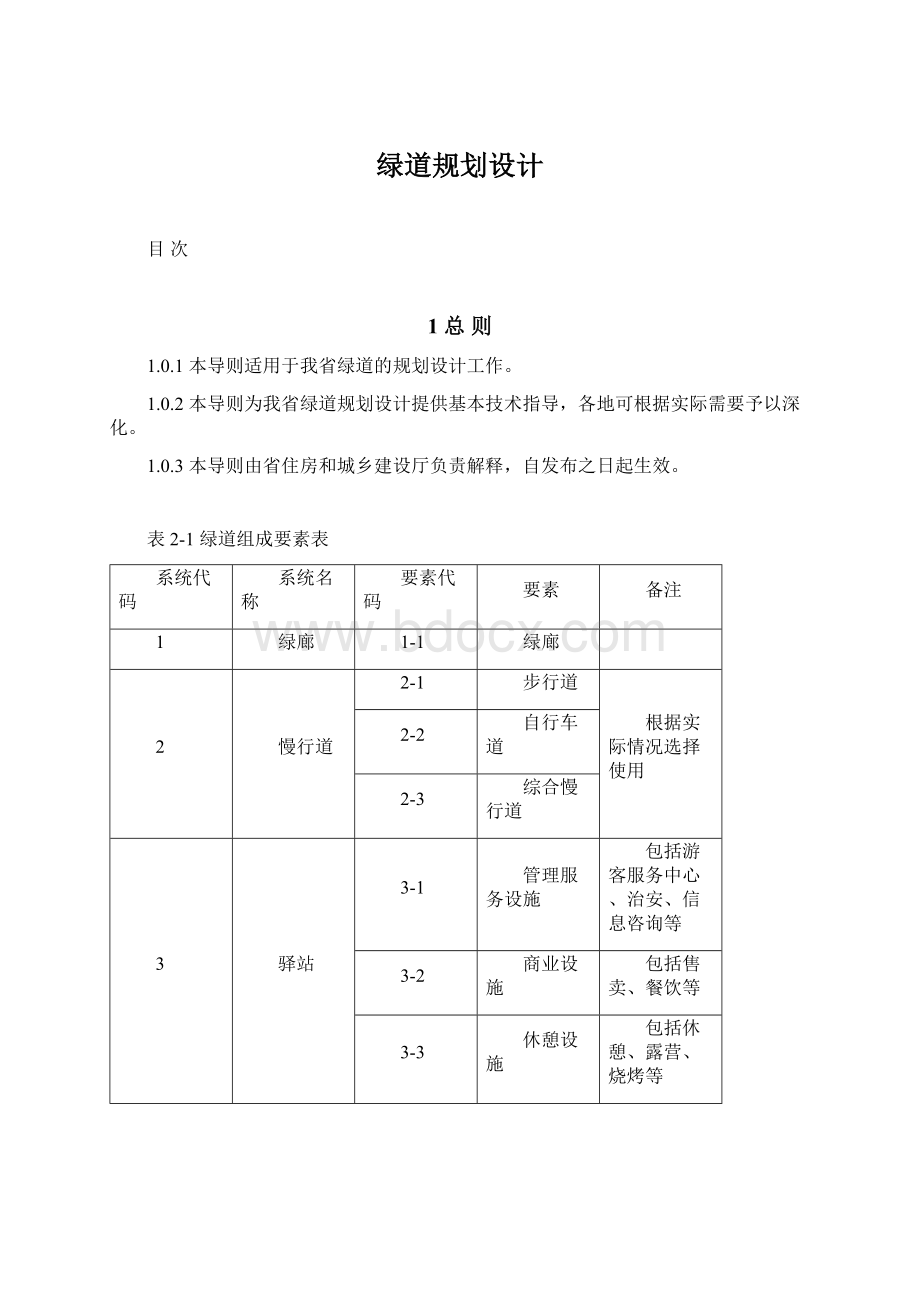

表2-1绿道组成要素表

系统代码

系统名称

要素代码

要素

备注

1

绿廊

1-1

绿廊

2

慢行道

2-1

步行道

根据实际情况选择使用

2-2

自行车道

2-3

综合慢行道

3

驿站

3-1

管理服务设施

包括游客服务中心、治安、信息咨询等

3-2

商业设施

包括售卖、餐饮等

3-3

休憩设施

包括休憩、露营、烧烤等

3-4

安全保障设施

包括医疗、紧急救援设施等

3-5

环境卫生设施

包括垃圾箱、公共厕所、污水收集与处理设施等

3-6

车辆服务设施

包括自行车租赁、停车场、车辆充电等

3-7

其他基础设施

包括照明、通讯、给排水、供电、燃气设施等

4

标识

4-1

信息标识

4-2

指示标识

4-3

规章标识

4-4

安全警示标识

5

节点

5-1

自然景观节点

包括风景名胜区、自然保护区、湿地保护区、森林公园及其他自然景观。

5-2

文化景观节点

包括历史文化街区、历史文化名镇、历史文化名村、历史及特色村落、大型文保单位、影视基地等。

5-3

休闲游憩节点

包括旅游度假区、主题公园、城市公园、农业观光园、农家乐等。

5-4

科普教育节点

包括爱国主义教育基地、地质公园、植物园、动物园、博物馆、科技馆、艺术馆等。

5-5

地方特色节点

包括特色市场、特色购物中心、地方民俗节庆活动及场所,以及各类地方特色项目。

2绿道定义

2.1绿道的定义

2.1.1绿道是以自然要素为基础,以自然人文景观和休闲设施为串联节点,由慢行系统、服务设施等组成的绿色开敞空间廊道系统。

2.1.2绿道主要功能是我省生态空间的保护系统、历史文化的展示系统、健康生活的活动系统、旅游网络的支撑系统和城乡统筹的连接系统。

2.2绿道的构成

2.2.1绿道由绿廊系统和人工系统两大系统构成,主要包括绿廊、慢行道、驿站、标识和节点五个部分。

2.2.2绿廊系统是慢行道两侧由植物群落、水体等构成的具有一定宽度的绿化景观生态廊道。

2.2.3人工系统由慢行道、驿站、标识和节点等四个部分构成。

2.2.4绿道组成的具体要素见表2-1。

3绿道的分级与分类

3.1绿道分级

3.1.1为构建覆盖全省的各级绿道系统,区分不同等级绿道的功能和形象特征,联系不同空间跨度的区域,协调区域间绿道建设标准,绿道分为省级绿道、区域级绿道和县级绿道三个级别。

3.1.2省级绿道是指连接两个及以上设区市,串联我省主要中心城市和重要的自然、人文及休闲资源,对全省生态环境保护、文化资源的保护利用和风景游览体系构建具有重要影响的绿道。

3.1.3区域级绿道是指在设区市行政区域内连接两个及以上县(市、区),串联市域内主要的自然、人文及休闲资源,对市域生态保护、文化资源的保护利用、旅游网络的构成具有重要影响的绿道。

区域级绿道是设区市级的干线绿道。

3.1.4县级绿道是指除省级和区域级绿道之外,县(市、区)行政区域内,连接各类绿色开敞空间和重要的自然与人文节点(包括自然保护区、风景名胜区、森林公园等自然节点,人文遗迹、历史村落、传统街区等人文节点)以及人流量较大的区域(居住社区、中心商业区、大型文娱体育区、公共交通枢纽等)的绿道。

3.2绿道分类

3.2.1根据绿道所处区域和功能要求,分为城镇型绿道、乡野型绿道、山地型绿道三种类型。

3.2.2城镇型绿道是指城镇规划建设用地范围内,主要依托和串联各类公园绿地、防护绿地、广场,供居民休闲、游憩、出行、健身等的绿道。

3.2.3乡野型绿道是指城镇规划建设用地范围外,依托林地、园地、湿地、水体、农田,连接风景名胜区、旅游度假区、历史文化名镇名村、农业观光区、特色乡村、农家乐等的绿道。

3.2.4山地型绿道是针对我省多山的特点而设立的特殊类型绿道,位于坡度较大的山地丘陵地区,主要沿自然河流溪谷、古道、登山径设立,不能满足普通自行车通行,仅供徒步及攀登的绿道。

4绿道规划总体要求

4.1绿道规划类型

4.1.1绿道规划分为省级绿道网规划、设区市绿道网规划、县(市、区)绿道网规划、绿道详细规划。

4.1.2绿道网规划内容一般包括现状基础与资源要素分析、规划目标及原则、绿道总体布局、绿廊控制规划、慢行道规划、驿站规划、其他基础设施规划、标识规划、节点衔接规划、分期实施规划等。

4.2.3绿道详细规划是以绿道网规划为依据,以单条绿道为单元编制的实施性规划。

绿道详细规划应落实绿道具体线位和绿廊控制范围,确定慢行道设计方案,明确驿站及各类设施配建要求,提出节点衔接方案。

4.2省级绿道网规划要求

4.2.1省级绿道网规划由省城乡规划主管部门组织编制,以省域城镇体系规划为依据,与其他相关规划相衔接,是指导各地开展绿道规划的依据。

4.2.2省级绿道网规划的主要任务是提出省域绿道网络建设目标及要求,明确省级绿道网布局及原则走向,指导下层级绿道网规划编制工作。

4.3设区市绿道网规划要求

4.3.1设区市绿道网规划由设区市城乡规划主管部门组织编制,以市域城镇体系规划、城市总体规划为依据,与绿地系统专项规划相衔接。

4.3.2设区市绿道网规划的主要任务是以设区市行政辖区为规划编制范围,细化落实省级绿道,明确区域级绿道布局,指导所辖县(市、区)的绿道网规划编制工作。

4.4县(市、区)绿道网规划要求

4.4.1县(市、区)绿道规划由所在地城乡规划主管部门组织编制,以城市总体规划或县(市)域总体规划为依据,与绿地系统专项规划相衔接。

4.4.2县(市、区)绿道规划的主要任务是细化落实县(市、区)行政区域内的省级绿道、区域级绿道,明确县级绿道布局。

图2-1绿道组成要素示意图

5绿道规划设计要求

5.1绿道选线原则

5.1.1城镇型绿道选线应突出连贯性,尽可能串联公园绿地、广场,重要的文化、体育、商业等公共空间及城市景观标志地段;充分利用绿色环境,发挥绿色生态功能,更好地满足居民出行、健身和休闲游憩等需求。

绿道选线应尽量契合城市的空间结构与功能拓展方向。

5.1.2乡野型绿道选线应串联风景名胜区、自然保护区、旅游度假区、森林公园、郊野公园以及人文遗迹、历史村落、传统街区等景观休闲节点,宜环湖、环山、环景,沿河、沿路、沿线、沿岸,优先利用现有废弃道路,可借用村道、田间道路、景区游道等路径,充分挖掘和展示地方特色资源,满足城乡居民的休闲游憩、旅游健身、科普教育等需求。

5.1.3山地型绿道选线应注重发挥山野自然生态景观优势,充分利用现有古道、登山径,并结合山林防火隔离廊道,满足城乡居民休闲健身、观光探险、旅游野营、科普教育等需求。

5.2绿廊

5.2.1绿廊是保障绿道的基本生态功能、营造良好的景观环境、维护各项设施正常运转的生态和景观基底,绿道沿线应划定一定范围作为绿廊,并与各类城乡规划的绿线控制要求相衔接。

5.2.2绿廊划定后,应加强对原生环境、自然历史人文资源的保护,禁止破坏控制区内地形地貌、水体、地带性植物群落、自然历史人文资源等要素。

5.2.3绿廊范围内禁止开发住宅、大型商业、宾馆、工业、仓储等建设项目;禁止经营不符合环境保护要求的餐饮设施、农家乐等;禁止进行砍伐树木、捕猎、采石、挖沙、取土等破坏绿道环境的活动;禁止建设与绿道开发利用无关的临时建(构)筑物。

5.2.4绿廊范围内仅允许建设最基本的绿道设施(包括交通衔接设施、管理服务设施、基础设施、标识设施等),并严格控制绿道设施的建设规模、密度、高度等;绿道设施在绿廊范围外的,按照相关城乡规划的要求进行规划建设与管制。

5.2.5鼓励以生态培育、生产防护、景观美化、休闲遮荫等为主导功能的绿化美化活动。

慢行道施工完成后应做好恢复性绿化,加强慢行道与周边环境协调,应结合场地条件灵活采用多样的绿化方式,原则是生态优先、自然融合、因地制宜、适地适树。

(1)城镇型绿道的绿廊绿化应强调遮荫和隔离效果,以乔、灌木为主体,垂直绿化为补充,采用原有绿化利用和补充改造相结合的方式,营造舒适宜人的绿色廊道空间,并注重与周边环境的衔接与协调。

(2)乡野型绿道的绿廊绿化应强调原有植被的维护和利用,不宜进行大规模的人工改造,尽量保留场地原有的植被(如农作物、野草等),减少使用人工化的园林植物,注重突出原生态的景观价值。

(3)山地型绿道的绿廊绿化应最大限度地保护原有自然植被,维护植物群落的稳定性,注重突出植物群落的景观价值和生态价值。

5.2.6绿道的绿化植物应符合下列要求:

(1)植物种类选择应以乡土植物为主;

(2)植物种类选择应注重安全性,严禁选用有毒植物,少选用枝叶有硬刺或枝叶形状呈尖硬剑状、刺状的植物。

(3)植物种类选择应注意季相变化和常绿落叶树种的合理搭配。

(4)紧邻绿道慢行道的乔木宜选用高大荫浓的乔木,枝下净空一般不小于2.2m。

(5)在景观较好的区域不宜过密种植植物,应提供一些视线通廊,确保视野可达绿道周边的人文及自然景观。

(6)营造色彩、层次、空间丰富的植物景观,提升绿道的景观风貌和游赏乐趣。

5.2.7对于绿廊范围内的水体,应避免随意改变河流的自然形态;应采用水质生态恢复措施,恢复已经遭到污染的水体,改善提高水质;应根据不同河段的功能,保证河流两侧缓冲带的宽度,不得影响行洪安全;水体岸线尽量采用自然生态化处理。

5.2.8城镇型绿道的总宽度(含绿廊和慢行道)一般不小于20米,并与城市绿地系统规划、控制性详细规划确定的绿线相衔接;乡野型绿道的总宽度一般不小于100米;山地型绿道的总宽度一般不小于200米。

5.3慢行道

5.3.1慢行道按照使用方式的不同分为步行道、自行车道和综合慢行道(即步行、自行车混行道路)三种类型。

5.3.2慢行道建设应遵循因地制宜和生态最小干预的原则,尽量不开山、不填河、不改变原有道路的线路,尽量借乡间小路、河堤、公园路、林荫道、古道等现有道路进行改造利用。

5.3.3慢行道严禁设置在易发生滑坡、塌方、泥石流等地质灾害的地段,慢行道穿越滨水地带应注意防洪安全。

5.3.4慢行道一般不直接借用等级公路和城市道路,借用时应遵循下列原则:

(1)严格限制借用国道、城市快速道,不鼓励借用省道、县道和城市交通性干道,允许合理借用乡村道路和城市步行商业街。

(2)因绿道联通成网需要必须借用国道、省道的,在借道路段的机动车道应设置警示标识,同时在绿道慢行道与机动车道间设置安全隔离设施,设置的优先次序为绿化隔离带、隔离墩、护栏。

(3)绿道借用县乡道结合时,应设置警示标识和其他绿道标识。

(4)受现状条件限制,必须借用城市道路的,宜借用有独立非机动车道的城市道路,并设置清晰的绿道标识。

(5)慢行道借用省道及以上等级公路或无独立非机动车道的城市道路的单段长度不宜超过2km,借用路段的累计长度不宜超过绿道总长度的20%。

5.3.5慢行道最小宽度宜遵循表5-1的要求:

表5-1慢行道宽度控制表

建设要求

分类要求

城镇型

乡野型

山地型

省级

区域级

县级

省级

区域级

县级

省级

区域级

县级

宽度要求

步行道

2.5m

2m

1.5m

2m

1.8m

1.5m

2m

1.5m

1.5m

自行车道

一般情况下总宽度不小于3m,人流量较少的乡野型绿道不小于2.5米。

——

综合慢行道

4m

3.5m

3m

3.5m

3m

3m

——

5