细小的微支气管air.docx

《细小的微支气管air.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《细小的微支气管air.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

细小的微支气管air

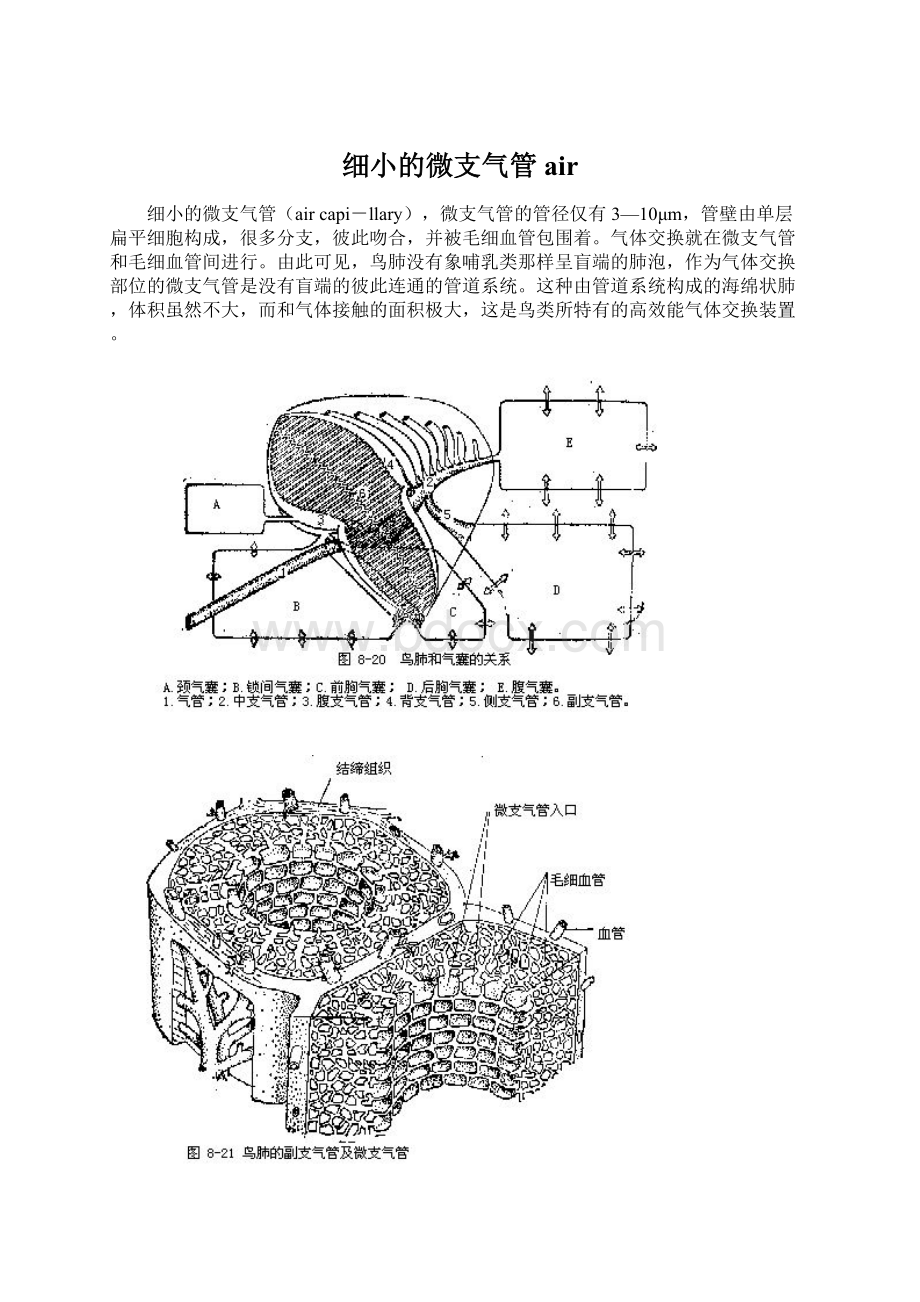

细小的微支气管(aircapi-llary),微支气管的管径仅有3—10μm,管壁由单层扁平细胞构成,很多分支,彼此吻合,并被毛细血管包围着。

气体交换就在微支气管和毛细血管间进行。

由此可见,鸟肺没有象哺乳类那样呈盲端的肺泡,作为气体交换部位的微支气管是没有盲端的彼此连通的管道系统。

这种由管道系统构成的海绵状肺,体积虽然不大,而和气体接触的面积极大,这是鸟类所特有的高效能气体交换装置。

与肺脏相连的是鸟类所特有的气囊(airsac)。

气囊就是和某些中支气管及次级支气管末端相连的膨大的薄囊,它们伸出到肺脏以外,分布于内脏器官间。

气囊的壁很薄,不易分清,如果从喉门插入一玻管,吹入气体,或由喉门注入有色的胶液,俟胶液凝固后则气囊甚为明显。

气囊壁上分布的毛细血管不多,显然气囊本身并没有气体交换作用。

气囊有4个成对的和一单个的(图8-22),其中与中支气管直接相连的气囊称为后气囊(包括腹气囊和后胸气囊),其余的与次级支气管相连的,称前气囊(包括颈气囊、锁间气囊和前胸气囊)。

除锁间气囊为单个者外,其余皆为成对的。

颈气囊(cervicalairsac)为一对小气囊,由肺脏前缘发出,位于颈基部,锁间气囊的背侧,沿脊柱左右两侧排列。

颈气囊邻近的骨片大多是气质骨,骨内的气室与气囊相通。

锁间气囊(interclavicularairsac)为单个呈三角形的气囊,恰位于左右锁骨所形成的夹角之间,由此气囊又分出气囊分支,分别进入肱骨内(通过肱骨上的气孔),进入腋下和进入大小胸肌之间。

前胸气囊(anteriorthoracicairsac)位于胸腔中部,肺的腹面,和肋骨及围心膜相贴近,其腹壁处有斜隔覆盖。

后胸气囊(posteriorthoracicairsac)位于胸腔后部,前胸气囊的后方。

腹气囊(abdominalairsac)容积最大,位于腹腔内脏之间,和腹腔同长,与股骨内之气室相通。

鸟类的呼吸动作大致如下:

1.吸气时,大部分空气经中支气管直接进入后气囊(这些空气未经过气体交换,因而是含有丰富氧气的),还有一部分空气进入次级支气管,再入副支气管,在此处的微支气管处进行气体交换(图8-23,一)。

2.吸气时,前气囊也扩张,但它不接受吸进来的空气,而是接受从肺来的气体(图8-23,三)。

3.呼气时,后气囊中的气体(含有丰富氧气的)排入肺内,经次级支气管入副支气管,在微支气管处进行气体交换(图8-23,二),交换后的气体入前气囊。

4.呼气时,前气囊中的气体排出,经次级支气管入中支气管排出体外(图8-23,四)。

由此可见,作为鸟肺进行气体交换的部位——与副支气管相连的微支气管中,无论是吸气时或呼气时都有新鲜空气通过并在此处进行气体交换。

这种在吸气和呼气时,在肺内均能进行气体交换的现象,称为“双重呼吸”(doublerespiration)。

从图8-23也可看出,对于一个气团来说,从吸进到呼出,要历经两个呼吸周期。

鸟类的呼吸动作,在静止状态时是以肋骨的升降,胸廓的缩小与扩大来进行的,这和其他羊膜动物无何区别;但在飞翔时,由于胸肌处于紧张状态,肋骨和胸骨固定不动,因此也就不能用上述方法进行呼吸,而是随翼的扇动,前后气囊进行收缩和扩张。

由于呼吸动作和翼的动作相协调,翼动作愈快,呼吸动作也随之加速(但扇翅与呼吸频率不一定是1∶1),因此鸟类不会因激烈飞翔运动而窒息。

气囊的功能是多方面的,它除了辅助呼吸以外,还有减小身体的比重、减少内脏器官间的磨擦和调节体温的作用,在飞翔时,由于激烈的运动所产生的过高体温,可以由气囊中川流不息的冷空气来调节。

鸟类没有汗腺,它的散热主要依靠呼吸,呼吸的频率越快,呼吸蒸发的过程也越强,散失的热量也就越大。

正常的鸡在平静状态时,每分钟呼吸22—37次(鸭15—18次)。

一般母鸡高于公鸡,病鸡体温升高时,呼吸次数增加。

以来杭鸡为例(这是一个耐热的品种),当体温在42℃以上时,它就开始喘气,每分钟呼吸频率增加到50次左右。

当体温上升到44℃左右时,它的呼吸频率就达到最高限度,约每分钟150次上下。

(七)循环系统鸟类的循环系统比爬行类进步,而和哺乳类近似。

心脏已分为四腔,即二心房二心室,血液循环属于完全的双循环,多氧血和缺氧血完全分开。

此外,鸟类的心脏在比例上较大,心跳频率快,血压较高,保证血液的迅速循环,这是与鸟类旺盛的新陈代谢和飞翔时剧烈的运动相适应的。

1.心脏:

鸟类的心脏已分化为二心房二心室,静脉窦(爬行动物仍存在)已萎缩而与右心房合并。

多氧血和缺氧血不再在心脏内相混,左心房和左心室内完全是多氧血;右心房和右心室内完全是缺氧血。

心房与心室间有房室孔,房室孔上有瓣膜,控制血液只能由心房进入心室,而不能倒流。

在左房室孔处有两片瓣膜,称二尖瓣(或称僧帽瓣)(bicuspidvalveormi-tralvalve),瓣膜由心室腱索(chordaetendineae)连到心室壁的乳头肌(papillarymuscles)上。

右房室孔处的瓣膜不是膜状,而是一片肌肉质构成的肌肉瓣,此点与鳄近似,而与其他羊膜类不同(哺乳类的右房室孔处为三尖瓣)。

当心室舒张时,瓣膜开放,血液由心房进入心室;当心室收缩时,则瓣膜受血液压迫关闭住房室孔,从而阻止了血液的倒流。

在左心室发出的主动脉口和由右心室发出的肺动脉口处,都有3个口朝上的瓣膜,称半月瓣(semilunarvalves)。

当心室收缩时,心室中的血液推开半月瓣进入主动脉和肺动脉中;相反,当心室舒张时,半月瓣即关闭住主动脉口和肺动脉口,使血液不会再倒流到心室。

供应心脏壁的血管,称冠状动脉(coronaryartery)。

冠状动脉由主动脉基部发出,沿心脏表面的冠状沟走行,穿过心外膜,进入心肌,形成稠密的毛细血管网。

由毛细血管再汇集成冠状静脉(coronaryvein),回到右心房。

鸟类的心脏在比例上较大,约为体重的0.95—2.37%,起着强大的唧筒作用,保证血液迅速地流动。

心跳频率比哺乳类快,血压较高,这是和鸟类旺盛的新陈代谢和飞翔时剧烈的运动相适应的。

鸡的心跳频率每分钟约200—350次,随鸡的性别、年龄和品种的不同而异。

鸽每分钟135—244次,鸭每分钟约210次;小型鸟类的心脏在比例上更大,心跳频率也更快,如麻雀每分钟心跳达460次,蜂鸟达615次(表8-2)。

鸟类的动脉血压也较高,例如,麻雀为140—180mm水银柱,鸽为105—135mm水银柱,公鸡为188mm水银柱,母鸡为163mm水银柱。

鸟类的血液循环和哺乳类一样,为完全的双循环(图8-24)。

多氧血自左心室压出,经体动脉弓流到身体各部,经过气体交换后,全身各部的缺氧血,经体静脉汇集流回右心房,这一大圈称为体循环,又称大循环(systemiccirculation);缺氧血由右心房入右心室,右心室收缩将血液压入肺动脉而至肺脏,在肺内经过气体交换后的多氧血,经肺静脉流回左心房,这一小圈称为肺循环,又称小循环(pulmonarycirculation)。

体循环与肺循环完全分开,称为完全的双循环。

2.动脉(图8-25):

在胚胎时期有6对动脉弓,其中第Ⅳ对具左右两个体动脉弓,到了成体,Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ动脉弓消失,而且第Ⅳ对动脉弓的左侧也消失,即只有右体动脉弓存在。

右体动脉弓由左心室发出,向前伸出不远处,即发出一对无名动脉(innominateartery)。

每一支无名动脉分出颈总动脉(流向头部)、锁骨下动脉(流向前肢)以及较大的胸动脉(流向胸肌)。

体动脉弓发出无名动脉后即向右弯曲,绕到心脏的背面成为背大动脉,沿脊柱下行,除分出若干成对的肋间动脉和腰动脉到体壁、肾动脉到肾脏、髂动脉到后肢外,还分出不成对的腹腔动脉、肠系膜前动脉和肠系膜后动脉到腹腔内脏各器官。

背大动脉最后成为细小的尾动脉通入尾部。

3.静脉(图8-25、图8-26):

同爬行动物的静脉基本相似,但肾门静脉趋于退化,另外,具尾肠系膜静脉,这是鸟类所特有的。

一对前腔静脉汇集由颈静脉、臂静脉和胸静脉来的血液,流入右心房。

一条短而粗的后腔静脉,汇集身体靠后部的髂总静脉来的血液和由肝静脉来的血液。

髂总静脉是由髂外静脉、肾门静脉、肾静脉汇合形成的,位于肾前叶内侧。

两条髂总静脉在肾的前方合成后腔静脉。

后腔静脉向前行,接收来自肝静脉的血液,最后流入右心房。

肾门静脉趋于退化。

自尾静脉来的血液,汇集髂内静脉的血液,通入左右肾脏,形成不完全的肾门静脉,但只有少数分支在肾脏内形成毛细血管,再经肾静脉通到髂总静脉,而主干穿过肾脏,直接通入髂总静脉,显示出肾门静脉的作用已明显降低(爬行类中的鳄和鸟类的情况近似,肾门静脉已趋退化)。

尾肠系膜静脉(coccygeomesentericve-in)为鸟类所特有,在尾静脉分叉处分出,向前汇入肝门静脉。

在两栖类所看到的腹静脉。

和爬行类的侧腹静脉,在鸟类已消失,而新出现一条小的腹壁上静脉(epigastricvein)。

腹壁上静脉汇集由肠系膜来的血液,流入肝静脉。

肝门静脉接纳来自胃十二指肠静脉和肠系膜前、后静脉的血液,形成两支静脉干入肝,其中右肝门静脉还汇集了尾肠系膜静脉的血液。

肝门静脉入肝后和肝动脉一起分布到肝内,通过毛细血管网后,再经肝静脉出肝,进入后腔静脉。

由于后腔静脉穿行于肝的右叶内,所以肝静脉不明显,剥去一部分肝组织才能看到。

4.血液:

鸟类血液中的红细胞一般为卵圆形,具细胞核。

红细胞的数量高于低等脊椎动物,但低于哺乳动物,大致为2.5×106/mm3—3.5×106/mm3。

如鸽的红细胞数约为3.2×106/mm3鸡约为2.8×106/mm3,但随品种、年龄和性别而有变化。

红细胞体积较变温动物的为小,大致为10μm—15μm×5μm—8μm,如鸡的红细胞体积为12.8μm×7.5μm,鸽的为13.6μm×6.5μm,而瞻蜍的为20.5μm×13.3μm。

红细胞中含有大量血红蛋白,如鸽为12.8g/100ml血,而蜥蜴为5—9g/100ml血。

血液运送氧的机能,就是由血红蛋白来完成,血红蛋白很容易和氧结合,成为氧合血红蛋白,当它流到身体组织中时,把氧供给组织,重新变为血红蛋白。

综上所述,鸟类的心脏分为四腔,血液循环为完全的双循环,多氧血和缺氧血在整个心血管系统中完全分流,不再有混合的现象,再加上鸟类的心脏比例大,血压高,血液循环快速,血液中红细胞数量多、体积小、含有大量血红蛋白,作为氧气的运载者富有成效。

所有这些血液循环系统的特点,使得各器宫、组织能得到充分含氧的血液,这对于提高新陈代谢是很重要的因素。

此外,鸟类的神经系统发达,消化能力强,气体交换效率高,以及有羽、气囊等保温调温设备,从而使鸟体的温度高而恒定,鸟体的平均温度为42℃(38—45℃)。

在动物界,只有鸟类和哺乳类共享恒温动物(endothermal)的称号。

5.淋巴系统:

鸟类的淋巴系统包括淋巴管、淋巴结、淋巴小结、腔上囊、胸腺和脾脏等。

淋巴管是输送淋巴液的管道,它以盲端起源于组织间隙,称毛细淋巴管,由毛细淋巴管再汇合成较大的淋巴管。

鸟类的淋巴管比哺乳动物的少。

淋巴管最终汇集成一对大的胸导管(thoracicduct),向前通入前腔静脉。

淋巴结(lymphnodes)位于淋巴管的通路上,起滤过淋巴液,消灭病原体和补充新生淋巴球的作用。

鸟类中只有少数种类发现有淋巴结,例如:

雁形目中的鸭、鹅、天鹅、鹤形目中的骨顶鸡(Fulicaatra)和鸥形目中的鸥(Larus)。

鸭、鹅有两群淋巴结:

颈、胸群分布在颈静脉附近和胸腔前部;腰群分布在两肾之间胸导管开始的部位。

鸡没有淋巴结。

鸡只有一些淋巴细胞聚集形成的淋巴小结(lymphnodules),位于消化管壁,孤立存在或集结在一起,形成淋巴集结。

如前所述,鸡小肠壁上的枣核样淋巴集结和盲肠起端处的回盲扁桃体都是淋巴小结集中分布的地方。

鸭肠壁的淋巴集结则集中分布形成宽约1cm的4个环带,该处肠壁增厚,颜色较淡。

环带部位肠壁中有大量淋巴小结。

鸭瘟病可见该部分有明显的出血性病变。

淋巴小结也同样起着消灭病原体和产生淋巴球的作用。

腔上囊(又名法氏囊)(bursaofFabricius)是鸟类所特有的一个中心淋巴器官,它是位于泄殖腔背面的一个盲囊。

鸡的腔上囊呈球形,鸭的腔上囊呈指状。

幼鸟特别发达,随着性成熟逐渐退化,一年左右消失不见。

一周龄小鸭的腔上囊长约15mm,横径约4mm。

腔上囊的粘膜形成若干纵行的皱褶。

粘膜上皮下的疏松结缔组织中充满大量淋巴小结。

由它产生的淋巴球,分布到脾脏和淋巴结中,在抗原刺激下可变为浆细胞产生抗体。

胸腺(thymusgland)也是鸟类重要的淋巴器官,它和腔上囊被认为是淋巴组织起免疫作用的反应中心。

在幼鸡,胸腺明显,为一对长索位于气管两侧,延伸达颈部全长,此后则分为若干叶。

达性成熟以后,则胸腺由前向后发生退化。

脾(spleen)位于腺胃和肌胃交界处的背侧,呈圆棱的四面体,红褐色。

具有产生淋巴球、单核球的机能,衰老的红细胞多在脾中崩解,被脾内的吞噬细胞吞噬,使红细胞内的血红素和铁质得到回收,再用于造血。

脾脏也是一个免疫反应的外周器官。

(八)神经系统鸟类的神经系统较爬行类更为进步,其主要的特点是:

1.大脑发达,但并不是大脑皮层发达,而是纹状体高度发达,鸟的上纹状体是其“智慧”的中枢;2.小脑很发达;3.视叶发达,这和鸟类的视觉发达相关;4.嗅叶很退化。

鸟类脑(图8-27)的体积较大,在脊椎动物中仅次于哺乳类。

脑的整体观具有短宽而圆的特点。

脑弯曲,特别是颈弯曲甚为明显。

大脑很膨大,向后掩盖了间脑及中脑前部,表面光滑,由左右两半球组成。

大脑的增大主要是由于大脑底部纹状体(corpusstri-atum)的增大。

在鸟类,纹状体除新纹状体(neostriatum)(爬行动物开始出现)外,鸟类新增加了上纹状体(hyperstriatum)。

近年来的实验证明,上纹状体是鸟类复杂的本能(例如营巢、孵卵和育雏等)和“智慧”的中枢。

切除鸽的大脑皮层,209对动物没有什么严重影响,而切除鸽的上纹状休,则动物正常的兴奋抑制被破坏,视觉受影响,求偶、营巢等本能丧失,许多学习性的动作不能实现。

也有人用实验证明,一些被认为学习能力强的鸟,例如鹦鹉、金丝雀,其上纹状体较鸡、鸽、鹌鹑的更为发达。

至于鸟的大脑皮层,仍是以原脑皮为主,其主要功能还是和嗅觉相关的,新皮层虽然已出现,但还是停留在爬行类的发展水平。

两大脑半球内有较大的侧脑室(第一、二脑室)。

鸟的嗅叶很退化,这是和鸟的嗅觉不发达相联系的。

间脑背面被大脑半球所掩盖,间脑内部有第三脑室。

间脑由上丘脑(视丘上部)(epitha-lamus)丘脑(视丘)(thalamus)和下丘脑(视丘下部)(hypothalamus)3部分构成。

其中下丘脑构成间脑的底壁,为体温调节中枢并控制植物性神经系统,此外,下丘脑也是重要的神经分泌的部位,对脑下垂体的分泌有着直接的影响。

中脑位于大脑半球的后下方,中脑的背侧形成一对很发达的视叶,这是和鸟类的视觉发达相关的。

中脑除了有一些和视觉直接相关的神经中枢之外,还有许多和鸡的比较复杂的行为有关的中枢,例如,啄食、恐惧的行为等。

小脑特别发达,不仅体积大,而且分化为3部:

中间部分称蚓状体,表面看有许多横沟,两侧为小脑鬈。

小脑的发达是和鸟类飞翔时复杂运动的协调和平衡相关。

延脑与脊髓直接相连,延脑内部为第四脑室。

延脑里有许多重要的神经中枢,如呼吸中枢、心跳调节中枢、分泌中枢和有关在空间里的方向定位和平衡身体的中枢等。

脊髓有两个膨大,一个在颈部与胸部之间,叫颈膨大;另一个在腰部,叫腰膨大。

在腰膨大处的中央管膨大形成一菱形沟,为区别于延脑的菱形沟,故称为第二菱形沟。

与颈部脊髓相连的最后三对脊神经和第一、二对胸神经共同形成臂神经丛,分支通入肩带、翼和胸部的肌肉。

腰荐部的神经形成腰荐神经丛,支配后肢的肌肉和骨盆腔的内脏器官。

脑神经共12对,但第Ⅺ对(副神经)还不很发达。

前10对脑神经在无羊膜类已介绍过,第Ⅺ对副神经(spinalaccessory)和第Ⅻ对舌下神经(hypoglossalnerve)是羊膜动物所特有的,分别支配肩部和舌、颈、喉部的肌肉,皆为运动神经。

(九)感觉器官鸟类感觉器官中,最发达的是在空中飞翔生活中起重要作用的视觉器官,为所有其他脊椎动物所不及,听觉和平衡觉器官也较发达,而嗅觉器官最不发达。

1.视觉器官:

鸟类的眼睛(图8-28)在比例上比其他脊椎动物的都要大。

两眼位于头部两侧,且眼球在眼窝内缺少活动性,故当鸟视物时,须靠颈部的活动转头,用一侧的眼来注视。

鸟眼的瞬膜很发达,可以从眼角处拉开覆盖眼球,起着湿润和洁净角膜的作用,在飞翔时,瞬膜覆盖眼球,用以保护角膜。

在巩膜前面有薄的骨片以覆瓦形式相搭成环,称巩膜骨(scleroticring)(图8-29),可以防止鸟在空中飞翔时,因受强大的气流压力而使眼球变形。

水晶体双凸形,质地软,其凸度可以改变。

鸟类的视觉调节是三重调节,即改变晶体的凸度、改变角膜的凸度、改变晶体与视网膜之间的距离。

调节水晶体的睫状肌(cili-arymuscle)为横纹肌而非平滑肌,此点和爬行动物相同,而区别于其他脊椎动物。

睫状肌快速有力地收缩,可以迅速地改变晶体的凸度。

睫状肌分为前部的角膜调节肌(Cra-mptonmuscle)和后部的睫状肌(Brukemuscle)(图8-29)。

鸟眼视近距离物体时,一、鸬鹚水晶体的调节;二、鸟眼的调节,虚线示近视时的调节。

睫状肌的收缩使晶体凸出,与此同时,借角膜调节肌的收缩,还能使角膜的凸度增大。

另外,在巩膜的四周具有环肌,由于环肌的作用,可以改变晶体与视网膜之间的距离。

鸟眼由于具有这种完善的视觉调节,可以在瞬间由远视的“望远镜”改变成为近视的“显微镜”。

鹰隼在高空盘旋时,可以清楚地看见地面上的小鼠,而一当俯冲到地面上时,又能准确地抓获猎取物。

在鸟类的后眼房内,有一种特殊结构,称为栉膜(pecten),这是一个含有丰富色素细胞和毛细血管的折迭梳状结构,从脉络膜突出伸到玻璃体中。

在不同种鸟,栉膜的形状变异很大。

关于栉膜的功能说法很多,有人认为借助于它能使鸟增加对迅速移动着的物体的识别能力,这是由于栉膜富有色素细胞,眼前移动的物体可以在视网膜上投下阴影。

昼间活动的鸟,栉膜大;夜行性的鸟,栉膜小。

根据栉膜富有血管(视网膜中缺血管)的特点,也有人认为栉膜具有供给视网膜氧气、营养物质和除去代谢废物的作用,或者还有调节眼球内部压力的功能。

鸟类视网膜内有大量视锥,对物象及颜色有很强的分辨力,适于昼间视物。

鹰眼的视网膜中央凹内,每平方毫米有一百万个视锥,是人眼该处视锥密度的3倍。

某些夜行性鸟类,如猫头鹰,视杆细胞多,适于夜间视物。

2.听觉器官:

鸟类具有发达的听觉器官。

耳的结构基本上和爬行类近似,由外耳、中耳和内耳3部分构成。

外耳没有外耳壳,只是一个耳孔,内通一个短的外耳道。

底都是鼓膜,为外耳和中耳的分界处。

中耳形成鼓室。

内有单一的听骨——耳柱骨,骨的一端连鼓膜,另一端通内耳,具有传导声波的功能。

鼓室以耳咽管与咽部相通,借以使鼓膜内外侧的压力取得平衡。

内耳(图8-30)由球状囊伸出的瓶状囊(lagena)比爬行类更加延长(鸡的瓶状囊约有5mm长)并稍有弯曲,但还没有象哺乳类那样卷曲成耳蜗管。

鸟的瓶状囊内单位面积的毛细胞是哺乳类的10倍,可接受的声波频率范围由40到29000Hz,人是20到20000Hz。

3.嗅觉、味觉和皮肤感受器:

鸟类的嗅觉器官不发达,只有少数例外,如产于新西兰的几维(Apteryx),这是一种夜行性的鸟,依靠发达的嗅觉,搜寻地下的蚯蚓为食。

嗅觉器官包括外鼻孔、鼻腔和内鼻孔。

鼻腔粘膜的嗅部有嗅觉细胞,能接受气味的刺激,这些神经元的轴突211形成嗅神经传入大脑,产生嗅觉。

鸟类的味觉器官不发达。

味觉感受器称味蕾,呈卵圆形花苞样,由支持细胞和感觉细胞构成,分布于舌的基部和咽的底部。

感觉细胞接受味刺激,产生的神经冲动,经舌咽神经传入脑内,产生味觉。

鸡的味蕾总数为24个,鸭约有200个;鸭的味觉较鸡发达。

鸟类因体表几乎全被羽毛所覆盖,所以皮肤感受器不发达。

有的羽毛根部分布有触觉神经末梢,鸭喙的蜡膜中有丰富的触觉小体,使鸭在水中可以凭借触觉采取食物。

啄木鸟的喙和舌上有丰富的触觉小体,在啄木时可以啄取眼睛看不见的食物。

此外,鸟的口腔、尾部、翼部和脚部的皮肤内也有一些触觉小体。

(十)内分泌腺鸟类的内分泌腺主要有:

脑下垂体、甲状腺、甲状旁腺、后鳃腺、肾上腺、胰岛、松果腺和性腺。

1.脑下垂体(hypophysis):

鸡的脑下垂体位于间脑的腹面,视神经交叉之后,由漏斗与间脑相联。

可以分为前叶和后叶两部分。

前叶又称腺垂体(adenohypophysis),在发生上来源于口腔顶部的上皮;后叶又称神经垂体(neurohypophysis),发生上是由间脑的底部向下突起形成。

垂体前叶分泌多种激素(如生长激素、促甲状腺激素、促肾上腺皮质激素、促性腺激素等),这些激素可以调节其他内分泌腺的活动,从而影响机体的生长发育、新陈代谢和生殖活动。

促性腺激素能促进雌鸟卵巢中卵细胞的发育、成熟和排卵,并促使产生雌激素。

外界因素,如光线,通过眼睛和神经系统,可以促进脑下垂体促性腺激素的分泌。

因此,用人工控制光照时间的长短,就有可能影响母鸡的产蛋时间和产蛋量。

垂体后叶释放的加压素和催产素有增高血压、抗利尿和刺激输卵管平滑肌收缩的作用。

实际上,上述两种激素并非后叶产生,而是由丘脑下部神经核所产生。

产生的激素沿丘脑下部垂体束进入垂体后叶,积累于神经末梢处,当需要时,才释放到血液中。

2.甲状腺(thyroidgland):

鸡的甲状腺共一对,为暗红色的椭圆形体,位于胸腔入口处气管的两侧、颈动脉旁。

甲状腺分泌的激素有甲状腺素和三碘甲状腺素,它们都是一些含碘的蛋白质,生理作用有下列几点:

甲状腺素可以促进机体的生长发育和新陈代谢,如切除甲状腺就会引起生长停滞,并出现过度的脂肪沉积。

甲状腺素和生殖机能密切相关,如果切除未成年鸡的甲状腺,则将使其生殖腺一直停留在不发育的幼龄状态;即使对已成年的母鸡和公鸡,切除甲状腺,也会造成母鸡产蛋量显著下降和公鸡睾丸萎缩的严重后果。

此外,甲状腺素可以促进换羽和羽毛的生长,切除甲状腺,不但影响鸡的换羽过程,而且也显著地影响羽毛的生长速度,长出来的羽毛样子也不正常。

3.甲状旁腺(parathyroidgland):

鸡的甲状旁腺在胚胎时期有4个,每边两个,一大一小,成年后大小两叶通常合并,包在一个共同的结缔组织被囊里,位于甲状腺后端,大致呈暗褐色。

甲状旁腺分泌甲状旁腺素,能调节机体的钙和磷的代谢,使动物体内维持一定的血钙、血磷水平,这对于鸟类骨的生长和雌鸟的蛋壳形成有重要意义。

4.后鳃腺(ultimobranchialbody):

鸡的后鳃腺是一对2—3mm的小腺体,呈血红色或淡红色,位于甲状旁腺的后面,靠近颈动脉和锁骨下动脉的发出处。

其大小和位置在不同个体有相当程度的变化。

后鳃腺分泌的激素称降钙素(calcitonin),其生理作用在于调节血浆中钙离子的浓度,有抑制动用骨中钙质的作用。

5.肾上腺(adrenalgland)(图8-33):

鸡的肾上腺为一对黄褐色或紫红色的小腺体,位于两肾前叶的前方,在公鸡与副睾相连接,在母鸡,左肾上腺与卵巢相连接。

肾上腺分泌肾上腺皮质激素和肾上腺素。

肾上腺皮质激素维持机体的正常新陈代谢,调节水盐平衡;肾上腺素则可以升高血糖、加速心跳、升高血压。

产蛋母鸡受到惊扰而出现防御性反应时,肾上腺素分泌增多,刺激卵巢和输卵管内血液的转移,则有造成突然停产的可能。

6