《土力学》课后习题答案.docx

《《土力学》课后习题答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《土力学》课后习题答案.docx(49页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

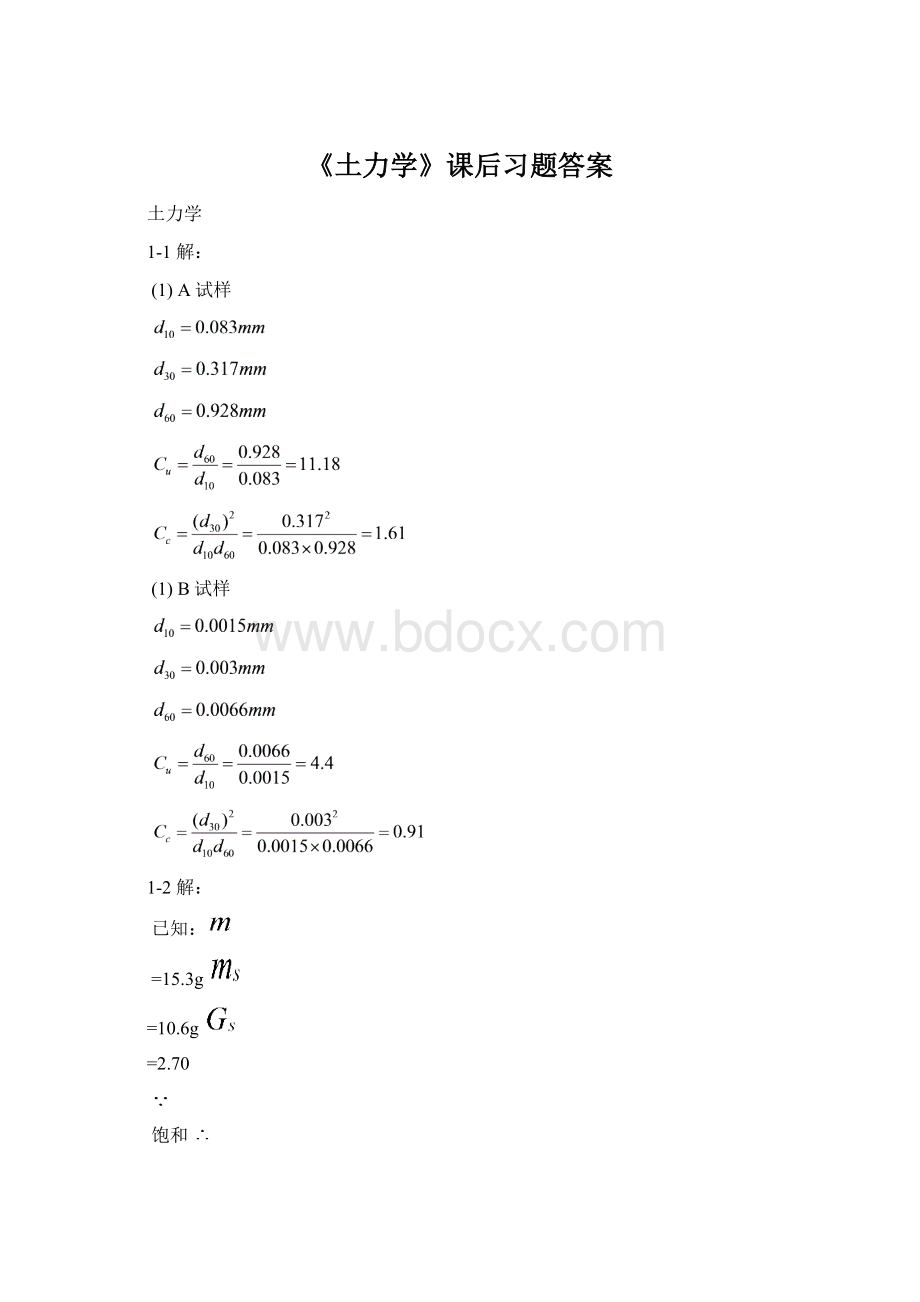

《土力学》课后习题答案

土力学

1-1解:

(1)A试样

(1)B试样

1-2解:

已知:

=15.3g

=10.6g

=2.70

饱和

=1

又知:

15.3-10.6=4.7g

(1)含水量

=

=0.443=44.3%

(2)孔隙比

(3)孔隙率

(4)饱和密度及其重度

(5)浮密度及其重度

(6)干密度及其重度

1-3解:

1-4解:

1-5解:

(1)

(2)

(3)

该砂土层处于中密状态。

1-6解:

1.

上述叙述是错误的。

2.

上述叙述是错误的。

3.

上述叙述是正确的。

1-7证明:

(1)

(2)

(3)

1-8解:

(1)对A土进行分类

①由粒径分布曲线图,查得粒径大于0.075㎜的粗粒含量大于50%,所以A土属于粗粒土;

②粒径大于2㎜的砾粒含量小于50%,所以A土属于砂类,但小于0.075㎜的细粒含量为27%,在15%~50%之间,因而A土属于细粒土质砂;

③由于A土的液限为16.0%,塑性指数

,在17㎜塑性图上落在ML区,故A土最后定名为粉土质砂(SM)。

(2)对B土进行分类

①由粒径分布曲线图,查得粒径大于0.075㎜的粗粒含量大于50%,所以B土属于粗粒土;

②粒径大于2㎜的砾粒含量小于50%,所以B土属于砂类,但小于0.075㎜的细粒含量为28%,在15%~50%之间,因而B土属于细粒土质砂;

③由于B土的液限为24.0%,塑性指数

,在17㎜塑性图上落在ML区,故B土最后定名为粉土质砂(SC)。

(3)对C土进行分类

①由粒径分布曲线图,查得粒径大于0.075㎜的粗粒含量大于50%,所以C土属于粗粒土;

②粒径大于2㎜的砾粒含量大于50%,所以C土属于砾类土;

③细粒含量为2%,少于5%,该土属砾;

④从图中曲线查得

,

和

分别为0.2㎜,0.45㎜和5.6㎜

因此,土的不均匀系数

土的曲率系数

⑤由于

,所以C土属于级配不良砾(GP)。

1-9解:

(1)

即

(2)

t

(3)

[2-1]如图所示为某地基剖面图,各土层的重度及地下水位如图,求土的自重应力和静孔隙水应力。

解:

各层面点自重应力计算如下:

O点:

A点:

B点:

C点:

D点:

E点:

各层面点的静孔隙水应力如下:

O、A、B点为0;

E点:

绘图如下:

[2-2]某矩形基础,埋深1m,上部结构传至设计地面标高处的荷载为P=2106kN,荷载为单偏心,偏心距e=0.3。

求基底中心点、边点A和B下4m深处的竖向附加应力

解:

已知:

P=2106kN,γ0=17kN/m3,d=1m,e0=0.3,l=6m,b=3m,z=4m.

(1)基底压力:

∵G=γdlb=20×1×6×3=360kN,

Fv=P+G=2106+360=2466kN

∴

(2)基底附加应力:

(3)O、B点竖向附加应力:

可认为仅由矩形均布荷载

引起,附加应力系数及附加应力值见下表。

A点竖向附加应力:

可认为有矩形均布荷载pn和三角形荷载pt两部分引起,即:

附加应力系数及附加应力值见下表。

附加应力计算表

O点

B点

A

点

荷载型式

矩形均布

矩形均布

矩形均布

三角形分布

l(m)

3

3

6

1.5

b(m)

1.5

3

1.5

6

z(m)

4

4

4

4

l/b

2

1

4

0.25

z/b

2.6667

1.333

2.6667

0.6667

Ks(查表2-2)

0.0860

0.1377

0.1048

0.0735(查表2-3)

σz计算式

4Kspn

2Kspn

2Kspn

2Kt2pt

17.69

10.47

σz(kPa)

41.28

33.05

28.

16

[2-3]甲乙两个基础,它们的尺寸和相对位置及每个基底下的基底净压力如图所示,求甲基础O点下2m处的竖向附加应力。

解:

甲基础O点下2m处的竖向附加应力由基础甲、乙共同引起,计算中先分别计算甲、乙基础在该点引起的竖向附加应力,然后叠加。

(1)甲基础在O点下2m处引起的竖向附加应力:

由于O点位于基础中心,荷载为梯形荷载,在O点的竖向附加应力和梯形荷载平均得的均布荷载相等,即可取pn=(100+200)/2=150kPa

由图可知:

l=1m,b=1m,z=2m

故:

l/b=1.0,z/b=2.0

查表2-2的附加应力系数为:

Ks=0.0840

所以,基础甲在O点以下2m处引起的竖向附加应力为:

(2)乙基础在O点下2m处引起的竖向附加应力:

pn=200kPa

附加应力计算如下表:

计算区域

l

b

z

l/b

z/b

Ks

=Kspn

obdf

4

4

2

1

0.5

0.2315

46.3

obcg

4

2

2

2

1

0.1999

39.98

oaef

4

2

2

2

1

0.1999

39.98

oahg

2

2

2

1

1

0.1752

35.04

1.38

(3)O点下2m处引起的竖向附加应力:

[2-4]

解:

(1)

(2)求偏心距:

所以,偏心距

求基底压力:

求基底净压力:

求附加应力:

;

附加应力系数及附加应力计算表:

M

点

N

点

条形均布荷载

三角形荷载

条形均布荷载

三角形荷载

x

0

6

0

6

b

6

6

6

6

z

3

3

6

6

x/b

0

1

0

1

z/b

0.5

0.5

1

1

Ksz(查表2-6)

0.479

--

0.409

--

Ktz(查表2-7)

--

0.353

--

0.250

(kPa)

30.08

--

25.69

--

(kPa)

--

46.49

--

32.93

(kPa)

76.

57

58.

62

[2-5]题略

解:

(1)自重应力:

(2)竖向附加应力:

偏心距:

基底压力:

基底净压力:

附加应力:

可按均布荷载考虑,

附加应力计算如下表:

M点

N点

l

1.5

1.5

b

1

1

z

1.5

3.5

l/b

1.5

1.5

z/b

1.5

3.5

Ks(查表2-2)

0.1461

0.0479

(kPa)

70.07

22.97

(3)静孔隙水应力:

[3-1]已知:

A=120cm2,ΔH=50cm,L=30cm,t=10S,Q=150cm3,求k。

解:

[3-2]已知:

n=38%,Gs=2.65。

解:

(1)由图1-28查得:

;

;

可得:

查图1-28得小于粒径1.25mm的土粒百分含量为:

P=26%。

则P<0.9Pop=51.3%

所以,该土为管涌型。

(2)查图1-28得:

;

则

[3-3]已知:

:

n=36%,Gs=2.65。

解:

(1)查图1-29可得,

;

则:

由图1-29可知,土样C为级配不连续土。

从图中查得小于粒组频率曲线谷点对应粒径的土粒百分含量为:

P=43%>35%

所以,土样C为流土型。

(2)

[3-4]已知:

Gs=2.68,n=38.0%,相邻等势线间的水头损失为Δh=0.8m,h2=2m,

,发生流土的临界水力梯度icr=1.04。

解:

(1)b点在倒数第三根等势线上,故该点的测压管水位应比下游静水位高

。

从图中量测得b点到下游静水位的高差为

则,b点测压管中的水位高度为

所以,b点的孔隙水应力为:

其中,由下游静水位引起的静孔隙水应力为:

而由渗流引起的超静孔隙水应力为:

b点的总应力为:

所以,b点的有效应力为:

(2)从图中查得网格5,6,7,8的平均渗流路径长度为

,而任一网格的水头损失为Δh=0.8m,则该网格的平均水力梯度为

所以,地表面5-6处不会发生流土。

[3-5]已知:

地下水位以上砂土层厚h1=1.5m,地下水位以下砂土层厚h2=1.5m,粘土层厚h3=3.0m。

解:

由图可知,粘土层顶面测压管水位为

(以粘土层底面作为高程计算零点);

粘土层底面测压管水位为

(1)粘土层应力计算:

粘土层顶面应力:

总应力:

孔隙水应力:

有效应力:

粘土层底面应力:

总应力:

孔隙水应力:

有效应力:

(2)要使粘土层发生流土,则粘土层底面的有效应力应为零,即

所以,粘土层底面的测压管水头高度应为,

则,粘土层底面的承压水头应高出地面为11.76-6.0=5.76m。

[4-1]解:

(1)由l/b=18/6=3.0<10可知,属于空间问题,且为中心荷载,所以基底压力为

基底净压力为

(2)因为是均质粘土,且地下水位在基底下1.5m处,取第1分层厚度为H1=1.5m,其他分层厚度Hi=3.0m(i>1)。

(3)求各分层点的自重应力(详见表1)

(4)求各分层点的竖向附加应力(详见表1)

表1各分层点的自重应力和附加应力计算表(l=9m,b=3m)

点

自重

应力

附

加

应

力

号

Hi

zi

zi/b

l/b

Ks(查表2-2)

0

1.5

28.65

0

0

3

0.2500

71.35

1

3.0

45.15

1.5

0.50

3

0.2391

68.24

2

6.0

78.15

4.5

1.50

3

0.1640

46.81

3

9.0

111.15

7.5

2.50

3

0.1064

30.36

4

12.0

144.15

10.5

3.50

3

0.0721

20.58

(5)确定压缩层厚度。

由表1可知,在第4计算点处

,所以,取压缩层厚度为10.5m。

(6)计算各分层的平均自重应力和平均附加应力(详见表2)。

(7)由图4-29根据

和

分别查取初始孔隙比e1i和压缩稳定后的孔隙比e2i(结果见表2)。

表2各分层的平均应力及其孔隙比

层号

层厚

(m)

平均自重应力

(