北京市昌平中考语文二模试题及答案.docx

《北京市昌平中考语文二模试题及答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《北京市昌平中考语文二模试题及答案.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

北京市昌平中考语文二模试题及答案

昌平区2017年初三年级第二次模拟考试

语文试卷(150分钟 满分120分)

2017.5

一、基础·运用(共20分)

在“览祖国山水,寻华夏文明”语文综合实践活动中,某小组计划制作一本宣传图册,请你协助他们完成以下几项准备和校验工作。

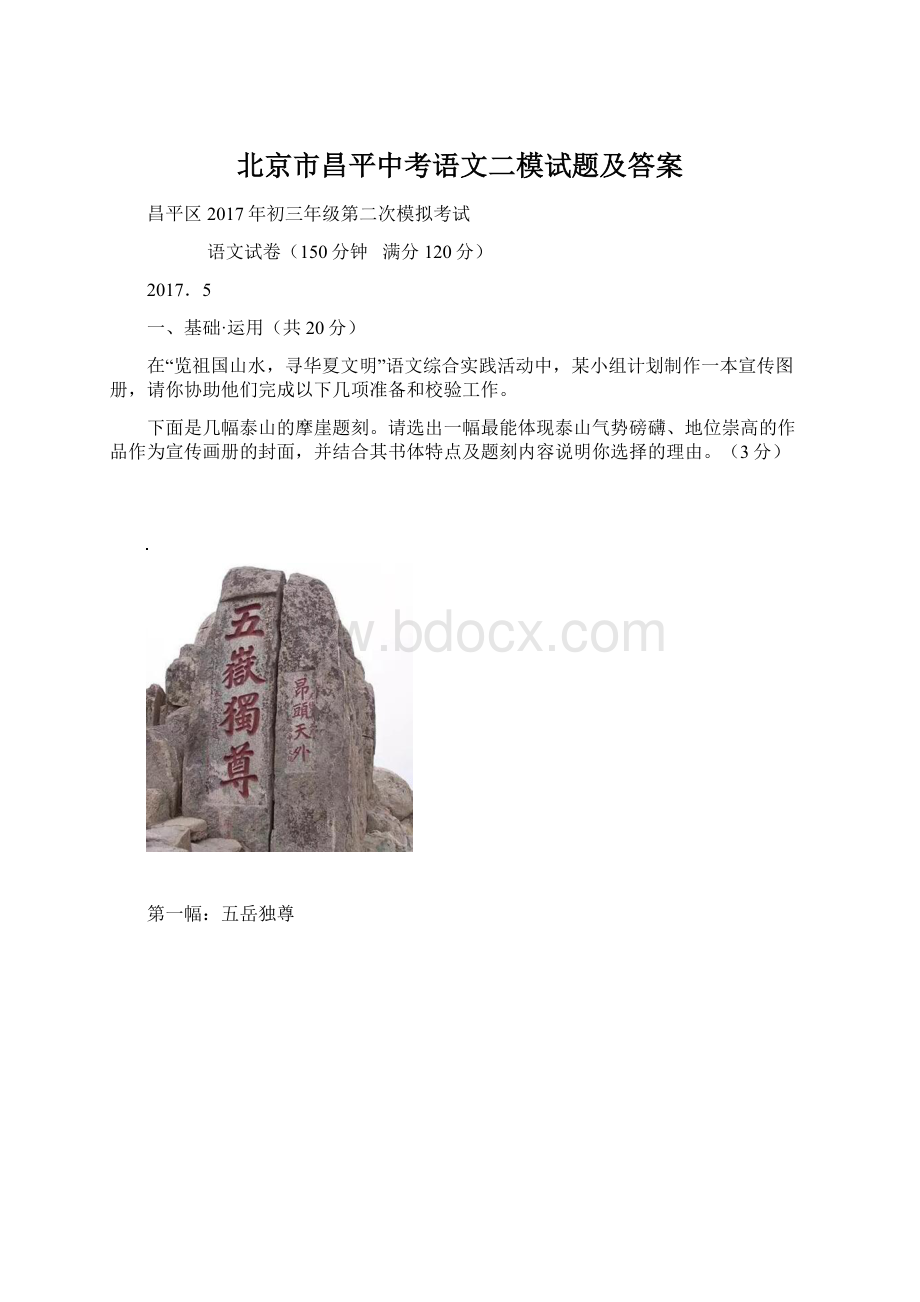

下面是几幅泰山的摩崖题刻。

请选出一幅最能体现泰山气势磅礴、地位崇高的作品作为宣传画册的封面,并结合其书体特点及题刻内容说明你选择的理由。

(3分)

第一幅:

五岳独尊

第二幅:

造化钟神秀

第三幅:

云海

第四幅:

拔地通天

你选择:

第 幅 理由:

2.小组成员给下面一段描写漓江山水的文字附上了几句赏析的话,其中理解不正确的一项是(2分)

从桂林到阳朔,有人比喻为一幅天然的画卷。

但比起画卷来,那山光水色的变化要生动得多呢。

尤其是在春雨迷蒙的早晨,江面上浮动着一层轻纱般的白蒙蒙的雨丝,远近的山峰完全被云和雨遮住了。

这时只有细细的雨声,打着船篷,打着江面,打着岸边的草和树。

于是,一种令人感觉不到的轻微的声响,把整个漓江衬托得静极了。

这时,一只小小的渔舟,从岸边溪流里走入江来。

顺着溪流望去,在细雨之中,一片烟霞般的桃花,沿小溪两岸一直伸向峡谷深处,然后被一片看不清的或者是山,或者是云,或者是雾,遮断了。

这时我想,这难道不是画家李可染的《杏花春雨江南》吗?

A. 选段开头把从桂林到阳朔的景比作“画卷”,形象地概括出了桂林山水的美。

B.选段中运用“打着……”的排比句式,写出了雨的细密,衬托了漓江的静美。

C.选段中用“走入”一词,让小小的渔舟有了人的情态,为美景增添了生气。

D.选段结尾处语气强烈,意在强调要把眼前的景和李可染的画作相提并论,一求高下。

3.为了加强与读者的互动,小组成员在四川成都武侯祠的图片旁配上了一副对联,且对联的部分内容被故意略去。

依据你对诸葛亮的了解,将这副对联补充完整,正确的一项是(2分)

上联:

心悬 ,初对策,再出师,共仰神明传将略

下联:

目击 , ,北拒魏,常怀 励臣躬

A.三分鼎 八阵图 东连吴 谨慎

B.三分鼎 八阵图 西连吴 谦逊

C.八阵图 三分鼎 东连吴 谨慎

D.八阵图 三分鼎 西连吴 谦逊

4.宣传图册中还有介绍中国古典园林艺术的文字,请你仔细研读,完成

(1)—(3)题。

(6分)

水在中国古典园林中担当着重要的角色。

在崇尚山水自然的庭院空间中,水是重要的造园要素,营造出丰富的空间层次。

可见,庭院中对水的经营,是符合传统审美情趣的。

园林用水,从布局上看可分集中与分散两种形式,从情态上看则有静有动。

集中而静的水面能使人感觉到开朗宁静,而分散用水则用化整为零的方法把水面分割成互相连通的若干小块,这样便可因水的来去无源流而产生隐约迷离和不可穷尽的幻觉。

一般庭院规模较小,以聚水为主。

庭院规模不大,利用曲折分散的水体来营造和丰富空间层次。

而在规模较大的园林中,则采用带状或聚散结合的水池构图以求空间的丰富。

中国人对奇石的喜爱体现了崇尚自然的审美观念。

中国古人认为,奇石是天人合一的产物,它 、 ,妙在 。

奇石如同无言的诗词,立体的图画,无声的乐曲。

古人很早以前就开始将石头应用于园林的装饰艺术之中,以石来点缀环境,并且根据产地把奇石区分成了不同种类,如江苏太湖石、安徽灵璧石、广东英德石等,都是叠石造景的上等材料。

“叠山理水”几乎是中国古典园林营造的代名词。

历代的造园家们都十分讲究叠石技巧。

根据石头的天人造型,用各种奇巧的手段,将石块堆砌组合成假山景观。

(1)对文中加点字注音和对划线字笔顺的判断,全都正确的一项是(2分)

A. 符合 (fǔ) 应用 (yìng) “区”字的第二画是“丿”

B. 符合 (fǔ) 应用(yīng) “区”字的第二画是

C. 符合 (fú) 应用(yīng) “区”字的第二画是

D. 符合 (fú) 应用(yìng) “区”字的第二画是“丿”

(2)在横线上依次填入词语最恰当的一项是(2分)

A.千姿百态 自然天成 栩栩如生 B.千姿百态 栩栩如生 自然天成

C.栩栩如生 千姿百态 自然天成 D.栩栩如生 自然天成 千姿百态

(3)结合文段内容,解释第一段中“经营”一词的意思。

(2分)

答:

________

5.为了加大环境保护的宣传力度,小组成员想对参观污水处理厂的活动进行报道,并准备将文字稿放到宣传册中。

其中标点修改不正确的一项是(2分)

①3月22日是“世界水日”。

②我校初三年级的同学们在老师的带领下走进了学习实践基地——北京市污水处理厂,开展了以《留住绿水青山,从我做起》为主题的系列实践活动。

③同学们走进厂区,参观雨水收集装置、污水处理池等……④通过实地参观,同学们了解了污水处理过程,学习了节水知识,增强了爱水意识。

⑤活动结束后,大家还纷纷表示——爱护环境,就要从我做起,珍惜每一滴水,人人争当“节水宣传员”。

A.第②句中的破折号换成冒号 B.第②句中的书名号换成引号

C.第③句中的省略号换成句号 D. 第⑤句中的破折号换成逗号

6.表现自然山水与人文情怀的古诗文不胜枚举,小组成员选取了一些古人的作品,设置成了竞答题目,请你完成

(1)—(3)题。

(5分)

(1)水何澹澹, 。

(曹操《观沧海》)(1分)

(2) ,白云千载空悠悠。

(崔颢《黄鹤楼》)(1分)

(3)山川草木,鸟兽虫鱼,诗人偶有所感,亦能发为心声。

虽为物语,但其中却不乏哲理,读来往往能引起我们心灵的震撼与共鸣,从而引发对人生、社会的思考。

请你写出这样的两句古诗文,并说出带给你的思考。

句子:

,

思考:

二、文言文阅读(共10分)

阅读下面【甲】【乙】两段文字,完成第7 -9题。

【甲】天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之。

多助之至,天下顺之。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

(选自《孟子·公孙丑下》)

【乙】诸将或言诛秦王。

沛公曰:

“始怀王①遣我,固以能宽容;且人已服降,又杀之,不祥。

”乃以秦王属吏,遂西入咸阳。

欲止宫休舍,樊哙、张良谏,乃封秦重宝财物府库,还军霸上。

召诸县父老豪桀曰:

“父老苦秦苛法久矣,诽谤者族②,偶语③者弃巿④。

吾与诸侯约,先入关⑤者王之,吾当王关中。

与父老约,法三章耳:

杀人者死,伤人及盗抵罪。

馀悉除去秦法。

诸吏人⑥皆案堵⑦如故。

凡吾所以来,为父老除害,非有所侵暴,无恐!

且吾所以还军霸上,待诸侯至而定约束耳。

”乃使人与秦吏行县乡邑,告谕之。

秦人大喜,争持牛羊酒食献飨军士。

沛公又让不受,曰:

“仓粟多,非乏,不欲费人。

”人又益喜,唯恐沛公不为秦王。

”

(节选自《史记•高祖本纪》)

注:

①怀王:

即楚怀王。

②族:

灭族,杀害违犯者及其亲属。

③偶语:

相对私语。

④弃市:

古代在闹市执行死刑,并将尸体暴露在街头,称为弃市。

⑤关:

指函谷关,古代要塞、天险。

⑥吏人:

指当时的大、小官员。

⑦案堵:

同“安堵”,即安定。

7.与“委而去之”中“去”的意思相同的一项是(2分)

A.相去甚远 B.去国怀乡 C. 馀悉除去秦法 D. 去岁流年

8.用现代汉语翻译下列语句。

(4分)

(1)寡助之至,亲戚畔之。

翻译:

(2)始怀王遣我,固以能宽容。

翻译:

9. 在楚汉争霸中,刘邦最终赢得了胜利,这印证了甲文中的什么内容?

(用原文回答)并用自己的话说出沛公是如何做到这一点的。

(4分)

答:

三、名著阅读(共12分)

10.阅读下面的连环画,完成

(1)-(4)题。

(共6分)

1. 华为告诉江姐重庆出了问题,余新江被捕了。

江姐立刻决定让华为帮她转移联络站的东西。

江姐叫他们先走。

2. 华为他们刚走, 便闯了进来。

他装着惊喜的表情道:

“我找了你好久啊。

”

3. 不等江姐开口,他接着说:

“余新江病了,老许派我秘密运来一批军火,你最好去检查一下。

”

4. “余新江病了?

”江姐注视他躲躲闪闪的眼睛,单刀直入地问,“最近有同志被捕吗?

” 他回答说:

“没有。

”

5.江姐“哦”了一声,淡淡地说:

“没有人被捕?

那很好!

我担心同志们的安全。

”他急着诱江姐出门。

6.江姐一面答应“好”,一面抽出笔写了个条子,让他把条子送出去。

他心虚推托不送。

江姐望了望华为走的方向。

7. 她想:

,便说:

“那好,你等一下。

”她拿起梳子重新梳理她的头发。

这时,江姐发现门口有人影,知道脱身已不可能了。

8.过了好一阵,江姐决定不再周旋,痛骂道:

“无耻的叛徒!

”见江姐识破,他便露出原形,掏出手枪对准了江姐。

江姐轻蔑地扫了一眼,大声命令道:

“开枪吧!

”

9. 躲在门口的特务听到声音,一齐冲了进来。

江姐不再说话,伸手披拂了一下衣襟,高昂着头,朝门外走去。

(1)第二幅画文字部分横线处应填入的人物是 (1分)

(2)从第二幅到第七幅画表现出了江姐 的特点。

(1分)

(3)根据前后连环画的内容在横线上补写出江姐的心理活动。

(1分)

(4)作者于1957年写出了革命回忆录《在烈火中永生》,随后在这个基础上创作了长篇小说《红岩》,请你结合小说中的一个人物及其经历,说说你对回忆录名称的理解。

(3分)

你的理解:

11.《西游记》中,唐僧师徒在取经路上经历了八十一难。

在这些磨难中,哪一个故事给你留下了深刻的印象?

请结合具体内容说出故事吸引你的原因。

(3分)

故事:

原因:

12.《论语》中的智慧,至今影响着我们的思想和行为,请你结合下面任意一则,说说它带给你的转变。

(3分)

第一则 孔子谓季氏:

“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也!

”

第二则 子曰:

“君子欲讷于言而敏于行。

”

第三则 曾子曰:

“吾日三省吾身。

为人谋而不忠乎?

与朋友交而不信乎?

传不习乎?

”

第四则 孟武伯问孝。

子曰:

“父母唯其疾之忧。

”

答:

四、现代文阅读(共28分)

(一)阅读下面材料,完成第13 -16题。

(共9分)

【材料一】

窑洞是中国西北黄土高原上居民的古老居住形式,这一“穴居式”民居的历史可以追溯到四千多年前。

窑洞广泛分布于黄土高原的山西、陕西、河南、河北以及宁夏等省。

在中国陕甘宁地区,那里风沙大、降水少,黄土层非常厚,有的厚达几十公里。

中国人民创造性地利用高原有利的地形,凿洞而居,创造了被称为绿色建筑的窑洞建筑。

窑洞一般有靠崖式窑洞、下沉式窑洞、独立式窑洞等形式。

靠崖窑是利用自然的垂直崖壁横向掘进的窑洞,按地形等高线排列成行,上下行之间以踏步连接。

地坑窑是一种下沉式窑洞,俗称“暗庄子”。

它是从黄土塬面向下挖出窑洞院落后,再从院落四周塬壁中掘出数孔窑洞。

箍窑是一种在地面上建造的类似窑洞的房子,由于防寒防湿条件较差,一般只作杂窑使用。

以地坑窑为例,窑洞村落几乎完全 ① (融合镶嵌)于自然环境之中。

从窑洞单元或单孔窑洞来看,其景观价值十分平常,但从整体环境来看却充满乡土气息。

人们走在黄土塬面上,只见一方又一方的地坑四下散布着,树梢从坑内探出头来;人声笑语从坑里飘散出来却不见其身影,构成一幅奇异的景象。

【材料二】

客家土楼是世界上独一无二的神话般的山村民居建筑,其中以福建龙岩永定、漳州南靖的土楼最为有名。

这种独特的建筑多以生土夯筑建造而成,其形状多以圆形和方形为主。

圆楼是土楼群中最具特色的建筑,一般它以一个圆心出发,依不同的半径,一层层向外展开,如同湖中的水波,环环相套,非常壮观。

其中心处为家族祠院,向外依次为祖堂、围廊,最外一环住人。

整个土楼房间大小一致,面积约十平方米左右。

除了结构上的独特外,土楼内部窗台、门廊、檐角等也极尽华丽精巧。

土楼村落常常建在山丘洼地上,背倚青山、面临田畴、方圆结合,黄墙黛瓦 ② (掩藏 掩映)在碧野蓝天之中。

虽宛如“飞碟”,体量硕大,却无逼迫感。

建筑与外部环境边界清晰,但由于主体建筑是就地取材,建筑依然具有强烈的地域归属感。

【材料三】

图1

图2

13.从【材料一】和【材料二】横线处的括号内分别选择词语填入横线处,①处应填 ,②处应填 。

(2分)

14. 依据【材料一】和【材料二】,写出【材料三】中两幅民居建筑鸟瞰图中的民居建筑名称。

(2分)

图1:

鸟瞰图 图2:

鸟瞰图

15.【材料一】和【材料二】分别介绍了两种民居建筑,请综合两则材料说明的内容,提出一个值得探讨的问题,并根据材料中的信息或借助其他学科的知识作出合理推断。

(2分)

你的问题:

你的推断:

16.结合以上材料中对窑洞或土楼的介绍,说说你对链接材料中画线句的理解。

(3分)

【链接材料】

中国的传统民居建筑在类型上丰富多彩,在形式上多种多样,但是纵观中国传统民居建筑又无不体现着一种中国传统文化精神“天人合一”的审美观。

“天人合一”思想认为人是自然的一部分,而自然界具有普遍规律,人也应该服从这种规律。

此外,“天人合一”还强调自然环境和人居环境可以互相交流、和谐共生。

答:

(二)阅读文章,完成第17 -19题。

(共11分)

书房花木深

冯骥才

①有一天,我突发奇想,用一堆木头在阳台上搭一座木屋,还将剩余的板条钉了几只方形的木桶,盛满泥土,栽上植物,分别放在房间四角。

鲜花罕有,绿叶为多。

再摆上几把藤椅、竹几、小桌,两只木纹裸露的老柜子,各类艺术品随心所欲地放置其间。

还有一些老摆设,如古钟、钢剑以及拆除老城时从地上捡起的铁皮门牌高高矮矮挂在壁上……最初是想把它作为一间新辟的书房,期待从中获得新的灵感。

谁料坐在里边竟写不出东西来。

白天,阳光进来一晒,没有涂油漆的松木的味道浓浓地冒出来,与植物的清香混在一起,一种享受生活的欲望被强烈地诱惑出来。

享受对于写作人来说是一种腐蚀,它使心灵松弛,握不住手里沉重的笔了。

②到了夜间,偏偏我在这书房各个角落装了一些灯。

这些灯使所有事物全都陷入半明半暗。

明处很美,暗处神秘。

如果再打开音响,根本不可能再写作了。

写作是一种与世隔绝的想象之旅,是钻到自己心里的一种生活,是精神孤独者的文字放纵。

在这样的被各种美迷乱了心智的房子里怎么写作呢?

因此,我没在房里写过一行字。

每有“写”的欲望,仍然回到原先那间胡乱堆满书卷与文稿的书房伏案写作。

③渐渐地,这间搭在阳台上的木屋成了花房,但得不到我的照顾。

我只是在想起给那些植物浇水时才提着水壶进去,没时间修葺与收拾。

房内四处的花草便自由自在、毫无约束地疯长起来。

从云南带回来的田七,张着耳朵大的碧绿的圆叶子,沿着墙面向上爬,像是攀岩;几棵年轻又生命力旺盛的绿萝已经蹿到房顶,一直钻进灯罩里;最具生气的是窗台那些泥槽里生出的野草,已经把窗子下边一半遮住,上边一半又被蒲扇状的葵叶黑糊糊地捂住。

由窗外射入的日光便给这些浓密的枝叶撕成一束束,静静地斜在屋子当中。

一天,两只小麻雀误以为这里是一片天然的树丛,从敞着的窗子唧唧喳喳地飞了进来,我欣喜之极,怕吓坏它们,不走进去,它们居然在里边快乐地鸣唱起来了。

④一下子,我感受到大自然野性的气质,并感受到大自然的本性乃是绝对的自由自在。

我便顺从这个逻辑,只给它们浇水,甚至还浇点营养液,却从不人为地改变它们。

于是它们开始创造奇迹——

⑤首先是那些长长的枝蔓在屋子上端织成一道绿色的幔帐。

常春藤像长长的瀑布直垂地面,然后在地上愈堆愈高。

绿萝是最调皮的,它在上上下下胡乱“行走”——从桌子后边钻下去,从藤椅靠背的缝隙中伸出鲜亮的芽儿来。

几乎每次我走进这房间,都会惊奇地发现一个画面:

一些凋落的粉红色的花瓣落满一座木佛身上;几片黄叶盖住桌上打开的书;一次,我把水杯忘在竹几上,一枝新生的绿蔓从杯柄中穿过,好似一弯娇嫩的手臂挽起我的水杯。

于是,在我写作过于疲劳之时,或在画案上挥霍一通水墨之后,便会推开这房间的门,撩开密叶纠结的垂幔,独坐其间,让这种自在又松弛的美,平息一下写作时心灵中涌动的风暴。

⑥我开始认识到这间从不用来写作的房间非凡的意义。

虽然我不在这里写作,但它却是我写作的一部分。

我前边说,写作是一种忘我的想象,只有离开写作才回到现实来。

这间小屋却告诉我,我的写作常常十分尖刻地切入现实,放下笔坐在这里所享受的反倒是一种理想。

⑦我被它折服了,并把这种奇妙的感受告诉一位朋友。

朋友笑道:

“何必把现实与理想分得太清楚呢!

其实你们这种人理想与现实从来就是混成一团。

你们总不满现实,是因为你们太理想主义。

你们的问题是总用理想要求现实,因此你们常常被现实击倒在地,也常常苦恼和无奈。

是不是?

”

⑧朋友的话不错。

于是当我坐在这间花木簇拥的木屋中,心里常常会蹦出这么一句话:

我们是天生用理想来生活的人!

(文章来自网络,有删改)

17.阅读文章,依据书房建成前后作者心理感受的变化,梳理文章内容。

(3分)

① →心智迷乱,无法安心写作→ ② → ③

18.文中第③段和第⑤段都描写了花木的生机勃勃,但作者的写作目的略有不同,请结合具体语句,说说有何不同。

(4分)

答:

19.读了此文,有人认为作者是为了表现环境与人的关系,也有人认为是写作家对理想与现实的思考。

你赞同哪种看法?

请结合文章内容加以说明。

(4分)

答:

(三)阅读《发现每个人的精神力量》,完成第20 -22题。

(共8分)

发现每个人的精神力量

盛玉雷

①每一个寒冷的冬季,总会对温暖有着最深切的期盼。

立春伊始,被誉为“中国人的年度精神史诗”的《感动中国》如期播出。

十位年度人物,或倾一己之力,或践一生之诺,用卓越的成就和感人的事迹,驱散着这个漫长冬季的寒意,传递着超越时间和地域的力量。

②从“东方红”“北斗”的声震寰宇,到“嫦娥”“玉兔”的飞天之旅,中国人仰望星空的伟大征程铺展开来;首颗量子科学实验卫星的成功发射,让中国傲然挺立在量子科研前端、通信领域前沿……正是孙家栋、潘建伟这样的科学家默默耕耘,才架设起一条横亘星空的天线,与星辰为伴、同宇宙对话,在时代的进步和技术的更迭之中,刷新着我们追逐梦想、探索未来的活力。

③一棵茁壮成长的大树,不仅需要高耸入云的枝干,也需要茂密厚实的根系;一个拥抱未来的民族,不仅要有【甲】,也要有【乙】。

我们看到,面对千度烈焰,王锋在小巷中带血的脚印,刻下无私无畏的生命赞歌;面朝泥洋大山,支月英用36年的美好年华,为两代人的童年送去希望;面对战机故障,张超在4.4秒的抉择中,用生命完成一个军人最后的使命,弥留之际依然执着“我还能不能飞”;不仅如此,耶鲁高材生秦玥飞扎根湖南农村、大国工匠李万君攻关高铁难题、医院院长郭小平创建红丝带学校、法官阿布列林捍卫法律尊严、大夫梁益建为病人奔走募捐……一个个鲜活生动的个体,之所以能够“感动中国”,正在于无论是如涓涓细流的漫长坚守,还是惊天动地的辉煌瞬间,他们所迸发出的令人震撼的力量,回应着这个时代的精神渴求和信念坚守。

④无疑,“感动中国”只是一扇窗口,在十五载里所诞生的上百位年度人物,也只是中华民族厚重精神的代表,更多拥有坚定信念、笃定信仰的人们,才构成了我们【丙】。

刚刚过去的春节,一位边防兵“喝牛奶”的照片感动了无数人。

照片里,由于天寒地冻,牛奶已经冻成了冰块,战士只能撕开包装用嘴唇的温热去融化。

十年饮冰,难凉热血!

一位战士代表了无数在春节期间仍然坚守岗位的人,他们以归途迢遥的坚守,换来了其他人回家过年的从容。

其实,把视野从春节扩展到日常,无论是路边早餐摊位旁忙碌的夫妇,还是风里雨里永远在路上的快递小哥,抑或是在冷风中跺脚取暖的保安大叔,在每一个平凡人的背后,都有属于自己的坚守,都有荣光闪耀的时刻。

正是在普通人的坚守里,蕴藏着每一个人都有的价值和力量。

⑤无数涓滴细流,最终汇成蜿蜒水道,奔向大江大海。

当“感动中国”特别致敬奖颁给中国女排的刹那,不知让多少人再次感慨“女排精神”的回归。

女排姑娘们众志成城,把12个人的力量凝聚成一股劲,荡气回肠问鼎奥运,为“团结就是力量”做出了最生动有力的注释。

这正如习近平总书记所言,“只要我们13亿多人民和衷共济,只要我们党永远同人民站在一起,大家撸起袖子加油干,我们就一定能够走好我们这一代人的长征路。

”

⑥从这个意义上,“感动中国”实际上提供了一个发现个体力量的契机,而当每个中国人的力量汇聚起来,便是坚如磐石的中国力量。

(选自《 人民日报 》)

20.读完这篇文章,你认为发现每个人的精神力量的意义是什么?

(不超过30个字)(2分)

答:

21.阅读文章第②-⑤段,概括说出“每个人的精神力量”中“每个人”指哪几类人?

(用“不仅……,还……”的句式)(3分)

答:

22.根据文意,将下面三个短语分别填入文中【甲】【乙】【丙】处。

(只填序号)(3分)

①根深千尺的精神厚度 ②不朽的精神底座 ③仰望星空的精神高度

【甲】处应填:

【乙】处应填:

【丙】处应填:

五、作文(共50分)

(一)根据情境,按要求写作。

(10分)

23.从下面两个题目中任选一题,按要求写作。

题目一:

春节期间,一档名为《中国诗词大会》的电视节目以其活泼的形式,迅速带起“人人读诗、人人爱诗”的风潮。

然而,比赛中也暴露出一些选手只知背诵,不知其意,不懂平仄对仗,甚至不知道诗词中一些字的正确写法的问题,这样的问题发人深省——中国古诗词的正确“打开方式”,难道就只是背诵吗?

在班级“走进诗歌”交流会上,请你借助一两句诗,介绍一下中国古诗词的正确“打开方式”还有哪些。

题目二:

学校要求学生利用周末时间参观博物馆。

小明认为现在学习紧张,实地参观太浪费时间,也没有这个必要,看看学校下发的一些文字资料或者上网查阅相关的知识就可以了。

作为小明的朋友,请你写一段话来劝说他。

要求:

(1)内容符合要求,语言使用得当。

(2)字数在150 -200之间。

(3)不要出现所在学校的校名或师生姓名。

(二)根据题目,按要求写作。

(40分)

24.从下面两个题目中任选一题,写一篇文章。

题目一:

阅读《发现每个人的精神力量》一文,会带给我们很多启示。

留意你身边的人,关注他们的生活,相信你也同样会有所发现,会被某种精神力量所感染。

请以“发现”为题目,写一篇文章。

不限文体(诗歌除外)。

题目二:

阅读下面的连环画,请你发挥想象,以“沈括上山看桃花”为题目或自拟题目,将其扩写成一篇600-800字的故事。

1. 少年沈括勤于学习,善于思考