绩效管理实用工具与方法讲义.doc

《绩效管理实用工具与方法讲义.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《绩效管理实用工具与方法讲义.doc(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

第一讲绩效管理面临的问题(上)

绩效考核中的三类障碍

(一)

(一)技术问题

技术问题是指那些通过改变技术手段就能解决的问题。

在绩效管理中,这类问题通常由人事经理改变工作模式和工作方法予以解决。

1.权重避难

Æ权重避难的内涵和影响

权重避难是指在决定员工绩效考核的权重时,主管采取讨论的方法,为寻求部门平衡,给予员工普遍过高评价的现象。

这种现象对于业绩优秀的员工来说,是不公平的。

同时,它也不符合企业的根本利益,不利于企业进一步的发展。

(具体对策,参见最后一讲中的介绍。

)

那么,设计权重时,应该注意的事项有哪些呢?

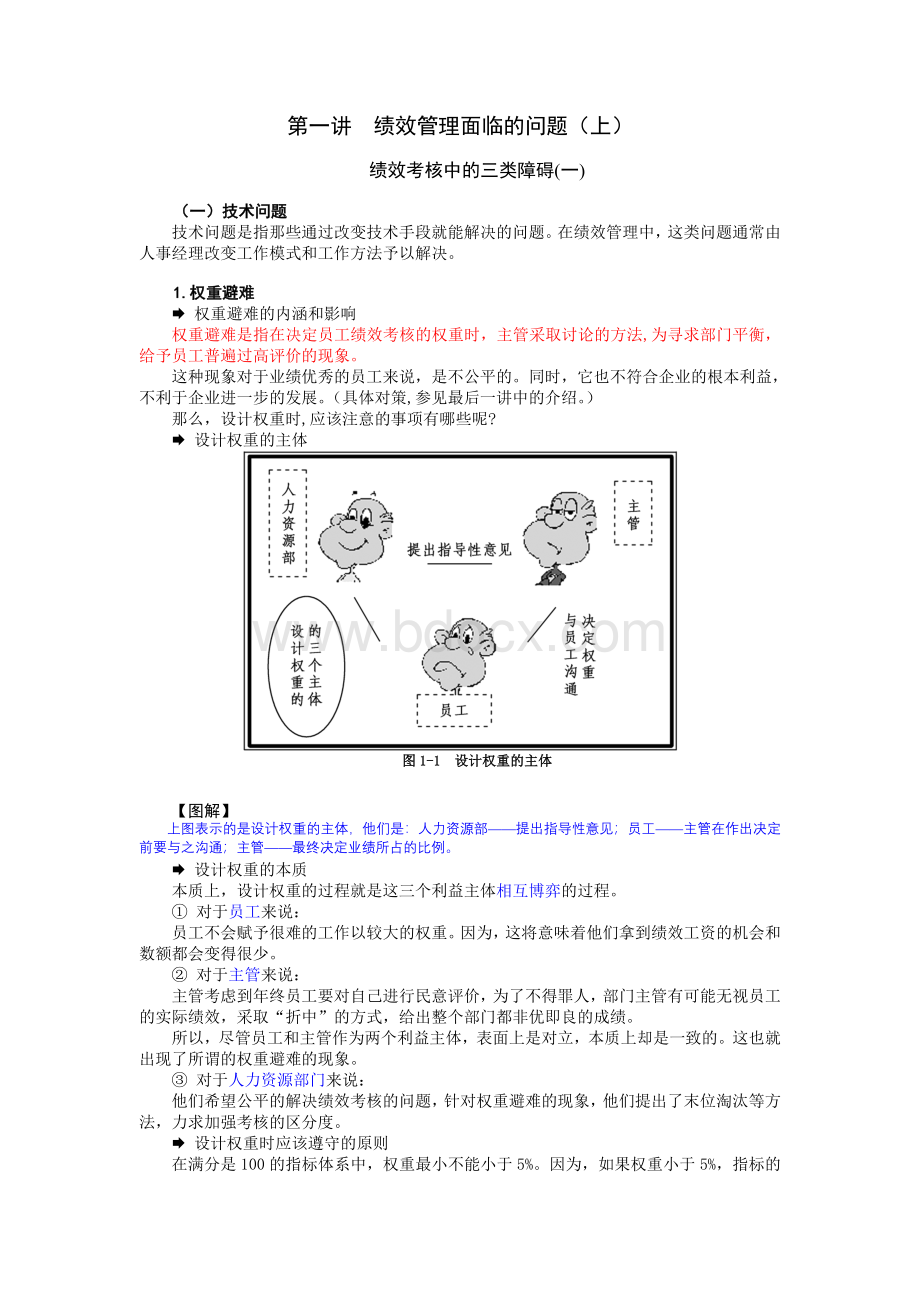

Æ设计权重的主体

图1-1设计权重的主体

【图解】

上图表示的是设计权重的主体,他们是:

人力资源部——提出指导性意见;员工——主管在作出决定前要与之沟通;主管——最终决定业绩所占的比例。

Æ设计权重的本质

本质上,设计权重的过程就是这三个利益主体相互博弈的过程。

①对于员工来说:

员工不会赋予很难的工作以较大的权重。

因为,这将意味着他们拿到绩效工资的机会和数额都会变得很少。

②对于主管来说:

主管考虑到年终员工要对自己进行民意评价,为了不得罪人,部门主管有可能无视员工的实际绩效,采取“折中”的方式,给出整个部门都非优即良的成绩。

所以,尽管员工和主管作为两个利益主体,表面上是对立,本质上却是一致的。

这也就出现了所谓的权重避难的现象。

③对于人力资源部门来说:

他们希望公平的解决绩效考核的问题,针对权重避难的现象,他们提出了末位淘汰等方法,力求加强考核的区分度。

Æ设计权重时应该遵守的原则

在满分是100的指标体系中,权重最小不能小于5%。

因为,如果权重小于5%,指标的变动很有可能被意识不到。

最大的权重一般不超过35%。

否则,会使员工的精力过于集中。

因此,权重的变化区间应该为:

5%~35%。

2.目标平移

Æ目标平移的内涵及表现

目标平移这种现象是指主管对交予的部门目标未按照因果关系进行分解,而是按照人头进行了简单的分配。

比如,公司考核研发部门的“项目完成率”这个指标,如果发生目标平移现象则会表现为:

主管不对指标进行分解,而是按照人头将研发部门“项目完成率”指标分配为“员工甲的项目完成率”、“乙的项目完成率”,以及“丙的项目完成率”这三个指标。

Æ目标平移的对策

首先是选择指标,然后是分解指标。

选择指标时,要考虑到指标资源是有限的,所以,考核并不是考核本职工作,而是考核本职工作中那些难度较大、对提高绩效有意义的指标。

也就是说,员工一贯完成得很好的指标是不用考核的。

3.目标无因果

目标有因果是指部门主管的目标和员工的目标,以及上级的目标有一定的因果关系。

反之,目标无因果是指这三者的目标之间不成因果关系,它表现为员工指标的完成情况,对主管和主管上级的影响并不明显。

目标无因果现象也是指标从下往上制定过程中一个最大的问题。

第二讲绩效管理面临的问题(下)

绩效考核中的三类障碍

(二)

(二)制度问题

人事经理的主要工作之一就是设计制度,而设计制度有时会产生一些普遍性的错误,这些错误包括:

1.考核无监督

这种错误表现为:

设计完制度,但是缺乏对制度执行的监督。

制定的制度和对制度的监督是不同的,因为制度是事先制定好的,属于事先管理;而对制度监督是在对比制度,属于事后管理。

笔记:

如主管能否对指标进行合理的分解与绩效指导。

2.只考核业绩,不考核方法

这种错误表现为:

人事经理不对主管进行绩效考核方法的辅导,只对主管要求考核的结果。

3.缺乏双重监督

这种错误表现为:

只对被考核者进行考核,缺乏对考核者的考核。

正确的做法应该是双重监督:

用考核来监督员工业绩,用考核来监督考核者对下属的管理。

【自检1-1】

你们是怎么监督员工的?

并且,这种监督是否全面?

见参考答案1-1

答:

上班时间到了,关紧厂门,不给请假和加班补救的机会。

还有的企业采用指纹签到器。

民意测评就是监督考核者的方法之一,但不能说是最好的方法,在平时的工作中也要注意就考核者对下属的考核进行监督管理。

(三)观念问题

不仅要辅导员工方法,更重要的是改变员工的观念,也就是要在他们的头脑中树立崇尚数据和对指标量化的观念。

在现实工作中,却存在着对考核误解的一些观念问题。

1.没有测量习惯

在绩效管理的实践中,大家往往更相信经验,而不是数据,更没有测量的习惯。

但实际上,一方面,经验也有靠不住的时候,毕竟它代表的是过去,而非现在和未来;另一方面,即便有时候经验是有用的,但是有经验的人也往往并不愿意将自己最拿手的经验传授给别人。

2.感恩型领导居多

中国式的管理者,十分在意感情和情面,这种管理模式被称作感恩式的管理(施—受——报),这和西方的人际交往逻辑是不同的。

因为,西方人际中的施受有一种平均的感觉,而中国人之间的交往则是别人的滴水之恩,自己必将以涌泉相报。

因此,曾国藩经过研究曾这样总结道:

“多施少受”。

即别人对你好,你就接受。

这并非是明智之举。

【案例】

在很多单位经常会出现这样的情况,领导说:

“来,正好搭我的便车,我把你们送回家。

”这时候,作为员工的你是否答应呢?

事情是一分为二的,答应坐领导的车,是和领导接近的好机会;但是,另一方面,一旦接受领导的好意,也就意味着有朝一日一定要回报领导。

这种受恩于人的情况,产生的风险是很大的。

因为中国回报的逻辑,就是讲究滴水之恩必将涌泉相报,滴水跟涌泉之间有无数倍的关系。

也就是说,一旦搭领导的车回家,领导对你回报的期望值会变得很高,而且你受得越多,他的期望值会越大。

以后无论你是加班,还是过节给他送礼,领导都会觉得你这样做是应该的。

因此,明智的做法,应该是——多施少受。

3.改进方法不到位

克服这三类问题,有各种不同的方法,只要能够达到同一个目的,就是可行的方法。

比如,在制度问题方面,就不一定非要采取末位淘汰,强制把人分成五类这一种方法。

解决绩效管理中三大问题的对策

绩效管理中的三大问题主要是制度问题、技术问题和观念问题,针对不同的问题有不同的解决方式:

1.解决制度问题的对策

解决制度上的问题要从根源上入手。

Æ首先,要选择一种绩效管理模式。

常见的绩效管理模式有:

平衡记分卡(综合BSC是依据战略方面的)、目标管理模式(由上到下)和关键业绩指标(由下到上,)分解模式。

Æ然后,构建绩效管理体系,并且,借助“图、库、卡、单”工具进行有效管理。

图1-3解决制度问题的对策

2.解决技术问题的对策

解决技术问题,也就是要培训管理者掌握绩效工具,抓好绩效管理关键控制点。

常见的绩效工具有:

分解图、指标库、目标卡、跟踪单。

3.解决观念问题的对策

解决观念问题就是要从感恩型领导转变到变革型领导。

选择绩效考核模式

绩效考核当中的逻辑程序是首先选择一种考核模式。

因为,不同的模式,决定了不同的绩效考核方法。

(一)三种考核模式

从大的角度来讲,有三种考核模式可供选择:

1.综合平衡记分卡模式

这种模式源于美国,实质是一种战略工具。

它有四个角度:

财务表现、内部管理、员工学习和客户满意。

笔记:

从企业角度可能都有,不过所有部门层面不一定有了;

图2-1综合平衡记分卡模式

2.目标管理模式

这种模式源于日本,在目标管理中,指标分解的方向是自上而下的,它的难点不在于目标的制定,而在于目标的分解。

至于目标的执行情况,就不属于绩效考核体系本身能够解决的问题了。

3.关键业绩指标分解模式

在这种模式中,指标分解的方向是自下而上的,它的核心在于始终围绕关键职责进行考核。

(二)各种模式的优势与使用条件

1.三种模式的比较

综合平衡记分卡模式、目标管理模式和关键业绩指标分解模式,它们在工具技术、使用条件和主要优势方面均存在着差异:

(概念不等于方法)

表2-1三种考核模式的比较

常用方法

工具技术

使用条件

主要优势

综合平衡计分卡

四角度指标设计

基础管理到位

关注长期

目标管理

(绝对比较)

目标分解、杜邦分析

任务性明显

组织目标到个人目标

KPI法

格利波利四分法

职责显著

岗位核心职责

2.模式两两比较

Æ平衡记分卡和目标管理

对于任何部门来说,并非都能涵盖平衡记分卡的四个方面。

运用平衡记分卡从企业层面往下分解通常是有效的,但是一般分解到部门以下的层面,它的作用就基本失效了,这时候,就需要转而运用目标管理模式。

Æ目标管理和KPI法

目标管理和关键业绩指标分解模式二者的考核难点不同:

①目标管理更注重目标的分解,而关键业绩指标分解模式更注重抓住关键职责。

②目标管理的目标是上级赋予,部门再根据目标往下进行分解,而关键业绩指标模式的目标则是岗位本身所具有的。

所以,在现实的绩效管理实践中,一个岗位的考核指标常常是自身的目标和上级赋予目标的结合体。

表2-2目标管理和KPI法的比较

目标管理

KPI法

难点

目标分解

抓住关键职责

目标

上面赋予的

岗位本身有的

(三)模式选择中的注意事项

1.三种模式兼顾

在做绩效考核的时候,这三种模式应该予以兼顾。

因为,所谓的某种模式只是一个名词而已,使用者不应该套用一种模式来管理企业,而是可以选取各种模式当中比较有效的部分来使用。

2.相对比较和绝对比较之间没有可比性

比如,回款率这个指标先预定为50%,考核这个指标是否完成,属于绝对比较;如果把大家的完成情况,再评出个优良中差,这时就属于相对比较了。

目标管理属于绝对比较;而关键业绩考核模式属于相对比较。

比如,一般考核指标被分成优、良、中、差、很差五个档,比例分别是5%,15%,60%,15%,5%。

有一个假设,通常企业80%的业绩是由20%的关键员工完成的。

因此,只奖励指标为优和良的职工(5%+15%=20%)。

总之,相对比较和绝对比较没有可比性。

因为他们的理论假设不同,数字基础不同,它们也就不能在一个平台相提并论了。

【案例】

一个主管销售的大区经理所在的企业搞五边形考核(包含五个指标),然后,再把所有大区的平均数算出来。

凡是结果在这个区域里面的,一律没奖金,凡是在这个区域外边的,也就是在平均数外边的,才可能有奖金。

这里运用的考核方法就是相对比较。

(综合排序,强制分布——相对比较。

再如花样滑冰(相对)。

五边形考核(相对比较)。

相对比较不看绝对指标。

分五类较难一些,2-7-1法则,优中差分三类)

3.模式选择要强调简单

如果把人分成优、良、中、差和很差这五类,考核会变得很复杂,因为划分时并没有绝对指标可参考,是一种相对比较。

因此,为了降低难度系数,建议采用271法则:

这种方法把员工分成优、中、差三类,它们分别占20%、70%和10%。

这样就减化了考核的分类,使得操作更加容易。

第三讲构建绩效管理体系的工具(上)

构建绩效管理体系

接下来,第二步就是构建绩效管理体系,借助“图、库、卡、单”工具进行有效管理。

(一)指标分解图

指标分解图中,每个指标都被赋予一个标记。

在每个数字标记中,数值的大小代表指标类型的个数,数值的位数代表指标之间的层次关系。

图2-2指标分解图

1.指标分解的步骤

Æ从决策层开始,把经营班子中分管的副总设为1,一般三到五个指标即可。

如图,盈利率设为1;

Æ分解到主管中层,一般为两位数字。

如图,市场份额设为1.1;

Æ分解到部门岗位,一般为三位数。

如图,人工成本设为2.1.1;

Æ还可以按照平衡记分卡包括的四个角度,赋予一个固定的数,代表指标的属性。

2.分解图的好处

有了指标编码,