图像处理简单图像合成教学设计.docx

《图像处理简单图像合成教学设计.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《图像处理简单图像合成教学设计.docx(28页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

图像处理简单图像合成教学设计

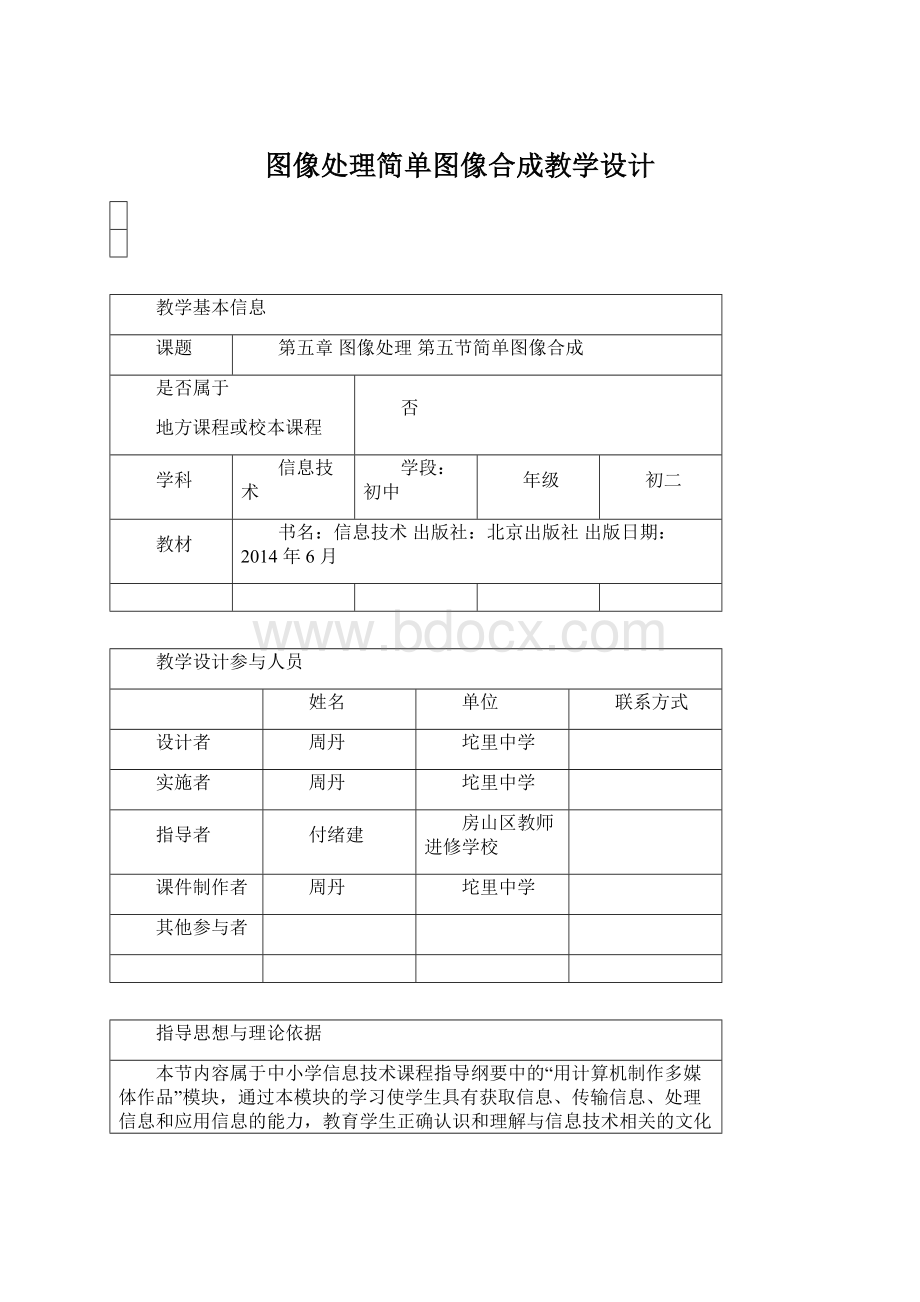

教学基本信息

课题

第五章图像处理第五节简单图像合成

是否属于

地方课程或校本课程

否

学科

信息技术

学段:

初中

年级

初二

教材

书名:

信息技术出版社:

北京出版社出版日期:

2014年6月

教学设计参与人员

姓名

单位

联系方式

设计者

周丹

坨里中学

实施者

周丹

坨里中学

指导者

付绪建

房山区教师进修学校

课件制作者

周丹

坨里中学

其他参与者

指导思想与理论依据

本节内容属于中小学信息技术课程指导纲要中的“用计算机制作多媒体作品”模块,通过本模块的学习使学生具有获取信息、传输信息、处理信息和应用信息的能力,教育学生正确认识和理解与信息技术相关的文化、伦理和社会等问题,负责任地使用信息技术,培养学生良好的信息素养。

教学背景分析

内容分析:

本节内容选自初中信息技术第五册第五章第五节《简单图像合成》。

学生在前面的课程中学习了Photoshop软件的基本绘制功能以及对图像基本物理特性的处理,初步了解了图像处理的一般方法。

本节中将重点学习图像合成的有关知识和技能,通过本课的学习和实践,可有效提升学生的思维逻辑性、作品的创造性和对生活的审美能力。

本节为“新授课”,教学课时为1课时。

学生情况分析:

初二年级的学生具有较强的好奇心和具有一定的知识迁移能力和审美能力。

学生对信息技术学习的积极性很高,他们开始从被动的学习主体向主动的学习主体转变,应多培养他们自主、探究学习的能力。

把知识点的学习与实际操作结合起来,避免灌输式教学,提高课堂效率。

中学生思想比较单纯,很容易被网络上一些不良信息所迷惑,需要从旁加以指引以提高学生的信息道德素养,合理正确使用信息技术。

学习情况分析:

学生通过前面几节课的学习已经了解了一些图像处理的基础知识,能够利用画笔进行简单图像的绘制,能够创建一些比较规则的选区,但对于不规则选区的创建不太熟悉。

教学方式和手段:

讲授法、演示法、任务驱动、引导型探究。

技术准备:

多媒体教室、Photoshopcs6软件。

教学目标(内容框架)

1.知识与技能

(1)学会使用魔棒和磁性套索工具进行抠图;

(2)了解图像合成的概念、基本思路和方法;

(3)学会简单分析图像并选用合适工具合成图像。

2.过程与方法

通过自学和互学方式获得新知识,任务驱动与评价贯穿整个学习过程。

3.情感、态度与价值观

通过联系生活实际,让学生感受知识价值的同时逐步培养学生的合作、互助学习能力,为践行社会主义核心价值观、树立正确的道德观、审美观和法律观奠基。

4.重点

根据图像特点选用合适工具抠图。

5.难点

图像合成中素材的衔接、搭配和组合。

教学过程(文字描述)

(一)创设情境

利用诵读照片进行导入。

(二)环节一

(1)新课讲解

教师演示利用“魔棒工具”进行抠图。

(2)学生尝试一

学生尝试利用“魔棒工具”抠取“柳树”文件中的柳条并进行图像合成。

(三)环节二

(1)新课讲解

教师演示利用“魔棒工具”中删除背景的思路进行抠图。

(2)学生尝试二

学生尝试利用“魔棒工具”中删除背景的思路抠取“荷叶1”文件中的荷叶,并进行图像合成。

(3)学生尝试三

学生尝试利用“魔棒工具”中删除背景的思路抠取“荷花”文件中的荷花,并进行图像合成。

(四)环节三

(1)新课讲解

教师演示利用“磁性套索工具”进行抠图。

(2)学生尝试四

学生尝试利用“磁性套索工具”抠取“蜻蜓”文件中的蜻蜓,并进行图像合成。

(五)环节四

学生进行综合尝试,利用所学工具,为古诗“小池”配画。

(六)分享交流

展示交流学生作品

(七)效果评价

挑选有代表性的作品进行评价

(八)归纳总结

(1)几种抠图工具

(2)图像合成的一般思路

(九)拓展提高

分析特点——选用工具——“学以致用,用之有道”。

(十)课后作业

1.继续完善“小池”作品。

2.总结几种抠图工具的优缺点。

教学过程(表格描述)

教学阶段

教师活动

学生活动

设置意图

技术应用

时间安排

创设情境

教师:

在一个温暖的午后,有一群可爱的孩子,在诵读着中华经典,请看大屏幕。

屏幕展示:

“诵中华经典,做有德之人——坨里中学第二十一届艺术节班级诵读比赛”照片。

教师:

照片里记录的是同学们在班级诵读比赛中的精彩瞬间,诵读比赛虽然结束了,但我们对古诗文的学习不会结束,下周由我们班向全校师生介绍的古诗是什么?

屏幕展示:

《小池》

教师:

有的同学提议,想从一幅关于《小池》的画开始我们的介绍,所以,今天我们就来尝试为这首诗配上一幅画。

在这之前,我们先来找一位同学诵读一遍这首诗。

教师:

我有个提议,在这个同学诵读的过程中,咱们大家都把眼睛闭上,看看你的脑海里呈现了怎样的一幅画面。

教师:

大家可以慢慢的睁开你的眼睛,在刚刚这个同学诵读的过程中,你脑海里的画面都有什么景物啊?

屏幕展示:

水、树、荷叶、荷花、蜻蜓。

教师:

以往我们都是利用Photoshop软件进行绘画,其实我们还可以利用Photoshop软件当中的“图像合成技术”

把一些现有的素材合成到一起,从而形成一幅崭新的画。

首先,我们先来欣赏一组利用“图像合成技术”创作的作品,请看大屏幕。

屏幕展示:

图像合成作品

教师:

刚刚我们欣赏了一组比较经典的图像合成作品,接下来,开始我们的“合成之旅”。

为了进行“图像合成”,我事先搜集了一些刚刚同学们提到的树、荷叶、荷花、蜻蜓等素材文件,并把它们放在了同学们电脑桌面的“学生素材”文件夹当中。

教师:

接下来,我们就要尝试把这些素材文件中需要的对象抠取出来,并进行图像合成。

Photoshop软件给我们提供了许多抠图的工具,我们在尝试中去体会它们的优缺点。

观看、回忆、聆听

聆听

回答《小池》

一个学生诵读《小池》

闭眼、聆听、想象

思考、回忆

可能的回答:

水、树、荷叶、荷花、蜻蜓……

观看

聆听

聆听

尝试

利用刚刚结束的班级诵读比赛中的照片,引发学生的共鸣。

让学生学会发现美、欣赏美。

重温《小池》这首古诗。

为后面图像合成做铺垫。

慢慢的睁开眼睛目的在于使学生刚刚脑海里出现的画面依然清晰可见。

让学生了解到Photoshop软件除了有绘画的功能外,还可以根据需要进行图像合成。

直观上使学生看到利用“图像合成技术”创作出来的作品是什么样的。

进而使学生对后面的学习产生兴趣。

了解本节课所用素材文件的存储位置。

使学生知道在进行图像合成之前,要先把想要的对象从素材文件中抠取出来。

抠图工具有很多,体会它们的优缺点。

诵读照片

声音

想象

图像合成作品

5分15秒

新课讲解

环节一:

(广播演示讲解)

教师演示讲解:

首先,我们进入“魔棒工具”的体验世界:

我现在有一张色谱图,想把其中的蓝色区域和红色区域抠取出来并合成到图像“色彩的家”当中。

首先,我要选中“魔棒工具”,然后在“蓝色区域”单击鼠标左键,此时大家会发现,计算机自动形成了一个选区。

但是,这个选区太小了,不符合我们的要求,那么我们怎么去调节它的大小呢。

我们可以通过调节魔棒工具的容差值来实现。

“容差”控制的是容纳一种颜色差别的大小,它的取值范围是“0-255”,值越小,形成的选区就越小,值越大,形成的选区就越大。

比如,我们把“容差值”调节为“200”,大家观察,此时形成的选区是不是变大了呢!

我们现在只把蓝色区域选中了,如何把红色区域一起选中呢,我们还要借助于选区的“布尔运算”,选区的“布尔运算”有四种类型:

分别是每次都创建新的选区、前后选区相加,前后选区相减,前后选区交叉。

此时,针对于我们的需求,我们选择第二种类型“前后选区相加”,然后再点击“红色区域”,就可以得到蓝色区域与红色区域相加的选区。

教师演示讲解:

我们再利用快捷键“Ctrl+C”和快捷键“Ctrl+V”把选取的对象复制并粘贴到需要合成的图像“色彩的家”当中。

对于粘贴进来的图像,我们通常还要进行大小、位置、色彩等的调节,从而使合成的图像更加的真实、协调美观。

显然,我们粘贴进来的对象的大小和位置与需要合成的图像“色彩的家”不太匹配,因此,我们可以通过“编辑”菜单中的“自由变换”命令去调节它的大小和位置,在调整的时候,需要大家注意的是,我们尽量选择四个顶点上的调节点,并按照对角线的轨迹拖动鼠标,以保持调整对象的长宽比不变,从而使调整对象不变形。

调整完毕,我们可以单击“确定”按钮结束操作,也可以双击“调整对象”结束操作。

当然,我们除了可以用菜单的方法调用“自由变换”命令,也可以通过快捷键“Ctrl+T”来调用它。

观看、聆听、思考

观看、聆听、思考

先让学生们认识“魔棒工具”的按钮,通过观看教师的“演示操作”,知道“魔棒工具”的使用方法,根据任务驱动了解到在运用“魔棒工具”的时候,还要适当的调节容差值以及恰当的选用“选区的布尔运算”。

使学生了解到在进行图像合成的时候,为了使合成后的图像更加的真实、协调美观,还对要抠取的对象进行大小、色彩、位置等的调节。

在利用“自由变换”命令的时候,为了保持图像不变形,应尽量选择“四个顶点”上的调节点。

演示

演示

3分15秒

实践操作

学生尝试一:

教师:

因为小池是一首古诗,所以素材文件夹中的素材文件都是国画形式的。

首先,我们在素材文件夹中,选取一幅“画框”作为背景,依据诗句的顺序,我们首先要添加的元素是“水”。

“水”有两种添加方法,一种方法是可以利用“画框”中的留白使人想象成水,另外一种方法是利用“画笔”绘制水波纹。

接下来,我们要添加的元素是什么?

教师:

接下来,同学们就“尝试”运用“魔棒工具”把“柳树”文件中的柳条抠取出来并合成到所选“画框”文件中。

教师巡视:

记录学生对“尝试一”的完成情况,解决学生在实际操作中发生的问题。

聆听、思考

回答:

树

聆听

实践操作

学生开始创造美。

素材文件夹中的素材之所以是国画形式的有三点原因:

1.学生是初二的年龄段,艺术水平较之小学生有了很大的提高,有能力创作国画形式的图像,符合他们的年龄特点;2.《小池》是首古诗,用国画的形式呈现,更能表达出这首诗的意境;3.观赏的人群是全校师生,根据观赏者的年龄特点,国画更能使大家产生美的享受。

指导

4分20秒

新课讲解

环节二:

(广播演示讲解)

教师:

好,同学们都成功的完成尝试一,接下来,同学们“尝试”把“荷叶1”文件中的荷叶抠取出来并合成到“画框”文件中。

教师演示讲解:

刚刚我发现,同学们在利用“魔棒工具”抠取“荷叶1”中的荷叶的时候有些费事儿,原因是什么啊?

我们先来分析一下荷叶1文件,我们发现荷叶1中的荷叶图像比较复杂。

其实,在利用魔棒工具进行抠图的的时候,一种思路是把想要的对象直接抠取出来,另外一种思路是:

删除我们不想要的背景,间接的得到我们想要的对象。

在实际应用中,我们要看哪种方法能够更好、更快的得到我们想要的抠取对象,因为,我们做任何事,在重视质量的基础上,还要讲究效率。

我们先把“荷叶”所在图层复制到“小池”文件中,接着,利用“选框工具”选取“有字”的区域,然后按键盘上的“Delete”键,缩小可选范围,从而提高抠图效率。

再利用“魔棒工具”选中淡黄色的背景,接着按键盘上的“Delete”键,留下的就是我们想要的荷叶图像。

聆听、实践操作

发现问题、思考、解决问题、聆听

由问题引出利用“魔棒工具”抠图的另外一种思路:

删除背景法。

利用“魔棒工具”抠图有两种思路,在实际应用中要根据具体情况选择最有效的方法完成抠图,让学生体会学习的目的就是用最有效的方法解决发生的问题。

演示

2分54秒

实践操作

教师:

接下来,同学们可以利用这种思路把“荷叶1”中的荷叶抠取出来,并合成到“画框”文件中。

教师巡视:

记录学生对“尝试二”的完成情况,解决学生