九年级语文上五单元.docx

《九年级语文上五单元.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《九年级语文上五单元.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

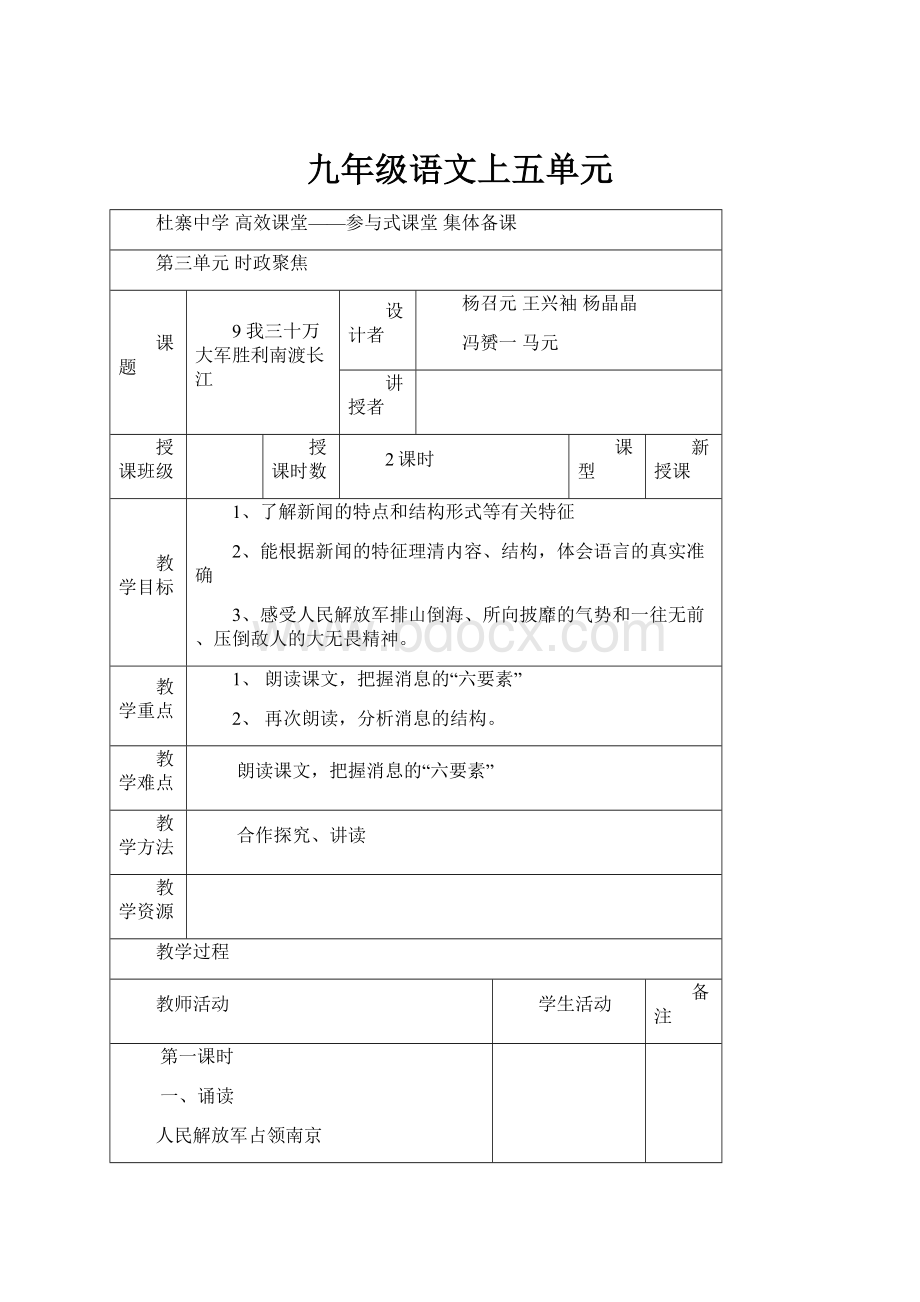

九年级语文上五单元

杜寨中学高效课堂——参与式课堂集体备课

第三单元时政聚焦

课题

9我三十万大军胜利南渡长江

设计者

杨召元王兴袖杨晶晶

冯赟一马元

讲授者

授课班级

授课时数

2课时

课型

新授课

教学目标

1、了解新闻的特点和结构形式等有关特征

2、能根据新闻的特征理清内容、结构,体会语言的真实准确

3、感受人民解放军排山倒海、所向披靡的气势和一往无前、压倒敌人的大无畏精神。

教学重点

1、朗读课文,把握消息的“六要素”

2、再次朗读,分析消息的结构。

教学难点

朗读课文,把握消息的“六要素”

教学方法

合作探究、讲读

教学资源

教学过程

教师活动

学生活动

备注

第一课时

一、诵读

人民解放军占领南京

毛泽东一九四九年四月

钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。

虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。

宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。

天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

历史意义:

渡江战役历时42天,人民解放军以木帆船为主要航渡工具,一举突破国民党军的长江防线,并以运动战和城市攻坚战相结合,合围并歼灭其重兵集团。

此役,人民解放军伤亡6万余人,歼灭国民党军11个军部、46个师共43万余人,解放了南京、上海、武汉等大城市,以及江苏、安徽两省全境和浙江省大部及江西、湖北、福建等省各一部份,为而后解放华东全境和向华南、西南地区进军创造了重要条件

二、对于本单元的体裁——新闻,学生接触的较少,所以应把新闻这一体裁的文体知识向学生介绍清楚,让学生从感性上先掌握知识,然后理论与实际(具体文章)相结合,更好更深入地理解文本。

引导学生研读“表达·交流”综合实践相关内容,回答以下问题。

(1)新闻的概念

1.广义的新闻泛指出现在电视、广播、报纸及网络等一切传媒上的对新近发生的事实的报道,包括消息、通讯、特写、人物专访、调查报告、新闻评论、社论、报告文学等多种体裁。

2.消息是新闻报道的主体

3.狭义的新闻专指消息,即用简明扼要的文字,迅速及时地向公众告知新近发生的有价值的事实。

(2)新闻的特点

1、传播性:

所有的新闻都是为了大范围地传播和交流信息的,只写给自己看,或写给个别人看的,就不是新闻了。

2、真实性:

即用事实说话。

以叙述为主要表达方式,以冷静客观的风格传递信息。

真实是消息的生命。

3、时效性:

在最快的时间内报道所发生的最新的事情

现场练兵:

据了解,渡江战役要有百万大军渡江,那么,标题中的“三十万大军”改为“百万大军”行不行?

(不行,因为新闻必须具有真实性的特点)

那么,等所有大军渡江胜利之后再写新闻发表,不可以吗?

(不可以,因为这样的好消息必须及时告诉给全国人民,新闻必须具有时效性的特点。

)

(3)新闻的“六要素”

“五个W加一个H”

现场练兵:

布置朗读文本,学生自由竟读课文,扫除阅读障碍,然后再指名学生感情朗读,学生点评后,教师加以指导,教给阅读的方法。

方法指导:

新闻朗读常识:

要语言标准(新闻内容的真实性,要求朗读语音必须准确、清晰。

)

要朴实大方(新闻内容真实性,还要求朗读的时候语言表达相对客观,不能有太多主观色彩和太过夸张的处理。

)

要舒展明快(新闻稿件的简洁明了,要求朗读时声音要松弛、自然;吐字要清楚、响亮;朗读时要多连而少停、重音少而精,要语势常扬、语尾不坠,不悠荡,不拖腔拉调。

再读课文,找出这则消息的“六要素”。

何时:

1949年4月20日午夜到21日

(找这一要素时,学生容易与电头的发电时间相混淆,老师要补充介绍电头的知识:

文中的“新华社长江前线二十二日二时电”是电头,内容是交代通讯社的名称、发电地点和发电时间。

作用是表明材料真实、报道及时。

)

著名的通讯社名称:

新华社(中国)、美联社(美国)、路透社(法国)、塔斯社(俄罗斯)、共同社(日本)

何地:

芜湖、安庆之间

何人:

三十万人民解放军

何事:

胜利南渡长江

何故:

突破敌阵,占领南岸广大地区

如何:

老师引导本文的重点在“如何”上,请同学们从文中找出人民解放军是如何取胜的。

教师补充讲解:

新闻如果缺少了这样的要素,哪怕是只缺少一两个要素,就不可避免地使所报道的事实残缺不全,说不清楚,不能给人以确切的概念,不能提供充分的事实根据,至少也会使所报道的事实大为逊色。

三、课堂小结

1、回顾新闻的文体知识

2、背诵毛泽东的七律诗

四、牛刀小试

利用多媒体课件,出示几则新闻,了解电头和分析包含的“六要素”。

第二课时

一、回顾上节课所学知识。

二、引导学生继续研读“表达·交流”综合实践相关内容,回答以下问题。

1、消息的结构

消息结构:

标题(主题、引题、副题)、导语、主体、背景、结语

教师补充讲解以下知识:

(1)标题:

高度概括已经发生的新闻事实,一般包括引标、主标、副标

消息的标题必须简明、准确地概括消息内容,帮助读者理解报道的事实。

主标:

概括与说明主要事实和思想内容。

引标:

提示消息的思想意义或交代背景,说明原因,烘托气氛。

副标:

提示报道的事实结果,或作内容提要。

导语:

是消息的第一段或者第一句话。

是消息中最主要的事实,是最重要、最有影响力的材料,是本则消息报道的价值所在。

导语的要求:

一是要抓住事情的核心,二是要能吸引读者看下去。

主体:

是消息的主干部分。

承接导语之后,对导语作具体全面的阐述,具体展开事实或进一步突出中心,从而写出导语的所概括的内容,表现全篇消息的主题思想。

应按“时间顺序”或“逻辑顺序”写作,但仍然要先主要的、再写次要的。

背景:

是新闻事实发生的历史条件或现实环境。

结语:

是消息的最后一段落或最后一句话。

(2)在消息结构的五部分中,标题、导语、主体是必不可少的,背景和结语是可有可无的。

现场练兵:

布置学生再读课文,同时对内容圈点勾画,交流疏通,区分消息的导语、主体和结语,学习消息的结构方式。

导语:

消息的第一句话

主体:

渡江战斗于二十日午夜开始,至现向繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港诸城进击中。

结语:

消息的最后一句话。

教师强调:

消息按照这种结构,可以把报道的内容按照由主到次的顺序排列,这种结构方式即为“倒金字塔式”结构,它的特点是便于读者选择性阅读。

总结:

全文虽然不到200字,但是具备了“六要素”和消息结构的标题、导语、主体、结语四个部分。

没有一个多余的字。

三、品析语言,领悟情感。

自由朗读课文,找出自己喜欢的句子大声朗读,说说喜欢的理由,自由发表见解。

1、明确:

我喜欢当导语的那句话“英勇的人民解放军二十一日已有大约三十万人度过长江”,这句话中有一个“大约”,表猜测,体现了新闻的准确的特点。

2、明确:

我喜欢“国民党反动派经营了三个半月的长江防线,遇着人民解放军好似摧枯拉朽,军无斗志,纷纷溃退。

”这句话,特别是其中的四字句的使用,胜利者的自豪感从“摧枯拉朽,军无斗志,纷纷溃退”中毫不隐讳地流露出来。

“经营了三个半月”极言准备的充分,按理长江防线应当是牢不可破的,但是后面紧接着说国民党军溃退之快,二者形成了极大的反差,在对比中愈显出我军势不可挡,敌军不堪一击。

3、明确:

我喜欢“长江风平浪静,我军万船齐放,直取对岸。

”这里的“风平浪静”,明显不完全是自然景观的描述,而“万船齐放,直取对岸”,很有气势,言简意赅,给人一气呵成之感,更是表现了胜利者稳操胜券的心态。

教师适时总结:

刚才同学们找到了很多四字句,他们有一个共同的特点:

节奏明快、朗朗上口,易于记诵,同时又不失生动和气势。

师生共同回顾学过的课文:

《与朱元思书》、《岳阳楼记》重新感受四字句的魅力。

⑶明确:

我喜欢“不到二十四小时,三十万人民解放军即已突破敌阵,占领南岸广大地区,现正向繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港诸城进击中。

”“不到、即已、正向”,这些表示时间的词语和“突破、占领、进击”这些表示行为的词语的恰当地配合,把我军攻势迅猛、锐不可挡的态势,表现得淋漓尽致。

学生讨论总结本则消息的语言特点:

(1)准确

(2)简洁而有气势(3)字里行间洋溢着胜利的豪情。

结合参考资料,了解写作背景,

根据老师指导,认真诵读,突破教学重点。

结合注释,掌握重点字词,在此基础上理解消息的结构

理解消息的结构特点

仔细体会用词的妙处,学会在写作过程中运用。

作业

板书设计

标题:

导语:

:

主体

结语:

课后反思

杜寨中学高效课堂——参与式课堂集体备课

第五单元时政聚焦

课题

漫谈斯大林格勒之战

设计者

杨召元王兴袖杨晶晶

冯赟一马元

讲授者

授课班级

授课时数

一课时

课型

新授课

教学目标

1.了解作者及相关作品。

2.领会报告文学的一般写法。

3.体会战争给士兵及家庭带来的苦难。

教学重点

体会战争给士兵及家庭带来的苦难

教学难点

体会战争给士兵及家庭带来的苦难

教学方法

诵读、讲授

教学资源

教学过程

教师活动

学生活动

备注

一、导入新课

保尔·柯察金,这个人物我想大家都很熟悉,谁能说说他生活在什么样的一个时期?

(苏联卫国战争时期),他生活在苏联卫国战争时期,是好多人心目中的英雄。

大家想不想知道这场战争的有关情况呢?

今天我们就来学习一篇关于它的文章。

(板书课题)

二、作者及背景简介

伊利亚·爱伦堡(1891---1967),苏联记者、作家、社会活动家。

著有长篇小说《巴黎的陷落》(获1942年度斯大林奖金)、《暴风雨》和《九级浪》等。

用五年时间写成的《人·岁月·生活》被誉为苏联“解冻文学”的开山巨作和“欧洲的文艺史诗”。

1942年8月,德军主力对斯大林格勒全面进攻,艰苦的拉锯战就此展开。

三、题解

漫谈,即随便的谈,本文即是一篇漫谈性质的文章。

四、研读课文

1.齐读课文。

2.通过和前两篇比较,领会报告文学的特点。

讨论后明确:

报告文学,即报告加文学。

既讲述事实,又运用文学的表现手法,但是它绝不允许艺术上的虚构。

报告文学是一种在真人真事基础上塑造艺术形象,及时反映现实生活的文学体裁。

它的基本特征:

①时效性;②真实性;③文学性。

报告文学的“新”:

①新在事实;②新在时效;③新在语言表达;④新在篇章结构;⑤新在推出结论的过程。

3.思考:

⑴本文的焦点是什么?

讨论后明确:

希特勒的溃败。

⑵文章的主要表达方式是什么?

讨论后明确:

本文的主要表达方式是议论,以议论为纲来组织调遣事实,议论的结构是完整的,而事实是不完整的,是按照议论的要求加以取舍剪裁的。

⑶本文的目的是讲述事实,还是阐明对事实所持的观点?

明确:

是阐明对事实所持的观点。

五、探究

1.同样写战争,《漫谈斯大林格勒之战》与《我三十万大军胜利南渡长江》在写法上有什么不同?

讨论后明确:

《我三十万大军胜利南渡长江》是正面写战斗的,直接告诉读者战斗进展态势;而《漫谈斯大林格勒之战》只是写战斗外的情况,侧面描写被围德军军心的散涣和生活的窘困,预示了希特勒的溃败。

《漫谈斯大林格勒之战》语言生动形象,幽默风趣,富有感染力,内容具体。

《我三十大军胜利南渡长江》语言准确、平实、严谨,内容概括。

2.既是写战争,作者为什么没有描写战争的大场面,而写被围困的德军缺乏食物,饿的消瘦?

讨论后明确:

本文采用了小中见大的手法,从侧面描述德军的窘况(德军被苏军包围后陷入困境,连食物都无法保证,更谈不上战斗力。

)从中可看出德军必败、苏军必胜的趋势。

同时告诉我们侵略者发动不义战争的悲惨下场。

3.在《漫谈斯大林格勒之战》叙述中,你觉得作者的表达有什么独特之处,他如何使叙述变得生动起来?

----用了多种修辞手法

----加入了作者的情感

----引用了很多人的话,使读者有身临其境的感觉

----从多角度叙述

----幽默风趣、富有调侃的语言

六、颖悟

本文的写作特色。

明确:

⑴见解独到、视角新颖,线索清晰、细节突出;

⑵语言含蓄、幽默风趣,通俗易懂、面向大众。

七、小结

本文讲述了斯大林格勒战役中,苏德双方态势发生的变化,揭示了纳粹主义必将灭亡的道理。

但同时我们也看到了战争给德军士兵及德国万千家庭带来的苦难。

学生简述小说的内容

教师简介作者

学生读课文解决生字

学生独立思考

合作探究

深刻感悟。

抓住关键字词,体会作者的情感。

作业

板书设计

本文的写作特色。

⑴见解独到、视角新颖,线索清晰、细节突出;

⑵语言含蓄、幽默风趣,通俗易懂、面向大众。

课后反思

杜寨中学高效课堂——参与式课堂集体备课

第五单元时政聚焦

课题

再苦也没有苦孩子

设计者

杨召元王兴袖杨晶晶

冯赟一马元

讲授者

授课班级

授课时数

1课时

课型

新授课

教学目标

1、学会分析数据得出正确的结论。

2、了解这则新闻评论的主要内容,理解作者所表现出来的思想感情,培养我们在快速浏览中抓住主要信息的能力。

教学重点

学习从数据中提取出有用的信息并学会分析数据得出正确的结论。

教学难点

学习从数据中提取出有用的信息并学会分析数据得出正确的结论。

教学方法

合作探究

教学资源

教学过程

教师活动

学生活动

备注

一、教学导入:

由提问有关新闻文体的知识引入。

1、新闻的六要素是哪些?

2、新闻结构的五部分分别是什么?

3、新闻文体的三大特点是什么?

4、电头一般包括哪些因素?

二、解题:

1、简介新闻评论。

新闻评论也是报刊中常见的一种文体,就是对新闻进行评论,表明作者的看法或态度。

它的材料是新闻所提供的,也可以是自己调查来的。

但是,材料的运用往往是选择性的,它的目的不是讲述事实,而是阐明对事实所持的观点。

2、本文的主副标题分别给我们告诉了怎样的信息?

二、自读文本:

1、自学字词。

2、初读课文,感知大意。

三、课文内容学习。

1、分别指名多位学生高声朗读全文。

注意不要错读和漏读。

2、引导学生谈谈读了文章的感受,

在学生思考、讨论、交流的基础上,叫3—5名学生进行全班交流。

3、教师评点并明确:

《再苦也不能苦孩子》是一则新闻评论。

记者以调查的统计数字为依据,得出了农民工尽管收入低,但非常重视子女的上学问题的结论。

“再苦不能苦孩子,再穷不能穷教育”是记者给那些贫穷的但重视教育的农民工的评语,道出了人民大众的心声。

4、再读全文,理清文章的行文思路:

教师在听取分析后引导统一认识,明确行文思路。

公布结果----调查过程-----展开评论

5、文章主旨:

本文是新华社记者在对农民工家庭调查后得出的数据进行分析而得出的震撼人心的结论:

再苦也没有苦孩子。

让我们在感到一丝宽慰的同时,更为他们担忧,如何让他们接受和城里孩子一样的教育。

6、探究思考:

在对调查数据进行分析时,作者为什么要强调农民工收入低和农民工是家庭经济收入的主要支柱这两个事实?

明确:

作者强调这两件事实是为了说明供子女上学对农民工来说是极其艰难的事,尽管他们的子女就读于民办民工学校,但是教育费用占据着他们收入的很大的比重,在这种情况下仍能想尽办法送子女上学,更可见他们对教育的重视。

学生回忆交流

学生主动听,批注相关知识

学生自读

学生朗读

学生讨论

学生浏览全文后,先思考,后讨论,以小组为单位组织分析和展示。

学生归纳

学生讨论回答

学生批注

作业

完成练习册相关题目

板书设计

猜想失学率高

公布结果实际无一人辍学再苦也不能苦孩子

收入低,负担重

再苦也没调查过程受教育范围广再穷也不能穷教育

有苦孩子城里人同样重

展开评论农民工视教育

课后反思

杜寨中学高效课堂——参与式课堂集体备课

第五单元时政聚焦

课题

《报人邵飘萍》

《我们是怎样开始读报的》

设计者

杨召元王兴袖杨晶晶

冯赟一马元

讲授者

授课班级

授课时数

2课时

课型

新授课

教学目标

1.了解《报人邵飘萍》《我们是怎样开始读报的》编辑意图。

2.了解新闻工作者的人格操守和业务素养。

3.理解读报给予我们的人生启示

教学重点

了解《报人邵飘萍》《我们是怎样开始读报的》编辑意图。

教学难点

了解新闻工作者的人格操守和业务素养。

理解读报给予我们的人生启示

教学方法

自主合作探究,分析讲解

教学资源

教学过程

教师活动

学生活动

备注

第一课时

学习《报人邵飘萍》

一、导入课文

1.“挥毫似剑伐魑魅,开一代报业新风;喋血如丹荐轩辕,树千秋志士典范。

”根据你对课文的预习,你能说出这幅对联说的是准吗?

(生答:

邵飘萍)

2.对,这就是人大常委严济慈先生1984年为邵飘萍写的题词,今天让我们⋯同走近新闻前辈邵飘萍。

(多媒体展示邵飘萍图片)

二、简介邵飘萍

1.学生根据自己收集的材料简介邵飘萍

2.教师利用多媒体展示有关邵飘萍的资料

邵飘萍(1886一1926),浙江东阳人,名振青,字飘萍,著名记者,《京报》创始人。

他是近代以来被公认的“新闻全才”的报人之一,在新闻采访、写作、编辑和报纸管理等方面多有建树。

时人评价他“每遇内政外交之大事,感觉最早而采访必工”,“旁敲侧击,数语已得要领”。

冯玉祥则盛赞“飘萍一支笔,能抵十万军”。

1926年4月,因言论触怒奉系军阀两遭到逮捕,26日被杀害于北京天桥。

1949年4月,毛泽东亲自批文追认其为革命烈士。

二、展示目标:

1、识记文中的规规矩矩、震撼、宽裕、简陋等字词和趋之若鹜等词义

2、了解人物评论(随笔)的文体特点。

随笔这类文章,或讲述文化知识,或发表学术观点,或评析世态人情,启人心智,引人深思。

在写法上,它们往往旁征博引,而不作理论性太强的阐释,行文缜密而不失活泼,结构自由而不失谨严,因此,富有“理趣”是它们的突出特色。

阅读这类文章,要整体把握文章的内容和风格,提炼作者的主要观点品位妙语佳句,还要敢于发表自己的见解。

随笔是散文的一种,写随笔就像与邻家谈心般轻松,没有任何的负担,没有华丽的辞藻,严密的结构。

随笔的形式可以不受体裁的限制,灵活多样,不拘一格,可以观景抒情;可以睹物谈看法;可以读书谈感想;可以一事一议,也可以对同类事进行综合议论。

随笔也不受字数的限制,短的几十字,长的几百字,篇幅长短皆由内容而定。

写随笔最重要的是要表达出写作的意图:

或者是一种快乐的心情,或者是一点小感悟,或者是一个新观点……总之,如同邻家大婶般亲切与平易近人。

生活随笔就是日常生活中心情、感悟、新观点、新发现……生活如浩瀚的大海,博大宽广,时时处处事事都可以写成文章。

3、朗读全文,整体感知文章主要内容,分析把握文章结构。

三、初读课文

1.指名朗读课文,每人一段,其他同学思考:

(1)把生字词勾画出来。

(2)谈谈读了文章的感受

2.明确:

(1)请学生展示字词预习情况,并解释词语。

(实物投影预习作业)

晨曦xī豪气干gān云一世之枭xiāo访晤wù

拉拢lǒng觥gōng筹交错酒意正酣hān攻讦jié

聘pìn请心急如焚fén寻觅mì

(2)在学生思考、讨论、交流的基础上,叫2—3名学生进行全班交流,并予以明确:

《报人邵飘萍》是一篇人物评论或称人物随笔。

作者记叙了现代著名记者邵飘萍作为报人的那种勇敢、机智以及面临死亡时的铮铮铁骨。

目的是让读者对新闻从业人员的人格操守和业务素质有所了解。

四、再读课文,思考研读课文(多媒体依次展示思考题)

1.研读表现邵飘薄视死如归英雄气概的段落。

(1)大声品读课文,把最能表现邵飘萍英雄气概的语句划下来,并圈点批注

(2)文章从哪些方面表现邵飘萍的?

从中可以看出邵飘萍先生是怎样一个人?

(3)思考:

本文把文章的高潮部分放在开头,这样写有什么好处?

2.小组内交流;教师巡视;学生讨论、交流,教师点拨。

(2)(文章从精神品质、职业水准和处世原则三个方面来表现,从中可以看出邵飘萍是⋯位视死如归、坚贞不屈、具有敏锐洞察力的优秀记者。

尤其是他有敢于触犯当时禁忌的胆量和勇气。

用“铁肩辣手”来评价他代表着记者最高的职业水准非常准确。

)(多媒体展示板书)

(3)文章的这种写法有点特别,其实作者借用了消息的“高潮在前”的写法,这样可以突显出所要表现的人物形象,让读者一下子就感受到邵飘萍先生宁死不屈、视死如归的精神,奠定全文抒情的基调。

3.学生发言后,教师引导,研读课文表现邵飘萍严谨的工作态度的段落

教师引导:

“一支笔,胜抵十万军。

”被称为“民国第一报人”的邵飘萍,是中国现代新闻史上身份特殊的泰山北斗。

他是声名显赫的记者、报刊活动家、新闻教育家、新闻学者,堪称继梁启超之后又一个新闻界全才。

(1)提问:

为什么说邵飘萍“即使以今天的新闻从业标准来看,他也代表着记者最高的职业水准”?

‘

(2)学生回答后明确:

比如,邵飘萍了解中德断交的确切日期及在酒席问采集消息等事例,举例略。

因为他的敏锐的捕捉信息的能力,从容和各界人士进行对话的能力,视死如归的精神,都是今天很多记者难以做到的。

五、.主题探究

1.在学生思考、讨论、交流的基础上,叫3—5名学生进行全班交流。

2.教师引导明确:

本文通过对邵飘萍笑对死亡和他如何获取新闻的典型事件的描述,表现了作为报人的邵飘萍是勇敢、机敏、正直以及对工作认真负责的性格和品格。

六、写作特点:

在学生思考、讨论、交流的基础上,教师予以引导归纳:

1)、运用正面描写和侧面烘托来塑造人物,表现人物的精神品格。

2)、语言凝练典雅,多用文言词语。

七、思考小结:

我们从文章中了解了新闻从业人员的哪些人格操守和业务素质?

这对于我们今天的学习有怎样的启示?

第二课时

学习《我是怎样开始读报的》

一、导入

1、了解人物回忆录的文体特点。

回忆录,顾名思义,就是回忆过去的事情,并且用文字记录下来;准确地说,回忆录是追记本人或他人过去生活经历和社会活动的一种文体,它具有文献的价值。

2、检查学生预习情况:

(1). 读准下列字词的拼音。

恣zì肆 謇jiǎn 署shǔ名 更逊xùn一筹

粗糙cāo 笨拙zhuō 憎zēng恨

(2)、解释下列词语的含义。

兴高采烈:

兴致高。

精神足。

神机妙算:

惊人的机智,巧妙的谋划。

形容有预见性,善于估计形式。

理直气壮:

理由充分,说话就有气势。

恣肆:

言谈、写作等豪放不拘。

勾心斗角:

原指宫室结构精巧工致,后比喻各用心机,互相排挤。

亦步亦趋:

比喻自己没有主张,或为了讨好,每件事都效仿或依从别人,跟着人家行事。

二、理清课文结构,感知课文内容。

第一部分:

(1--2)写“我”最初千方百计地寻觅报纸看的原因。

第二部分:

(3--7)重点写“我”怎样寻报纸阅读并进一步了解报纸和报人。

A(3--5)写“我”在师范学院怎样想方设法地寻求报纸读的事情。

B(6)写“我”所读的内容及对一些报人文风的评价,分析了最令“我”佩服的几位报人的文章特色。

C(7)写“我”与自己曾经崇拜的报人之间的关系。

第三部分:

(8--10)写“我”对某些副刊的部分内容的印象和评价。

第四部分: