细胞组织的适应损伤与修复.docx

《细胞组织的适应损伤与修复.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《细胞组织的适应损伤与修复.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

细胞组织的适应损伤与修复

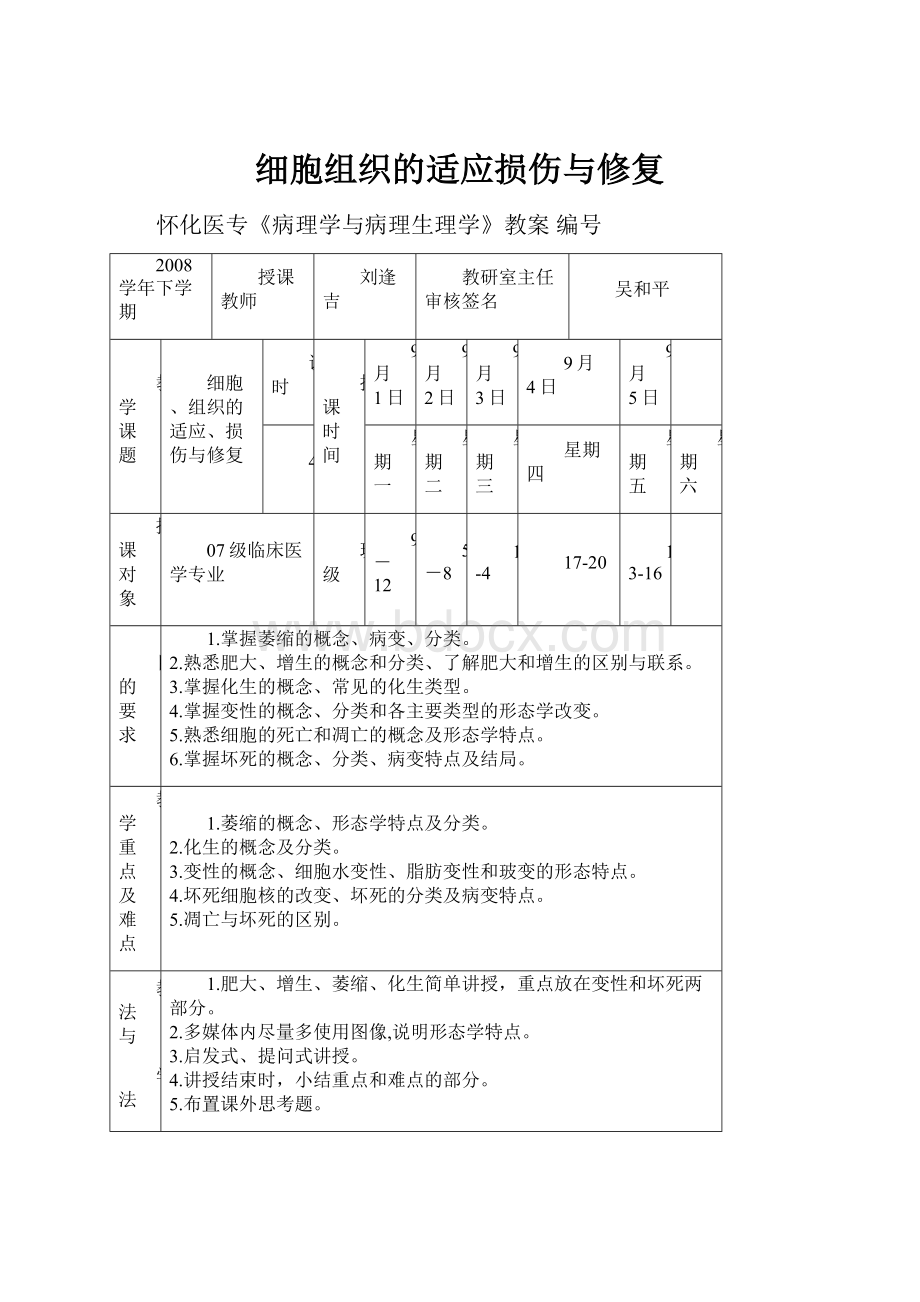

怀化医专《病理学与病理生理学》教案编号

2008学年下学期

授课教师

刘逢吉

教研室主任审核签名

吴和平

教学课题

细胞、组织的适应、损伤与修复

课时

授课时间

9月1日

9月2日

9月3日

9月4日

9月5日

4

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期六

授课对象

07级临床医学专业

班级

9-12

5-8

1-4

17-20

13-16

目的要求

1.掌握萎缩的概念、病变、分类。

2.熟悉肥大、增生的概念和分类、了解肥大和增生的区别与联系。

3.掌握化生的概念、常见的化生类型。

4.掌握变性的概念、分类和各主要类型的形态学改变。

5.熟悉细胞的死亡和凋亡的概念及形态学特点。

6.掌握坏死的概念、分类、病变特点及结局。

教学重点及难点

1.萎缩的概念、形态学特点及分类。

2.化生的概念及分类。

3.变性的概念、细胞水变性、脂肪变性和玻变的形态特点。

4.坏死细胞核的改变、坏死的分类及病变特点。

5.凋亡与坏死的区别。

教法与

学法

1.肥大、增生、萎缩、化生简单讲授,重点放在变性和坏死两部分。

2.多媒体内尽量多使用图像,说明形态学特点。

3.启发式、提问式讲授。

4.讲授结束时,小结重点和难点的部分。

5.布置课外思考题。

课型

理论课

教学手段

多媒体课件教学

教学

内容

与

时间

分配

1.细胞、组织的适应、损伤150min

2.损伤的修复45min

3.小节5min

复习

思考题

1.熟悉细胞和组织的适应的表现形式。

2.掌握变性的概念、细胞水变性、脂肪变性和玻变的形态特点。

3.掌握坏死细胞核的改变、坏死的分类及病变特点。

参考资料

1.吴和平主编.《病理学》第一版.北京.北京大学医学出版社.2007

2.陈莉主编.《病理学》双语版.北京.科学出版社.2005

3.Kumar,V.等主编.《BASICPATHOLOGY》北京北京大学医学出版社.2003

4.李玉林主编.病理学.第六版.北京.人民卫生出版社.2004

5.叶任高、陆再英主编.内科学.第六版.北京.人民卫生出版社.2004

6.高英茂主编.七年制组织学与胚胎学.北京.人民卫生出版社.2001

自评

本次课利用“病例导入式”教学法进行教学,从解剖病例着手提出问题,运用启发式教学法,由浅入深分析问题,在解决问题的同时提高学生的学习兴趣。

第一章细胞、组织的适应、损伤与修复

概念:

适应(adaptation):

指细胞或由其构成地组织、器官能够耐受内、外环境中各种有害因子的刺激作用而得以存活的过程。

形态上表现为萎缩、肥大、增生、化生。

损伤(injury):

指细胞和组织遭受内、外环境不能耐受的有害因子的作用时即可发生损伤。

分为可复性损伤和不可复性损伤。

引起变性或死亡与有害因子的强度和性质及受累组织和细胞的种类有关。

常温下大脑缺氧后能复苏的时间为5~10分钟,肝:

30~35分钟,肺:

60分钟,肾:

60~180分钟。

第一节细胞和组织的适应与损伤

一、细胞和组织的适应。

(一)肥大(hypertrophy)

细胞、组织和器官的增大。

可分为生理性肥大和病理性肥大。

1.代偿性肥大细胞肥大及其组成的组织和器官体积增大,重量增加,功能增强。

2.内分泌性肥大由激素引发的肥大称内分泌性肥大。

如:

妊娠期子宫和哺乳期乳腺的肥大。

代偿而肥大的器官超过其代偿限度时便会失代偿。

如:

肥大心肌的失代偿→心衰。

假性肥大:

组织、器官的细胞(实质)萎缩时,常继发其间质(主

要是脂肪组织)增生,有时使组织、器官的体积比正常还大,称假性肥大。

发育不全(hypoplasia):

器官先天的部分性和完全未发育所致的体积小分别称为发育不全和不发育(agenesis)。

(二)增生(hyperplasia)

指实质细胞数目增多。

分为代偿性增生(如:

低钙血症引发的甲

状旁腺增生);内分泌性增生(如:

妊娠期的子宫,哺乳期的乳腺);再生性增生。

受机体调控的细胞增生在引发因素去处后便可停止,而肿瘤细

胞属于失控性增生,但是过渡增生的细胞有可能演变为肿瘤性增生。

(如:

宫颈上皮非典型增生)。

(三)萎缩(atrophy)

指发育正常的器官、组织的实质细胞体积缩小。

可以伴发细胞数

量的减少。

1.生理性萎缩青春期胸腺萎缩;停经后卵巢、子宫、乳腺萎缩。

2.病理性萎缩

(1)营养不良性萎缩:

如:

脑动脉硬化时,因慢性缺血所致的脑萎缩;饥饿、慢性消耗性疾病由于蛋白质等营养物质摄入不足引起的全身性萎缩。

(2)压迫性萎缩:

如尿路梗阻时因肾盂积水引起的肾萎缩。

(3)废用性萎缩:

久病卧床时的肌肉萎缩,骨质疏松。

(4)神经性萎缩:

脊髓灰质炎所致的肌肉萎缩。

(5)内分泌性萎缩:

如:

因腺垂体肿瘤或缺血坏死等引发的肾上

腺萎缩,严重时还可致甲状腺、性腺和全身性萎缩(simmonds综合

征)。

肉眼观:

体积缩小,质量减轻,颜色变深。

镜下观:

实质细胞体积变小,数目减少,胞质与胞核均较深染,

间质结缔组织可增生。

对机体影响:

适应低代谢水平;脑萎缩可致智力下降,肌肉萎缩

可致收缩力下降。

(四)化生(metaplasia)

一种已分化成熟的组织因受刺激因子的作用转化成另一种性质

相似的成熟组织的过程。

1.常见的类型

(1)柱状上皮(如子宫颈管和支气管黏膜的腺上皮)、移行上皮等化生为鳞状上皮,称为鳞状上皮化生(鳞化)。

(2)萎缩性胃炎时胃黏膜腺上皮的肠上皮化生(肠化)

(3)纤维组织化生为软骨组织或骨组织。

2.生物学意义如:

呼吸道纤毛柱状上皮的鳞化一定程度上强化了局部抗御环境因子刺激的能力,另一方面减弱了黏膜的自净机制。

另外,化生的上皮可发生恶变,如:

支气管黏膜发生鳞癌,胃黏膜发生肠型腺癌。

二、组织和细胞的损伤(可表现为变性和细胞死亡)

(一)变性(degeneration)

实质细胞或组织受损伤而发生代谢障碍所致细胞或细胞间质出

现一些异常物质或正常物质数量显著增多,常伴有功能下降。

引起细胞、组织损伤的原因常见的有:

缺氧、化学物质和药物、

物理因素(机械性、高低温、高低气压、电流、射线等)、生物因素(细菌、病毒、真菌、支原体、衣原体、寄生虫等)、内分泌因素、免疫反应、遗传因素、心理社会因素等。

常见的变性:

1.细胞水肿(cellularswelling):

即细胞内水分的增多。

(1)常见原因:

感染、中毒、缺氧、高热等。

好发于肝、心、肾等实质细胞的胞浆。

(2)机制:

病因使细胞线粒体受损伤→钠泵障碍→细胞内水、钠增多→水肿。

(3)病理变化:

肉眼:

组织器官体积增大,色泽混浊,似开水烫过。

切面隆起,边缘外翻。

镜下:

细胞肿胀,胞质疏松淡染,重度水肿的细胞称气球样变。

(4)临床意义:

原因消除→恢复正常;较严重时→功能下降;

进一步发展细胞脂肪变性或坏死。

2.脂肪变性(fattydegeneration)指脂肪细胞外的细胞中出现脂滴或脂滴明显增多。

主要是甘油三脂的蓄积。

多发生于肝细胞、心肌纤维和肾小管上皮。

(1)原因:

感染、中毒、缺氧、营养不良等有害因素引起细胞内脂肪代谢障碍。

(2)病理变化:

肉眼观:

组织器官体积增大,胞质内出现大小不同的空泡(脂肪滴被有机溶剂溶解),细胞核被脂滴挤压而偏位。

若用苏丹Ⅲ染色则显示脂滴为橘红色。

脂肪肝:

显著弥漫性肝脂变称为脂肪肝。

(3)临床意义:

轻度脂变,原因消除后恢复正常。

严重脂变→功能降低,甚至坏死。

3.玻璃样变性(hyalinechange)指细胞内,纤维结缔组织间质

或细动脉管壁等在HE染色中呈现均质、红染,毛玻璃样半透明的蛋白质蓄积,似玻璃样物质。

(1)细胞内玻璃样变

(2)结缔组织玻璃样变

肉眼观:

灰白色,均质半透明、较硬韧。

镜下观:

胶原纤维增粗、融合、纤维细胞明显减少,血管很少。

(3)血管壁玻璃样变性:

常见于缓进性高血压病患者,弥漫的累及肾、脑、脾和视网膜等处的细动脉。

玻变的细小动脉壁因有蛋白质蓄积而增厚、均质性红染、管腔狭窄,可致血管变硬,血液循环外周阻力增加,局部缺血。

管壁弹性减弱,脆性增加,可继发扩张和破裂出血。

4.黏液样变性(mucoiddegeneration)指间质内有粘多糖(透

明质酸等)和蛋白质的蓄积。

常见于间叶组织肿瘤、风湿病、动脉粥样硬化及甲状腺功能低下。

镜下:

间质疏松,有多凸起的星芒状纤维细胞散在于灰蓝色黏液基质中。

甲低→甲状腺激素减少→透明质酸酶活性减弱→黏液样物。

(二)细胞死亡(组织、细胞遭受严重损伤)

1.坏死(necrosis)是活体内范围不等的局部细胞死亡。

死亡细胞的质膜(细胞膜、细胞器膜等)崩解,结构自溶(坏死细胞被自身的溶酶体酶消化)并引发急性炎症反应。

此炎症反应细胞(中性粒等)释放溶酶体酶,促进坏死的发生和溶解。

(1)基本病理变化:

细胞死亡几小时后光镜下才可见死亡细胞呈现自溶性变化,表现为:

①核固缩(pyknosis):

核缩小、凝集、呈深蓝色,提示DNA停止转录;②核碎裂(karyorrhexis):

表现为染色质崩解成致密篮染的碎屑,散在于胞浆中,核膜溶解;③核溶解(karyolysis):

染色质中的DNA和核蛋白被DNA酶和蛋白酶分解,核淡染,甚至不见核的轮廓。

胞质红染,胞膜破裂,坏死细胞进而解体,消失。

最后坏死细胞和崩解的间质融合成一片模糊无结构的颗粒状红染物质。

(2)坏死的类型:

1)凝固性坏死(coagulationnecrosis):

坏死细胞的蛋白质凝固,还常保持其轮廓残影,灰白或灰黄色,干燥,质脆。

好发于心、肝、脾、肾等。

干酪样坏死(caseousnecrosis)是彻底的凝固性坏死,是结核病的特征性病变。

坏死很彻底。

镜下:

不见坏死部位原有结构的残影,甚至不见核碎裂。

肉眼观:

坏死呈白色或略黄,细腻,形似奶酪。

2)坏疽(gangrene):

多继发于动脉阻塞引起缺血性坏死,并因有

腐败菌生长而继发腐败。

分为干性、湿性和气性坏疽三种。

干性坏疽:

常继发于肢体,水分容易蒸发的体表组织坏死,由于坏死组织干燥,腐败菌感染一般较轻,边界清楚。

湿性坏疽:

常继发于肠管、胆囊、子宫、肺等与外界沟通,但水分不易蒸发的脏器坏死,也可继发于动脉受阻同时有静脉淤血的体表组织坏死,由于坏死组织含水份较多,腐败菌感染严重,边界欠清。

干、湿性坏疽肉眼观呈黑色,与坏死局部来自红细胞血红蛋白Fe2+和腐败组织分解出的H2S形成硫化铁有关。

气性坏疽:

常继发于深在的开放性创伤,特别是战伤,合并厌氧的产气夹膜杆菌感染时,细菌分解坏死组织产生大量气体而呈蜂窝状,可伴发全身严重中毒症状。

3)液化性坏死(liquefactivenecrosis):

坏死组织因酶性分解而变为液态,常发生于含可凝固的蛋白少而脂质多的脑和脊髓,或含蛋白酶多的组织(如:

胰腺)。

化脓性炎症所形成的脓液,脂肪坏死和由细胞水肿发展而来的溶解性坏死都属于液化性坏死。

4)纤维素样坏死(fibrinoidnecrosis):

发生于结缔组织和血管壁,是变态反应性结缔组织病(风湿病、类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮等)和急进性高血压的特征性病变。

镜下:

坏死组织呈细丝、颗粒状的红染的纤维素样(纤维蛋白),

聚集成块状无结构物质。

呈强嗜酸性,状如纤维蛋白。

坏死物可能是

肿胀、崩解的胶原纤维或是沉积于结缔组织中的免疫球蛋白,也可能

是由于血液中渗出的纤维蛋白原转变成纤维素。

(3)坏死的结局

1)溶解吸收:

在局部引发急性炎症反应。

坏死范围较少,被溶

蛋白酶溶解液化,经淋巴管或血管吸收,碎片由巨噬细胞吞噬消化、

溶解吸收。

2)分离排除:

坏死灶较大难以吸收时,可通过多种途径排除。

3)机化(organization):

指坏死物不能完全溶解吸收或分离排出,

由新生的肉芽组织吸收、取代坏死物的过程。

最终形成瘢痕组织。

4)包裹、钙化:

坏死灶较大,不能完全机化,周围纤维组织包绕。

若有钙盐沉积,则发生钙化。

(4)后果:

与以下因素有关:

①部位,如:

心、脑则较严重;②坏死细胞的数量,如:

肝细胞广泛坏死则严重;③器官的再生能力,如:

肝细胞再生能力强,则易恢复;④发生坏死脏器的储备代偿能力,如:

肾代偿力强,即使较大的坏死影响也小。

2.凋亡(apoptosis)由基因控制的主动而有序的细胞死亡,

是活体内单个细胞或小团细胞的死亡。

第二节损伤的修复

修复(repair):

指机体的细胞核组织受到损伤,有周围同种细胞的再生或纤维组织修补的过程。

(1)由损伤周围的同种细胞来修复,称再生(regeneration)。

若完全恢复了原组织的结构和功能,称完全再生。

(2)由纤维结缔组织来修复,称为纤维性修复,以后形成瘢痕,

故也称瘢痕性修复。

一、再生

(一)生理性再生

生理过程中老化、消耗的细胞由同种细胞分裂增生补充。

如:

表皮角化层经常脱落,基底细胞不断增生,分化予以补充;消化道黏膜上皮约1~2天更新一次;子宫内膜周期性脱落,由基底部细胞增生补充;红细胞寿命120天,由造血器官不断补充等。

(二)病理性再生

指在病理状态下,组织、细胞损伤后发生的再生。

1.各种细胞的再生能力

(1)不稳定细胞(labilecells):

再生能力最强。

在生理状态下即不断分裂、增生,如全身的上皮组织、淋巴和造血细胞等。

(2)稳定细胞(stablecells):

生理状态下增生不明显,但有强大

的潜在再生能力,包括各种腺体或腺样器官的实质细胞,如:

肝、胰、涎腺、内分泌腺、汗腺、皮脂腺、肾小管上皮细胞等。

还包括原始间叶细胞及其他出来的各种细胞(如:

骨细胞、成纤维细胞等)。

其中原始间叶细胞还有很强的分化能力。

平滑肌细胞也属于稳定细胞,但一般情况下再生能力较弱。

(3)永久性细胞(permanentcells):

包括神经、骨骼肌细胞、心肌细胞,这些细胞破坏后,永久丧失,但神经纤维在神经细胞存活时有活跃再生能力。

(一)常见组织的再生过程

1.上皮组织的再生

1皮肤、黏膜的再生由创缘或基底部残存的基底细胞分裂增生——恢复结构

2腺上皮的再生:

若缺损而腺体基底膜未被破坏,可由残

存细胞分裂——可完全复原

若腺体构造被完全破坏(包括基底膜)——难再生

肝细胞再生:

a.肝部分切除,肝细胞分裂增生。

短期可恢复。

b.肝细胞坏死,只要肝小叶网状支架完整,肝小叶周边区再生的肝细胞可沿用原支架延伸,----恢复.c.肝细胞广泛坏死,网状支架塌陷,网状纤维转化为胶原纤维,且可由于炎症刺激引起纤维大量增生,形成小叶间隔,此时再生的肝细胞难以恢复原结构,成为结构紊乱的细胞团,如肝硬化时的再生结节。

2.纤维组织的再生:

由成纤维细胞分裂增生----演变为纤维细胞,分泌胶原纤维。

3.血管的再生

a.毛细血管的再生:

以出芽的方式完成再生的过程。

b.大血管的修复:

需手术吻合,吻合处两侧内皮细胞分裂增生,

互相吻合,恢复内膜结构,而肌层由瘢痕修复。

4.神经组织的再生神经细胞胞体死亡后不能再生,由神经胶质细胞修复,神经细胞体存活,神经纤维断裂,可完全再生。

创伤性神经瘤(traumatieneuroma)神经纤维断裂后,若两端相距过远(>2.5cm),或失去远端,则近端长出的轴突不能到达远端,与增生的结缔组织混杂,卷曲成团,称创伤性神经瘤,可引起顽固性疼痛。

故施行神经吻合术或截肢时应做适当处理。

(三)再生与分化的分子机制

1.生长因子:

表皮生长因子,血小板源性生长因子,或纤维细胞生长因子、血管内皮生长因子、转化生长因子等。

2.抑素与接触抑制:

防止细胞过度增生的内环境机制,如上皮细胞能分泌表皮抑素,抑制基底细胞增殖。

3.细胞外基质:

其主要作用为把细胞连在一起,借以支撑和维持组织的生理结构和功能。

二、纤维性修复

首先通过肉芽组织增生,溶解、吸收损伤局部的坏死组织及其他异物,并填补组织缺损,以后肉芽组织转化成以胶原纤维为主的瘢痕组织完成修复。

(一)肉芽组织(granulationtissue)

由大量新生的毛细血管及增生的成纤维细胞构成,常伴有大量炎症细胞浸润(N、L、巨噬细胞等)。

肉眼观:

鲜红色,颗粒状、柔软、湿润,似鲜嫩的肉芽。

肉芽组织的作用:

①抗感染,保护创面;②机化和包裹坏死组织、血凝块,血栓及其他异物;③填补创伤及其他组织缺损。

肉芽组织成熟主要标志:

①间质水分逐渐吸收减少;②炎性细胞减少并逐渐消失;③部分毛细血管管腔闭塞,数目减少,按需要改建为小动静脉;④成纤维细胞产生胶原纤维,并演变为纤维细胞。

纤维结缔组织→老化为瘢痕组织。

(二)瘢痕组织

瘢痕(scar)组织是指肉芽组织经改建成熟形成的纤维结蒂组织,常发生玻璃样变性。

1.有利:

①修复组织,使组织器官保持完整性;②使组织器官保持其坚固性。

2.不利:

①瘢痕收缩如:

关节附近的瘢痕常引起关节孪缩或活动受限;胃溃疡近幽门处的瘢痕收缩可引起幽门梗阻。

②瘢痕性粘连;③器官硬化;④瘢痕组织增生过度形成肥大性瘢痕,若肥大性瘢痕突出体表皮肤并向周围不规则扩延称瘢痕疙瘩,与体质有关。

瘢痕组织的胶原纤维在胶原酶的作用下,可以逐渐分解、吸收,从而使瘢痕缩小,软化。

三、创伤愈合(woundhealing)

是指机体遭受外力作用,皮肤等组织出现离断或缺损后的愈合过程,包括各种组织的再生、肉芽组织增生及瘢痕形成等。

(一)皮肤和软组织的愈合

1.创伤愈合的基本过程

1)伤口的早期变化:

局部有程度不等的组织坏死、血管断裂出

血及炎症反应。

2)伤口收缩(2~3日,14天左右停止)。

3)肉芽组织增生和瘢痕形成。

4)表皮及其他组织再生

2.创伤愈合的类型

1)一期愈合(healingbyfirstintention):

见于组织缺损少、创缘整齐、无感染,经粘合或缝合后对合严密的伤口。

表皮2h~48h内便可将伤口覆盖,肉芽组织于第3天就可从边缘长出,便很快将伤口填满。

第5~7天,伤口两侧出现胶原纤维连接,此时切口达临床愈合标准,可以拆线。

以后仍有肉芽组织产生,并逐渐改建为纤维瘢痕组织,切口到数月后形成一条白色线状瘢痕。

2)二期愈合(healingbysecondintention)见于缺损较大,

创缘不整、哆开,无法整齐对合或伴有感染的伤口。

这种伤口炎症反应明显,必须控制感染,清除坏死组织才能愈合。

伤口若过大则要植皮。

二期愈合时间较长,形成的瘢痕也较大。

3)痂下愈合:

见于较浅表的并有少量出血或血浆渗出的皮肤创伤,创口表面的血液、渗出物及坏死的物质干燥后形成黑褐色硬痂覆盖于创面上,创伤在痂下愈合,当表面再生完成后后,痂皮自行脱落,即痂下愈合。

4)影响创伤愈合的因素

1全身因素:

a、年龄:

青年人组织再生能力强,愈合快。

老年人相反,因常有动脉硬化,供血差。

b、营养:

蛋白质,尤其是含硫氨基酸缺乏,肉芽组织及胶原

形成不良,伤口愈合延缓。

维生素:

VitC可催化羟化酶——前胶原分子的氨基酸(脯氨酸、赖氨酸)羟化后才能形成。

微量元素:

手术后补锌可促进愈合。

2局部因素:

a、感染与异物:

感染引起组织坏死,延缓愈合,异物亦可引起感染。

故伤口若有感染或有异物,必然延缓愈合。

临床上对于创面较大,已被细菌污染但尚未发生明显感染的伤口,施以清创术以清除坏死组织、异物和细菌,并在确保无严重感染的情况下,缝合伤口,这样亦可使本为二期愈合的伤口达到一期愈合。

b、局部血液循环:

血液循环一方面为修复提供营养,另一方面对坏死物质的吸收及控制局部感染起重要作用。

故临床上采用热敷、理疗(如红外线照射)改善血循环,促进愈合。

C、神经支配:

正常的神经支配对组织再生有一定作用,如:

麻风引起的溃疡不易愈合,因神经受累致局部神经性营养不良所致。

d、电离辐射;可破坏组织、细胞,损坏小血管。

(二).骨折愈合(bonefracture)

骨折分为外伤性和病理性骨折。

分以下几个阶段:

1.血种形成骨折常伴出血,形成血肿,数小时后发生凝固,可暂时粘合骨折断端。

2.骨折后23天,血肿开始由肉芽组织取代而机化,继而发生纤维化形成纤维性骨痂。

3.纤维性骨痂逐渐分化出骨母细胞,并形成类骨组织,以后出现钙盐沉积,类骨组织变为编织骨,软骨组织也骨化成骨组织,骨性骨痂,约需4~8周。

4.骨痂改建或再塑:

编织骨结构不够致密,骨小梁排列紊乱,需在破骨细胞吸收骨质及成骨细胞的协调作用下,改建后才能恢复正常,需数月或更长时间。

影响骨折愈合因素:

除影响创伤愈合的全身及局部因素外,还需强调以下方面:

(1)骨折断端的及时、正确的复位;

(2)骨折断端牢靠的固定;

(3)早日进行全身和局部功能锻炼,保持局部良好血供。