高速铁路设计规范最新版可编辑修改word版.docx

《高速铁路设计规范最新版可编辑修改word版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高速铁路设计规范最新版可编辑修改word版.docx(117页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高速铁路设计规范最新版可编辑修改word版

1总则

1.1.1为统一高速铁路设计技术标准,使高速铁路设计符合安全适用、技术先进、经济合理的要求,制定本规范。

1.1.2本规范适用于旅客列车设计行车速度250~350km/h的高速铁路,近期兼顾货运的高速铁路还应执行相关规范。

1.1.3高速铁路设计应遵循以下原则:

(1)贯彻“以人为本、服务运输、强本简末、系统优化、着眼发展”的建设理念;

(2)采用先进、成熟、经济、实用、可靠的技术;

(3)体现高速度、高密度、高安全、高舒适的技术要求;

(4)符合数字化铁路的需求。

1.1.4高速铁路设计速度应按高速车、跨线车匹配原则进行选择,并应考虑不同速度共线运行的兼容性。

1.1.5高速铁路设计年度宜分近、远两期。

近期为交付运营后第十年;远期为交付运营后第二十年。

对铁路基础设施及不易改、扩建的建筑物和设备,应按远期运量和运输性质设计,并适应长远发展要求。

易改、扩建的建筑物和设备,可按近期运量和运输性质设计,并预留远期发展条件。

随运输需求变化而增减的运营设备,可按交付运营后第五年运量进行设计。

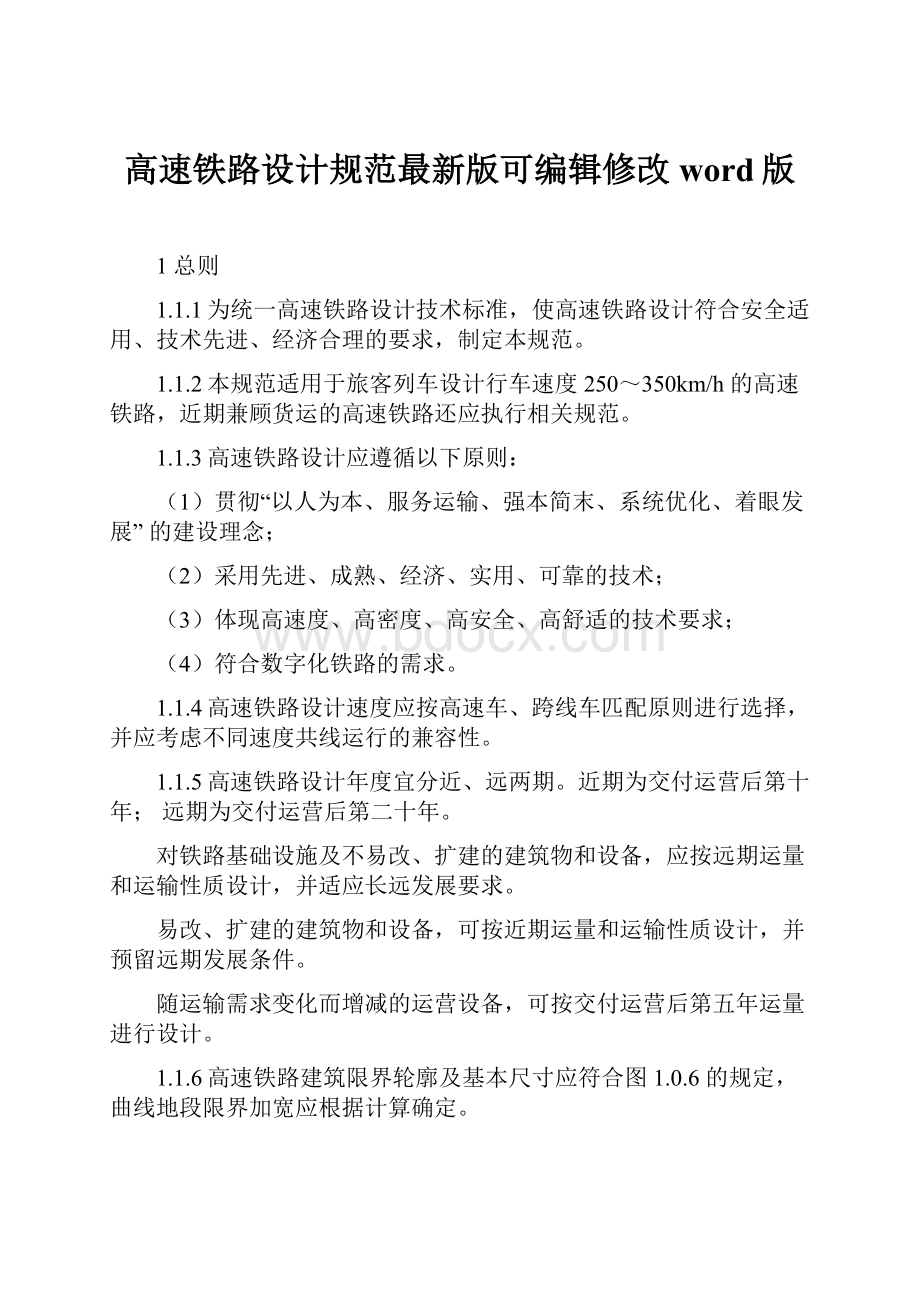

1.1.6高速铁路建筑限界轮廓及基本尺寸应符合图1.0.6的规定,曲线地段限界加宽应根据计算确定。

7250

5500

4000

2440

1700

1750

1250

650

③

①

②

④

⑤

1700

25

1250

①轨面

②区间及站内正线(无站台)建筑限界

③有站台时建筑限界

④轨面以上最大高度

⑤线路中心线至站台边缘的距离(正线不适用)

图1.0.6高速铁路建筑限界轮廓及基本尺寸(单位:

mm)

1.1.7高速铁路列车设计活载应采用ZK活载。

ZK活载为列车竖向静活载,ZK标准活载如图1.0.7-1所示,ZK特种

活载如图1.0.7-2所示。

图1.0.7-1ZK标准活载图式图1.0.7-2ZK特种活载图式

1.1.8高速铁路应按全封闭、全立交设计。

1.1.9高速铁路设计应执行国家节约能源、节约用水、节约材料、节省用地、保护环境等有关法律、法规。

高速铁路结构物的抗震设计应符合《铁路工程抗震设计规范》

(GB50111)及国家现行有关规定。

高速铁路设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语和符号

2.1术语

2.1.1高速铁路high-speedrailway(HSR)

新建铁路旅客列车设计最高行车速度达到250km/h及以上的铁路。

2.1.2总体设计generaldesign

总体设计是指完成铁路工程建设项目的总体目标和实现目标的技术路

径的设计过程,包含合理选定主要技术标准、线路走向和建设方案,明确

系统构成并选定系统集成方案,明确工期、投资和其他控制目标以及系统

可靠性与内部控制设计等工作内容。

2.1.3系统集成SystemIntegration(SI)

系统集成是在系统工程科学方法的指导下,根据项目需求,优选各种技术和产品,将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整

体,并使之能彼此协调工作,发挥整体效益,达到整体性能最优。

2.1.4综合维修天窗comprehensivemaintenanceskylightwindow在列车运行图中,对某一区间、某一时段终止列车运行并停电,用于线路、接触网等设备检修的时间。

2.1.5通过能力carryingcapacity

在一定的行车组织条件下,区段内各种固定设备,在一昼夜中所能通过或接发的最多列车数(或列车对数)。

2.1.6输送能力annuallinecapacity

在一定技术设备和行车组织的条件下,一列车一昼夜内能够运送的旅客人数。

2.1.7工后沉降settlementafteracceptance

铺轨工程完成以后,基础设施产生的沉降量。

2.1.8ZK活载ZK-liveload(CRS(PDL)liveload)中国高速铁路列车设计活载。

2.1.9设计使用年限(designedservicelife)

设计人员用以作为结构耐久性设计依据并具有足够安全度或保证率的

目标使用年限。

设计使用年限应由业主或用户与设计人员共同确定,并满

足有关法规的要求。

隧道洞口缓冲结构thebufferstructureoftunnelportal

隧道两端洞口有建筑物或有特殊环境要求时,为缓解空气动力学效应,

减小声震危害在洞口设置的结构。

动车组multipleunit(MU)

具有牵引动力、固定编组、在日常运用维修中不摘钩的一组列车。

动车组走行线runninglineformultipleunits

出入动车段(所、场)专用的动车走行线路。

养护维修列车走行线runninglineformaintenanceandrepairtrain

专门用于养护维修列车走行的线路。

综合接地系统integratedearthingsystem

将铁路沿线的牵引供电、电力供电、通信、信号及其他电子信息系统、建筑物、轨道、车站、桥梁、隧道、声屏障等需接地的装置通过公用地线

连成一体的接地系统。

中国列车运行控制系统2级Chinesetraincontrolsystemlevel2

(CTCS-2)

基于轨道传输信息的列控系统,由轨道电路结合应答器发送列控信息。

中国列车运行控制系统3级Chinesetraincontrolsystemlevel3

(CTCS-3)

基于无线传输信息并采用轨道电路等方式检查列车占用情况的列控系

统。

无线闭塞中心radioblockcenter(RBC)

采用无线通信方式实现列车间隔控制的地面设备。

系统接收所有列车的位置信息,向所有列车发出行车许可并提供列车间隔控制功能。

列控中心traincontrolcenter(TCC)

用于CTCS-2级列控系统的列车控制、产生进路命令、速度信息设备的

总称。

临时限速temporaryspeedrestriction(TSR)临时情况下的速度限制。

应答器Balise

存储和发送报文的高速数据传输设备。

无源应答器fixedbalise

发送已存储的固定报文的传输设备。

有源应答器switchablebalise

通过专用电缆与地面电子单元(以下简称LEU)连接,发送实时可变报文的传输设备。

2.1.23地面电子单元line-sideelectricunit(LEU)

数据采集与处理单元,通过串行通信接口或其他接口方式与列控中心连接,周期接收列控中心发送的实时变化的信息,并连续向有源应答器发

送报文的电子设备。

用户平均总停电次数averagefailureinterruptionofcustomer每个用户在每单位时间内的平均停电次数。

停电包括故障停电次数和计划停电次数。

用户平均总停电时间averageoutagedurationofcustomer

每个用户在单位时间内的平均停电持续时间,包括故障停电时间和计划检修停电时间。

供电可靠率averagepowersupplyreliabilityratio

一年中用户经受的不停电小时总数与用户要求的总供电小时数之比。

2.2缩略语

ANAccessNetwork接入网

ASAutonomousSystem自治域

BASBuildingAutomationSystem机电设备监控系统

BITSBuildingIntegratedTimingSupply大楼综合定时供给设备

BSCBaseStationController基站控制器

C/ICarry/Interfere同频干扰保护比

C/ACarry/Adjacent邻频干扰保护比

CIRCabIntegratedRadiocommunicationequipment机车综合通信设备

DDFDigitalDistributionFrame数字配线架

DDNDigitalDataNetwork数字数据网FASFireAlarmSystem火灾自动报警系统FEFastEthernet快速以太网

GSM–RGlobalSystemforMobileCommunicationofRailway铁路移动通信系统

GEGigabitEthernet千兆以太网

GKGateKeeper网守

GWGateWay网关

ISDNIntegratedServicesDigitalNetwork综合服务数字网

MCUMulti-pointControlUnit多点控制设备

MPLSMultiprotocolLabelSwitching多协议标记交换

MSCMobileSwitchingCenter移动交换中心

MSTPMulti-ServiceTransferPlatform多业务传送平台

MTMobileTermination列控车载通信设备

ODFOpticalDistributionFrame光纤配线架

POSPacketOverSDH承载在同步传输网的数据包POTSPlainOldTelephoneservice普通电话业务QOSQualityofService服务质量

SCADASupervisoryControlAndDataAcquisition数据采集与控制系

统

SDHSynchronousDigitalHierarchy同步数字系列

TCP/IPTransmissionControlProtocol传输控制协议/IPInternetProtocol

互联网协议

TRAUTranscoder/RateAdapterUnit编译码和速率适配器单元

VPNVirtualPrivateNetwork虚拟专用网VDFVoiceDistributionFrame语音配线架CTCCentralizedTrafficControl调度集中

CTCSChineseTrainControlSystem中国列车运行控制系统

VCVitalComputer车载安全计算机

GSM-RGlobalSystemforMobileCommunicationsforRailway铁路综

合数字移动通信系统

RAMSReliability,Availability,Maintainability,Safety可靠性,可用

性,可维护性,安全性

RBCRadioBlockCenter无线闭塞中心

TCCTrainControlCenter列控中心

TSRSTemporarySpeedRestrictionServer临时限速服务器

TSRTTemporarySpeedRestrictionTerminal临时限速操作终端

2.3符号

V—设计行车速度(km/h)Vsj—设计最高速度(km/h)R—平面曲线半径(m)Rsh—竖曲线半径(m)K30—地基系数(MPa/m)EVd—动态变形模量(MPa)EV2—二次变形模量(MPa)K—压实系数

Lφ—桥梁结构的有效加载长度(m)no—简支梁竖向自振频率的限值(Hz)F—离心力(kN)

N—ZK标准活载图式中的集中荷载(kN)

q—ZK标准活载图式中的分布荷载(kN/m)

f—离心力折减系数

3总体设计

3.1一般规定

3.1.1高速铁路设计应统一规划、整体构思、逐步深化,以总体设计统筹专业设计,科学合理地实现建设意图。

3.1.2高速铁路总体设计应在充分研究项目需求和各种相关因素的基础上,合理选定主要技术标准、线路走向和建设方案;确定系统构成并选

定系统集成方案;确定工期、投资和其他控制目标。

3.1.3高速铁路总体设计应满足旅行时间与最高运行速度、旅客舒适度、节能与环保、安全与防灾、旅客列车开行原则与开行方案等目标要求。

3.2主要技术标准

3.2.1高速铁路主要技术标准应根据其在铁路网中的作用、沿线地形、地质条件、输送能力和运输需求等,在设计中按系统优化的原则经综合比

选确定。

高速铁路设计应包含以下主要技术标准:

——设计速度;

——正线线间距;

——最小平面曲线半径;

——最大坡度;

——到发线有效长度;

——动车组类型;

——列车运行控制方式;

——行车指挥方式;

——最小行车间隔。

3.2.2设计速度应根据项目在铁路快速客运网中的作用、运输需求、工程条件,进行综合技术经济比较确定,应满足旅行时间目标值的要求。

3.2.3高速铁路应按一次建成双线电气化铁路设计,正线应按双方向

行车设计。

3.2.4正线线间距、最小平面曲线半径、最大坡度应根据设计行车速度、运输组织模式、安全和舒适度要求等因素确定。

3.2.5到发线有效长度应采用650m。

3.2.6动车组类型应与旅客列车行车速度相适应。

3.2.7高速铁路列车运行控制方式应采用基于轨道电路传输的CTCS-2级列控系统或基于GSM-R无线通信传输的CTCS-3级列控系统。

当采用CTCS-3级列控系统时,CTCS-2级列控系统作为后备模式。

时速250km/h高速铁路列车运行控制方式采用CTCS-2级列控系统。

3.2.8行车指挥方式应采用调度集中控制系统。

3.2.9最小行车间隔按照运输需求研究确定,宜采用3~4min。

3.2.10设计速度、线间距、线路平面和线路纵断面等标准应系统设计、协调匹配。

3.3系统集成设计

3.3.1高速铁路系统应由土建工程、牵引供电、列车运行控制、高速列车、运营调度、客运服务六个子系统构成。

3.3.2高速铁路系统集成应注重各系统间标准匹配协调、接口设计协调、固定和移动设施匹配兼容,实现系统优化。

3.3.3高速铁路接口设计应遵循以下原则:

1注重土建工程之间设计的协调。

路基、桥涵及隧道等各类结构物的设计应注意各结构物间变形协调,应尽量避免不同结构物间的频繁过渡,

应重视轨道刚度均匀性和不同轨道结构间的刚度过渡。

2注重土建工程与其他专业之间设计的协调。

路基、桥涵和隧道附属工程设计应满足电缆槽、接触网、声屏障、综合接地线、线路标志、站区

过轨管线,以及牵引变电、电力、通信、信号电缆过轨等设备设置要求。

3注重项目各设计阶段之间、分段设计的项目各段之间、项目与外部

相关工程之间以及与相邻铁路之间的接口协调。

3.4综合选线

3.4.1高速铁路选线设计应遵循以下原则:

1符合铁路网总体规划。

2提高工程质量和运输效率,降低维护成本。

3行经主要城市吸引客流、方便旅客出行。

4与城市总体规划、地方交通、农田水利和其它工程建设相协调,做到布局合理。

5铁路选线和总体设计应从系统工程角度统筹考虑边坡防护及防排水工程,优化线路平、纵断面,做好工程方案比较,合理确定工程类型。

6应绕避各类不良地质体,对于难以绕避的不良地质体应在详细地质勘察的基础上做好工程整治措施,确保运营安全。

7路基工程应避免高填、深挖和长路堑,特殊岩土、不良地质区段应严格控制路基填挖高度。

8复杂地形地貌、地质不良条件下的深切冲沟地段,线路平、纵断面应满足桥梁或涵洞设置要求。

9满足环境保护、水土保持、土地节约及文物保护的要求。

3.4.2引入铁路枢纽及大型城市客运站设计应遵循以下原则:

1结合城市及铁路枢纽总体规划,逐步形成“客货分线、客内货外”的总格局。

2综合研究确定客运站数量。

3客运站站址选择结合城市总体规划和引入方向,形成综合交通枢纽。

4统筹考虑动车段(所)的设置向集中化、大型化方向发展,并预留远期发展条件。

5有多条线路引入的大型客运站根据运输需要,按主要线路疏解、次要线路换乘的原则设置联络线。

3.4.3高速铁路定线设计应结合自然与工程条件,并遵循以下原则:

1线路空间曲线按列车运行速度及速差设计。

2车站分布应满足沿线客流分布及城镇居民的旅行需要、优化开行方案的需要、设计能力并考虑养护维修的需要,以及大中城市、重要交通枢

纽和旅游胜地等旅客出行的需要。

3路基、桥涵及隧道等工程分布等应综合技术经济比选后确定。

4轨道的结构型式应根据线下工程、环境条件等具体情况,经技术经济比较后合理选择。

5选线设计应考虑钢轨伸缩调节器与桥梁孔跨、结构的关系。

6应综合布置动车段(所)、综合维修设施。

3.5其他

3.5.1高速铁路设计应注重质量、安全、工期、投资、环保和科技创新的综合优化。

3.5.2高速铁路应建立勘测设计、施工、运营维护三网合一的精密测量网。

3.5.3高速铁路勘察设计应加强地质调绘和勘探、试验工作,地质勘察工作应满足路基、桥梁、隧道、建筑等主体结构沉降计算要求,必要时

开展区域地面沉降对高速铁路工程影响及对策研究。

3.5.4高速铁路应加强安全性设计,应将安全设计、安全评估贯穿于设计全过程。

3.5.5高速铁路特殊结构设计应进行车、线、桥(或路基、隧道)动力仿真计算,使车、线、桥(或路基、隧道)耦合动力响应符合行车安全

性和乘坐舒适度要求。

3.5.6路基、桥涵及隧道等主体结构设计使用年限应为100年,无砟轨道主体结构设计使用年限不应小于60年。

3.5.7高速铁路设计应重视保护生态环境、自然景观和人文景观;重视水土保持、生态环境敏感区、湿地的保护和防灾减灾及污染防治工作。

3.5.8工期安排应遵循以下原则:

1突出高速铁路建设技术标准高、系统复杂的特点,抓住精密测量、线形控制及沉降变形观测、无砟轨道、系统集成、联调联试及试运行等影

响建设质量的关键环节,系统规划,统筹安排,满足各项技术要求。

2立足于现有铁路施工技术装备水平和技术发展水平,并积极推广采用新技术、新工艺、新材料和新设备,体现社会平均先进水平。

3突出施工准备、路基桥梁隧道等线下工程、箱梁架设、轨道工程、大型站房、站后配套工程、联调联试及试运行等控制工期的关键工程,满

足各主要工程间技术和接口要求。

4贯彻对劳动力、大型专有设备、周转性材料等施工资源进行综合优化的原则,并应满足动态设计的要求及不稳定因素的影响。

3.5.9加强轮轨系统噪声、弓网系统噪声、机电系统噪声、空气动力学噪声等减震降噪设计,并采取适宜的工程措施。

投资控制应从技术标准、方案和工程措施选择等多方案比选,贯彻科学定标、适度从紧、强本简末、节省投资的原则。

4运输组织

4.1一般规定

4.1.1运输组织可采用不同速度等级列车共线运行的模式或相同速度等级列车共线运行的模式。

4.1.2旅客列车开行应遵循以下原则:

1列车开行方案应以大站间客运需求交流(OD)为依据,按流、车对应原则进行设计;应提高全线各车站,特别是大、中型车站旅客列车停

站的服务频率;应结合旅客出行时段需求,在高峰时段加大列车密度;主

要车站间列车的始发、终到时间应规律化。

2客运需求较大的站间,应组织开行不停站直达和交错停站方式的旅客列车。

4.1.3高速铁路的车站分布应满足下列需求:

1沿线客流分布及城镇居民的旅行需要;

2优化开行方案的需要;

3设计能力及养护维修的需要;

4在大中城市、重要交通枢纽和重要旅游胜地等处设置车站。

4.2运行图

4.2.1列车运行图编制应符合下列规定:

1各种追踪列车间隔时间应根据列车牵引制动性能、列车控制方式和车站到发线数量、道岔配置等情况具体计算确定;

2列车区间运行时间应采用牵引计算结果;

3列车起停车附加时分应采用牵引计算结果,但起车附加时分不应大于2.5min,停车附加时分不应大于1.5min;

4综合维修天窗时间不应少于240min;

5立即折返动车组折返时间不宜大于24min;入段(所)作业时间宜采用120min。

4.3线路通过能力与输送能力

4.3.1区间通过能力应按客运区段计算,并以最高速度等级的列车对

(列)数表示。

采用图解法或分析计算法对以下通过能力进行计算:

1全高速平行运行图区间通过能力;

2全高速非平行运行图区间通过能力和高峰小时区间通过能力;

3不同速度等级列车共线运行的区间通过能力;

4线路输送能力应分别计算全高速列车运行及不同速度等级列车共线运行的输送能力。

4.3.2车站通过能力计算应遵循以下原则:

1车站通过能力应根据车站设备配置和作业组织方案,按照最大限度利用平行进路和均衡、合理使用股道的原则,计算全日及高峰时段到发线

通过能力、咽喉通过能力;

2各项作业占用车站设备的时间标准应根据车站布置形式、列车运行控制方式、道岔型号等分步骤详细计算确定。

5线形

5.1一般规定

5.1.1线路平、纵断面设计应重视线路空间曲线的平顺性,提高旅客乘坐舒适度。

5.1.2全部列车均停站的车站两端减加速地段,可采用与设计速度相应的标准;部分列车停站的车站两端减加速地段,应根据速差条件,采用

相适应的技术标准,满足舒适度要求。

5.1.3线路平、纵断面设计应满足轨道铺设精度要求。

5.2线路平面

5.2.1正线的线路平面曲线半径应因地制宜,合理选用。

与设计速度匹配的平面曲线半径,如表5.2.1所示。

表5.2.1平面曲线半径表(m)

设计行车速度

(km/h)

350/250300/200250/200250/160

有砟轨道

推荐8000~10000;一般最小7000;个别最小6000;推荐6000~8000;一般最小5000;个别最小4500;推荐4500~7000;一般最小3500;个别最小3000;推荐4500~7000;一般最小4000;个别最小3500;

无砟轨道

推荐8000~10000;一般最小7000;个别最小5500;推荐6000~8000;一般最小5000;个别最小4000;推荐4500~7000;一般最小3200;个别最小2800;推荐4500~7000;一般最小4000;个别最小3500;

最大半径12000120001200012000

注:

个别最小半径值需进行技术经济比选,报部批准后方可采用。

5.2.2正线不应设计复曲线。

5.2.3区间正线宜按线间距不变的并行双线设计,并宜设计为同心圆。

5.2.4线间距设计应符合下列规定:

1区间及站内正线线间距不应小于表5.2.4的标准,曲线地段可不加宽。

表5.2.4正线线间距

设计行车速度(km/h)350300250

线间距(m)5.04.84.6

2正线与联络线、动车组走行线并行地段的线间距,应根据相邻一侧

线路的行车速度及其技术要求和相邻线的路基高程关系,考虑站后设备、

路基排水设备、声屏障、桥涵等建筑物以及保障技术作业人员安全的作业

通道等有关技术条件综合研究确定,最小不应小于5.0m。

3正线与既有铁路或客货共线铁路并行地段线间距不应小于5.3m。

当两线不等高或线间设置其它设备时,最小线间距应根据相关技术要求计算

确定。

4隧道双洞地段两线间距应根据地质条件、隧道结构及防灾与救援要求,综合分析研究确定。

5.2.5直线与圆曲线间应采用缓和曲线连接。

缓和曲线采用三次抛物