《突发公共卫生事件报告范围与标准》.docx

《《突发公共卫生事件报告范围与标准》.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《突发公共卫生事件报告范围与标准》.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

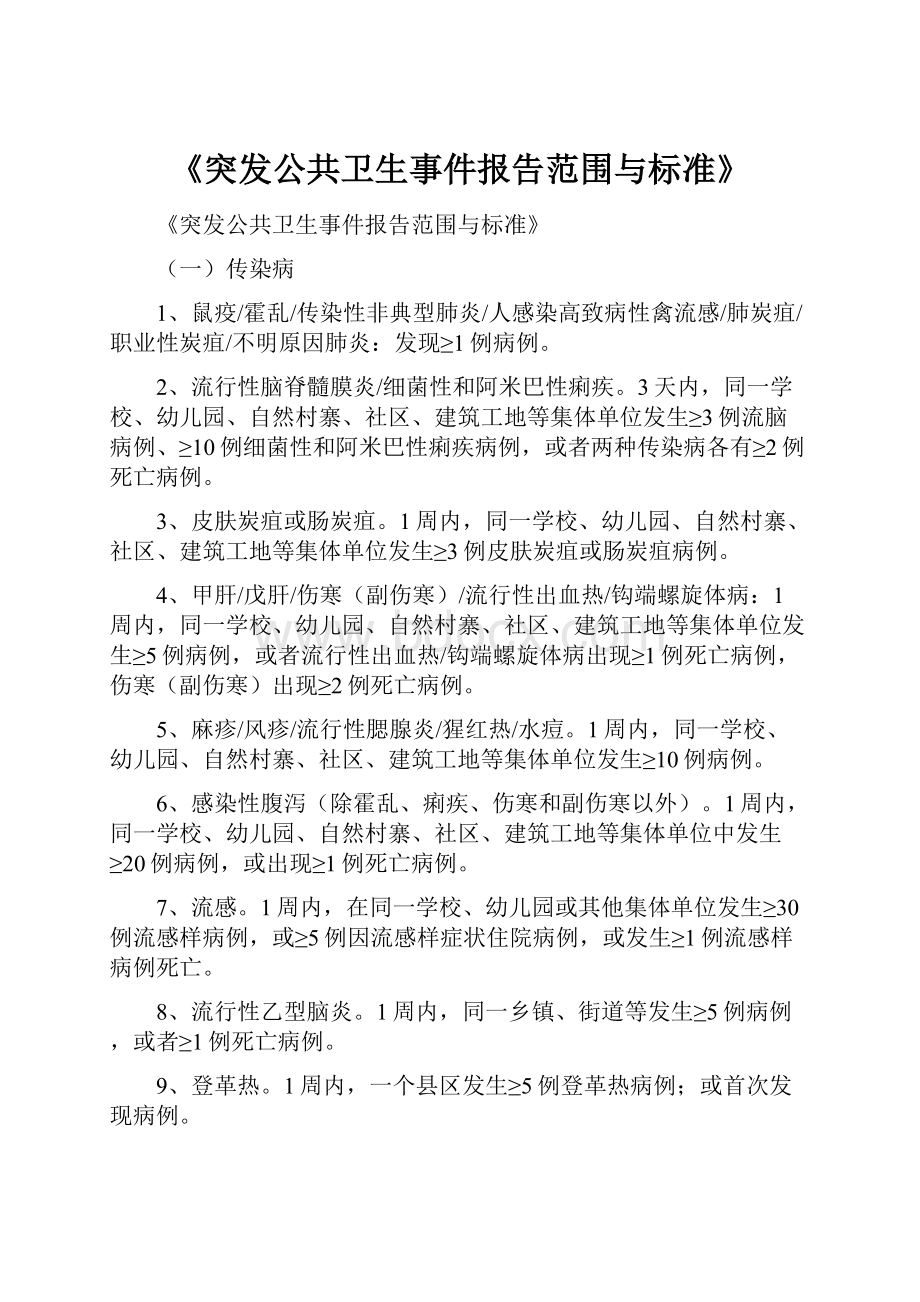

《突发公共卫生事件报告范围与标准》

《突发公共卫生事件报告范围与标准》

(一)传染病

1、鼠疫/霍乱/传染性非典型肺炎/人感染高致病性禽流感/肺炭疽/职业性炭疽/不明原因肺炎:

发现≥1例病例。

2、流行性脑脊髓膜炎/细菌性和阿米巴性痢疾。

3天内,同一学校、幼儿园、自然村寨、社区、建筑工地等集体单位发生≥3例流脑病例、≥10例细菌性和阿米巴性痢疾病例,或者两种传染病各有≥2例死亡病例。

3、皮肤炭疽或肠炭疽。

1周内,同一学校、幼儿园、自然村寨、社区、建筑工地等集体单位发生≥3例皮肤炭疽或肠炭疽病例。

4、甲肝/戊肝/伤寒(副伤寒)/流行性出血热/钩端螺旋体病:

1周内,同一学校、幼儿园、自然村寨、社区、建筑工地等集体单位发生≥5例病例,或者流行性出血热/钩端螺旋体病出现≥1例死亡病例,伤寒(副伤寒)出现≥2例死亡病例。

5、麻疹/风疹/流行性腮腺炎/猩红热/水痘。

1周内,同一学校、幼儿园、自然村寨、社区、建筑工地等集体单位发生≥10例病例。

6、感染性腹泻(除霍乱、痢疾、伤寒和副伤寒以外)。

1周内,同一学校、幼儿园、自然村寨、社区、建筑工地等集体单位中发生≥20例病例,或出现≥1例死亡病例。

7、流感。

1周内,在同一学校、幼儿园或其他集体单位发生≥30例流感样病例,或≥5例因流感样症状住院病例,或发生≥1例流感样病例死亡。

8、流行性乙型脑炎。

1周内,同一乡镇、街道等发生≥5例病例,或者≥1例死亡病例。

9、登革热。

1周内,一个县区发生≥5例登革热病例;或首次发现病例。

10、血吸虫病。

在传播阻断地区或非流行区,发现当地感染的病人、病牛或感染性钉螺。

11、疟疾。

以行政村为单位,1个月内,发现≥5例当地感染的病例;或在近3年内无当地感染病例报告的乡镇,以行政村为单位,1个月内发现≥5例当地感染的病例;在恶性疟流行地区,以乡镇为单位,1个月内发现≥2例恶性疟死亡病例;在非恶性疟流行地区,出现输入性恶性疟继发感染病例。

12、输血性乙肝、丙肝、hiv。

医疗机构、采供血机构发生≥3例输血性乙肝、丙肝病例或疑似病例或hiv感染。

13、新发或再发传染病。

发现本县区从未发生过的传染病或发生本县区近5年从未报告的或国家宣布已消灭的传染病。

(二)食物中毒

1、一次食物中毒人数≥30人或死亡≥1人;

2、学校、幼儿园、建筑工地等集体单位或地区性、全国性重要活动期间发生食物中毒,一次中毒人数≥5人或死亡≥1人。

(三)职业中毒。

发生急性职业中毒≥10人或者死亡≥1人。

(四)其他中毒。

出现食物中毒、职业中毒以外的急性中毒病例≥3例事件。

(五)环境因素事件。

发生环境因素改变所致的急性病例≥3例。

(六)意外辐射照射事件。

出现意外辐射照射人员≥1例。

(七)传染病菌、毒种丢失。

发生鼠疫、炭疽、非典、艾滋病、霍乱、脊灰等菌毒种丢失事件。

(八)预防接种和预防服药群体性不良反应

1、群体性预防接种反应。

一个预防接种单位一次预防接种活动中出现群体性疑似异常反应;或发生死亡。

2、群体预防性服药反应。

一个预防服药点一次预防服药活动中出现不良反应(或心因性反应)≥10例;或死亡≥1例。

(九)医源性感染事件。

医源性、实验室和医院感染暴发。

(十)群体性不明原因疾病。

2周内,一个医疗机构或同一自然村寨、社区、建筑工地、学校等集体单位发生有相同临床症状的不明原因疾病≥3例。

(十一)国务院、省、市人民政府卫生行政部门认定的其它突发公共卫生事件。

四、突发公共卫生事件分级标准

根据突发公共卫生事件的性质、危害程度、涉及范围,突发公共卫生事件划分为一般(Ⅳ级)、较大(Ⅲ级)、重大(Ⅱ级)和特别重大(Ⅰ级)四级。

4.1.1在本县行政区域内有下列情形之一的,为一般突发公共卫生事件(Ⅳ级)

(1)腺鼠疫在本县行政区域内发生,一个平均潜伏期病例数未超过10例。

(2)霍乱在本根据突发公共卫生事件的性质、危害程度、涉及范围,突发公共卫生事件划分为一县行政区域内发生,1周内发病9例以下。

(3)一次食物中毒人数30—99人,未出现死亡病例。

(4)一次发生急性职业中毒9人以下,未出现死亡病例。

(5)县级以上卫生局认定的其他一般突发公共卫生事件。

4.1.2在本县行政区域内有下列情形之一的,为较大的突发公共卫生事件(Ⅲ级)

(1)发生肺鼠疫、肺炭疽病例,一个平均潜伏期内病例数未超过5例。

(2)发生腺鼠疫流行,在本县行政区域内,一个平均潜伏期内连续发病10例以上,或波及2个以上县(市、区)。

(3)霍乱在本县行政区域内发生,1周内发病10—29例,或疫情波及2个以上县(市、区)。

(4)一周内在本县行政区域内,乙、丙类传染病发病水平超过前5年同期平均发病水平1倍以上。

(5)在本县行政区域内发现群体性不明原因疾病。

(6)一次食物中毒人数超过100人,或出现死亡病例。

(7)预防接种或群体性预防服药出现群体心因性反应或不良反应。

(8)一次发生急性职业中毒10—49人,或死亡4人以下。

(9)市以上卫生局认定的其他较大突发公共卫生事件。

4.1.3在本县行政区域内有下列情况之一的,为重大突发公共卫生事件(Ⅱ级)

(1)在本县行政区域内,一个平均潜伏期内(6天)发生5例以上肺鼠疫、肺炭疽病例,或者相关的疫情波及2个以上的县(市、区)。

(2)发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感疑似病例。

(3)一个市(州)区域内发生腺鼠疫流行,一个平均潜伏期内多点连续发病20例以上,或流行范围波及2个以上市(州)。

(4)霍乱在一个市(州)行政区域范围内流行,1周内发病30例以上,或疫情波及2个以上市(州),有扩散超势。

(5)乙类、丙类传染病疫情波及2个以上县(市、区),一周内发病水平超过前5年同期平均发病水平2倍以上。

(6)我国尚未发现的传染病发生或传入,尚未造成扩散。

(7)发生群体性不明原因疾病,波及到2个以上县(市、区)。

(8)发生重大医源性感染事件。

(9)预防接种或群体性预防性服药出现人员死亡。

(10)一次食物中毒人数超过100人并出现死亡病例,或出现10例以上死亡病例。

(11)一次发生急性职业中毒50人以上,或死亡5人及以上。

(12)境内外隐匿运输、邮寄烈性生物病原体、生物毒素造成我省人员感染或死亡的。

(13)省级以上卫生局认定的其他重大突发公共卫生事件。

4.1.4有下列情形之一的,为特别重大突发公共卫生事件(Ⅰ级)

(1)肺鼠疫、肺炭疽在大、中城市发生,疫情有扩散趋势;或肺鼠疫、肺炭疽疫情波及临近省份,并有进一步扩散超势。

(2)发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感病例,并有扩散趋势。

(3)波及临近省份的群体性不明原因疾病,并有扩散趋势。

(4)发生新传染病或我国尚未发现的传染病发生或传入,并有扩散趋势,或发现我国已消灭的传染病重新流行。

(5)发生烈性病菌株、毒株、致病因子等丢失事件。

(6)周边以及与我省通航的国家和地区发生特大传染病疫情,我省出现输入性病例,严重危及我省公共卫生安全的事件。

(7)国务院卫生局认定的其他特别重大突发公共卫生事件。

第二篇:

突发公共卫生事件报告范围和时限突发公共卫生事件报范围和时限

获得突发公共卫生事件相关信息的责任报告单位和责任报告人,应当在2小时内以电话或传真等方式向属地卫生行政部门指定的专业机构报告,具备网络直报条件的同时进行网络直报,直报的信息由指定的专业机构审核后进入国家数据库。

不具备网络直报条件的责任报告单位和责任报告人,应采用最快的通讯方式将《突发公共卫生事件相关信息报告卡》报送属地卫生行政部门指定的专业机构,接到《突发公共卫生事件相关信息报告卡》的专业机构,应对信息进行审核,确定真实性,2小时内进行网络直报,同时以电话或传真等方式报告同级卫生行政部门。

接到突发公共卫生事件相关信息报告的卫生行政部门应当尽快组织有关专家进行现场调查,如确认为实际发生突发公共卫生事件,应根据不同的级别,及时组织采取相应的措施,并在2小时内向本级人民政府报告,同时向上一级人民政府卫生行政部门报告。

如尚未达到突发公共卫生事件标准的,由专业防治机构密切跟踪事态发展,随时报告事态变化情况。

第三篇:

突发公共卫生事件报告制度突发公共卫生事件报告制度

1、设立由主管领导任组长,防保站及计算机信息科等科室负责本单位传染病网络直报及突发公共卫生事件报告的组织领导和落实。

2、防保站为本单位传染病网络直报及突发公共卫生事件报告工作的主管科室,负责该项工作的日常管理和考核,根据《中华人民共和国传染病防治法》、《传染病信息报告工作规范》及《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范》要求,指定专人负责传染病网络直报及突发公共卫生事件报告,并建立传染病登记簿。

3、门诊、住院部、化验室要分别做好门诊登记、住院病人登记、化验室登记。

4、在执行职务过程中发现有法定传染病病人、疑似病人或病原带者时,首诊医生必须认真填写《传染病报告卡》,由疫情管理员统一收集录入。

5、责任疫情报告人发现甲类传染病和乙类传染病中的肺炭疽、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感的病人或疑似病人时,或发现其他传染病和不明原因疾病暴发时,应于2小时内将传染病报告卡通过网络报告;未实行网络直报的责任报告单位应于2小时内以最快的通讯方式(电话、传真)向当地县级疾病预防控制机构报告,并于2小时内寄送出传染病报告卡。

对其他乙、丙类传染病病人、疑似病人和规定报告的传染病病原携带者在诊断后,实行网络直报的责任报告单位应于24小时内进行网络报告;未实行网络直报的责任报告单位应于24小时内寄送出传染病报告卡。

突发公共卫生事件必须在2小时内向上级卫生行政部门及疾病预防控制中心报告。

6、做好自检记录。

对发现传染病不报、漏报的医生或者报告好的医生,报告单位应按《传染病疫情报告奖惩制度》给予处罚及奖励。

第四篇:

突发公共卫生事件报告制度突发公共卫生事件报告制度

(1)督促辖区各医疗机构依法开展突发公共卫生事件信息网络直报的具体操作;市疾病预防控制中心承但网络直报技术的培训、业务指导和管理工作。

(2)突发公共卫生事件监测机构、各级各类医疗卫生机构及事件发生单位为责任报告单位。

发现突发公共卫生事件,应在2小时以电话或传真等方式向市卫生局、市疾病预防控制中心及其它专业机构报告,同时进行网络直报。

突发卫生事件报告分为首次报告、进程报告和结案报告,根据事件的严重程度、事态发展和控制情况及时报告事件进程。

(3)突发公共卫生事件及相关信息的报告遵循“依法报告、统一规范、属地管理、准确及时、分级分类”的原则,实行首接首报制度,要求责任报告人及时作出反应。

(4)市疾病预防控制中心规范和加强突发公共卫生事件信息的报告管理工作,及时了解和掌握突发公共卫生事件发生情况,协调组织相关力量做好事件处理和应急响应。

(5)突发公共卫生事件发生期间,市疾病控制中心做好事件动态与应急工作进展的追踪,及时向上级部门报告并向事件发生地进行反馈。

第五篇:

突发公共卫生事件报告制度突发公共卫生事件报告制度

为做好突发公共卫生事件处理工作,能够及时、高效、科学、有序地对患者实施应急医疗和处理工作,保障人民群众身体健康,维护社会安定。

根据《突发公共卫生事件应急条例》、《广东省突发公共卫生事件应急预案》等相关法律法规,结合本院实际,特制本院突发公共卫生事件报告制度。

1、公共卫生科为本单位传染病网络直报及突发公共卫生事件报告工作的主管科室,负责该项工作的日常管理和考核,根据《中华人民共和国传染病防治法》、《传染病信息报告工作规范》及《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范》要求,指定专人负责传染病网络直报及突发公共卫生事件报告,并建立传染病登记簿。

2、责任疫情报告人发现甲类传染病和乙类传染病中的肺炭疽、传染性非典型肺炎的病人或疑似病人时,或发现其他传染病和不明原因疾病暴发时,应于2小时内将传染病报告卡通过网络报告。

对其他乙、丙类传染病病人、疑似病人和规定报告的传染病病原携带者在诊断后,实行网络直报的责任报告单位应于24小时内进行网络报告。

突发公共卫生事件必须在2小时内向上级卫生行政部门及疾病预防控制中心报告。

3、在执行职务过程中发现有法定传染病病人、疑似病人或病原带者时,首诊医生必须认真填写《传染病报告卡》,统一交到公共卫生科,由疫情管理员收集录入。

同时门诊、住院部、化验室也要分别

做好门诊登记、住院病人登记、化验室登记。

4、突发公共卫生事件发生期间,本院相关部门要做好事件动态与应急工作进展的追踪,及时向上级部门报告并向事件发生地进行反馈。

同时要规范和加强突发公共卫生事件信息的报告管理工作,及时了解和掌握突发公共卫生事件发生情况,协调组织相关力量做好事件处理和应急响应。

5、责任疫情报告人做好自检记录。

对发现传染病不报、漏报的医生或者报告好的医生,报告单位应按《传染病疫情报告奖惩制度》给予处罚及奖励。

内容仅供参考