一种具有抑制检测温度波动的温度控制器概要.docx

《一种具有抑制检测温度波动的温度控制器概要.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一种具有抑制检测温度波动的温度控制器概要.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

一种具有抑制检测温度波动的温度控制器概要

本发明公开了一种具有抑制检测温度波动的温度控制器,包括电源模块、处理器模块、显示模块、通信模块、温度传感器、按键模块和感热模块。

处理器模块把来自温度传感器、按键模块和通信模块的信号经计算处理后传送到显示模块进行显示;处理器模块把计算处理后获取的控制信号传送给空调控制系统;感热模块包括能容纳温度传感器的一端封闭的呈管状的测量部和板状集热部,测量部的封闭端贯穿并突出于板状集热部,板状集热部和装配于测量部内的温度传感器的测温部相对。

所述感热模块传热面积大,与待测空气接触,检测面积大,传热效率高,提高了室温检测的精度,降低室温的波动,并进一步缩短控温响应延迟。

该发明专利申请号:

2015104289049已获得专利权,若需求,可以联系QQ455439304

1.一种具有抑制检测温度波动的温度控制器,其特征在于:

包括电源模块、处理器模块、显示模块、通信模块、温度传感器、按键模块和感热模块,所述电源模块用于向处理器模块、显示模块、通信模块、温度传感器提供电能;所述处理器模块把所接收的来自温度传感器、按键模块和通信模块的信号经计算处理后传送到显示模块进行显示;处理器模块把计算处理后获取的控制信号经通信模块传送给空调控制系统;所述感热模块包括测量部和板状集热部,所述测量部为设有与温度传感器形状相似的能容纳温度传感器的一端部封闭的管状结构,所述测量部贯穿于板状集热部,测量部的封闭端突出于板状集热部,以使板状集热部和装配于测量部内的温度传感器的测温部相对,所述温度传感器装配于测量部内并和所述测量部的封闭端相贴合。

2.基于权利要求1所述的一种具有抑制检测温度波动的温度控制器,其特征在于:

所述板状集热部的至少一侧面上设有用于增加热交换面积的集热栅板,和测量部发生干涉的集热栅板和测量部的外表面相固定。

3.基于权利要求2所述的一种具有抑制检测温度波动的温度控制器,其特征在于:

所述集热栅板为平板。

4.基于权利要求2所述的一种具有抑制检测温度波动的温度控制器,其特征在于:

所述集热栅板与平行于板状集热部的平面的交线呈曲线,其对称分布于测量部的周边。

5.基于权利要求4所述的一种具有抑制检测温度波动的温度控制器,其特征在于:

所述曲线由圆弧构成,或者所述曲线由抛物线构成,或者所述曲线由至少两个顺次连接且连接点处相外切的圆弧构成,或者所述曲线由至少二根直线段依次连接构成。

6.基于权利要求2-5任一权利要求所述的一种具有抑制检测温度波动的温度控制器,其特征在于,所述温度传感器与测量部之间的间隙填充导热硅脂。

7.基于权利要求6所述的一种具有抑制检测温度波动的温度控制器,其特征在于,所述测量部、集热栅板与板状集热部为一体成型。

8.基于权利要求7所述的一种具有抑制检测温度波动的温度控制器,其特征在于,所述温度传感器采用DS18B20数字温度传感器,所述测量部为其端面为半圆形的筒状,板状集热部为方形。

9.基于权利要求8任一权利所述的一种具有抑制检测温度波动的温度控制器,其特征在于,所述感热模块的材质为热导率高的铝、铜或银。

10.基于权利要求2-5任一所述的一种具有抑制检测温度波动的温度控制器,其特征在于,所述集热栅板的两相邻集热栅板之间的间距相等。

一种具有抑制检测温度波动的温度控制器

技术领域

本发明涉及一种温度控制器,尤其涉及一种具有抑制检测温度波动的温度控制器,属于温度控制领域。

背景技术

空调系统维持的室内温度常常大幅度波动,忽冷忽热,让人们感觉极其不舒服,有时还可能会影响人们的健康。

空调系统的室内温度的大幅度波动主要是由温度控制器引起的,而温度控制器的温度传感器及其温度采样方式决定了温控器的控制时效性及控制精度,进而影响人们对温度的舒适感。

传统的温度控制器的温度传感器常常安装在温度控制器的外壳内或线路面板上,并在外壳壳体上设置对流孔,温度传感器和被测空气相接触,直接检测被测空气的温度。

传统的温度控制器对温度的精确测量存在着诸多问题:

温度检测面积小,由于被测空气的温度分布不均匀,随着气流流动,温度传感器检测的温度发生频繁波动;壳体上开孔,壳体内部空气流动性较差,会导致温度响应过慢,常常需要约10分钟上才能反应真实室温;温度控制器的控制电路产生的热量,辐射到温度传感器上使温度传感器检测的温度的产生漂移,造成被测空气的温度过低。

针对上述现有技术中存在的储多问题,亟需开发一种与被测空气的检测面积大的温度控制响应时间短的设置有集热栅板的用于空调系统的温度控制器。

发明内容

本发明的目的是提供一种具有抑制检测温度波动的温度控制器,用于解决现有技术中存在的问题:

温度传感器的温度感测面积小,易受温度分布不均匀的被测空气气流流动而产生检测点温度波动;温度控制器的壳体上开孔造成温度传感器周围空气流动性较差导致温度响应时间过慢;控制器内部线路板上的电子元器件产生的热量导致温度传感器检测的温度发生温漂而无法对室温进行快速精准测量。

为了实现上述目的,本发明开发了一种把温度传感器和感热模块相结合的温度控制器。

本发明的技术方案提供的一种具有抑制检测温度波动的温度控制器,其设计要点在于:

包括电源模块、处理器模块、显示模块、通信模块、温度传感器、按键模块和感热模块,所述电源模块用于向处理器模块、显示模块、通信模块、温度传感器提供电能;所述处理器模块把所接收的来自温度传感器、按键模块和通信模块的信号经计算处理后传送到显示模块进行显示;处理器模块把计算处理后获取的控制信号经通信模块传送给空调控制系统;所述感热模块包括测量部和板状集热部,所述测量部为设有与温度传感器形状相似的能容纳温度传感器的一端部封闭的管状结构,所述测量部贯穿于板状集热部,测量部的封闭端突出于板状集热部,以使板状集热部和装配于测量部内的温度传感器的测温部相对,所述温度传感器装配于测量部内并和所述测量部的封闭端相贴合。

在应用中,本发明还有如下进一步优选的技术方案。

进一步地,所述板状集热部的至少一侧面上设有用于增加热交换面积的集热栅板,其中和测量部发生干涉的那部分集热栅板和测量部的外表面相固定。

集热栅板的高度高于突出的封闭端的高度,其也可以低于或等于。

进一步地,所述集热栅板为平板,相互平行设置。

进一步地,所述集热栅板与平行于板状集热部的平面的交线呈曲线,其对称分布于管状测量部的周边。

进一步地,所述曲线由圆弧构成,或者所述曲线由抛物线构成,或者所述曲线由至少两个顺次连接且连接点处相外切的圆弧构成,或者所述曲线由至少二根直线段依次连接构成。

进一步地,所述温度传感器与测量部之间的间隙填充导热硅脂。

进一步地,所述测量部、集热栅板与板状集热部为一体成型。

进一步地,所述温度传感器采用DS18B20数字温度传感器,所述测量部为其端面为半圆形的筒状,板状集热部为方形板。

进一步地,所述感热模块的材质为热导率高的铝、铜或银。

进一步地,所述集热栅板的两相邻集热栅板之间的间距相等。

DS18B20温度传感器采用“一线总线”结构,省去了信号的二次处理,节省了电子元器件,减少了功耗发热,降低了控制电路的热量对温度传感器对室温检测的影响,进一步提高了室温检测的精度。

温度传感器装配于感热模块的测量部内,并和测量部的封闭端的内表面相贴合,在温度传感器和感热模块的测量部之间的间隙内充份填充导热硅脂,减少温度传感器和感热模块间的热阻,提高温度传感器和感热模块间的热量的有效传递,确保温度传感器可以精确测量到被测空气的温度,温度测量的响应时间更小。

感热模块的测量部贯穿于板状集热部,测量部的封闭端突出于板状集热部,板状集热部和装配于测量部内的温度传感器的测温部相对,这样的布局,使温度传感器的测温部和感热模块间的热阻最小,温度传感器可以更直接有效地测量到代表被测流体温度的板状集热部的温度,以进一步提高温度检测的精度,减小实现被测空气温度达到被控目标温度的时间。

温度传感器和感热模块配合使用,感热模块和被测空气接触,感热模块和被测空气间进行热量交换,同时感热模块充当传热媒介,使检测区域的温度分布不均匀的被测空气的热量从高温处传递到低温处,使该区域温度趋于相同,直至感热模块的温度与被测空气的温度相同,此时感热模块的温度为该检测区域空气的平均温度,温度传感器测量感热模块的温度,即测量了被测空气的平均温度。

感热模块具有测量部、板状集热部、集热栅板,使得感热模块与被测空气间具有更大的接触换热面积,温度传感器所测量的温度为感热模块所接触的被测空气区域的平均温度。

当温度分布不均匀的被测空气流动时,和感热模块接触的被测空气即有高温区的也有低温区的,高温区和低温区对感热模块的影响将部分甚至完全抵消,感热模块的温度的波动很小,与感热模块配合使用的温度传感器所检测的温度波动幅度非常小,这样温度传感器检测的温度的波动幅度小更稳定。

被测空气一般均为热的不良导体,热量从一处传递到另一处需要较长的时间,温度传感器若直接检测被测空气的温度,所检测的温度忽高忽低,波动幅度大,约4度,导致温度控系统频繁动作,则需要很长的向应时间(室温的控制约8-10分钟)才能使被测空气的(平均)温度达到控制的目标温度;而感热模块采用热导率高的材料(如铜、铝、银或碳纤维)制成,和感热模块相接触的被测空气的热量通过感热模块从温度较高区域传递到温度较低区域,感热模块的热导率大,检测面积大,采用感热模块后所检测的温度的波动幅度小,大大减少了实现被测空气的平均温度达到控制目标温度的时间,约需要1-3分钟。

有益效果

温度检测具有更高的精度,测量部的封闭端突出于板状集热部,板状集热部和装配于测量部的温度传感器的测温部相对,使温度传感器的测温部和感热模块间的热阻最小,温度传感器可以更直接地测量到被测流体的温度,使温度检测具有更高的精度,被测空气的温度达到被控目标温度所需时间更短。

温度传感器检测目标区域的平均温度,所测温度的波动幅度小,通过感热模块的测量部、板状集热部、集热栅板,使得感热模块与被测空气间具有更大的接触面积,温度传感器所测量的温度为感热模块所接触的被测空气区域的平均温度。

当温度分布不均匀的被测空气流动时,和感热模块接触的被测空气即有较高温的也有较低温的,较高温的和低温的被测空气对感热模块的影响将部分甚至完全抵消,感热模块的温度波动小,与感热模块配合使用的温度传感器所检测的温度波动幅度非常小。

减小被测空气温度达到控制目标温度的响应时间,被测空气一般均为热的不良导体,热量从一处传递到另一处需要较长的时间,温度传感器若直接检测被测空气的温度,所检测的温度忽高忽低,波动幅度大,约4度,导致温度控系统频繁动作,则需要较长的响应时间才能使被测空气的温度达到控制目标温度。

感热模块采用高热导率的材料制成,与感热模块相接触的被测空气的热量通过感热模块从温度较高区域传递到温度较低区域,感热模块的热导率高,检测面积大,采用感热模块后所检测的温度的波动幅度小,大大减少了实现被测空气的温度达到控制目标温度的时间。

DS18B20温度传感器采用“一线总线”结构,省去了信号的二次处理,节省了电子元器件,减少了功耗发热,降低了控制电路的热量对温度传感器对室温检测的影响,进一步提高了室温检测的精度。

附图说明

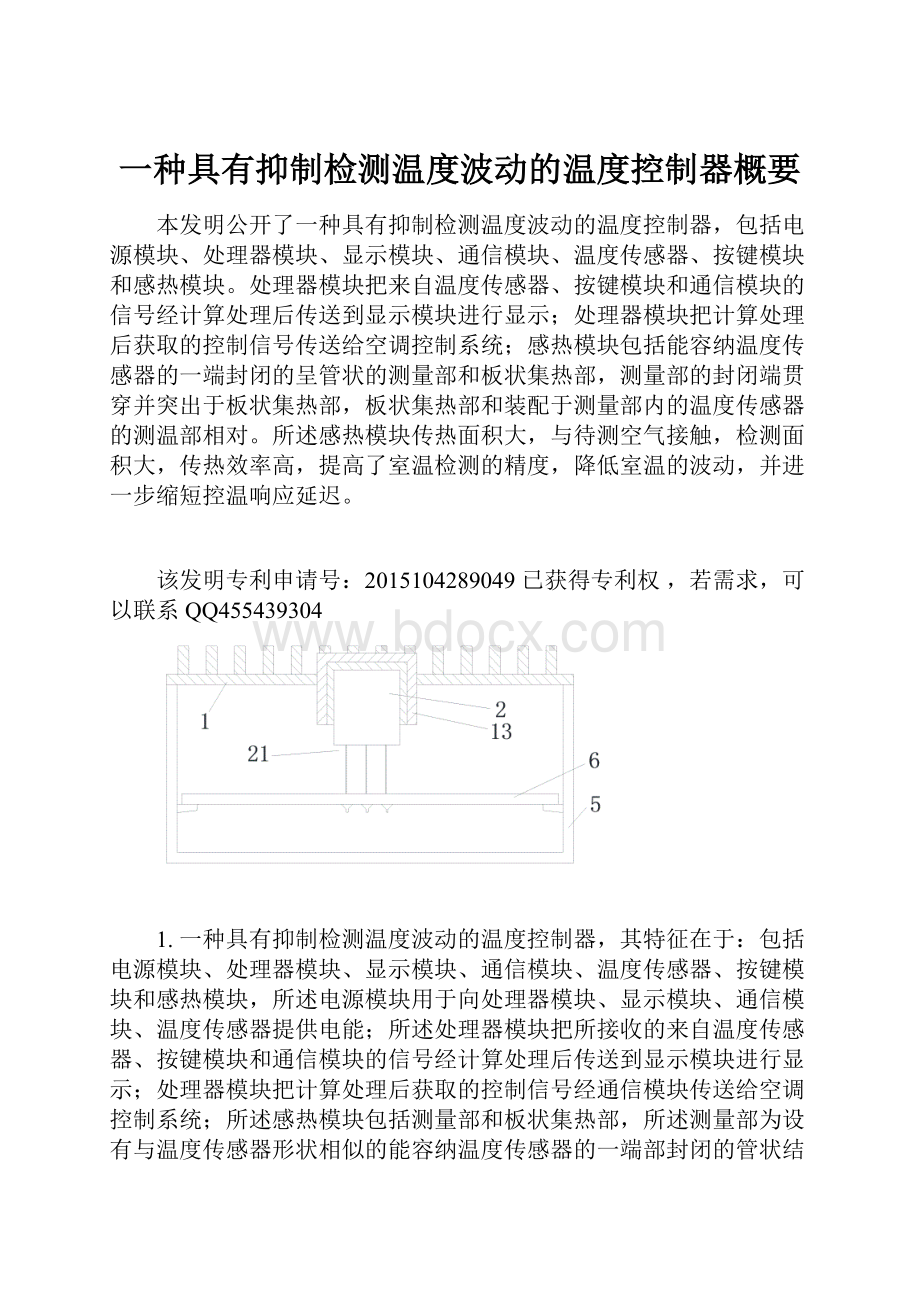

图1本发明温度控制器的结构示意图。

图2本发明温度控制器的控制原理框图。

图3感热模块的主视示意图。

图4一种集热栅板为单个圆弧形的感热模块的俯视图。

图5一种集热栅板为抛物线形的感热模块的俯视图。

图6一种集热栅板为多圆弧曲线的感热模块的俯视图。

图7一种集热栅板为折线形的感热模块的俯视图。

图8实施方式中的一种控制电路原理图。

其中:

1-感热模块,11-板状集热部,12-集热栅板,13-测量部,2-温度传感器,3-导热硅脂,5-外壳,6-控制电路板。

具体实施方式

为了能更好地说明和理解本发明的技术方案,下面结合具体实施例和附图对本技术方案做进一步说明。

本发明的一种具有抑制检测温度波动的温度控制器,如图1和图2所示,包括电源模块、处理器模块、显示模块、通信模块、温度传感器、按键模块和感热模块1,其还包括外壳5和控制电路板6。

所述控制电路板6上设置有电源模块、处理器模块和通信模块,控制电路板6固定于外壳5内;感热模块1固定在外壳5上并部分裸露在外壳2的外部,裸露的部分和被测空气相接触。

所述电源模块用于向处理器模块、显示模块、通信模块、温度传感器提供电能。

所述处理器模块把所接收的来自温度传感器、按键模块和通信模块的信号经计算处理后传送到显示模块进行显示,其中处理器模块由微处理器、时钟电路和电源单元构成。

处理器模块把计算处理后获得的控制信号经通信模块传送给空调控制系统。

所述感热模块1包括测量部13和板状集热部11,所述测量部13为设有与温度传感器2形状相似的能容纳温度传感器2的一端部封闭的管状结构,即所述测量部13为中空的柱体,且一端封闭;所述测量部13贯穿于板状集热部11,测量部13的封闭端突出于板状集热部11,以使板状集热部11和装配于测量部13内的温度传感器2的测温部相对,所述温度传感器2装配于测量部13内并和所述测量部13的封闭端的内表面相贴合。

温度传感器2与测量部13之间的间隙填充导热硅脂3,以减少温度传感器2和感热模块1间的热阻,确保温度传感器2和感热模块1间充分传热,使温度传感器2可以更精确地测量到被测空气的温度,以使被测空气达到控制温度所需的响应时间更小。

所述板状集热部11的位于测量部13封闭端一侧的表面上固定有多个用于增加换热面积的集热栅板12,其中和测量部13的封闭端发生干涉的那部分集热栅板12和测量部13的封闭端的外表面相配合,并和测量部13的封闭端的外表面相固定,且充分接触。

集热栅板12用于和被测空气接触,增强被测空气之间以及被测空气和测量部13之间传导热量。

集热栅板12为平板,相互平行设置,优先地,两相邻集热栅板之间的间距相等(也可以不相等)。

优选地,集热栅板12垂直于板状集热部11(其也可以倾斜于板状集热部11);所述板状集热部11的厚度为2mm,集热栅板12的厚度为1.2mm,根据需要也可以选用其它厚度,由于不是本发明需要保护的技术点,在此不再一一列出。

所述测量部13、集热栅板12和板状集热部11为一体成型,避免焊接产生热阻,确保良好的导热性,材质为热导率高的铝,也可以为铜、银或碳纤维。

其中,所述集热栅板12的高度与测量部13的封闭端突出于板状集热部11的高度相同,如图1、图3所示,也可以高于或低于测量部13的封闭端突出于板状集热部11的高度。

上述感热模块1和被测空气的接触面积大,换热效率高,采用上述结构的感热模块,温度控制器的在测量被测空气温度时的动态性能优良,对室温的控制,只需要约2.5分钟可使室温达到目标控制温度。

所述板状集热部11的位于测量部13一侧的表面上也可以固定有多个用于增加换热面积的集热栅板12,其中和测量部13发生干涉的那部分集热栅板12和测量部13的外表面相配合,并和测量部13的外表面相固定,用于进一步增加感热模块的换热面积,增强传导被测空气的热量,提高温度传感器检测温度的精度,并降低所检测温度的波动幅度,为人们提供更舒适的温度环境。

感热模块的测量部贯穿于板状集热部,测量部的封闭端突出于板状集热部,板状集热部和装配于测量部内的温度传感器的测温部相对,优选地正相对,这样的布局,使温度传感器的测温部和感热模块间的热阻最小,温度传感器可以更直接有效地测量到代表被测流体温度的板状集热部的温度,以进一步提高温度检测的精度,减小实现被测空气温度达到被控目标温度的时间。

为了提高感热模块的换热效率,在其体积不变的情况下,采用曲面形状的集热栅板,可以有效地增大换热面积。

所述集热栅板12与平行于板状集热部11的平面的交线呈曲线,其对称分布于测量部13的周边,如左右两侧或四周(图中未画出),用于增加换热面积,提高温度传感器检测温度的精度,并降低所检测温度的波动幅度。

所述曲线由圆弧构成,或者所述曲线由抛物线构成,或者所述曲线由至少两个顺次连接且连接点处相外切的圆弧构成,或者所述曲线由至少二根直线段依次连接构成。

集热栅板12的所述4种应用结构形式分别具体描述如下。

应用形式1,所述曲线由单个圆弧构成,如图4所示,所述圆弧对称分布在测量部13的左右两侧,左侧圆弧凸向测量部13,右侧圆弧凸向测量部13;所述左侧圆弧和右侧圆弧之间的无集热栅板区域设置一个、两个或多个平板状的集热栅板,或设置一个、两个或多个与所述圆弧曲率相近的集热栅板,增加换面积,提高换热效率。

即集热栅板12呈圆弧状的弯曲板,用以增加感热模块1和被测空气的接触面积,增强换热效率,采用此结构的感热模块时,温度控制装置在测量被测空气温度时的动态性能优良,对室温的控制,只需要约2分钟可使室温达到目标控制温度。

应用形式2,所述曲线由单条抛物线构成,如图5所示,所述抛物线对称分布在测量部13的左右两侧,左侧抛物线凸向测量部13,右侧抛物线凸向测量部13;所述左侧抛物线和右侧抛物线之间的无集热栅板区域设置一个、两个或多个平板状的集热栅板,或设置一个、两个或多个与所述抛物线曲率相近的集热栅板,增加换面积,提高换热效率。

即集热栅板12呈抛物线状的弯曲板,用以增加感热模块1和被测空气的接触面,增强换热效率,采用此结构的感热模块时,温度控制装置在测量被测空气温度时的动态性能优良,对室温的控制,只需要约2分钟可使室温达到目标控制温度。

应用形式3,所述曲线由至少两个其自由端顺次连接且连接点处相切的圆弧构成,即集热栅板12呈波浪状的曲面薄板,如图6所示,相临圆弧的圆心分布在所述圆弧的不同侧,使相临圆弧相外切,并形成光滑曲线。

为便于理解以两个圆弧构成的曲线为例进行说明,如图6所示,所述曲线由两个相外切的圆弧构成,所述两个圆弧的圆心不在其中任一圆弧的同侧,以使两圆弧相外切,形成光滑曲线。

其用以增加感热模块1和被测空气的接触面,增强换热效率,采用此结构的感热模块时,温度控制器在测量被测空气温度时的动态性能优良,对室温的控制,只需要约1.8分钟可使室温达到目标控制温度。

应用形式4,所述曲线由至少二根直线段依次连接构成,即集热栅板12呈折线状的曲面薄板,如图7所示,为了描述方便,对前述直线段顺次进行连续编号,从一端对直线段顺次编号,如,1、2、3……n,其中奇数编号的直线段相互平行,偶数编号的直线段相互平行,其中编号连号的奇数编号的直线段和偶数编号的直线段的一端相连接,并在连接点进行圆角处理(图中未画出),以构成折线状的光滑曲线。

为便于理解举,以三条直线段构成的曲线为例进行说明,如图7所示,所述折线由三根直线段依次连接构成。

从下向上顺次对直线段编号:

1、2、3;其中第1号、第3号直线段平行,1号线段和2号线段相连,2号线段和3号线段相连,并对连接处进行圆角处理。

用以增加感热模块1和被测空气的接触面,增强换热效率,采用此结构的感热模块时,温度控制器在测量被测空气温度时的动态性能优良,对室温的控制,只需要约1.8分钟可使室温达到目标控制温度。

感热模块的测量部、板状集热部、集热栅板,使得感热模块与一定体域内的被测空气相接触,其具有更大的接触面积,温度检测面积更大,温度传感器所测量的温度为感热模块所接触的体域内被测空气的平均温度,测量体域的平均温度,更能反应被测空气温度水平。

当温度分布不均匀的被测空气流动时,和感热模块接触的被测空气即有较高温的也有较低温的,较高温的和低温的被测空气对感热模块的影响将部分甚至完全抵消,感热模块的温度波动幅度很小,与感热模块配合使用的温度传感器所检测的温度波动幅度非常小,温控系统所控制的被测空气的温度波动幅度非常小,其温度波动范围由原来的4度左右降低到不足1度,完全感觉不到忽冷忽热的感觉。

被测空气一般均为热的不良导体,热量从一处传递到另一处需要较长的时间,温度传感器若直接检测被测空气的温度,所检测的温度忽高忽低,波动幅度大,约4度,导致温度控系统频繁动作,则需要较长的响应时间才能使被测空气的温度达到控制目标温度。

感热模块采用高热导率的材料(如铜、铝、银或碳纤维)制成,与感热模块相接触的被测空气的热量通过感热模块从温度较高区域传递到温度较低区域,使该区域的被测空气的温度趋于相同,由于感热模块的热导率高,检测面积大,采用感热模块后所检测的温度的波动幅度小,大大减少了实现被测空气的温度达到控制目标温度的时间。

现有技术约需8分钟才能使室温达到控制目标温度,而本发明只需要不足3分钟使室温达到控制目标温度,即大大地减少了被测空气温度达到控制目标温度的响应时间。

其中,所述温度传感器优选地采用DS18B20数字式温度传感器,也可以采用其它型号温度传感器,不是本发明的保护点,在此不再一一列举。

所述温度传感器的测量部的端面为半圆形,板状集热部11为与温度控制器外形相适应的方形。

DS18B20数字温度传感器系“一线总线”结构,省去了信号的二次处理,节省了电子元器件的应用,减少了发热功耗,降低了电路自发热对室温检测精度的影响,提高温度传感器检测室温的精度。

不仅节约了设计空间,节省了人力成本,缩短了生产周期。

所述处理器模块把接收来自温度传感器、按键和通信模块的信号进行计算处理后得到的信号传送给显示模块显示;处理器把计算处理后的控制信号传递给通信模块,再由通信模块把所述信号传送给空调控制系统,用于空调机的控制运行,维持环境温度达到控制目标温度。

其中,所述电源模块,如图8所示,包括顺次电连接的整流桥D1、三端稳压芯片U1、及用于滤波的第1电容器C1和第2电容器C2。

电源模块用于把较高电压的直流电转换为较低电压的直流电,用于向温度传感器和处理器模块提供稳定可靠的电能。

所述温度传感器为DS18B20数字温度传感器,DS18B20数字温度传感器电连接有上拉电阻R1,电阻R1使其能够更可靠地工作。

所述处理器模块U2包括微处理器和时钟电路。

所述微处理器采用价格较低的单片机,如C51单片机,主要采集来自温度传感器、按键模块和通信模块的信号,并对采集的信号进行运算处理,再把运算得到的信号传递给显示模块和通信模块,通信模块把接收到的信号通过通信信道传送给空调控制系统。

第3电容C3为单片机的电源部分的滤波电路,晶震Y1、电容C4和C5构成单片机的时钟电路,用于向单片机提供时钟信号。

相对于传统的温度传感器来说,采用DS18B20数字温度传感器,省去了信号的二次处理,节省了电子元器件应用,减少了故障点,减少了控制电路发热,降低了电路自发热对室温检测精度的影响,提高温度传感器检测室温的精度;不仅节约设计空间、人力成本,还缩短了生产周期。

和现有技术相比,本发明具有如下技术进步性。

感热模块的测量部贯穿于板状集热部,测量部的封闭端突出于板状集热部,板状集热部和装配于测量部的温度传感器的测温部相对,使温度传感器的测温部和感热模块间的热阻最小,温度传感器可以更直接有效地测量到代表被测流体温度的板状集热部的温度,以进一步提高温度检测的精度,减小实现被测空气温度达到被控目标温度的时间。

温度传感器检测目标区域的平均温度,所测温度的波动幅度小,通过感热模块的测量部、板状集热部、集热栅板,使得感热模块与被测空气间具有更大的接触面积,温度传感器所测量的温度为感热模块所接触的被测空气区域的平均温度。

当温度分布不均匀的被测空气流动时,和感热模块接触的被测空气即有较高温的也有较低温的,较高温的和低温的被测空气对感热模块的影响将部分甚至完全抵消,感热模块的温度波动幅度小,与感热模块配合使用的温度传感器所检测的温度波动幅度非常小。

减小被测空气温度达到控制目标温度的响应时间,被测空气一般均为热的不良导体,热量从一处传递到另一处需要较长的时间,温度传感器若直接检测被测空气的温度,所检测的温度忽高忽低,波动幅度大,约4度,导致温度控系统频繁动作,则需要较长的响应时间才能使被测空气的温度达到控制目标温度。

感热模块采用高热导率的材料制成,与感热模块相接触的被测空气的热量通过感热模块从温度较高区域传递到温度较低区域,由于感热模块的热导率高,检