高考语文一轮复习专题八古代诗歌鉴赏.docx

《高考语文一轮复习专题八古代诗歌鉴赏.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考语文一轮复习专题八古代诗歌鉴赏.docx(120页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

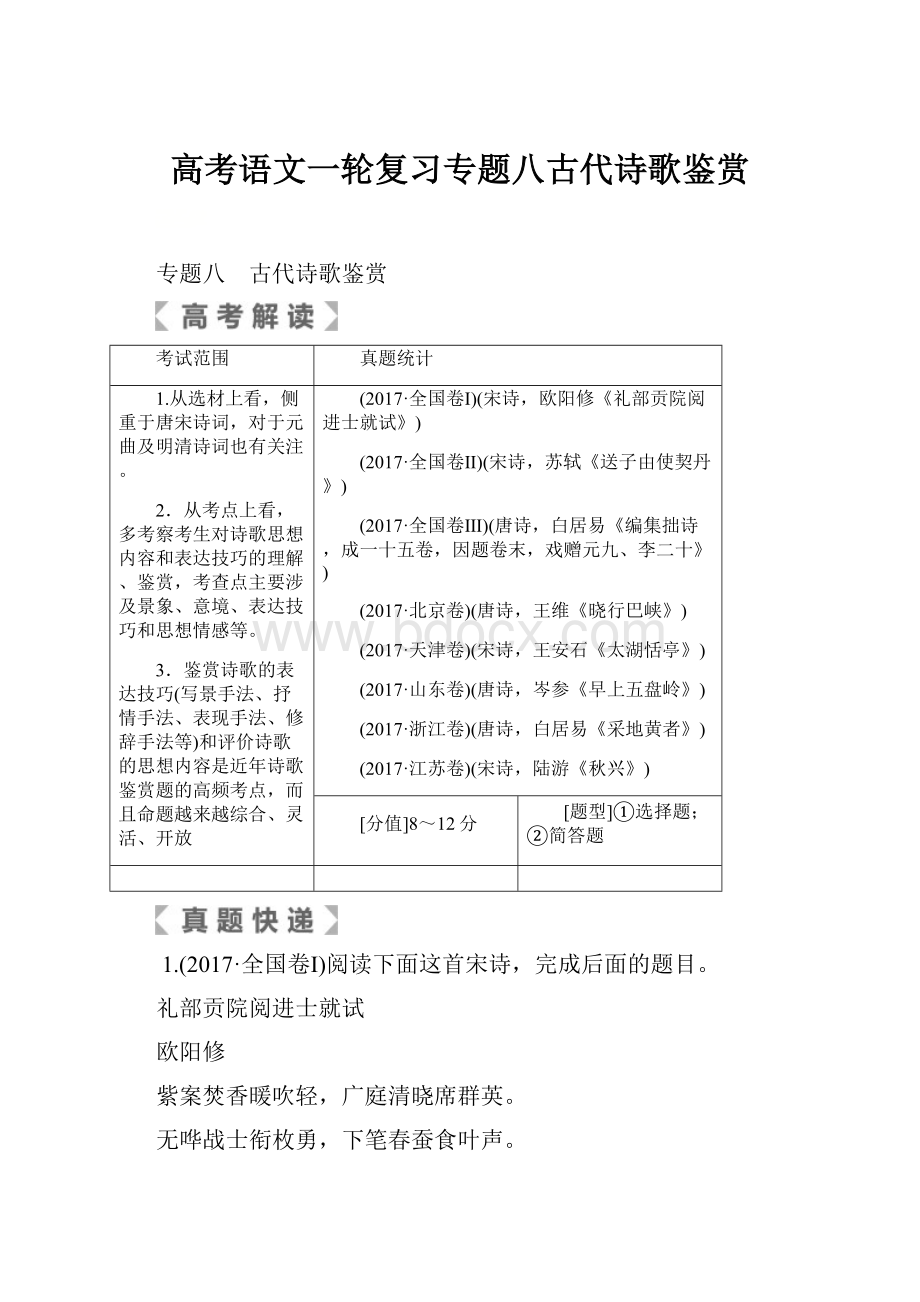

高考语文一轮复习专题八古代诗歌鉴赏

专题八 古代诗歌鉴赏

考试范围

真题统计

1.从选材上看,侧重于唐宋诗词,对于元曲及明清诗词也有关注。

2.从考点上看,多考察考生对诗歌思想内容和表达技巧的理解、鉴赏,考查点主要涉及景象、意境、表达技巧和思想情感等。

3.鉴赏诗歌的表达技巧(写景手法、抒情手法、表现手法、修辞手法等)和评价诗歌的思想内容是近年诗歌鉴赏题的高频考点,而且命题越来越综合、灵活、开放

(2017·全国卷Ⅰ)(宋诗,欧阳修《礼部贡院阅进士就试》)

(2017·全国卷Ⅱ)(宋诗,苏轼《送子由使契丹》)

(2017·全国卷Ⅲ)(唐诗,白居易《编集拙诗,成一十五卷,因题卷末,戏赠元九、李二十》)

(2017·北京卷)(唐诗,王维《晓行巴峡》)

(2017·天津卷)(宋诗,王安石《太湖恬亭》)

(2017·山东卷)(唐诗,岑参《早上五盘岭》)

(2017·浙江卷)(唐诗,白居易《采地黄者》)

(2017·江苏卷)(宋诗,陆游《秋兴》)

[分值]8~12分

[题型]①选择题;②简答题

1.(2017·全国卷Ⅰ)阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。

礼部贡院阅进士就试

欧阳修

紫案焚香暖吹轻,广庭清晓席群英。

无哗战士衔枚勇,下笔春蚕食叶声。

乡里献贤先德行,朝廷列爵待公卿。

自惭衰病心神耗,赖有群公鉴裁精。

(1)下列对这首诗的赏析,不恰当的两项是( BE )

A.诗的第一句写出了考场肃穆而又怡人的环境,衬托出作者的喜悦心情。

B.第三句重点在表现考生们奋勇争先、一往无前,所以把他们比作战士。

C.参加礼部考试的考生都由各地选送而来,道德品行是选送的首要依据。

D.朝廷对考生寄予了殷切的期望,希望他们能够成长为国家的栋梁之材。

E.作者承认自己体弱多病的事实,表示选材工作要依靠其他考官来完成。

解析 本题考查鉴赏诗歌的表达技巧、思想内容的能力。

B项,古代行军时士卒口中衔着枚(一种器具),以防喧哗。

诗歌的第三句用“衔枚”来形容考生肃静的状态,不是写考生的奋勇争先。

E项,诗歌的尾联是作者自谦的话,表现了他对同僚的谆谆嘱托,不是说作者自己体弱多病。

(2)本诗的第四句“下笔春蚕食叶声”广受后世称道,请赏析这一句的精妙之处。

答:

________________________________________________________________________

解析 本题考查鉴赏诗歌的语言的能力。

这句诗可以拆分为“下笔”“春蚕食叶声”两部分,思考两者的联系可知,诗句使用了比喻的修辞手法,用“春蚕食叶声”来比喻考生下笔写字的声音,以此表现作者的喜悦之情。

作者用“春蚕食叶声”来反衬考场的安静,运用了动中见静的方法。

答案 ①用春蚕食叶描摹考场内考生落笔纸上的声响,生动贴切;②动中见静,越发见出考场的庄严寂静;③强化作者充满希望的喜悦之情。

2.(2017·北京卷)阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

晓行巴峡

王 维

际晓投巴峡,馀春忆帝京。

晴江一女浣,朝日众鸡鸣。

水国舟中市,山桥树杪①行。

登高万井山,眺迥二流明。

人作殊方语,莺为故国声。

赖多山水趣,稍解别离情。

【注】①树杪:

树梢。

(1)下列对本诗的理解,不正确的一项是( C )

A.巴峡乡邑旭日东升,众鸡鸣唱,晴朗的江边一个女子在浣洗。

B.水国乡民在舟中行商,山上有桥,行人走在桥上,如在树颠。

C.诗人登高远眺,万亩良田,井然有序,二水流过,分外澄明。

D.诗人在暮春之际来到巴峡,山水之趣宽解着诗人的离愁别绪。

解析 本题考查鉴赏诗歌的思想内容的能力。

C项,“万亩良田”错,“井”即市井,此处指山城住户,“万井”指千家万户。

(2)“人作殊方语,莺为故国声”一联中,鸟雀之声传递了作者的思乡之情。

下列诗句采用这一写作手法的一项是( B )

A.欲暮黄鹂啭,伤心玉镜台。

(王昌龄《古意》)

B.天寒雁声急,岁晚客程遥。

(晁补之《吴松道中》)

C.苍鸠鸣竹间,两两自相语。

(张耒《感春》)

D.殷勤报春去,恰恰一莺啼。

(杨万里《和仲良春晚即事》)

解析 本题考查鉴赏诗歌的表达技巧的能力。

A项,用黄鹂婉转的叫声反衬抒情主人公内心的悲凉,传递的是深闺哀怨之情。

B项,用“雁声”体现岁暮途远的悲凉,表达诗人强烈的思乡情感。

C项,以“苍鸠鸣”表达了诗人对春天到来的喜悦之情。

D项,用“莺啼”表达了诗人对春天的喜爱之情。

(3)同样是描绘山峡,《晓行巴峡》与下列诗句相比,在运用意象、抒发情感方面有何不同?

请结合诗句,具体分析。

巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。

(郦道元《水经注》)

玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。

(杜甫《秋兴八首》)

答:

________________________________________________________________________

解析 本题考查鉴赏诗歌的形象、思想内容的能力。

意象方面,应注重分析诗歌描写的具体内容。

王维的诗使用了晴江、浣女、朝日、鸡鸣、水国、舟市、山桥、万井、莺啼等意象;郦道元的诗使用了三峡、猿鸣等意象,杜甫的诗使用了玉露、枫树、巫山、巫峡等意象。

情感方面,王维的诗歌主要表达了诗人对沿途所见所闻的喜爱之情,并通过写山水之趣,来宽解自己的离愁别绪;郦道元的诗中,诗人通过猿的叫声,渲染了巫峡的凄清,表达了内心的凄凉和悲苦;杜甫的诗中,诗人借“玉露”“枫树林”描绘的是秋天巫峡的凋零衰败之像,表达了内心的凄苦。

答案 《晓行巴峡》:

所用的“晴江”“浣女”“朝日”“鸡鸣”“水国”“万井”等意象,显示了巴峡水乡的祥和,色调明丽,诗人置身其中,虽有淡淡的思乡之情,情感却并不悲苦。

对比诗句:

所用的“猿鸣”“玉露”“枫树”等意象,显示了巫峡的萧瑟阴森,色调凄冷,情感悲苦。

3.(2017·江苏卷)阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。

秋 兴

陆 游

白发萧萧欲满头,归来三见故山秋。

醉凭高阁乾坤迮①,病入中年日月遒。

百战铁衣空许国,五更画角只生愁。

明朝烟雨桐江岸,且占丹枫系钓舟。

【注】①迮:

狭窄。

(1)根据中间两联,概括作者“愁”的原因。

答:

________________________________________________________________________

解析 本题考查鉴赏诗歌的思想内容的能力。

读题:

“中间两联”指出答题范围。

“概括”说明不需联系具体诗句。

思路:

“醉凭高阁乾坤迮”是说喝醉了凭高阁远眺,看到国土越来越少;“病入中年日月遒”是说自己人到中年,整日与病为伍;“百战铁衣空许国”是说自己一心报国,但报国无门;“五更画角只生愁”是说听闻五更天吹响的军号愁肠百结,说明战事未宁。

整合以上信息作答即可。

答案 壮志难酬,怀抱未展;中年多病,时光日迫;国土沦丧,战事未宁。

(2)简要赏析尾联的表达效果。

答:

________________________________________________________________________

解析 本题考查鉴赏诗歌的表达技巧的能力。

解答赏析诗句表达效果的题目,应明确诗句使用了何种手法,描写了什么内容,抒发了怎样的情感。

“明朝”点明所写内容是作者想象,是虚写。

“丹枫”表明时令是秋天,照应诗题中的“秋”字。

这两句的意思是说自己报国无门,只能想象自己将来在烟雨迷蒙的桐江岸边,驾一叶扁舟,在烟雨中垂钓的画面。

尾联寓情于景,表现了作者归隐的想法和寄情于渔的情怀。

答案 以“丹枫”照应“秋”;寓情于景,想象自己将来烟雨垂钓的画面,表达了自己隐逸的愿望,也暗含无奈和苦闷之情。

4.(2017·浙江卷)阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

采地黄者

白居易

麦死春不雨,禾损秋早霜。

岁晏无口食,田中采地黄①。

采之将何用?

持以易糇粮。

凌晨荷插②去,薄暮不盈筐。

携来朱门家,卖与白面郎。

与君啖肥马,可使照地光。

愿易马残粟,救此苦饥肠!

【注】①地黄:

玄参科植物名,其根可入药。

②插:

通“锸”。

铁锹。

(1)本诗前八句叙写________,后六句叙写________,反映了中唐时期悲惨的社会现实。

解析 本题考查鉴赏诗歌的思想内容的能力。

①开篇六句,诗人介绍为什么会有采地黄这一行为。

前两句交代了全诗的背景:

辛苦劳作的农民遭遇天灾,春日没雨,夏粮绝收,秋天又降早霜,秋粮减收。

第三至六句,交代了农民生活的境况。

农民到了年底没有粮食,只好去采地黄,拿地黄换粮食。

第七、八句写农民采地黄的艰辛,再次说明农民生活的不易。

以上八句叙写的中心是农民采地黄。

后六句叙写卖地黄的情形。

第九、十句写把采来的地黄卖给富贵公子。

那卖地黄者辛苦一整天采得不满一筐的劳动成果,只敢说给朱门人家拿去喂马。

那不足一筐的地黄,他哪敢说卖多少钱呢,只是央告说:

“愿易马残粟,救此苦饥肠!

”其可怜之状跃然纸上。

答案 采地黄 卖地黄

(2)这首诗的叙述与对比手法特色鲜明,试作赏析。

答:

________________________________________________________________________

解析 本题考查鉴赏诗歌的表达技巧的能力。

①叙述手法:

从叙述角度来看,本诗是从采地黄者的角度,以采地黄者的口吻叙述了采地黄和卖地黄的事。

诗人在客观的叙述中寄寓了对采地黄谋生的贫苦农民的同情和对那些豪门贵族的痛恨之情。

②对比手法:

诗人将采地黄以求度过饥荒的贫苦农民与朱门家的白面郎进行了多方面的对比。

一是把农家与朱门的不同身份进行对比,二是将采地黄者与白面郎的形象进行对比,三是把采地黄者饥饿无食与白面郎的马吃地黄的生活状况进行对比,在反复的对比中揭露了两个阶级的贫富差距。

尤其是结尾贫苦农民采集地黄以换取马饲料这一细节,对比强烈,突出了人不如马这一现象,使人在深深同情采地黄谋生的贫苦农民的同时,生出了对那些豪门贵族的切齿痛恨。

答案 叙述:

①以采地黄者的口吻叙述,虽无一字怨语,读来却愈觉辛酸。

②以时间顺序来叙述事情发展过程,层层深入,脉络分明,给人以清晰而深刻的印象。

③从头到尾都是客观叙述。

诗人寓情于事,貌似不动声色却渗透自己的爱憎之情。

对比:

①朱门与农家、白面郎与采地黄者、肥马食地黄与采地黄者饥肠无食等对比,揭露了贫富差距。

②着重突出“人不如马”,加强了对比效果,揭露深刻,批判的锋芒更加犀利。

2017年高考全国卷Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ设题形式均为五选二客观题+简答题。

鲁、苏、浙、津设题形式均为两道简答题。

诗歌鉴赏侧重于形象、语言和技巧三个方面,试题是以突破语言障碍,读懂诗歌为前提的。

明确诗歌所写内容,知道每一句具体写什么;了解作者是用什么手法写的;把握全诗表达了作者什么样的思想感情。

这三点是读诗的方法,也是命题的切入点。

考点一 鉴赏古代诗歌的形象

诗歌作品的形象指的是诗人根据现实生活中各种现象加以艺术概括形成的具有一定思想内容和艺术感染力的具体生动的人、物和自然景象。

诗歌作品中的人物、事件、自然景物和具体生活环境都是形象。

对于叙事诗而言,诗中的“人”和“事”是形象。

对于写景诗、状物诗而言,诗中的“景”和“物”是形象;对于抒情诗而言,诗中的抒情主人公(可以是人,也可以是物)就是形象。

考向一 人物形象

诗歌中的人物形象有两类。

一类是主人公形象,即诗歌中描写的人物形象。

如柳永的《雨霖铃》写与所爱女子离别时的无限忧伤和别后相思的绵绵情意,塑造了一个爱恨情长的艺术形象。

王昌龄的《出塞》塑造了戍边战士忠心报国、献身边塞的形象。

另一类是诗人形象。

诗人“我”的形象也就是抒情主人公的形象,实际上是“诗化了的作者”,是作者在诗中的“代言人”。

【例1】阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

书情寄上苏州韦使君兼呈吴县李明府①

崔 峒

数年湖上谢浮名,竹杖纱巾遂称情。

云外有时逢寺宿,日西无事傍江行。

陶潜县里看花发,庾亮楼中对月明。

谁念献书来万里,君王深在九重城。

【注】①这首诗作于崔峒晚年,其时,崔峒在潞府功曹任上,功曹属于闲官。

诗题中的“韦使君”指韦应物。

下列对这首诗的赏析,不正确的两项是( AE )

A.首句中的“谢”是“拒绝”的意思,诗句是说诗人不务政事,过着逍遥自在的生活。

B.“竹杖纱巾”是隐者装束,这一句是说诗人如隐者般逍遥自在地生活,大遂平生之愿。

C.前两联写了诗人的生活情景,引出了颈联对两位友人的生活情景的描写。

D.颈联运用了典故,将李明府比作陶潜,将韦应物比作庾亮,夸赞他们的雅洁。

E.最后一联写诗人不愿从万里之外给君王献书,因为君王深居禁宫无法收到。

解析 A项,“作者不务政事”曲解诗意,根据注释信息可知,作者当时任功曹这样的闲职,作者只是无政事可做。

E项,对最后一联有曲解,最后一联是作者的诉苦,是埋怨自己上书,君王却不能赏识自己。

【例2】(2017·全国卷Ⅱ)阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。

送子由使契丹

苏 轼

云海相望寄此身,那因远适更沾巾。

不辞驿骑凌风雪,要使天骄识凤麟。

沙漠回看清禁月①,湖山应梦武林春②。

单于若问君家世,莫道中朝第一人③。

【注】①清禁:

皇宫。

苏辙时任翰林学士,常出入宫禁。

②武林:

杭州的别称。

苏轼时知杭州。

③唐代李揆被皇帝誉为“门地、人物、文学皆当世第一”。

后来入吐蕃会盟,酋长问他:

“闻唐有第一人李揆,公是否?

”李揆怕被扣留,骗他说:

“彼李揆,安肯来邪?

”

本诗首联表现了诗人什么样的性格?

请加以分析。

答:

________________________________________________________________________

解析 诗的首联点题,写兄弟宦游四海,天各一方,已是常事,这次也不会因远别而悲伤落泪。

“那因远适更沾巾”化用王勃“无为在歧路,儿女共沾巾”的诗句,表现了诗人的豁达与坦然。

答案 表现了诗人旷达的性格。

苏轼兄弟情谊深重,但诗人远在杭州,与在京城的苏辙已是天各一方。

这次虽是远别,诗人表示也不会作儿女之态,悲伤落泪。

【设问方式】

1.诗中×××的形象有什么特点?

请结合诗歌内容加以分析。

2.请结合全诗,简要分析诗人的形象。

【知识储备】

古代诗歌常见的人物形象

类别

例句及分析

不慕权贵、豪放洒脱、傲岸不羁的形象

李白的“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”(《梦游天姥吟留别》),表现了他淡于富贵、傲视权贵的思想,也反映了他傲岸不羁、豪放自负的性格

心忧天下、忧国忧民的形象

杜甫写:

“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!

风雨不动安如山。

呜呼!

何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

”(《茅屋为秋风所破歌》)诗人并不仅仅停留在个人的哀怨中,而能推己及人,表现了他忧国忧民的性格

寄情山水、淡泊名利、归隐田园、闲适自在的隐者形象

王维的《山客》:

“桃红复含宿雨,柳绿更带朝烟。

花落家童未扫,莺啼山客犹眠。

”在桃红柳绿的明媚景色中,在花落莺啼的宁静环境中,“山客”睡得酣恬安稳,对身外之境一无所知,体现了“山客”闲适恬淡的心态。

一个热爱自然、淡泊名利、追求自由闲适生活的“山客”(隐者)形象展现在读者面前

怀才不遇、壮志难酬的形象

陈子昂的“念天地之悠悠,独怆然而涕下”,(《登幽州台歌》)写前不见圣贤之君,后不见贤明之主,想起天地茫茫悠悠无限,不觉悲伤得流下眼泪,塑造了一个空怀报国为民之心却不得施展的怀才不遇的知识分子形象

矢志报国、慷慨愤世的形象

陆游的“塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑”(《书愤》),表达了他忠心报国而不被重用的情感,形象鲜明

送别友人、思念故乡的形象

郑谷的《淮上与友人别》:

“扬子江头杨柳春,杨花愁杀渡江人。

数声风笛离亭晚,君向潇湘我向秦。

”塑造了一个满怀各向天涯的无限愁绪的送别人形象

献身边塞、反对征伐的形象

王翰的《凉州词》:

“葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。

醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。

”塑造了醉卧沙场、视死如归的边塞将士形象

爱恨情长的形象

苏轼的《江城子》:

“十年生死两茫茫,不思量,自难忘……”塑造了深深思念着亡妻、历经风霜也难忘的诗人形象

【解题技巧】

鉴赏诗歌人物形象的三个切入点

1.从标题、注释入手,因为标题或者注释往往对诗歌中的人物形象的身份、经历及思想情感起着重要的提示作用。

2.从人物的动作、神态、心理等描写入手把握人物形象。

如【例1】“竹林纱巾”“逢寺宿”“傍江行”都显示出人物的隐士身份与高雅的志趣。

3.通过诗歌中的景物描写(意象)来把握人物形象。

因为景物描写能够对人物的心理起烘托作用,能体现人物心境。

比如:

明月夜,多用来刻画他乡游子、闺中少妇、戍边将士等形象;雁北飞,多用来刻画羁旅行役、伤春悲秋、壮志难酬等形象。

【答题模板】

鉴赏诗歌人物形象的答题步骤和参考句式

1.答题步骤

第一步:

概括形象,即写出人物形象的特点,如忧国忧民、壮志未酬、清高脱俗等。

第二步:

分析文本,即阐述为什么是这种特点,从诗中的哪些诗句可以看出。

第三步:

指明作用,如表达了作者怎样的思想感情,对表达诗歌主旨有什么作用。

2.参考句式

这首诗形象生动地塑造了一个(群)( )的形象。

诗歌通过( )(如语言、手法、内容等),抒发(或“体现”“表现”等)了诗人(或“主人公”)( )的情感(或“态度”“情操”等)。

1.阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

长安月夜与友人话故山

赵 嘏

宅边秋水浸苔矾①,日日持竿去不归。

杨桃风多潮未落,蒹葭霜冷雁初飞。

重嘶匹马吟红叶,却听疏钟忆翠微②。

今夜秦城③满楼月,故人相见一沾衣。

【注】①苔矶:

水边突出的长满青苔的岩石。

②翠微:

青翠的山色,泛指青翠的山。

③秦城:

长安。

下列对这首诗的赏析,不正确的两项是( AD )

A.“宅边秋水浸苔矶”描写了住宅旁边秋水浸湿苔矶的情景,既点明了时令特点,又渲染了一种凄清悲凉的气氛。

B.“日日持竿去不归”是虚写,回忆当年在故乡的生活状态,“持竿”表现诗人生活的闲适,“去不归”表现诗人对持竿垂钓的喜爱。

C.“重嘶匹马吟红叶”使用拟人的手法,意思是马的嘶鸣也许是在吟唱红叶的美好吧,诗人以此表现对家乡风物的赞美之情。

D.“却听疏钟忆翠微”是对故乡风物的回忆,意思是诗人回忆起在故乡山中听到的钟声,还有那青翠欲滴的山色。

E.尾联回到现实,写诗人与友人相见,禁不住流下泪来,泪水沾湿了衣裳,这表现了诗人无时无刻不在思念故乡的深情。

解析 A项,“渲染了一种凄清悲凉的气氛”错,作者回忆中的故山生活是轻松闲适的。

D项,解读错误,“却听疏钟忆翠微”是说听到钟声忆起了故乡的山色。

2.阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

塞下曲六首(其一)

李 白

五月天山雪,无花只有寒。

笛中闻折柳,春色未曾看。

晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。

愿将腰下剑,直为斩楼兰。

这首诗中塑造了怎样的主人公形象?

请简要分析。

答:

________________________________________________________________________

解析 本诗为边塞诗,前四句写边塞的自然风光:

五月的天山仍是满山飘雪,只有凛冽的寒气,根本看不见花草。

只有在笛声《折杨柳》曲中才能想象到春光,而现实中从来就没有见过春天。

后四句写将士们的生活:

战士们白天在金鼓声中与敌人进行殊死的战斗,晚上却是抱着马鞍睡觉。

但愿腰间悬挂的宝剑,能够早日平定边疆,为国立功。

边关环境的恶劣衬托出了将士们的征战豪情,流露出诗人的赞美之情与向往之意。

答案 这首诗塑造了为国杀敌的边关将士的形象,通过对边关将士在恶劣环境中不畏艰苦、早起晚睡、为国杀敌场景的描写,表达了诗人对边关将士的赞美之情。

诗人希望像边关将士那样报效祖国,建功立业。

考向二 景物形象

鉴赏诗歌的景物形象,就是把握景物中所体现出来的绚丽、明丽、雄奇、雄伟、萧瑟、清幽、凄冷等特色,感受其所营造的意境和氛围。

【例1】阅读下面这首宋词,完成后面的题目。

行香子

赵 鼎①

草色芊绵,雨点阑斑。

糁飞花、还是春残。

天涯万里,海上三年。

试倚危楼,将远恨,卷帘看。

举头见日,不见长安。

谩凝眸、老泪凄然。

山禽飞去,榕叶生寒。

到黄昏也,独自个,尚凭阑。

【注】①1138年,面对金国的进攻,南宋大臣多主张割地求和;赵鼎坚决反对,遭到秦桧忌恨。

秦桧做宰相后,将他一贬再贬,最后流放到吉阳军(今海南三亚)。

赵鼎最终绝食而死。

下列对这首词的赏析,不正确的两项是( AE )

A.“草色芊绵,雨点阑斑”描写了草木繁密茂盛、小雨淅沥的景色,作者借景抒情,以乐景衬哀情。

B.“天涯万里,海上三年”概括了作者被贬谪到海南的三年生活,万里之遥,三年之久,语甚沉痛。

C.“举头见日,不见长安”中的“长安”实际上是指南宋的都城临安,这是作者的一种委婉的说法。

D.“谩凝眸”是说枉自定睛远望,不能慰己老怀,所以紧跟着的就是“老泪凄然”,这七个字直抒胸臆。

E.“山禽飞去,榕叶生寒”描写了作者凭栏远眺所见的景色,山鸟飞去,榕叶生在寒冷的环境之中。

解析 A项,“以乐景衬哀情”错,词中的“草色芊绵,雨点阑斑”不是乐景。

E项,“榕叶生在寒冷的环境之中”错,“生寒”的意思是绿色的榕叶让作者内心升起寒意,更感悲凉。

【例2】(2017·天津卷)阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。

太湖恬亭

王安石

槛临溪上绿阴围,溪岸高低入翠微。

日落断桥人独立,水涵幽树鸟相依。

清游始觉心无累,静处谁知世有机。

更待夜深同徙倚①,秋风斜月钓舟归。

【注】①徙倚:

徘徊,流连不去。

第二联描绘了怎样的画面?

答:

________________________________________________________________________

解析 描绘画面是一种分析景物形象的题型,回答时要找出诗中的景物(意象),概括景象(意境)的特点。

第二联的意象有落日、断桥、人、溪水、幽树、鸟,人景相融,宁静和谐。

答案 人景相融的宁静画面:

断桥边夕阳西下,树影倒映水中,鸟雀在枝头相互依偎,诗人独自欣赏美景。

【设问方式】

1.诗中所描写的景物有什么特点?

请结合诗句分析。

2.××句描绘了什么样的景象?

有何作用?

【知识储备】

常见意境特点

意境特点

例句

雄浑壮丽

大漠孤烟直,长河落日圆。

(王维《使至塞上》)

壮阔苍茫

西风残照,汉家陵阙。

(李白《忆秦娥》)

苍凉悲壮

飘飘何所似,天地一沙鸥。

(杜甫《旅夜书怀》)

闲适恬淡

采菊东篱下,悠然见南山。

(陶渊明《饮酒》)

清幽明净

明月松间照,清泉石上流。

(王维《山居秋暝》)

明丽清新

东边日出西边雨,道是无晴却有晴。

[刘禹锡《竹枝词二首(其一)》]

萧疏凄寂

秋山起暮钟,楚雨连沧海。

(韦应物《淮上即事寄广陵亲故》)

安谧美好

木末芙蓉花,山中发红萼。

(王维《辛夷坞》)

高远深邃

昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。

(晏殊《蝶恋花》)

淡雅幽远

自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁。

(秦观《浣溪沙》)

清冷幽静

泉声咽危石,日色冷青松。

(王维《过香积寺》)

【解题技巧】

鉴赏诗歌景物形象“三要”

1.要明确写景的主要技巧,如虚实相生、情景交融、渲染烘托等表现手法,比喻、拟人等修辞手法,远近高低等角度位置变化,动静结合、视听结合、白描、细节描写等描写方法。

2.要掌握表现写景特色的名词术语,如有声有色、清新明丽、宁谧清幽、淡泊悠远、空灵飘逸、宏大壮观、博大雄浑等。

3.要审清题干的要求。

如果题干要求概括景物特点或者只问写了哪些景象,则只需要提炼出景物并简要概括出特点即可。

如果题干明确要求结合诗句分析,就需要结合具体诗句进行描述或者分析,拟写的答案要包含景物、景物特征、所用手法技巧、景物的表达效果,有时还要提及表达的情感等。

【答题模板】

鉴赏诗歌景物形象的答题步骤和参考句式