人教版学年九年级上学期同步第四单元语文试题.docx

《人教版学年九年级上学期同步第四单元语文试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版学年九年级上学期同步第四单元语文试题.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

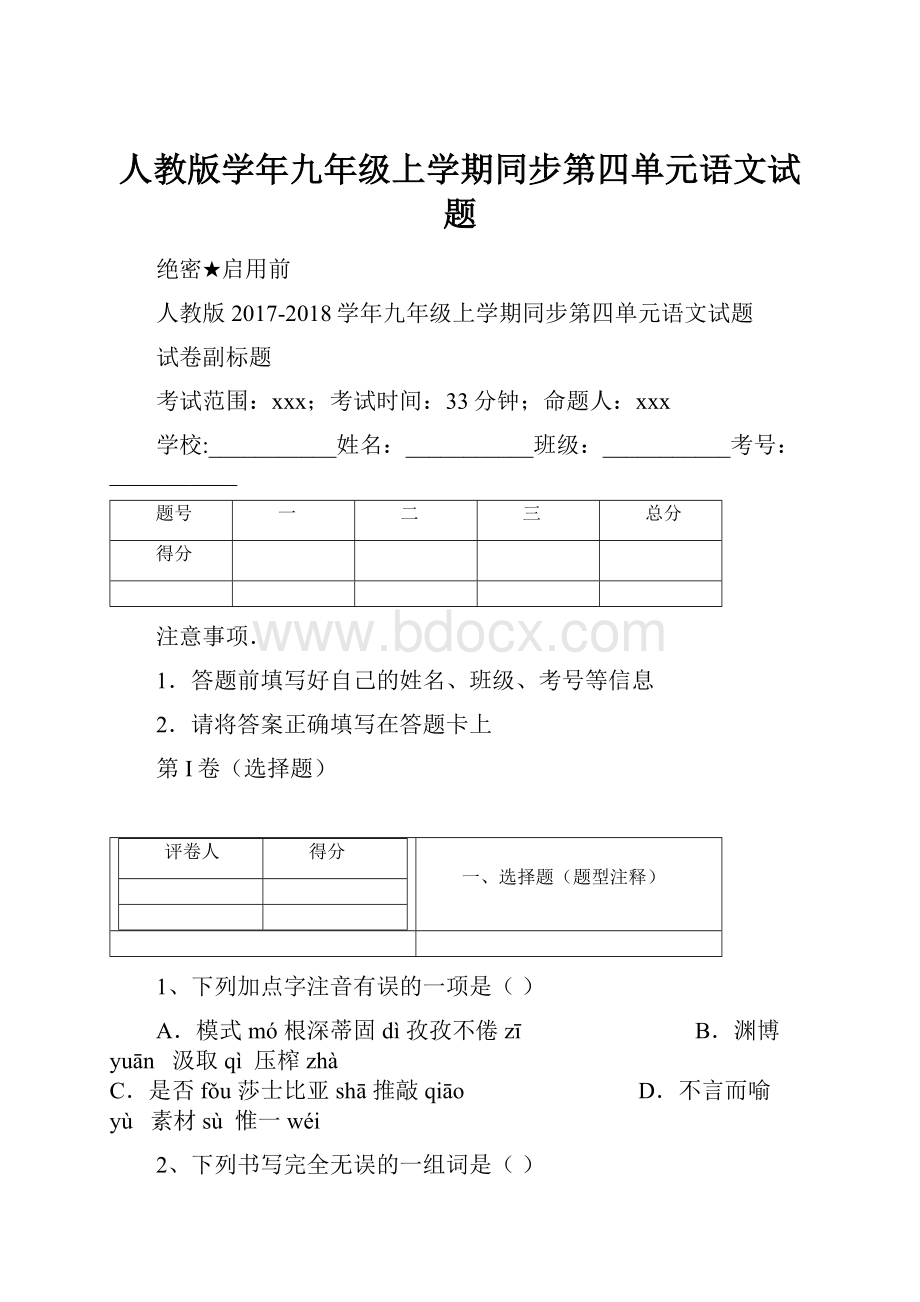

人教版学年九年级上学期同步第四单元语文试题

绝密★启用前

人教版2017-2018学年九年级上学期同步第四单元语文试题

试卷副标题

考试范围:

xxx;考试时间:

33分钟;命题人:

xxx

学校:

___________姓名:

___________班级:

___________考号:

___________

题号

一

二

三

总分

得分

注意事项.

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

评卷人

得分

一、选择题(题型注释)

1、下列加点字注音有误的一项是( )

A.模式mó 根深蒂固dì孜孜不倦zī B.渊博yuān 汲取qì 压榨zhà

C.是否fǒu莎士比亚shā推敲qiāo D.不言而喻yù 素材sù 惟一wéi

2、下列书写完全无误的一组词是( )

A.祈祷 前仆后继 一味 怀古丧今 B.家谱 不足为踞 光耀 地大物博

C.既然 埋头苦干 抹杀 舍身求法 D.袒护 求神拜佛 倘若 希望邈茫

3、下列加点词语或成语使用错误的一项是( )

A.很多同学在教室里孜孜不倦地学习。

B.很多错误的思想在我们的头脑中根深蒂固。

C.这次考试很多题目老师没有讲过,这真是不言而喻,所以我们不会做。

D.写作文时,我们要认真推敲每一个字词,力求文章写的优美生动。

4、《事物的正确答案不止一个》中,下列观点不属于作者的观点是()

A.要有创造力,关键是要保持好奇心,不断积累知识。

B.要有创造力,就不能满足于一个答案,而要去探索新思路,去运用所得的知识。

C.一旦产生小的灵感,相信它的价值,并锲而不舍地把它发展下去。

D.并非任何人都拥有创造力。

5、下列句子是单句的一项是( )

A.科学进展的历史告诉我们,新的知识只能通过实地实验而得到,不是由自我检讨或哲理的清谈就可求到的。

B.实验的过程不是消极的观察,而是积极的、有计划的探测。

C.因为这个文化背景,中国学生大都偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手。

D.我觉得真正的格物致知精神,不但在研究学术中不可缺少,而且在应付今天的世界环境中也是不可少的。

6、下列短语结构类型相同的一项是( )

A.中国学生 自然科学 传统教育 社会环境

B.抽象思维 轻视实验 一帆风顺 没有准备

C.做研究 作主张 出主意 显微镜

D.经书里说 盲目接受 栽种竹子 袖手旁观

7、根据句意依次填空最恰当的一项是( )

(1)是否存在____________创造力和缺乏创造力的区别呢?

(2)不论是研究自然科学,研究人文科学,还是在个人行动上,我们都要保留一个怀疑求真的态度,要靠实践来____________事物的真相。

(3)我们今天对于马克思列宁主义的经典著作,也应该____________虚心的态度。

A.富余 发现 拿 B.富有 发现 抱

C.富有 发明 拿 D.富余 发明 抱

8、下列说法有误的一项是( )

A.“应有格物致知精神”这个题目明确地体现了作者的观点,即论点。

B.《谈读书》的作者是英国哲学家、作家弗兰西斯·培根。

C.《不求甚解》是一篇驳论,在批驳别人观点的过程中,又阐述了自己的主张。

D.“中国人现在是在发展着‘自欺力’。

”这句话中的“中国人”是指全体中国人。

第II卷(非选择题)

评卷人

得分

二、现代文阅读(题型注释)

阅读《谈读书》节选,完成下列小题。

①读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩;凡有所学,皆成性格。

②人之才智但有滞碍,无不可读适当之书使之顺畅,一如身体百病,皆可借相宜之运动除之。

③滚球利睾肾,射箭利胸肺,漫步利肠胃,骑术利头脑,诸如此类。

④如智力不集中,可令读数学,盖演题须全神贯注,稍有分散即须重演;如不能辨异,可令读经院哲学,盖此辈皆吹毛求疵之人;如不善求同,不善以一物阐证另一物,可令读律师之案卷。

⑤如此头脑中凡有缺陷,皆有特药可医。

9、选段第①句使用了什么修辞手法?

其作用是什么?

10、第②至⑤句阐述的观点是什么?

采用了什么论证方法?

11、你在课下,一定搜集了一些读书的名言警句,请写出两句来。

①

②

12、结合你的阅读经验,谈谈某一学科或某一本书对你性格的影响。

阅读下文,完成下列小题。

①只要略有知觉的人就都知道;这回学生的请愿,是因为日本占据了辽吉,南京政府束手无策,单会去哀求国联,而国联却正和日本是一伙。

读书呀,读书呀,不错,学生是应该读书的,但一面也要大人老爷们不至于葬送土地,这才能够安心读书。

报上不是说过,东北大学逃散,冯庸大学逃散,日本兵看见学生模样的就枪毙吗?

放下书包来请愿,真是已经可怜之至。

不道国民党政府却在十二月十八日通电各地军政当局文里,又加上他们“捣毁机关,阻断交通,殴伤中委,拦劫汽车,攒击路人及公务人员,私逮刑讯,社会秩序,悉被破坏”的罪名,而且指出结果,说是“友邦人士,莫名惊诧,长此以往,国将不国”了!

②好个“友邦人士”!

日本帝国主义的兵队强占了辽吉,炮轰机关,他们不惊诧;阻断铁路,追炸客车,捕禁官吏,枪毙人民,他们不惊诧。

中国国民党统治下的连年内战,空前水灾,卖儿救穷,砍头示众,秘密杀戮,电刑逼供,他们也不惊诧。

在学生的请愿中有一点纷扰,他们就惊诧了!

③好个国民党政府的“友邦人士”!

是些什么东西!

④即使所举的罪状是真的罢,但这些事情,是无论那一个“友邦”也都有的,他们的维持他们的“秩序”的盗狱,就撕掉了他们的“文明”的面具。

摆什么“惊诧”的臭脸孔呢?

⑤可是“友邦人士”一惊诧,我们的国府就怕了,“长此以往,国将不国”了,好象失了东三省,党国倒愈象一个国,失了东三省谁也不响,党国倒愈象一个国,失了东三省只有几个学生上几篇“呈文”,党国倒愈象一个国,可以博得“友邦人士”的夸奖,永远“国”下去一样。

⑥几句电文,说得明白极了:

怎样的党国,怎样的“友邦”。

“友邦”要我们人民身受宰割,寂然无声,略有“越轨”,便加屠戮;党国是要我们遵从这“友邦人士”的希望,否则,他就要“通电各地军政当局”,“即予紧急处置,不得于事后借口无法劝阻,敷衍塞责”了!

⑦因为“友邦人士”是知道的:

日兵“无法劝阻”,学生们怎会“无法劝阻”?

每月一千八百万的军费,四百万的政费,作什么用的呀,“军政当局”呀?

⑧写此文后刚一天,就见二十一日《申报》登载南京专电云:

“考试院部员张以宽,盛传前日为学生架去重伤。

兹据张自述,当时因车夫误会,为群众引至中大,旋出校回寓,并无受伤之事。

至行政院某秘书被拉到中大,亦当时出来,更无失踪之事。

”而“教育消息”栏内,又记本埠一小部分学校赴南京请愿学生死伤的确数,则云:

“中公死二人,伤三十人,复旦伤二人,复旦附中伤十人,东亚失踪一人(系女性),上中失踪一人,伤三人,文生氏死一人,伤五人……”可见学生并未如国府通电所说,将“社会秩序,破坏无余”,而国府则不但依然能够镇压,而且依然能够诬陷,杀戮。

“友邦人士”从此可以不必“惊诧莫名”,只请放心来瓜分就是了。

13、在第①段中找出敌论点和论据写在下面。

(1)敌论点:

(2)敌论据:

14、阅读②③④段,这几段文字是针对“国府”通电中___ _ __的谬论来批驳的,第⑤段则是针对通电中 _________ _____的谬论来批驳的。

15、第②段剥“友邦人士”的画皮,用了三个“不惊诧”和一个“惊诧”形成鲜明对比,说明“友邦人士”是 _的同伙,___________后台,___________死敌。

16、第⑤段中“好像……一样”用_________、________的句式批驳敌论,一连串的推论一个比一个有力地显出敌论的荒谬,从驳论方法看,这是________法。

17、依次写出“国将不国”“永远‘国’下去”中三个“国”字的意思。

18、第⑧段说“写此文后”表明这篇文章已经写完,既然如此,为什么还要加上这一段?

有这个必要吗?

评卷人

得分

三、命题作文(题型注释)

19、走进网络,拥抱自然,关注特点,研究课题,参加竞赛,服务社会,善待他人,学做家务……生活处处是课堂,这些多姿多彩的课堂能开阔视野,增长才干;能锻炼体魄,磨练意志,能使心灵得到净化,智能得到开发……

请以“这也是课堂”为题,写一篇字数不少于600字的文章。

要求:

①自选角度,自定立意。

②除诗歌外,文体不限,文体特征鲜明。

③字数不少于600字。

④文中不得出现真实的校名、人名。

如果需要,请用“×××”代替。

参考答案

1、B

2、C

3、C

4、D

5、A

6、A

7、B

8、D

9、排比。

作用是:

它可使文章的节奏感加强,条理性更好,更利于表达强烈的感情。

10、观点:

读书的益处。

举例论证。

11、书籍是人类进步的阶梯;书,犹药也,善读可以医愚。

12、结合阅读经验,谈谈某一学科或某一本书对性格的影响,言之成理即可。

13、“友邦人士……国将不国”“捣毁机关……悉被破坏”

14、友邦人士,莫名惊诧长此以往,国将不国

15、日本帝国主义 国民党反动政府 中国人民

16、排比 反复 归谬

17、国家成为国家像个国家

18、可以更有力地批驳敌论,以子之矛攻子之盾。

19、这也是课堂

自立是很重要的。

要想在社会上生存,就要学会自立;团队是重要的,俗话说“人多力量大”;团结是重要的,它让团队的力量发挥出来。

这次综合实践活动中,我明白了这些。

刚进入这所实践学校,我们便兴奋不已,讨论着接下来的事。

但是,在听学校和活动讲解时的时间,仿佛过去了好几年似的,让我们等也等不住。

“终于好了,可以走了!

”我在心中想着。

来到炉灶面前,我甚至有点慌了,要先怎么做呢?

对,先烧火。

向老师借来打火机,可是却怎么也点不燃,看着其他组都已燃起熊熊烈火,我便更急了。

在经过冷静之后,我们才点燃了一点小火。

慢慢的,火大起来了,我的眉头也舒展开了些。

不过,烟熏得我们眼泪都出来了。

同学们按次序来做菜,大家好像都练过似的,手法很熟,但也不免出点小意外。

我按照妈妈说的每一步,小心地按顺序放着食物和调味料。

我拿着锅铲在锅中拌着。

终于好了,我迫不期待地拿出筷子。

吃了自己煮的食物,我不禁自恋了一下。

后来又出了别人的菜,这中午过的真是心满意足啊!

后来我们在老师的带领下进行了一个团队游戏,叫做“有轨电车”。

这真是太不容易了,只要九个人中有一个不配合,那整组都走不动,甚至会摔倒。

这可真让我认识到“团队力量大”啊!

经过一天的活动,我们脸上都有了倦意,但是心中却想着继续玩耍!

这活动给人带来的魅力太大了!

这真是让我难忘的一堂课!

【解析】

1、试题分析:

B项,改为,汲取jí。

字形题从表象上看主要考核双音节词语和成语,有时会考核三字的专业术语和熟语,从分类看主要考核音近字或形近字,音近字注意据义定形,形近字可以以音定形。

运用的方法主要有对举、组词、读音、形旁辨形。

2、试题分析:

A项,怀古丧今—怀古伤今。

B项,不足为踞—不足为据。

D项,希望邈茫—希望渺茫。

不写错字、别字、形似字。

可根据上下文的内容推断字形。

遇到形声字或会意字,凭经验和印象辨别出错误的字。

此题有的字笔画比较多,平常就得多写几遍。

3、试题分析:

C项,“这次考试很多题目老师没有讲过,这真是不言而喻,所以我们不会做”加点词语或成语使用错误。

不言而喻,喻:

了解,明白。

不用说话就能明白。

形容道理很明显。

4、试题分析:

D项,“并非任何人都拥有创造力”不属于作者的观点。

《事物的正确答案不止一个》论述的是:

任何人都拥有创造力,首先要坚信这一点。

关键是要经常保持好奇心,不断积累知识;不满足于一个答案,而去探求新思路,去运用所得的知识;一旦产生小的灵感,相信它的价值,并锲而不舍地把它发展下去。

如果能做到这些,你一定会成为一个富有创造性的人。

5、试题分析:

A项,主语部分“科学进展的历史”,谓语部分“告诉”,宾语部分“我们,新的知识只能通过实地实验而得到,不是由自我检讨或哲理的清谈就可求到的”。

这是个双宾语的单句。

6、试题分析:

A项,都是偏正短语。

B项,“抽象思维”“轻视实验”“没有准备”为偏正短语;“一帆风顺”是主谓短语。

C“做研究”“作主张”“出主意”是动宾短语;“显微镜”是偏正短语。

D项,“经书里说”“盲目接受”“袖手旁观”是偏正短语;栽种竹子是动宾短语。

7、试题分析:

运用搭配的方法进行破题、解题,是最快的一种方法,也是最有效的一种方法。

为什么这样说呢?

这是因为,在我们汉语形成、发展过程中,有些词搭配的对象是不同的,词的搭配有一定的限度,不能任意组合。

词语的搭配要符合两个原则:

一是合乎事理;另一个是合乎习惯。

如“发现”支配“事物的真相”,而不能用“发明”来支配“事物的真相”。

点睛:

答此类题需先将所给词语逐一浏览,就词义与词性做到全面掌握。

总之,判断正确答案要从多角度去考虑,把语境、语法、常识、固定搭配等有机地结合起来综合考虑是做好选词填空题的最佳方法。

选词填空一定要观察语境,然后斟酌词义,选择后再通观一遍。

8、试题分析:

中国人现在是在发展着“自欺力”中国人指的是中国人之中的愚昧懦弱的中国人,而不是指“指全体中国人”。

9、试题分析:

考查修辞手法及其表达效果。

“读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩”明显使用了排比的修辞手法。

作用是:

它可使文章的节奏感加强,条理性更好,更利于表达强烈的感情,增强语言的气势。

此排比句说明,高雅情趣使人眼界拓展,提高人的文化修养,使生活更加充实而富有意义

10、试题分析:

考查文章论述的主要观点及其论证方法的类型。

一问,此题要通读选文后,用自己的语言概括:

第②至⑤句阐述的观点是读书的益处。

二问,“滚球利睾肾,射箭利胸肺,漫步利肠胃,骑术利头脑”等,都是运用的举例论证。

11、试题分析:

考查对名言警句的积累。

此考查侧重于阅读的宽度、知识的广度、多读书,多接触社会,多体验生活,多积累名言知识,这是解答这类题的关键。

学生写出名言警句即可。

12、试题分析:

这是一种主观性较强题目。

学生能谈出自己对学科或书籍内容、主旨的主观感受、领悟或情感的体验,或谈由学科或书籍引发的思考,获得人生启迪、审美情趣等。

学生理解原文的内容、思想和情感,阐述自己感受,概括出自己的看法和体会,并能陈述理由。

注意要谈的是某一学科或某一本书对性格的影响,要结合自己的阅读经验,找最为熟悉或对自己感受最深的学科或书籍作答。

13、试题分析:

本文是典型的驳论文。

首先列出敌论点作为批驳的靶子,通读第一段后可知敌论点是“友邦人士,莫名惊诧,长此以往,国将不国”。

敌论据是“捣毁机关,阻断交通,殴伤中委,拦劫汽车,攒击路人及公务人员,私逮刑讯,社会秩序,悉被破坏”。

14、试题分析:

考查对敌批驳的顺序。

纵观选文,第②③④段是反驳的第一个层次,是针对“国府”通电中“友邦人士,莫名惊诧”的谬论来批驳的。

而第⑤段则是反驳的第二个层次,是针对通电中“长此以往,国将不国”的谬论来批驳的。

文章条理清晰,逻辑严密。

15、试题分析:

考查对比修辞手法的表达效果。

第②段剥“友邦人士”的画皮,用了三个“不惊诧”和一个“惊诧”形成鲜明对比,说明“友邦人士”是日本帝国主义的同伙,国民党反动政府的后台,中国人民死敌。

对比是为了突出一个方面,这里突出的是“友邦人士”的丑恶嘴脸和性质类型。

16、试题分析:

考查修辞手法的类型和驳论的方式。

“好象失了东三省,党国倒愈象一个国,失了东三省谁也不响,党国倒愈象一个国,失了东三省只有几个学生上几篇呈文,党国倒愈象一个国”运用的是排比修辞。

三句“党国倒愈象一个国”运用的是反复修辞。

从驳论方法看,这是归谬法。

也就是假设对方的论点是对的,以此推论出的结果却是荒谬的,从而否定其观点。

点睛:

归谬法,又叫背理法,是一种论证方式,它首先假设某命题不成立(即在原命题的条件下,结论不成立),然后推理出明显矛盾的结果,从而下结论说原假设不成立,原命题得证。

反证法与归谬法相似,差别在于反证法只限于推理出逻辑上矛盾的结果,归谬法不仅包括推理出矛盾结果,也包括推理出不符事实的结果或显然荒谬不可信的结果。

17、试题分析:

考查文句中重要词语的含义,要着重体会关键词在特定语境中的含义。

“国将不国”的第一个“国”是“国家”之意;第二个“国”是动词“成为国家”之意。

“永远‘国’下去”中的“国”字意思是“像个国家”。

18、试题分析:

考查语段的作用。

⑧段“写此文后刚一天,就见二十一日《申报》登载南京专电云……”,此段所写事实是对文章内容强有力的补充,可以更有力地批驳敌论,并起到以子之矛攻子之盾的作用。

所以说很有必要。

19、试题分析:

作文标题“这也是课堂”。

首先要理解和标题中的关键词。

“课堂”是什么?

一般概念上的理解就是指“学校学习知识的教室”,往“深处”和“广处”挖掘还可以理解为:

能获得知识和能力,增长智慧和才干,能给心灵以净化,思想以启迪的“某人”“某事”或“某地点”。

什么是“课堂”?

“这也”是课堂。

“这”是个代词,构思时可以赋予“这”以很多具体的内涵,如“生活”、“学校”、“阅读”、“音乐”、“自然”等等。

“也”表明这不是学生平常上课时的课堂,应该是指给人以教育,使人得到磨炼的“某人”“某事”或“某地点”。

选好材料以后,运用“以小见大”的方法确定切入口,最好从自己亲历的一些小事入手,这样容易,以免出现“泛泛谈”。

点睛:

命题作文的审题通常可以从以下方面入手,一要抓住题目中的“题眼”,即标题中的关键词,这是最为重要的一环。

二要注意题目中的前缀或后缀,即标题中的限制词和修饰语。

三要深入分析题目中的“言外之意”,理解题目语言中所包含的象征义、比喻义、引申义。

四是要审准材料选择的切入口。

命题作文比话题作文的审题要求高,命题作文动笔前,把握题意、找准切入口十分重要。

五是指审题时把题中有些关键词的语法意义作一番自我诠释,体会清楚后,再用来指导构思立意。