第23章生态系统及其稳定性解析版带答案剖析.docx

《第23章生态系统及其稳定性解析版带答案剖析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第23章生态系统及其稳定性解析版带答案剖析.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

第23章生态系统及其稳定性解析版带答案剖析

第23章 章末限时检测

(时间:

40分钟 满分:

100分)

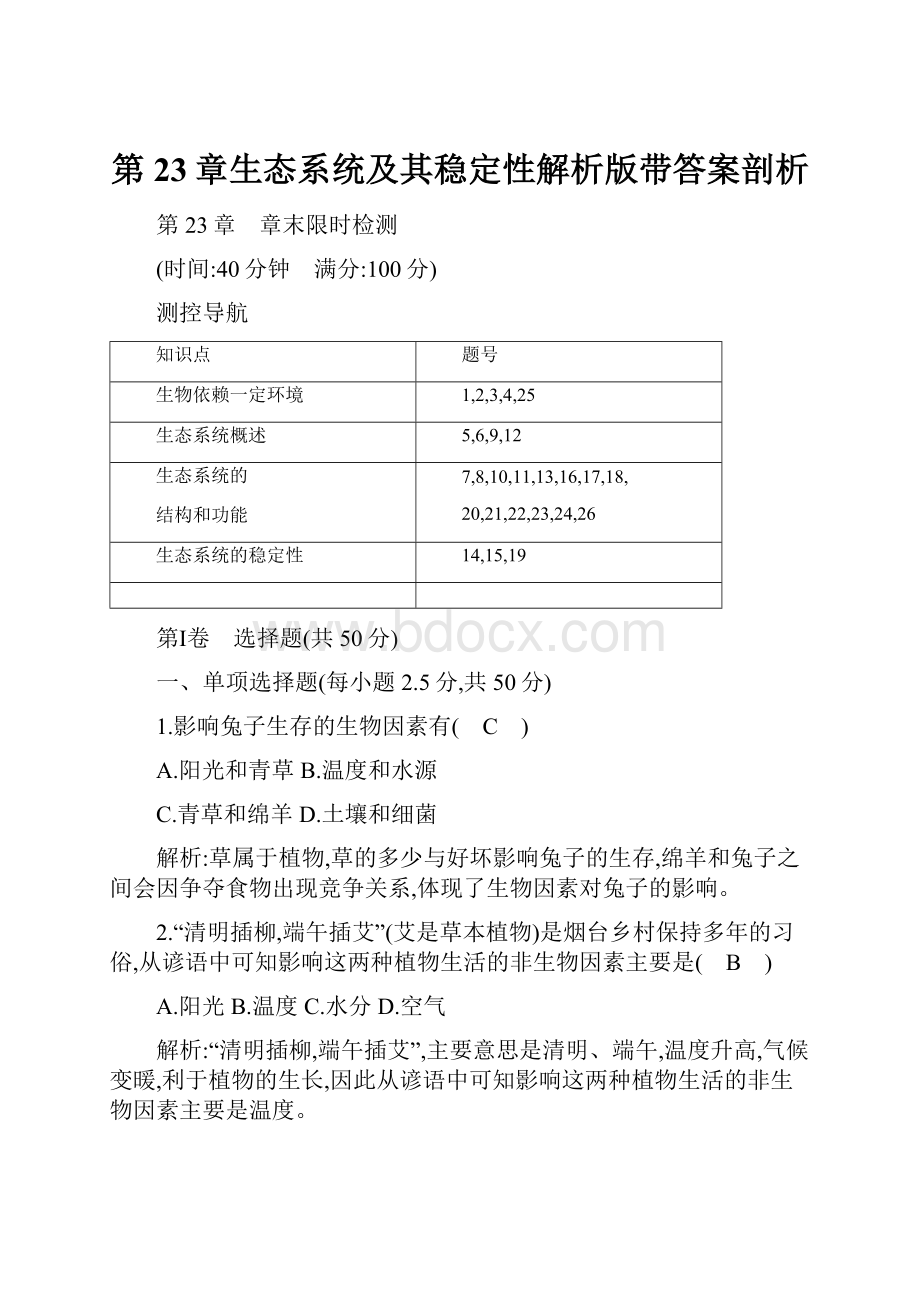

测控导航

知识点

题号

生物依赖一定环境

1,2,3,4,25

生态系统概述

5,6,9,12

生态系统的

结构和功能

7,8,10,11,13,16,17,18,

20,21,22,23,24,26

生态系统的稳定性

14,15,19

第Ⅰ卷 选择题(共50分)

一、单项选择题(每小题2.5分,共50分)

1.影响兔子生存的生物因素有( C )

A.阳光和青草B.温度和水源

C.青草和绵羊D.土壤和细菌

解析:

草属于植物,草的多少与好坏影响兔子的生存,绵羊和兔子之间会因争夺食物出现竞争关系,体现了生物因素对兔子的影响。

2.“清明插柳,端午插艾”(艾是草本植物)是烟台乡村保持多年的习俗,从谚语中可知影响这两种植物生活的非生物因素主要是( B )

A.阳光B.温度C.水分D.空气

解析:

“清明插柳,端午插艾”,主要意思是清明、端午,温度升高,气候变暖,利于植物的生长,因此从谚语中可知影响这两种植物生活的非生物因素主要是温度。

3.管理不善的玉米地里杂草丛生,会影响玉米的产量,这主要是因为( D )

A.杂草与玉米互利共生的结果

B.杂草寄生在玉米上影响玉米生长

C.杂草使玉米的品质受到影响

D.杂草和玉米争夺生活条件的结果

解析:

杂草和玉米是竞争关系,互相争夺水分、养料和阳光,所以玉米地里杂草丛生,会降低玉米产量。

4.环境中影响生物生活的因素有生物因素和非生物因素。

下列主要反映非生物因素对生物影响的是( D )

A.田鼠大量繁殖使农作物减产

B.大量捕捉青蛙使农作物减产

C.杂草丛生使农作物减产

D.旱灾使农作物大量减产

解析:

田鼠增多,毁坏农作物,使农作物减产;青蛙减少,害虫增多,使农作物减产;杂草和农作物争夺水、肥、光照等,使农作物减产,这些都体现了生物因素对生物生活的影响。

干旱缺水使农作物减产,体现了非生物因素对生物生活的影响。

5.下列不属于生态系统的是( C )

A.一个湖泊B.一座小山

C.一株大柳树D.一条河流

解析:

在一定地域内,生物与环境所形成的统一的整体叫作生态系统,生态系统不是仅仅指一种或一个生物,故选C。

6.某市发现了濒危蕨类植物——桫椤。

从生态系统的成分分析,桫椤属于( A )

A.生产者

B.消费者

C.分解者

D.非生物的物质和能量

解析:

生产者主要指的是绿色植物,它们利用光能,通过光合作用,把无机物制造成有机物,并将光能转化为化学能贮存在有机物中,为生态系统中的其他生物提供物质和能量。

因此,蕨类植物——桫椤属于生态系统中的生产者。

7.(2016福州)以下能正确表示食物链的是( A )

A.月季→蚜虫→瓢虫

B.阳光→月季→蚜虫→瓢虫

C.月季←蚜虫←瓢虫

D.阳光←月季←蚜虫←瓢虫

解析:

食物链是植物与动物之间由于食物关系而形成的一种吃与被吃的关系。

食物链的起点是生产者,依次是初级消费者→次级消费者→三级消费者→……最后是最高级消费者。

8.下表为长江武汉段四种生物的调查统计数据:

种类

甲

乙

丙

丁

数量

1.56×108

6.42×104

4.1×1010

8.3×102

这些生物构成了一条食物链,此食物链的正确构成是( A )

A.丙→甲→乙→丁B.甲→乙→丙→丁

C.丁→丙→乙→甲D.丁→乙→丙→甲

解析:

在生态系统中,能量是沿着食物链、食物网流动的,并逐级减少。

因此在一个生态系统中,营养级越高,获得的能量就越少,生物的数量就越少;营养级越低,获得的能量就越多,

9.下列有关生态系统的组成,叙述正确的是( B )

A.生态系统组成成分指的是各种生物

B.每一个生态系统都包括生物和非生物环境

C.生态系统可以缺少分解者

D.生态系统各成分之间是独立的

解析:

生态系统的组成成分包括生物和非生物环境,A错;任何一个成分都是不可缺少的,C错;生态系统中各组成成分相互联系,彼此作用,构成一个整体,D错。

10.某简单生态系统中有四种生物,如图表示四种生物所占的能量关系比例,假设这四种生物构成食物链,则这四种生物之间的食物关系最可能是( A )

解析:

在食物链中,各种生物所含有的能量随着营养级的升高而逐级递减,营养级别越低含有能量越多,营养级别越高,含有能量越少,乙、丙所占比例差别很小,可能是同一营养级。

所以,这四种生物之间的食物关系最可能是A。

11.(2016永州)下列有关生态系统的叙述错误的是( C )

A.生态系统一般都由非生物成分和生物成分组成

B.太阳能是所有生物生命活动能量的最终来源

C.“阳光→草→鼠→狐”可称为一条完整的食物链

D.大气中的碳通过光合作用进入绿色植物体内

解析:

食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。

食物链的正确写法起始点是生产者。

12.(2016广东改编)如图表示某生态系统中构成食物链的四种生物在一段时间内的相对数量。

下列说法正确的是( C )

A.甲个体内的能量获得最少

B.该食物链可表示为甲←丙←乙←丁

C.甲是生产者,乙、丙、丁是消费者

D.该生态系统只有甲、乙、丙、丁四种生物

解析:

由图可知,甲的数量最多,一般为生产者,生产者通过光合作用贮存有机物,因此获得能量最多;构成的食物链为:

甲→丙→乙→丁。

此生态系统中除了生产者(甲),消费者(乙、丙、丁),还有分解者微

生物。

13.“一山容不下二虎”这一谚语,用生物学观点可以理解为( D )

A.身体强壮的虎以身体弱小的虎为食

B.虎所需的生活空间很大

C.虎性情孤独,不群居

D.虎所处的营养级高,获得的能量少,个体数量就少

解析:

愈向食物链的后端,生物体获得的能量愈少,生物的数量也愈少,虎为高级消费者,获得的能量较少,数量也较少。

14.下面关于生态系统的说法中,错误的是( C )

A.生态系统中必不可少的生物成分是生产者和分解者

B.生态系统中能量流动是从生产者开始的

C.生态系统具有很强的自我调节能力,即使遭到严重破坏,也能较快恢复

D.生态系统中能量传递的效率是10%~20%

解析:

生态系统的自我调节能力是有一定限度的,当外来干扰因素超过了这个限度,生态系统就会失去自我调节能力,导致稳定状态被

破坏。

15.数百年前,我国黄土高原有茂密的森林,后来成了荒山秃岭,主要原因是( B )

A.北方寒流长期侵袭

B.过度开发破坏了生态平衡

C.长期旱灾,赤地千里

D.地壳变动频繁

解析:

黄土高原的变化主要是人类对自然资源不合理开发和利用导

致的。

16.(2016潍坊)某生态系统中的生物存在如图所示的食物关系。

该食物网的消费者中,哪种生物灭绝一定会导致另一种生物灭绝( B )

A.乙B.丙C.丁D.己

解析:

由图中食物网可知,己只以丙为食,如果丙灭绝,己就会因为没有食物而灭绝。

17.在某个草原生态系统中,能正确表示草、兔、鹰三种生物数量大小的图示是( D )

解析:

在生态系统中食物链和食物网反映了自然界各种生物通过食物而形成的复杂关系,反映了生态系统中物质和能量的流动情况。

能量的流动是沿食物链逐级递减的,单向的。

在食物链中,营养级别越高,生物的数量越少。

所以在草原生态系统中,草的数量最多,鹰的数量

最少。

18.(2016连云港改编)如图表示一个常见的食物网。

有关叙述正确的是( D )

A.该食物网中共有3条食物链

B.该食物网有的食物链包括5个环节

C.沿着食物链传递的能量不可能减少

D.图中的动、植物死亡后会被腐生性细菌和真菌分解

解析:

图中共有5条食物链,分别是:

草→鼠→鹰,草→鼠→蛇→鹰,

草→兔→鹰,草→鼠→狐,草→兔→狐,A错误。

最长的食物链是草→鼠→蛇→鹰,包括四个环节,B错误。

一般地说,输入到下一营养级的能量中,只有10%~20%的能量能流入下一营养级,能量的流动是沿食物链逐级递减的,单向的,不循环,C错误。

19.当前,在破坏生态系统稳定性的因素中,对生态系统影响最大的是( B )

A.地震因素B.人为因素

C.火山因素D.战争因素

解析:

在一般情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比例总是维持相对稳定。

这说明生态系统具有一定的自动调节能力,但这种自动调节能力有一定限度,当人为的或自然因素的干扰超过了这个限度时,生态系统就会遭到破坏。

人为因素是造成生态平衡失调的主要原因。

例如,如果草原上放养的牲畜太多,就会严重破坏草场植被,造成土地沙化,草场就很难恢复原样了。

20.麦田中农民伯伯要拔掉杂草,用生态学观点看这是为了( C )

A.保持生态平衡

B.保持生物种类的单一性

C.调整能量在生态系统中流动的方向

D.使物质能够尽快地循环流动

解析:

生物与生物之间的关系常见有:

捕食关系、竞争关系、合作关系、寄生关系等。

小麦与杂草,相互争夺阳光、水分、无机盐和生存的空间,属于竞争关系。

农民伯伯要拔掉杂草,是为了使能量集中流向对人类有用的小麦。

C正确。

第Ⅱ卷 非选择题(共50分)

二、综合题(共50分)

21.(8分)下图表示草原生态系统中各生物之间的关系。

请分析:

(1)该生态系统中,草和 灌木 属于生产者,图中没有画出的腐生细菌和 真菌 属于分解者。

生产者和分解者对自然界的 物质循环 起重要作用。

(2)该生态系统中,各种生物通过营养关系构成食物链。

图中食物链共有 6 条,请写出最长的一条:

草→蝗虫→麻雀→鹰 。

(3)能量在沿食物链传递的过程中逐级 递减 。

根据这一特点,图中总能量最少的一种生物是 鹰 。

(4)若人们为保护草籽而大量捕杀麻雀,草反而会减少。

其原因是 食物链遭到破坏(或其他合理答案) 。

解析:

(1)据图可知,在这个生态系统中,草和灌木属于生产者,动物是消费者,图中没有画出的腐生细菌和真菌属于分解者;生产者和分解者对自然界的物质循环起重要作用。

(2)图中食物链有:

草→田鼠→鹰;草→兔→鹰;草→蝗虫→麻雀→鹰;草→麻雀→鹰;灌木→兔→鹰;灌木→麻雀→鹰,共6条食物链。

其中最长的食物链是草→蝗虫→麻

雀→鹰。

(3)生态系统中能量在沿食物链传递的过程中逐级递减;动物的营养级越高,所获得的能量就越少。

因此图中总能量最少的一种生物是鹰。

(4)若人们为保护草籽而大量捕杀麻雀,食物链(草→蝗虫→麻雀→鹰)被破坏,蝗虫因捕食者麻雀减少而数量大增,蝗虫吃草导致草减少。

22.(9分)为探究某些生态因素在生态系统中的作用,有人设计了如下实验:

①在四个大小形状相同的瓶(如图)中加入等量的清水,另外向C、D瓶中加入等量的河泥;

②向B、C、D中放入等量的水藻;

③向四个瓶中放入大小、形状和生长状况相近的小鱼各两条;

④把A、B、C瓶置于阳光下,D瓶放在黑暗的环境中。

实验装置如图所示:

(1)实验装置A、B、C所模拟的生态系统中,相同的非生物因素是 水、温度、空气、阳光 ;比较A、B、C的实验结果可知,小鱼存活的时间与 水藻、河泥 有关。

(2)比较A、B的实验结果可知,水藻的作用是光合作用释放氧气 。

(3)D装置中小鱼存活的时间比A装置中的存活时间短,最可能的原因是 水藻呼吸作用消耗了氧气 。

(4)比较C、D的实验结果可说明,水藻在有 光 的条件下,才能释放氧气。

(5)若将以上四个瓶全部置于阳光下,存活时间最短的小鱼应是 A 中的小鱼,原因是 装置中无水藻,也就无法进行光合作用为小鱼提供氧气 。

解析:

四个瓶中不同的因素是河泥、阳光、水藻等,相同的因素是水、温度、空气、空间等。

A与B对照可以看出水藻的影响,B与C对照可看出河泥的影响;水藻在光下可以进行光合作用为小鱼的呼吸提供氧气,同时吸收小鱼呼吸产生的二氧化碳;无光时,小鱼和水藻同时进行呼吸作用争夺氧气。

23.(8分)如图表示的是能量流动方向示意图。

请据图回答:

(1)图中①表示 光合 作用,它将太阳光能转变成贮存在植物体内有机物中的能量,这个过程在细胞的 叶绿体 (填“叶绿体”或“线粒体”)中进行。

(2)图中②表示 呼吸 作用,它将动植物体内有机物中的能量释放出来,满足生命活动的需要。

(3)通过①,植物不断消耗二氧化碳,释放氧气,维持生物圈中的 碳—氧 平衡。

解析:

生态系统的能量是通过生产者的光合作用进入植物体的,光合作用是在叶绿体内进行的;绿色植物获得的能量有一部分用于自身生命活动;绿色植物的光合作用不断吸收二氧化碳放出氧气,维持了生物圈的碳—氧平衡。

24.(7分)在一个人工农业生态系统中,玉米、鸡、猪、人组成的食物网如图所示。

鸡、猪、人的粪便以及玉米秸秆通过沼气池发酵,产生的沼气用于照明和做饭,沼渣可以做肥料。

请分析回答以下问题:

(1)此生态系统中能量流动的起点从 生产者光合作用固定太阳能 开始。

(2)在此生态系统中最基本、最关键的生物组成成分是 生产者 。

鸡和玉米之间是 捕食 关系。

(3)在此生态系统中能将鸡、猪、人的粪便以及玉米秸秆通过沼气池发酵产生沼气的微生物,在生态系统成分中属于 分解者 。

(4)此生态系统一共有 3 条食物链,写出人获取能量最多的食物链:

玉米→人 。

解析:

能量进入生物体是从生产者通过光合作用固定太阳能开始的;其他生物都必须直接或间接以绿色植物(生产者)为食,所以生产者是生态系统中最基本、最关键的生物组成成分;食物链必须以生产者开头,到最高级消费者结束。

25.(10分)某同学探究鼠妇的行为,在铁盘内放上一层湿土,一侧盖上不透光的纸板,另一侧盖上透明的玻璃板,在铁盘两侧的中央处各放5只鼠妇,观察鼠妇的行为,该同学对上述实验重复了5次,结果如表:

环境

第一次

第二次

第三次

第四次

第五次

明亮

0只

1只

2只

0只

2只

阴暗

10只

9只

8只

10只

8只

提出问题:

鼠妇会选择阴暗的环境吗?

(1)该实验的假设是 鼠妇会选择阴暗的环境或鼠妇不会选择阴暗的环境 。

(2)该实验的变量是 光照 。

(3)为了使实验结果更准确,应对上述数据做怎样的处理?

求平均值。

(4)从中得出的实验结论是 光对鼠妇的生活有影响,鼠妇喜欢生活在阴暗的环境中 。

(5)如果该同学用两只鼠妇来做实验,能否得出准确的结论?

否 。

为什么?

两只鼠妇数量太少,实验偶然性太大,误差太大 。

解析:

(1)由于提出的问题是鼠妇会选择阴暗的环境吗?

可作出两种假设:

鼠妇会选择阴暗的环境或鼠妇不会选择阴暗的环境。

(2)一侧盖上不透光的纸板,另一侧盖上透明的玻璃板,目的是设置以光照为唯一变量的对照组。

这样在铁盘内就形成了明亮和阴暗两种环境。

(3)因为一次实验存在一定的偶然性和误差,取多次实验的平均值,可以减少误差。

(4)通过求实验数据平均值可知,明亮环境中平均一只鼠妇,阴暗环境中平均九只,故可得出结论:

光对鼠妇的生活有影响,鼠妇喜欢生活在阴暗的环境中。

(5)不能用两只鼠妇来做实验,所用鼠妇的数量要多,因为这样可以减少其他偶然因素的影响而导致实验出现误差。

如果采集的鼠妇生病受其他非生物因素的影响、处于特殊生长时期等都会导致实验结论出错,所以为了避免出现此类偏差,实验中应尽可能多选几只鼠妇,尽可能排除其他因素的干扰。

26.(8分)如图是南极食物网的简图。

(1)写出其中任意一条完整的食物链:

浮游植物→小鱼→海豹→

虎鲸。

(2)物质循环和 能量流动 是生态系统的重要功能。

输入该食物网的总能量,来自图中 浮游植物 的 光合 作用。

(3)进入这个食物网的能量是沿着图中各条 食物链 依次流动的。

能量在流动过程中会逐级 递减 。

因此,图中数量最少、贮存能量最少的生物种类是 虎鲸 。

(4)要实现上述海洋生态系统的物质循环,除图中各种生物外,还必须有一种生物成分是 分解者 ,例如 细菌 、 真菌 等。

解析:

(1)食物链的正确写法是生产者→初级消费者→次级消费

者→……,图中的食物链有多条,例如:

浮游植物→小鱼→海豹→

虎鲸。

(2)物质循环和能量流动是生态系统的重要功能,在生态系统中,植物是生态系统中的生产者,因为植物能够通过光合作用制造有机物,为自身和其他生物提供了食物和能量;因此输入该生态系统的总能量来自浮游植物的光合作用。

(3)进入生态系统中的能量在沿着各条食物链的流动过程中会逐级递减,故图中数量最少、贮存能量最少的生物种类是虎鲸。

(4)细菌和真菌能够将动植物的遗体、粪便以及枯枝落叶等中的有机物分解为简单的无机物,供植物重新利用,因此细菌和真菌是生态系统中的分解者;分解者在生态系统中的物质循环中起着重要的作用。