版高考语文总复习讲义第四单元 第五节 古代诗歌整体阅读与比较鉴赏 Word版含答案.docx

《版高考语文总复习讲义第四单元 第五节 古代诗歌整体阅读与比较鉴赏 Word版含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《版高考语文总复习讲义第四单元 第五节 古代诗歌整体阅读与比较鉴赏 Word版含答案.docx(24页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

版高考语文总复习讲义第四单元第五节古代诗歌整体阅读与比较鉴赏Word版含答案

第五节 古代诗歌整体阅读与比较鉴赏

命题分析

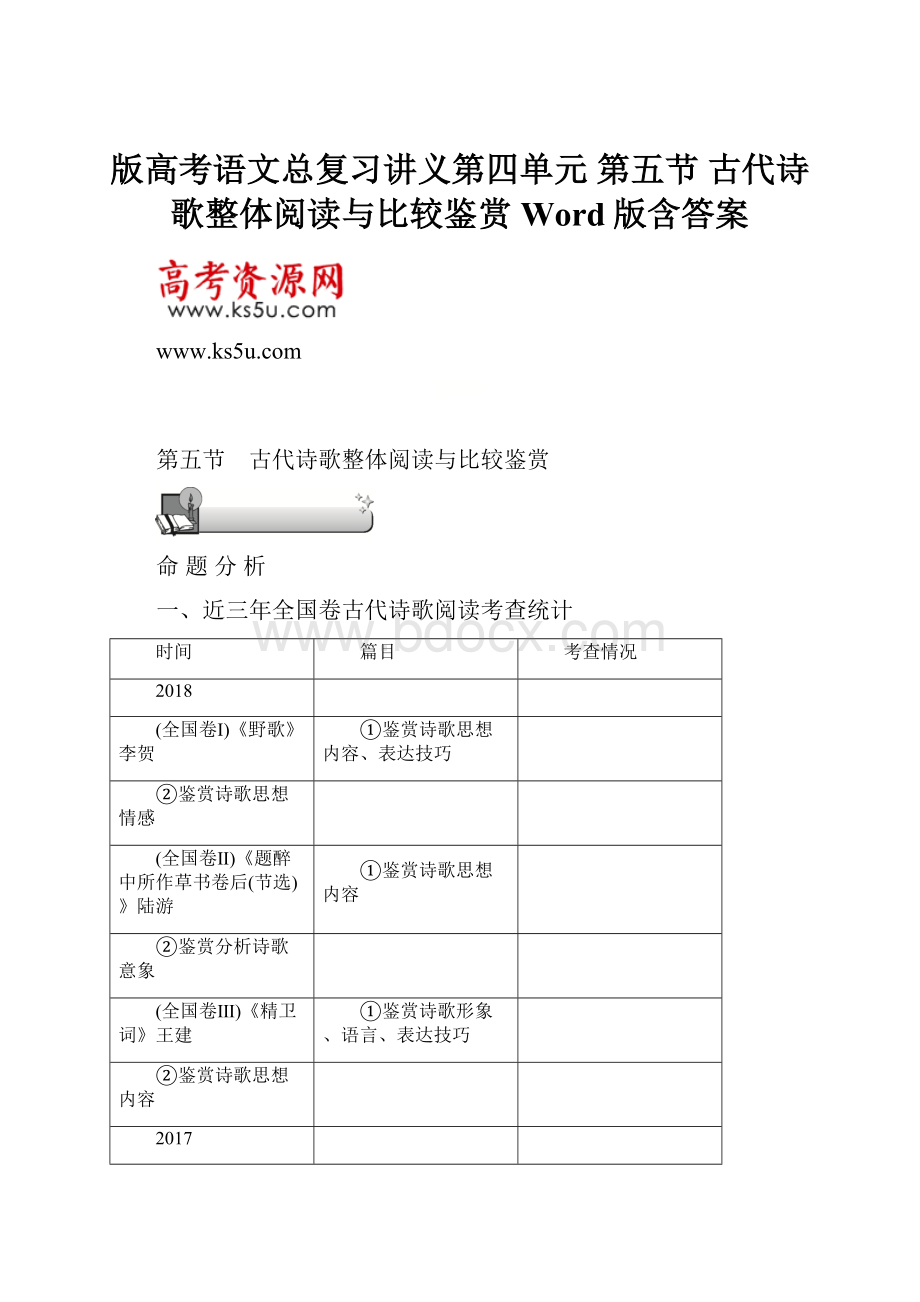

一、近三年全国卷古代诗歌阅读考查统计

时间

篇目

考查情况

2018

(全国卷Ⅰ)《野歌》李贺

①鉴赏诗歌思想内容、表达技巧

②鉴赏诗歌思想情感

(全国卷Ⅱ)《题醉中所作草书卷后(节选)》陆游

①鉴赏诗歌思想内容

②鉴赏分析诗歌意象

(全国卷Ⅲ)《精卫词》王建

①鉴赏诗歌形象、语言、表达技巧

②鉴赏诗歌思想内容

2017

(全国卷Ⅰ)《礼部贡院阅进士就试》欧阳修

①鉴赏诗歌形象、表达技巧、思想内容

②鉴赏诗歌语言、表达技巧、思想内容

(全国卷Ⅱ)《送子由使契丹》苏轼

①鉴赏诗歌表达技巧、思想内容

②鉴赏诗歌形象

(全国卷Ⅲ)《编集拙诗,成一十五卷,因题卷末,戏赠元九、李二十》白居易

①鉴赏诗歌表达技巧、思想内容

②鉴赏诗歌思想感情

2016

(全国卷Ⅰ)《金陵望汉江》李白

①鉴赏诗歌形象

②鉴赏诗歌思想感情

(全国卷Ⅱ)《丹青引赠曹将军霸》杜甫

①鉴赏诗歌内容

②鉴赏诗歌表达技巧

(全国卷Ⅲ)《内宴奉诏作》曹翰

①鉴赏诗歌语言、表达技巧

②鉴赏诗歌思想感情

二、近三年高考古代诗歌鉴赏命题呈现出三个特点

1.选材不拘一格。

从全国各地试卷的命题看,从唐宋诗词,到元曲、明清诗歌;从先秦的《诗经》,到清代乃至近代佳作;从大家名篇,到以往关注度不高的作家作品,可谓百花齐放。

这是广大考生复习时必须了解的。

当然,唐宋诗、宋词以及大家名篇仍然居主体地位。

2.题材丰富多彩。

田园、山水、边塞、风物、咏怀、咏史、送别、闺怨、羁旅、行役等题材都有所涉及。

3.难度有所加大。

虽然传统的单诗鉴赏题仍是主流,但也出现了不同作品之间的比较型鉴赏题:

有的题目已不再局限于某一具体考点,而是将形象、语言、表达技巧、思想内容和观点态度中的不同考点糅合在一起进行综合考查,而且评价作者观点态度类的难度较高的题目已有亮相。

走进高考 【p188】

(2016·山东)阅读下面的元曲,回答问题。

水仙子·舟中

孙周卿

孤舟夜泊洞庭边,灯火青荧对客船,朔风吹老梅花片。

推开篷雪满天。

诗豪与风雪争先,雪片与风鏖战,诗和雪缴缠。

一笑琅然。

(1)分析“诗豪与风雪争先,雪片与风鏖战,诗和雪缴缠”使用的两种修辞手法。

答:

________________________________________________________________________

※【答案讲评】比拟、排比。

“诗豪与风雪争先”“雪片与风鏖战”,用“争先”“鏖战”把“诗豪”“风”和“雪”拟人化,“诗和雪缴缠”,用“缴缠”将“诗”拟物,把抽象的“诗”具象化,生动形象地描写风雪交加的壮美,表现作者迸发的诗情。

“诗豪与风雪争先,雪片与风鏖战,诗和雪缴缠”构成排比句,描写了作者的诗情与风雪难分难解的关系,渲染了气氛。

(本题从修辞手法的角度考查鉴赏诗歌的表达技巧。

首先,题干中的句子由三个结构相似、内容相关、语气一致的短句构成,使用了排比的修辞手法,写出了风、雪、诗情搅成一片、难分难辨的情景,渲染了一种豪壮的气氛。

其次,“诗豪与风雪争先,雪片与风鏖战”中,用“争先”“鏖战”等描述人的词来修饰“诗豪”“风”和“雪”,使用了拟人的修辞手法;“诗和雪缴缠”中,用“缴缠”形容无形的“诗”,使用了拟物的修辞手法,将“诗”具象化,写出了风雪交加的壮美之景,表现了作者迸发的诗情。

概括答案时要注意,因为题干明确指出这三句使用了两种修辞手法,所以要把拟人和拟物归结为“比拟”这一种修辞手法。

)

答:

________________________________________________________________________

※【答案讲评】孤舟夜泊、青荧客船、朔风等,表现了作者的孤独之感、羁旅之思;漫天飞雪激发了作者的创作豪情,风雪鏖战,“诗豪”与风雪争先,“诗”又与雪缴缠,表现了作者啸傲孤独与风雪的豪迈气概;“一笑琅然”,抒发了作者战胜困境的快意和乐观旷达的情怀。

(本题考查评价诗歌所表现的思想感情。

解答时需要先通读全曲,仔细分析作者前后的不同情感,然后组织答案。

前两句作者交代了孤舟夜泊的背景:

时间是夜,地点是洞庭湖,遥岸青荧的灯火,衬出了客船的冷寂。

孤舟无伴,船外又是茫茫一片,作者的孤独之情、羁旅之思可想而知。

结合题目中的“舟中”二字,则可发现此处的“朔风”,实际上是作者在船舱中所获得的听觉印象,反映了朔风的劲烈。

这又使作者生发了“吹老梅花片”的联想,推篷而出却得到了“雪满天”的全新发现,惊喜顿生,豪兴迸发,挥毫成诗。

狼毫一落,作者“一笑琅然”,豪情快意顿时将先前的孤寂悲凉一扫而光,代之以乐观旷达之情。

)

(2016·北京)阅读下面的诗歌,完成题目。

西 村

陆 游

乱山深处小桃源,往岁求浆忆叩门。

高柳簇桥初转马,数家临水自成村。

茂林风送幽禽语,坏壁苔侵醉墨痕。

一首清诗记今夕,细云新月耿①黄昏。

【注】①耿:

微明的样子。

15.下列对本诗的理解,不正确的一项是( )

A.作者到西村“叩门求浆”,是在清风吹拂、新月初现的黄昏时分。

B.“初转马”与“小乔初嫁了”中的“初”都是“才”“刚刚”的意思。

C.“茂林风送幽禽语”意谓清风送来茂林深处的鸟鸣,衬出西村的幽静。

D.“坏壁苔侵醉墨痕”意谓残壁上青苔侵蚀了昔日醉后留下的字迹。

※【答案讲评】A (本题以选择题的形式考查对诗句的理解。

诗歌首联写由西村思往事。

第一句写西村群山环绕,仿佛是世外桃源。

第二句“往岁”点明是往年,写作者还清楚地记得往年游赏时敲门求水解渴的情景,这一句是作者回忆往事。

而尾联“记今夕”“新月耿黄昏”,所写的“新月初现的黄昏”是“今夕”的眼前之景,所以A项不正确。

)

16.“茂林风送幽禽语,坏壁苔侵醉墨痕”两句,以“声”“色”调动人的听觉和视觉感受。

下列诗句“声色兼备”的一项是( )

A.梁台歌管三更罢,犹自风摇九子铃。

(李商隐《齐宫词》)

B.横笛闻声不见人,红旗直上天山雪。

(陈羽《从军行》)

C.春来茗叶还争白,腊尽梅梢尽放红。

(韩元吉《送陆务观福建提仓》)

D.梅子留酸软齿牙,芭蕉分绿与窗纱。

(杨万里《闲居初夏午睡起二绝句》其一)

※【答案讲评】B [本题从声音、色彩的描写角度考查诗歌的表达技巧。

题干中,前一句的“幽禽语”为听觉,是写“声”;后一句的“苔”(青苔)为视觉,是写“色”。

B项,“横笛闻声”为听觉,“红旗”和“雪”为视觉,体现了“声色兼备”。

A项,“歌管”和“铃”只是体现了听觉,没有体现视觉。

C项,“争白”和“放红”只是体现了视觉,没有体现听觉。

D项,“留酸”体现了味觉,“分绿与窗纱”体现了视觉,并没有体现听觉。

]

17.“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

”这是陆游的另一首纪游诗《游山西村》。

结合具体诗句,比较这首诗和《西村》在内容上的相同点与不同点。

答:

________________________________________________________________________

※【答案讲评】相同点:

都写乡村风光和对乡村的热爱之情。

不同点:

①《西村》侧重写自然风光,《游山西村》侧重写乡村人情和古风民俗。

②《游山西村》还体现出深刻的哲理。

(本题主要考查诗歌的思想内容。

要通过对两首诗的内容及作者情感的理解来分析其相同点和不同点。

两首诗都是写景记游诗。

《游山西村》通过写农村丰收之年的待客情形、山间水畔的明媚风光、古老的乡土民俗以及自己乘月拄杖夜游,表达了作者对淳朴民风、民俗的热爱。

其中颔联“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”是千古流传的哲理名句。

《西村》则侧重写了世外桃源般的自然景物,表达了作者对此地乡村风景的热爱。

)

夯实基础 【p189】

一、鉴赏古代诗歌时要注意整体阅读

首先要四看:

一看题目;二看作者;三看诗歌正文;四看注释。

整体把握作品,应当始终把作品看成一个整体系统,注重从整体上思考。

对作品某一个局部或某一方面的思考,都应该放在整体中进行。

一般而言,古代诗歌往往有景有情,虚实相生,应注意整体感知,切不可断章取义。

对诗歌作较深入的理解感悟,应从以下几个方面去考虑:

第一,捕捉画面,体味意境。

古典诗歌多数都有景物描写,鉴赏时首先要找出诗歌中描写了哪些景物,这些景物构成了怎样的画面。

然后,设身处地地去想象,体会画面的色彩、气氛和情调。

最后,作一些理性的思考和推断,即体味这样的画面要表达的是作者怎样的一种思想感情,把握诗歌的意境。

第二,理解题目,品味语言。

诗歌的题目往往是诗歌内容的概括。

正确理解诗歌题目,是进行诗歌鉴赏的必备步骤。

在通过题目了解到诗歌所写的大致内容后,就要细细地去品味诗歌的语言。

诗歌语言形象凝练,富有极强的表现力。

品味语言一是要品味作者“炼字”的妙处,一是要品味重要语句的作用,因为关键字词和重要语句就是诗歌的眼睛。

第三,探究技巧,关注背景。

诗歌表达的意境和形象,大都与其所运用的表达技巧有关,如修辞的运用、情景的结合、虚实的结合等。

所以,探究技巧既可体会形式的妙处,也有助于对内容的理解。

与表达技巧一样需要引起重视的,还有诗歌的相关背景,如作者的人生遭遇、风格特点、作品的创作动机等。

了解这些,必将有助于我们对诗歌的鉴赏。

第四,因声求气,吟咏诗韵。

从“因声求气,吟咏诗韵”角度鉴赏诗词,需要我们在接触作品之初,首先要掌握其节拍、用韵等诗律特点,然后才能领悟其中的韵律感和音乐美。

中国上古时期的诗歌作品,都是配乐演唱的,或者原本就是歌词,所以并没有特别的诗律规定,其音乐性主要表现在节拍和押韵等方面,我们在鉴赏时,可以在心中默读,把握作品的韵脚和节拍。

其次,还要细心揣摩作品中词句声音上的情感色彩和作者情绪的变化,在缓急、曲直的语调默诵吟咏中,融入自己的情感,以充分体现出作品的音乐美、情韵美。

中国古代诗人在创作时,大多是因情选词,按词定韵。

一般来说,韵字开口度越大者,越容易表现昂扬之情;开口度小,音阻大者,则易与凄婉之情吻合。

二、例谈高考古代诗歌的比较鉴赏

古代诗歌比较鉴赏有多种比法:

比相同点,可以寻找作品的共同规律;比不同点,可以找出各自的特点;整体比较,可以观其全貌;局部比较,可以知晓特点。

纵观各省市近年高考试题,古代诗歌的比较鉴赏题型是一个热点。

古代诗歌的比较鉴赏可以有效地防止教学和应考中的猜题押题现象,可以使学生对诗歌有更深刻的认识,更准确地考查学生的古代诗歌鉴赏能力。

1.比较创作背景

诗人总是最敏感的,他们往往比一般人更能感受到时代的脉搏、社会的声音。

他们的呼声,往往就是历史前进的脚步声。

了解诗人的创作背景,是我们把握诗人情感的重要途径。

古人读诗讲究知人论世,也就是要从诗人所处的时代,诗人的个人经历,去揣摩诗人的情感脉络。

请看下面的题目,我们只要认真比较不同的创作背景,就不难得出答案。

阅读下面两首唐诗,根据提示,完成赏析。

与浩初上人同看山寄京华亲故

柳宗元

海畔尖山似剑铓,秋来处处割愁肠。

若为化作身千亿,散向峰头望故乡。

登崖州城作

李德裕

独上高楼望帝京,鸟飞犹是半年程。

青山似欲留人住,百匝千遭绕郡城。

两诗写作之时,作者都是贬谪之身,正值壮年的柳宗元被贬为柳州刺史,曾任宰相的李德裕则在垂暮之年被弃置崖州。

从诗中看,两人的处境与心境是有所不同的。

(1)两诗都着一“望”字。

李诗之“望”在首句,实写登楼,引领全篇,既表达了对君国的眷念与向往,又蕴含了对“帝京”遥不可及的感伤。

柳诗之“望”________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

(2)两诗都写到了“山”。

李诗曰“青山留人”,是面对群山阻隔欲归不能的自我安慰。

诗人运用拟人和象征手法,抒发了看似平静超然,实则深沉悲凉的情感。

柳诗曰“尖山似剑”,________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

【解析】题目明确告诉我们,两人的处境与心境有所不同,其实,这就提示我们,从处境的不同去把握心境的不同。

而处境的不同就在于:

一个是壮年被贬,一个是暮年遭弃。

明确了这点,自然就能体会不同心境。

因而,柳诗之“望”在末句,虚写置身峰头,收束全篇。

既表现了对故乡的思念,更表达了对“京华亲故”的急切期待。

柳诗曰“尖山似剑”,表达的是在草木变衰的秋天,思念家国、愁肠如割的痛楚。

诗人在运用比喻手法的基础上展开想象,直接抒发了奔泻而出的强烈感情。

(画横线处为答案,下同)

2.比较意象的选择

把握意象,从而把握诗歌情感,是鉴赏诗歌最基本的方法。

古人认为意象是主观情意和外在物象相融合的心象。

西方以为意象是一种一刹那间表现出来的理性和感性的复杂集合体。

其实,通俗地说,意象就是沾染了作者主观情感的物象。

我们都知道古人常用特定的意象表达特定的情感,如柳暗指留别、竹代表气节、菊象征隐逸等。

但我们更要知道,选择什么意象,表达怎样的情感,完全是作者的主观行为,不是千篇一律的,即使是同一种意象,在不同的作者笔下,所表达的情感也可能不同。

请看例题及简析。

阅读下面两首诗歌,回答问题。

齐安郡中偶题

[唐]杜牧

两竿落日溪桥上,半缕轻烟柳影中。

多少绿荷相倚恨,一时回首背西风。

暮热游荷池上

[宋]杨万里

细草摇头忽报侬,披襟拦得一西风。

荷花入暮犹愁热,低面深藏碧伞中。

这两首诗都运用了什么表现手法来刻画“荷”的形象?

请指出两首诗中“荷”所表现出来的不同情感特点,并作简要分析。

答:

________________________________________________________________________

【解析】两首诗都运用了拟人的表现手法来刻画荷的形象,但其形象特征不同,因而所表达的情感也就不同,只要抓住了不同的形象特征,即可把握不同情感。

杜牧笔下的荷是“倚恨”“回首背西风”,而杨万里笔下的荷是“愁热”“低面深藏碧伞中”。

“回首背西风”是因恨而显得决绝,恨恨不平之情凄怨低沉。

而“低面深藏碧伞中”似是“愁热”,却呈现娇羞之态,表露了作者的怜爱喜悦之情,基调活泼有趣。

3.比较情感基调

读诗重在感悟,有所感触,才能有所领悟。

赏读一首诗歌,首先要能通过诵读,从字里行间去捕捉情感信息,感受作者的感情基调,在此基础上,再深入体会作者的内在情感。

下面的一道考题,就可从这个角度思考作答。

阅读下面这首宋诗,回答问题。

湖州歌(其六)

汪元量

北望烟云不尽头,大江东去水悠悠。

夕阳一片寒鸦外,目断东西四百州。

【注】此诗是元灭南宋时,诗人被元军押解北上途中所作。

简析“大江东去水悠悠”与苏轼“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”表达的情感有何不同。

答:

________________________________________________________________________

【解析】汪诗中的“不尽头”“烟云”“夕阳”“寒鸦”“目断”都在给人传递伤感的情绪,结合背景,即可断定,诗人是在表达一种家国之痛,与苏诗对英雄人物的呼唤自是不同。

“大江东去水悠悠”抒发了作者身处国家衰亡不可挽救之时的悲痛心情,侧重现实。

苏轼的词句表达了对历史流转、英雄不再的感慨,侧重怀古。

4.比较遣词造句

古人创作诗歌讲究炼字炼句,“僧敲月下门”“春风又绿江南岸”“红杏枝头春意闹”等炼字佳话千古流传。

炼字的根本就是炼意,也就是努力选择最能表达作者情感的词句。

因而,阅读诗歌离不开揣摩作者的遣词造句。

有时,优秀的词句能给读者以最大的阅读想象空间,这就是为什么对同一句或同一字的表达效果会有见仁见智的情况。

下面是从炼字的角度设计的一道开放型考题。

阅读下面两首宋诗,回答问题。

江宁夹口三首(其三)

王安石

落帆江口月黄昏,小店无灯欲闭门。

侧出岸沙枫半死,系船应有去年痕。

舟下建溪

方惟深

客航收浦月黄昏,野店无灯欲闭门。

侧出岸沙枫半死,系舟犹有去年痕。

(1)两首诗的首句均用了“月黄昏”三个字,且用意基本相同。

请问,两诗借此营造的是一种什么氛围?

表达的又是怎样的心绪?

请结合诗的具体内容简要赏析。

答:

________________________________________________________________________

(2)两首诗的末句,一用“应有”,一用“犹有”,哪个更好?

为什么?

请简要分析。

答:

________________________________________________________________________

【解析】

(1)“月黄昏”三字为两诗营造氛围、表达心绪定下了基本色调。

客船、“无灯”野(小)店、半死枫树,这一切都笼罩在昏黄的月光中,暗淡朦胧,营造了一种凄迷、萧索、沉寂的氛围,表达了诗人孤寂怅惘的心绪。

(2)用词用句的好坏,主要看是否利于作者更好地抒发情感,因而,从不同的角度看,可以有不同的答案:

①“应有”更好。

“应有”二字蕴含丰富,传达出了诗人在孤寂中力寻旧影时的复杂心情,其中既有希冀与自信,也有失意与怅惘,更有寻而未见的不甘心,可谓传神之笔;“犹有”二字则无此意趣。

②“犹有”更好。

“犹有”二字,自然道出,却出人意料,去年系舟的痕迹还保存到现在,说明在此停留的旅客不多,进一步传达出了诗人那种孤寂怅惘的心绪;而“应有”二字却不能道出此意。

5.比较表达技巧

诗歌的表达技巧通常主要包括三个方面:

抒情方式、表现手法、修辞方式。

不同的作家往往擅长或习惯于采用不同的表达技巧,同一作家在不同的作品中出于表达的需要而可能采用不同的手法,以至于呈现出千姿百态的作品。

对表达技巧的鉴赏更能让我们体会诗歌的艺术魅力。

阅读下面两首唐诗和相关材料,完成第

(1)~

(2)题。

望庐山瀑布

李 白

日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。

飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

庐山瀑布

徐 凝

虚空落泉千仞直,雷奔入江不暂息。

千古长如白练飞,一条界破青山色。

苏轼《东坡志林·记游庐山》:

“仆初入庐山,山谷奇秀……是日有以陈令举《庐山记》见寄者,且行且读,见其中云徐凝、李白之诗……旋入开元寺,主僧求诗,因作一绝云:

‘帝遣银河一派垂,古来惟有谪仙①辞。

飞流溅沫知多少,不与徐凝洗恶诗。

’”

【注】①谪仙:

李白。

(1)以下诗句都运用了修辞手法,它们有怎样的表达效果?

飞流直下三千尺:

________________________________________________________________________

千古长如白练飞:

________________________________________________________________________

(2)你是否同意苏轼对李、徐两诗的评价?

请结合作品谈谈自己的看法。

答:

________________________________________________________________________

【解析】

(1)题考查修辞的运用及效果,比较简单,李诗(用夸张手法)突出瀑布的磅礴气势,徐诗(用比喻手法)生动形象地描绘了瀑布的色彩和形态。

(2)题是一个开放型的题目,考查对诗歌表现手法的理解。

李诗雄奇瑰丽,想象奇特,富有创造力,给读者留有回味余地;徐诗分别从视觉、听觉等不同的角度切入,给人以感觉上的强烈冲击。

可谓各有千秋,考生只要能言之成理,自圆其说即可。

6.比较意境的营造

抒情诗歌十分讲究意境的营造。

优秀的诗篇情与景、意与境相互交融,产生强烈的感染力,形成永久的艺术魅力。

一首诗歌的优劣,很大程度上取决于能否营造出独特的意境。

请看例题。

阅读下面这首唐诗,回答问题。

与夏十二登岳阳楼

李 白

楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

【注】乾元二年,李白流放途中遇赦,回舟江陵,南游岳阳而作此诗。

诗中的“雁引愁心去”一句,有的版本写作“雁别秋江去”。

你认为哪一句更妙,为什么?

答:

________________________________________________________________________

【解析】古人论境界有“无我之境”和“有我之境”之说。

“有我之境”就是说一切事物都沾染了“我”的主观情感,营造出一种天地万物与“我”同喜悲的氛围。

结合题目后的注释可知,这首诗要抒发的是流放遇赦后的欢乐情绪,营造的是一种“有我之境”。

“雁引愁心去”运用了拟人手法,写出了李白流放遇赦后的兴奋心情。

这一句写大雁有意为诗人带走愁心,下句写君山有情为诗人衔来好月,愁去喜来,互相映衬。

“引愁心”比“别秋江”更富有感情色彩,更能表现出流放遇赦后的兴奋心情。

当然,也可能有人认为“雁别秋江去”好,但也必须从意境营造的角度去分析方有说服力。

课堂导练 【p192】

设题角度Ⅰ:

整体鉴赏题

整体鉴赏是着眼于诗歌的全局,局部的鉴赏为整体鉴赏服务。

【答题格式】分点局部鉴赏+总结赏析。

1.阅读下面这首宋诗,完成题目。

秋夜将晓出篱门迎凉有感(其二)

陆 游

三万里河东入海,五千仞岳上摩天。

遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

这首诗丰富的感情蕴含在景物与人物活动的描写之中。

结合全诗,对此作简要分析。

答:

________________________________________________________________________

※【答案讲评】这首诗前两句用夸张手法写祖国山河的雄阔壮丽,饱含热爱之情,并为进一步抒情作了铺垫;第三句“泪尽”二字将亡国之恨宣泄无遗;第四句一个“望”字写出遗民对南宋军队收复失地的企盼,一个“又”字则曲折地表达出对苟且偷安的南宋朝廷迟迟没有收复失地的失望与埋怨。

2.阅读下面这首宋词,完成题目。

浣溪沙

朱敦儒①

雨湿清明香火残,碧溪桥外燕泥寒。

日长独自倚阑干。

脱箨②修篁初散绿,褪花新杏未成酸。

江南春好与谁看。

【注】①朱敦儒(1081-1159),洛阳人,“南渡以词得名”,此词作于流落江南之时。

②箨:

竹笋的壳皮。

古人认为,“作诗不过情景二端”。

请从“情”与“景”的关系的角度赏析这首词。

答:

________________________________________________________________________

※【答案讲评】①借景抒情:

上片一、二句写景,早春时节,细雨纷纷,香火残留;桥下溪水碧绿,桥外春燕衔泥,寒气逼人。

细雨、残留的香火、燕泥寒,一“残”一“寒”,既写实景,也抒写词人内心的悲苦,互为映衬。

②乐景衬悲情:

下片一、二句也是写景,刚脱去壳皮的修竹,正散发出嫩绿之色;刚褪去花瓣的新杏,酸味未成。

如此的江南美景给谁赏看呢?

诗人以江南的美好来抒写故国(北宋)灭亡之悲情,为反衬。

设题角度Ⅱ:

比较鉴赏题

比较鉴赏是经常要考到的一个题型,有手法比较,有主旨