基于纳米材料的太阳能光伏转换应用基础研究.docx

《基于纳米材料的太阳能光伏转换应用基础研究.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于纳米材料的太阳能光伏转换应用基础研究.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

基于纳米材料的太阳能光伏转换应用基础研究

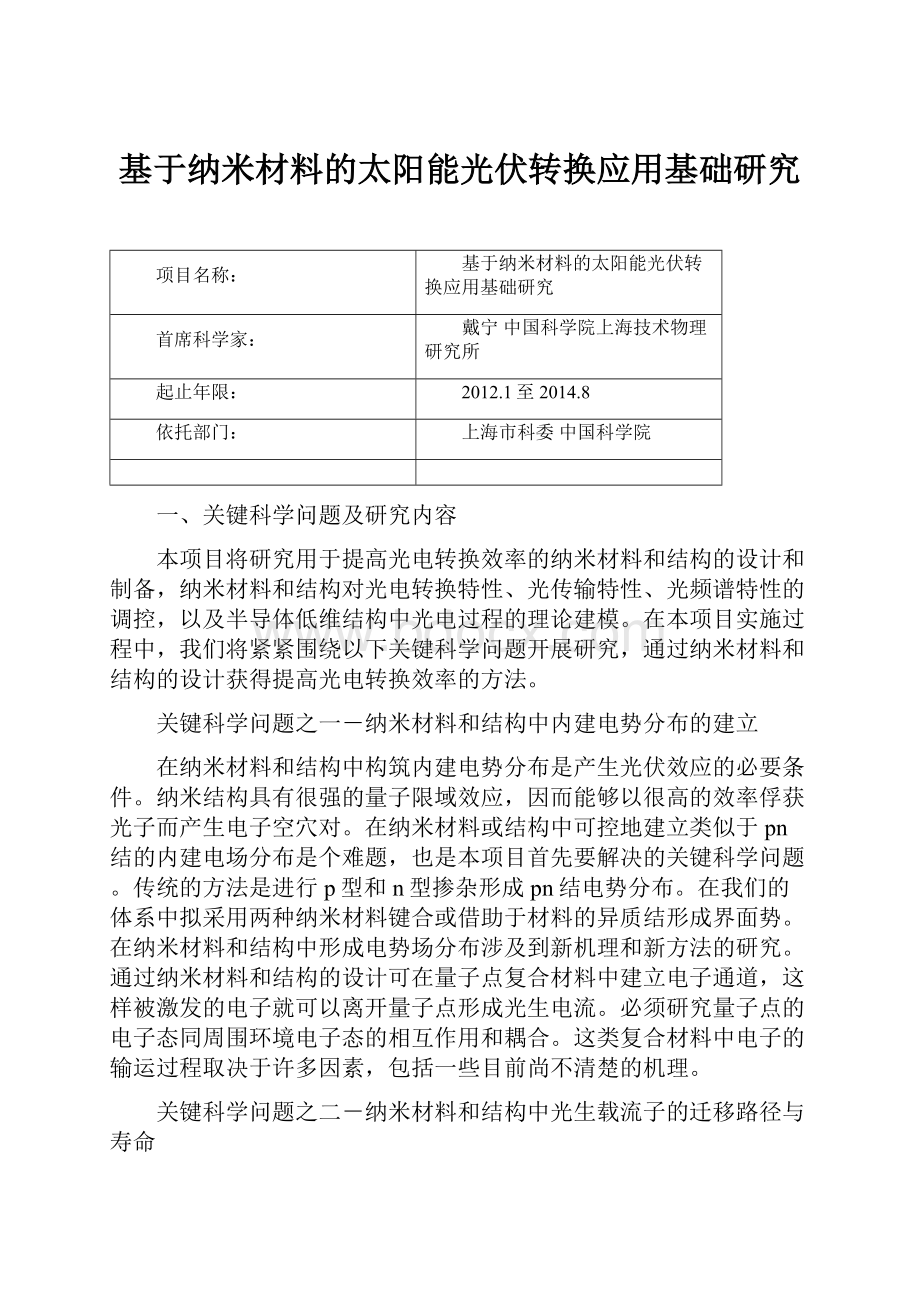

项目名称:

基于纳米材料的太阳能光伏转换应用基础研究

首席科学家:

戴宁中国科学院上海技术物理研究所

起止年限:

2012.1至2014.8

依托部门:

上海市科委中国科学院

一、关键科学问题及研究内容

本项目将研究用于提高光电转换效率的纳米材料和结构的设计和制备,纳米材料和结构对光电转换特性、光传输特性、光频谱特性的调控,以及半导体低维结构中光电过程的理论建模。

在本项目实施过程中,我们将紧紧围绕以下关键科学问题开展研究,通过纳米材料和结构的设计获得提高光电转换效率的方法。

关键科学问题之一-纳米材料和结构中内建电势分布的建立

在纳米材料和结构中构筑内建电势分布是产生光伏效应的必要条件。

纳米结构具有很强的量子限域效应,因而能够以很高的效率俘获光子而产生电子空穴对。

在纳米材料或结构中可控地建立类似于pn结的内建电场分布是个难题,也是本项目首先要解决的关键科学问题。

传统的方法是进行p型和n型掺杂形成pn结电势分布。

在我们的体系中拟采用两种纳米材料键合或借助于材料的异质结形成界面势。

在纳米材料和结构中形成电势场分布涉及到新机理和新方法的研究。

通过纳米材料和结构的设计可在量子点复合材料中建立电子通道,这样被激发的电子就可以离开量子点形成光生电流。

必须研究量子点的电子态同周围环境电子态的相互作用和耦合。

这类复合材料中电子的输运过程取决于许多因素,包括一些目前尚不清楚的机理。

关键科学问题之二-纳米材料和结构中光生载流子的迁移路径与寿命

一般而言纳米薄膜材料的电子和空穴传输能力不如半导体材料,主要表现在材料的迁移率低,载流子寿命短,电阻大等问题,这在很大程度影响了光伏电池的性能。

纳米颗粒的比表面大,因此纳米结构的缺陷密度比较高。

缺陷会影响光电子的寿命,电子和光的传输等,从而对光伏器件的工作产生不利的影响。

解决这一问题的关键在于弄清纳米材料和结构中缺陷对光电过程影响的机理,找到抑制这种不良影响的方法。

在技术上,必须找到相关的纳米颗粒表面改性方法,在纳米颗粒之间构筑电子通道,使电子在纳米材料中能够快速迁移。

关键科学问题之三-纳米材料对太阳光全光谱的光电转换

通过纳米结构大小的变化来改变纳米材料对光的吸收波长,所以全光谱吸收对纳米材料个体而言不是问题。

但是问题出在太阳电池的结构。

全光谱太阳电池一般由吸收波长不同的多层纳米薄膜构成。

不同吸收波长的纳米薄膜如何实现叠层,以及多层纳米薄膜如何保证电子的传输效率是需要解决的关键。

关键科学问题之四-高能光子的利用

目前的太阳电池尚无法利用吸收光子的能量大于材料带隙的部分。

一个高能光子可以产生总能量与之相等的2对,甚至更多的电子空穴对,但在一般的半导体材料中这一过程的效率很低。

量子点中的俄歇过程对多电子-空穴对的形成起着重要的作用,而这一过程的效率取决于材料的具体能带结构。

本项目的一个研究重点是利用纳米材料和结构,通过高能光子激发多激子的过程提高太阳电池的转换效率。

关键科学问题之五-低能红外光子的光电转换

太阳光谱总能量的40%左右在红外波段。

由于硅材料的能隙为1.12电子伏特,所有低于这一能量的红外光子都无法被吸收而用于光电转换。

有效地利用这部分能量将提高光伏器件的效率。

受材料特性限制,一般半导体很难对低能红外光子进行光电转换。

利用窄禁带材料和红外上转换效应(双光子和多光子吸收),或在纳米材料和结构中形成第II类势能排列,可对低能红外光子进行光电转换,这对提高电池的效率是十分有益的。

这五个关键科学问题中,第一和第二个关键科学问题决定了纳米材料和结构中能否产生光伏效应,而第三到第五个关键科学问题对提高太阳电池的效率起着至关重要的作用。

通过充分的调研和分析,我们认为目前太阳电池光伏效应的产生和效率主要受制于以下几个方面,并提出了相应的解决途径:

1纳米薄膜材料和结构中如何使光生电子和空穴分别向相反方向迁移

解决途径:

1)利用界面异质结;

2)用杂质扩散形成电势分布。

2保证光生载流子的迁移路径与高的载流子寿命

解决途径:

1)利用表面修饰和分子偶联构筑纳米颗粒间的电子迁移通道;

2)通过钝化方法抑制影响电子寿命的缺陷的密度。

3全光谱光伏转换纳米多层膜的构筑

解决方案:

1)制备叠层式纳米多层膜结构;

2)通过工艺控制提高层间电子传输效率。

4高能光子大于半导体能隙这部分能量不能有效用于光电转换

解决途径:

1)单个高能光子产生多个电子空穴对;

2)太阳光谱裁剪。

5能量小于半导体能隙的红外光子不能被利用

解决办法:

1)多个红外光子产生1个电子空穴对;

2)采用窄禁带纳米半导体材料;

3)利用第II类能带排列纳米结构。

解决上述关键科学问题的实质是怎样通过基于纳米结构的新型材料和器件结构的设计实现太阳光全光谱的利用。

因此,本项目的具体研究内容集中在发展各种方法和手段,通过构建一些特殊的人工纳米材料和结构实现高效光电转换。

主要研究内容分为四个方面:

1)具有高光电转换性能的纳米材料和结构的设计和制备;2)基于纳米薄膜材料的光伏太阳电池制备和研究;3)面向提高纳米薄膜太阳电池效率的研究;4)纳米光伏器件结构的整体优化和理论模拟。

这四部分的关系是,第一部分针对太阳能光伏材料,是第二部分太阳电池制备和研究的基础。

第三、第四部分致力于通过对纳米薄膜材料和器件结构的实验和理论研究提高太阳电池转换效率。

第一部分:

具有高光电转换性能的纳米材料和结构的设计和制备

光伏纳米材料和结构的光电转换效率的提高很大程度上取决于纳米结构的制备方法。

这部分工作将为整个重大研究计划的实施提供材料和样品。

1纳米硅薄膜材料的生长

硅基太阳电池在光伏领域是不可或缺的。

有序高电子迁移率纳米硅薄膜材料生长、能带结构调控以及光电输运特性方面的探索现在依然是研究热点,这些研究主要面向进一步提高太阳电池的性能和降低成本。

通过生长条件调节晶粒大小或掺杂浓度,借助于纳米尺度效应和晶格应变技术可以调控纳米硅薄膜材料的光学带隙和电导率,以满足高效理想太阳能电池的需要。

再加上我们所采用的等离子体增强化学气相沉积方法具有成膜温度低、制膜面积大、薄膜质量好、易调控和适用性强等优点,非常适合于大规模低成本工业化生产。

纳米硅薄膜太阳电池与其它硅系列太阳电池相比具有明显的优势。

首先纳米硅薄膜同非晶硅薄膜的制备技术相容,只需在生产过程中增加反应气体中的氢稀释比。

多晶硅薄膜的生长温度在650度以上,单晶硅材料的生长需要1000-1500度的高温,而纳米硅薄膜可以在不超过300度的温度下生长,能耗非常低,可以大大缩短能量回收期,非常有利于降低生产成本。

同时纳米硅的低温生长条件也有利于在柔性衬底(如聚合物等)上制备太阳电池,使应用领域大为拓展,而且其耐高温性能优于晶体硅电池。

与传统的单晶硅、多晶硅硅片(即wafer,目前厚度约180-350微米)比较,用纳米硅薄膜(厚度小于10微米量级)来制备太阳能电池可以节省更多的硅材料。

2半导体低维结构的制备与特性调控

如何从纳米光伏材料与器件的特性与原理出发调控纳米结构中光吸收、光生电子的产生与输运是设计与制备材料的首要问题。

在此,一方面考虑到半导体量子点能通过其结构和尺寸的调节与不同波段的光子产生耦合作用,还能够产生多重激子效应(即吸收一个高能光子能产生多个电子空穴对),有利于调控光伏器件的光吸收;特别是应用于红外光电转换的薄膜材料与纳米结构的设计和制备。

太阳光谱总能量的40%左右在红外波段。

由于硅材料的能隙为1.12电子伏特,所有低于这一能量的红外光子都无法被吸收而用于光电转换。

立足于热辐射利用,我们将致力于性能稳定的PbS、PbSe、InAs等薄膜材料与纳米结构的优化与调控,以实现对太阳光全光谱的光电转换。

另一方面着眼于半导体一维纳米管/线具有优异的电子输运能力。

因此,本项目在纳米结构设计与制备方面,拟以红外波段的PbS、PbSe、InAs等薄膜材料与纳米结构、可见波段的CdSe量子点作为半导体量子点,以及ZnO纳米线和Si微结构阵列等一维半导体纳米结构制备与调控的主要研究对象,开展适用于光电转换体系的半导体纳米结构的制备与特性调控等方面的研究。

3面向宽光谱光电转换的多带隙光伏材料

将研究两类纳米材料。

一类是禁带中具有中间带的纳米材料,由于中间带的存在使纳米材料可以吸收低能光子并进行光电转换。

纳米材料的中间带可以通过掺杂,特别是掺磁性杂质来实现,也可以通过调控界面异质结的能带排列来实现。

第二类是纳米多层膜,其中每层膜具有不同的特征光吸收截止波长。

采用多带隙光伏材料是为了克服现有的太阳电池只能对一定波长范围的光进行光电转换的局限性。

由于尺寸引起的量子限域效应,通过制备不同尺寸纳米晶可以保证广谱吸收,进而提高太阳光谱的利用率。

将研究多带隙纳米Si、ZnSe、CdTe、CdSe等材料和全光谱多层膜的制备方法。

4纳米结构的复合组装与表面/界面调控

在纳米结构的制备和特性调控的基础上,进一步考虑把具有不同特性的纳米结构有机地组合起来形成有效的光电转换体系,继而理解纳米光电转换的内在规律。

然而,要充分发挥不同纳米结构的各自特色就必须考虑不同纳米结构的复合组装与表面/界面等关键问题。

对光电转换体系来讲需要关注如何让光生电子有效地产生与传输,也就是如何优化表面与界面,让不同结构有效组合起来优化不同材料和结构的能带关系。

第二部分:

基于纳米薄膜材料的光伏太阳电池的制备和研究

这部分工作主要是设计和研究几种价格低廉,具有大规模生产和市场化前景的纳米薄膜太阳电池。

1纳米薄膜太阳电池

纳米太阳电池的工作遵循这样的物理过程:

第一步,纳米材料俘获光子形成电子空穴对,即光电效应;第二步,受内部势场的作用电子和空穴向相反方向运动形成光伏效应。

根据这样的原理,将设计和制备以下几种纳米太阳电池。

1)基于nc-Si/导电玻璃和nc-Si/Si结构的纳米硅基薄膜太阳电池;

2)基于nc-Si/其它薄膜材料/导电玻璃体系的纳米多层膜硅基太阳电池;

3)基于红外和紫外响应纳米结构的电池。

2纳米薄膜太阳电池的表征

纳米薄膜太阳电池的结构比体硅太阳电池复杂,涉及到薄膜的厚度、结晶度、缺陷密度、层间电和光的传播和耦合特性等研究。

另外纳米薄膜太阳电池器件性能的表征和评价技术并不完备。

在本重大研究计划的执行过程中需要用一系列的实验手段对纳米材料和光伏器件结构的参数进行测量和分析,以获得器件最佳性能状态所对应的参数和条件。

第三部分:

面向提高纳米薄膜太阳电池效率的研究

这部分的研究面向提高太阳电池的光伏转换效率。

根据不断探索,总结了一些有前景的提高光伏器件效率的方法:

太阳光全光谱光电转换,充分利用太阳光谱中高能光子的多余能量和低能红外光子,增强光同纳米体系的耦合,以及使太阳光谱同纳米薄膜的能带更加匹配。

1充分利用太阳光谱的多带隙光电转换材料和结构-太阳光全光谱光电转换

实现高转换效率的首要途径是尽可能提高太阳光的利用率,这是光伏科学技术发展几十年来一直令人特别关注的问题。

半导体同质结单层电池的理论效率上限为31%,其主要原因是没有任何一种材料能够吸收波长从红外到紫外,对应的能量范围为0.4-4.0eV的全部太阳光谱。

能量低于带隙的光由于不能被半导体吸收而无法转换成电能,能量高于带隙的光虽然被吸收,但超过带隙的那部分能量将以热的形式浪费掉。

多年来经过研究者的不断努力,使得单一带隙半导体材料太阳能电池的转换效率接近了理论极限,达到25.1%。

根据热力学第二定律,太阳光的转换效率最高限制为92%,采用多层结构和多带隙太阳电池效率实验上已达到40%以上。

我们将研究在红外光电响应的纳米结构(InAs,PbS)以及紫外光电响应对全光谱的贡献。

2纳米材料和结构对光传播特性的调控-增强光同纳米体系的耦合

我们将用纳米技术构筑类光子晶体结构,通过改变光的传播途径和使光在薄膜中多次反射增加吸收,从而提高光伏器件的效率。

由于太阳电池是多层薄膜结构,在薄膜界面和器件表面难免会有反射和散射,造成光能量损失。

比如,将Si太阳能电池的表面用激光刻槽的方法可在多晶硅表面制作倒金字塔结构,在500~900nm光谱范围内反射率为4~6%。

在(100)面单晶硅化学制作绒面的反射率为11%,而不加处理的光亮Si表面反射率为35%。

界面也存在着同样的问题。

纳米技术构筑的太阳能光伏器件中界面很多,如不抑制光在界面上的损耗就会影响光伏器件的性能。

这部分的研究将集中在对光伏材料和器件结构的最佳设计,以及利用光学微腔或纳米阵列对光在光伏器件内的传播进行调控,实现诸如多次反射等效果。

具有纳米或亚波长多维周期微结构的材料已被理论和实验证明可用来控制光子的运动,并由此产生诸如负折射率效应等新概念、新材料及新器件,引起了学术界的极大重视。

比如,利用多层纳米光学薄膜结构可在很大的光频范围内改变光波的反射、透射和吸收特性。

由于在部分光频段的光吸收很弱,目前多晶硅太阳能光伏器件所用的材料还比较厚,使得器件成本高举不下。

显然,提高厚度为纳米量级的薄膜中不同频率光的吸收效率是有实用意义的课题。

3纳米材料和结构对光谱频率的裁剪-使太阳光谱同纳米薄膜的能带更加匹配

硅太阳能光伏器件效率不高的原因之一是硅材料的吸收光谱同太阳光谱吻合得不好。

克服这一障碍的方法之一是改变太阳光的光谱分布。

受量子限域效应的控制,量子点的光吸收和光致发光性能可以很容易地通过改变量子点的尺寸来调控。

将探索通过不同尺寸量子点的混合,将单一频率的激发光通过光致发光变成一定频谱分布的光,或将某种频谱分布的光变成另一种频谱分布的光,使得光谱同光伏器件的能带匹配达到最佳。

4纳米材料和结构中的多光子吸收和多激子激发过程-充分利用太阳光谱中高能光子的多余能量和低能红外光子

一般在光伏器件中能量大于材料禁带宽度的一个光子只能产生一对过热电子空穴对,过热那部分能量无法被利用;能量小于禁带宽度的光子则因不能产生电子空穴对而被浪费。

由于量子点中光吸收产生电子空穴对的过程中不需要满足动量守恒原理,利用掺有半导体量子点纳米薄膜的多光子吸收和多激子激发效应,有望使原来不能被利用的能量用来产生光伏效应,从而提高光伏器件的光电转换效率。

我们将研究CdTe、PbSe、PbS与Si等纳米结构中的多光子吸收和多激子激发过程。

第四部分:

纳米光伏器件结构的整体优化和理论模拟

对纳米薄膜太阳电池的工作过程进行理论建模,发展计算方法是光伏研究不可替代的重要部分。

这部分研究的目的是配合实验,为优化器件性能提供指导。

纳米光伏太阳电池中的光电转换、光伏转换涉及复杂的物理过程,这些过程往往因器件而异。

特别是纳米薄膜太阳电池,由于器件中涉及的界面很多,光和电子的传输过程更加复杂,有些重要的过程无法通过实验直接测量。

通过理论建模和实验,将揭示光和光电子在光伏器件中的动力学行为和新奇量子现象,包括光同纳米体系的耦合,光电转换和光伏效应的产生等,通过动态模拟光伏器件的工作过程提取重要的特征参数。

二、预期目标

本项目的总体目标为:

面向国家对洁净、可再生能源的需求,通过对纳米材料和结构的设计,以及对光电转换特性、光的传输特性、光的频谱特性调控的基础研究,取得一系列具有自主知识产权的提高光电转换效率的方法,并将一部分核心技术用于提高目前正在研究,具有产业化前景的光伏器件的转换效率。

通过降低太阳电池的价格和提高转换效率,使我国在新型光伏纳米材料、器件的制备和研究方面走在世界前列。

预期目标:

将重点研究面向太阳能光电转换效率提高的低成本纳米材料、新器件结构和新技术。

研究基于纳米材料和结构的光电转换机理,纳米结构中的光电子输运性质。

研究充分利用太阳光谱和对太阳光谱进行裁剪的方法等重大基础科学问题,揭示新型纳米结构和材料对提高光电转化效率的作用及其规律。

探索和发现新材料的合成和制备方法并取得一批具有国际先进水平、独创性强、应用前景明确的基础研究成果和具有自主知识产权的关键技术,为国家进一步加大对太阳能的利用和开发提供科学和技术支撑。

同时,培养一支学风严谨、团结合作、敢于创新,潜心从事太阳能应用和开发研究的学术团队。

建立相关材料研究的多学科融合、交叉研究基地和技术平台,在国际相关领域的重要学术刊物系统发表高水平研究论文并产生重要影响。

本项目预期取得的进展、突破及其科学价值:

以降低太阳电池价格和提高光电转换效率为主线,进行纳米光伏材料制备和器件研究。

课题的内容包括了对新型纳米材料和结构的设计,材料中光电转换过程和光在材料中的传输特性和频谱特性的调控研究。

通过对纳米材料和结构薄膜的设计、制备、特性和功能调控的综合研究,在理论上弄清纳米材料和结构薄膜中光电转换的机理,通过对关键科学问题的解决和关键性原理的认识,实现纳米材料和结构薄膜在设计、制备、方法和光电转换性能等方面的创新和突破。

实施本项目将使我国在光电转换基础研究的源头掌握核心知识和关键技术,明显提高我国的光伏研究水平,使我国在面向新一代光伏器件的纳米材料和结构制备、设计,及核心原理和技术的掌握上显著缩小与工业发达国家的差距。

在面临复杂和竞争日趋激烈的形势下,通过研究取得新一代光伏领域的持续创新能力,并通过所形成的研究平台和团队不断产生原创性,具有自主知识产权的研究成果,以满足包括产业在内的国家在光伏领域不断增大的需求。

因为一些基本原理和方法带有相当的普遍性,研究中产生的对纳米材料和结构薄膜中光电过程原理的新认识、结构设计和制备的新方法,将能够被有效地用于第三代光伏器件和其他纳米技术领域,尤其在光电子器件研究领域。

具体的考核指标和人才培养计划

通过本项目的实施将产生一系列具有自主知识产权的原创性成果,其主要形式是方法、材料、原型器件、论文和专利。

同时形成一支活跃在光伏领域的优秀团队和未来更深层次上承担国家光伏研究任务的平台。

通过人才队伍的培养为国家光伏领域的研究和产业输送本领域的硕士和博士。

具体形式和指标如下。

1获得5种以上可靠的有利于光电转换的纳米材料与结构

2提高光伏效率的器件和方法

具有自主知识产权,基于纳米结构对光电转换特性调控的方法;

具有自主知识产权,基于纳米结构对光传输和频谱特性调控的方法;

获得转换效率在20%以上的光伏器件。

3论文和专利

在国内外杂志发表学术论文30篇以上;申请专利20项以上。

4人才队伍建设

形成由20位教授、研究员和副教授、副研究员构成的光伏领域光电子研究人才队伍,并培养约50余名优秀青年科研人才(博士、硕士研究生)。

5研究平台建设

通过本重大专项的支持和对现有分散的实验条件的整合,形成跨研究所和大学的研究网络平台,完善上海太阳能研究与发展中心的建设。

三、研究方案

学术思路:

利用纳米材料和结构的优良光子俘获性能俘获光子能量,再利用异质结电场突变的整流效应或pn结的内建电场将电子和空穴分开而形成光伏效应。

攻关目标:

通过对五个关键科学问题的深入研究,取得具有自主知识产权降低光伏器件成本和提高光电转换效率的方法,取得一系列具实用价值和前景的纳米光伏太阳能转换技术,为太阳电池的应用提供技术积累。

创新点:

主要体现在关键科学问题的提炼、学术思路、技术途径和子课题间合作模式四个方面。

1学术思路方面-我们的学术思路是将纳米结构同异质结或薄膜pn结组合起来,利用各自的优势实现高效率的光伏转换。

纳米材料和结构具有非常强的光子俘获能力,因此量子点常被称为“光子天线”。

但俘获光子产生电子空穴对还不够,还需要将电子和空穴在空间上分开才能实现光伏效应。

传统的太阳电池是借助pn结内建电场实现这一过程的,但这对纳米结构来说有一定难度。

我们将通过纳米复合结构材料体系和器件结构的创新设计构筑界面电势和内建电势场。

同时,充分利用纳米材料的带隙可变特性进行全光谱光电转换,以及利用纳米材料对杂散光的高俘获性能实现阴天条件下光伏转换。

2技术途径方面-实现上述学术思路需要考虑具体材料和方法。

根据我们前期工作的积累和经验,我们选择半导体量子点作为光子俘获材料,利用薄膜硅pn结的内建电场,纳米硅/多晶硅界面势垒,CdSe/TiO2、CdSe/ZnO等异质结势垒突变驱动电子和孔穴的扩散。

具体的材料涉及到纳米Si、CdSe、CdTe量子点,TiO2、ZnO等导电透明材料以及廉价的多晶硅等作为电子和空穴的通道。

这在实现纳米结构光伏器件的技术途径上是创新。

3关键科学问题的提炼-为实现上述学术思路和技术途径,本项目组成员经过反复讨论和争论,在前期工作的基础上提出了实现纳米结构光伏器件应用必须解决的5个关键科学技术问题,并提出了相应的解决思路。

这5个关键科学技术问题也是制约纳米结构材料应用于光伏转换的主要障碍。

通过本项目的实施将能形成克服这些障碍的解决方案。

实用光伏器件目前依然是体硅材料和少量薄膜材料的天下。

纳米材料用于光伏器件无疑有许多新的问题,利用纳米材料和技术获得高效光伏转换首先必须解决这些问题。

4各子课题合作模式-经多次讨论和争论提出了实施本课题时子课题间的合作模式:

围绕同一个总目标,采取同一个学术思路,不同的技术途径寻找提高光电转换效率的方法和手段。

围绕各子课题的特色,本课题所涉及的三类材料:

纳米材料,电子/空穴传输材料、异质结和pn结薄膜都将在子课题之间共享。

针对各课题组的研究目标和内容设立研究方案,将采用以下技术路线和可行性方案开展研究:

第一部分:

具有高光电转换性能的纳米材料和结构的设计和制备

主要思路是:

利用量子点薄膜的优越“光子天线”性能俘获光子,再利用异质结的势垒突变和pn结的内建电场将电子和空穴分开而行成光伏效应。

第一部分工作旨在为实现这一思路设计和制备纳米材料和结构,是本项目的基础。

1纳米硅薄膜材料

等离子体增强化学气相沉积(PECVD)是一种廉价、高效的薄膜生长方法,现广泛用于制备非晶硅薄膜。

通过一定的生长条件控制,如溅射功率、生长温度、氢稀释比、反应气压、沉积时间,以及后退火等,可以调控生长过程中氢原子与硅原子的相互作用,从而控制等离子体密度及成膜细微过程,生长均匀有序纳米硅薄膜材料,使室温电子迁移率超过100cm2/Vs。

这部分的工作主要面向提高纳米晶薄膜的性能,包括低成本,大面积、快速生长(生长速率~2nm/s)的纳米薄膜的厚度和晶粒大小的控制,缺陷和漏电流的抑制。

这些均可以通过提高等离子体激发频率改变电子能量分布,加快气体源分解,改善有效掺杂来实现。

生长大面积纳米硅薄膜材料的衬底大都采用导电玻璃,根据本课题的需要还将在多晶硅衬底上制备可控的纳米硅薄膜。

导电玻璃的表面是比较稳定的,但多晶硅的表面有一层SiO2薄膜,这里需要特别关注的是纳米硅薄膜同多晶硅衬底之间的界面。

前期研究已完成了廉价多晶硅的生长,可利用这一技术将纳米硅生长在多晶硅材料上形成突变结。

2半导体低维结构制备与特性调控

本项目在纳米结构设计与制备方面,拟以红外波段材料作为半导体量子点制备与调控的主要研究对象;以一维半导体纳米结构制备与调控的主要研究对象,开展适用于光电转换体系的半导体纳米结构的制备与特性调控等方面的研究。

一维纳米结构和量子点的获得主要拟利用溶液化学或气相方法,而ALD作为表面与界面的优化和控制重要手段,拓展量子点的吸收波段(可见波段的CdSe,CdTe和红外波段的PbS,PbSe等)以期在不同波段匹配太阳光谱,特别是应用于红外光电转换的薄膜材料与纳米结构;再通过原子层沉积技术(ALD)与化学修饰等手段调控一维半导体纳米结构(ZnO和Si材料等)与量子点的复合与组装结构,继而在优化纳米结构各自性能的前提下,探索复合结构光电特性的影响因素与内在规律。

3面向宽光谱光电转换的多带隙光伏材料

现有的太阳电池只局限对一定波长范围的光进行光电转换,光谱利用率不高,影响了转换效率。

用不同尺寸纳米晶(不同带隙)可以进行广谱吸收,进而提高太阳光谱的利用率。

将研究纳米硒化锌、纳米砷化镓、纳米镓铟砷等材料,通过不同尺寸分布的纳米晶化合物半导体光谱响应的拓展,用多带隙纳米晶半导体薄膜(包