城市轨道交通明挖法喷暗挖法.docx

《城市轨道交通明挖法喷暗挖法.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《城市轨道交通明挖法喷暗挖法.docx(90页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

城市轨道交通明挖法喷暗挖法

城市轨道交通明挖法、喷暗挖法

1K413000城市轨道交通工程结构与特点

1K413011掌握地铁车站结构与施工方法P82

一、地铁车站形式与结构组成

㈠、地铁车站形式分类

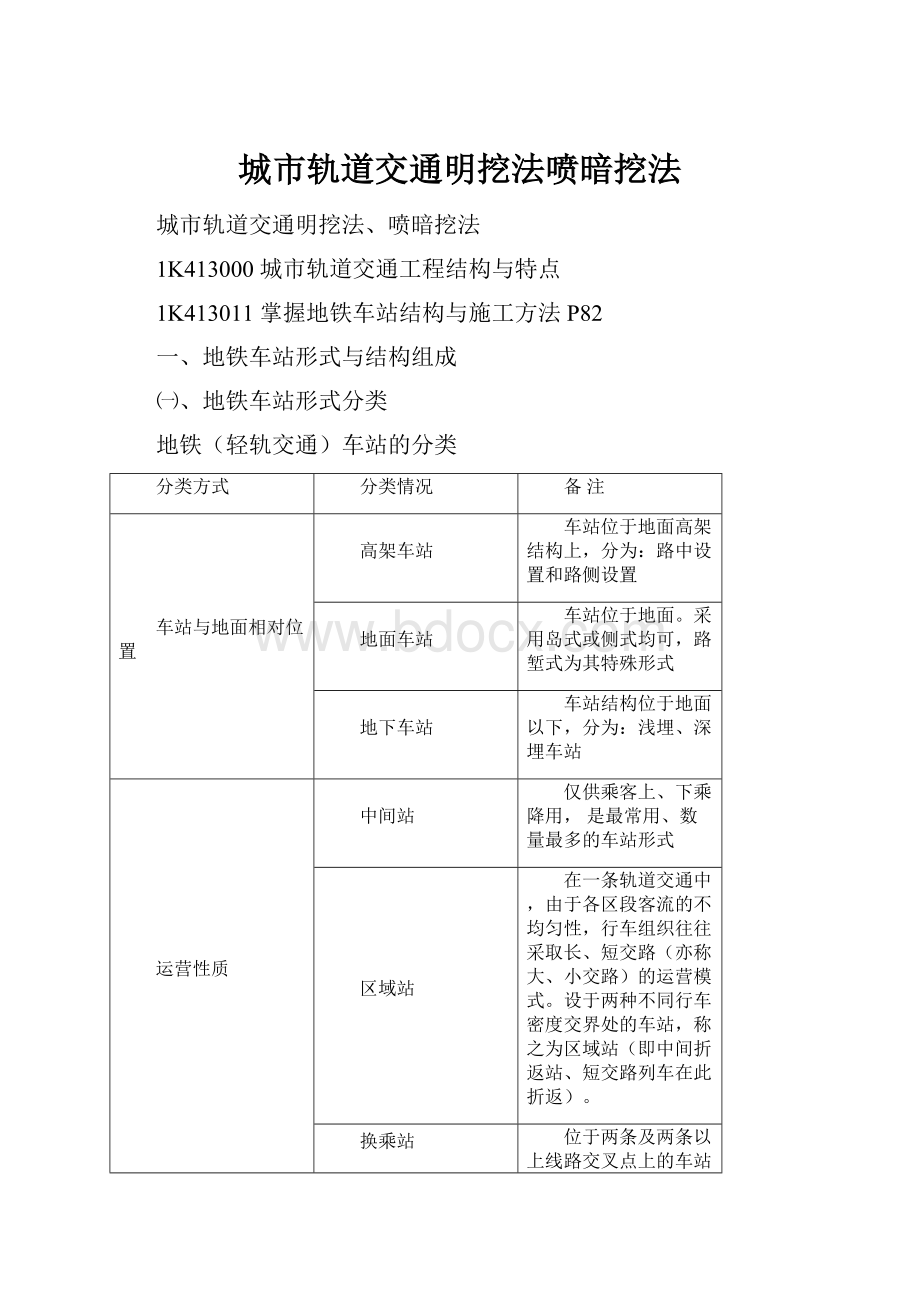

地铁(轻轨交通)车站的分类

分类方式

分类情况

备注

车站与地面相对位置

高架车站

车站位于地面高架结构上,分为:

路中设置和路侧设置

地面车站

车站位于地面。

采用岛式或侧式均可,路堑式为其特殊形式

地下车站

车站结构位于地面以下,分为:

浅埋、深埋车站

运营性质

中间站

仅供乘客上、下乘降用,是最常用、数量最多的车站形式

区域站

在一条轨道交通中,由于各区段客流的不均匀性,行车组织往往采取长、短交路(亦称大、小交路)的运营模式。

设于两种不同行车密度交界处的车站,称之为区域站(即中间折返站、短交路列车在此折返)。

换乘站

位于两条及两条以上线路交叉点上的车站,具有中间站的功能外,还可让乘客在不同线上换乘。

枢纽站

枢纽站是由此站分出另一条线路的车站,该站可接、送两条线路上的列车。

联运站

指车站内设有两种不同性质的列车线路进行联运及乘客换乘,联运站具有中间站及换乘站的双重功能。

终点站

设在线路两端的车站,就列车上、下行而言,终点站也是起点站(或称始发站),终点站设有可供列车全部折返的折返线和设备,也可供列车临时停留检修。

结构形式

矩形

矩形断面是车站中常选用的形式,一般用于浅埋、明挖车站。

车站可设计成单层、双层或多层;跨度可选用单跨、双跨、三跨或多跨形式。

拱形

拱形断面多用于深埋或浅埋暗挖车站,有单拱和多跨连拱等形式。

单拱断面由于中部起拱较高,而两侧拱脚相对较低,中间无桩,因此建筑空间显得高大宽阔如建筑处理得当,常会得到理想的建筑艺术效果。

明挖车站采用单跨结构时也有采用拱形断面。

圆形

为盾构法施工时常见的形式。

其他

如马蹄形、椭圆形等

站台形式

岛式站台

站台位于上、下行线路之间,具有站台面积利用率高,提升设施共用,能灵活调剂客流、使用方便、管理较集中等优点。

常用于较大客流量的车站。

其派生形式有曲线式、双鱼腹式、单鱼腹式、梯形式和双岛式等

侧式站台

站台位于上、下行线路两侧,侧式站台的高架车站能使高架敬意断面更趋合理。

常见于客流不大的地下站和高架的中间站,其派生形式有曲线式、双端喇叭式、平行错开式和上、下错开工等形式。

岛、侧混合站台

将岛式站台及侧式站台同设在一个车站内。

常见的有一岛一侧,或一岛两侧形式。

此种车站可同时在两侧的站台上、下车,共线车站往往会出现此种形式。

㈡、构造组成

1.地铁车站通常由车站主体(站台、站厅、设备用房、生活用房),出入口及通道,通风道及地面通风亭等三大部分组成。

2.车站主体是列车在线路上的停车点,其作用既是供乘客集散、候车、换车及上、下车;又是地铁运营设备的中心和办理运营业务的地方。

3.出入口及通道(包括人行天桥)是供乘客进、出车站的建筑设施。

4.通风道地面通风亭的作用是保证地下车站有一个舒适的地下环境。

二、施工方法(工艺)与选择条件

地铁工程通常是在城镇中修建的,其施工方法选择会受到地面建筑物、道路、城市交通、环境保护、施工机具以及资金条件等因素影响。

因此,施工方法的决定,不仅要从技术、经济、修建地区具体条件考虑,而且还要考虑施工方法对城市生活的影响。

㈠、明挖法施工

1.明挖法是先从地表向下开挖基坑至设计标高,然后在基坑内的预定位置由下而上地建造主体结构及其防水措施,最后回填土并恢复路面。

2.明挖法是修建地铁车站的常用施工方法,具有施工作业面多、速度快、工期短、易保证工程质量、工程造价低等优点,因此,在地面交通和环境条件允许的地方,应尽可能采用。

3.明挖法施工基坑(详见1K413020)可以分为敞口放坡基坑和有围护结构的基坑两类。

若基坑所处地面空旷,周围无建筑物或建筑物间距很大,地面有足够空地能满足施工需要又不影响周围环境时,则采用敞口放坡基坑施工。

这种基坑施工简单、速度快、噪声小,无需做围护结构。

如果因场地限制,基坑边坡坡度稍陡于规范规定时,则可采用适当的挡土结构,如土钉加混凝土喷抹面对边坡加以支护。

即使如此,该方法的造价仍然是较低的。

如果基坑很深,地质条件差,地下水位高,特别是又处于繁华市区,地面建筑物密集,交通繁忙,无足够空地满足施工需要,没有条件采用敞口放坡基坑时,则可采用有围护结构的基坑。

其中,敞口放坡基坑分为边坡面不加支护的基坑以及喷混凝土面和锚杆护坡基坑两类;有围护结构基坑的围护结构又分为不同类型,具体见图1K413011-1。

㈡、盖挖法施工

1.盖挖法施工也是明挖施工的一种形式,与常见的明挖法施工的主要区别在于施工方法和顺序不同:

盖挖法是先盖后挖,即先以临时路面或结构顶板维持地面畅通,再向下支护的基坑施工。

施工基本流程:

在现有道路上按所需宽度,以定型标准的预制棚盖结构(包括纵、横梁和路面板)或现浇混凝土顶(盖)板结构置于桩(或墙)柱结构上维持地面交通,在棚盖结构支护下进行开挖和施做主体结构、防水结构。

然后回填土并恢复管、线、路或埋设新的管、线、路。

最后恢复道路结构。

2.盖挖法具有诸多优点:

围护结构变形小,能够有效控制周围土体的变形和地表沉降,有利于保护临近建筑物和构筑物;基坑底部土体稳定,隆起小,施工安全;盖挖逆作法施工一般不设内部支撑或锚锭,施工空间大;盖挖逆作法用于城市街区施工时,可尽快恢复路面,对道路交通影响较小。

盖挖法也存在一些缺点:

盖挖法施工时,混凝土结构的水平施工缝的处理较为困难;盖挖逆作法施工时,暗挖施工难度大、费用高;盖挖法每次分部开挖与浇筑或衬砌的深度,应综合考虑基坑稳定、环境保护、永久结构形式和混凝土浇筑作业等因素来确定。

3.盖挖法可分为盖挖顺作法、盖挖逆作法及盖挖半逆作法。

目前,城市中施工采用最多的是盖挖逆作法。

1、盖挖顺作法

盖挖顺作法的具体施工流程见图1K413011-2。

盖挖顺作法主要依赖坚固的挡土结构,根据现场条件、地下水位高低、开挖深度以及周围建筑物的邻近程度可选择钢筋混凝土钻(挖)孔灌注桩或地下连续墙,对于饱和的软弱地层应以刚度大、止水性能好的地下连续墙为首选方案。

目前,盖挖顺作法中的挡土结构常用来作为主体结构边墙体的一部分或全部。

2、盖挖逆作法

盖挖逆作法的具体施工流程见图1K413011-3。

盖挖逆作法施工时,先施作车站周边围护桩和结构主体桩柱,然后将结构盖板置于桩(围护桩)、柱(钢管柱或混凝土柱)上,自上而下完成土方开挖和边墙、中隔板及底板衬砌的施工。

盖挖逆作法是在明挖内支撑基坑基础上发展起来的,施工过程中不需设置临时支撑,而是借助结构顶板、中板自身的水平刚度和抗压强度实现对基坑围护桩(墙)的支护作用。

其工法特点是:

快速覆盖、缩短中断交通的时间;自上而下的顶板、中隔板及水平支撑体系刚度大,可营造一个相对安全的作业环境;占地少、回填量小、可分层施工,也可分左右两幅施工,交通导改灵活;不受季节影响、无冬期施工要求,低噪声、扰民少;设备简单、不需大型设备,操作空间大、操作环境相对较好。

盖挖逆作法没有太复杂技术,它是将若干简单的、原始的技术巧妙地有机组合,形成的一套完整的施工工法。

盖挖逆作法对钢管柱的加工、运输、吊装、就位要求精度极高,不论是旋挖桩钢管基础或条形基础都有一套完整的工艺流程。

3、盖挖半逆作法

类似逆作法,其区别仅在于顶板完成及恢复路面过程,盖挖半逆作法的施工步骤见图1K413011-4。

在半逆作法施工中,一般都必须设置横撑并施加预应力。

采用逆作或半逆作法施工时都要注意混凝土施工缝的处理问题,由于它是在上部混凝土达到设计强度后再接着往下浇筑的,而混凝土的收缩及析水,施工缝处不可避免地要出现3~lOmm宽的缝隙,将对结构的强度、耐久性和防水性产生不良影响。

在逆作法和半逆作法施工中,如主体结构的中间立柱为钢管混凝土柱,而柱下基础为钢筋混凝土灌注桩时,需要解决好两者之间的连接问题。

一般是将钢管柱直接插入灌注桩的混凝土内1.Om左右,并在钢管柱底部均匀设置几个孔,以利混凝土流动,同时也可加盖挖半逆作法施工流程。

(三)喷锚暗挖法

喷锚埋暗挖法(又称矿山法,详见1K41304】)对地层的适应性较广,适用于结构埋置较浅,地面建筑物密集、交通运输繁忙、地下管线密布,及对地面沉降要求严格L的城镇地区地下构筑物施工。

1.新奥法

“新奥法”是以维护和利用围岩的自承能力为基点,使围岩成为支护体系的组成部分,支护在与围岩共同变形中承受的是形变应力。

因此,要求初期支护有一定柔度,以利用和充分发挥围岩的自承能力。

而作用于浅埋隧道上的地层压力是覆盖层的全部或部分土柱重,其地层压力和支护刚柔度关系不大,从减少地表沉陷的城市要求角度出发,还要求初期支护有一定刚度。

设计时并投有充分考虑利用围岩的自承能力,这是浅埋暗挖法与“新奥法”主要区别。

2.浅埋暗挖法

在城镇软弱围岩地层中,在浅埋条件下修建地下工程,以改造地质条件为前提,以控制地表沉降为重点,以格栅(或其他钢结构)和锚喷作为初期支护手段,遵循“新奥法”大部分原理。

按照“十八字”原则(即管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测)进行隧道的设计和施工,称之为浅埋暗挖技术。

浅埋暗挖技术从减少城市地表沉陷考虑,还必须辅之以其他配套技术,比如地层加固、降水等。

浅埋暗挖法十分讲究施工方法的选择(尤其是地铁车站多跨结构和大跨结构),一个合理的结构形式和正确的施工方法能起到事半功倍的作用。

采用浅埋暗挖法时要注意其适用条件。

①、浅埋暗挖法不允许带水作业。

如果含水地层达不到疏干,带水作业是非常危险的,开挖面的稳定性时刻受到威胁,甚至发生塌方。

大范围的淤泥质软土、粉细砂地层,降水有困难或经济上选择此工法不合算的地层,不宜采用此法。

②、采用浅埋暗挖法要求开挖面具有一定的自立性和稳定性。

我国规范对土壤的自立性从定性上提出了要求:

工作面土体的自立时间,应足以进行必要的初期支护作业。

对开挖面前方地层的预加固和预处理,视为浅埋暗挖法的必要前提,目的就在于加强开挖面的稳定性,增加施工的安全性。

常用的单跨隧道浅埋暗挖方法选择(根据开挖断面大小)见图1K413011-5;具体详见1K413041。

三、不同方法施工的地铁车站结构

(一)明挖法施工车站结构

明挖法施工的车站主要采用矩形框架结构或拱形结构。

1.矩形框架结构

这是明挖车站中采用最多的一种形式,根据功能要求,可以双层于单跨、双跨或多层多跨等形式。

侧式车站一般采用双跨结构;岛式车站多采用双跨或三跨结构。

站台宽度≤lOm时宜采用双跨结构,有时也采用单跨结构。

在道路狭窄的地段建地铁车站,也可采用上、下行线重叠的结构。

明挖地铁车站结构由底板、侧墙及顶板等围护结构和楼板、梁、柱及内墙等内部构件组合而成。

它们主要用来承受施工和运营期间的内中外部荷载,提供地铁必需的使用空间,同时也是车站建筑造型的有机组成部分。

构件的形式和尺寸将直接影响内部的使用空间和管线布置等,所以必须综合受力、使用、建筑、经济和施工等因素合理选定。

(1)、顶板和楼板

可采用单向板(或梁式板)、井字梁式板、无梁板或密肋板等形式。

井字梁式板和无梁板可以形成美观的顶棚或建筑造型,但造价较高,只有在板下不走管线时方可考虑采用。

(2)、底板

底板主要按受力和功能要求设置。

几乎都采用以纵梁和侧墙为支承的梁式板结构,这有利于整体道床和站台下纵向管道的铺设。

埋置于无地下水的岩石地层中的明挖车站,可不设受力底板,但铺底应满足整体道床的使用要求。

(3)、侧墙

当采用放坡开挖或用工字钢桩、钢板桩等作基坑的临时护壁时,侧墙多采用以顶、底板及楼板为支承的单向板,装配式构件也可采用密肋板。

当采用地下连续墙或钻孔桩护壁时,可利用它们作为主体结构侧墙的一部分或全部。

这种情况下的侧墙,视场地土质条件不同,基本可分为两大类:

一类是由灌注桩与内衬墙组成的桩墙结构;另一类是地下连续墙或地下连续墙与内衬墙组成的结构。

在无水地层中,可选用分离式灌注桩;在保证柱间土稳定(必要时可施作喷混凝土层)的前提下,选择较大的桩径;当有地下水时,可结合注浆形成止水帷幕或改用相互搭接的灌注桩(钻孔咬合桩)。

但在饱和软土或流沙地层中,从提高围护结构的强度、刚度、止水性和保护环境等方面考虑,尤其当挖深超过lOm时,多采用地下连续墙。

当连续墙直接作为主体结构的侧墙或与内衬墙形成整体结构时,设计中需要考虑先期修建的连续墙与顶、楼、底板等水平构件的连接。

(4)、立柱

明挖车站的立柱一般采用钢筋混凝土结构,可采用方形、矩形、圆形或椭圆形等截面。

按常规荷载设计的地铁车站站台区的柱距一般取6~8m。

当车站与地面建筑合建或为特殊荷载控制设计,柱的设计荷载很大时,可采用钢管混凝土柱、劲性钢筋高强凝土柱。

2.拱形结构

一般用于站台宽度较窄的单跨单层或单跨双层车站。

结构由拱形和平底板组成,墙脚与底板之间采用铰接,并在其外侧设有与底板整体浇筑的挡墙,用以抵抗刚架的水平推力。

(二)盖挖法施工车站结构

1.结构形式

在城镇交通要道区域采用盖挖法施工的地铁车站多采用矩形框架结构。

软土地区地铁车站一般采用地下墙或钻孔灌注桩作为施工阶段的围护结构。

地下墙可作侧墙结构的一部分,与内部现浇钢筋混凝土组成双层衬砌结构;也可将单层地下墙作为主体结构侧墙结构。

单、双层墙应经工程造价、进度、结构整体性、防水堵漏、施工处理等综合比较后,根据不同地质、周围环境等选用。

2.侧墙

单层侧墙即地下墙在施工阶段作为基坑围护结构,建成后使用阶段又是主体结构的侧墙,内部结构的板直接与单层墙相接。

在地下墙中可采用预埋“锥螺纹钢筋连接器”将板的钢筋与地下墙的钢筋相接,确保单层侧墙与板的连接强度及刚度。

砂性地层中不宜采用单层侧墙。

双层侧墙即地下墙在施工阶段作为围护结构,回筑时在地上墙内侧现浇钢筋混凝土内衬侧墙,与先施工的地下墙组成叠合结构,共同承受使用阶段的水土侧压力,板与双层墙组成现浇钢筋混凝土框架结构,

3.中间竖向临时支撑系统

中间竖向临时支撑系统由临时立柱及其基础组成,系统的设置方法有三种:

①在永久柱的两侧单独设置临时柱;②临时柱与永久柱合一;③临时柱与永久柱合一,同时增设临时柱。

(三)喷锚暗挖(矿山)法施工车站结构

喷锚暗挖(矿山)法施工的地铁车站,视地层条件、施工方法及其使用要求的不同,可采用单拱式车站、双拱式车站或三拱式车站,并根据需要可作成单层或双层。

此类车站的开挖断面一般为150~250m3。

由于断面较大,开挖方法对洞室稳定、地面沉降和支护受力等有重大影响,在第四纪地层中开挖时常需采用辅助施工措施。

1.单拱车站隧道

这种结构形式由于可以获得宽敞的空间和宏伟的建筑效果,在岩石地层中采用较多;近年来国外在第四纪地层中也有采用的实例,但施工难度大、技术措施复杂,造价也高。

2.双拱车站隧道

双拱车站有两种基本形式,即双拱塔柱式和双拱立柱式。

3.三拱车站

三拱车站亦有塔柱式和立柱式两种基本形式,但三拱塔柱式车站现已很少采用,土层中大多采用三拱立柱式车站

IK413012掌握地铁区间隧道结构与施工方法P89

本条文简要介绍地铁区间隧道结构形式及施工方法。

一、不同方法施工地铁区间隧道

(一)明挖法施工隧道

1.在场地开阔、建筑物稀少、交通及环境允许的地区,应优先采用施工速度快、造价较低的明挖法施工。

明挖法施工的地下铁道区间隧道结构通常采用矩形断面,一般为整体浇注或装配式结构,其优点是其内轮廓与地下铁道建筑限界接近,内部净空可以得到充分利用,结构受力合理,顶板上便于敷设城市地下管网和设施。

2.整体式衬砌结构

明挖现浇隧道结构断面分单跨、双跨等形式,由于结构整体性好,防水性能容易得到保证,可适用于各种工程地质和水文地质条件;但是,施工工序较多,速度较慢。

3.预制装配式衬砌

预制装配式衬砌的结构形式应根据工业化生产水平、施工方法、起重运输条件、场地条件等因地制宜选择,目前以单跨和双跨较为通用。

关于装配式衬砌各构件之间的接头构造,除了要考虑强度、刚度、防水性等方面的要求外,还要求构造简单、施工方便。

装配式衬砌整体性较差,对于有特殊要求(如防护、抗震等)的地段要慎重选用。

(二)喷锚暗挖(矿山)法施工隧道

1.在城市区域、交通要道及地上地下构筑物复杂地区,隧道施工喷锚暗挖法常是一种较好的选择;隧道施工时,一般采用拱形结构,其基本断面形式为单拱、双拱和多跨连拱。

前者多用于单线或双线的区间隧道或联络通道,后两者多用在停车线、折返线或喇叭口岔线上。

采用喷锚暗挖法隧道衬砌又称为支护结构,其作用是加固围岩并与围岩一起组成一个有足够安全度的隧道结构体系,共同承受可能出现的各种荷载,保持隧道断面的使用净空,防止地表下沉,提供空气流通的光滑表面,堵截或引排地下水。

根据对隧道衬砌结构的基本要求以及隧道所处的围岩条件、地下水状况、地表下沉的控制、断面大小和施工方法等,可以采用基本结构类型及其变化方案。

2.衬砌的基本结构类型一复合式衬砌

这种衬砌结构是由初期支护、防水隔离层和二次衬砌所组成,复合式衬砌外层为初期支护,其作用是加固围岩,控制围岩变形,防止围岩松动失稳,是衬砌结构中的主要承载单元。

一般应在开挖后立即施作,并应与围岩密贴。

所以,最适宜采用喷锚支护,根据具体情况,选用锚杆、喷混凝土、钢筋网和钢支撑等单一或并用而成。

3.衬砌结构的变化方案

在干燥无水的坚硬围岩中,区间隧道衬砌亦可采用单层的喷锚支护,不做防水隔离层和二次衬砌,但此时对喷混凝土的施工工艺和抗风化性能都应有较高的要求,衬砌表面要平整,不允许出现大量的裂缝。

在防水要求不高,围岩有一定的自稳能力时,区间隧道亦可采用单层的模注混凝土衬砌,不做初期支护和防水隔离层。

施工时如有需要可设置用木料、钢材或喷锚做成的临时支撑。

不同于受力单元,一般情况下,在浇注混凝土时需将临时支撑拆除,以供下次使用。

单层模注衬砌又称为整体式衬砌,为适应不同的围岩条件,整体式衬砌可做成等截面直墙式和等截面或变截面曲墙式,前者适用于坚硬围岩,后者适用于软弱围岩。

(三)盾构法施工隧道

(详见盾构法专题)

二、施工方法比较与选择

(一)喷锚暗挖(矿山)法

1.喷锚暗挖法施工基本流程见图1K413012-4。

2.新奥法施工

新奥法施工隧道适用于稳定地层,应根据地质、施工机具条件,尽量采用对围岩扰动少的支护方法。

岩石地层当采用钻爆法开挖时,应采用光面爆破、预裂爆破技术,尽量减少欠挖、超挖。

围岩开挖后应立即进行必要的支护,并使支护与围岩尽量密贴,以稳定围岩。

围岩条件比较好时可简单支护或不支护。

采用喷混凝土锚杆作为初期支护时的施工顺序一般为先喷混凝土后打锚杆;围岩条件恶劣时,则采用初喷混凝土→架钢支撑→打锚杆→二次喷混凝土。

锚杆杆位、孔径、孔深及布置形式应符合设计要求,锚杆杆体岩面的长度不宜大于喷混凝土层厚度,锚杆施工质量应符合有关规范要求。

3.浅埋暗挖法施工

浅埋暗挖法的工艺流程和技术要求主要是针对埋置深度较浅、松散不稳定的土层和软弱破碎岩层施工面而形成的。

浅埋暗挖法与新奥法相比,更强调地层的预支护和预加固。

因为地铁工程基本是在城镇施工,对地表沉降的控制要求比较严格。

浅埋暗挖法支护衬砌的结构刚度比较大,初期支护允许变形量比较小。

这样对保护周围地层的自承作用和减少对地层的扰动是必须的。

(1)地层预加固和预支护

在城市地铁隧道施工中,经常遇到砂砾土、砂性土、黏性土或强风化基岩等不稳定地层。

这类地层在隧道开挖过程中自稳时间短暂。

往往在初期支护尚未来得及施作,或喷射混凝土尚未获得足够强度时,拱墙的局部地层已开始坍塌。

为此,需采用地层预加固、预支护的方法,以提高周围地层的稳定性。

常用的预加固和预支护方法有:

①、小导管超前预注浆;②、开挖面深孔注浆;③、管棚超前支护;详见1K413044和1K413045。

(2)隧道土方开挖与支护

采用浅埋暗挖法开挖作业时,所选用的施工方法及工艺流程,应保证最大限度地减少对地层的扰动,提高周围地层自承作用和减少地表沉降。

根据不同的地质条件及隧道断面,选用不同的开挖方法,但其总原则是:

预支护、预加固一段,开挖一段;开挖一段,支护一段;支护一段,封闭成环一段。

初期支护封闭成环后,隧道处于暂时稳定状态,通过监控量测,确认达到基本稳定状态时,可以进行二次衬砌的混凝土灌注工作。

如量测结果证明尚未稳定,则需继续监测;如监测结果证明支护有失稳的趋势时,则需及时通过设计部门共同协商,确定加固方案;详见1K413041。

(3)初期支护形式

在软弱破碎及松散、不稳定的地层中采用浅埋暗挖法施工时,除需对地层进行预加固和预支护外,隧道初期支护施作的及时性及支护的强度和刚度,对保证开挖后隧道的稳定性、减少地层扰动和地表沉降,都具有决定性的影响。

在诸多支护形式中,钢拱锚喷混凝土支护是满足上述要求的最佳支护形式;详见1K413042。

(4)二次衬砌

在浅埋暗挖法中,初期支护的变形达到基本稳定,且防水结构施工验收合格后,可以进行二次混凝土衬砌灌注工序。

通过监控量测,掌握隧道动态,提供信息,指导二次衬砌施作时机。

这是浅埋暗挖法中二次衬砌施工与一般隧道衬砌施工的主要区别。

其他灌注工艺和机械设备与一般隧道衬砌施工基本相同。

二次衬砌模板可以采用临时木模板或金属定型模板,更多情况则使用模板台车,因为区间隧道的断面尺寸基本不变,有利于使用模板台车,加快立模及拆模速度。

衬砌所用的模板、墙架,拱架均应式样简单、拆装方便、表面光滑、接缝严密。

使用前应在样板台上校核;重复使用时,应随时检查并整修;详见1K413043。

(5)监控量测

利用监控量测信息指导设计与施工是浅埋暗挖施工工序的重要组成部分。

在设计文件中应提出具体要求和内容,监控量测的费用应纳入工程成本。

在实施过程中施工单位要有专门机构执行与管理,并由项目技术负责人统一掌握、统一领导。

经验证明拱顶下沉是控制稳定较直观的和可靠的判断依据,水平收敛和地表下沉有时也是重要的判断依据。

对于地铁隧道来讲,地表下沉测量显得尤为重要;详见1K420153。

(二)盾构法施工

(详见盾构法专题)

1K413013熟悉轻轨交通高架桥梁结构与施工要点P94

轻轨交通常与地铁交通组合形成城市轨道交通体系。

轻轨交通一般位于城区或郊区,与地铁交通工程相比,具有施工速度快、投资相对少等优点l但对线路景观要求高,施工工期及环保要求也有所不同。

本条文简要介绍城市轻轨交通高架桥梁结构特点及施工要点。

一、高架桥结构与特点

(一)高架桥结构与运行特点:

1.轻轨交通列车的运行速度快,运行频率高,维修时间短。

2.桥上多铺设无缝线路无砟轨道结构,因而对结构形式的选择及上、下部结构的设计造成特别的影响。

3.高架桥应考虑管线设置或通过要求,并设有紧急进出通道,防止列车倾覆的安全措施及在必要地段设置防噪屏障,还应设有防水、排水措施。

4.高架桥大都采用预应力或部分预应力混凝土结构,构造简单,结构标准,安全经济,耐久适用,同时满足城镇景观要求,力求与周围环境相协调。

'5.高架桥墩位布置应符合城镇规划要求,跨越铁路、公路、城市道路和河流时的桥下净空应满足有关规范的限界规;上部结构优先采用预应力混凝土结构,其次才是钢结构,须有足够的竖向和横向刚度。

6.高架桥应设有降低振动和噪声(设置声屏障)、消除楼房遮光和防止电磁波干扰等系统。

(二)高架桥的基本结构

1.高架桥墩台和基础

高架桥墩台的基础应根据当地地质资料确定。

当地质情况良好时,应尽可能采用扩大基础。

软土地基条件下,为保证基础的承载能力,防止沉陷,宜采用桩基础。

高架桥墩除应有足够的强度和稳定性外,还应结合上部结构的选型使上下部结构协调一致,轻巧美观,与城市景观和谐、匀称,尽量少占地,透空好,保证桥下行车有较好的视线,给行人一种愉快感。

常用