初中毕业升学考试福建龙岩卷语文.docx

《初中毕业升学考试福建龙岩卷语文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《初中毕业升学考试福建龙岩卷语文.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

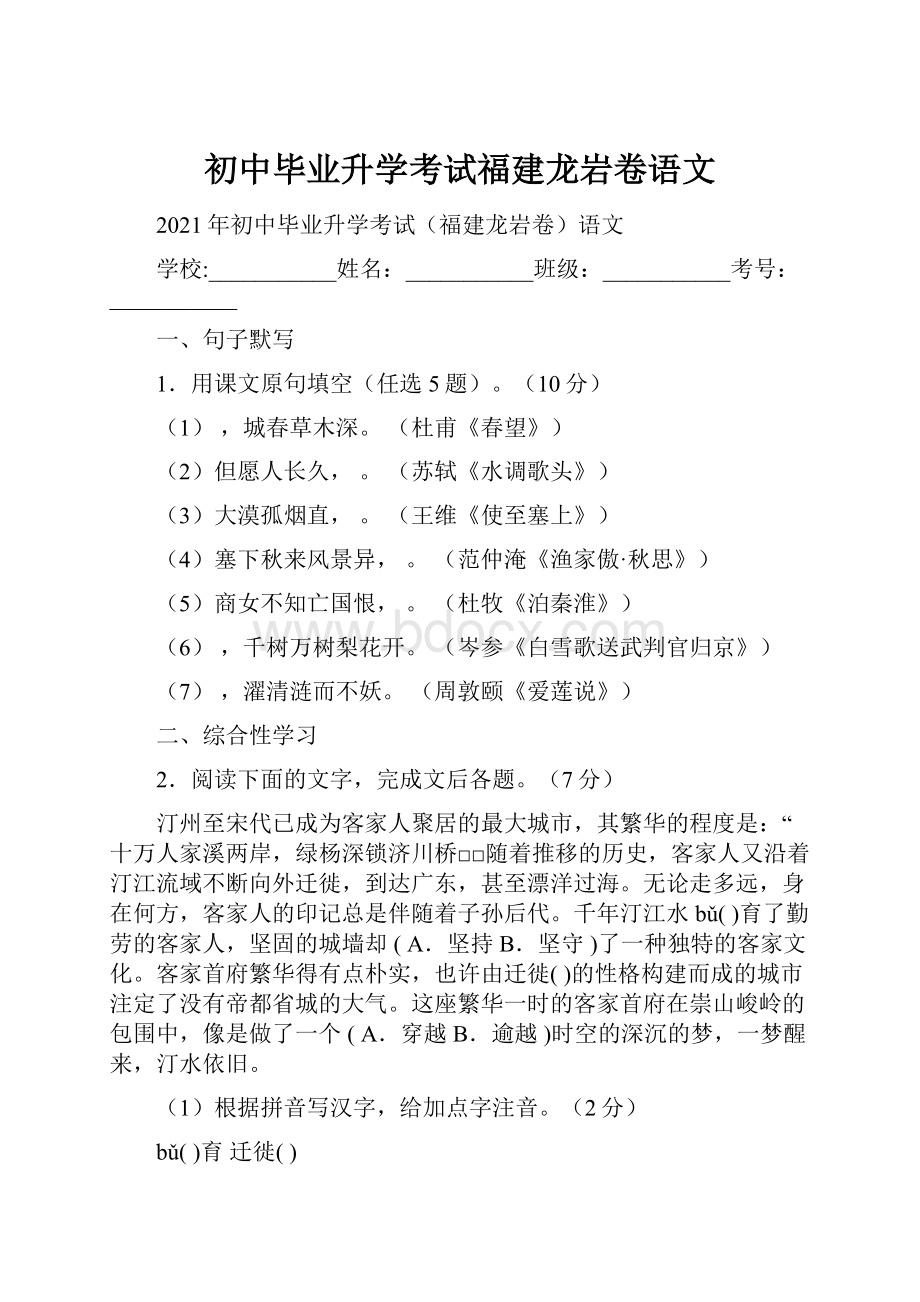

初中毕业升学考试福建龙岩卷语文

2021年初中毕业升学考试(福建龙岩卷)语文

学校:

___________姓名:

___________班级:

___________考号:

___________

一、句子默写

1.用课文原句填空(任选5题)。

(10分)

(1),城春草木深。

(杜甫《春望》)

(2)但愿人长久,。

(苏轼《水调歌头》)

(3)大漠孤烟直,。

(王维《使至塞上》)

(4)塞下秋来风景异,。

(范仲淹《渔家傲·秋思》)

(5)商女不知亡国恨,。

(杜牧《泊秦淮》)

(6),千树万树梨花开。

(岑参《白雪歌送武判官归京》)

(7),濯清涟而不妖。

(周敦颐《爱莲说》)

二、综合性学习

2.阅读下面的文字,完成文后各题。

(7分)

汀州至宋代已成为客家人聚居的最大城市,其繁华的程度是:

“十万人家溪两岸,绿杨深锁济川桥□□随着推移的历史,客家人又沿着汀江流域不断向外迁徙,到达广东,甚至漂洋过海。

无论走多远,身在何方,客家人的印记总是伴随着子孙后代。

千年汀江水bǔ()育了勤劳的客家人,坚固的城墙却(A.坚持B.坚守)了一种独特的客家文化。

客家首府繁华得有点朴实,也许由迁徙()的性格构建而成的城市注定了没有帝都省城的大气。

这座繁华一时的客家首府在崇山峻岭的包围中,像是做了一个(A.穿越B.逾越)时空的深沉的梦,一梦醒来,汀水依旧。

(1)根据拼音写汉字,给加点字注音。

(2分)

bǔ()育迁徙()

(2)文中横线处应填入的词语分别是、(填写字母)。

(2分)

(3)在文中的“□□”内填入恰当的标点符号。

(1分)

(4)下面句子有一处语病,请写出修改后的句子。

(2分)

随着推移的历史,客家人又沿着汀江流域不断向外迁徙。

3.语文综合实践。

“五一”期间,央视播出特别节目《大国工匠》,引起热议。

某校开展“大国工匠进校园”系列活动,请你参与,并完成以下各题。

(提信息)

(1)以下是学生收集到的三则相关材料,请从中提取至少两条信息。

材料一提到优质制造,人们立刻想到:

控制误差不超毫秒的瑞士钟表匠、仅拧各种螺丝就要学习几个月的德国工人、捏寿司都要捏成极致艺术品的日本手艺人……但对于更多的中国制造来说,我们仍然缺乏响当当的“中国名片”,如手机、冰箱甚至是前段时间引发抢购风潮的马桶盖等。

材料二在今年的两会上,李克强总理曾说:

“我们要用大批的技术人才作为支撑,让享誉全球的‘中国制造’升级为‘优质制造’。

”

材料三我国数千年历史中,出现过鲁班这样的大师级工匠,也有修造出故宫这种世界奇观建筑的工匠,这说明中华民族的基因里,的确有工匠精神。

《大国工匠》讲述的8个工匠,正是传承了中华民族的工匠精神,才缔造了工匠的神话:

錾刻师孟剑锋为北京APEC会议创作国礼“和美”纯银丝巾,焊工高凤林为火箭焊“心脏”,钳工顾秋亮为“蛟龙号”装配载人深潜器……

________________________________________________________________________

(品对联)

(2)某校邀请大国工匠孟剑锋来校做演讲,书法社结合孟剑锋的事迹拟写了一副“宝剑锋从磨砺出,和美精自细琢来”的对联。

请结合材料三分析这副对联的妙处。

(答出两点即可)

__________________________________________________________________________

(言心声)

(3)听了孟剑锋的演讲后,李文同学产生了学一门技艺的想法,但他的父母极力反对。

假如你支持李文,你会如何劝说他的父母?

请写出你要说的话。

__________________________________________________________________________

三、名著阅读

4.名著阅读。

(6分)

(1)阅读下面的寓言,并写出寓意。

(2分)

衔肉的狗

狗衔着一块肉过河,望见自己在水里的影子,以为是另外一只狗衔着一块更大的肉。

他于是放下自己这块肉,冲过去抢那块。

结果,两块肉都没有了:

那一块没捞到,因为本来就没有,这一块也被河水冲走了。

(选自《伊索寓言》)

寓意:

。

(2)结合《西游记》选段,完成文后题目。

(4分)

唐僧见他(行者)言言语语,越添恼怒,滚鞍下马来,叫沙僧包袱内取出纸笔,即于涧下取水,石上磨墨,写了一纸贬书,递于行者道:

“猴头!

执此为照!

再不要你做徒弟了!

如再与你相见,我就堕了阿鼻地狱!

”(选自第二十七回《尸魔三戏唐三藏圣僧恨逐美猴王》)

唐僧因何事写下“贬书”?

(2分)唐僧如此绝情,悟空后来又因为什么回到唐僧身边,重返取经路的?

(2分)

四、文言文阅读

阅读下面的文言文,完成小题。

(13分)

蒙骜①伐魏

蒙骜帅师伐魏,取高都、汲②。

魏师数败,魏王患之,乃使人请信陵君于赵。

信陵君畏得罪,不肯还,诫门下曰:

“有敢为魏使通者死!

”宾客莫敢谏。

毛公、薛公见信陵君曰:

“公子所以重于诸侯者,徒以有魏也。

今魏急而公子不恤③,一旦秦人克大梁,夷先王之宗庙,公子当何面目立天下乎!

”语未卒,信陵君色变,趣④驾还魏。

魏王持⑤信陵君而泣,以为上将军。

信陵君使人求援于诸侯。

诸侯闻信陵君复为魏将,皆遣兵救魏。

信陵君率五国之师败蒙骜于河外,蒙骜遁走。

(选自《资治通鉴》)

【注释】①蒙骜(ào):

秦国大将。

②高都、汲:

地名。

③恤:

体恤,顾惜。

④趣(cù):

催促。

⑤持:

握着……的手。

5.解释下列加点词。

(3分)

(1)帅师伐魏

(2)徒以有魏也

(3)蒙骜遁走

6.下面句中的“数”与“魏师数败”中的“数”意义相同的一项是()。

(3分)

A.夹岸数百步B.珠可历历数也C.扶苏以数谏故D.数月之后

7.用现代汉语翻译下面的句子。

(4分)

(1)乃使人请信陵君于赵。

(2)诸侯闻信陵君复为魏将,皆遣兵救魏。

8.阅读全文,说说信陵君为什么能成功救魏?

(3分)

五、现代文阅读

阅读下文,完成后面题目。

和为贵

①“和为贵”在我国几乎家喻户晓,但其精髓和要义究竟是什么,今天还有进一步阐发的必要。

子曰:

“礼之用,和为贵。

”(《论语》)意思是说礼的运用、礼的功用以“和”为最重要,以和谐为目标。

结合当今实际,我以为“和为贵”的要义可以用八个字来概括,即各得其所、各安其位。

②“和为贵”反映了我国古人对宇宙万物的深刻认识。

古人认为,天地万物均由多种成分以一定关系共处,形成有机统一的状态,这个状态就是“和”。

早在春秋时期,人们就认为宇宙万物存在于“和”的状态中,没有“和”就没有世界,没有一切事物的存在。

正是从这种认识出发,我国古人得出一个重要结论:

应当把“和”作为人的一切活动的最高目标。

③“和”是多种成分共生共荣、有机统一的状态。

在这种状态下,各种成分都有确定位置,与其他成分形成密切联系,对整体的“和”发挥一定作用。

各种成分所处的位置恰当,能发挥应有作用,“和”的状态就能够保持;任何一种成分的位置和作用不恰当,整体的“和”就会遭到破坏。

由此可见,每一种成分都处于它应在的位置,发挥其应有的作用,这就是各得其所、各安其位。

④实现各得其所、各安其位,应遵循和而不同的原则。

孔子说:

“君子和而不同,小人同而不和。

”和而不同,就是承认差别与多样化是正常、合理的,否认差别、强求一致是不正常、不合理的;在承认差别的基础上求和谐,而不是取消差别求统一。

应承认在统一的整体内,各成分均有存在的权利和价值;在承认差别的基础上相互尊重,尊重各方利益,尊重不同的思想、信仰等。

⑤实现各得其所、各安其位,还应遵循无过无不及的原则。

过和不及都会破坏“和”的局面,正所谓“过犹不及”。

如烹饪,各种佐料和水、火,分量都有一定之规,必须做到每一项都无过无不及,才可能做出美味佳肴。

同样,在人际关系中,权利和义务、责任和回报都要讲平衡、讲恰当。

只求权利、不讲义务,或只讲义务、忽视权利;不负责任或越俎代庖,都会导致对“和”的破坏。

因此,每一个人都需认清自己应处的位置,恰当地处理个体发展与整体和谐的关系。

⑥各得其所、各安其位不是安于现状、不求进取,而是尽职尽责、尽心尽力,不好高骛远,亦不推诿塞责。

志存高远、锐意进取,应该鼓励;碌碌无为、不求上进,应当反对。

从这个意义上讲,“不想当元帅的士兵不是好士兵”是正确的。

但同样重要的是,当一天士兵就要安于其位,尽一天士兵的职责;只想当元帅却不能当好士兵的人,非但不可能成为元帅,也不是一个好士兵。

为此,应把志存高远、锐意进取与安于其位、尽职尽责有机结合起来。

⑦古人所说的各得其所、各安其位仍然具有积极意义。

构建社会主义和谐社会,需要国家和社会秉持和而不同的理念,尊重差异,包容多样;集体和个体秉持无过无不及的理念,尽力而为,量力而行,在此基础上努力促进各得其所,各安其位。

(摘编自《人民日报》2021年1月)

9.下列选项中的说法与文意不符的一项是()

A.春秋时期的人们认为“和”是世间万事万物存在的基础,不可或缺。

B.为了保持“和”的状态,我们只需要让各种成分都有其应在的位置。

C.文章第⑤段以烹饪为例,论述了实现“和”应秉持无过无不及的原则。

D.作者认为探索“和为贵”的精髓和要义于今天仍有积极的意义。

10.简述本文的论证思路。

11.作者认为应如何实现“各得其所、各安其位”?

(2015·福建龙岩中考)阅读下文,完成后面题目。

无题

席慕容

在旧的户籍法里,孩子都跟从父亲的籍贯,并且视为理所当然。

因此,长久以来,我们家里就有三个山西人,一个蒙古人。

其实,在台北出生,在新竹和龙潭长大的这两个孩子,从来也没背负过什么“血脉”的包袱。

在家里,他们对我那种不时会发作的“乡愁”,总是采取一种容忍和观望的态度,有些许同情,然而绝不介入。

慈儿甚至还说过我:

“妈妈,你怎么那么麻烦?

”

想不到,这个多年来一直认为事不关己的旁观者,有一天忽然在电话里激动地对我说:

“妈妈,我现在明白你为什么会哭了。

”

那是纽约州的午夜,她刚听完一场音乐会回来,从宿舍里打电话给我:

“今天晚上,我们学校来了一个图瓦共和国的合唱团,他们唱的歌,我从前也听过,你每次去蒙古,带回来的录音带和CD里面都有。

可是那个时候什么感觉也没有,为什么今天晚上他们在台上一开始唱,我的眼泪就一直不停地掉下来?

好奇怪啊!

我周围的同学都是西方人,他们也喜欢这个合唱团,直说歌声真美,可是,为什么我会觉得那歌声除了美以外,还有一种好像只有我才能了解的孤独和寂寞,觉得离他们好近、好亲。

整个晚上,我都在想,原来妈妈的眼泪就是这样流下来的,原来这一切根本是由不得自己的!

”

然后,她就说:

“妈妈,带我去蒙古。

”

那是1995年的春天,因此,夏天的时候,我们就动身了。

先到北京,住在台湾饭店,准备第二天再坐飞机去乌兰巴托。

那天晚上,我们去对面的王府饭店吃自助餐,慈儿好奇,拿着桌上的菜单读着玩,中式的什么“广州炒饭”、“扬州炒饭”,和台北的菜式也没什么差别,我问她要不要试试?

她说没兴趣。

因为对她来说是第一次,所以,到了蒙古,我特别安排住在乌兰巴托饭店,房价虽然比较贵,但是饮食可以选择西式或者蒙古式,慈儿还觉得我多虑了,她其实什么都可以吃。

这句话好像说得太满了一点。

等到过了几天,我们飞到更北的布里雅特蒙古共和国时,她胃里的“乡愁”就慢慢出现了。

到了离开乌兰乌德的旅馆,开车穿越山林到贝加尔湖,住进了画家朋友在湖畔的木屋的那几天,慈儿真可说是什么都吃不下去了。

眼前的风景是美得不能再美的人间仙境,然而每天的食物却是蒙古得不能再蒙古的传统滋味;羊肉、马奶酒还都是小事,有一天竟然在野鸟静静回旋、野花怒放的河边现杀现烤羊肝给她吃,晚餐桌上是画家的夫人、女儿和女秘书忙了一个下午灌好的血肠,煮了满满的一大盘,大家都劝我的女儿要多吃几口。

临睡之时,慈儿悄悄在枕边对我说,这几天晚上她都在默念王府饭店的菜单,回北京之后,可不可以去点一客扬州炒饭?

当然,这个愿望不久就实现了,在王府饭店的餐厅里,慈儿的快乐是看得见的。

后来,我去德国时,就一五一十都转述给父亲听,想不到父亲听到羊肝和血肠时却忽然轻轻叹了口气,无限向往地说:

“唉!

那可真是好东西啊!

”

12.文中写了哪些人的乡愁?

13.慈儿在纽约听完音乐会后,为什么会产生想去蒙古的念头?

14.根据提示,品析语言。

①在家里,他们对我那种不时会发作的“乡愁”,总是采取一种容忍和观望的态度,有些许同情,然而绝不介入。

(从加点词角度)

②想不到父亲听到羊肝和血肠时却忽然轻轻叹了口气,无限向往地说:

“唉!

那可真是好东西啊!

”(从人物描写角度)

15.结合文章内容,谈谈你对席慕容《乡愁》中的“别离后/乡愁是一棵没有年轮的树/永不老去”一句的理解。

链接:

故乡的歌是一支清远的笛

总在有月亮的晚上响起

故乡的面貌却是一种模糊的怅惘

仿佛雾里的挥手别离

别离后

乡愁是一棵没有年轮的树

永不老去

六、作文

16.从下面两题中任选一题作文。

不少于650字,不得出现真实的人名、校名、地名,不得抄袭。

题一:

以“就在我身边”为题写一篇记叙文。

题二:

根据下面材料,自选角度,自拟题目,写一篇记叙文或议论文。

我这个人走得很慢,但是我从不后退。

——[美]林肯

参考答案

1.

(1)国破山河在

(2)千里共婵娟(3)长河落日圆(4)衡阳雁去无留意(5)隔江犹唱后庭花(6)忽如一夜春风来(7)出淤泥而不染

【解析】

试题分析:

根据括号中作品提示回顾作品内容,判断句子,是两连句的,不要把句子写错位。

注意易错字的写法:

婵娟、圆、衡、雁、隔、犹、庭、淤、染,要根据句子的语境判断汉字,是形声字,根据形旁声旁来判断正确的写法。

【考点定位】默写常见的名句名篇。

能力层级为识记A。

2.

(1)(2分)哺xǐ

(2)(2分)B、A(3)(1分)。

”(4)(2分)随着历史的推移,客家人又沿着汀江流域不断向外迁徙。

【解析】

试题分析:

第一小题,给汉字拼音,首先要读准汉字,排除方言的干扰,不可读错,注音时注意易混的声母与韵母。

如b与p,j、q、x的区别,n、l的区别,z、c的区别,平舌音和翘舌音的区别,前后鼻音的区别。

根据拼音写汉字,要正确拼读拼音,再根据语正确判断,注意形似同音字,不要写错别字。

第二题,第一空,辨析“坚诗”与“坚守”的含义和用法,前者为形容词,一般作状语,后者是动词,一般作谓语,根据语境即可判断应选B。

第二空,“穿越”针对的对象为空间,“逾越”针对的对象为障碍,根据语境可判断选A。

第三题,分析句子中分句之间的关系,了解常用标点符号的用法,根据标点符号各自的作用,判断标点符号的正误,尤其注意易错易混的标点符号。

本题是引用的诗句,可判断为后引号,句号在引号内。

第四题,病句原因很多,主要有搭配不当、成分残缺、语序不当、前后矛盾等。

判断病句,必须对汉语的语言规范有所了解,首先要仔细阅读句子,第一步凭借语感感知句子有无毛病,再用所学知识(病句类型)作分析。

可用压缩句子抓主要成分由整体到局部地判断。

本句中“随着……历史”搭配不当,应该是“随着……推移”。

【考点定位】识记并正确书写现代汉语普通话常用字的字音。

能力层级为识记A。

识记并正确书写现代常用规范汉字。

能力层级为识记A。

正确使用标点符号。

能力层级为表达运用E。

正确使用标点符号。

能力层级为表达运用E。

辨析或修改病句。

能力层级为表达运用E。

3.

(1)①与国外相比,中国制造缺乏响当当的“中国名片”(优质产品)。

(或:

从目前我国缺乏优质产品的现状,可以看出我国还缺少技术人才。

)②“优质制造”需要大批技术人才。

(或:

国家重视技术人才的培养。

)③我国自古以来就有工匠精神,只有传承工匠精神,才能缔造工匠神话。

(2)①化用古诗“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”。

②巧妙将工匠的名字“剑锋”和他所创作的国礼的名称“和美”嵌入(写入)对联。

③蕴含着对孟剑锋大国工匠精神(吃苦耐劳、精益求精、锲而不舍)的赞美。

(3)示例:

叔叔、阿姨:

我觉得李文的想法是有道理的,我们应该尊重他的选择。

学习技艺也有前途,如果你们能让他去学技艺,也许他将来就是一名出色的技师呢。

【解析】

【小题1】试题分析:

做此题首先要认真阅读提供的材料,了解每一个材料的主要内容,再从每个材料中提取有效信息.材料一中列举了国外的优质产品,并指出“我们仍然缺乏响当当的‘中国名片’”;材料二中引用了李克强总理的话,说明了我国缺少技术人才;材料三中则讲述了中国自古以来的工匠精神,有了这种精神,才能缔造工匠神话.

考点:

归纳内容要点,概括中心意思。

能力层级为分析综合C。

【小题2】试题分析:

做此题首先要明确题目要求,再仔细赏析这幅对联,不难发现这幅对联化用了一句古诗“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”;而且暗藏了孟剑锋的名字和他创作的国礼的名称“和美”;同时对还赞美了孟剑锋的中国工匠精神.

考点:

选用、仿用、变换句式。

能力层级为表达运用E。

【小题3】试题分析:

做此题首先要明确题目要求,要有自己的观点,说话时要有礼貌,并且有理有据,力求意明句畅.一般观点是支持李文,可以从尊重他人的选择、有一技之长的益处等方面阐述.

考点:

语言表达简明、连贯、得体、准确、鲜明、生动。

能力层级为表达运用E。

4.

(1)(2分)示例一:

讽刺贪婪的人。

示例二:

告诉人们太贪婪会失去原本拥有的东西。

(意思答对即可)

(2)(4分)悟空三打白骨精,唐僧责怪悟空滥杀无辜(2分)。

悟空心中挂念师傅,师父有难(被黄袍老怪变成老虎),八戒求情(采用激将法)。

(2分)(意思答对即可)

【解析】

试题分析:

第一题,概括故事内容分析,根据狗的行为和结果来分析寓意。

第二题,根据短文中的信息尤其是括号中的提示“尸魔三戏唐三藏圣僧恨逐美猴王”回顾作品有关内容,概括情节。

【考点定位】归纳内容要点,概括中心意思。

能力层级为分析综合C。

5.(3分)

(1)军队

(2)只,仅仅(3)逃跑

6.(3分)C

7.(4分)

(1)(魏王)于是派人到赵国请信陵君(回国)。

(2)诸侯听说信陵君又成为魏国的大将,都派兵来援救魏国。

8.(3分)①信陵君知恩图报,能以国家为重,回国效力。

②信陵君得到魏王重用。

③信陵君在各诸侯中有较高的威望,得到了各诸侯的支援。

(意思答对即可,答对1点给2分,答到2点给3分)

【解析】

5.

试题分析:

先要大致了解文章内容,弄清句子的意思,根据句意和对文言常用词的掌握来判断字词义。

要注意辨析词义用法的变化,如本题中“走”为古今异义,今义为“行走”,古文中为“跑”,要根据语境仔细辨析。

【考点定位】理解常见文言实词在文中的含义。

能力层级为理解B。

6.

试题分析:

先要根据本文内容了解例句中“数”的含义,再根据所学所记明确选项各句的出处,读懂句子内容,根据自己对文言常用词的掌握来判断各各中“数”的字义,注意辨析词义和用法的变化,进行比较。

C句与例句中的“数”皆为“多次”。

【考点定位】理解常见文言实词在文中的含义。

能力层级为理解B。

7.

试题分析:

疏通全文,在全文语境中大致了解句子的意思,翻译要要做到三点,原意不能改变,关键字词要译准确,句子要通顺。

本题要解释清楚关键词语有:

“乃”“使”“闻”“复”“遣”“救”,翻译后要疏通句子。

所学课文,做过翻译练习要加强记忆,可直接写出译句。

【考点定位】理解或翻译文中的句子。

能力层级为理解B。

8.

试题分析:

梳理文字,读懂内容,根据信陵君的言行表现,分析其形象特点,从信陵君所受魏王的重用,得到诸侯信任等方面的概括。

【考点定位】归纳内容要点,概括中心意思。

能力层级为分析综合C。

9.B

10.示例:

本文先提出“和为贵”的要义是各得其所、各安其位;其次解释了什么是各得其所、各安其位;再论述了如何实现各得其所、各安其位;最后强调了各得其所、各安其位的现实意义。

11.①应遵循和而不同的原则。

②应遵循无过无不及的原则。

③应尽职尽责、尽心尽力,不好高骛远,亦不推诿塞责。

(或:

应把志存高远、锐意进取与安于其位、尽职尽责有机结合起来。

)

【解析】

9.试题分析:

阅读全文,了解内容,抓住各项表述的要点,梳理内容,找到相关信息,比较判断正误。

根据第三段中的结论“由此可见,每一种成分都处于它应在的位置,发挥其应有的作用,这就是各得其所、各安其位。

”理解,并没有“只需要”这个条件的限制,故B错。

【考点定位】归纳内容要点,概括中心意思。

能力层级为分析综合C。

10.试题分析:

“论证思路”即是作者的论证过程,一般分三个步骤,提出问题、分析问题、总结问题,根据文段内容概括这三个步骤的内容,即如何提出观点,如何分析证明,如何归纳。

按照此方法归纳本文的论证思路即可。

【考点定位】分析议论文的结构和思路。

能力层级为分析综合C。

11.试题分析:

本题是梳理信息概括题,根据提问的问题梳理全文,找到有关的内容即第第四至第七段,根据段首总领句内容一一概括。

【考点定位】归纳内容要点,概括中心意思。

能力层级为分析综合C。

12.

(1)示例一:

“我”的乡愁,女儿的乡愁,父亲的乡愁。

示例二:

妈妈的乡愁,慈儿的乡愁,外公的乡愁

13.①妈妈是蒙古人,并在家会不时发作“乡愁”。

②音乐会上的蒙古歌曲,拉近了慈儿与蒙古的距离(让她感到“离他们好近、好亲”)。

③身在异国他乡的慈儿理解了妈妈的乡愁,在情感上产生了共鸣。

④慈儿想去看看妈妈的故乡,亲身感受妈妈的乡愁。

14.①准确、形象地写出了“我”的“乡愁”像病一样不由自主爆发的情状,表现了“我”浓烈的思乡之情。

②运用了神态描写和语言描写,形象地写出了父亲在听完“我”的转述后发出的感慨:

对慈儿不喜欢吃故乡的美食而感到惋惜,对自己吃不到故乡的美食而感到遗憾,表现了父亲的思乡之情。

15.①“我”在台北,慈儿在纽约,父亲在德国都会产生远离故土的思乡之情,乡愁超越了空间的限制。

②“我”在台北乡愁不时地“发作”,年长的父亲远在德国、心系故土,思乡之情愈加浓烈,说明了乡愁会随着时间的推移像一棵树一样不停地生长,永不老去。

【分析】

12.

抓住“乡愁”这一中心词,梳理内容,找出文中所写到与“乡愁”有关的人物“我”、“父亲”、“慈儿”、“外公”,一一概括即可。

13.

根据问题在文中找到“慈儿在纽约听完音乐会”一情节,体会“妈妈”所说的一段话,从“蒙古”与“妈妈”的关系,与“妈妈的乡愁”的关系方面来概括作答。

14.

赏析句子,要根据句子的内容和语言表达从写作手法、表现的情境(景物特点)、表达的情感(作品中人物或作者)几个方面来分析,点评生动的字词,指出其精彩巧妙之处。

要用评价语“形象生动”“突出”等。

本题两句的赏析要围绕表现“乡愁”这个中心内容,点明句子所用的比拟手法和神态描写和语言描写方法,分析所表达的人物的心理活动及情感,使用“形象”“生动”等评价语。

15.

先根据文中内容了解“我”“慈儿”“父亲”各在异地,却有着共同的“乡愁”,从这种“乡愁”永不磨灭并潜滋暗长这个角度来分析诗中把“乡愁”比喻成一棵树形象的表达。

16.例文

幸福就在身边

相传幸福是个美丽的玻璃球,破碎散落在世间的每个角落。

随处捡拾,便是幸福。

——题记

早上起来,打开窗户,就闻到了太阳的味道,清新的风儿吹进窗子。

深呼吸,闻到的是慢慢的幸福。

又是一个新的周末,又是新的一天,又能开始捡拾身边的幸福碎片。

整理好着装,收拾好心情,一个背包,一壶水,奔向目的地----操场。

校园的这角,有我们这群挚爱英语的学子。

晨风中,回荡着朗朗读书声。

心中有种久违的感动瞬时产生。

从前,总是断断续续的去做一件事。

从未想过,会有这么一天,会有这么一件事,让我们坚持这么久。

幸福感在新湖荡漾开来。

是的,拥有一群这么勤奋的朋友,是我的幸福。

战胜自己的懒惰,是我的幸福。

很想说,关于幸福,原来我一直在路上。

林荫道旁,枝桠摇曳;林间,虫鸟与我同歌;路上,迎来熟络朋友的灿烂笑脸;食堂,叔叔阿姨捧上热火饭菜......一路捡拾,一路