粤教粤科版小学科学四上第三单元第15课《声音的高低》教案.docx

《粤教粤科版小学科学四上第三单元第15课《声音的高低》教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《粤教粤科版小学科学四上第三单元第15课《声音的高低》教案.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

粤教粤科版小学科学四上第三单元第15课《声音的高低》教案

粤教粤科版小学科学四上第三单元第15课《声音的高低》教案

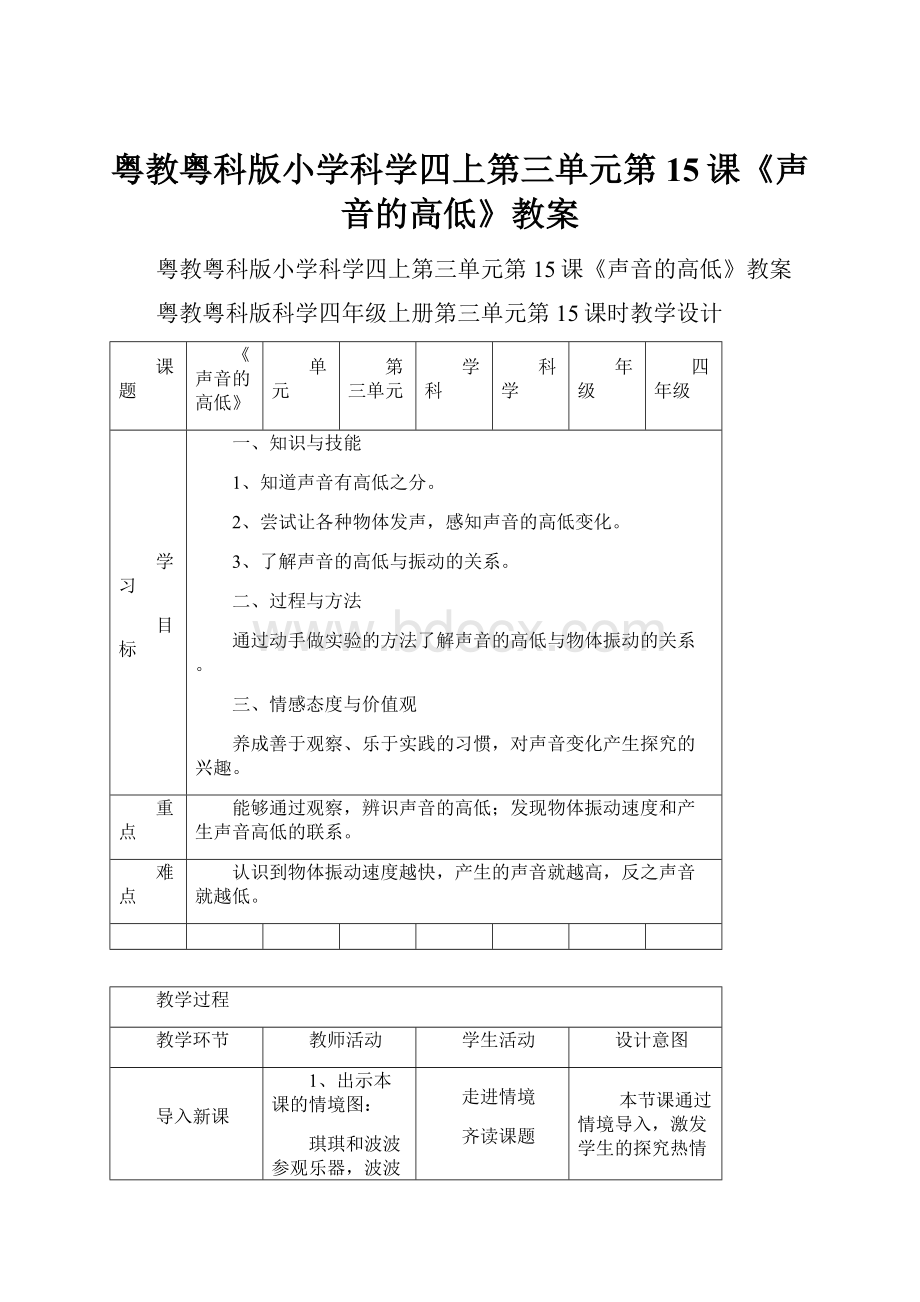

粤教粤科版科学四年级上册第三单元第15课时教学设计

课题

《声音的高低》

单元

第三单元

学科

科学

年级

四年级

学习

目标

一、知识与技能

1、知道声音有高低之分。

2、尝试让各种物体发声,感知声音的高低变化。

3、了解声音的高低与振动的关系。

二、过程与方法

通过动手做实验的方法了解声音的高低与物体振动的关系。

三、情感态度与价值观

养成善于观察、乐于实践的习惯,对声音变化产生探究的兴趣。

重点

能够通过观察,辨识声音的高低;发现物体振动速度和产生声音高低的联系。

难点

认识到物体振动速度越快,产生的声音就越高,反之声音就越低。

教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

导入新课

1、出示本课的情境图:

琪琪和波波参观乐器,波波发现不同的琴弦长短不一,提出问题:

为什么竖琴的弦长短不同?

2、长短不同的琴弦是不是会发出不同的声音呢?

这节课我们一起去探讨一下吧!

3、板书课题:

15、声音的高低

走进情境

齐读课题

本节课通过情境导入,激发学生的探究热情,进而导入新课。

讲授新课

活动1:

琴弦的秘密

1、钢琴、竖琴等乐器有长短不同的琴弦。

这些长短不同的琴弦振动时产生的声音会有什么不同?

2、做出猜想:

长短不同的琴弦是不是会发出不同的声音呢?

3、任务:

利用橡皮筋做成几根长度不同的琴弦。

拨动这些琴弦,观察现象。

尝试分析琴弦振动的快慢与声音高低之间的关系。

4、实验步骤:

(自制小竖琴)

(1)用铅笔在纸板上画出竖琴的模子。

(2)用剪刀沿着铅笔线把竖琴的模子裁剪下来,需要7-10张。

(3)在每张模子上涂抹胶水,把它们全部粘到一起。

(4)在竖琴的两个边均匀钉上钉子。

(5)给竖琴上色,进行装饰。

(6)在琴身增添图绘进行美化,并用橡皮筋给竖琴安装上琴弦,这样一把玩具竖琴就做好了

5、轮流拨动每根橡皮筋琴弦,感受它们发出声音的特点及振动的特点。

橡皮筋

第一次

第二次

第三次

短

振动

声音

中

振动

声音

长

振动

声音

6、分组实验,并汇报实验现象。

橡皮筋

第一次

第二次

第三次

短

振动

快

中等

慢

声音

高

中

低

中

振动

快

中等

慢

声音

高

中

低

长

振动

快

中等

慢

声音

高

中

低

7、小结:

橡皮筋振动得快,发出声音高;橡皮筋振动得慢,发出声音低。

8、探究:

琴弦长短不同发出的声音高低的区别。

9、用自制的小竖琴演示发出高低与强弱不同的声音,学生仔细听并进行描述。

10、小结:

高音比较尖锐,低音比较低沉;高音、低音都可以有强弱。

活动2:

高低不同的声音

1、除了长短不同的琴弦,还有很多物体也能发出高低不同的声音。

2、任务:

同类物体有长短、厚薄、大小的差异。

尝试用这些物体发出高低不同的声音。

3、如何让不同的物体发出高低不同的声音?

猜一猜自己带来的不同物体能发出高音还是低音?

4、实验一:

在同样的玻璃杯里依次加入多、中、少的水量,用玻璃棒轻轻敲打杯口,听听声音。

5、实验二:

取出粗细相同,长短不同的玻璃试管,洗净后吹出声音,比较它们发出的声音。

6、实验三:

取长短不同的木片、竹板等,做一个类似下面图片中显示的小乐器,用木棒轻轻敲打,比较它们发出的声音。

7、根据上述实验现象,观察下面几种乐器,猜猜这些乐器上哪些地方发出的声音较高?

哪些地方发出的声音较低。

出示乐器猜测

8、任务:

生活中听到的声音高低不同。

尝试举一些常见的例子,与同学交流。

9、出示:

警笛声、笛声、蝉鸣声、牛哞声音

(相机播放音乐欣赏,感受声音的高低。

)

10、小结:

生活中不同的声音各有自己的特点,大家在生活中仔细观察,就可以有更多的发现。

拓展:

战国编钟

全套编钟以大小和音高为序编成8组,悬挂在铜木结构的三层钟架上。

钟上均铸有篆书铭文,共二千八百余字,其内容全面地反映了战国时期我国乐律学达到的高度水平。

这是我国迄今为止发现的数量最多、保存最完好的一套编钟。

编钟音乐性能保存完好,音色优美,音域宽广,从最低音到最高音,共有五个八度,能演奏古今中外的乐曲。

中层音色洪亮,下层形大体重,音调深沉浑厚;钮钟分3组挂于钟架上层,声音清脆。

随堂练习:

1、物体振动的越(快),发出的声音越(高),物体振动的越(慢),发出的声音越(低)。

2、物体粗短时发出的声音(低),物体细长时发出的声音(高)。

思考交流

做出猜想

明确任务

根据实验步骤进行实验

分组实验

观察现象

汇报实验现象

总结交流

思考

实验

总结交流

指名读

明确任务

思考交流

实验

实验

实验

观察

交流

总结

拓展知识

完成练习

活动1主要是让学生观察琴弦振动的快慢与发出的声音高低之间的关系。

从而认识声音具有高低不同的特征。

并在观察中将琴弦的长度差异与振动的快慢及产生声音的高低联系起来。

活动2主要是引导学生尝试用各种物体发出高低不同的声音。

作业布置

试着用其他的材料发出高低不同的声音。

课堂小结

物体振动的越,发出的声音越高,物体振动的越慢,发出的声音越低。

高音比较尖锐,低音比较低沉;高音、低音都可以有强弱。

板书

15、声音的高低

振动快声音高

振动慢声音低

粤教粤科版小学科学四年级上册第13课声音的产生教案教学设计

第13课《声音的产生》教学设计

一、教材分析

本课是粤教科技版《科学》四年级上册第3单元“声音”的第1课。

本单元学习的都是与声音相关的科学知识,“声音是如何产生的?

”是本单元的知识基础,所以本课要帮助学生建构单元的核心概念“声音因物体振动而产生”。

声音是每个人都很熟悉的事物,但声音是如何产生的,大部分的学生还是很难说清楚的。

课文通过对模拟乐器发声(正向)及停止声音(反向)的现象进行观察、分析,从而归纳出声音是物体振动产生的。

二、学情分析

四年级学生对于声音是如何产生的,大多认识不多。

主要原因是物体产生声音时的振动现象一般不是很显著,学生在生活中也不会特意去注意这些现象。

例如人们听音乐时,关注的主要是旋律和节奏,很少去观察琴弦如何振动。

但四年级的学生已经具备了一定的观察能力,也具有一定的分析能力。

所以,只要实验目的明确,学生通过观察实验现象,并加以对比分析,是可以归纳总结出实验现象的共同特征。

物体的振动是一种怎样的运动形式?

学生的描述可能不是特别的准确,需要在教学中加以引导,帮助学生理解振动的特点,从而理解物体振动产生声音这个科学概念。

三、教学目标

1.能举例说明声音因物体振动而产生。

2.观察物体发声和不发声时的现象,并尝试进行描述。

3.能尝试对观察的现象进行解释。

4.养成细致观察的习惯和乐于合作的态度。

四、教学重、难点

教学重点:

认识到声音是由物体振动产生的。

2粤教科技版《科学》四年级上册教学设计

教学难点:

通过观察物体发声时的现象,归纳出物体发声现象的共同特点。

五、教学准备

教具准备:

课件、试管、小鼓、音叉、水槽、小喇叭。

学具准备:

橡皮筋。

六、教学过程设计

(一)任务驱动

媒体:

出示本课课题和驱动图。

问题:

为什么吹、拉、弹可以让乐器发出声音?

汇报:

学生讨论,汇报自己的观点。

思考:

教师归纳引导,并提出思考问题,乐器发声部位在发声时有没有共同特点?

(二)活动探究1.活动1:

乐器发声的秘密

问题:

古筝、排箫、鼓的发声部位是在哪里?

下面哪些器材发声的部位与这几种乐器类似?

汇报:

学生回答。

小结:

橡皮筋类似古筝那样是靠弦发声的,试管类似排箫那样靠一端开放一端封闭的管子发声的,铁罐和鼓一样都是靠鼓面发声的。

任务:

用橡皮筋、试管、铁罐代替古筝、排箫和鼓,分别让它们发出。

声音,观察发声时它们的变化,比较一下,这些变化有什么共同特点。

实验:

学生分组实验,观察比较实验现象并记录,教师巡视。

(对于试管,学生可能没有观察到什么明显的变化。

教师引导学生思考:

试管本身似乎没有什么变化,那么试管里面有什么呢?

学生理解了试管内的空气也可能是发出声音的物体后,指导学生放一小纸条在试管内,再去吹气让试管发声,并观察现象。

)

汇报:

分组汇报自己的发现,教师归纳。

小结:

橡皮筋、铁罐、空气都发生了振动。

讨论:

振动到底是一种怎样的运动形式?

汇报:

学生汇报自己的观点,描述振动的特点(快速、往复)。

小结:

通过观察比较,发现橡皮筋、铁罐、试管内的空气,在发声时都有振动。

由此,我们可否大胆推测,物体发声时都有振动的现象(板书)?

2.活动2:

振动与声音

任务:

观察身边更多物体发声时的现象,看看有没有振动现象。

问题:

课堂上可以观察哪些物体发声?

怎样观察它们的振动?

交流:

学生交流,教师根据学生的回答及准备的材料,板书可以观察的内容。

实验:

分组观察,教师巡视。

汇报:

分组汇报,教师归纳。

小结:

喉咙、音叉、小喇叭等在发声时都有振动。

提问:

如果振动停止了,还会有声音吗?

讨论:

学生讨论,汇报自己的想法,教师点评。

实验:

指导学生先敲击音叉发出声音,再用手按住音叉,让振动停止,然后观察是否还有声音发出。

汇报:

分组汇报,教师归纳。

小结:

物体发出声音时都有振动的现象,振动停止了,声音也没有了。

所以,声音是由物体振动产生的。

七、板书设计

第13课声音的产生

古筝

排箫大鼓

橡皮筋试管小鼓

其他物体

音叉三角铁

……

小结:

声音因物体振动而产生。

第一单元第02课《开花和结果》教案

粤教粤科版科学四年级上册第一单元第2课时教学设计

课题

《开花和结果》

单元

第一单元

学科

科学

年级

四年级

学习

目标

一、知识与技能

知道植物的生长通常会经历种子萌发、幼苗生长、开花、结出果实和种子的过程。

二、过程与方法

能持续观察并记录植物开花、结果及果实成熟的过程。

三、情感态度与价值观

养成持续观察和记录植物变化的习惯。

重点

知道植物的生长通常会经历种子萌发、幼苗生长、开花、结出果实和种子的过程。

难点

养成持续观察和记录植物变化的习惯。

教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

导入新课

1、出示各种花的图片

2、出示生活情境图:

琪琪和波波在生物园观察植物在盆栽里的番茄植株。

琪琪发现番茄植株的叶腋长出了一个“小芽”,与叶芽不太一样。

琪琪不禁问道:

这是番茄花蕊吗?

3、同学们,我们没有种植番茄的经验,即使见过番茄植株,也很少见过番茄花是怎样变化的,这节课,我们就一起走进番茄植株,感受开花和结果的魅力吧!

4、板书课题:

2、开花和结果

观察图片

走进情境

交流

齐读课题

本节课通过欣赏花的图片,引出本节课的情境,走进情境交流,进而导入新课。

讲授新课

活动一:

开花了

(一)开花过程

1、回顾花的结构:

植物的花一般由花萼、花冠、雄蕊和雌蕊四部分组成。

其中,雄蕊和雌蕊是花的主要部分。

雌蕊由柱头、花柱和子房组成,雄蕊由花药和花丝组成。

2、任务:

绿色开花植物生长到一定阶段就会开花。

观察番茄等植物的开花过程,描述花的各组成部分发生了怎样的变化。

3、图片出示一幅番茄图片呈现开花过程中的三种不同状态:

刚形成的绿色花蕾、萼片已展开的黄色花苞、盛开并露出花蕊的花朵

4、学生观察萼片、花瓣、雄蕊、雌蕊等部分在大小、颜色、形态等方面的变化。

时间

萼片

花瓣

雄蕊

雌蕊

大小

颜色

形态

大小

颜色

形态

大小

颜色

形态

大小

颜色

形态

5、引导学生尝试描述开花的过程。

先形成小小的绿色花芽,绿色的萼片包裹着黄色的花瓣,萼片展开为5-6片并露出黄色的花瓣,花瓣展开成5-6片并露出黄色的雄蕊和黄绿色的雌蕊,花瓣颜色变成褐色并枯萎。

6、学生试着观察豌豆、茉莉花两种植物的开花过程。

7、总结:

植物开花的过程的共同特点:

先形成花芽,接着发育成花蕾,然后萼片和花瓣展开,最后花朵枯萎凋谢。

(二)花蕊

1、植物营养生长到一定阶段后就会开始生殖生长,也就是开花、结果,最后结出种子。

开花与结果直接相关,在花的结构中,雌蕊和雄蕊在植物繁殖中起着非常重要的作用。

2、任务:

用镊子轻轻掰开番茄花或其他植物花的雄蕊,露出雌蕊部分。

分别用棉签轻轻触碰雄蕊和雌蕊的顶端,记录你的发现。

3、发现:

柱头上有黏液、花药上有花粉。

4、科学阅读:

谁帮花儿来传粉

一朵完全花由花萼、花冠、雄蕊、雌蕊四部分组成,其中,雌蕊和雄蕊是花的主要部分。

雌蕊由柱头、花柱和子房组成,雄蕊由花药和花丝组成。

当雄蕊花药中的花粉成熟后传到雌蕊的柱头上,植物就完成了传粉过程。

只有经过传粉后,雌蕊的子房才会发育成果实。

在自然界中,有些植物的花借助风力来传粉,例如玉米花、杨树花等;有些植物的花借助昆虫等植物来传粉,例如桃花、百合花等。

动物在花中采集花粉和花蜜作为食物的过程中,无意中就帮助了植物完成传粉的过程。

5、由此可见,传粉对植物的繁殖至关重要!

活动二:

结果了

1、任务:

当一朵花的花粉落在雌蕊上,雌蕊就有可能结出果实。

观察番茄等植物的果实及成熟过程,描述并记录。

2、出示番茄成熟的过程图片:

花瓣凋谢、子房逐渐膨大发育成果实、果实颜色从绿色逐渐变成红色。

3、思考:

其他植物的果实也有这些变化吗?

4、资料拓展:

果实的形成

植物开花后,雄蕊的花药裂开,成熟的花粉通过传粉过程传到雌蕊的柱头上,当花粉落在柱头上,受到柱头分泌物质的刺激后,花粉粒就萌发出花粉管。

花粉管迅速伸长,沿着中空的花柱进入子房并到达胚珠。

在胚珠逐渐发育成种子的同时,子房壁逐渐发育成果皮,果皮包裹着种子,形成果实。

5、植物结果的共同特点:

果实在雌蕊部分形成、果实逐渐膨大、果皮颜色或形态会发生变化。

活动三随堂练习

1、番茄的形成需要经过的过程是()。

A、开花→受精→传粉→结果

B、开花→传粉→受精→结果

C、传粉→开花→受精→结果

D、传粉→受精→开花→结果

2、小明家的油菜地旁,新建了个养蜂场,对于这片油菜地将来的产量,下列说法正确的是()。

A、由于蜜蜂大量增加,蜜蜂吃掉了花粉,因而这块油菜地的产量会降低

B、由于油菜花是虫媒花,养蜂场的建成有利于传粉,所以产量会增加

C、油菜花是风媒花,所以养蜂场的建成对传粉没有影响

D、油菜花虽是虫媒花,但油菜不是靠蜜蜂传粉,所以影响不大

回顾花的结构

了解任务

观察图片理解

学生通过观察完成表格

交流

学生拓展交流

总结交流

指名读

了解任务

交流发现

自由读

读后交流

总结

了解任务

观察图片

交流思考

了解拓展资料

总结

活动一首先回顾花的结构,明确学习任务通过观察番茄萼片、花瓣、雄蕊、雌蕊等部分在大小、颜色、形态等方面的变化,试着描述开花的过程。

通过观察,借助科学阅读资料,知道传粉和形成果实之间的关系。

活动二在观察开花过程的基础上,进一步观察番茄果实的变化过程,通过呈现番茄果实的成熟过程,归纳总结植物结果的共同特点。

布置作业

通过种植植物,观察植物的开花、结果的过程。

课堂小结

植物的生命周期大致经历了种子萌发成幼苗、植株生长和发育、开花、结果(形成种子)、死亡等过程。

板书

2、开花和结果

开花了萼片、花瓣、雌蕊、雄蕊

传粉

结果了成熟的过程