环境监测质量体系文件程序文件.docx

《环境监测质量体系文件程序文件.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《环境监测质量体系文件程序文件.docx(85页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

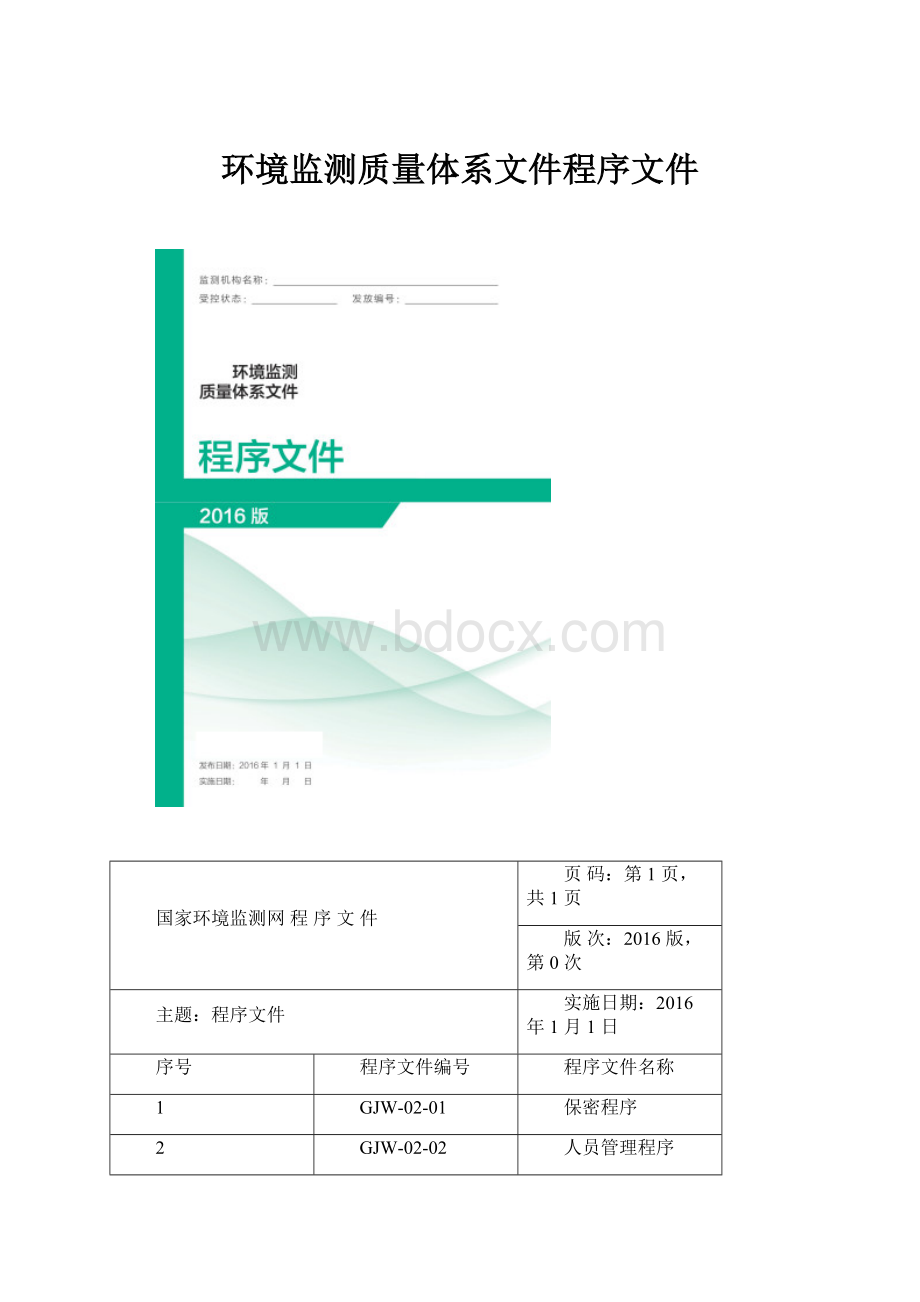

环境监测质量体系文件程序文件

国家环境监测网程序文件

页码:

第1页,共1页

版次:

2016版,第0次

主题:

程序文件

实施日期:

2016年1月1日

序号

程序文件编号

程序文件名称

1

GJW-02-01

保密程序

2

GJW-02-02

人员管理程序

3

GJW-02-03

监测设施和环境条件控制程序

4

GJW-02-04

仪器设备管理程序

5

GJW-02-05

量值溯源管理程序

6

GJW-02-06

仪器设备期间核查程序

7

GJW-02-07

标准物质管理程序

8

GJW-02-08

合同评审程序

9

GJW-02-09

分包管理程序

10

GJW-02-10

服务和供应品采购管理程序

11

GJW-02-11

监测方法证实和偏离确认程序

12

GJW-02-12

采样和现场监测控制程序

13

GJW-02-13

样品管理程序

14

GJW-02-14

监测报告管理程序

15

GJW-02-15

内部质量控制程序

16

GJW-02-16

内部质量监督程序

17

GJW-02-17

不符合工作处理程序

18

GJW-02-18

申诉和投诉程序

19

GJW-02-19

内部审核程序

20

GJW-02-20

管理评审程序

21

GJW-02-21

文件控制程序

22

GJW-02-22

电子信息数据管理程序

23

GJW-02-23

记录控制程序

程序文件

页

码:

第1

页,共

2

页

文件编号:

GJW-02-01

版

次:

2016

版,第

0

次修订

文件名称:

保密程序

发布日期:

2016年1月1日

1.目的

为保护国家秘密、委托方的商业秘密和技术秘密,使监测活动中需要保密的事项不

被泄露。

2.适用范围适用于保守监测活动中的国家秘密、商业秘密和技术秘密的控制。

3.职责

3.1最高管理者负责国家秘密、商业秘密和技术秘密的保护与控制,组织制定保密制度和措施,对保密工作负责。

3.2相关部门负责保密教育、落实保密措施、实施监督检查和管理。

3.3所有参与监测任务的人员均对国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密责任,对自身所涉及的保密事项负责。

4.工作程序

4.1保密内容

保密内容包括:

属于国家秘密的文件、资料和其他物品;委托方提供的技术资料;监测样品信息和监测结果以及监测过程中的必要信息等。

4.2保密措施

4.2.1制定切实可行的保护国家秘密、委托方的商业秘密和技术秘密的制度和措施。

4.2.2准确识别和确认保密内容和级别,通过有效手段予以控制,并对保密效果予以评价。

4.2.3纸质文件和储存于计算机中的信息,均应有恰当的保存方式、存放地点和场所,并有效控制借阅和拷贝,保证各类信息不外泄。

4.2.4未经委托方许可,不得擅自发布、扩散和引用委托方提供的技术资料、样品信息和监测结果。

4.2.5监测任务完成后,应将相关信息和材料单独建档;按照委托方的要求移交相关

档案,必要时,归还相关资料。

程序文件

页

码:

第2

页,共

2

页

文件编号:

GJW-02-01

版

次:

2016

版,第

0

次修订

文件名称:

保密程序

发布日期:

2016年1月1日

4.2.6应对相关人员进行保密教育和培训,确保国家秘密、商业秘密和技术秘密不被泄露。

4.3失密和泄密事件处理

应建立保密工作监督制度;发现失密或泄密情况,应及时向委托方报告,并迅速查明泄露原因、范围和严重程度,必要时采取补救措施;根据事件严重程度和影响,采取相应的处理措施,必要时追究法律责任。

程序文件

页

码:

第1

页,共

4

页

文件编号:

GJW-02-02

版

次:

2016

版,第

0

次修订

文件名称:

人员管理程序

发布日期:

2016年1月1日

1.目的

采取有效的措施和程序,管理与监测任务相关的所有人员的配备、培训、能力确认/

考核、质量监督等环节,保证人员素质、经历、技术和管理水平满足监测任务需要。

2.适用范围适用于与监测任务相关的所有人员的配备、录用、培训、能力确认/考核、质量监督

和管理的控制。

3.职责

3.1最高管理者负责人力资源的配备,任命质量负责人、技术负责人和授权签字人,并赋予其应有的权力和资源;任命(或授权任命)其他关键岗位人员。

3.2质量负责人负责实施质量体系宣贯,负责组织技术人员持证上岗考核。

3.3技术负责人负责人员的技术培训和能力确认。

3.4人事管理部门负责人员技术档案的建立和管理。

3.5质量管理部门负责质量管理培训计划制定和实施,组织实施技术人员持证上岗考核,负责培训记录的收集、整理和定期归档。

3.6监测部门协助负责本部门人员培训计划制定、实施和实施效果评价,以及技术人员能力确认和持证上岗考核。

3.7质量监督员负责监测任务中人员能力和规范性操作的质量监督。

4.工作程序

4.1人员基本要求

必须根据监测任务的技术要求和工作量配备管理和技术人员,人员数量和能力均应满足要求,所有从事样品采集、现场监测、样品制备、样品前处理、样品分析测试和数据处理等监测人员必须持证上岗,与监测活动相关的其他人员的能力应得到确认。

4.2人员能力

最高管理者根据岗位需求和监测任务量,安排资格、经历和能力与之相匹配的人员,确保人员数量和能力满足监测任务需要,保证监测质量。

程序文件

页

码:

第2

页,共

4

页

文件编号:

GJW-02-02

版

次:

2016

版,第

0

次修订

文件名称:

人员管理程序

发布日期:

2016年1月1日

4.2.1质量负责人为监测机构领导层成员,熟悉质量体系和监测活动的质量管理要求以及本监测机构

内部业务管理状况和流程,了解监测技术,具有保持质量体系有效运行和持续改进的管理能力。

4.2.2技术负责人为监测机构领导层成员具有从事监测活动的经历和经验,精通监测技术,熟悉监测

活动的技术要求并能给予正确评价,熟悉本监测机构内部业务管理状况和流程,了解质量体系和质量管理要求,具有监测技术运作和有效实施的管理能力。

4.2.3授权签字人

具有相应的教育经历和从事监测活动的经历和经验,熟悉监测活动的技术要求和质量管理要求,熟悉或掌握所承担签字领域的相应监测方法和数据质量评价方法,熟悉监测报告审核签发程序,具有对监测结果做出相应评价的判断能力。

4.2.4质量监督员

熟悉所监督内容的技术要求和质量管理要求,具有识别、判断和评价监督结果的能力。

4.2.5内审员熟悉质量体系,经过内审员培训、考试合格并得到任命,能独立开展内审活动。

4.2.6大型仪器设备管理员/使用人熟悉仪器设备原理、构造、性能、用途和使用方法,熟悉仪器设备管理要求。

4.2.7档案管理员熟悉档案管理知识,掌握档案管理技能,了解质量管理要求。

4.2.8监测人员

具有相关教育和培训经历,掌握监测技术,了解质量管理要求,能正确处理和判断

监测结果,监测技术能力应得到确认并持证上岗。

程序文件

页

码:

第3

页,共

4

页

文件编号:

GJW-02-02

版

次:

2016

版,第

0

次修订

文件名称:

人员管理程序

发布日期:

2016年1月1日

4.3人员培训

4.3.1根据监测任务和技术要求有针对性地制定培训计划,明确培训内容,获得批准后实施。

4.3.2按照计划实施培训,并对培训效果实施评价,填写“签到表”和“培训记录表”。

4.3.3定期汇总培训实施情况,填写“培训实施情况汇总表”。

4.3.4按照档案管理要求,定期将“培训计划表”、培训教材、“签到表”、“培训记录

表”和“培训实施情况汇总表”归档保存。

4.4能力确认和考核

4.4.1监测人员开展监测活动之前,应通过考核并持证上岗;其他人员的能力应得到确认。

4.4.2持证上岗考核的组织方可以为本监测机构、上级主管部门或相关社会团体;若

委托方对组织方有明确要求,应按照委托方的要求执行。

4.4.3确认证明或上岗证上应标明具体的监测能力和范围;所有人员的能力确认证明或上岗证均应给予登记和管理。

4.4.4承担具体监测任务的人员应报委托方备案,填写“监测人员能力备案汇总表”。

4.5人员技术档案管理

4.5.1应建立所有管理和技术人员的人员技术档案,定期收集有关记录和证明,保证人员技术档案的完整、有效。

4.5.2人员技术档案应包括教育、培训、任命、授权、能力确认/考核、资格、技能、经历和监督的各种记录或证明材料,包括(但不限于):

人员简历,主要工作业绩,反映业绩有关材料(论文、著作、科研成果和专利证书等),授权、任命、能力确认材料

(含确认日期),培训和技能考核记录和证书复印件,上岗证复印件,学历证书复印件,技术职称证书和各种资格证书(证明)复印件,各类获奖情况证明等。

4.5.3人员技术档案应实行动态管理,及时更新。

4.5.4人员技术档案应由专人管理。

程序文件

页

码:

第4

页,共

4

页

文件编号:

GJW-02-02

版

次:

2016

版,第

0

次修订

文件名称:

人员管理程序

发布日期:

2016年1月1日

5.相关记录

5.1GJW-04-2016-ZL-001培训计划表

5.2GJW-04-2016-ZL-002签到表

5.3GJW-04-2016-ZL-003培训记录表

5.4GJW-04-2016-ZL-004培训实施情况汇总表

5.5GJW-04-2016-ZL-005监测人员能力备案汇总表

程序文件

页

码:

第1

页,共

2

页

文件编号:

GJW-02-03

版

次:

2016

版,第

0

次修订

文件名称:

监测设施和环境条件控制程序

发布日期:

2016年1月1日

1.目的

为满足仪器设备和监测方法的技术要求,应对监测设施和环境条件进行控制,保证监测结果的准确性和有效性。

2.适用范围适用于监测设施和环境条件的配置、监控和管理的控制。

3.职责

3.1最高管理者负责监测设施和环境条件的资源配置。

3.2技术负责人负责监测设施和环境条件的评价和管理。

3.3相关部门对监测设施和环境条件进行日常维护和监控,并保证监测过程在有效

条件下实施。

4.工作程序

4.1监测设施和环境条件要求

4.1.1在监测任务完成期内,监测机构应有独立、固定的监测和工作场所,若为租赁或借用场所,应具有管理权和使用权且有合同,租赁期应大于监测任务周期。

保证监测场所相对稳定和监测工作顺利实施。

4.1.2监测设施和环境条件应能满足仪器设备放置、使用和维护的要求。

4.1.3监测场所应合理布局,按监测项目特点采取有效隔离措施,防止相邻工作区域间交叉影响或对监测质量产生不利影响。

4.1.4样品、化学试剂和标准物质等的贮存对环境条件有要求时,应有措施保证予以

满足,避免其损坏或变质,并记录环境条件。

4.1.5配置合适的排风系统,以保证测试工作质量和人员的身体健康不受影响,并满足环境保护要求。

4.1.6无菌室应单独设置,定期检查灭菌效果。

4.1.7监测场所应配有足够的照明、采暖、除湿、空调和通风橱等设施,上下水应方

便使用,不堵不漏。

程序文件

页

码:

第2

页,共

2

页

文件编号:

GJW-02-03

版

次:

2016

版,第

0

次修订

文件名称:

监测设施和环境条件控制程序

发布日期:

2016年1月1日

4.1.8当设施、设备和环境条件对监测结果有影响时,应严格控制环境条件,并进行

监控和记录;当出现波动时,应及时发现和调控这种波动,避免其影响监测结果。

4.1.9自动监测站房设施和环境条件应符合相关文件和技术规范要求。

4.1.10在固定场所以外的临时或移动场所开展监测时,其场地、设施和环境条件应符合监测技术要求。

4.2监测设施和环境条件控制

4.2.1监测设施、场所和环境条件应保持满足监测技术要求,发生变化时应重新进行评价,确认满足监测技术需求之后,再继续实施监测。

4.2.2监测区域应有明显标识;无菌室、试剂库、气瓶间、样品库、大型仪器实验室和计算机中心机房等特殊区域,同时还应有警示标识,并控制进入和使用。

4.2.3监测人员进行实验操作时,应着工作服;无关的物品不得带入实验区域,不得

进行与监测无关的活动。

4.2.4外来人员进入监测区域应得到许可,有监测机构人员陪同,并注意保密事项的控制。

4.2.5应识别、判断和防护可能危害人员安全和人体健康的潜在因素,配备必要的防护和处置措施,防止化学品、废弃物、火、电、气、雷和高空作业等引起安全事故,一旦发生应能实施简单的处置。

4.3记录和归档

对可能影响监测结果质量和参与监测结果计算的环境条件,应予以记录并定期归档。

程序文件

页

码:

第1

页,共

4

页

文件编号:

GJW-02-04

版

次:

2016

版,第

0

次修订

文件名称:

仪器设备管理程序

发布日期:

2016年1月1日

1.目的

为保证监测质量,使仪器设备的性能和状态符合监测技术要求,对仪器设备实施有效管理。

2.适用范围适用于仪器设备的配备、使用、维护、维修、标识和档案管理等内容的控制。

3.职责

3.1最高管理者负责仪器设备的资源配置。

3.2技术负责人负责仪器设备性能指标的确认和批准。

3.3相关部门负责仪器设备的购置、技术指标确认、使用、量值溯源、期间核查、标识管理、维修、停用、报废和档案管理等。

4.工作程序

4.1仪器设备配置

4.1.1应配备采样、现场监测、样品保存、样品制备、样品前处理、样品分析测试、环境条件测试、数据处理和数据传输等监测任务各环节所必需的、数量充足的仪器设备和辅助设备。

4.1.2仪器设备应置于与之相适应的设施和环境中,并防止相邻工作区域间可能的交叉影响或对监测质量产生的不利影响。

更换摆放地点和位置时,应经过批准,并保证其满足监测技术条件要求。

4.1.3仪器设备应经过技术指标确认,以证明其性能满足监测方法检出限、精密度和准确度等要求。

4.1.4应严格限制租赁和借用仪器设备的数量和使用;仪器设备租赁和借用期应大于监测任务周期,其仪器设备管理应按照本监测机构仪器设备管理要求予以管理,并在“使用仪器设备汇总表”中注明。

4.2仪器设备使用

4.2.1仪器设备正式投入使用前应进行量值溯源,在用仪器设备应定期进行量值溯

程序文件

页

码:

第2

页,共

4

页

文件编号:

GJW-02-04

版

次:

2016

版,第

0

次修订

文件名称:

仪器设备管理程序

发布日期:

2016年1月1日

源,并对溯源结论/结果给予确认,执行《量值溯源管理程序》,以证明其技术指标合格。

当校准产生一组修正因子时,应确保监测数据得到及时修正和正确应用。

4.2.2必要时,应在两次检定/校准期间对在用仪器设备实施期间核查,以维持其状态的可信度,执行《仪器设备期间核查程序》。

4.2.3若仪器设备脱离了监测机构的直接控制,返回后,应对其功能和校准状态进行核查,得到满意结果后方可正常使用。

经修复的仪器设备,经检定/校准或核查确认后,方可恢复使用。

4.2.4仪器设备使用前,应确认性能状况,以保证监测结果的准确性和有效性。

4.2.5应建立必要的操作规程,并保证现行有效、便于取阅,以保证规范操作。

4.2.6仪器设备使用人应熟悉仪器设备性能、工作原理、操作规程、维护保养、一般故障判断和排除等知识,大型仪器设备操作人员应有授权。

4.2.7使用仪器设备后应及时填写“仪器设备使用记录表”。

应有有效的控制措施,

对仪器设备(包括硬件和软件)予以保护,避免发生致使监测结果丢失或失效的调整。

4.2.8现场监测仪器设备使用

(1)应保持仪器设备外观整洁,标识齐全有效,必要时应携带操作规程。

(2)出发前检查配件是否齐全,对相关性能指标进行检查,确认正常后,填写“外

出仪器设备出入库登记表”。

(3)使用前应按要求进行仪器设备校正核查。

(4)正确使用监测仪器设备,使用完毕时及时填写“仪器设备使用记录表”。

(5)归还时,应对相关性能指标进行验收确认,填写“外出仪器设备出入库登记表”。

4.3仪器设备维护保养

4.3.1应对仪器设备进行常规维护保养,并保持仪器设备外观的完好和整洁。

4.3.2应建立必要的维护保养操作规程,并保证现行有效、便于取阅,以保证规范操作。

4.3.3仪器设备长期不用时,应定期开机,进行维护性运行,正常情况下每月至少一

程序文件

页

码:

第3

页,共

4

页

文件编号:

GJW-02-04

版

次:

2016

版,第

0

次修订

文件名称:

仪器设备管理程序

发布日期:

2016年1月1日

次(有特殊要求的除外),并填写“仪器设备维护保养记录表”。

4.4仪器设备标识管理

4.4.1所有仪器设备均应有唯一性标识。

4.4.2仪器设备应有“仪器设备基本信息表”、管理卡和状态标识,不得出现不明状态的仪器设备,三色标识应贴在仪器设备的明显位置。

4.4.3三色标识使用方法

(1)合格标识(绿色)

经检定/校准合格,确认其符合监测方法规定的使用要求的仪器,贴绿色“仪器设备合格证”;辅助设备经功能检查正常者,贴绿色仪器设备合格证。

(2)准用标识(黄色)

仪器设备存在部分缺陷,但在限定范围内可以使用的(即受限使用),贴黄色仪器设备准用证。

该类仪器设备包括:

①某些功能已丧失,但监测所用功能经检定/校准确认合格的多功能仪器。

②某些量程准确度不合格,但监测所用量程经检定/校准合格的多量程仪器。

③降等级使用,且经检定/校准确认满足监测使用要求的仪器。

④辅助设备经功能检查有缺陷,但不影响使用的设备。

(3)停用标识(红色)

仪器设备目前状态不能使用的,贴红色仪器设备停用证。

该类仪器设备包括:

①损坏的仪器设备。

②经检定/校准不合格的仪器设备。

③性能无法确定的仪器设备。

4.4.4仪器设备每次检定/校准后,应根据证书中的结论及时更换标识,保证仪器设备在有效期内使用。

4.4.5辅助设备根据使用和技术要求进行功能和性能验证和确认,及时更换标识。

程序文件

页

码:

第4

页,共

4

页

文件编号:

GJW-02-04

版

次:

2016

版,第

0

次修订

文件名称:

仪器设备管理程序

发布日期:

2016年1月1日

4.5仪器设备档案管理

4.5.1用于监测任务的所有仪器设备均应建立一台一档仪器设备档案,填写“仪器设备基本信息表”。

4.5.2监测任务执行过程中所用的仪器设备均应列入“使用仪器设备汇总表”。

4.5.3仪器设备归档材料包括(但不限于):

(1)“仪器设备基本信息表”

(2)“仪器设备使用记录表”

(3)“仪器设备维护保养记录表”

(4)“仪器设备溯源情况汇总表”

(5)“使用仪器设备汇总表”

(6)量值溯源证书或证明等

4.6记录和归档

按照档案管理相关要求,将4.5.3中档案材料归档保存。

5.相关程序文件

5.1GJW-02-05量值溯源管理程序

5.2GJW-02-06仪器设备期间核查程序

6.相关记录

6.1GJW-04-2016-ZL-006仪器设备基本信息表

6.2GJW-04-2016-ZL-007仪器设备使用记录表

6.3GJW-04-2016-ZL-008外出仪器设备出入库登记表

6.4GJW-04-2016-ZL-009仪器设备维护保养记录表

6.5GJW-04-2016-ZL-011仪器设备溯源情况汇总表

6.6GJW-04-2016-ZL-013使用仪器设备汇总表

程序文件

页

码:

第1

页,共

2

页

文件编号:

GJW-02-05

版

次:

2016

版,第

0

次修订

文件名称:

量值溯源管理程序

发布日期:

2016年1月1日

1.目的

为确保监测结果溯源到国家/国际计量基准,保证监测结果准确、有效,对量值溯源方式和方法实施管理。

2.适用范围适用于监测仪器设备和标准物质量值溯源的控制。

3.职责

3.1技术负责人负责批准监测仪器设备和标准物质量值溯源及其结果确认。

3.2相关部门负责仪器设备量值溯源计划制定、实施、结果确认和资料归档。

4.工作程序

4.1仪器设备检定/校准

4.1.1应制定仪器设备量值溯源计划,批准后实施。

4.1.2检定机构必须具有相关资质;校准可由有资质的机构进行,也可由能力得到评审/认可的机构进行;检定/校准应溯源到国家/国际计量基准。

4.1.3在取得检定/校准证书后,应对证书进行分析和确认,以证明其能满足相应监测技术要求,并将确认情况填入“仪器设备溯源结果确认表”。

当校准给出修正因子时,应确保有关数据得到及时修正。

4.1.4检定/校准证书原件应归档保存,复印件应和仪器设备一起放置,以便于核对

和查阅。

4.2仪器设备其他溯源方式

4.2.1当仪器设备的量值无法溯源到国家/国际计量基准时,应溯源至有证标准物质、公认的或约定的测量方法/标准,或通过监测机构间比对等途径,证明其测量结果与同类监测机构的一致性;应保留相关证明材料。

4.2.2应保留溯源结果及其证明性技术资料,并归档。

4.3标准物质量值溯源

4.3.1监测活动中使用的标准物质应能溯源到国家/国际计量基准或国家/国际标准

程序文件

页

码:

第2

页,共

2

页

文件编号:

GJW-02-05

版

次:

2016

版,第

0

次修订

文件名称:

量值溯源管理程序

发布日期:

2016年1月1日

的有证标准物质。

4.3.2标准物质的溯源应提供标准物质的合格证书。

4.3.3标准物质的核查执行《标准物质管理程序》。

4.4自配标准溶液核查

监测活动中使用的自配标准溶液应以标准物质为依据对其浓度进行核查,执行《内部质量控制程序》。

4.5量值溯源记录归档

仪器设备溯源证明材料、“仪器设备溯源结果确认表”和“仪器设备溯源情况汇总表”应保存归档。

5.相关程序文件

5.1GJW-02-07标准物质管理程序

5.2GJW-02-15内部质量控制程序

6.相关记录

6.1G