下半教师资格证考试试题及答案一语文学科知识与教学能力高级中学.pdf

《下半教师资格证考试试题及答案一语文学科知识与教学能力高级中学.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《下半教师资格证考试试题及答案一语文学科知识与教学能力高级中学.pdf(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

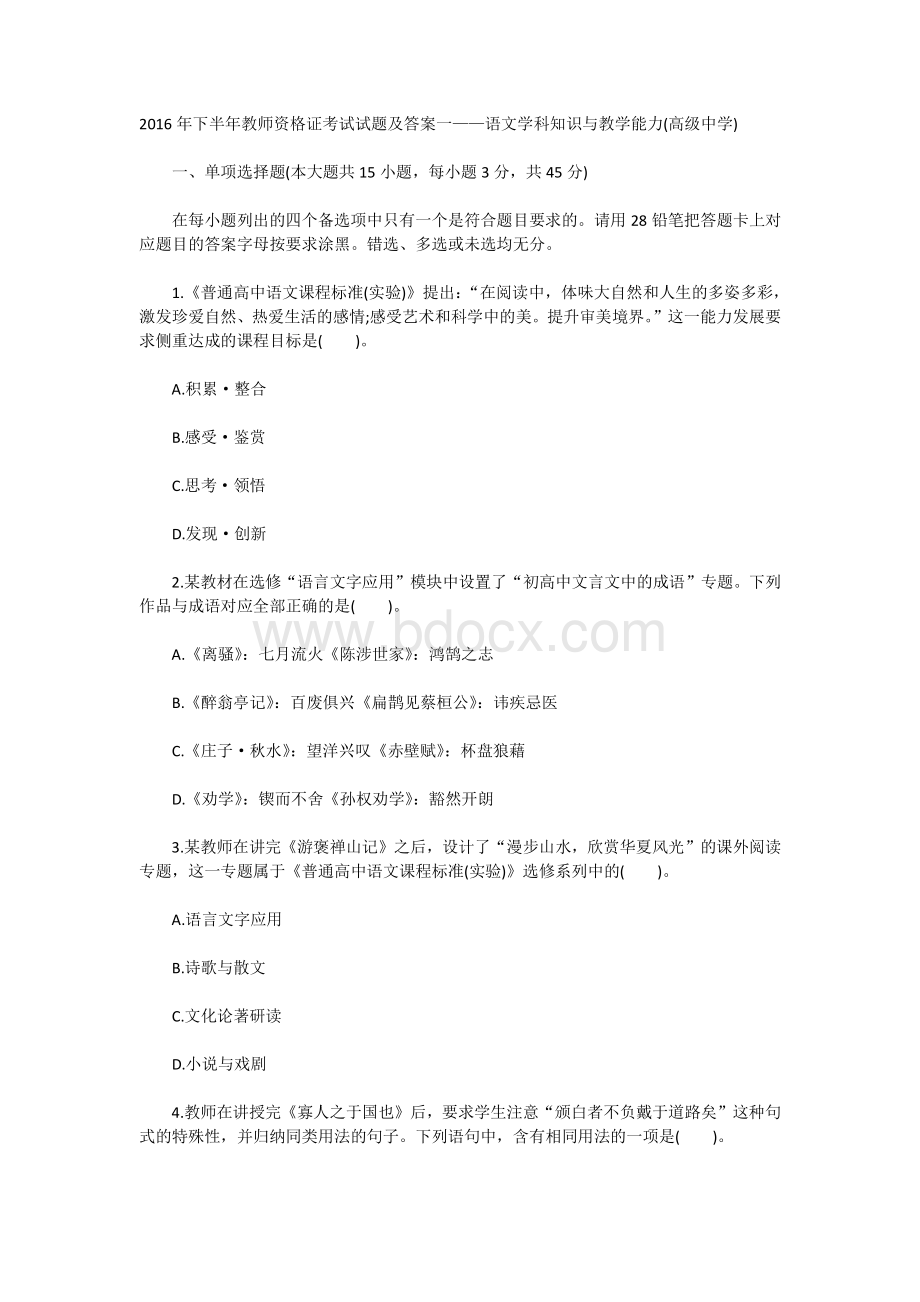

2016年下半年教师资格证考试试题及答案一语文学科知识与教学能力(高级中学)一、单项选择题(本大题共15小题,每小题3分,共45分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。

请用28铅笔把答题卡上对应题目的答案字母按要求涂黑。

错选、多选或未选均无分。

1.普通高中语文课程标准(实验)提出:

“在阅读中,体味大自然和人生的多姿多彩,激发珍爱自然、热爱生活的感情;感受艺术和科学中的美。

提升审美境界。

”这一能力发展要求侧重达成的课程目标是()。

A.积累整合B.感受鉴赏C.思考领悟D.发现创新2.某教材在选修“语言文字应用”模块中设置了“初高中文言文中的成语”专题。

下列作品与成语对应全部正确的是()。

A.离骚:

七月流火陈涉世家:

鸿鹄之志B.醉翁亭记:

百废俱兴扁鹊见蔡桓公:

讳疾忌医C.庄子秋水:

望洋兴叹赤壁赋:

杯盘狼藉D.劝学:

锲而不舍孙权劝学:

豁然开朗3.某教师在讲完游褒禅山记之后,设计了“漫步山水,欣赏华夏风光”的课外阅读专题,这一专题属于普通高中语文课程标准(实验)选修系列中的()。

A.语言文字应用B.诗歌与散文C.文化论著研读D.小说与戏剧4.教师在讲授完寡人之于国也后,要求学生注意“颁白者不负戴于道路矣”这种句式的特殊性,并归纳同类用法的句子。

下列语句中,含有相同用法的一项是()。

A.甚矣.汝之不惠B.峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也C.佚之狐言于郑伯日D.石之铿然有声者,所在皆是也5.某教师在我有一个梦想一课结束后,设计了这样一个活动:

到图书馆查阅资料,了解美国黑人的历史和现状,在班里开展一个读书报告会。

对这一设计理解不正确的是()。

A.积极利用课外学习资源,体现对课程资源的利用和开发B.体现综合性学习,说读结合,有利于学生全面发展C.培养学生恰当地表达文本的思想感情和自己的阅读感受D.体现研究性学习特点,提高学生获取信息、整合信息的能力6.某版教科书林黛玉进贾府的“研讨与练习”后面有这样一部分内容“红楼梦贾府主要人物关系表”,这些内容属于教科书的什么系统?

()A.练习系统B.知识系统C.选文系统D.助读系统7.执教再别康桥,小结时教师深情地说:

“轻快、飘逸、清新,这是以徐志摩为代表的新月诗派的特点。

再别康桥我们就欣赏到这里。

”然后话锋一转讲起徐志摩飞机失事不幸遇难的故事,“徐志摩的一生就像他写的另外一首诗偶然,你记得也好,最好忘掉,在这交汇时互放的光亮,他虽然生命不长,但是今天我们和他诗歌的交汇,这展现的光亮,将永远留在我们记忆当中。

”对该教学环节评价不恰当的是()。

A.教师小结时的深情和语言艺术,为诗歌意境的升华锦上添花B.作为拓展型结束语,让学生带着津津有味的思考期待下节语文课C.归纳完诗歌特点,以徐诗偶然作结,引发师生情感上的共鸣D.一段好的结语就如一堂课的“凤尾”,使教学过程在唯美中落幕8.教师讲解高中语文必修(3)琵琶行时强调全诗以秋江月夜为背景展开故事情节。

为此教师又列举写月夜景色的诗句,下列诗句不能作为例子使用的是()。

A.月下飞天镜.云生结海楼B.春风何处好.别殿饶芳草C.却下水晶帘.玲珑望秋月D.举杯邀明月,对影成三人9.执教祝福一课,教师让学生思考:

“速读课文,想一想课文中有哪些动词形象地凸显出祥林嫂的坎坷经历和悲惨遭遇?

试着找出并简要说说你的看法。

”对该教学环节评价不恰当的是()。

A.以描述人物命运的关键动词为切入点,引导学生自主研读文本B.教师对学生的回答给予积极肯定。

就能步步深入,明确课文主题C.该题简单易操作.能充分调动学生独立思考与讨论答问的积极性D.运用具体语言材料,引导学生品读文本。

符合小说教学规律10.学习完林教头风雪山神庙第一课时,教师结语:

我们学习了本文精彩的情节、动人的细节,感受到人物生动的形象。

形象的塑造,还离不开特定的环境。

(PPT展示“草料场火光冲天。

天空中大雪纷飞,山神庙血流满地。

完成性格与命运蜕变的英雄提枪而东”的画面)课文是小说中最具诗情画意的一部分,环境描写极具魅力,我们留待下节课学习。

对该教学环节的评价不恰当的是()。

A.作为拓展型结束语,让学生对下节课满含期待B.对本课时内容的概括,一语见地、简洁精当C.多媒体画面的插入,使结束语时间长。

显得拖沓D.教师从小说三要素的角度进行总结与延伸11.阅读奥斯维辛没有什么新闻教学实录(片段),按照要求答题。

师:

奥斯维辛没有什么新闻这一作品本身的价值在哪儿?

社会价值又在哪儿?

能不能从这两个角度思考.几个人合作试着写一段颁奖词?

(同学们试写颁奖词多媒体显示其他新闻、作品的颁奖词)学生分小组交流颁奖词:

小组1:

因为他的作品在形式上有着非凡的创造性,他作为记者多具有的正义感、使命感让他的新闻报道突破零度报道的界限.正是他的正义感与使命感重新唤醒人们内心深处的人性与良知。

师:

提一个小小的意见,颁奖词重复出现了“正义感”与“使命感”,语言不够简洁。

小组2:

因为他的报道突破了零度写作的束缚,不同于传统的新闻报道,详细地描写了奥斯维辛带给我们的反思,唤醒了人们对历史的铭记,对人性尊严的关注,对生命的希望。

小组3:

通过环境及参观者的细节描写,再现了当年奥斯维辛集中营的恐怖氛围,更重要的是,它从一个民族责任感的高度给人的心声带来极大震撼,其中体现出的希望,是人类历史上不可缺乏的主旋律。

师:

写得好,相当完整,既概括了作品的创作手法,又突出了对人性的关注。

小组4:

一篇不同以往形式的新闻报道,一篇发人深省的轰鸣.一篇有关二战集中营的新闻报道.没有什么新闻的背后是一则惊天动地的新闻。

师:

非常有创意。

现在老师展现一下我的颁奖词奥斯维辛没有什么新闻突破新闻“零度写作”的原则,着眼细节。

以冷峻的视角,深沉地描述了今天的奥斯维辛集中营纪念馆,在恐怖与快乐、战争与和平、历史与现实的反差中,唤起人们对于灾难的记忆、关于生命的思考、关于人性的自省。

它的发表充分表现了一个新闻记者的使命感,更以迫人的力量震撼生者的心.成为新闻史上不朽的名篇。

师:

我们今天学习了这篇课文,希望大家记住,奥斯维辛没有什么新闻这一不朽的名篇,记住奥斯维辛!

对该教学实录的分析,正确的是()。

A.学生用颁奖词表达对课文的理解.强化了语言运用实践B.学生撰写的颁奖词并不十分确切,教师应系统讲授颁奖词撰写知识C.教师评价具体准确,有助于学生修正、完善学习成果D.教师要求学生撰写颁奖词。

不利于达成本课的教学目标,重点偏移12.阅读荆轲刺秦王教学实录(节选),按照要求答题。

师:

同学们,今天我们来学习战国策当中的精彩篇章荆轲刺秦王。

自古以来,在中国燕赵大地,涌现出许多英雄豪杰,以及许多可歌可泣的悲壮的故事,难怪古人说“燕赵大地多慷慨悲歌之士”,此言不虚。

荆轲就是其中最重要的代表。

荆轲在中国历史上影响很大。

陶潜说他“其人虽已没,千载有余情”。

也就是说,他虽然不在了,但他的精神却流传千年。

司马迁为其立传,评价其“名垂千古”。

在史记当中记录荆轲的文字和战国策中的记录几乎完全一样,没有什么改动,这不仅反映了史学大师司马迁对这篇文章的喜爱,而且反映了司马迁对荆轲的重视和偏爱。

近代龚自珍赞扬荆轲“江湖侠骨”,荆轲身上的拔刀相助、诚信勇敢的侠义精神一直是我们民族精神当中重要的组成部分。

今天就让我们走进历史,走近荆轲,一同感受荆轲慷慨悲歌的情怀。

接下来,我们一起来学习文言文荆轲刺秦王。

下面对这个导人设计的评价不恰当的一项是()。

A.教师用充满感情的语言,将学生引入设定的情境氛围中去B.从文章题目人手。

引入对课文的学习C.以旧引新,自然过渡,激起学生好奇心D.调动了学生的情感,为课文内容打下情感基础13.阅读雨巷教学反思(节选),按照要求答题。

近几年在优质课评选中听过不少老师讲过这篇诗歌.但大多数老师把时间用在分析“雨巷”“我”“丁香”“油纸伞”等意象的象征意义及诗歌的主题思想上。

虽说这样的设计并无不妥.但总感觉这样的课过于理性,对文本的解析过于清晰,诗的韵味大打折扣。

而赵老师深谙诗歌创作鉴赏的规律,所以他的课堂很注重情境氛围的营造。

在舒缓忧伤的轻音乐中,老师如诗的导语一下子将学生引入了诗的境界:

“暮春时节,烟雨江南,有道是:

自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁。

漫步江南的小巷,你的耳边安静了下来,只有细丝般的丝雨摩挲青石板的声响,这个时候你的心里会涌起一种什么样的思绪?

撑一柄油纸伞,化身多情的江南才子,这节课我们走进戴望舒的雨巷,去品一品那番韵味。

”接着在展示这节课的学习目标后(课前学生已充分预习课文),通过大屏幕展示两幅丁香的图片,两首描写丁香的古诗,寥寥数语就厘清了丁香这个意象的象征意义,进而归总出越是美的东西越容易凋谢的哲理,通过流星、昙花、海市蜃楼、梦等例子加以印证。

问题的处理不蔓不枝,较好地解决了本课的重点难点。

对该教学反思的分析,不正确的是()。

A.诗歌教学应在情境渲染下发挥学生的联想和想象,领会诗歌的意境、体会感情B.情境教学法是诗歌教学最主要的教学方法C.诗歌的艺术构思和表现手法不应该是课堂教学的重难点D.语文课是开放的。

同一内容可从多角度解读14.阅读口语交际课“采访”的教学反思(节选),按照要求答题。

(画线语句的序号与选项的序号是对应的)A第一次上口语交际课,我参考了很多资料,结合单元重点和学生现状,确定了教学方案。

B为了营造“答记者问”的口语交际情境,我选取了六位学生做“发言人”,介绍学习经验,其他学生扮演“记者”,采访“发言人”。

所有学生都写出参与这次活动的体会。

C课堂上,六位“发言人”的经验介绍得很精彩,“小记者”们提问也很积极。

第二天收完作业,连平时最调皮的学生都写了满满一页,内容也很充实。

这节课学生既交流了学习经验,又锻炼了口语交际能力,我心里很是得意。

D晚自习时,我跟学习委员聊天。

她说昨天的课很有趣,不过大部分同学都喜欢就另外的话题进行采访,比如儿童辍学现象,中学生早恋问题等。

我突然意识到,我在教学内容的选择上还是不够开放,只是在形式上给了学生空间。

下一次。

我应该和学生一起来设计口语交际的学习内容。

对画线部分的分析,不准确的是()。

A.教材要求和学情都是设计教学方案的重要依据B.整个学习活动的设计具体、完整,具有可操作性C.活动化的教学有效调动了学生参与学习的积极性D.教学内容要考虑学生的兴趣,应该由学生来确定15.阅读祝福教学实录(片段),按照要求答题。

师:

鲁迅先生在小说里给我们塑造了一个这样的祥林嫂,她善良、勤劳、朴实,一心想用自己辛勤的劳动,换一种最起码的“人”的生活,甚至于她以自由的丧失为代价,来换取在这世上活命,可她最终没有逃脱“想做奴隶而不得”的这样的命运。

在鲁镇人们迎接新年、“欢乐祥和”的祝福的鞭炮声中,寂然死去。

这是她的悲剧,更是当时无数的跟她一样的被压迫的人们没有觉醒的人们的悲剧。

“祥林嫂们”的悲剧!

然而这场悲剧更深远的意义在于:

祥林嫂的被吃与“祥林嫂们”的吃人;“祥林嫂们的被吃”与“祥林嫂们”的吃人。

几千年的中国封建史,就是在这样的轮回中继续的:

人们不断被摧残、被异化:

进而在不自知中摧残和异化着下一个不幸者。

幸运的是,在这样一个时代,有鲁迅这样的斗士,他用自己的笔,作投枪作匕首,向这些封建思想发起了攻击。

他用自己的冷峻得近似手术刀般的如椽巨笔解剖这一个一个衰朽的灵魂。

时间关系,我们今天就上到这里。

老师现在给大家留一份作业:

(1)再读课文,画出文章中“祥林嫂们”的言行,就是对他们的描写,对他(她)们的精神世界做一次解剖。

我们下节课重点分析这些人物形象和鲁迅先生高超的写作手法。

(2)大家写一段文字,“现代社会的祥林嫂”,大家思考一下,现代社会有没有“祥林嫂”?

有没有需要我们拯救的“祥林嫂”?

要求重点写出他们的灵魂。

对该教师的教学环节评价不正确的一项是()。

A.体现该教师追求阅读与写作相结合的教学理念B.让语文回归生活,改变单一的作业设计模式C.作业由易到难.有启发性D.作业形式多样.能够全面评价学生的能力二、案例分析题(本大题共3小题,第16小题20分,第177小题5分。

第18小题