催化原理复习题6.docx

《催化原理复习题6.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《催化原理复习题6.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

催化原理复习题6

催化作用原理

第二章催化作用的化学基础

1、催化剂的性能指标

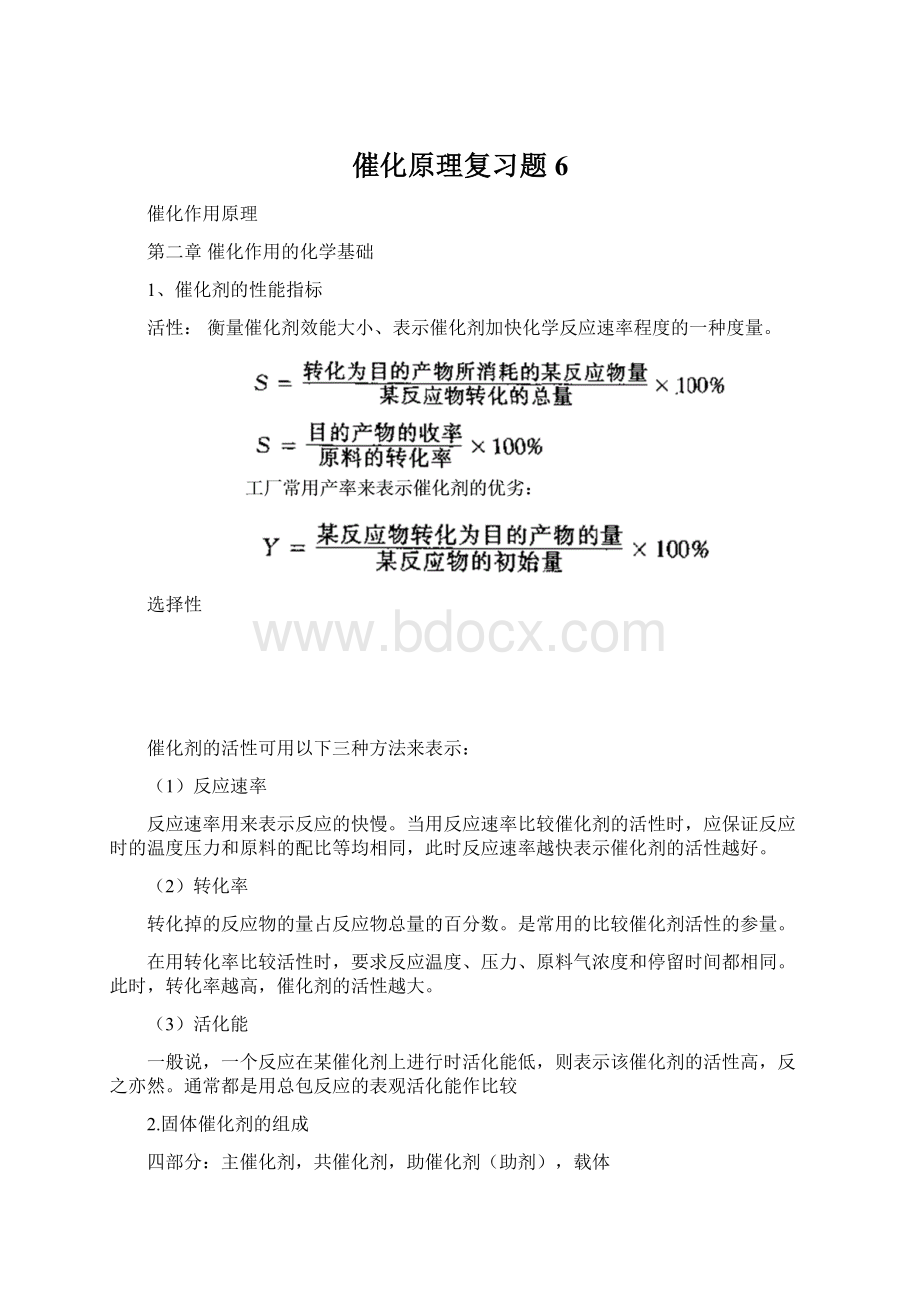

活性:

衡量催化剂效能大小、表示催化剂加快化学反应速率程度的一种度量。

选择性

催化剂的活性可用以下三种方法来表示:

(1)反应速率

反应速率用来表示反应的快慢。

当用反应速率比较催化剂的活性时,应保证反应时的温度压力和原料的配比等均相同,此时反应速率越快表示催化剂的活性越好。

(2)转化率

转化掉的反应物的量占反应物总量的百分数。

是常用的比较催化剂活性的参量。

在用转化率比较活性时,要求反应温度、压力、原料气浓度和停留时间都相同。

此时,转化率越高,催化剂的活性越大。

(3)活化能

一般说,一个反应在某催化剂上进行时活化能低,则表示该催化剂的活性高,反之亦然。

通常都是用总包反应的表观活化能作比较

2.固体催化剂的组成

四部分:

主催化剂,共催化剂,助催化剂(助剂),载体

A:

主催化剂(主活性组分):

在催化剂中产生活性的组分。

B:

共催化剂:

即和主催化剂同时起作用的组分。

C:

助催化剂:

(助剂,促进剂)本身无活性或活性较小,加入少量后,可大大提高催化剂的活性、选择性、寿命、稳定性等性能的物质。

它又可以区分为:

(1)结构性助剂:

改变活性组分的物理性能。

(2)调变性(电子性)助剂:

改变活性组分的电子结构(化学性能)来提高活性组分的活性和选择性等的物质。

K2O:

使V2O5能级发生变化,改变了它的电子结构性能,提高了活性—调变性。

(3)晶格缺陷型助剂:

使活性相原子排列无序化,从而使活性物质微晶间形成更多的晶格缺陷,产生了新的活性中心,使活性提高的物质。

(4)扩散型助剂:

加入硝酸盐、碳酸盐或有机物,使之在焙烧时分解而在催化剂中形成孔,提高体相内活性组分的利用率的物质。

(5)毒化型助剂:

消除

D:

载体:

担载活性组分和助剂的物质。

载体和助剂区别:

载体量大,活性作用缓和、不明显;助剂量少,活性作用明显。

载体在催化剂中的作用:

1)支撑作用:

决定催化剂的基本物理结构和性能。

如:

孔结构,比表面,机械强度等。

2)分散作用:

提高活性组分利用率,减少活性组分的用量,降低成本。

3)助催化作用:

a)提供附加活性中心,如双功能Pt/Al2O3;b)和活性组分相互作用,形成具有催化性能的新表面物种。

4)稳定化作用:

a)增加催化剂活性组分的抗毒性能,延长寿命;b)提高催化剂的热稳定性,如:

Cu,Pd200oC开始半溶,烧结失活,载在Al2O3或SiO2500oC下可长时间使用。

3.催化作用的实现

A:

改变反应历程,不参与最终产物;

B:

催化剂只能加速热力学上认为可能发生的反应,对于热力学计算表明不可能发生的反应,使用任何化学催化剂是徒劳的。

C:

催化剂只能加速反应趋向平衡,而不能改变化学平衡位置。

D:

催化剂对化学反应具有选择性。

4.催化剂的稳定性指的是哪几个方面?

(1)化学稳定性:

保持稳定的化学组成和化合状态。

(2)耐热稳定性:

能在反应条件下不因受热而破坏其物理化学状态,能在一定温度范围内保持良好的稳定性。

(3)抗毒稳定性:

催化剂对有害杂质毒化的抵抗能力,这种能力越强越好。

(4)机械稳定性:

固体催化剂颗粒抵抗摩擦、冲击、重压、温度等引起的种种应力的程度。

稳定性或寿命

第三章吸附作用与多相催化

1.吸附作用几个关键概念:

现象:

当气体与清洁的固体表面接触时,在固体表面上气体的浓度高于气相.这种现象称为吸附现象。

吸附质:

被吸附的气体称为吸附质。

吸附剂:

吸附气体的固体称为吸附剂。

吸附态:

吸附质在固体表面上吸附后存在的状态称为吸附态。

吸附中心或吸附位:

通常吸附是发生在固体表面的局部位置,这样的位置称为吸附中心或吸附位。

表面吸附络合物:

吸附中心与吸附态共同构成表面吸附络合物。

吸附过程:

当固体表面上的气体浓度由于吸附而增加,称为吸附过程。

脱附过程:

气体浓度在表面上减少的过程,则称为脱附过程。

吸附平衡:

当吸附过程进行的速率与脱附过程进行的速率相等时,表面上气体的浓度维持不变,这样的状态称为吸附平衡。

2.简述物理吸附和化学吸附的区别?

物理吸附和化学吸附的本质区别是它们的吸附力不同,物理吸附是范德华力;化学吸附是化学键力。

发生物理吸附时被吸附分子结构变化不大;发生化学吸附时被吸附分子结构发生变化。

另外物理吸附是单层或多层吸附,吸附时无选择性,热效应较小,吸附速率较快不受温度影响,不需活化能;而化学吸附是单层吸附,吸附时有选择性,热效应较大小,吸附速率较慢,需活化能;

2.吸附强弱的度量方法:

吸附物种与催化剂表面键合形成化学吸附键的强弱,由反应物与催化剂的性质及吸附条件决定。

其数值大小可由化学吸附热度量。

吸附热越大,吸附键愈强;反之,吸附热越小.吸附键越弱。

因此,吸附热是选择催化剂时要考虑的因素之一。

(1)积分吸附热:

在一定温度下,当吸附达到平衡时,平均吸附1mol气体所放出的热量称为积分吸附热q积,它反映了吸附过程中在一个比较长的时间内,热量变化的平均结果,常用于区分物理吸附与化学吸附。

(2)微分吸附热:

催化剂表面吸附的气体从nmol增加到(n+dn)mol时,平均吸附每摩尔气体所放出的热量-微分吸附热。

•反映了吸附过程某一瞬间的热量变化。

•微分吸附热是表面覆盖度的函数

•表面覆盖度-已被吸附分子覆盖的表面积占总表面积的分率。

•用初始吸附热与催化活性相关联,比较不同催化剂的催化活性。

•微分吸附热是覆盖度的函数,其变化关系比较复杂。

有三种类型。

类型I,吸附热与覆盖度无关,即吸附热为常数。

这是理想的吸附情况,实际遇到的较少。

此类吸附称为朗格缪尔(Langmuir)吸附。

类型II,微分吸附热随覆盖度增加呈线性下降。

此类吸附称为焦姆金(Temkin)吸附。

q=q0-βθ

类型III,微分吸附热随覆盖度增加呈对数下降。

此类吸附称为费兰德利希(Frundlich)吸附q=q0-αlnθ。

后两类吸附热皆随覆盖皮变化,称为真实吸附。

(3)吸附活化能、脱附活化能随覆盖度的变化:

类型I,活化能与覆盖度无关

类型II

Ea=Ea0+γθ;Ed=Ed0+ηθ

类型III

Ea=Ea0+μlnθ;Ed=Ed0-γlnθ

尽管吸附热、吸附活化能、脱附活化能等都随着覆盖度的变化而变化,但在某个固定的覆盖度时,三者要服从如下公式:

Ed=Ea+q

(4)产生真实吸附的原因:

•1、表面不均匀

–表面各处的组成、结构和周围的环境不同,并存在棱、边、角及各类缺陷等,引起各吸附中心的能量不同,对吸附分子的作用力不同。

•2、吸附分子的相互作用

–吸附在表面上的物种对未吸附分子有排斥作用。

3.吸附等温线

对于给定的物系,在温度恒定和达到平衡的条件下,吸附质与压力的关系称为吸附等温式或称吸附平衡式,绘制的曲线称为吸附等温线。

(1)Langmuir等温方程

是一种理想的化学吸附模型。

其基本假设如下:

(i)固体表面对气体的吸附是单分子层的(即固体表面上每个吸附位只能吸附一个分子,气体分子只有碰撞到固体的空白表面上才能被吸附);

(ii)固体表面是均匀的(即表面上所有部位的吸附能力相同);

(iii)被吸附的气体分子间无相互作用力(即吸附或脱附的难易与邻近有无吸附分子无关);

(iV)吸附平衡是动态平衡(即达吸附平衡时,吸附和脱附过程同时进行,不过速率相同)。

解离吸附的Langmuir方程

混合吸附的Langmuir方程

(2)Brunaauer-Emmett-Teller吸附等温式-BET方程(四个假定)

•BET方程是建立在Langmuir吸附理论基础上的,但同时还认为:

•1、物理吸附为分子间力,被吸附的分子与气相分子之间仍有此种力,故可发生多层吸附,多层吸附与气体的凝聚相似。

•2、吸附达到平衡时,每个吸附层上的蒸发速度等于凝聚速度,故能对每层写出相应的吸附平衡式,经过一定的数学运算得到BET方程。

•其中V为吸附量,P为吸附平衡时的压力,P。

为吸附气体在给定温度下的饱和蒸气压,Vm为表面形成单分子层的饱和吸附量,C为与吸附热有关的常数。

•此等温式被公认为测定固体表面积的标准方法。

•求比表面的关键,是用实验测出不同相对压力P/Po

下所对应的一组平衡吸附体积,然后将P/V(P-Po)对

P/P。

作图

(3)常用的等温方程及适用范围

4.多相催化反应的步骤

(1)反应物由气体主体向催化剂外表面扩散;

(2)反应物由外表面向催化剂内表面扩散;

(3)反应物吸附在表面上;

(4)反应物在表面上进行反应,生成产物;

(5)产物从表面上解吸;

(6)产物从内表面向外表面扩散;

(7)产物从外表面向气体主体扩散。

5.表面质量作用定律

气固多相催化反应是在催化剂的表面进行的,所以反应速率与

反应物的表面浓度或覆盖度有关。

表面质量作用定律认为发生在

理想吸附层中的表面基元反应,其速率与反应物在表面上的浓度

成正比,而表面浓度的幂是化学计量方程的计量系数。

如

aA+bB+•••→产物

6.机理模型法建立速率方程

(1)理想吸附模型的速率方程

a、表面反应为速率控制步骤

A·S与B·S表示吸附在活性中心上的A、B分子。

过程的总速率等于最慢的表面反应速率。

按表面质量作用定律,表面单分子反应的速率正比于反应物分子A对表面的复盖分数A。

在吸附平衡时,若产物吸附很弱,则可用朗缪尔方程:

代入上式可得:

(2)有两种反应物的表面反应:

a.若反应的机理为朗缪尔-欣谢尔伍德(L-H)机理:

(S表示催化剂表面活性中心)

此机理称为朗缪尔-欣谢尔伍德(Langmuir-Hinshelwood)机理。

因为控制步骤为表面双分子反应,按表面质量作用定律,有:

若设

若A、B和C吸附都很弱,或pA、pB很小,则A和B都很小,1+bAA+bBB+bCC1,则简化为:

第四章固体酸碱催化剂及其催化作用

1.酸、碱催化的定义和性质

Arrhenius酸、碱:

在水中能电离出H+离子的物质为酸;

在水中能电离出OH-离子的物质为碱。

H2SO4、NaOH

Bronsted的定义:

凡是能给出质子的分子和离子是酸(B酸);

凡是能接受质子的分子和离子是碱(B碱);

NH3十H3O+=NH4+十H2O

Lewis酸碱的定义:

接受电子对的分子和离子是酸(L酸);

凡是能给出电子对的分子和离子称为碱(L碱)

BF3十:

NH3F3B:

NH3

固体表面的酸碱性质:

碱中心的类型:

为了阐明固体酸的催化作用,常需要区分B酸中心还是L酸中心。

研究NH3和吡啶等碱性物质在固体表面上吸附的红外光谱可以

作出这种区分。

NH3固体表面上吸附的红外光谱

⏹NH3吸附在L酸中心时,是用氮的孤对电子配位到L酸中心上,其红外光谱类似于金属离子同NH3的配位络合物,吸附峰在3300cm-1及1640cm-1处;

⏹NH3吸附在B酸中心上,接受质子形成NH4+,吸收峰在3120cm-1,及l450cm-1处。

吡啶做探针的红外光谱法

以吡啶做探针的红外光谱法,是广泛采用的方法。

⏹吡啶吸附在B酸中心上形成吡啶离子,其红外特征吸收峰之一在l540cm-1处。

⏹吡啶吸附在L酸中心上形成配位络合物,特征吸收峰在1447—1460cm-1处。

酸中心的酸强度及其测定:

⏹酸强度是指给出质子的能力(B酸强度)或者接受电子