高中生物竞赛辅导第三章植物生理.docx

《高中生物竞赛辅导第三章植物生理.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高中生物竞赛辅导第三章植物生理.docx(28页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高中生物竞赛辅导第三章植物生理

第三章植物生理

一、竞赛中涉及的问题

根据最新国际生物学奥林匹克竞赛(IBO)纲要和全国中学生生物学竞赛大纲(试行)要求,有关植物生理学的内容主要包括:

水分、矿质营养的吸收和运输;光合作用;呼吸作用;蒸腾作用;生长和发育,激素;生殖。

上述内容中,原中学生物教学大纲中已有的不再重复,只对其他一些在竞赛中经常遇到但又难于理解的内容作些简要的分析或说明。

(一)水分的吸收、运输

1.自由能和水势

当把一小块高锰酸钾结晶投入到一盛有纯水的烧杯中时,高锰酸钾分子会迅速地由结晶处向烧杯中的其他地方迁移。

这种迁移之所以能够发生,完全是由于结晶与烧杯中的其他地方存在着化学势差的结果。

化学势就是在恒温恒压条件下,一摩尔的物质分子所具有的自由能,自由能则是在恒温恒压条件下能够用于做功的能量。

所以化学势就是指物质分子能够用于做功的能量的度量。

其大小与物质的浓度或纯度呈正相关关系,并且能够指示物质分子发生反应或产生运动的方向和限度。

在上述系统中,高锰酸钾分子迁移消耗的就是高锰酸钾分子的化学势或者说就是高锰酸钾分子的自由能。

正因为如此,高锰酸钾分子也只能由化学势较高的结晶向化学势较低的其他地方迁移,直到烧杯各处高锰酸钾的化学势都相等为止。

这种物质分子顺着化学势梯度或浓度迁移的现象就叫扩散。

化学势用μ来表示,单位是耳格/摩尔或达因·厘米/摩尔。

在上述系统中高锰酸钾分子扩散的同时,水分子也在扩散,消耗的是水的化学势,是水中能够用于做功的能量度量。

其大小当然能够指示水分子发生反应或产生运动的方向和限度,包括植物体内的水分运动。

但是,任何物质分子的化学势的绝对值并不容易测定,水的化学势亦如此。

我们通常所说的水的化学势实际上是一个差值,是系统中水的化学势与0℃、1.013×105Pa下纯水的化学势之差。

尽管纯水的化学势的绝对值也不易测定,但人们可以规定一个值来作为纯水的化学势,其他溶液的水的化学势就通过与纯水的化学势的值进行比较而得到。

但是,在植物生理学上,一般并不以水的化学势差的大小来指示水分运动的方向和限度,而是以水势的大小来指示的。

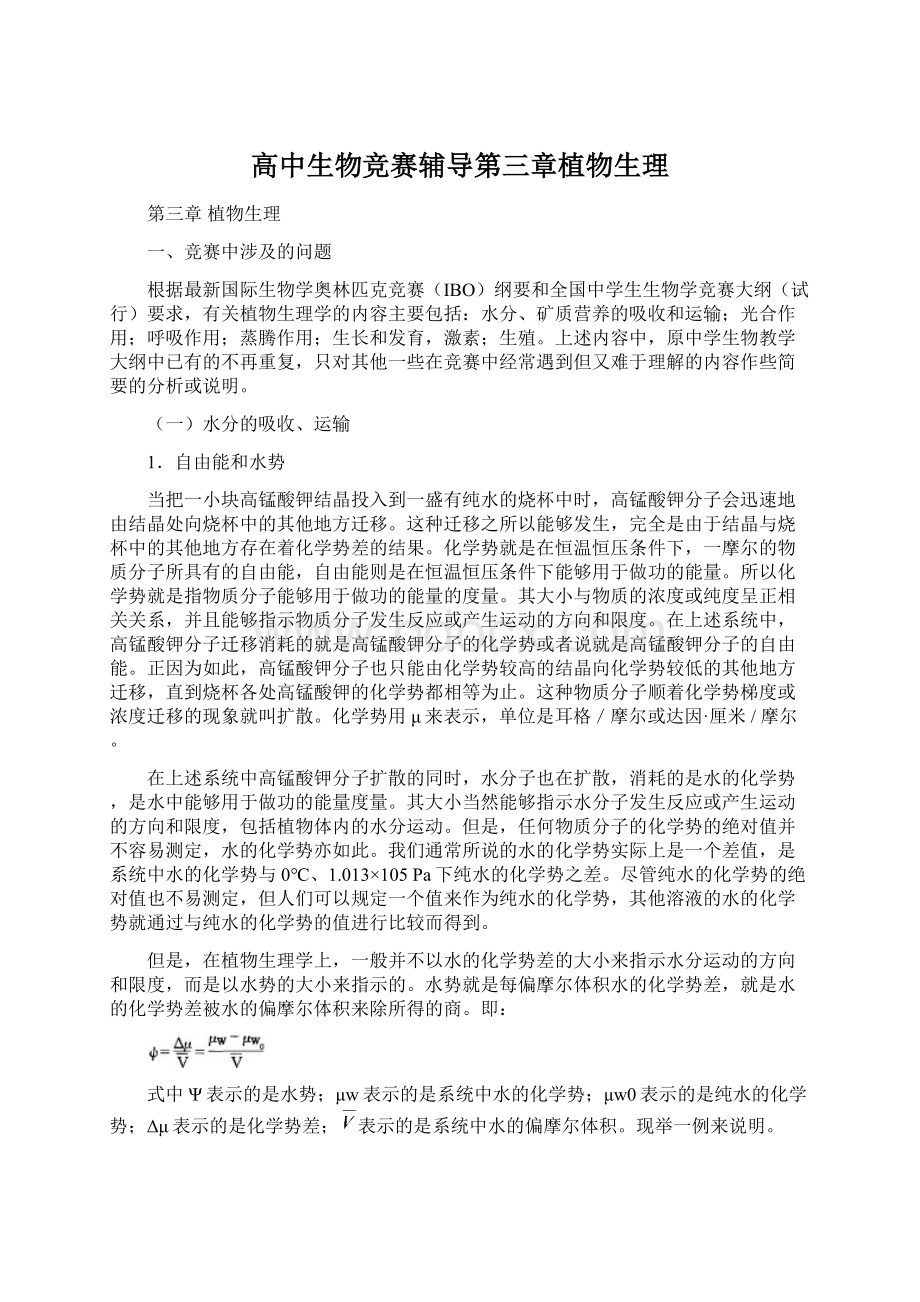

水势就是每偏摩尔体积水的化学势差,就是水的化学势差被水的偏摩尔体积来除所得的商。

即:

式中Ψ表示的是水势;μw表示的是系统中水的化学势;μw0表示的是纯水的化学势;Δμ表示的是化学势差;表示的是系统中水的偏摩尔体积。

现举一例来说明。

在20℃、1.013×105Pa下,一摩尔纯水的体积是18.09mL,一摩尔纯乙醇的体积是58.35mL,但二者相混合后的体积并不等于18.09+58.35=76.44mL,而是74.40mL。

就是说在这个系统中,一摩尔的水所体现出来的体积已不再是18.09mL(而是17.0mL),一摩尔的乙醇所体现出来的体积也不再是58.35mL(而是57.40mL)。

这17.0mL和57.40mL分别是水和乙醇在此混合物中此条件下的偏摩尔体积。

水势的大小决定于化学势差的大小,纯水的化学势最大,并规定在0℃、1.013×105Pa下为0,所以纯水的水势也最大,在0℃、1.013×105Pa下也为0。

其他的任何溶液(在开放系统中)都由于溶质的存在,降低了水的自由能而使水的化学势都小于纯水,全为负值。

水势当然也比纯水小,也全为负值。

水势的大小能够指示水分发生反应或产生运动的方向和限度,并且与化学势所指示的完全相同,无论在植物体外还是在植物体内,水分总是顺着水势梯度由高水势流向低水势区。

水势的单位是压力单位,达因/厘米2,这可由ψ=Δμ/推出,通常以帕斯卡(pa)来表示。

2.植物细胞的水势与渗透吸水

成熟的植物细胞外为纤维素和果胶质组成的细胞壁,中央有一个大的液泡,细胞壁和液泡之间则是细胞的原生质体。

从物质透过角度讲,细胞壁是一个完全的透性膜,水分和溶质都可以自由地透过。

而原生质膜和液泡膜则是分别透性膜。

而且原生质膜和液泡膜之间的中质也并非是任何物质都容易透过的结构。

这样我们就有充分的理由将细胞的整个原生质体(原生质膜、液泡膜和中质)看做是一个分别透性膜。

液泡中是具有一定渗透势的溶液,那么植物细胞所处的环境溶液的情况就不外乎三种。

即环境溶液的水势高于细胞的水势(高水势液),环境溶液的水势低于细胞的水势(低水势液),环境溶液的水势与细胞的水势相等(等水势液)。

但不论处在何种情况下,植物细胞与外界溶液之间都能够发生渗透作用,只不过在第三种情况下,由于细胞内外无水势差的存在,外观上没有水分进出细胞的现象发生。

所以说一个成熟的植物细胞与外界环境溶液共同构成了一个渗透系统,能够发生渗透作用。

植物细胞以渗透吸水为主,吸水的动力来自细胞内外的水势之差,那么,植物细胞的水势又该如何计算呢?

成熟的植物细胞中央有大的液泡,其内充满着具有一定渗透势的溶液,所以渗透势肯定是细胞水势的组成之一,它是由于液泡中溶质的存在而使细胞水势的降低值。

因此又称为溶质势,用ψs表示。

由于纯水的渗透势最大,并规定为0,所以任何溶液的渗透势都比纯水要小,全为负值。

当细胞处在高水势溶液中时,细胞吸水,体积扩大,由于细胞原生质体和细胞壁的伸缩性不同,前者大于后者,所以细胞的吸水肯定会使细胞的原生质体对细胞壁产生一种向外的推力,即膨压。

反过来细胞壁也会对细胞原生质体、对细胞液产生一种压力,这种压力是促使细胞内的水分向外流的力量,这就等于增加了细胞的水势。

这个由于压力的存在而使细胞水势的增加值就称为压力势,用ψp表示。

其方向与渗透势相反,一般情况下为正值。

此外,细胞质为亲水胶体,能束缚一定量的水分,这就等于降低了细胞的水势。

这种由于细胞的胶体物质(衬质)的亲水性而引起的水势降低值就称为细胞的衬质势,以ψm表示。

所以说,植物细胞的吸水不仅决定于细胞的渗透势ψs,压力势ψp,而且也决定于细胞的衬质势ψm。

一个典型的植物细胞的水势应由三部分组成,即ψw=ψs+ψp+ψm。

从作用效果看,ψs和ψm是使水分由细胞外向细胞内流的力量;ψp则是使水分由胞内向外渗的力量;就是说ψs和ψm的符号与ψp的符号相反,ψs和ψm为负,而ψp为正。

理论上细胞的水势ψw应由ψs、ψp和ψm三部分组成,但ψs、ψp和ψm在细胞水势中所占的比例则是随着细胞的发育时期及细胞所处的状态的改变而变化的。

就ψm来讲,干燥种子和未形成液泡的细胞中,ψm是一个很大的负值;而在有液泡的细胞中,由于细胞的衬质部分已被水饱和,ψm等于零或接近于零,其绝对值很小(<0.1),相对于绝对值很大的水势来讲,就十分的微不足道了。

因此,在计算有液泡细胞水势的时候,ψm通常可以省掉。

即有液泡细胞的水势可以用公式ψw=ψs+ψp进行表示和计算。

当ψw低于外界溶液时,细胞即可吸水。

在一般情况下,细胞的ψp为正值,但处于强烈蒸腾环境中的细胞的ψp为负值,而不为正值。

细胞蒸腾失水,细胞体积缩小,最后可失去膨压而达到萎蔫的程度,但此时一般并不能引起质壁分离,原因是水与细胞壁的附着力很强,这样在原生质体收缩时细胞壁被向里拉,甚至发生褶皱变形。

同时,细胞壁产生的反作用力使原生质体和细胞液处于张力的状态。

张力相当于负的压力;在计算水势时应取负值。

因此,在产生张力时,细胞的水势将变得比ψs更负。

3.根系吸水及水分沿导管或管胞上升的动力

植物体水分的获得主要借助于根系对土壤中水分的吸收。

根系的吸水方式有两种,即主动吸水和被动吸水。

主动吸水是由于根本身的生理活动而引起的水分吸收,与地上部分的活动无关,吸水动力是根压。

被动吸水由蒸腾作用而引起,而与根系的活动无关,吸水的动力是蒸腾拉力。

那么,根压和蒸腾拉力是怎样产生的呢?

关于根压产生的机制现在还不很清楚,一般是用渗透理论来解释。

为更好地理解这个理论,必须首先了解植物体的结构。

植物体从空间上可分为三个部分,即共质体、质外体和液泡。

共质体是指植物体中所有细胞中活的部分,即是指整个植物体的原生质总体。

由于各细胞原生质之间有许多胞间连丝相连,所以共质体是一个连续的系统或体系。

质外体则是指细胞壁、细胞间隙和木质部导管等原生质体以外的部分。

水分和溶质可以在其中自由扩散。

和共质体不同,质外体是不连续的,由于内皮层凯氏带的存在,内皮层就将质外体分隔成为两个区域,其一在内皮层外,包括皮层部分的细胞壁、细胞间隙,这部分可以和土壤溶液之间保持水分和溶质的扩散平衡。

另一区域在中往内,包括中柱部分的细胞壁、细胞间隙及成熟的导管。

内外两部分质外体之间的水分和溶质的交流,都只有通过内皮层细胞原生质体部分来进行。

液泡由于有液泡膜和原生质体隔开,所以它既不属于质外体,也不属于共质体,而且它们也不连续成整体。

渗透理论认为:

土壤中含有丰富的离子,在质外体的外部(皮层),离子随土壤溶液进入质外体直至内皮层,溶液中的离子可被活细胞主动吸收,即由质外体进入共质体。

在共质体中,这些离子可以通过胞间连丝从一个细胞运至另一个细胞,通过内皮层进入中柱的活细胞。

之后细胞中的离子又被动地扩散到导管中,即由共质体进入质外体。

其结果,内皮层以外的质外体离子浓度降低,水势增高;而内皮层以内的质外体离子浓度增高,水势降低。

这样内外质外体之间就形成了一个水势梯度,于是水经过内皮层的渗透作用而进入中往,进入导管,使导管内产生一种静水压力即根压,水分即沿导管上升。

蒸腾拉力是由于蒸腾作用而产生的。

由于蒸腾,靠近气孔下腔的叶肉细胞含水量减少。

水势降低,向相邻细胞吸取水分,当相邻细胞水势减低时,转向其相邻细胞吸水,如此依次传递直至向导管吸水。

这就犹如造成了一种将导管中的水向上拉的力量,这种由于蒸腾作用产生的一系列水势梯度使导管中水分上升的力量就称为蒸腾拉力。

主动吸水和被动吸水并存,但二者在根系吸水过程中的比重却很不相同。

一般被动吸水占有很大的比重,主动吸水很少。

所以蒸腾拉力是根系吸水和水分沿导管或管胞上升的主要动力。

这里就产生了一个问题,蒸腾拉力将导管中的水柱向上拉,同时水柱本身的重力又将水柱向下拖,水柱的两端同时受到上拉下拖两种力量的作用,使水柱处于紧张状态,产生张力,水柱就有发生中断的趋势,而导管中水柱的连续性对根系的吸水和水分上升来讲又是必要的。

那么,在这种情况下,导管中的水柱如何能保持连续而不发生中断呢?

众所周知,水分子与水分子之间的内聚力很大,可达-300×105Pa,同时水分子与导管或管胞内纤维素分子之间还有强的附着力,它们远远大于水柱的张力(-5~-30×105Pa)。

所以导管或管胞中的水柱可以保持连续,保证在蒸腾作用进行时木质部中的水分能不断向上运输。

这种以水分子的内聚力大于张力来解释水分上升的学说称为内聚力学说,也称为蒸腾——内聚力——张力学说,是19世纪末爱尔兰人迪克松提出的。

(二)矿质元素的吸收和运输

1.植物细胞对矿质元素的吸收

植物细胞吸收矿质元素的方式有三种:

被动吸收、主动吸收和胞饮作用。

其中被动吸收和主动吸收是植物细胞吸收矿质元素的主要方式。

(1)被动吸收

被动吸收:

是指由于扩散作用或其他物理过程而进行的吸收,是不需要消耗代谢能量的,故又称非代谢性吸收。

①简单扩散:

扩散作用是指气体分子、溶剂分子、溶质分子从浓度高的部位向低浓度的部位均匀分布的趋向。

当外界溶液的浓度大干细胞内部溶液浓度时,外界溶液中的溶质便扩散进入细胞内,当细胞内外的浓度差大时,细胞大量吸收物质,但随着浓度差变小,吸收也随之减少,直至细胞内外浓度达到平衡为止。

所以浓度差是决定细胞靠扩散作用吸收物质的主要因素。

②杜南平衡:

杜南平衡是一种特殊的积累离子的现象。

杜南平衡的结果是膜两侧某离子的浓度不相等,但也达到了平衡。

植物细胞的质膜是一种半透膜。

细胞内含有许多带电荷的不能扩散到细胞外的大分子化合物(如蛋白质,R-),成为不扩散离子,它们可以与阳离子形成盐类(如蛋白质的钾盐,KR),设其浓度为Ci,把这样的细胞放在浓度为C。

的KCl溶液中,由于细胞内没有Cl-,所以Cl-沿着浓度梯度由外界溶液扩散入细胞内,同时K+也进入细胞内,以保持电中性。

由于R-不能向细胞外扩散,使得细胞内的K+被保留在细胞内。

经过一段时间后,细胞内外离子扩散