七年级生物学上册知识要点.docx

《七年级生物学上册知识要点.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《七年级生物学上册知识要点.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

七年级生物学上册知识要点

七年级生物学上册知识要点汇总

第一单元奇妙的生命现象

第一章认识生命现象

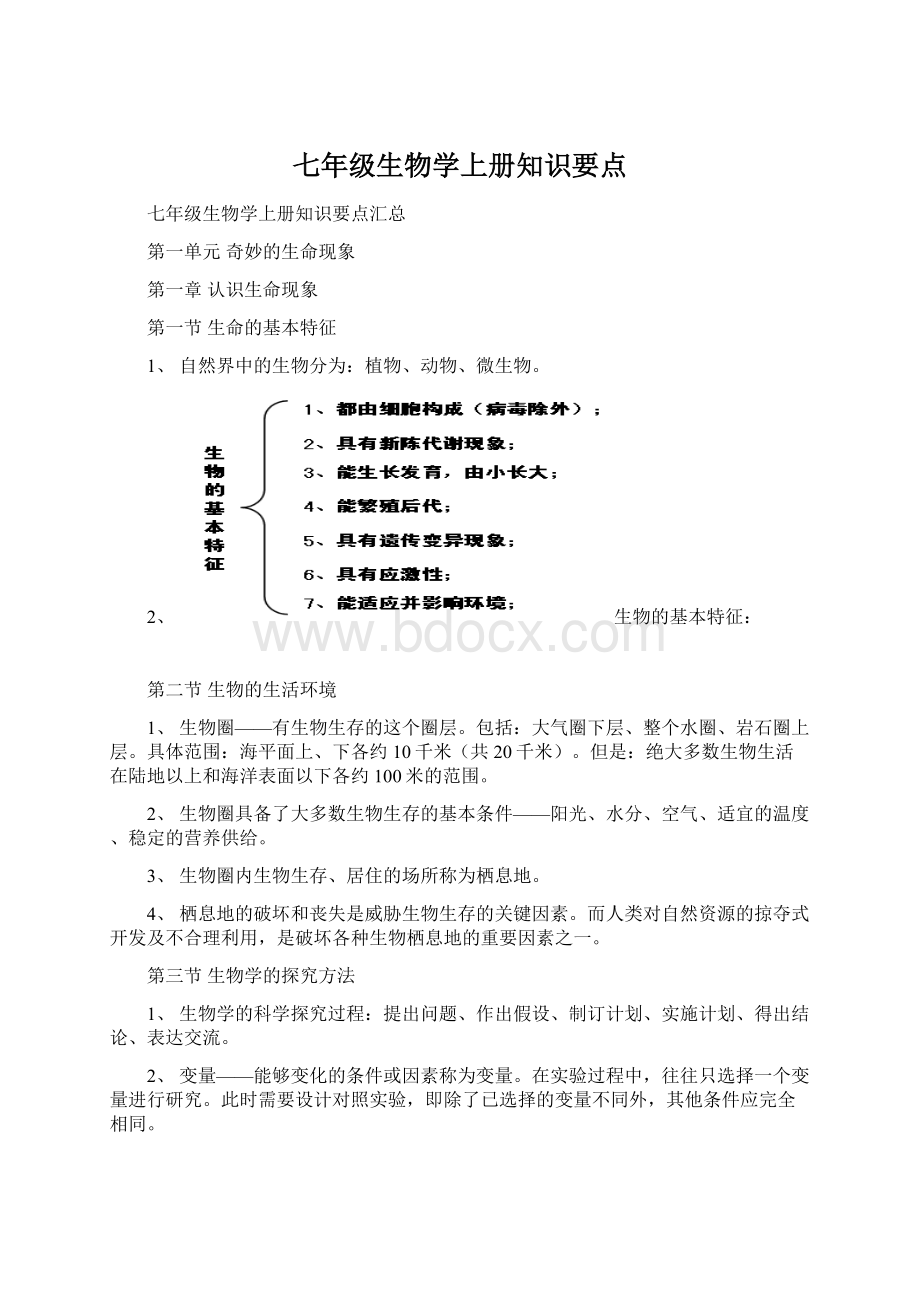

第一节生命的基本特征

1、自然界中的生物分为:

植物、动物、微生物。

2、生物的基本特征:

第二节生物的生活环境

1、生物圈——有生物生存的这个圈层。

包括:

大气圈下层、整个水圈、岩石圈上层。

具体范围:

海平面上、下各约10千米(共20千米)。

但是:

绝大多数生物生活在陆地以上和海洋表面以下各约100米的范围。

2、生物圈具备了大多数生物生存的基本条件——阳光、水分、空气、适宜的温度、稳定的营养供给。

3、生物圈内生物生存、居住的场所称为栖息地。

4、栖息地的破坏和丧失是威胁生物生存的关键因素。

而人类对自然资源的掠夺式开发及不合理利用,是破坏各种生物栖息地的重要因素之一。

第三节生物学的探究方法

1、生物学的科学探究过程:

提出问题、作出假设、制订计划、实施计划、得出结论、表达交流。

2、变量——能够变化的条件或因素称为变量。

在实验过程中,往往只选择一个变量进行研究。

此时需要设计对照实验,即除了已选择的变量不同外,其他条件应完全相同。

3、常用探究方法:

观察法、实验法、测量法、调查法。

第四节生物学的研究工具

1、显微镜的构造

2、显微镜的取放

(1)取拿:

一手握镜臂,一手托镜座,将其从镜箱中取出。

(2)安放:

放在实验台略偏左的地方(因为要用左眼观察),镜臂朝向自己,镜座距实验台边缘7厘米左右。

3、显微镜的使用:

(1)对光:

①转动粗准焦螺旋,使镜筒上升;

②转动转换器,使低倍物镜对准通光孔;

③转动遮光器,使较大光圈对准通光孔;

④左眼注视目镜,右眼睁开,转动反光镜,直到看到明亮视野。

(2)安放装片:

①将装片放在载物台上,用压片夹压住;

②移动装片,使字符正对通光孔的中心。

(3)观察:

①从侧面注视物镜,双手同时转动粗准焦螺旋,使镜筒慢慢下降,使物镜镜头降至接近装片约2

毫米处停止,防止压碎装片和损伤镜头。

②左眼注视目镜,右眼睁开,同时反方向转动粗准焦螺旋,使镜筒缓缓上升,直到发现物像为止。

必要时可以转动细准焦螺旋,使物像更加清晰。

4、关于显微镜:

(1)镜头——最重要的部件。

可以看出:

①物镜带有螺纹,而目镜没有;

②上面写的数字即为该镜头的放大倍数;

③目镜越短,放大倍数越大;而物镜越长放大倍数越大;

④显微镜放大倍数越大,视野越暗、看到的视野越小;放大倍数越小,视野越亮、看到的视野越大。

5、在显微镜下看到的物像是实物的倒像,其放大倍数等于物镜放大倍数×目镜放大倍数。

第二章观察生物结构

第一节细胞的结构和功能

1、细胞是生物体的结构和功能的基本单位。

2、单细胞生物——整个身体就是一个细胞,如衣藻、草履虫、变形虫。

3、观察动植物的细胞结构:

4、植物细胞的结构

5、真核细胞:

细胞核外面有核膜包被,细胞核与细胞质之间具有明显的界限。

6、由真核细胞构成的生物叫做真核生物。

7、原核细胞:

细胞核没有核膜包被,细胞核与细胞质之间没有明显的界限。

8、原核生物:

由原核细胞组成的生物叫做原核生物。

第二节细胞的分裂与分化

1、细胞的分裂:

细胞由一个分成两个细胞的过程。

2、植物细胞的分裂:

问题:

遗传物质为什么要进行复制?

遗传物质复制后,平均分到两个细胞的细胞核中,使两个细胞中的遗传物质保持一致。

3、动物细胞的分裂:

4、动植物细胞分裂比较:

6、细胞生长:

分裂后的新细胞体积比较小,随着从周围环境中不断吸收营养物质,它们的体积逐渐增大,这就是细胞的生长。

植物细胞在生长过程中,细胞质里的许多小液泡逐渐融合形成大液泡。

当细胞长到一定程度后,其体积就不再增大了。

7、生物体为什么会由小长大:

8、细胞的分化:

经过细胞分裂产生的新细胞,在遗传物质的作用下,其形态、结构和功能随着细胞的生长出现了差异,这就是细胞分化。

9、经过细胞分化,可以形成不同的细胞群。

我们把形态相似,结构和功能相同的细胞构成的细胞群,叫做组织。

10、细胞的分裂与分化,是生物体生长发育和繁殖的基础。

第三节多细胞生物体的结构层次

1、器官——由不同组织有机地结合在一起,形成具有一定功能的结构,叫做器官。

2、根、茎、叶与营养有关,称为营养器官;花、果实、种子与生殖有关,称为生殖器官。

3、系统——由多个器官按一定次序组合起来,共同完成一种或几种生理功能,这些结构统称为系统。

4、植物体的结构层次:

细胞→组织→器官→植物体

5、动物体的结构层次:

细胞→组织→器官→系统→动物体

6、人体的八个系统:

呼吸系统、循环系统、消化系统、泌尿系统、神经系统、内分泌系统、生殖系统、运动系

统。

第二单元多彩的生物世界第一章生物圈中的绿色植物第一节绿色植物的主要类群

2、

第二节绿色植物的蒸腾作用

1、蒸腾作用——水分以气体状态从植物体内散失到体外的过程。

叶是植物进行蒸腾作用的主要器官。

2、叶片的结构:

3、气孔的张开和闭合受保卫细胞的控制。

蒸腾作用的强弱受光照强度、环境温度、空气湿度、空气流动状况的影响。

4、植物从土壤中吸收的水分,绝大部分都散失掉了,只有极少量被用于生命活动。

5、蒸腾作用的意义:

①促进植物从土壤中吸收水分;

②促进水分和无机盐从根部输送到茎、叶等器官;

③使植物有效地散热。

第四节绿色植物的光合作用

1、实验:

验证绿叶在光下制造淀粉:

①暗处理:

将生长旺盛的盆栽天竺葵放到黑暗处一昼夜;(目的:

将叶片中原有淀粉运走耗尽。

)

②遮光:

用黑纸片把该叶片的一部分从上、下两面遮盖起来,然后移到光下照射。

几小时后,摘下该叶片,去掉遮光的黑纸片;(作对照实验)

③脱色:

将叶片放入到盛有酒精的小烧杯中,隔水加热,使叶片中含有的叶绿素溶解于酒精中,直到叶片变成黄白色;

④取出黄白色叶片并用清水漂洗,然后平铺在培养皿里,滴加碘液;

⑤用清水冲洗掉碘液,观察叶片颜色变化。

2、实验现象:

见光处变蓝,遮光处不变蓝。

3、实验结论:

①淀粉是光合作用的产物;

②光是进行光合作用的必要条件。

4、光合作用的公式:

5、光合作用的应用:

间作套种、合理密植。

(充分利用光能,提高光合作用效率)

第四节绿色植物的呼吸作用

1、演示实验:

观察种子的呼吸现象

现象①:

燃烧的蜡烛分别放入两个保温杯,甲瓶装有萌发的种子,丙瓶装有煮熟的种子。

结果蜡烛在甲瓶内熄来,丙瓶内燃烧。

结论:

种子呼吸作用消耗氧。

现象②:

将温度计放入保温杯中,装有萌发种子的保温杯中温度上升,装有煮熟种子的保温杯中温度不变。

结论:

种子呼吸作用产生热量。

现象③:

萌发的种子中的气体能使澄清石灰水变混浊。

结论:

种子呼吸作用产生二氧化碳。

2、呼吸作用的公式:

3、呼吸作用的意义:

植物每时每刻都在进行呼吸作用,呼吸作用释放出的能量有两个去向:

①热能散失;②用于各项生命活动(如对矿物质的吸收、有机物的合成与运输、细胞的分裂与生长等)。

4、呼吸作用的应用:

农田排涝、晾晒粮食、低温保鲜。

第五节绿色植物在生物圈中的作用

1、绿色的“能量转化器”——通过光合作用把光能转化成化学能,把无机物转化成有机物,同时储存能量。

为生物提供物质和能量。

绿色植物是生物圈中最基本和最重要的组成成分。

2、自动的“空气净化器”——吸收二氧化碳,释放出氧气。

维持大气中的碳—氧平衡。

3、天然的“蓄水池”——促进自然界的水循环。

第二章生物圈中的动物

1、生物圈中已经被发现和命名的生物大约有200万种,其中已经记录的动物约有150多万种。

2、根据动物体内有无脊柱(由脊椎骨构成),可以把动物分为脊椎动物和无脊椎动物两大类。

第一节无脊椎动物的主要类群

1、腔肠动物——多细胞动物、身体呈圆筒状、体壁由内外两层细胞构成、消化腔有口无肛门。

常见动物:

水螅、水母、海蜇、海葵、珊瑚虫。

2、扁形动物——身体扁平、有口无肛门。

常见动物:

涡虫、血吸虫、绦虫。

3、线形动物——身体细线形或圆筒形、有口有肛门。

常见动物:

人蛔虫、秀丽隐杆线虫。

4、环节动物——身体由许多相似的环状体节构成。

常见动物:

蚯蚓、水蛭、沙蚕。

5、蠕虫动物——扁形动物、线形动物、环节动物的体壁内有肌肉,主要依靠肌肉的收缩和舒张缓慢地蠕动。

瑞典分类学家把这些身体细长、左右对称、无附肢、能够蠕动的动物,统称为蠕虫动物。

6、软体动物——身体柔软、外有贝壳。

常见动物:

蜗牛、河蚌、乌贼、宝贝。

7、节肢动物——生物圈中种类和数量最多、分布最广的一类无脊椎动物,外有坚硬的外骨骼。

常见动物:

蝗虫、蜈蚣、蜘蛛、蝉、蟋蟀、蟹、虾。

8、节肢动物的身体分部,足和触角均分节,体表有外骨骼。

坚硬的外骨骼保护支持内部结构,又能防止体内水分蒸发,这是节肢动物适应陆地生活的重要原因。

9、蝗虫身体分头部、胸部、腹部。

足和触角分节。

胸部长有三对足和两对翅。

腹部两侧长有十对气门(气体进出的门户,而其进行气体交换的则是体内的气管)。

第二节脊椎动物的主要类群——鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类。

1、鱼类——呈梭形、体表大多覆盖鳞片、用鳃呼吸、用鳍游泳。

身体两侧的侧线:

感知水流方向和水压的作用。

2、两栖类——幼体生活在水中,用鳃呼吸,成体既可生活在水中,也可以生活在陆地上,用肺呼吸,皮肤裸露且湿润,能辅助呼吸。

常见动物:

蟾蜍、青蛙、大鲵。

3、爬行类——皮肤干燥、体表覆盖角质的鳞片或甲,用肺呼吸,陆上产卵,卵有坚韧卵壳,是真正摆脱对水的依赖而适应陆地生活的脊椎动物。

常见动物:

鳄鱼、龟、避役、蛇、晰蜴。

4、鱼类、两栖类和爬行类的体温会随着环境温度的变化而改变,都属于变温动物。

5、鸟类——家鸽体内有许多气囊,这些气囊与肺相通。

家鸽在飞行过程中吸气时,一部分空气进入肺进行气体交换,同时一部分空气进入气囊暂时储存;呼气时,储存在气囊中的空气进入肺进行气体交换。

这样,无论吸气还是呼气时,肺内都在进行气体交换。

鸟类的这种呼吸方式叫双重呼吸。

保证了飞行时氧气的充分供应。

6、家鸽的消化系统:

口中没有牙齿,食物经咽、食管进入嗉囊暂时贮存和软化,然后进入腺胃再进入肌胃(又叫砂囊),在肌胃内充分研磨和初步消化,最后在小肠内被进一步消化。

食物残渣在大肠形成粪便,经极短的直肠进入泄殖腔排出体外。

7、鸟类的特征——有角质的喙、体呈流线型、前肢变成翼、骨中空,有的愈合、直肠短、被覆羽毛。

8、哺乳类——特征:

体表被毛、牙齿分化、大脑发达、体内有膈(把体腔分成胸腔和腹腔,是哺乳动物特有的结构)、用肺呼吸、胎生哺乳。

第三节动物的运动

1、运动的基础——运动系统(由骨、骨连结、骨骼肌组成)。

2、骨和骨连结构成骨骼。

3、骨连结的三种形式:

不活动连结(颅骨)、半活动连结(肋骨和胸骨的连结)、活动的连结(即关节)。

4、关节的结构:

5、骨骼肌包括肌腱和肌腹两部分。

骨骼肌至少要跨越一个关节,由肌腱附着在相邻的骨上。

骨和关节没有运动能力,必须靠骨骼肌的牵引来运动。

一块骨骼肌即是一个器官。

6、骨骼肌有受到刺激而收缩的特性。

当骨骼肌受到神经传来的兴奋刺激后,就会收缩,并产生一定的拉力,牵动骨围绕着关节活动,从而产生运动。

7、屈肘和伸肘动作的完成机理:

当肱二头肌收缩时,此时肱三头肌舒张,完成屈肘。

当肱二头肌舒张时,此时肱三头肌收缩,完成伸肘。

8、任何一个动作的完成,都是由骨骼肌、骨、关节三者协调配合,在神经系统的支配和其他系统的辅助下完成的。

第四节动物的运动

1、先天性行为——动物的有些行为,如鲫鱼觅食、蜘蛛结网、候鸟迁徙、母鸡抱窝、亲鸟育雏、小羊吃奶等都是生来就有的,是由动物的遗传因素决定的,称为先天性行为。

2、后天性行为(