比较民事诉讼法与刑事诉讼法证据制度的异同文档格式.docx

《比较民事诉讼法与刑事诉讼法证据制度的异同文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《比较民事诉讼法与刑事诉讼法证据制度的异同文档格式.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

而在民事诉讼中,当事人在向他人收集证据时,采用的方式、手段可能会违反法律的禁止性规定或者侵害他人的合法权益,由此也产生了民事诉讼中的非法证据问题,即证据是否具有证据能力的问题。

证据的证明力,又称证据力、证据价值,是指证据对于待证事实的证明作用的有无及大小,对证明力大小的判断基于法律的规定和法官内心的判断。

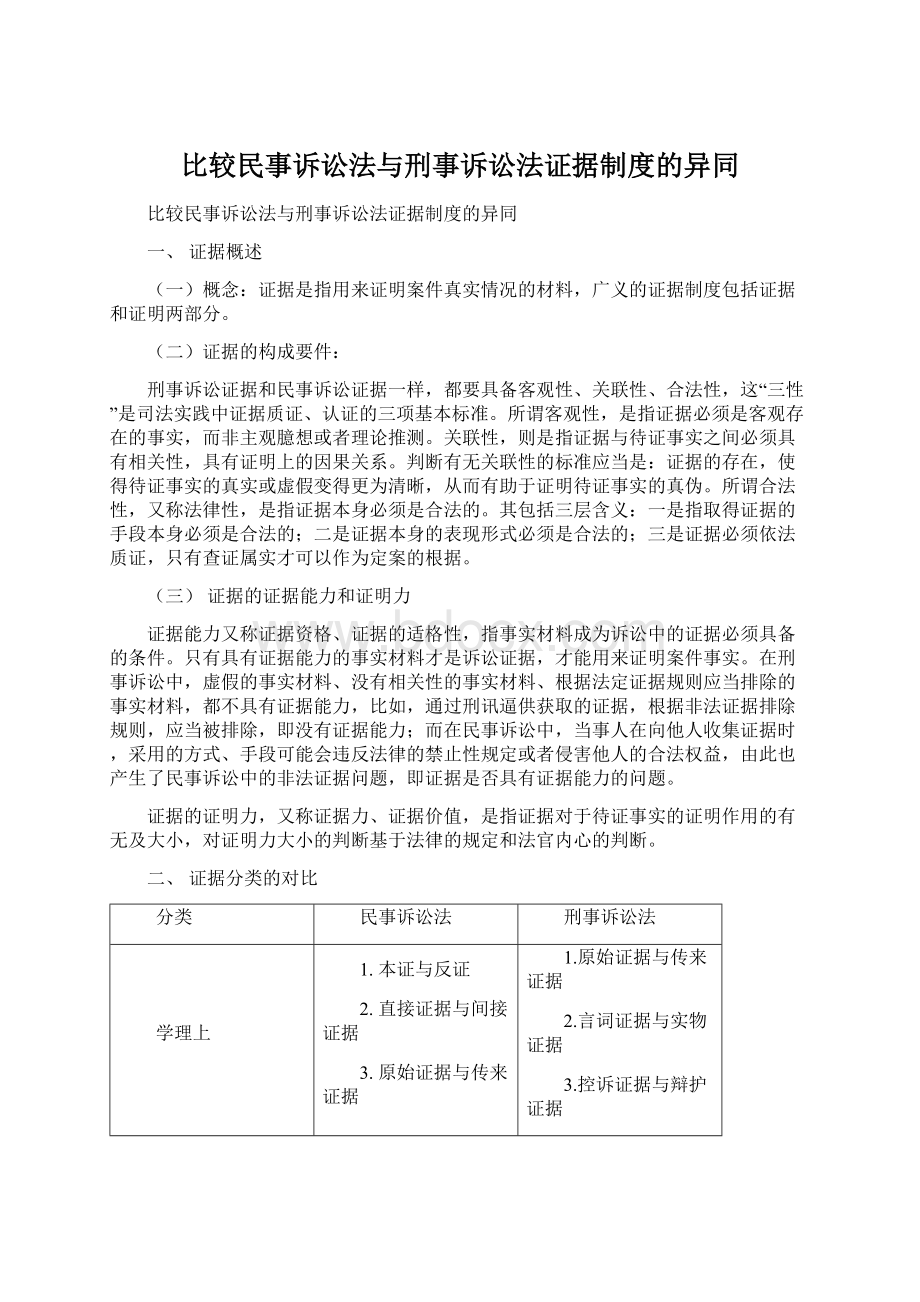

二、证据分类的对比

分类

民事诉讼法

刑事诉讼法

学理上

1.本证与反证

2.直接证据与间接证据

3.原始证据与传来证据

1.原始证据与传来证据

2.言词证据与实物证据

3.控诉证据与辩护证据

4.直接证据与间接证据

法律上

1.当事人的陈述;

2.书证;

3.物证;

4.视听资料;

5.电子数据;

6.证人证言;

7.鉴定意见;

8.勘验笔录

1.物证;

3.证人证言;

4.被害人陈述;

5.犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

6.鉴定意见;

7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;

8.视听资料、电子数据

通过比较民事诉讼证据和刑事诉讼证据在学理上以及法律上的分类,总结差异如下:

(一)学理上,民事诉讼的直接证据与间接证据与刑事诉讼的直接证据与间接证据存在很大的不同。

民事诉讼中,直接证据是指与待证的事实具有直接的联系,能够单独证明案件事实的证据,间接证据是指与待证的案件事实之间具有间接联系,不能单独证明案件事实,因而需要与其他证据结合起来才能证明案件事实的证据。

而在刑事诉讼中,直接证据是指能够独立地、直接地说明案件主要事实的证据,间接证据是不能够独立地、直接地证明,而需要通过推论并与其他证据结合起来才能证明案件主要事实的证据。

所谓的主要事实,包括犯罪事实是否发生和犯罪嫌疑人、被告人是否实施了该犯罪行为这两个方面。

在运用间接证据认定案件事实所遵循的规则上,二者也存在不同,民事诉讼中运用间接证据需遵循:

1.各个间接证据本身必须真实可靠;

2.间接证据需具备一定的数量;

3.间接证据本身须具有一致性,相互之间不存在矛盾。

而刑事诉讼中运用间接证据的规则为:

1.据以定案的每一间接证据必须客观、相关、合法;

2.所有间接证据必须形成一个完整的证明体系,即案件事实的各个部分均有相应的间接证据加以证明;

3.依照间接证据形成的证明体系足以对案件事实得出确定的结论,并排除其他可能性。

(二)法律上,民事诉讼法和刑事诉讼法均规定了8种类型的证据,但是这8种证据在民诉法和刑诉法中不完全一样,排序也不一样。

其中,犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解,检查、辨认、侦查实验笔录是刑事诉讼法特有的证据种类,而在民事诉讼中,只有当事人陈述和勘验笔录。

并且民事诉讼法将当事人陈述放在证据种类的第一位,而刑事诉讼法将物证放在证据种类的第一位,充分体现了民事诉讼法更重视人证。

三、证明的对比

(一)证明对象的对比

证明对象

需要证明的事项

1.实体事实:

如合同的订立、变更等;

2.程序事实:

当事人是否符合条件、管辖等;

3.证据事实:

证明证据本身是否真实、合法的事实;

4.外国法和地方性法规;

5.不为常人知晓的经验法则

1.实体事实:

包括定罪的事实(犯罪构成要件的事实)和量刑的事实(法定和酌定的量刑情节)两方面;

2.程序事实:

管辖、回避、采取强制措施等

免证事项

1.众所周知的事实;

2.自然规律及定理、定律;

3.推定;

4.已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实;

5.已为仲裁机构的生效裁判所确认的事实;

6.已为有效公证文书所证明的事实;

7.自认。

1.为一般人知晓的常识性事实;

2.法院生效裁判所确认的并且未依审判监督程序重新审理的事实;

3.法律、法规的内容以及适用等属于审判人员履行职务所应当知晓的事实;

4.在法庭审理中不存在异议的程序事实;

5.法律规定的推定事实

6.自然规律或者定律

通过比较刑事诉讼与民事诉讼的证明对象,我们可以发现,民事诉讼和刑事诉讼一样,均需要证明实体事实与程序事实,刑事诉讼的实体事实侧重于定罪量刑方面的事实,而民事诉讼的实体事实侧重于民事法律关系的产生、变更、消灭。

除此之外,民事诉讼中还需要证明证据事实、外国法和地方性法规、不为常人知晓的经验法则。

在免证事项上,民事诉讼法较刑事诉讼法特殊的是关于自认的规定。

民事诉讼的自认,是指一方当事人在诉讼中向法院承认对方当事人所主张的不利于自己的案件主要事实。

《证据规定》第8条第1款:

“诉讼过程中,一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表示承认的,另一方当事人无需举证。

但涉及身份关系的案件除外。

”而在刑事诉讼法中,则没有类似的规定。

因为刑事诉讼一般是控方举证,被告对控方所举事实的承认一般认为是被告人供述。

(二)证明责任的对比

一

般

规

则

“谁主张,谁举证”

1.有罪的证明责任:

公诉案件由检察院承担;

自诉案件由自诉人承担

2.被告人不承担证明自己有罪的证明责任,也不承担自己无罪的责任,不得强迫任何人证实自己有罪

特

殊

1.合同纠纷的举证责任分配:

(1)主张合同关系成立并生效的一方当事人对合同订立和生效的事实承担举证责任;

(2)主张合同关系变更、解除、终止、撤销的一方当事人对引起合同变动的事实承担举证责任;

对合同是否履行发生争议的,由负有履行义务的当事人承担举证责任;

(4)对代理权发生争议的,由主张有代理权一方当事人承担举证责任。

对于某些特定罪名,被告人也要承担一部分证明责任。

如:

巨额财产来源不明罪、非法持有型犯罪、环境污染犯罪。

2.劳动争议纠纷案件中,因用人单位作出开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬、计算劳动者工作年限等决定而发生劳动争议的,由用人单位负举证责任。

3.举证责任倒置:

《证据规定》第四条规定的八种侵权诉讼举证责任(《侵权责任法》已对部分条款作出修改)

通过比较民事诉讼与刑事诉讼举证责任分配上的异同,我们可以发现,本质上,民事诉讼与刑事诉讼一样,都是“谁主张,谁举证”,只是民事诉讼和刑事诉讼相比,举证责任分配上存在较大差异,民事诉讼上常常用到举证责任倒置,而且在法律没有具体规定,并且依该规定及其他司法解释无法确定举证责任承担时,法官有权裁量证明责任的分配,而在刑事诉讼中,一般都是控方举证,不得强迫让任何人自证其罪,除了少数特定的罪名如持有型犯罪、巨额财产来源不明罪等,被告需要承担一部分举证责任。

产生差异的主要原因我认为在于民事诉讼法和刑事诉讼法作为两种不同的程序法,其要解决的实体问题是不同的,通过民事诉讼这一途径,解决民事纠纷,重在保护私益;

通过刑事诉讼法,惩罚犯罪,维护社会秩序,重在保护公益,保护人权。

(三)证明标准的对比

证

明

标

准

1.负有证明责任一方对主张事实的证明标准:

对于负有举证责任的当事人提供的证据,审判人员经审查并结合相关事实,确信待证事实的存在具有高度可能性的,应当认定该事实存在;

2.反驳负有证明责任的当事人所主张的事实的证明标准:

对一方当事人为反驳负有举证证明责任的当事人所主张的事实而提供的证据,审判人员经审查并结合相关事实,认为待证事实真伪不明的,应当认定该事实不存在;

3.待证事实的证明标准:

当事人对于欺诈、胁迫、恶意串通事实的证明,以及对于口头遗嘱或者赠予事实的证明,审判人员确信该待证事实存在的可能性能够排除合理怀疑的,应当认定该事实存在;

4.法律对于待证事实所应达到的证明标准另有规定的,从其规定。

立案

有犯罪事实

逮捕

有证据证明有犯罪事实:

1.有证据证明发生了犯罪事实;

2.有证据证明该犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的;

3.证明犯罪嫌疑人实施犯罪行为的证据已经查证属实的。

侦查终结

犯罪事实清楚、证据确实充分:

1.定罪量刑的事实都有证据证明;

2.据以定案的证据均经法定程序查证属实;

3.综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。

审查起诉

有罪判决

所谓证明标准,就是法院在诉讼中认定案件事实所要达到的证明程度。

通过比较民事诉讼与刑事诉讼的证明标准,我们可以看到,民事诉讼和刑事诉讼一样,都是要求事实清楚、证据确实充分,所不同是,民事诉讼所要证明的是待证事实,而刑事诉讼所要证明的是犯罪事实,另外,刑事诉讼阶段要比民事诉讼多,每个阶段的证明标准有所不同,而且刑事诉讼的证明标准要比民事诉讼的证明标准严格得多,主要是基于刑罚的严厉性,刑事诉讼必须要严格证明标准,以保障被告的人权

(四)证明过程的对比(只比较证据规则)

据

1.非法证据排除规则

2.和解、调解不利豁免原则

3.补强证据规则

4.最佳证据规则

5.证明力原则

6.证据持有推定规则

1.直接言词证据规则

2.非法证据排除规则

3.补强规则

4.意见排除规则

证明过程包括取证、举证、质证、认证,而前三个阶段在民事诉讼与刑事诉讼中的规定非常繁杂,差异也比较大,不再赘述,这里只比较认证,而认证主要是通过证据规则对证据的证据能力和证明力进行认证。

民事诉讼的证据规则与刑事诉讼的证据规则差异比较大,民事诉讼特有的规则为:

和解、调解不利豁免原则和证据持有推定规则;

刑事诉讼特有的规则为直接言词证据规则、意见排除规则。

所谓和解、调解不利豁免原则,是指在诉讼中,当事人为达成调解协议或者和解的目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可,不得在其后的诉讼中作为对其不利的证据。

在一般的公诉案件中,不存在调解,也故刑事诉讼法没有这一证据规则。

所谓证据持有推定规则是指有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供,如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人,可以推定该主张成立。

在一般的公诉案件中,负有举证责任的是检察院,一般不存在被告持有证据无正当理由拒不提供这一情况,故刑事诉讼法没有这一证据规则。

所谓直接言词证据规则,是指言词证据应当由作证人直接出庭作证,以其言语陈述相关事实,并接受法官和控辩双方的询问与质询。

刑事诉讼中的这一证据规则,主要是为了进行有效审判,防止冤假错案,而民事诉讼证人出庭制度的规定和刑事诉讼不完全一样,民事诉讼法并没有规定直接言词证据规则。

所谓意见排除规则,证人作证只能陈述自己体验的过去的事实,而不能将自己的判断意见和推测作为证言的内容,这一证据规则和民事诉讼法的有关规定实质上是一样的。

现比较民事诉讼法和刑事诉讼法中的补强证据规则。

在民事诉讼法中,补强证据规则是指下列证据由于自身的缺陷不能单独作为认定案件事实的依据,需要其他事实材料补充和加强才能证明案件事实:

①未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言;

②与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言;

③存有疑点的视听资料;

④无法与原件、原物核对的复印件、复制品;

⑤无正当理由未出庭的证人证言。

而刑事诉讼中的补强规则是指禁止以被告人的口供作为定案的唯一依据,而必须有其他证据对其予以补强的规则。

可见,民事诉讼的证据补强规则和刑事诉讼的证据补强规则是不一样的,刑事诉讼由于其特殊性决定了其对一切案件的判处都要重证据,重视调查研究,不轻信口供,所以刑事诉讼的证据补强规则是对犯罪嫌疑人口供的补强,而民事诉讼的补强证据规则则宽泛得多。

以上。