桂林中学届高三年级月考语文试题文档格式.docx

《桂林中学届高三年级月考语文试题文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《桂林中学届高三年级月考语文试题文档格式.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

4.填入下面横线处的句子,与上下文衔接最恰当的一组是()

哲学的追问是指向神秘的,无论对世界还是对人生,哲学都欲追根究底,这就是所谓终极关怀。

在这一点上,________。

然而,哲学却不肯满足于不容置疑的信仰,而要求对问题做出理由充足的回答。

在这一点上,_________。

灵魂的提问,而让头脑来解答,这是哲学本身所包含的矛盾和困难。

_________。

正是这一点结合了两种对立因素的品格使之成为比科学和宗教更加伟大的东西。

①哲学与宗教相似②哲学与科学相似③哲学又和科学一样④哲学和宗教一样⑤哲学面对科学,敢思宗教之不思,又立足宗教,敢疑科学之不疑⑥哲学面对宗教,敢思科学之不思,又立足科学,敢疑宗教之不疑。

A.①③⑤B.②④⑥C.①③⑥D.②④⑤

二、(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成5~7题。

一切始于世博会

“一切始于世博会”,是人们对世博会云集了各个时代最先进的文明成果和最新潮的产品及概念模式的由衷赞叹。

每一届博览会,无论规模大小,都使人类文明迈上了一个新的台阶。

中国参与世博会与日本同步,但没有日本学得彻底。

明治维新后,日本迅速崛起成为世界资本主义强国,与其效仿西方创办博览会,促进生产改良和科学技术的发展不无关联。

作为工业革命的产物,历届世博会对促进各国技术创新、扩大贸易、加强国际合作,从而带动整个世界科技和经济社会发展,起到了直接推进作用。

然而,在根本意义上,世博会的功用还不限于单纯的经济和科技交流,而是范国更为广大的整体性人类文明交流。

博览会以娱乐休闲、交流沟通为特征,体现着民族和谐的理念。

第一次世界博览会,维多利亚女王就宣布藉由博览会实现全体人类之间和平与高尚的竞争,促进彼此相互了解,以增进人类福祉,其宣示成为日后各国举办博览会的正当理由。

博览会是一种以教育民众为主要目的展览活动,它详细罗列人类满足文明需要所拥有的手段,展示人类活动所取得的进步和发展前景。

它传播技能,提高人们的知识水平,根据以往的经历或者借助未来的曙光来启发思考。

此外,促进交流和巩固各民族之间的和平是博览会的另两个目的。

博览会一方面提供思想观念、科学技术和物质财富的展示与比较,互相学习、充实,另一方面有助于接受他人的差异,更好地寻求谅解。

世博会是未来发展的平台。

1974年斯波坎国际博览会将环境问题作为主题。

1982年诺克斯维尔国际能源博览会,首次以能源问题为主题。

2010年世博会在上海,以人为本,建设科学的城市是上海世博会展示的理念,该世博会首次以城市问题为主题,将成为展示21世纪“和谐社会”,体现“和谐城市”理念的重要载体。

博览会是综合反映社会经济和文明程度的一面镜子。

博览会的成功举办,能为社会的发展创造新的空间,为新技术核心产品的营销开辟新市场,为人类的持续稳定发展提供新动力。

1851年伦敦世博会建造的“水晶宫”,预示着人类建造史上“玻璃时代”的到来;

1889年巴黎世博会留下的埃菲尔铁塔,象征着“钢铁时代”的来临。

许多重大科技发明都是通过世博会的介绍而在全球传播开来的。

作为相对落后的发展中国家,在博览会浓厚的现代气息和新兴科技浪潮的冲击下,也会相应地开始自身的工业化和科技化建设,从而被纳入世界一体化发展的进程之中。

世界级的国际大都市均以举办世博会为契机,着力提升城市功能,进而促进举办城市和国家各方面的发展。

上海世博会不仅带来了世博会自身需要的投资建设,而且能加快长三角地区生产要素的自由流动,促进地区的经济发展。

借助“世博会效应”,一个以上海为核心的长江三角洲城市群,将在本世纪迅速崛起。

“一切始于世博会”,21世纪的中国必将以世博会为契机而腾飞。

(摘自乔兆红《一切始于世博会:

博览效应与社会发展》)

5.从原文看,下列对于“一切始于世博会”的表述,不正确的一项是:

()

A.每一届世博会都云集了各个时代世界上最先进的文明成果,推动了人类文明的进步。

B.每一届世博会都给人类带来最新潮的产品,新的概念模式也在展会上涌现。

C.日本等国家正是起步于世博会而走向发达,他们效仿西方国家创办博览会。

D.作者渴望中国能够借助举办2010年世博会腾飞于世界,并且对此充满信心。

6.下列对原文内容的理解,正确的一项是:

A.世博会让人们在休闲和娱乐的同时,通过展会传播技能,提高人们的知识水平,教育和启发人类积极思考,有利于互相之间接受差异。

B.世博会虽然是西方工业革命的产物,但它自诞生起就承担了促进人类的和平与交流的责任,各国都是凭借这一理由成功举办博览会的。

C.世博会是世界发展的平台,许多关系到世界未来和发展的重要话题,比如环境问题、能源问题等、都是通过世博会引起人类关注的。

D.首次以城市问题为主题,是上海世博会的创新之举,上海市也因此成为展示21世纪“和谐社会”,体现“和谐城市”理念的重要载体。

7.下列对原文中作者观点的概括,不正确的一项是:

A.世博会的交流有多个层面,虽然经济和科技交流能促进各国扩大贸易、加强国际合作,但其最根本意义是整体性人类文明的交流。

B.受上海世博会的现代气息和新兴科技浪潮的冲击,相对落后的中国将会开始工业化和科技化建设,以融入一体化的世界。

C.上海将藉由2010年世博会使自己的城市功能比如基础设施等得以提升,同时也向世人展示自己的城市发展的文明成果。

D.基于世博会对主办城市和国家各方面的带动作用以及上海的地域位置考虑,上海世博会必将推动长三角城市群快速崛起。

三、(9分,每小题3分)

阅读下面的文言文,完成8~10题。

吉羽分①字彦霄,冯翊莲勺人也,世居襄阳。

羽分幼有孝性。

年十一,遭所生母忧,水浆不入口,殆将来性②,亲党异之。

天监初,父为吴兴原乡令,为奸吏所诬,逮诣廷尉。

羽分年十五,号泣衢路,祈请公卿,行人见者,皆为陨涕。

其父理虽清白,耻为吏讯,乃虚身引咎,罪当大辟。

羽分乃乞代父命。

高祖异之,敕廷尉卿蔡法度曰:

“吉羽分请死赎父,义诚可嘉;

但其幼童,未必自能造意,卿可严加胁诱,取其款实。

”法度受敕还寺③。

陈徽纆④,备列官司,厉色问羽分曰:

“尔救代父死,敕已相许,便应伏法;

然刀锯至剧,审能死不?

且尔童孺,志不及此,必为人所教。

姓名是谁,可具实答。

若有悔异,亦相听许。

”羽分对曰:

“因虽蒙弱,岂不知死可畏惮;

顾诸北稚藐,唯囚为长,不忍见父极刑,自延视息,所以内断胸臆,上干万乘。

今欲殉身不测,委骨泉壤,此非细故,奈何受人教邪!

明诏听代,不异登仙,岂有回贰。

”法度知羽分至心有在,不可屈挠,乃更诱之曰:

“主上知尊候无罪,行当释亮。

观君神仪明秀,足称佳童,今若转辞,幸父子同济,奚以此妙年,苦求汤镬?

”羽分对曰:

“凡鲲鲕⑤蝼蚊,尚惜其生,况在人斯,岂愿齑粉。

但囚父挂深劾,必正刑书,故思殒仆,冀延父命。

今瞑目引领,以听天戮,情殚意极,无言复对。

”羽分初见囚,狱掾依法备加桎梏,法度矜之,命脱其二械,更令著一小者。

羽分弗听,曰:

“羽分求代父先死,死罪之因,唯宜增益,岂可减乎?

”竟不脱械。

法度具以奏闻,高祖乃宥其父。

(选自《梁书》(卷四十七))

[注释]①羽分:

读yǔ。

②将来性:

指饥饿。

③寺:

此指衙署。

④徽纆:

绳索刑具。

⑤鲕:

ěr鱼卵或小鱼。

8.下列各组句子中,加点词的意义都不相同的一组是()

A.不忍见父极刑B.行人见者

羽分初见囚行当释亮

C.自延视息D.审能死不

冀延父命竟不脱械

9.以下句子编为四组,全都表现吉羽分决心舍身救父的一组是()

①号泣衢路,祈请公卿②内断胸臆,上千万乘③明诏听代,不异登仙

④神仪明秀,足称佳童⑤竟不脱械

A.①②③B.②③④C.①③⑤D.②③⑤

10.下列叙述不符合原文意思的一项是()

A.吉羽分自小就非常孝顺父母,在他父亲因遭诬陷入狱后,他到大路上哭号喊冤,请求高官救父,其情其景,令过路人纷纷落泪。

B.为救父命,他冒死到京城击鼓鸣冤,感动了皇帝,皇帝下令让蔡法度重审其父冤案。

C.蔡法度为弄清“乞代父命”的真想,对吉羽分先是威胁,后是诱哄,但吉羽分不为所动。

D.吉羽分虽知生命的宝贵,但为了换回父亲的生命,视死如归;

回答蔡法度问话,不卑不亢据理力争,此事被上奏到朝廷,其父遂被赦免。

第Ⅱ卷(非选择题共120分)

四、(23分)

11.把第Ⅰ卷文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(10分)

(1)其父理虽清白,耻为吏讯,乃虚身引咎,罪当大辟。

译文:

(2)明诏听代,不异登仙,岂有回贰。

”

(3)今瞑目引领,以听天戮,情殚意极,无言复对。

12、阅读下面这首诗,然后回答问题(8分)

村夜

(唐)白居易

霜草苍苍虫切切,村南村北行人绝。

独出前门望野田,月明荞麦花如雪。

秋夜

(宋)朱淑真

夜久无眠秋气清,烛花频剪欲三更。

铺床凉满梧桐月,月在梧桐缺处明。

(1)两首诗均写了夜景,又各有不同,请具体分析。

(4分)

答:

(2)两首诗均写秋色秋味,但作者心境不同。

试结合诗文简要分析。

13、补写出下列名篇名句中的空缺部分。

(5分)

(1)固知一死生为虚诞,____________。

(王羲之《兰亭集序》)

(2)________ ,多于在庾之粟粒;

瓦缝参差,______________。

(杜牧《阿房宫赋》)

(3)彼童子之师,________________,______________________。

(韩愈《师说》)

五、阅读下面一段文字,完成14~17题。

(22分)

白露为霜

虞邯

要到了白露,方知道什么是秋色。

倒不是因为这个时候,西北的胡杨,大片大片如融金;

也不是因为各处的枫叶,都如同猎猎的火焰;

也不是因为南方的湿地,蒹葭白茫茫开得正盛,一年丰繁的色泽,此时为最。

而是因为白露才是秋天的本色。

《月令七十二候集解》说:

白露八月节,秋属金,金色白,露凝而白。

到了这个时节,早晨起来,风将一条路刮得发白,空气里仿佛都流动着透明的铅灰色。

心里寥落又开阔,好比一幅笔法疏淡的水墨,便晓得,秋天当真来了,随同一个终古美丽的名词。

这个名词,从先秦的诗歌源头,溯流而下,唐风宋韵里,都可以听到它的脆响——一直到今天,它和惊蛰一样,依然是二十四节气中,最富诗歌意象、最易触动心底柔软部分的名词。

秋天是生命的提醒。

而白露,是秋天的结绳记事上,另一个细节的提醒。

有三个最美的绳结,打在历史的诗章上,也打在每一个中国人的骨血里——关于对宇宙、所爱与自身存在的美感体验,我们可以拈取它们来重温梦境,那几乎是每个人都曾经经历或将去经历的梦境。

第一个是——“蒹葭苍苍,白露为霜”。

这八个字读出来,凡识得汉字的,无不心旌神摇。

《诗三百》是诗歌,也是原典。

即使没有后文“溯洄从之,宛在水中央”的伊人,这八个字,也允为最美的文字。

它开启了一个传统——这是一个可以意会,难以言明的传统。

天地如此静默美好,自身如在其内,如在其外;

深情如若可言,如不可言。

唐人陈子昂《登幽州台歌》中,慨然千古,怆然泪下的意境,似乎都可追溯到此。

日本《枕草子》描写春天,说:

“春,曙为最,逐渐转白的山顶,开始稍露光明”,文字简约、意境优美庶或近之,但却没有那苍茫辽远之感。

美丽到了苍茫的境界,这八个字,是不可企及的上古文字。

秋天的气质,不管硕果红叶,如何渲染它的热闹,终归是偏于幽冷肃杀的——《礼记·

本卷》第6页(共12页)《月令》里说:

“孟秋之月,用始行戮”。

说的是旧时天子们多半在这个时节用兵。

即使没有实力出征,也得杀几个罪犯,所谓“秋后正法”。

掌管刑罚的司寇因此被称为“秋官”,而文人不遇,迟暮无成,多半被称为“秋士”。

秋天被附丽的感伤色彩越来越浓厚,人们面对秋天时的情感,也就越来越偏于血亲人伦。

所以第二个美丽的绳结打上———“露从今夜白,月是故乡明”。

何事合成愁,离人心上秋。

此刻思乡怀远,衣裳正单,往往催生出无限的愁怨。

这种思乡怀远的深情,和诗经中那种几乎能带来宇宙本体论的触发而言,体现了一种文明的进路和文化的烙印。

“露从今夜白,月是故乡明。

”杜甫总是那么沉郁不露,然而一咀嚼间,就有一种逝水难追、乐土不返的悲凉。

被逐出伊甸园的人们,再也返回不去了,就好像我们知道了,就永远抹不去成人的记忆。

这里面所追怀的,是时间与空间的双重流失———而流失的总是如此美丽,我们保有的美丽回忆,如此刺伤我们的心灵。

失却了本体,徒留了追怀,白露于是越来越清冷幽怨,但还有第三个绳结———“白露横江,水光接天”。

时间已经是宋朝,有一个超迈豪绝的人物,和友人一起泛舟赤壁。

“白露横江,水光接天,纵一苇之所如,凌万顷之茫然”。

清冷肃杀间,他居然有吞吐宇宙的豪气。

和他同行的友人,不能免俗,拿了个洞箫,呜呜咽咽地吹将起来。

说:

你瞧瞧,清秋好时节,转瞬即过,我们与草木同腐,如何不伤心?

那人一听,就说了一段高论:

“客亦知夫水与月乎?

逝者如斯,而未尝往也;

盈虚者如彼,而卒莫消长也。

盖将自其变者而观之,而天地曾不能一瞬;

自其不变者而观之,则物与我皆无尽也。

而又何羡乎?

”他又说,“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色。

取之无禁,用之不竭。

是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。

”在文明已经行进到一种衰糜难振的状态时,还有人发此浩然之音,斯人可谓不负清秋。

这个人,我们都晓得,叫苏轼,发明东坡肉的那一位。

他的无数旷达之作,都是在秋天写出来的———那草尖上可怜可爱的白露,在他的醉眼睥睨里,竟可以横大江接水光,让他歌诗“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光”。

于是草木摇落而变衰的年节,照样就倜傥行过了。

在文明的末世,能够拯救自己的,其为一心乎?

眼看就要秋深了。

14.请简要分析下列加点的词语在句中的含意。

(4分)

(1)秋天是生命的提醒。

(2)于是草木摇落而变衰的年节,照样就倜傥行过了。

在文明的末世,能够拯救自本卷第7页(共12页)己的,其为一心乎?

15.文中第2段,作者为什么要写到胡杨、枫叶和蒹葭?

(6分)

16.“美丽到了苍茫的境界,这八个字,是不可企及的上古文字。

”根据文章第5段内容,简要分析作者是从哪几个方面渲染这八个字的美丽境界的?

(6分)

17.作者为什么说“斯人可谓不负清秋”?

谈谈你对这句话的理解。

(6分)

六、(15分)

18.阅读下段文字,用一个单句为“光纤通信”下一个简练、准确的定义。

(不超过25个字)

一提起光通信,人们自然会联想到中国古代的烽火台。

的确,现代光通信,就是利用光学及光电学的现代技术改造古代通信的结果。

六十年代初的通信还与烽火台的通信极为相似;

光在空中传输,利用光的通断或强弱,将一地的信号传到另一地。

但是,空中的薄雾,战场的烟尘,都可以阻断这种光通信。

为此,人们转而研究用光导纤维来传递光信号。

这种通信方式就叫做光纤通信。

光纤通信所采用的现代技术主要是电光转换及光电转换技术。

半导体制成的发光器件被接通电流后,经过能量转换会辐射出光波。

电信号于是变成了光信号。

发光器件的发光面极小,这样可使光束易于有效地输进与它相连的光纤中。

接收端的半导体光电器件接收了从光纤传来的光信号,经过能量转换而产生与光信号相应的光电流,光信号于是又变成了电信号。

(5分)

19.仿照下面的一段话,另写一段话,要求句式、修辞一致。

风从水上走过,留下粼粼波纹;

骆驼人沙漠上走过,留下深深的脚印;

哨鸽从天空飞过,留下串串欢韵;

岁月从树林穿过,留下圈圈年轮。

啊,朋友,我们从时代的舞台走过,将给社会留下些什么?

仿写:

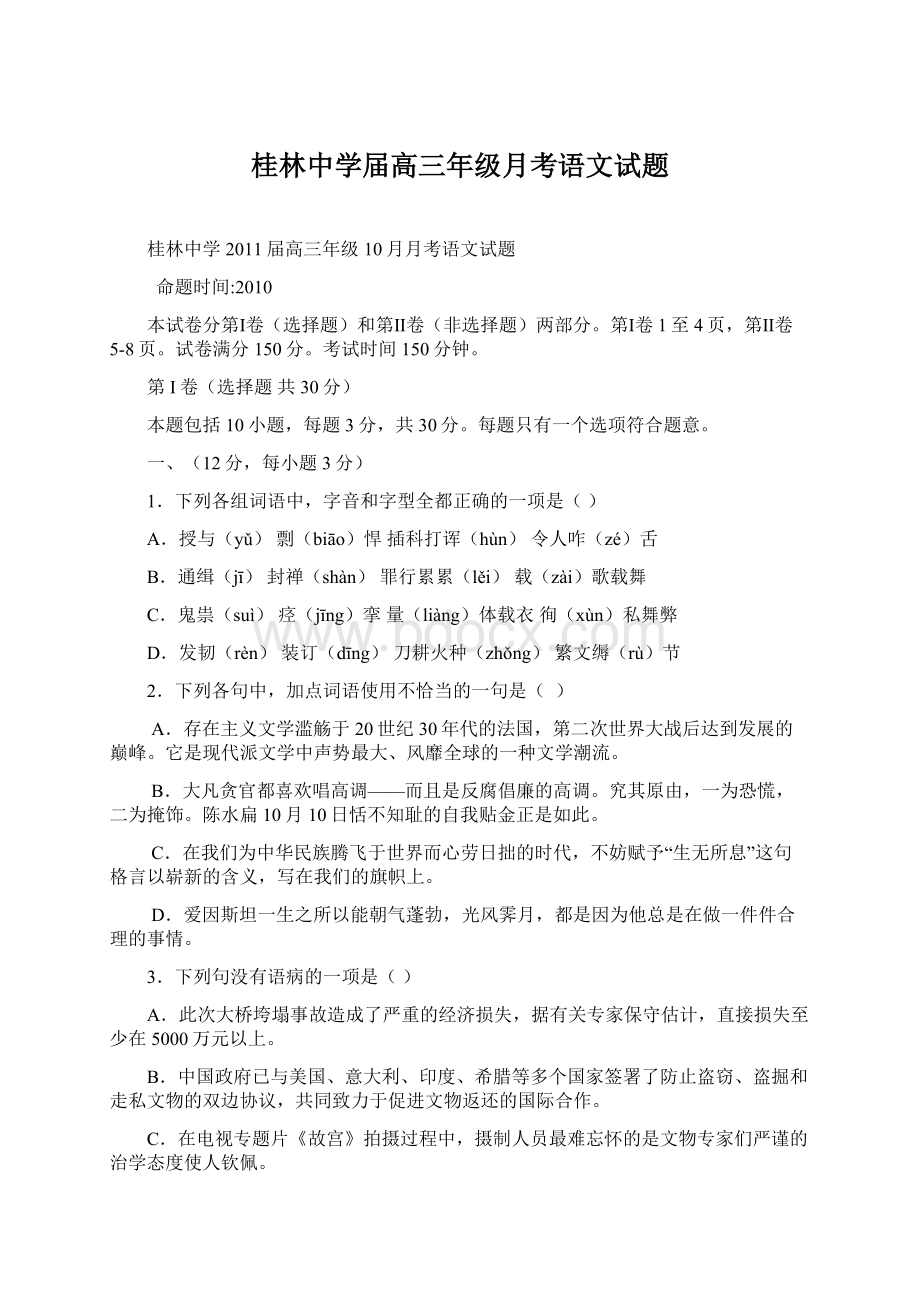

20.下面是一份有关尝试回忆效果的实验结果材料,试根据这个材料,完成后面两题。

时间分配

16个无意义音节

回忆百分数

5段传记文

立刻

4小时后

全部时间诵读

35

15

16

1/5用于尝试回忆

50

26

37

19

2/5用于尝试回忆

54

28

41

25

3/5用于尝试回忆

57

42

4/5用于尝试回忆

74

48

①根据表中数据的纵向对比,我们可以发现一条带有普遍意义的识记规律,即:

②采用“不能……而应该……”的句式,写出这份实验材料给我们的启示:

七、(60分)

21、阅读下面的文字,根据要求作文。

(60分)

2009年10月2日,在丹麦首都哥本哈根,巴西总统卢拉在巴西里约热内卢申奥成功后热泪盈眶。

当天,里约热内卢在国际奥委会的投票中击败美国芝加哥、日本东京和西班牙马德里,成功获得2016年第31届奥运会的主办权。

当国际奥委会主席罗格郑重宣布“2016年奥运会举办城市是——里约热内卢”的刹那间,包括巴西总统卢拉在内的里约申奥代表团成员抱作一团,“球王”贝利等人都热泪盈眶。

之后的新闻发布会上,卢拉也忍不住淌下热泪,他随后表示:

“这是我作为总统得到的最好的礼物。

请以“有一种叫幸福”为题,写一篇不少于800字的作文,文体不限(诗歌除外)。

2011届高三年级10月月考

语文科段考试题答案

1、B(A予剽piāoC痉jì

ngD订dì

ng发轫种zhò

ng)

2、C(A“滥觞”本义是江河发源的地方,水少只能浮起酒杯。

今指事物的起源。

B项“唱高调”是指说不切实际的漂亮话;

尢说得好听而不去做。

c项“心劳日拙”是贬义成语,意思是费尽心机,不但没有得到好处,反而处境越来越糟。

原文用的是“奋力拼搏”。

D项“光风霁月”本指雨过天晴时风清月明的景象,比喻人心地光明,胸襟开朗,品格高尚。

也比喻太平年代或平静气氛。

)

3、B(A、表意重复,去掉“至少”或“以上”C、句式杂糅,去掉“使人钦佩”D两面对一面,去掉“能否”)

4、C(本文段所陈述对象是哲学以及哲学宗教、科学的关系。

据下文提示“信仰”并与之对应,第一空选填①;

与上文“作出理由充足的回答”相应,第二空应选填③;

第三空根据与全文照应——“宗教”在前、“科学”在后——应选填⑥。

二、(9分.每小题3分)

5、C(“起步于”与“不无关系”概念混淆)

6、A(B“高尚的竞争”并非“交流的责任”,C“都是”太绝对,D把未然当已然,应是“将成为”)

7、B(缩小范围,“相对落后的发展中国家”不是“相对落后的中国”)

三、8.A或B(A均表被动,可译为“被”;

B前者译为“过路的”,后者译为“就要”;

C均可译为“延缓“;

D均表否定。

9.D(①行为虽为救父,但未体现“舍身”二字。

④虽别人称赞、奉承吉羽分的话。

[点评]本题考查筛选文中信息的能力。

解答这类试题,一要注意原文的叙述、评判;

二要注意题干的限制设定;

三要注意所列句子的陈述对象。

10.B。

(并非“让蔡法度重审其父冤安”,而是让蔡法度去弄清楚吉羽分代父去死是不是被人利用。

[点评]本题考查对文章的理解、分析和概括能力。

要认真阅读全文,理解选项对材料内容的整合,找准选项与原文的对应内容,进行比较判断;

同时看选项中的概括是否到位。

11.

(1)他(吉羽分)的父亲虽是无辜,但耻于遭狱吏审讯,于是便违心地招了供,按交待的罪应处死刑。

(2)皇帝恩准我替父去死,这对我好比登天成仙一样,怎么会反悔呢?

(3)如今我合上眼睛,伸长脖子,来听凭处死,现情恩已尽,别无他想,再无一言可答。

[参考译文]

吉羽分字彦霄,冯翊郡莲勺县人,世代居住在襄阳。

吉羽分从小孝顺父母。

十一岁时,母亲去世,他悲伤地连一口水也不喝,几乎饿坏了。

亲朋邻里对此都很惊异。

天监(梁武帝年号)年初,吉羽分父亲之任吴兴郡原乡县令,遭到奸吏诬陷,被逮捕押到京城大狱。

吉羽分时年十五岁,听到消息后,他到大路上号哭,哀请过往的高官帮忙救他的父亲,行人见了,都为之纷纷落泪。

他(吉羽分)的父亲虽是无辜,但耻于遭狱吏审讯,于是便违心地招了供,按交待的罪应处死刑。

吉羽分闻讯后就去请求以死换回父亲的活命。

梁武帝感到非常惊奇,给司法官蔡法度下令说:

“吉羽分请求以死偿父命,孝义实在可嘉;

只是他还是个孩子,所以他未必能想出这个主意,一定是被人指使的,你可以严加威胁和诱供,审得实情。

”蔡法度接受任务回到衙署,在公堂上摆满绳索刑具,厉声问吉羽分说:

“你替父去死,皇帝已经允许,接下去就应该处死;

但刀锯无情,你真的想死吗?

再说你还是个孩子,因此你决不会想出这个主意,一定是受人指使的。

那人姓什么叫什么,你要一一如实回答。

假如你有反悔,我也答应你。

”吉羽分回答说:

“我虽蒙昧智弱,但怎么会不知道死的可怕呢?

只是弟弟们都还年幼,唯有我年龄稍大,不忍心看着父亲被处死,而自己延缓着苟活下去,这就是我独立拿主意,求请皇帝的理由。

如今我要为救回我父亲而不惜一死,让尸骨葬在九泉之下,这不是小事,怎么会受人指使呢?

皇帝恩准我替父去死,这对我好比登天成仙一样,怎么会反悔呢?

”蔡法度知吉羽分已经铁心,威胁无用,就转而诱哄,对他说:

“皇帝知令尊无罪,马上就要释放并谅解他,我看你神采仪表都很出众,称得上是个好孩子,现在假如回心转意,那么你们父子可双双活命。

为何以此美妙年华,却苦苦要求去死呢?

”吉羽分回答道说:

“所有大鱼小鱼蝼蛄蚂蚁,尚且爱惜自己的生命,何况人呢?

怎么愿被碾成