古代日本城池防御Word下载.docx

《古代日本城池防御Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《古代日本城池防御Word下载.docx(34页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

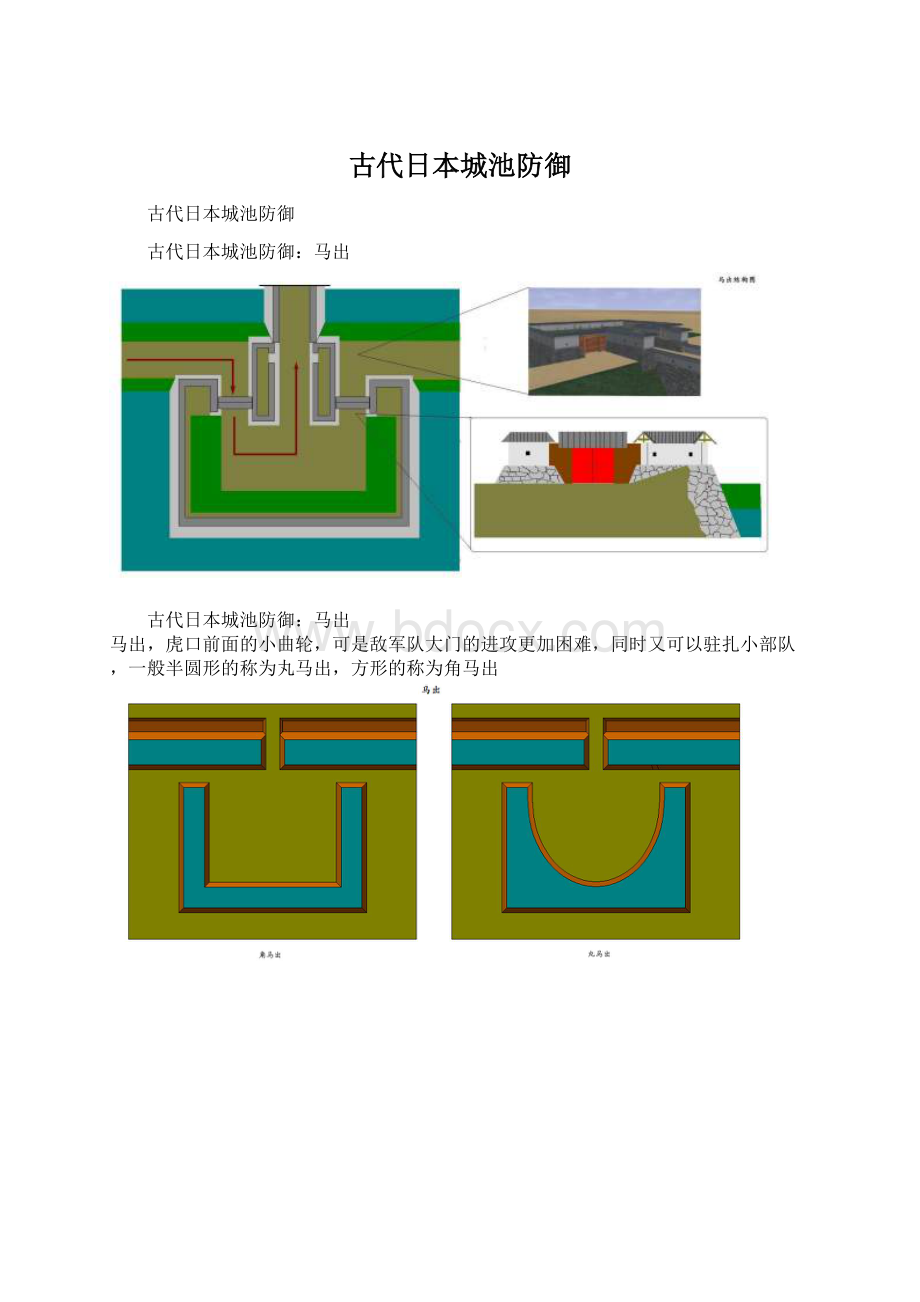

作为阻挡敌人用的塀,它的设置也是很讲技巧的,主要就是要防止敌兵的攀爬。

所以在塀上面也就诞生了很多陷阱

钓塀:

就是在塀的表面盖上一个伪装的塀,当人爬上去的时候,这个伪装的塀就会掉下来

折塀:

类似西方菱堡的样子

篠山城屏风折形土塀

松本城屏风折形塀

城的周围设置塀是为了强化防御力,但是这反而会影响到城内的应战。

但是如果把塀撤掉虽然对城里的巷战有利,但是整个城的防守能力就会下降。

所以为了守城士兵应战用的狭间就诞生了。

所谓的狭间,并不是指地理上的那个狭间,说白了就是射击孔。

在塀上打出专供射击用的小窗口。

狭间也分为矢狭间和铁炮狭间。

那为什么要分这么细呢?

那时因为弓矢和火铳在射击的时候视角和动作都不同,所以狭间的大小形状都有所不同。

于是就区分出了矢狭间和铁炮狭间。

此外,有的狭间是直接设置在石垣里的,统称为“石狭间”。

狭间(姫路城)

狭间结构

石垣

石垣结构图

石垣距离地面是有一定的高度的,越高也就越能够防守敌兵的攻击,当然石垣的强度也是一个重要的因素。

石垣的底面被称作“敷”,从敷开始,朝向城外的倾斜部分叫做“外法”,朝城内的叫做“内法”。

外法要防守敌人,所以角度很陡,而内法为了便于城里的士兵的行动而比较平缓,也有做城阶梯式的。

内外法的倾斜面叫做“法面”。

除掉突堤上的敷和法,剩下的就是“褶”,一般栅栏·

城墙就是建立在褶的外侧。

而外部突出的其他部分就叫做“犬走”,这个部分的面积自然是越小越好。

相对的,城里面的通路就叫做“武士走”,这里就是士兵们战斗·

传令的空间。

战斗时也可以做了望·

射击等作用。

石垣的建造方法

按石头的加工程度可分为:

毛面砌法,这是比较原始的方法,把石头一块一块堆起来,根本不经过加工。

虽然省时又省钱,但是由于无法保证稳定,容易崩塌。

而且不能够堆很高,斜度也不够

毛面砌法(松坂城)

嵌楔法,这是当土木技术发展起来以后使用的办法。

将石材经过少许加工后,使得他的表面变得光滑。

在石头与石头之间打入一个小的石楔子。

可以提高石垣的稳定度,同时也可以保证高度和斜度。

这种方法在战国时代被广泛的应用

嵌楔法(津山城)

切入法,这是在江户时代初期发明的新方法,就是将石头完全加工成正方形,然后再一块一块的堆积起来。

用这种方法造出来的石垣不但又高又陡,而且还是牢固美观。

切入法(江户城)

按堆积方法可分为:

布积法,把石头加工成方形后整齐的堆积在一起

布积法(江户城)

乱积法,把不同形状、不同方向、不同大小的石头堆积在一起

乱积法(高松城)

按外观可分为:

算木积法,主要用在石垣的拐角处,是将长方形的石头互相交叉堆叠的一种方法,可以增强石垣四边的强度

谷积法,将长方形的石头按一定角度相互交错堆叠

龟甲积法,把石头加工成六角形,像龟甲一样堆叠起来,六角形的建筑结构,密合度较高、所需材料较简、可使用空间最大,其致密的结构,各方受力大小均等,且容易将受力分散,所能承受的冲击也比其他结构大

算木积、谷积、龟甲积

算木积法(名古屋城)

谷积法(骏府城)

龟甲积法(骏府城)

玉石积法,用未加工的大块石头堆叠起来

玉石积法(永山城)

笑积法,在大石头的周围加塞较小的石头笑积法(盛冈城)

堀

堀,其实就是壕沟,堀最初是无水的空堀,人们挖堀,目的就是要让敌人掉进去,直接把敌人摔死是最为有效的杀伤敌兵的方法,所以在堀底部也设置有竹枪等,可以起到杀伤掉落者的作用。

同时,在万不得已的时候,堀也可以作为出入口来使用,这对于缺乏水源的山城来说,是最为重要的设施。

后来,水堀作为另一种防守设施也出现了,它是基于“隔离敌人”的理念而产生出来的。

由于水堀“深不见底”,可以给与敌人一种心理的打击。

同时,也可以利用壕沟里的水进行补给、运输、消防等。

通常堀有竖堀和横堀两种。

竖堀,一般用于山城在山城陡峭的一侧,在那种地方掘出几条长长的沟道,守军可以利用这些沟道向山下滚落石块。

竖堀分为连续竖堀、垄状竖堀、放射状竖堀

连续竖堀,两条横向连接的竖堀

垄状竖堀,三条以上的连续竖堀

放射状竖堀,由曲轮中心向外辐射配置的N条竖堀

堀按形状又可分为

毛拔堀,底部呈U字型,多用于水堀

箱堀,底面平坦,多用于水堀

诸药研堀,底部呈V字型,多用于空堀

片药研堀,底部呈レ形,多用于空堀

另外还有垄堀与障子堀

垄堀,就是在堀中修筑纵向垂直土障

障子堀,在堀中修筑呈直角纵横交叉的垂直土障

复原垄堀(中山城)

障子堀(中山城)

土垒·

切岸

土垒,从平安末期以后,在武士的住所周围就开始围土垒。

而到了城郭形状完善的室町—战国—江户时代,城内各处都有土垒作为防守。

这是对挖掘壕沟后的土的一种合理的利用,仿造天然的山岳的峭壁所制造的一种人工的设施,可以确保本方处于高地势的情况。

同时在土垒上建造了望台和碉堡,设置城墙和枪眼,以加强防守。

切岸,人工削出的斜面,斜面面向城外用来抵御敌人,切岸在镰仓时代与战国时代多用于山城

虎口

在城的周围被壕沟和墙所围起来后,敌人想要进入城内就只能够通过门和桥。

虽然在城外可以通过破环墙或者从壕沟上强渡。

但是这种方法效率极低而且损失很大。

而桥—门—城这样三点一线的道路一方面容易进入而且障碍比较少,另一方面也比较容易从城外看到城内的情况。

这个情况是攻守双方都清楚的,所以在这三点一线的主干道上设计了许多种防守的方法。

最简单而且比较有效的就是设置路障。

在城外侧设置的路障叫“茀”,而在城内侧设置的路障叫做“蔀”。

如果使用土垒来充当蔀的话,就叫做“一文字土垒”。

为了防止敌人的长驱直入,也通常把直线的通路改成弯曲的形状。

经过发展后也有改造成Z形。

那么这些从通路上进行改造而形成的防御设施叫虎口

虎口大体上可分为

平入式虎口,入口为直线,在内侧筑有一字形防垒的称为一文字虎口

喰违虎口,为加强入口防御通路通常为Z形,防垒成交错配置,门面向一侧

枡形虎口,有些像中国的瓮城,通常设置有两道门

枡形虎口(大阪城)

橹

橹,原为储藏武器和兵粮的“矢仓”,随着战争的扩大,储藏量也要随之增大,那么矢仓也就越来越大,最终演化成兼了望和防卫据点功效为一体的橹。

橹按形状分有是多种多样的如

三重橹、二重橹、平橹,也就是三层、两层、一层的橹,三重橹是属于特大型建筑物。

有的时候可以用来代替天守阁。

比如说城里天守阁没有完工的情况,或者天守阁被烧毁了等等。

多门橹,为多门长屋型结构的橹,橹与橹之间相连的又被称为渡橹

钟箱橹,类似套盒状的建筑,一层与二层的规模是一样的,第一层的屋顶称为腰屋顶

所谓重箱(套盒)就如下图

橹的本来作用就是储藏库。

所以按照橹里面收藏的物资,橹也有不同的名字。

如弓矢橹·

铁炮橹·

大炮橹·

硝烟橹·

马屋橹·

御用米橹·

盐橹·

味增橹·

御金藏橹·

茶壶橹等等……。

而且有的城里对水源十分重视,因此产生了保护水源的井户橹·

井郭橹·

水橹等。

此外还有富士见橹·

月见橹·

花见橹·

潮见橹等满足有些人的“风雅目的”的橹,以及太鼓橹·

钟橹等起报时作用的橹。

橹按照设置的场所的不同也有不同的名称。

简单的说,就是按方位来命名。

比如西南橹·

东北橹等。

还有按照天干地支来命名的,比如辰巳橹·

戌亥橹等。

作为近代大名的首府的城郭,除了规模大以外,它们的橹也很多。

在用途和地名已经无法命名的情况下,就直接用数字来命名。

比如德川时期的大坂城(大坂府)就有一番橹到七番橹。

而姬路城(兵库县)则按照“いろはにほへと”的顺序有い之橹·

ろ之橹·

は之橹等等。

三重橹(白石城)

平橹、多门橹、太鼓橹(广岛城)

二重橹(江户城)

日本中世的攻城战

天守

天守初期是以望楼的形式出现的,后来在其基础上扩建成层塔式的楼阁建筑。

作为城郭中的最高建筑,它象征了城主的权威,因此普遍造的高耸入云。

天守的外观一般呈2层到7层不等,但实际上内部的阶数和外观并不一致

天守结构图(丸冈城)

天守结构图(姬路城)

天守可分为

望楼型,在歇山顶构造的橹上加上小型望楼

望楼型天守(松本城)

层塔型,类似金字塔,随着建筑高度的增加面积逐渐递减

层塔型天守(弘前城)

天守的布局大体有有以下几种形式【a天守b渡橹c小天守或隅橹(隅橹主要建在城角,相当于中国的角楼)d橹门】

独立式天守,独立建造的天守,多为层塔型

复合式天守,天守旁边附带有橹

连接式天守,将两座独立的天守阁连结在一起,中间有渡橹相连

连立式天守,大天守上连结两座以上的小天守或橹,形成一个较小的布局,这种结构的天守是最复杂的

石落

石落,为了攻击建筑根部的敌军而设置的向下的开口,斌还有可开启的盖板,一般设置在天守、橹与橹门上

石落(松本城)

日本为地震多发地段,城墙不敢盖得过高,高度上只能依靠修筑大量土垒与石垣,在加上多为山地,所以比较独特

山城其实就是依山而建~~~~~~

比如这个~~~

环壕聚落防御

在早期新石器时代早期和中期的遗址中,就已发现壕沟类型的防护设施。

如内蒙赤峰敖汉旗兴隆洼遗址与陕西临潼姜寨遗址等,聚落周围都挖有壕沟。

不过规模都不大壕宽一般2m左右,深1m左右。

至新石器时代晚期,环壕规模普遍增大,如陕西半坡遗址,围绕约3万平方米聚落的环壕,宽5-8m,深5-6m。

为加强防护功能,有的聚落为多重环壕如陕西合阳吴家营遗址与半坡遗址等。

但多重壕的内涵,前后有所不同:

吴家营的内外壕,间距仅1-1.5m,中间无房屋遗迹,明显地只具有加大纵深作用;

而半坡遗址内外壕的间距较大,中间有远多于内壕内房屋的遗迹,这种结构不仅具有加大防护纵深的作用,而且这也是聚落群体内部阶层划分在筑城上的反映

日本某环壕聚落复原图

随着部落战争的增多和生产技术的进步,原始弓弩性能有所提高,射距和杀伤力都超过了飞石索,单纯的挖壕虽能起一定障碍作用,但不能有效防护箭矢的伤害。

于是出现了围墙。

最早的围墙是用木材建造的木栅,或是修建环壕的副产品,将挖出的土堆积在环壕内侧。

如八十垱遗址,壕沟内测已有堆积的土垄式围墙。

由于围墙既能遮蔽敌人箭矢,又可隐蔽自己行动,通过实践认为效果良好,因而人们便用夯土技术。

构筑坡度远较堆土大的的围墙。

如河南后屯遗址,就有一段宽2-4m的夯筑围墙。

在平原地带,取土方便,所以多为夯筑土围墙;

在近山或缺土地区则多为块石垒筑的石围墙。

石围墙的墙体均厚1m左右,断面多成梯形,石块交错叠压,相交处用泥土固定,空隙填以碎石,砌在自然地面上。

石围聚落面积一般都不太大多则数万平方米,少则数千平方米。

如内蒙寨子塔遗址5万平方米,小沙湾遗址4000平方米。