全国区级联考广西贵港市覃塘区届九年级第一次模拟考试语文试题解析版Word格式文档下载.docx

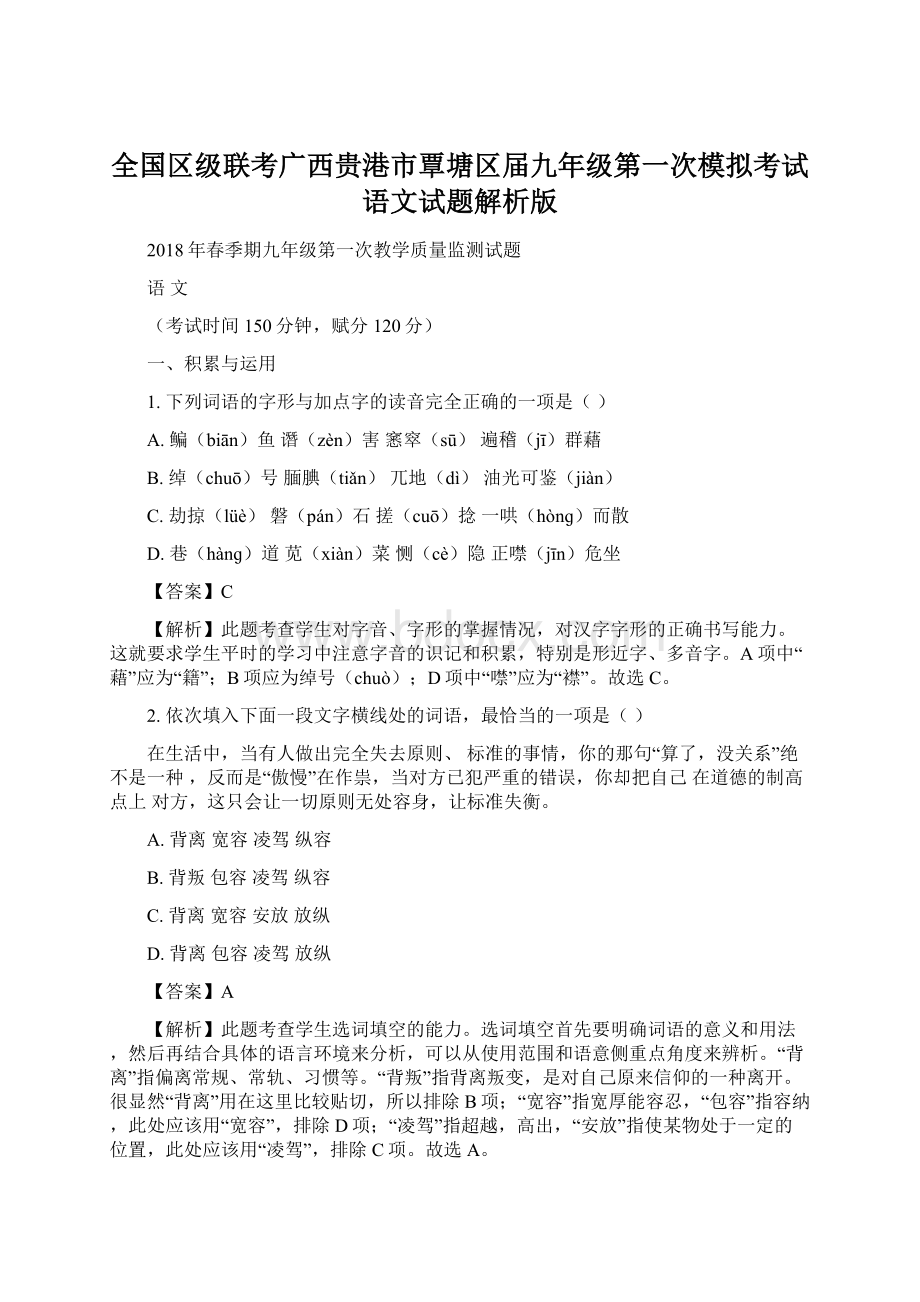

《全国区级联考广西贵港市覃塘区届九年级第一次模拟考试语文试题解析版Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《全国区级联考广西贵港市覃塘区届九年级第一次模拟考试语文试题解析版Word格式文档下载.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

“背叛”指背离叛变,是对自己原来信仰的一种离开。

很显然“背离”用在这里比较贴切,所以排除B项;

“宽容”指宽厚能容忍,“包容”指容纳,此处应该用“宽容”,排除D项;

“凌驾”指超越,高出,“安放”指使某物处于一定的位置,此处应该用“凌驾”,排除C项。

故选A。

3.下列句子中没有语病的一项是()

A.奶奶看到我俩非常高兴,就急忙从炕上下来,拉住我们的手问这问那。

B.我们要向读者讲述的是一则市委书记将百姓冷暖装在心上的故事。

C.我们在学习上即使取得很大的成绩,但决不能骄傲自满。

D.人与自然是生命共同体,人类必须顺应自然、保护自然、尊重自然。

【答案】B

【解析】本题考查病句辨析及修改,学生要学会从不同的角度分析病句原因。

可以从内容角度分析词义的不同理解病因,可从语法角度分析病因。

更要掌握病句的常见类型及辨识病句的方法,还需要提高修改病句的语感能力。

A项有歧义。

“看到我俩非常高兴”,可以断为:

奶奶看到我俩,非常高兴;

也可以断为:

奶奶看到,我俩非常高兴。

一种情况是奶奶高兴,一种情况是我俩高兴;

C项关联词语搭配不当,应把“即使”改为“虽然”,或把“但”改为“也”;

D项语序不当,“尊重自然”放到“顺应自然”前。

故选B。

点睛:

病句的类型主要有:

语序不当、搭配不当、成分残缺或赘余、结构混乱、表意不明、不合逻辑、前后矛盾。

辨析病句,一般来说,一看语法通不通,二看意思对不对,三看修辞妥不妥。

要想快速而准确地辨析病句,除了平时多阅读,增强语感外,还应该掌握一定的方法,如语感审读法、枝干梳理法、逻辑分析法。

4.下列名著回目的出处不同于其他三项的是()

A.美髯公智稳插翅虎宋公明义释晁天王

B.小霸王醉入销金帐花和尚大闹桃花村

C.乱蟠桃大圣偷丹反天宫诸神捉怪

D.柴进门招天下客林冲棒打洪教头

说明文阅读

端午佳节话菖蒲

①“菖蒲驱恶迎吉庆”,菖蒲是我国传统文化中可防疫驱邪的灵草,菖蒲于端午节,是一种非常重要的植物。

②首先来认识一下菖蒲吧。

菖蒲是天南星科的多年生水生湿地植物,常生长在沼泽地、溪流或水田边。

一丛丛叶片从基部繁茂生长,肉穗花序上生着一朵朵黄绿色的小花,看上去似乎也没什么特别。

不过仔细观察,线形叶片直立挺拔,如一把长剑,因此菖蒲又叫“蒲剑”或“剑菖蒲”。

并且,同艾草一样,菖蒲也是一种芳香植物,它全身都很香,揉碎一片叶子,就能闻到浓郁的香味,以根茎的香气最为强烈。

③现今不太起眼的菖蒲,是先祖们在端午之时必采的植物。

古人称菖蒲“叶如剑刀”,既为剑刀,其辟邪的功能便不言而喻,因此“端午佳节,菖蒲作剑,悬以辟邪”,也就是说,只需将蒲叶悬于门厅、床头,利剑的锋刃之下,邪虫毒物自是不敢轻易进屋,古人心中也自然有了象征吉瑞的抚慰。

④除了悬挂辟邪之外,在端午时节古人们还制作菖蒲酒,可以去毒、“避氲气”。

或仅以蒲根入酒,或配以雄黄,或饮用,或外敷,或“浑洒床帐间”(《帝京岁时纪胜》),总之各朝各地有着不同的制法和用法。

⑤菖蒲去毒,并不仅仅是人们的美好愿望,因为菖蒲的确具有相关的药用价值。

它常

以根茎入药,主要成分是一些挥发油,有芳香化浊、开窍祛痰的功效。

它的水浸液对皮肤上的真菌有抑制作用,古时,还有人把菖蒲捣碎用来治疗痈疽、湿疮等。

同时,菖蒲根茎捣碎的原液兑水,还可有效驱赶飞虱、蚜虫等虫害。

可见菖蒲去毒驱虫确有其用,古人们在端午佳节采摘菖蒲,也是蕴含智慧的选择。

⑥此外,喜欢花卉的朋友都知道“花草四雅”,而菖蒲正是四雅之一。

作为古代社会一种流行的文化符号,早在《离骚》中,屈原就赋予了它崇高不屈的品质。

如今,菖蒲或许不像古时那么流行,但仍然是文人雅士的心头好,甚至被认为是“雅中之雅”,它的花和叶都是那般低调,简朴而不繁缛,淡泊而不浓烈,正如前人所赞“菖蒲有山林气,无富贵气,有洁净形,无肮脏形,清气出风尘以外,灵机在水石之间。

”

⑦值得提醒的是,中文名字中带“菖蒲”的植物还有不少,其中人们较熟悉的有唐菖蒲和黄菖蒲。

唐菖蒲是重要的鲜切花植物,属于“世界四大切花”之一,黄菖蒲又叫黄花鸢尾,是很常见的水生植物,这二者都有着娇艳美丽的花朵,并且都来自鸢尾科,和菖蒲(天南星科)属于完全不同的植物家族,之所以名字中都有“菖蒲”,主要是因为它们和菖蒲有着类似的叶片。

而此文中提到的菖蒲既非唐菖蒲,也非黄菖蒲,它被称为菖蒲可要比唐菖蒲和黄菖蒲久远得多。

5.下列不属于菖蒲象征“吉瑞”原因的一项是()

A.菖蒲“叶如剑刀”,既为剑刀,其辟邪的功能便不言而喻。

B.菖蒲酒可以去毒、“避氲气”,菖蒲汁液兑水可以驱赶虫害。

C.唐莒蒲是重要的鲜切花植物,属于“世界四大切花”之一。

D.菖蒲作为古代社会一种流行的文化符号,被赋予了美好的品质。

6.下列对原文内容理解不恰当的一项是()

A.菖蒲是天南星科的多年生水生湿地植物,属于水洼地的常客。

B.菖蒲是一种芳香植物,全身都很香,以花叶的香气最为强烈。

C.菖蒲备受人们青睐,除了它具有去毒辟邪的功用外,还因为它是“花草四雅”之一。

D.唐菖蒲和黄菖蒲名字中都有“菖蒲”二字,主要是因为它们有着与菖蒲相似的叶片。

7.下列对本文的写法分析不恰当的一项是()

A.本文按逻辑顺序介绍了菖蒲的相关知识。

B.第⑤段加点词“不仅仅”“的确”,充分肯定了菖蒲的药用价值,体现了语言的准确性。

C.第⑦段采用举例子、打比方的说明方法,说明菖蒲与唐菖蒲、黄菖蒲分属不同的植物科。

D.本文介绍菖蒲有关知识时,引用了大量的文献资料,增强了文章的生动性和可读性。

8.下面的内容不属于文章介绍的是()

A.端午节悬挂菖蒲习俗的由来B.菖蒲的生长习性

C.菖蒲的外形特征D.菖蒲的药用功能

【答案】5.C6.B7.C8.A

【解析】

5.这是一道信息筛选题,考查学生对于文章内容的整体感知能力。

把握全文主要内容,从整体和局部找出表明作者观点的语句,形成整体印象,尤其要注意对选文中心句的理解。

C项内容对应第⑦段,主要介绍中文名字带“菖蒲”的植物,它和菖蒲属于完全不同的植物家族,所以并不是象征“吉瑞”的原因。

6.此题考查学生对文章内容的准确把握能力。

作答时要将选项信息与原文语句内容进行对应比较,选项信息的语言与原文语句内容在表述上有一定区别,命题者常通过改变叙述的方式来设置一些干扰项,解答时要认真核对,找出符合题干的选项。

B项有误,根茎的香气最为强烈。

7.此题考查的内容比较广泛,包含了说明顺序、说明方法、说明文的语言特点等多个知识点,需要结合文章内容仔细辨析才能正确作答。

C项有误,第⑦段没有使用打比方的说明方法,主要运用了举例子和作比较的说明方法。

8.此题考查学生理解文章及筛选有效信息的能力。

解题的关键是要统观全文,注意提示性语言,把握中心句。

看到题目首先在要审题后确定答案范围,提取答案时要精读相应语段,找到关键语句,然后根据这些语句将最关键的核心的扣题的语句提取出来作答。

A项有误,本文没有介绍端午节悬挂菖蒲习俗的由来。

古诗文阅读

登岳阳楼(其一)

洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟。

登临吴蜀横分地,徙倚湖山欲暮时。

万里来游还望远,三年多难更凭危。

白头吊古风霜里,老木沧波无限悲。

(二)

世有伯乐,然后有千里马。

千里马常有,而伯乐不常有。

故虽有名马,祇辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。

食马者不知其能千里而食也。

是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:

“天下无马!

”呜呼!

其真无马耶?

其真不知马也。

(《马说》)

(三)

水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人甚爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;

牡丹,花之富贵者也;

莲,花之君子者也。

噫!

菊之爱,陶后鲜有闻。

莲之爱,同予者何人?

牡丹之爱,宜乎众矣。

(《爱莲说》)

9.下面对《登岳阳楼(其一)》赏析不恰当的一项是()

A.首联是全诗写景最浓墨重彩的一笔,看似平常,实则细腻。

可以想见诗人的视线由近及远的扫描,逐渐放开,最后融入那苍茫的暮色中。

B.颔联从静态舒缓的景物描写中振起,转而融情入景,借写景而抒发强烈的情怀。

C.颈联诗人以近于直呼的方式,含蓄道出了一个亡国之臣心中的愤懣。

“万里”和“三年”对举,分别从空间、时间的跨度上来叙述其事,收到双重叠加的艺术效果。

D.从本诗风格看,明显表现出老杜特点,陈与义和杜甫一样,都精于炼字炼句,也善于描写议论,可谓神形兼备。

但在模仿的同时,又富于变化,如布控精巧、运作轻灵,情思绵邈。

10.下列理解分析不正确的一项是()

A.《马说》中作者刻画“食马者”与千里马的关系,两相对照,既写出千里马的抑郁不平,也写出不识真才者的愚昧专横。

B.《爱莲说》中第一段的两个“独”字既表现出作者遗世独立、绝不随波逐流的态度,又表明自己不同于陶渊明的生活态度。

C.“食不饱,力不足,才美不外见”写出千里马被埋没的根本原因。

怀才不遇的人常慨叹的两句话是“千里马常有,而伯乐不常有”。

D.《爱莲说》中以“菊”“牡丹”作衬托,含蓄地表达了文章的主旨。

11.解释下面句子中加点的词语。

①徙倚湖山欲暮时徙倚:

_________②三年多难更凭危危:

______

③且欲与常马等不可得且:

_________④亭亭净植亭亭:

_____

12.用现代汉语翻译下面的句子。

①祇辱于奴隶之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

_______________________

②莲之爱,同予者何人?

13.选文

(二)韩愈认为“世有伯乐,然后有千里马”。

你同意这个观点吗?

请谈谈理由。

14.贵港市又称为“荷城”,说明贵港人民对莲的喜爱。

请你根据选文(三),用自己的话概括莲具有的高贵品质。

【答案】9.C10.C

11.

(1).徘徊

(2).指高处(3).犹,尚且(4).高耸的样子

12.

(1).只能在仆役的手下受到屈辱,跟普通的马一起死在槽枥之间,不能获得千里马的称号。

(2).对于莲的爱好,像我一样的还有谁呢?

对于牡丹的爱,那当然是有很多的人了!

13.不同意。

我们要做自己的“伯乐”,主动展示才能,并不断完善自己。

同意。

如果“伯乐”没有慧眼,“千里马”就会被埋没。

14.身处污浊环境而不同流合污、不随波追流;

庄重、质朴,不哗众取宠,不炫耀自己;

)特立独行,正直不苟,豁达大度。

(一)选自《登岳阳楼二首》作者:

陈与义年代:

宋

(二)选自《昌黎先生文集》作者:

韩愈年代:

唐

(三)选自《周元公集》作者:

周敦颐年代:

北宋

参考译文:

(一)巍巍岳阳楼矗立在洞庭湖之东长江之西,夕阳黄昏,没有晚风卷起,楼阁上的招牌静止不动。

登临当年吴国和蜀国的分界之处(荆州),在湖山黄昏下徘徊。

行程万里,今日登高远望是什么心绪?

为避战乱我奔波三年。

登楼凭吊古人,我自己已是两鬓如霜,看着远山的古树,青苍中,隐含无限的伤悲。

(二)世上先有伯乐,然后才有千里马。

千里马常有,但是伯乐不常有。

因此即使有名贵的马,只能辱没在马夫的手里,跟普通的马一同死在槽枥之间,不以千里马著称。

日行千里的马,吃一顿有时能吃尽一石粮食。

饲养马的人不懂得它有能日行千里的能力而像普通的马来喂养它。

这样的马,虽然有日行千里的才能,但吃不饱,力气不足,才能和品德就显现不出来。

想要和普通的马等同尚且不可能,怎么能要求它日行千里呢?

驱使千里马不能按照正确的方法;

喂养它,不能够充分发挥它的才能;

听千里马嘶鸣,却不能懂得它的意思,只是握着马鞭站到它的跟前,说:

"

天下没有千里马!

唉,难道(这世上)是真的没有千里马吗?

恐怕是真的不认识千里马吧!

(三)水上、陆地上各种草本木本的花,值得喜爱的非常多。

晋代的陶渊明唯独喜爱菊花。

从李氏唐朝以来,世人大多喜爱牡丹。

我唯独喜爱莲花从积存的淤泥中长出却不被污染,经过清水的洗涤却不显得妖艳。

(它的茎)中间贯通外形挺直,不牵牵连连也不枝枝节节,香气传播更加清香,笔直洁净地竖立在水中。

(人们)可以远远地观赏(莲),而不可轻易地玩弄它啊。

我认为菊花,是花中的隐士;

牡丹,是花中的富贵者;

莲花,是花中(品德高尚)的君子。

唉!

(对于)菊花的喜爱,陶渊明以后就很少听到了。

(对于)莲花的喜爱,像我一样的还有什么人呢?

(对于)牡丹的喜爱,人数当然就很多了!

9.本题考查了对诗歌语句的赏析能力。

诗歌句子赏析需要我们在了解诗歌的结构和作者思想情感的基础上作答。

C项的赏析不正确,颈联以近于直呼的方式,发出了最高亢最强烈的呐喊,不是“含蓄”。

10.本题考查对文章内容的理解。

解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,把握主旨,联系实际,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出原因。

C项有误,“食马者不知其能千里而食也”才是千里马被埋没的根本原因。

11.本题主要考查点是文言词语的理解。

解答此类题目,一定要先翻译句子,知道句意然后再解释词语,并要注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况,平时要注意积累并识记一些常见的文言词语。

“且”在这里是“尚且”的意思。

12.文言文翻译有直译和意译两种方法。

一般要求直译。

所谓直译,就是将原文中的字字句句落实到译文中,译出原文中用词造句的特点,甚至在表达方式上也要求与原文保持一致。

翻译要求字字落实,译出原文用词的特点,译出原文造句的特点。

“祇”“骈”“宜”是此题中的关键词语,一定要解释准确。

本题考查的是理解并翻译句子的能力,解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。

并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

13.本题考查对作品进行个性化阅读和有创意的解读能力。

这是一道开放性试题,解决此类题型,要注意:

写出感悟最深的一点;

绝对不能脱离文章内容;

要运用议论性的语言;

语言通顺、有条理。

此题可以从“伯乐的重要性”或“善于展示自己的才能”的角度作答。

14.此题考查的是对文章内容的理解,要想抓住文章的内容,必须从故事入手,我们要先理清故事的大意,感知故事的情节。

解答时,需要结合文章的主旨和自己的感悟等方面进行思考分析。

此题可以结合“出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植”来分析莲的品质,作答时注意用自己的语言。

四、古诗文默写

15.①______________________,谁家新燕啄春泥。

(白居易《钱塘湖春行》)

②黄梅时节家家雨,______________________。

(赵师秀《约客》)

③俄顷风定云墨色,______________________。

(杜甫《茅屋为秋风所破歌》)

④___________________,切问而近思,仁在其中矣。

(《〈论语〉十二章》)

⑤陶渊明《饮酒(其五)》中被王国维誉为“不知何者为我,何者为物”的千古名句

是:

______________________,______________________。

⑥某校几位即将退休的老教师建立了一个微信群,他们以苏轼《江城子·

密州出猎》中的六个字“__________,________”作为微信群的名称,表达了不在意年华老去,依然要为理想而努力的愿望。

这件事在学校一时传为美谈。

【答案】

(1).几处早莺争暖树

(2).青草池塘处处蛙(3).秋天漠漠向昏黑(4).博学而笃志(5).采菊东篱下(6).悠然见南山(7).鬓微霜(8).又何妨

.....................

五、综合题

16.根据下面的两个故事,仿照上联,拟出下联。

①亲尝汤药:

汉文帝刘恒,汉高祖第三子,为薄太后所生。

他以仁孝之名闻于天下,侍奉母亲从不懈急。

母亲卧病三年,他常常目不交睫,衣不解带;

母亲所服汤药,他亲口尝过后才放心让母亲服用。

②扇枕温衾:

汉朝时期,孝子黄香的母亲早逝,他知书达理,在炎热的夏天,用扇子扇凉席子让父亲入睡。

冬天则先钻进被窝温热被子再让父亲睡。

他当魏郡太守时当地遭遇洪灾,他拿出自己的俸禄和家产救济灾民。

人们称他“天下无双,江夏黄香”。

横批:

孝德为本

上联:

刘恒亲尝汤药侍母仁孝闻名

下联:

【答案】黄香扇枕温衾奉父天下无双

【解析】此题考查学生根据材料补写对联的能力。

对联是中国传统文化中的奇葩,补全对联这一题型是近年来中考语文中出现的一种新题型,结合了积累运用、综合实践的考查。

上联内容概括了刘恒“孝”的表现,格式为:

人名、事件、评价。

下联应结合第②个故事来回答,人物为黄香,从“在炎热的夏天,用扇子扇凉席子让父亲入睡。

冬天则先钻进被窝温热被子再让父亲睡”可以概括出主要事件,“天下无双,江夏黄香”是对他的评价。

可据此来回答。

17.在下面空格内填入汉字,组成三个成语,将三个成语用规范美观的汉字书写在答题卡的田字格内。

【答案】.洗耳恭听听天由命(听天拱命)为民请命

【解析】此题考查学生对成语的积累以及规范书写汉字的能力。

“洗耳恭听”指洗干净耳朵恭恭敬敬听别人讲话,这是请人讲话时的客气话。

“听天由命”指听任事态自然发展变化,不做主观努力。

“为民请命”泛指有相当地位的人代表百姓向当权者陈述困难,提出要求。

在书写时要注意“恭”的结构要安排好。

现代文阅读

光的温度

(1)当于老师宣布女子4×

100米接力赛开始报名时,我感到自己的脸有点发烫,忸怩了片刻,终于在众目睽睽之下笨拙地站了起来。

周围的目光锐利得叫人害怕。

我不该心虚的,我的身体已经好了呀。

(2)我把目光投向班长,她握在小胖手里的笔抖来抖去,一个个名字利落地出现在秋季运动会的报名单上,报完名的女孩子微笑着坐下来,小马尾辫儿黑亮亮的,闪烁着午后金灿灿的阳光。

别人都坐下来了,唯独我一人还木然地站着。

(3)我目不转睛地盯着班长的手,希望她快点写上我的名字。

可是她却投来疑虑的目光。

片刻后,她无奈地把我的名字写上了。

就当我如释重负地坐下来的时候,我瞥见了于老师纠结的目光。

(4)我知道,她不想让我上场。

由于名额有限,我和另一个女孩子只有一个人能报名。

那个女孩是大伙儿公认的最佳人选,她跑得快,动作敏捷。

而我,从入学到四年级一直体质孱弱,在运动会上总扮演一个吃着零食鼓掌的看客角色。

可是偏偏今天她因病没来上学,而我就趁此机会报名了。

我真的好想参加一次运动会呀,何况我也不会拖班级后腿的,暑假的时候,我经常和母亲去锻炼身体,经过整个假期的锻炼,三年前的那张沉重的化验单已经变得很轻、很轻。

(5)我在自豪中度过了几天,接着就领教了班主任的绝对权威。

那天下午,我正跟伙伴们在操场上玩得高兴,突然有同学来传话说于老师决定把我换掉。

我的心如同被一场冷雨浸透了。

我飞快地跑回教学楼,推开门冲进教室,撞见班长正和老师调整运动员的名单。

也许是我的脚步声太大了点儿,我一进门她们就猛地回过头来。

我用哀求的目光望着于老师,额前的刘海儿很长,挡住了我的视线,但我相信她一定能感觉到我看她的目光是多么幽怨。

我转身离开了。

(6)那天下午的课我一点儿也没听进去,心里想着于老师那张具有“山地地貌”的大黄脸。

她为了所谓的班级荣誉,剥夺了一个孩子在小学最后一次也是唯一一次参加运动会的机会。

(7)晚上,于老师打电话过来,向我解释为什么不让我参加运动会。

她细声细气地解释着,那可怜劲儿好像受委屈的人是她似的:

“孩子,老师知道你很想参加运动会,但是老师以前看过那份化验单,你的身体真的恢复了吗……”我根本没听进去,觉得老师是在敷衍我,那张化验单可是三年前的旧事了。

(8)我终于还是没有参加那次运动会。

(9)毕业的时刻终于来临了。

毕业典礼那天,大家都在操场上聊天、散步。

我在和班长的交谈中偶然得知,那次运动会前,于老师得知我要参加,思来想去还是不放心,特意把我以前交给她的化验单的复印件托人带到医院去问,结果还真把她吓了一跳……我瞪着一双惊讶的眼睛。

(10)我小学时没少和于老师作对,因为一些小的摩擦,对她常带着一些敌意,所以忽略了老师的呵护中散发出来的光芒,忽略了那些光的温度,甚至只感觉到了冰冷。

(11)可在毕业那天的午后,一片古铜色的厚重的阳光层层叠叠地洒下来,光的温度均匀地敷在我的脸上,好似有无数只白色的蝴蝶,翅膀上洒满温暖的金色,向我飞来。

18.根据文章内容填写下表。

故事情节

心情

开始报名接力赛

感到脸上有些发烫

_________

_______

幽怨

19.根据故事的内容,请补写出第(9)段省略号处于老师的心理活动。

20.请从修辞的角度赏析第(11)段。

21.标题“光的温度”有什么含义?

22.结合下面的链接材料,说说文章中的老师和魏巍笔下的老师,你更喜欢哪一个?

请说明理由。

仅仅有一次,她的教鞭好像要落下来,我用石板一迎,教鞭轻轻地敲在石板边上,大伙笑了,她也笑了。

我用儿童的狡猾的眼光察觉,她爱我们,并没有存心要打的意思。

(魏巍《我的老师》选段)

【答案】18.

(1).如愿以偿报了名

(2).如释重负(3).班主任取消了我的报名资格

19.示例:

虽然这孩子很想参加运动会,但是她病情这么严重,参加体育运动是很危险的,为了她的身体,我宁愿让她怨恨我,也不能让她参加运动会。

相信她会明白我的苦心的。

20.运用了比喻的修辞手法,把照在“我”我脸上的阳光比作蝴蝶,生动形象写出了“我”毕业前得知班主任取消“我”报名资格的真相后内心的温暖、感动和幸福之感,以及表达对无微不至地关心自己的老师的无限感激之情。

21.“光的温度”这个标题,一语双关,表面上写了阳光的照耀,深层含义是指老师的呵护中散发出来的光芒。

22..示例:

我更喜欢文中的老师,她对学生无微不至的关心照顾,细心呵护,