中国传统建筑之木结构Word文档下载推荐.docx

《中国传统建筑之木结构Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国传统建筑之木结构Word文档下载推荐.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

以此,凡三种文明因其地理条件不同而形成不同的建筑传统,或有可考之处。

其次,从更深层次的文化及宗教领域来看待,埃及法老向往灵魂转世而永世长存,石材的坚硬和恒久正是这种这种内在信仰的外在表现,因此我们得以在今天仍能瞻仰金字塔。

西方文明则总偏向创造高高凌驾于凡俗之上的神灵,尽管希腊的神灵十分人性化,但是始终相信外在的实物的恒久性暗合内在神灵或精神的永久性,因此我们得以在今天仍能看到希腊的雅典娜神庙。

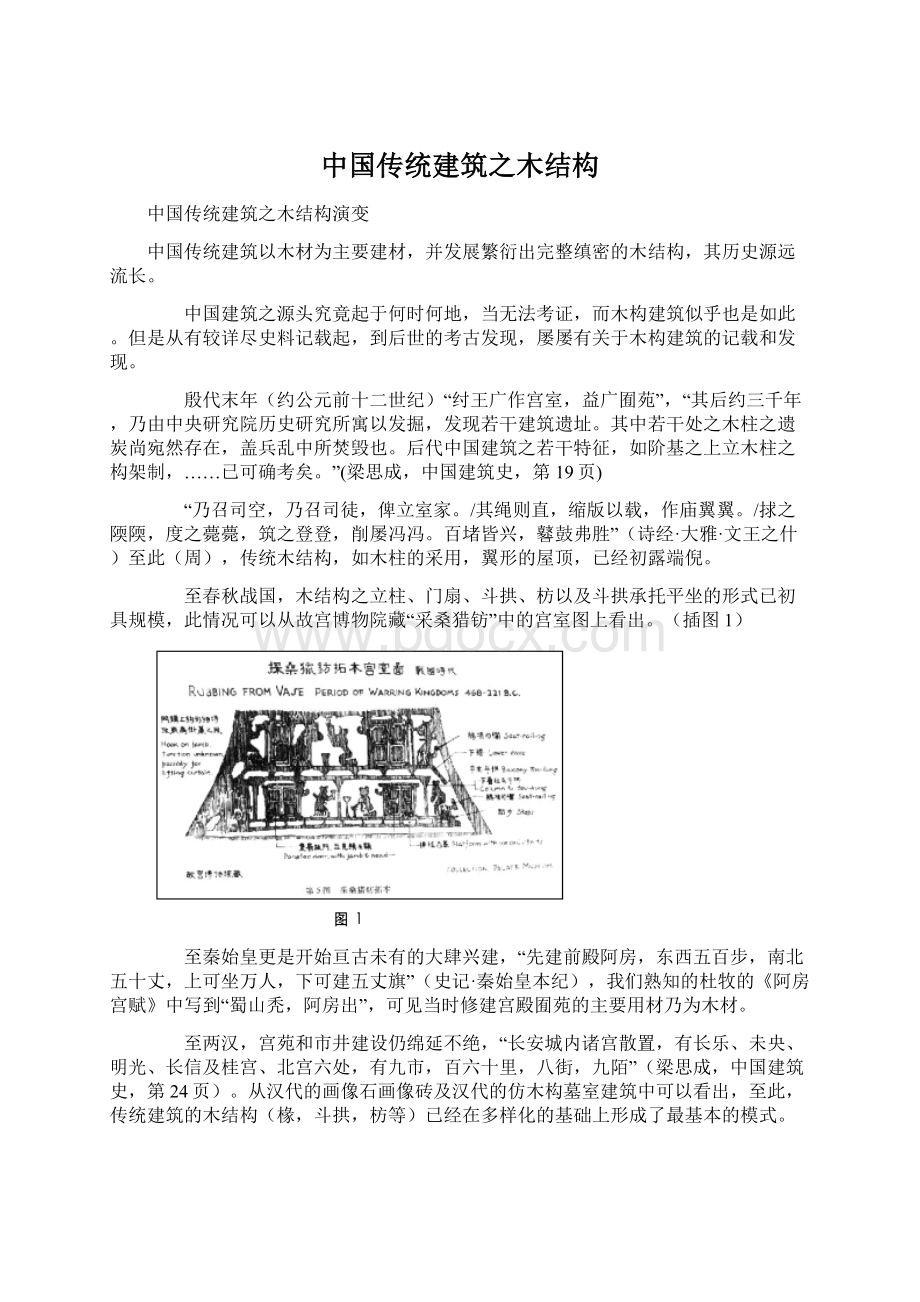

然而与此两种文明不同的中华文明,首先其宗教信仰的传统较弱,“中国的文化原本就是以‘人文主义’为基本精神的,‘世俗化’的倾向是十分显著的。

反映'

今世'

生活的居住空间与环境构成了中国建筑文化的主体。

”(赵辰,“民族主义”与“古典主义”--梁思成建筑理论体系的矛盾性与悲剧性之分析),其次宗教信仰也趋于世俗化,“除了一些特殊的祭坛、石窟之外,中国文化传统中绝大多数的寺、庙、楼、观都未在建筑形态上形成与居住空间环境完全的对立。

供奉神灵的尊贵空间环境与居住空间环境在布局思想方面和建造方式方面都没有本质的区别,同样是庭院布局和木构建造。

李约瑟(JosephNeedham,1900-1995)在论及中国建筑中不若其他文明体系中以石构来构筑神灵所需的纪念性时道:

'

……中国人的心态在本质上是世俗化的,热爱生活和自然。

以此,神灵也需要舒服地坐在家庭或宫殿的厅堂里被朝拜,或者完全不被朝拜。

”(同上)中国人似乎并不追求外在器物的永久性来象征内在永久的精神,或者说,中国的文化对实在的器物往往是抱着顺其自然的态度,其最高境界就是“无为”。

如梁思成先生所言:

“中国建筑既以木材为主,宫室之寿命固乃限于木质结构之未能耐久,但更深究其故,实源于不着意于原物长存之观念,盖中国自始即未有如古埃及刻意求永久不灭之工程,欲以人工与自然体竟久存之实,且既安于新陈代谢之理,以自然生灭为定律;

视建筑且如被服舆马,时得而更换之;

未尝患原物之久暂,无使其永不残破之野心。

”(梁思成,中国建筑史,第11页)

中国传统建筑木结构细节分析:

1.木结构的类型:

叠梁式、穿斗式、井干式

叠梁式木结构,是指在台基上立柱,柱上支梁,梁上放短柱,其上再支梁,梁的两端并承檩,如此层叠而上,到最上层的梁中间放脊瓜柱(蜀柱或宋之侏儒柱)以承脊檩。

叠梁式木结构可分为作斗拱和不作斗拱的。

这种结构的主要优点是室内少柱或无柱,可以获得较大的室内空间,缺点则是用材较多,耗材相应更多。

广泛应用于中国北方地区。

(插图2)

穿斗式木结构,是指柱距较密、柱径较细的落地柱和短柱直接承檩,柱间不施梁,而用若干穿枋联系。

这种结构的优点在于用材较小,山面抗风性能好,缺点则是室内多柱,空间不够开阔。

在中国南方地区应用较广泛,例如苏州园林内的木结构多为穿斗式,可能为该地少森林而缺大木料的原因。

(插图3)

井干式木结构是指,将圆木或半圆木两端开凹榫,组合而成矩形木框,层层相叠而成墙壁,实为木承重结构墙。

这种结构因其材料的长度对房屋的进深限制很大,所以应用并不广泛。

2.材契:

中国传统建筑的材契尤若现代的标准化,是建筑的用材规范。

“材有二义:

(一)指建筑物所用某标准大小的木材而言,即斗拱上之拱,及所有与拱同广厚之木材是也。

材之大小共分八等,视建筑之大小等第,而定其用材之等第。

(二)一种度量单位'

各以其材之广,分为十五分,以十分为其厚。

凡屋宇之高深,名物之短长,曲直举折之势,规矩绳墨之宜,皆以其所用材之分,以为制度焉'

。

两材之间,以斗垫托其空隙,其空隙距离为六分,称为契。

凡高一材一契(即高二十一分)之材,谓之足材。

”(梁思成,中国建筑史,第15页)此为宋代材契的标准,即高(广)十五分,厚十分,契六分。

到了清代,用“斗口”制代替了“材契”制,斗口也就是宋代的材厚。

如斗口一寸,则拱高一寸四分,称为单材拱。

3.柱式的运用:

中国传统建筑很早即形成了以柱为主要承重构件的模式,这样使得墙体不承担重量,从而进一步使得门窗的安置十分自由,不受限制。

两柱之间的距离称为“一间”,它是木构建筑平面、空间和结构上的基本单元。

如北京故宫太和殿“广十一间、深五间”,中和殿“其平面作正方形,方五间”(梁思成,中国建筑史,第222页)。

柱子总的来分,可以分为外柱和内柱,按结构所处的位置可以分为檐柱、金柱、中柱、山柱、童柱等。

我们拿一个典型的柱子来看柱子的构成,它可分为以下几个部分:

柱头、柱身、櫍和柱础,其中柱础又由盆唇、覆盆和础组成(见图6)。

柱又分梭柱和直柱两种,所谓梭柱是指柱上端三分之一,卷杀渐收(如图4),直柱则没有此明显卷杀。

柱式的另一个特点是角柱(相对于平柱言)生起,即自中间的柱子向角柱逐渐加高,可以加增翘起之感(如图5)。

柱式的“侧脚”,是指柱首微侧向内的做法。

这两个特点均能增加建筑的安定之感。

早期木柱多为圆形断面,下端埋于土中,然后用土填塞柱穴,再予夯实。

商代则已出现用卵石为柱础,再加铜櫍。

秦代开始使用方柱,汉代石柱更增加了八角、束竹、凹楞、人像柱等样式,并出现倒栌斗式柱础,柱身也有了直柱与梭柱之分,但由于实物都是仿木构的石柱,与真实木柱恐怕有距离。

南北朝受佛教影响,出现了高莲瓣柱础和印度、波斯、希腊式柱头,但外来的形式后来没有得到发展。

唐、五代柱多为八角和圆形断面。

宋代现存的实物中,木柱以直柱为多,柱头略加卷杀,断面多为圆形,并且多保留了"

角柱生起"

和"

侧脚"

的做法。

自元以后,梭柱多保留在南方,北方仍以直柱为常有。

而柱础的做法在江南和巴蜀地区较多见,可能是因为南方地气潮湿,柱础起到了很好的隔潮防腐的作用。

4.斗拱的实施:

斗拱结构在中国木结构建筑中是一个十分重要的构件,有人曾把中国建筑的木柱和斗拱类比于西方建筑的石柱和柱头,“中国古代木构建筑的斗拱,在形式上被理解成十分重要的构件,部分的原因是来自于其位置类似于西方古典柱式的柱头。

在相当长的一段时间里,中国木构建筑的柱子带斗拱的形象,被相对于西方建筑传统的柱式来看待”(赵辰,“民族主义”与“古典主义”--梁思成建筑理论体系的矛盾性与悲剧性之分析),实际上,斗拱与其说起到装饰的作用不如说更多地起结构的作用,其作用大概有二:

其一,鉴于木材的材性,其順纹方向的抗劈裂强度远小于横截面方向的抗压强度,斗拱的使用正是对这一特性的扬长避短的利用。

其二,斗拱的使用,使屋檐的挑出大大增加,这样,雨水就更不易淋湿檐柱,防止其受潮腐蚀变形。

斗拱的构成简单分为三部分:

斗、拱和昂。

斗(升):

斗是直接承重横拱、枋或梁的木方。

就斗细分又有很多中,比如,位于一组斗拱最下的称为坐斗(宋称栌斗,汉称栌),位于挑出的翘(宋称华拱)头上的叫十八斗(宋称交互斗)。

位于横拱两端的斗叫三才斗(宋称散斗)。

位于翘与横拱等交叉中心上的叫槽斗子(宋称齐心斗)。

这些斗尽管名称各异,但是形状几乎相同,只是尺寸有大小,开槽有分别。

坐斗的正面槽口叫“斗口”,清工部的《工程做法则例》中将它定为建筑尺度的标准。

斗口两侧凸起的部分称为“斗耳”,其下平直的部分称为“斗腰”(宋称“斗平”,再下内切的部分称为“斗底”(宋称“斗欹”)。

没有斗耳的斗称为“平盘斗”。

(见图6)汉代斗拱实物,见于崖墓、石阙和石室,可以看出汉代的栌体形较大,断面为方形或矩形,已有平盘斗和槽口斗之分,但是斗耳和斗平的比例尚未确定。

南北朝至唐代都用方斗,至宋代又出现圆形斗、多瓣形斗、讹角斗等多种形式。

此后斗形多为方形。

在宋代,对斗耳、斗平和斗欹高度做了规定,为4:

2:

4,后代基本沿用此制。

图6:

柱、斗、拱和昂(梁P6)

此前面三项为斗拱的一般组成构建,通过这三者的各种不同组合,构成了丰富的斗拱结构。

若干个斗与拱垒叠而成“铺作”,分为“柱头铺作”(柱头上的斗拱)、补间铺作(柱与柱之间的斗拱)、转角铺作(角柱上的斗拱)。

凡是内外出跳的拱或昂,计其数,称为一定数量的“跳”(见图9)。

栌斗中心或每跳跳头若有作横拱(与建筑正立面平行的拱),称为“计心”,若不作横拱,称为“偷心”,只用一层横拱的称为“单拱”,用多层横拱的称为“重拱”。

从汉代的画像砖石和崖墓、石室中的石斗拱可以看出,当时的斗拱形式多数为“一斗三升”,或有少数“一斗两升”和“一斗四升”,并已有“单拱”和“重拱”之分,出跳最多可到三四跳。

至于斗拱位置已分“柱头”和“补间”。

然而在转角处,两面斗拱如何交接似乎还没有一个完满的解决方案。

魏晋南北朝时期,柱头铺作仍多为“一斗三升”,但是拱心小块已经演进为宋之“齐心斗”的形式,补间铺作则有人字形铺作的出现,并有直线和曲线两种形式。

唐代是斗拱发展的重要时期,根据五台山南禅寺和佛光寺大殿可知,当时的斗拱形式已趋于多样化,柱头铺作已经相当完善,并使用了下昂。

但补间铺作仍较简单,基本保留了两汉、两晋南北朝时期的人字形、斗子蜀柱和一斗三升的做法,有的虽然出跳,但跳数较少,出檐重量主要由柱头铺作来承担。

由此可见,唐代柱头铺作的尺寸雄大,有其结构上的来龙去脉。

宋代被认为是斗拱发展的成熟期,比如,转角铺作已经完善,补间铺作和柱头铺作的尺度和形式已经统一,各种斗拱的组合形式十分多样化。

同时规定了材契的标准,以此作为建筑的标准。

从宋初到南宋末,斗拱的比例尺度逐渐减小。

“就实例言,……独乐寺观音阁,应县木塔,奉国寺大殿等,其斗拱与柱高之比例,均甚高大,斗拱之高,竟及柱高之半。

至宋初实例,如榆次永寿寺雨花宫,……比例则略见简缩。

北宋之末,如初祖庵……斗拱之高仅柱之七分之二,在比例上更见缩小。

至于南宋及金,如苏州三清殿……,斗拱比例则更小,此三百年间,即此一端已可略窥其大致。

”(梁思成,中国建筑史,第173页)元代斗拱尚大,昂尾挑起,仍保留有杠杆的作用。

补间铺作较少。

明清二代,斗拱与柱高的比例又开始减缩,仅为柱高的五分或六分之一。

补间铺作日益增多,多至四朵六朵,甚至八朵,似乎更偏重于其装饰而非结构的作用了。

在材料的使用上,至明清,已经完全丧失了宋代的“材契”的概念,仅以斗口(材料的宽度)作为标准。

“于是柱头枋上,往往若干材'

实拍'

累上,已将契之观念完全丧失矣”。

(梁思成,中国建筑史,第263页)

拱:

拱是指斗口伸出承斗或升之重量的木构件。

拱按其不同位置又可分为多种,凡是向内外挑出的拱,清称为翘(宋称华拱或卷头),跳头上第一层横拱称为瓜拱(宋称瓜子拱),第二层万拱(宋称慢拱)。

最外跳在挑檐檩下的、最内跳在天花枋下的称为厢拱(宋称令拱)。

出坐斗左右第一层横拱叫正心瓜拱(宋称泥道拱),第二层叫正心万拱(宋称慢拱)。

(见图6)

汉代的石斗拱形有两种,“或简单向上,为圆和之曲线,或为斜杀之曲线相联,殆即后世分瓣卷杀之初形,如魏唐以后所通常所见。

或弯作两相对顶之S形”(梁思成,中国建筑史,第38页),但木构斗拱是否采用此式尚不可确定。

大概到唐代,拱的形式才统一起来。

宋代更是对各种拱的长度、卷杀有详细规定,其用材也有规定(见前文“材契”部分)。

昂:

是斗拱中斜置的木构件,“昂尾斜上,压于梁或檩下,利用杠杆原理,以挑起檐部。

”(梁思成,中国建筑史,第15页)昂又分上昂和下昂,以下昂使用较多。

(见图6) “汉代建筑中还未发现此项构件,唐佛光寺大殿柱头铺作中的批竹昂是现知最早的实例。

它的后尾延伸至平暗(天花)以上的草栿之下,但补间铺作中尚未使用。

宋柱头铺作也有这种做法,唯昂尾稍短,而下檐则用了昂式华拱,是假昂的一种。

此外,也有施插昂的。

补间铺作多用真昂,昂尾斜上,托于下平檩下。

上昂始见于宋代建筑的内槽铺作,下端撑在柱头枋处,上端托在内跳令拱以下。

元以后柱头铺作不用真昂。

至清代,代下昂的平身科又转化为镏金斗拱的做法,原来斜昂的结构作用以丧失殆尽。

”(中国建筑史,中国建筑工业出版社,第192页)

5.房屋的构架:

(1).梁(宋称栿):

梁为叠梁式木结构建筑中连接柱子和承托屋架(直接承托檩)的重要结构部件。

按它在构件中的部位,可以分为单步梁(宋称剳牵),双步梁(宋称乳栿),三架梁(平梁),五架梁(宋称四椽栿),七架梁(宋称六椽栿),顺梁,扒梁,角梁(阳马)等。

按照它和天花板的位置关系可以分为明栿和草栿,明栿即为位于天花之下的梁,草栿是指位于天花之上,未经刨整的梁。

按其外形又可以分为直梁和月梁,月梁相较于直梁其外形的不同之处在于其梁肩呈弧形,梁底微内凹。

(如图11)

宋代木梁的高宽比均为3:

2,清代大约为5:

4或6:

5。

截面多为矩形,南方住宅中有的梁断面为圆形,称为“圆作”。

梁头在汉代明器中作垂直截割,唐代出现批竹梁头,宋元建筑常用的为蚱蜢头式,明清则多用卷云或挑尖。

附图7、8:

善化寺(山西大同县)大雄宝殿断面平面图(梁P134),乳栿、四椽栿、六椽栿等。

图8

(2).檩(lin)(桁heng):

中国传统建筑中,在梁(或柱)和椽之间起过渡承重作用的构件称为桁。

按其部位分,可以分为脊桁(宋称脊抟),上金桁(宋称上平抟),中金桁(宋称中平抟),下金桁(宋称下平抟),正心桁(檐抟),挑檐桁(撩檐抟)等。

“唐代托抟(檩)用替木。

宋代撩檐抟下或用替木或用通长的撩檐枋,平抟或脊抟下则托以襻(pan)间。

这是由素枋结合替木和斗拱的支撑,《营造法式》中有两材襻间、单材襻间、捧节令拱、实拍襻间等。

”(中国建筑史,中国建筑工业出版社第193页)

附图9:

脊桁,上金桁,中金桁,下金桁,正心桁和挑檐桁。

各种襻间。

(教P189)

图9

(3).椽:

是垂直搁置于桁(檩)上,直接承载屋面载荷的构件。

按其部位可以分为飞檐椽(宋称飞子、飞檐)、檐椽、花架椽、脑椽、顶椽等。

(见图6)。

(4).屋顶的举架(宋称举折):

举是指屋架的高度,通常按建筑的进深和屋面材料而定。

“折”,是因为各个檩升起一定高度从而构成一个折线形的屋面坡度。

求得其曲线的过程,称为“定侧样”。

宋代的举折一般为1/4或1/3,至清代举架增陡,有的建筑甚至达到1/2(如图10)。

这有审美角度的原因和设计方法的原因。

“宋式之举折,先定举高,然后自上而下,每扶缝下折少许,而成曲面线。

清式则自下起,第一步(即宋所谓缝)五举,(即第一部举之高等于第一步水平长度之十分之五;

第二步六举,第三步六·

五举,第四步七·

五举乃至九举等。

各部举度递增,相缀而成曲线,其屋脊之地位,乃由下逐步递举而取得,非若宋式之预定者。

其结果清式屋盖陡峻,遂成两时期各有特征之一。

”(梁思成,中国建筑史,第18页)

图10

(5)叉手,蜀柱(侏儒柱):

此两种结构是用来承载脊桁(抟)的木结构。

叉手支撑在侏儒柱两侧,汉代已有,到北魏时已通常使用(此处均是由石结构或美术图画中来推测当时的木结构),宋、辽、金、元之建筑中和侏儒柱合用,到明代已经很少出现,至清代几乎不用,而只用侏儒柱。

(见图7)

(6)其它:

驼峰、替木等。

驼峰:

是在明造梁架中配合斗拱使用承载梁栿的构件,因其形如驼峰而得名。

(如图9)

替木:

支撑在栌斗或令拱上的短木以托梁枋,开始时均为矩形断面,后来下端渐有卷杀。

到宋代时,替木通长连续如撩檐枋。

6.枋:

常用的枋有“额枋”(宋称“阑额”)、“平板枋”(宋称“普拍枋”)、檐枋、上金枋、下金枋、脊枋等。

下面着重讲一下额枋和平板枋。

a)额枋:

是柱子上端联络和承重的木构件。

南北朝的石窟建筑中可以看到此种结构,可称为“额枋”其实与下面要讲的“平板枋”类似,位于柱子上端以托起斗拱等。

(如图11,山西太原天龙山北齐石窟)隋、唐以后移到柱间,到宋代始称为“阑额”。

它有时为两根并用,上面的一根叫大额枋(清代的称谓),下面的一根叫小额枋(清代的称谓,宋称为由额),两者之间使用垫板(宋称由额垫板)。

在内柱中使用的额枋又被称作“内额”,位于柱脚处的类似木结构叫做“地栿”。

图11

b)平板枋:

位于阑额之上,用来承托斗拱的木结构。

始见于唐代,“玄奘塔下三层均以普拍枋承斗拱,……可知普拍枋之用,于唐初已极普遍,且其施用相当自由也。

”(梁思成,中国建筑史,第86页)后世在阑额与普拍枋的尺寸上又不断的演变。

“普拍枋虽已见于唐初,然至北宋末,尚有省而不用者,如初祖庵是也,其用普拍枋者,则早者扁而宽,如薄伽教藏,与阑额在断面上作‘T’字形,其后渐加厚,如大同善化寺三圣殿及山门,普拍枋阑额所出无几。

至明清则普拍枋竟狭于阑额矣。

”(梁思成,中国建筑史,第176页)

7.天花板:

平棋(棊),平暗(闇),藻井。

中国传统建筑在大体上是实施结构暴露式的做法,一般只在结构件上实行简单的装饰点缀,而不是将结构掩盖起来。

“建筑上的美,是不能脱离合理的,有机能的,有作用的结构而独立。

能呈现平稳,舒适,自然的外象;

能诚实的袒露内部有机的结构,各部的功能,及全部的组织;

不事掩饰;

不矫揉造作;

能自然的发挥其所用材料的本质的特性;

只设施雕饰于必需的结构部分,以求更和悦的轮廓,更谐调的色彩;

不勉强结构出多余的装饰物来增加华丽;

不滥用曲线或色彩来求媚于庸俗;

这些便是'

建筑美'

所包含的各条件。

”(林徽音:

《绪论》,载梁思成:

《清式营造则例》(北京:

中国建筑工业出版社,1981))中国传统建筑和中国的传统人文思想所吻合的一点是,求得所有对立事物间的内部平衡,关键是把握内在的“度”的问题。

从而我们来看中国传统建筑的天花的做法,从其功用看,似乎起"

掩盖"

的作用,然而它本身仍作为建筑的一个有机的结构件,如若用之得当、用之有度,其作用是"

以求更和悦的轮廓,更谐调的色彩"

,而当它过于追求多余的装饰和媚俗的曲线和色彩时,其作用也许就有悖于"

建筑美"

的原则了。

a)平棋与平暗:

平棋为矩形的木框,木框中方较大的木板,板下有时施以彩绘或贴以彩色图画。

平暗的做法是,用天花枋(宋称平棋枋)组成木框,框内放置小而密集的木方格。

佛光寺大殿就有这种做法。

一般的民居则就地取材,用竹、高梁杆组框,然后糊纸。

b)藻井:

它是一种高级天花,一般只用于官式建筑。

形式有方形、矩形、八角、圆形、斗四、斗八等。

藻井始于汉代,在两晋南北朝时期的石窟中也屡屡可见,其上常常绘以精美的图画,如莲花、飞天。

后世的藻井形式大约沿用此式,只是彩绘和雕刻的水平在逐步提高。

如明代南溪旋螺殿的以斗拱构成的如意斗拱,清代故宫太和殿的蟠龙藻井藻井,从其单体的装饰来讲都是藻井中的精品。

8.门窗:

因中国传统建筑采用的是框架式结构,免去了墙体的承重要求,使得墙体安排十分自由,从而,建筑中无承重作用的木门窗作为重要的立面形式广泛出现。

“屋顶与台基间乃立面主要之中部,无论中国建筑物之外表若何魁伟,此段正面之表现仍为并立之木质楹柱与玲珑之窗户相间而成,鲜用墙壁。

左右两面如为山墙,则又少有开窗辟门者。

”(梁思成,中国建筑史,第9页)

门通常又可分为“板门”,“隔扇门”(宋称“格子门”)

a)板门:

用于城门或建筑的大门,一般为两扇。

《营造法式》规定每扇板门的高宽比为2:

1,最大不超过5:

2。

i.棋盘板门:

先以边挺与上下抹头组成边框,框内置穿带若干条,在框的一面钉板,四面平齐不饰线脚。

高级的还要加门钉和铺首(兽头状门拍环)。

比如佛光寺大门即为带铁钉的板门。

ii.镜面板门:

门扇不用木框,完全用厚木板拼合,背面用横木联系。

(2)隔扇门:

隔扇门作为建筑的重点装饰面一直是整个建筑的一个亮点。

(如图12,13)隔扇门始于唐代,后世广泛使用,一般可作为建筑的外门或内部隔断。

每扇的高宽比为3:

1至4:

1不等。

隔扇门也是由边挺和抹头组框。

早期的抹头较少,宋代常见的是四抹头,后来逐渐增多,明清以五、六抹头为常见。

隔扇的重要装饰面是“花心”和“裙版”两部分。

唐代的花心较朴素,一般为直棂或方格,宋代又出现了柳条框形。

到明清,花心的样式更是不胜枚举,几乎可汇成一部图谱。

裙版在唐代多为素板,宋以后裙版的装饰增多,一般饰以花卉和人物的浅浮雕。

同时边挺和抹头可以用各种线脚来丰富其样式。

有时甚至在合角处包以铜角页,兼有装饰和加固的作用。

窗:

唐以前的窗以直棂窗为主,固定不能开启,宋以后开关窗开始增多,在类型和外观上有很大的发展。

可以大致分为以下几种:

(1)直棂窗:

唐宋为人们广泛使用,明以后逐渐为槛窗所替代。

b)槛窗:

施于殿堂门左右的槛墙上的窗,和隔扇门的形式十分相近,所不同的是它只有花心和腰华板,而无裙版。

(如图13,14)

c)支摘窗:

支窗是可以支撑的窗,摘窗是可以摘卸的窗,合而称为“支摘窗”。

清代的支摘窗也用于槛墙上,上部为支窗,下部为摘窗二者面积大约相等。

南方建筑因夏季需要加多的通风,故支窗面积大于摘窗。

d)横披:

当建筑较高大时,可在门窗上再设槛,上设横披,即可通风采