高三生物考点导学生物的进化Word下载.docx

《高三生物考点导学生物的进化Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高三生物考点导学生物的进化Word下载.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

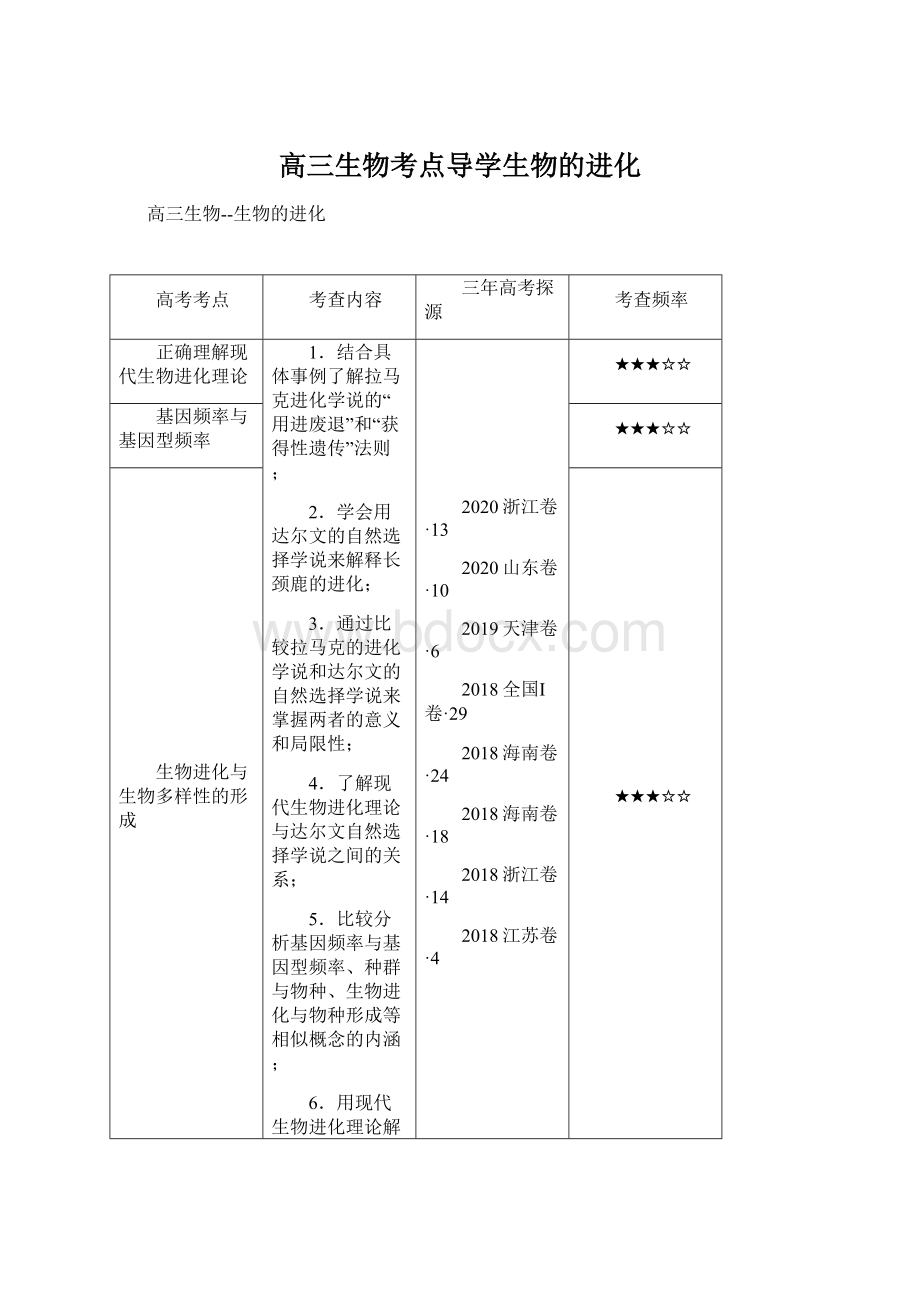

人类

选择结果

对生物自身生存有利,对人类不一定有利

满足人类各种需求

速度

慢

快

(2)选择对基因频率的影响

①选择的直接对象是具有某特定性状表现的生物体。

②选择的实质是控制某特定性状表现的基因。

③选择的结果:

从生物个体角度看导致生物个体生存或死亡;

从基因角度看导致控制某特定性状基因的频率上升或下降。

3.图解物种形成的两种典型模式

(1)渐变式——经长期地理隔离产生

(2)爆发式——短时间内即可形成,如自然界中多倍体的形成

4.物种形成的环节及隔离导致物种形成

(1)三个环节:

突变和基因重组、自然选择、隔离,三者关系如图所示:

(2)隔离导致物种的形成

一个种群

多个小种群

种群基因频率定向改变―→亚种

新物种

只有地理隔离而不形成生殖隔离,能产生亚种,但绝不可能产生新物种。

②生殖隔离是物种形成的关键,是物种形成的最后阶段,是物种间的真正界限。

生殖隔离有三种情况:

不能杂交;

杂交后代不活;

杂交后代活而不育。

5.对物种和进化标准的判断技巧

(1)判断两个种群是否属于同一物种的标准,是看它们之间是否存在生殖隔离,若存在生殖隔离,则一定是两个物种。

(2)判断种群是否进化的标准,是看其基因频率是否发生了变化,若种群基因频率没有发生变化,则种群没有发生进化。

【易混易错】

(1)物种形成与生物进化不同

内容

物种形成

生物进化

标志

生殖隔离出现

基因频率改变

变化后与原生物关系

属于不同物种

可能属于同一个物种,也可能属于不同的物种

(2)生物进化不一定导致新物种形成。

生物进化的实质是种群基因频率的改变,这种改变可大可小,不一定会突破物种的界限。

(3)新物种形成则说明生物进化了。

(4)自然选择直接作用的是生物个体,而且是个体的表现型。

考法一

(2019·

上海高考真题)关于语言基因FOXP2的基因在所有灵长类动物中都存在,但人类的该基因序列中存在部分碱基替换。

这一发现为人类获得语言能力提供了()

A.比较解剖学证据B.胚胎学证据C.古生物化石证据D.生物化学证据

【答案】D

【分析】

生物进化的证据有化石证据、比较解剖学上的证据、胚胎学上的证据和生物化学证据等。

生物化学证据:

比较分析不同生物细胞中的某种化学物质,如细胞色素c,通过研究分析亲缘关系越近的生物,该蛋白质氨基酸组成越近似,反之,亲缘关系越远,氨基酸组成差异越大。

【详解】

根据以上分析和题意可知,语言基因FOXP2的基因在所有灵长类动物中都存在,但人类的该基因序列中存在部分碱基替换,由于基因是化学物质,所以这种差异为生物进化提供的是生物化学证据。

综上所述,D符合题意,A、B、C不符合题意。

故选D。

考法二

(2021·

浙江高考真题)选择是生物进化的重要动力。

下列叙述正确的是( )

A.同一物种的个体差异不利于自然选择和人工选择

B.人工选择可以培育新品种,自然选择不能形成新物种

C.自然选择保存适应环境的变异,人工选择保留人类所需的变异

D.经自然选择,同一物种的不同种群的基因库发生相同的变化

【答案】C

选择包括人工选择和自然选择。

按照达尔文的研究,生物中普遍存在着变异,而且很多变异有遗传倾向,通过选择,有利变异被保存下来,并不断得到积累,微小变异累积成显著变异。

新的类型、新的物种由此产生。

达尔文认为,自然选择是进化的一个重要动力和机制。

A、同一物种的个体差异,利于自然选择和人工选择,A错误;

B、人工选择能培育出新品种,自然选择也能形成新的类型、新的物种,B错误;

C、自然选择是自然界对生物的选择作用,使适者生存,不适者被淘汰;

人工选择是人们根据自己的需要,对合乎要求的变异个体进行选择,最后选育出新品种,C正确;

D、由于同一物种不同种群所处的自然环境可能不同,故在自然选择的作用下,同一物种的不同种群的基因库可能发生不同的变化,D错误。

故选C。

1.(2021·

重庆一中高三月考)查尔斯·

达尔文(1809~1882)于1859年出版了《物种起源》,提出了进化论的两大学说:

共同由来学说和自然选择学说。达尔文的进化论学说对人类社会产生了深刻的影响,并且随着生物科学的发展,形成了以自然选择学说为核心的现代生物进化理论。下列有关阐述,不合理的是()

A.根据共同由来学说可以推断,现在的生物都有共同的原始祖先

B.达尔文是在了解了遗传和变异实质的基础上提出自然选择学说的

C.现代生物进化理论认为,大部分物种是通过长期的地理隔离逐渐形成的

D.达尔文的自然选择学说能科学地解释生物多样性的成因

【答案】B

1、自然选择学说的主要内容是:

过度繁殖、生存斗争、遗传变异、适者生存。

2、现代进化理论的基本内容是:

①进化是以种群为基本单位,进化的实质是种群的基因频率的改变。

②突变和基因重组产生进化的原材料。

③自然选择决定生物进化的方向。

④隔离导致物种形成。

3、共同进化是不同物种之间,生物与无机环境之间,在相互影响中不断进化和发展。

A、共同由来学说指出,地球上所有的生物都是由原始的共同祖先进化来的,A正确;

B、达尔文并不是在了解了遗传和变异实质的基础上提出自然选择学说的,而基于对多种动植物和化石等的研究提出来的,B错误;

C、现代生物进化理论认为,大部分物种是通过长期的地理隔离逐渐产生生殖隔离形成的,C正确;

D、自然选择学说科学地解释生物的多样性和适应性,多样性和适应性是不同的环境长期自然选择的结果,D正确。

故选B。

2.(2021·

江苏连云港市·

高三月考)化石、比较解剖学、胚胎学、分子生物学等在研究生物进化过程中起了重要的作用。

下列有关生物进化的叙述,错误的是()

A.化石证据可作为生物进化的直接证据

B.鲸的鳍和蝙蝠的翼手在外部形态、功能上不同,说明它们是由不同的祖先演化而来

C.人和鱼的胚胎发育经历了有鳃裂及有尾的阶段,可以用人和鱼有共同祖先来解释

D.亲缘关系越近的生物,在细胞代谢、DNA的结构与功能等方面共同特征越多

1、达尔文生物进化论:

(1)共同由来学说:

它揭示了生命现象的统一性是由所有的生物都有共同的祖先。

(2)自然选择学说:

揭示了生物进化的机制,解释了适应的形成和物种形成的原因。

2、生物有共同祖先的证据:

(1)化石证据:

在研究生物进化的过程中,化石是最重要的、比较全面的证据,化石在地层中出现的先后顺序,说明了生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的。

(2)比较解剖学证据:

具有同源器官的生物是由共同祖先演化而来。

这些具有共同祖先的生物生活在不同环境中,向着不同的方向进化发展,其结构适应于不同的生活环境,因而产生形态上的差异。

(3)胚胎学证据:

①人和鱼的胚胎在发育早期都出现鳃裂和尾;

②人和其它脊椎动物在胚胎发育早期都有彼此相似的阶段。

(4)细胞水平的证据:

①细胞有许多共同特征,如有能进行代谢、生长和增殖的细胞;

②细胞有共同的物质基础和结构基础。

(5)分子水平的证据:

不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子,既有共同点,又存在差异性。

A、化石是研究生物进化最重要的、最直接的证据,因为化石是保存在岩层中的古生物遗物和生活遗迹,直接说明了古生物的结构或生活习性,A正确;

B、鲸的胸鳍和蝙蝠的翼手虽然具有不同的外形,功能也并不尽相同,但却有相同的基本结构,且它们的来源也相同,说明它们都是由共同的原始祖先进化而来的,B错误;

C、人和鱼的胚胎发育经历了有鳃裂及有尾的阶段,可以用人和鱼有共同祖先来解释,C正确;

D、亲缘关系越近的生物,在细胞代谢、DNA的结构与功能等方面共同特征越多,D正确。

3.(2020·

上海高二期末)近日,我国科学家在南美发现了琥珀中的花朵化石——丁氏花。

将它与普通双子叶植物的花比较,前者花轴伸长,花萼、花瓣、雄蕊、雌蕊长在花轴的不同部位上,后者一般都紧密地“挤”在花轴的同一个部位(花托)上。

该发现为花朵演化提供了( )

A.胚胎学证据B.古生物化石证据

C.比较解剖学证据D.生物化学证据

1、化石是指通过自然作用保存在地层中的古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等。

化石是研究生物进化最直接、最重要的证据。

2、胚胎学证据是通过比较不同动物及人的胚胎发育过程,发现有些证据支持人和其他脊椎动物有共同祖先。

3、比较解剖学证据是通过研究比较脊椎动物的器官、系统的形态和结构,发现进化的证据。

4、生物化学证据是从细胞和分子水平看当今生物的共同特征。

题目中所提及的丁氏花化石为花朵的演化提供了古生物化石证据,A、C、D错误,B正确。

4.(2020·

山西晋中市·

祁县中学高三月考)下列不能作为生物之间具有统一性的证据是()

A.噬菌体和大肠杆菌内生物大分子的结构单体及连接方式相同

B.大肠杆菌和酵母菌具有统一的细胞模式

C.人的手臂和鸟的翅膀含有相同的骨骼和相似的肌肉

D.蝙蝠和鲸鱼存在由相同组织发育而来的器官

1.同源器官指不同生物的某些器官在基本结构、各部分和生物体的相互关系以及胚胎发育的过程彼此相同,但在外形上有时并不相似,功能上也有差别,如鸟的翼和蝴蝶的翅。

2.组成生物体的化学元素,在无机自然界都可以找到,没有一种化学元素是生物界所特有的,这个事实说明生物界和非生物界具统一性。

A、噬菌体和大肠杆菌内生物大分子,如DNA、RNA的结构单体都是相同的,连接方式也是相同的,这是在分子水平上说明生物界具有统一性的例子,与题意不符,A错误;

B、大肠杆菌为原核生物,而酵母菌为真核生物,二者在细胞结构上不具有统一的细胞模式,这不能作为生物界具有统一性的例证,与题意相符,B正确;

C、人的手臂和鸟的翅膀都是由同样类型的骨骼组成,有相似的肌肉和血管,能在组织和器官水平说明生物界具有统一性,与题意不符,C错误;

D、鲸的鳍和蝙蝠的翼手形态和功能都不相同,但它们的内部结构却基本上一致,说明它们属于同源器官,是生物之间有统一性的器官水平的例证,与题意不符,D错误。

5.(2020·

河北张家口市·

高三月考)以下关于生物进化理论的叙述正确的是()

A.拉马克的进化学说使生物学第一次摆脱了神学的束缚,走上了科学的轨道

B.达尔文提出生物是由低等到高等逐渐进化而来的

C.现代生物进化理论的核心是自然选择学说

D.自然选择的直接对象是基因型,在根本上选择的是基因

种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质是种群基因频率的改变。

突变和基因重组,自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种形成。

在这个过程中,突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件。

A、达尔文的进化学说使生物学第一次摆脱了神学的束缚,走上了科学的轨道,A错误;

B、拉马克提出生物是由低等到高等逐渐进化而来的,B错误;

D、现代生物进化理论的核心是自然选择学说,C正确;

D、自然选择的直接对象是表现型,间接选择的是基因型,在根本上选择的是基因,D错误。

核心考点二基因频率与基因型频率

1.“定义法”求解基因频率

某基因频率=

×

100%。

若在常染色体上,某基因频率=

100%;

X染色体上b基因频率=

2.“公式法”求解基因频率(以常染色体上一对等位基因A、a为例)

A基因频率=AA基因型频率+1/2×

Aa基因型频率

a基因频率=aa基因型频率+1/2×

3.运用遗传平衡定律求解基因频率

在一个有性生殖的自然种群中,当等位基因只有一对(A、a)时,设p代表A基因的频率,q代表a基因的频率,则:

(p+q)2=p2+2pq+q2=1。

其中p2是AA(纯合子)的基因型频率,2pq是Aa(杂合子)的基因型频率,q2是aa(纯合子)的基因型频率。

(1)基因频率与基因型频率不同

基因频率

基因型频率

公式

某基因频率=该基因的数目÷

该基因与其等位基因的总数×

100%

某基因型频率=该基因型的个体数÷

总个体数×

外延

生物进化的实质是种群基因频率的改变

基因型频率改变,基因频率不一定改变

(2)自交和自由交配时基因(型)频率变化不同

①自交:

种群个体自交时,子代中纯合子增多,杂合子减少,基因型频率发生改变。

自交过程不改变基因频率。

②自由交配:

在无基因突变、各种基因型的个体生活力相同时,处于遗传平衡的种群自由交配遵循遗传平衡定律,上下代之间种群的基因频率及基因型频率不变。

如果一个种群没有处于遗传平衡状态,自由交配不改变基因频率,但改变基因型频率。

考法一

(2014·

海南高考真题)某动物种群中AA、Aa和aa基因型的个体分别占25%、50%、25%。

若aa个体没有繁殖能力,其他个体间随机交配,则下一代AA、Aa、aa个体的数量比为

A.3:

3:

1B.4:

4:

1C.1:

2:

0D.1:

1

AA、Aa和aa基因型的个体依次占25%、50%、25%。

若该种群中的aa个体没有繁殖能力,则具有繁殖能力的个体中,AA占25%÷

(25%+50%)=1/3,Aa占2/3,因此A的基因频率为1/3+2/3×

1/2=2/3,a的基因频率为1/3。

根据遗传平衡定律,AA、Aa个体间随机交配,后代中AA的频率=(2/3)2=4/9,Aa的频率=2×

1/3×

2/3=4/9,aa的频率=(1/3)2=1/9,因此,AA∶Aa∶aa=4∶4∶1,B项正确,A、C、D项错误。

【点睛】

位于常染色体上的基因频率计算

(1)已知各基因型个体的数量,求基因频率。

此类题型可用定义公式计算,即某基因的频率=[(该基因纯合子个体数×

2+杂合子个体数)÷

(总个体数×

2)]×

(2)已知基因型频率,求基因频率。

此类题型可以将百分号去掉,按定义公式计算或直接用“某基因的基因频率=该基因纯合子的百分比+杂合子百分比的1/2”来代替。

如基因A的频率=AA的频率+1/2Aa的频率,基因a的频率=1-基因A的频率。

考法二

(2018·

浙江高考真题)研究小组对某公园的金鱼草种群进行调查及基因鉴定,得知红花(CC)金鱼草35株、粉红花(Cc)40株、白花(cc)25株。

下列叙述正确的是()

A.金鱼草种群中全部C和c的总和构成其基因库

B.不同花色数量的差异是由适应环境的变异造成的

C.基因重组产生的粉红花为自然选择提供选择材料

D.种群中C的基因频率为55%,Cc的基因型频率为40%

1、一个生物种群的全部等位基因的总和称为基因库。

2、在种群中,某一个等位基因的数目占这个基因可能出现的所有等位基因总数的比例,即为基因频率。

3、每种基因型个体数占种群总个体数的比例就叫做基因型频率。

金鱼草种群中全部个体所含的C和c基因构成基因库,A错误;

不同花色数量的差异是自然选择的结果,B错误;

产生粉红花不属于基因重组,C错误;

种群中C的基因频率为:

(35×

2+40)/(35+25+40)×

2=55%,Cc的基因型频率为:

40/(35+25+40)=40%,D正确。

6.(2021·

湖南长沙市·

长郡中学高二期末)某植物种群中AA基因型个体占30%,aa基因型个体占20%,该种群中的A和a基因频率分别是()

A.30%、20%B.45%,35%C.50%、50%D.55%、45%

根据种群基因型频率计算种群基因频率的方法是:

显性基因的基因频率=显性纯合子的基因型频率+杂合子基因型频率的一半,隐性基因的基因频率=隐性纯合子的基因型频率+杂合子基因型频率的一半。

由题意知,AA=30%,aa=20%,Aa=1

30%

20%=50%;

因此A基因频率=30%+1/2×

50%=55%,a基因频率=20%+1/2×

50%=45%,D正确。

7.(2021·

长郡中学高二期末)滥用抗生素会使细菌出现耐药性,如果被这样的细菌感染,则人会因该种细菌能够抵抗各种抗生素而无药可救。

下列有关说法正确的是()

A.抗生素的使用会引起细菌的定向变异

B.细菌中本来就存在“耐药性”个体,长期使用抗生素导致“耐药性”基因频率上升

C.“耐药性”基因频率的改变引起新物种的产生

D.可以通过加大抗生素用量来治疗“耐药菌”感染,所以无需担心

1.现代生物进化理论的基本观点:

(1)种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质在于种群基因频率的改变;

(2)突变和基因重组产生生物进化的原材料;

(3)自然选择决定生物进化的方向;

(4)隔离是新物种形成的必要条件,生殖隔离是新物种形成的标志。

A、生物的变异是不定向的,抗生素对细菌不定向的变异起了选择作用,不是使细菌产生定向变异,A错误;

B、变异是不定向的,细菌本来就存在着“耐药性”个体,使用抗生素后,不耐药的个体被杀死,“耐药性”个体能够生存并将抗药性基因传递给后代,长期用抗生素导致“耐药性”基因频率升高,B正确;

C、“耐药性”基因频率的改变引起病菌发生进化,不一定产生新物种,C错误;

D、针对细菌对抗生素的耐药性不断提高的现象,我们的做法应该是不盲目使用抗生素,从而有利于降低细菌的耐药性,降低研发、使用抗生素的成本,D错误。

8.(2021·

陕西高二期末)飘虫的体色黑色(A)对白色(a)为显性,现从一个种群中随机抽取三组,每组100个飘虫,基因型如下表所示,计算a和A的基因频率分别是()

组别

AA个体

Aa个体

aa个体

合计

第一组

34

58

8

100

第二组

30

60

第三组

26

62

12

90

180

300

A.30%、70%B.60%、40%C.42.0%、58.0%D.40.0%、60.0%

基因频率是指在种群基因库中某一基因占该种群中所有等位基因的比例;

在一个种群中,显性基因的基因频率=显性基因数÷

(显性基因数+隐性基因数)×

100%,隐性基因的基因频率=隐性基因数÷

由表格数据可知:

300个个体中,基因型AA个体有90个,基因型Aa个体有180个,基因型aa个体有30个,这样A基因共有360个,a基因共有240个;

又已知在一个种群中,显性基因的基因频率=显性基因数÷

100%,所以A基因的频率为360÷

(360+240)×

100%=60%;

a基因的频率为1-60%=40%。

即D正确。

9.(2021·

甘肃白银市·

高二期末)在一个种群中随机抽出--定数量的个体,其中基因型为AA的有4个,基因型为Aa有78个,基因型为aa的有18个,则基因A和a的频率分别是()

A.18%、82%B.64%、36%C.43%、57%D.8%、92%

1、种群的基因频率是在种群基因库中某基因占该种群中所有的基因的比例。

2、基因频率及基因型频率:

(1)在种群中一对等位基因的频率之和等于1,基因型频率之和也等于1;

(2)一个等位基因的频率=该等位基因纯合子的频率+1/2杂合子的频率.

由题意知,该种群中AA=4个,Aa=78个,aa=18个,植物该种群中A=78+4×

2=86,a=18×

2+78=114;

根据基因频率的概念可知,A的基因频率是86÷

(114+6)×

100%=43%,a的基因频率是114÷

100%=57%,C正确。

10.(2021·

沙坪坝区·

重庆八中高三月考)如图表示物种形成和生物多样性形成的过程图,下列说法正确的是()

A.图中的P表示自然选择,是不定向的

B.图中R表示生殖隔离,是生物进化的标志

C.突变1和突变2可能是相同的,为生物进化提供了原始材料

D.生物多样性包括了物种多样性、基因多样性以及无机环境多样性

生物进化过程实际上是生物与生物、生物与无机环境共同进化的过程,进化导致生物多样性形成。

生物多样性主要包括:

基因的多样性、物种的多样性和生态系统的多样性。

生物进化是生物多样性的基础,生物多样性是生物进化的必然结果。

生殖隔离是新物种形成的标志。

在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变,导致生物朝着一定的方向不断进化。

A、自然选择会使种群的基因频率会发生定向改变,A错误;

B、生殖隔离是新物种形成的标志,B错误;

C、不同的环境中可能产生相同的变异,可以为进化提供原材料,C正确;

D、生物多样性应为物种多样性、基因多样性、生态系统多样性,D错误。

核心考点三生物进化与生物多样性的形成

1.共同进化的实例

共同进化的类型

包含类型

实例

不同物种之间

互利共生

有细长吸管口器的蛾

与有细长花矩的兰花

捕食

猎豹和斑马

寄生

噬菌体与细菌

竞争

农作物与杂草

生物与无机环境之间

生物影响环境,环境影响生物

地球早期无氧环境→厌氧生物→光合生物出现→空气中有了氧气→出现需氧生物

2.准确理解生物多样性的各个层次

(1)生物多样性各层次间的关系

生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性三个层次,三个层次之间的关系可以用如图的形式描述:

(2)生物多样性形成的原因分析

①从分子水平看:

DNA多样性

蛋白质多样性→生物性状多样性

(根本原因)(直接原因)(生物多样性)

②从进化角度看:

物种多样性与生态系统多样性主要是生物的不定向变异与定向选择在进化过程中共同作用的结果。

(2009·

江苏高考真题)下图是物种形成的一种模式。

物种a因为地理障碍分隔为两个种群a1和a2,经过漫长的进化,分别形成新物种b和c。

在此进程中的某一时刻,a1种群的部分群